中国农村贫困地区自我发展能力概念模型与形成机理分析

徐 孝 勇 寸 家 菊

(1.重庆师范大学 经济与管理学院,重庆 401331;2.重庆工商大学 融智学院,重庆 401320)

中国农村贫困地区自我发展能力概念模型与形成机理分析

徐 孝 勇1寸 家 菊2

(1.重庆师范大学 经济与管理学院,重庆 401331;2.重庆工商大学 融智学院,重庆 401320)

打赢脱贫攻坚战,确保到2020年中国农村贫困人口在现行贫困标准下实现脱贫,是中国实现全面建成小康社会战略目标的最艰巨任务之一。农村贫困地区实现区域性整体脱贫的关键在于培育和提升自我发展能力。本文在分析农村贫困地区自我发展能力内涵和构成要素的基础上,提出了农村贫困地区自我发展能力的概念模型,探讨了中国农村贫困地区自我发展能力内部构成要素及其相互关系,分析了农村贫困地区自我发展能力形成的行动主体和形成机理。

中国农村贫困地区;自我发展能力;形成机理

消除贫困是人类社会发展面临的共同议程,也是中国实现全面建成小康社会的基本任务之一。从1992年联合国环境与发展大会到2015年联合国可持续发展峰会,其主题始终为反贫困、解决不平等和可持续发展。中国政府实施大规模、有计划的扶贫开发计划30多年来,农村扶贫开发已从依靠国家投入为主的外延式开发转向重塑其经济内在发展机制的新阶段,而提高农村贫困地区自我发展能力对重塑其经济内在发展机制发挥着重要作用。2005年,国家“十一五”规划中明确指出:“我国西部地区通过政府支持、自身努力和与东部、中部区域合作,增强地区自我发展能力。”随着《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》颁布和实施,中国扶贫工作进入第五阶段,纲要明确提出到2020年稳定实现扶贫对象的“两不愁,三保障”(不愁吃、不愁穿以及保障其义务教育、基本医疗和住房)的总目标;提高扶贫标准,将农民年人均纯收入2300元作为新的国家扶贫标准;在此基础上加大扶持农村贫困力度,2012-2015年间我国农村贫困人口减少了6663万人。2015年10月29日通过的《中共十八届五中全会公报》确定中国共产党的第一个百年奋斗目标是“到二○二○年全面建成小康社会”,其中扶贫工作目标是“我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困”。总结国内和国际经验教训,提高我国农村贫困地区自我发展能力是消除贫困的前提和必要条件。

一、中国农村贫困地区自我发展能力的概念模型

(一)中国农村贫困地区自我发展能力的内涵

1.自我发展能力的概念

自我发展能力的概念界定可从微观和宏观两个角度展开。

(1)微观角度的自我发展能力

①个人自我发展能力。古典经济学家亚当·斯密(1776)的劳动分工理论认为,劳动分工可以提高工人专业能力和劳动生产率;分工与专业化是经济增长的原动力。以杨小凯为代表的新兴的古典经济学派利用超边际分析法,分析了分工对个人能力效用发挥的影响。[1]阿玛蒂亚·森以自由的发展观为分析框架,提出了可行能力,倡导在社会生产、扶贫工作等社会实践中重视能力问题。综上所述,个人的自我发展能力是指个人在社会专业化分工确定的工作岗位上利用现有的物质技术条件、社会人文条件结合自身的知识、技艺进行社会生产活动中所体现出来的个人生产力和个人发展潜力的总和。

②企业自我发展能力。20世纪末,国外学者马歇尔、彭罗斯以及理查德森等开创和发展了企业能力形成理论。林毅夫(1999)研究了企业的自生能力(viability),认为在自由、公平竞争的市场经济环境中能获得不低于社会正常水平利润的企业就是有自生能力的企业。[2]赵建吉(2007)认为,企业发展是区域发展的基础,居民收入和财政收入的主体均来自于具有“自生能力”的企业;市场经济条件下,如果一个地区企业具有自我发展能力,那么这个地区就具备自我发展能力。[3]为此,企业的自我发展能力可定义为,在统一、开放、竞争、有序的市场经济环境中,企业综合利用自身的物质设备、资金、技术、劳动力、人才和管理等生产要素在从事生产经营活动中体现出来的企业的产品生产创新能力[4]77、市场开拓与服务能力、市场竞争能力和盈利能力的总和。

(2)宏观角度的区域自我发展能力

区域自我发展能力(Regional Self-Development Capacity)是指区域规划与开发过程中,依托区域系统内部自然资源子系统决定的资源环境承载力、区域经济子系统决定的经济集聚力和区域社会环境子系统决定的社会发展力对区域内外部资源进行优化配置、整合而成的推动区域生态、经济和社会协调发展的自然生产能力社会生产能力的总和。[5]区域发展能力系统是由区域综合发展能力系统、区域自我发展能力系统和区域发展外援驱动力系统三个子矢量能力系统构成。区域综合发展能力则是由工业化、城市化、信息化等区域发展外援驱动力和区域自我发展能力两个矢量动力的按平行四边形法则综合发生作用形成的合力,其的大小由区域外援驱动力和区域自我发展能力两矢量驱动力的大小和方向决定,其中区域自我发展能力是正向矢量内生驱动力和决定区域发展系统演进状态的主要矢量驱动力之一。

2.农村贫困地区自我发展能力概念

王科(2008)认为,贫困地区的自我发展能力是生活在贫困地区的人群在一定自然环境条件、经济环境条件和社会环境条件下通过自身的物质生产活动和文化生产活动从而实现增收与发展的能力。[6]农村贫困地区自我发展能力是指在农村贫困地区扶贫开发过程中,依托地区内部自然资源子系统决定的资源环境承载力、地区经济子系统决定的经济集聚力和地区社会环境子系统决定的社会发展力对地区内外部资源进行优化配置、整合而成的推动农村贫困地区生态、经济和社会持续、健康和协调发展的自然生产能力社会生产能力的总和。

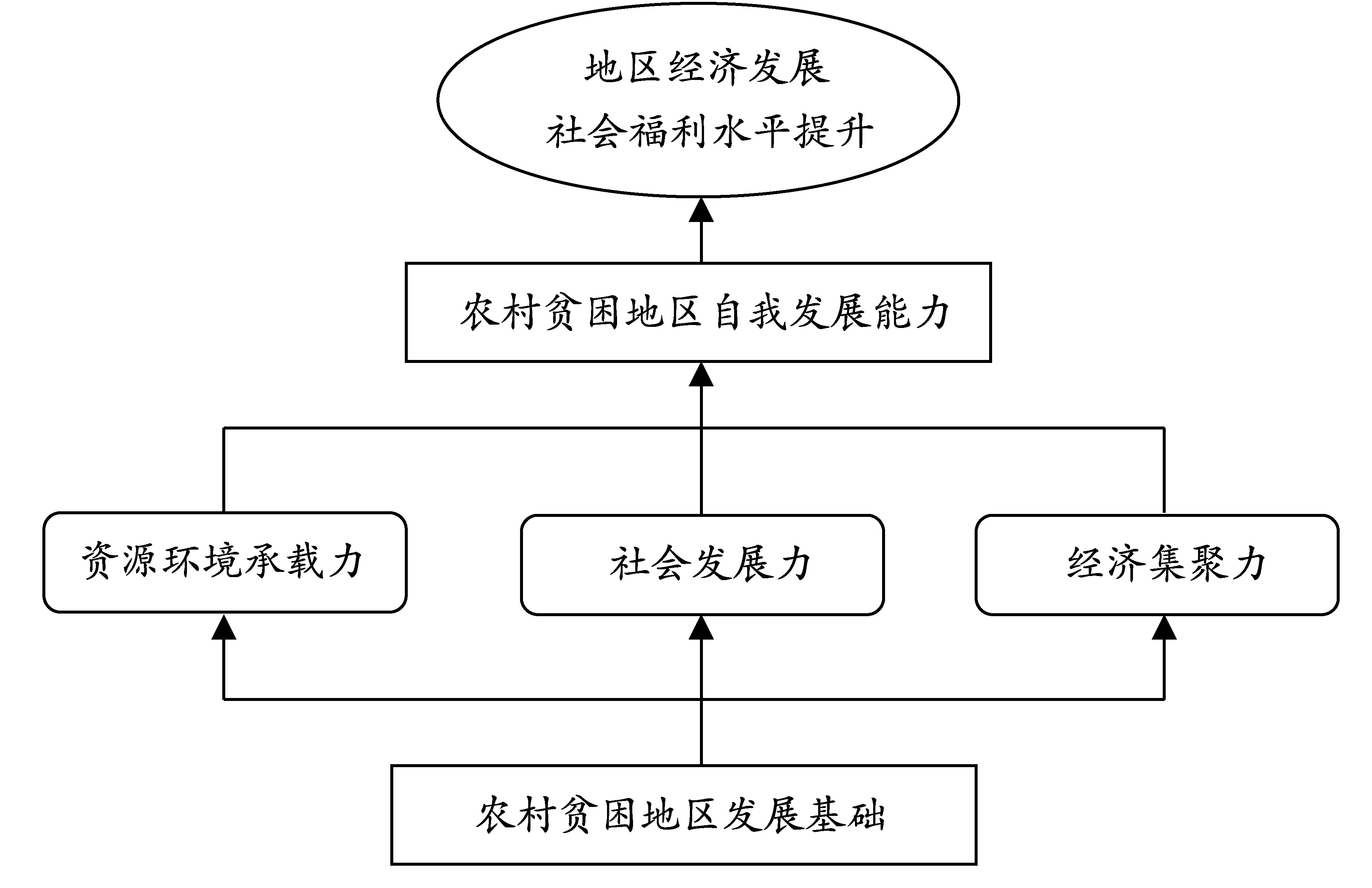

(二)农村贫困地区自我发展能力的构成要素

国内许多学者研究了地区自我发展能力概念和构成要素,研究资源环境承载力(王科,2008;闫磊,2011;刘期彬,2011;徐孝勇等,2015)、社会发展力(徐君,2003;王科,2008;王斌2012;徐孝勇,2015)、经济聚集力(张佳丽,2010;郑长德,2011;徐孝勇,2015)。农村贫困地区自我发展能力的概念模型如图1所示。农村贫困地区的资源环境、社会环境、劳动力资源和经济发展水平决定了农村贫困地区自我发展能力构建的起点和提升高度。农村贫困地区自我发展能力与其构成要素之间的关系可通过一个函数关系式来表示,其中因变量是农村贫困地区自我发展能力,自变量是农村贫困地区的资源环境承载力、社会发展力和经济聚集力。

农村贫困地区自我发展能力的概念函数关系式表示如下:

PRASDC=f(CRE,CSD,CEA)

式中,PRASDC是指农村贫困地区自我发展能力(Poor Rural Area Self-Development Capacity),CRE是指资源环境承载力(the Carrying Capacity of Resources and Environment),CSD是指社会发展力(the Capacity of Social Development),CEA是指经济聚集力(the Capacity of Economic Agglomeration)。f是指上述变量之间的函数关系,它表示农村贫困地区自我发展能力水平取决于该贫困地区在社会经济发展过程中所表现出来的资源环境承载力、社会发展力和经济聚集力三者合力的大小和三者各自能力水平的高低。

图1 农村贫困地区自我发展能力概念模型

农村贫困地区资源环境承载力包括资源承载力和环境承载力。农村贫困地区资源环境承载力是指在一定时间内,在确保自然资源合理开发和构建良性循环生态系统的条件下,农村贫困地区资源系统和环境系统所能承受的人口规模和人类生产活动与社会活动总量的能力。农村贫困地区资源环境承载力由承载率、承载体和承载对象三个要素构成。农村贫困地区资源环境承载力决定着该地区的社会经济发展的初始规模、发展速度和最终规模。农村贫困地区只有在其资源环境承载力的最大允许值范围进行扶贫开发与经济活动,才能实现地区经济社会持续、健康发展,进而稳步增加贫困农民收入,改善当地贫穷落后面貌和实现区域整体脱贫。因此,资源环境承载力是农村贫困地区自我发展能力构建的基本物质保障。

农村贫困地区社会发展力是社会文化和公共服务部门对自然资源可持续开发和生态环境保护的服务能力和对生产要素优化配置的引导与服务能力的总和。社会发展力包括公共服务能力和协调发展能力。公共服务能力(the Capacity of Public Service)是指地区公共服务供给主体为促进经济发展、社会进步和实现人的全面发展所提供优良社会文化与社会治理环境的能力。公共服务能力包括公共服务部门在社会保障、基础教育、卫生与基础医疗服务、公共安全、文化、基本住房、就业、基础设施建设、环保、科技和公益事业等方面向公众提供优质服务的能力。[7]罗斯托的大推进发展理论强调基础设施对地区发展的重要性,爱德华·丹尼森测度出教育和技术进步两者综合可解释50%以上的美国经济增长,福利经济学家研究了社会福利对自我发展能力的作用。协调发展能力是指一个地区地方政府组织、引导和配置社会资源开展社会经济活动和实现人口、资源、生态、经济协调发展的能力。因此,社会发展力是农村贫困地区自我发展能力构建的前提和社会环境依托。

农村贫困地区经济集聚力是该地区中各生产要素集聚和优化组合,引致具有主导产业和创新型产业在地理空间上的集聚,进而形成区域增长极和区域经济中心的能力。农村贫困地区经济集聚力是形成地区自我发展能力的基础和主导力量。农村贫困地区经济集聚力由要素集聚能力和生产创新能力两要素构成。在一定地空环境条件下,各种生产要素在空间上的高度集聚必定带来该地区产业的集聚效应和地区经济发展的极化效应。生产创新能力是地区内部企业、家庭等市场主体开发新产品、新经营模式和新服务理念的综合能力。经济集聚力强的地区,可以集聚较多高科技人才、创业家等稀缺性资源和有效整合生产要素,快速提升该地区的要素集聚能力和生产创新能力,进而提升地区社会经济发展的内生性,推动地区企业集聚、产业集聚与升级和地区经济快速、健康发展。因此,经济集聚力是农村贫困地区自我发展能力构建与提升的重要推动力。

由图1所示,农村贫困地区在地区发展基础条件(自然、生态、经济、社会、技术和制度基础)的支撑下整合形成资源环境承载力、社会发展力和经济集聚力,再通过资源环境承载力、社会发展力和经济集聚力的凝聚和整合形成地区自我发展能力,然后通过地区自我发展能力的构建和提升带动农村贫困地区经济增长、贫困农户脱贫致富、社会福利水平提高,进而带动农村贫困地区经济与社会全面可持续发展。

二、农村贫困地区自我发展能力内部构成要素的相互关系分析

农村贫困地区自我发展能力的构建和提升是资源环境承载力、社会发展力和经济集聚力三者共同发挥作用的结果,三者之中资源环境承载力是其物质基础和前提,经济聚集力是其核心要素和重要推动力,社会发展力是其社会环境依托。

(一)资源环境承载力是农村贫困地区自我发展能力构建的物质基础和前提

Park和Burgess等(1921)在生态学领域中首次提出了承载力概念,认为承载力是在一定环境条件下(空间范围、营养、阳光等生态因子组合),某种生物个体生存的最高数量和某生物种群数量增长的极限。发展到如今,生态承载力被认为是一定时空条件下生态系统为生物生存和人类社会生存与发展所能持续提供的最大生态服务能力。为此,本文认为,农村贫困地区资源环境承载力也可定义为在一定时空中,保证合理开发自然资源和构建良性循环生态系统的条件下,区域资源系统和环境系统所能承受的生物种群生存的最大规模和人类生存与社会活动最大规模的能力。区域资源环境承载力是农村贫困地区自我发展能力构建的物质基础和前提。

农村贫困地区资源环境承载力是指某该贫困地区在一定时间内,在确保自然资源合理开发和构建良性循环生态系统的条件下,区域资源系统和环境系统所能承受的人口规模和人类生产活动与社会活动总量的能力。

(二)经济集聚力是农村贫困地区自我发展能力构建核心要素和重要推动力

经济聚集力在表象上是人才、技术、资本等要素和企业、产业等在某一地区的集中,本质是生产要素优化配置和经济结构、经济型态的调整与优化。经济集聚力是一种配置与协调能力,其体现在人力资本分布和经济运行的状态上。经济聚集力源于生产要素集聚效应和产业集聚效应。Alfred Marshall(1890)认为,产业集聚存在和发展原因是其能形成市场规模扩大引致的中间投入品规模效应、劳动力集聚效应及信息交换与技术扩散效应等三类外部性。

极化效应、外部性和自我强化效应的共同作用,农村贫困地区劳动力、资本、技术和产业向市场容量大的地区集聚,使得贫困地区产生了经济集聚力,进而带动农村贫困地区的集聚经济效应与经济发展、社会进步和贫困农户的脱贫致富。农村贫困地区大量的特色产业园、科技园的规划与建设都是为了培育地区增长极,提升地区经济集聚力,最终达到构建和提升农村贫困地区自我发展能力的目标。因此,我国农村扶贫实践中,经济聚集力的提高是农村贫困地区自我发展能力构建核心要素和其构建与提升的重要推动力。

(三)社会发展力是农村贫困地区自我发展能力构建的社会环境依托

社会发展力的构成要素包括教育、卫生与医疗、社会保障、公共安全、政治法律制度、经济体制、公民道德、宗教艺术、价值观、企业家精神、社会习俗、基础设施水平、政府观调控和政策体系等因素。在人类社会经济发展过程中,有很多自然资源禀赋、资本、劳动力和技术水平相近的国家或地区,仅由于社会制度、文化、公共服务设施建设与管理不同导致这国家或地区最终社会经济发展水平和人们生活水平的巨大差异。对此,马克思政治经济学者认为,正是由于社会因素不同导致的社会发展力差异引致了这些国家或地区的社会经济发展速度与水平的迥异。西方制度经济学派学者认为,“在一个毫无信任的地方,企业家不可能造就持续、健康的经济增长,西方发达国家企业家依赖经济自由、公民自由和政治自由和支撑彼此信任的制度框架来获得推动企业发展壮大和社会经济发展”[8]。2015年诺贝尔经济学奖获得者安格斯·迪顿认为,政府服务功能不足或失效是发展中国家贫困主要原因;他反对富国对贫国的直接援助,认为援助会破坏穷人最需要的东西,即国家能力建设与发展;穷国取得社会经济发展的首要条件是建立起一个高效政府。安格斯·迪顿观点表明,一个国家或地区陷入贫困的关键原因之一是其政府效率和公共服务能力低下,不能有效引导和组织动员民众开展有效社会经济活动、发展社会生产力、提高居民收入,不能有效促进当地贫困人口自我发展能力培育和反贫困事业发展。一个地区的社会经济发展必然带有一定的社会历史阶段烙印,以社会文化、制度、公共服务等社会因素为构成要素的社会发展力影响甚至决定着地区自我发展能力的构建与提升,进而影响地区社会经济发展水平的高低。因此,社会发展力是农村贫困地区自我发展能力构建和提升的社会依托和精神文化保障,也是我国农村贫困地区自我发展能力构建与提升的核心内容。

本文认为,地区资源环境承载力、社会发展力和经济聚集力各自独立影响和三者综合影响农村贫困地区自我发展能力构建与提升的同时,三者内部之间亦相互影响和互相作用;三种能力多重影响下形成的系统力量最终决定了农村贫困地区自我发展能力大小和发展状态。

三、农村贫困地区自我发展能力形成机理分析

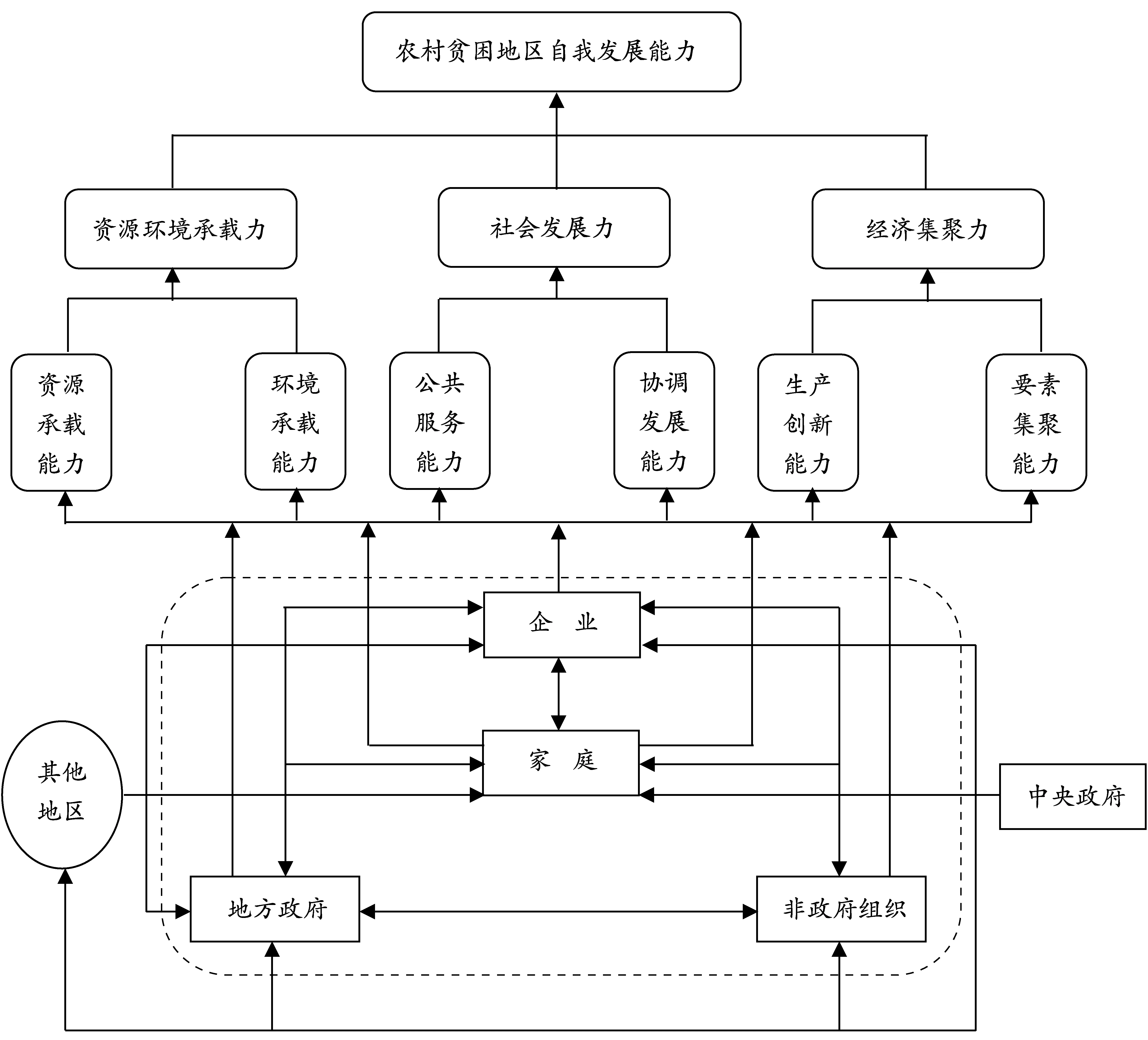

(一)农村贫困地区自我发展能力形成的行动主体分析

农村贫困地区自我发展能力可看成农村贫困地区行动主体推动地区社会经济发展的内生性综合能力。农村贫困地区行动主体分为微观主体和宏观主体。从宏观讲,农村贫困地区可视为一个有机系统,拥有独立的行动能力。从微观讲,主要行动主体包括地区内的农户家庭、企业、地方政府和NGO,农村贫困地区自我发展能力就是这四种行动主体社会经济活动能力的凝积和整合而成的一种综合能力。因此,农村贫困地区自我发展能力可划为宏观自我发展能力和微观上的农户家庭、企业、地方政府和NGO各自的自我发展能力。此外,农村贫困地区的自我发展能力形成的行动主体还包括中央政府和与之相关联的其他地区两种次要行动主体,因为地区内各主要行为主体的行为也受中央政府和区外的其他外部力量的影响和制衡。

宏观意义上的农村贫困地区自我发展能力,是指贫困地区行动主体依靠自身的自然物质基础、社会人文基础和人力资源,利用市场手段和政府行政手段对区内生产要素和区内外资源进行优化配置,高效、有序开展社会经济活动,实现区域内生态、人口、社会、经济等协调发展和自主发展的一种能力。它强调的是地区内部的自我积累、自我增值,但并不排斥工业化、城市化和信息化等外部推动力量对该地区社会经济发展的推动效用。

农村贫困地区农户家庭作为地区微观行动主体之一,既是商品和服务的需求者,也是社会生产过程中劳动力、资本、技术和管理等生产要素的供给者和载体。农户家庭是农村贫困地区社会的基本组成细胞,农户家庭的生产和消费能力直接影响和决定地区经济发展状态与发展水平。农村贫困地区家庭是地区社会经济生产所需劳动力、技术人才和经营管理人才的基本来源,是推动地区社会经济发展的基本内生动力因素。农村贫困地区农户家庭由于收入水平不高,消费能力低下,但其消费需求是拉动地区经济发展的重要力量,而且随着农户家庭收入提高和消费能力增强,农户家庭将成为拉动农村贫困地区经济增长的主要力量。农村贫困地区家庭的人口数量、结构与家庭成员的教育水平、工作技能、职业偏好等特性决定了地区人力资本的存量和潜在量,尤其是家庭成员的创新与创业素质和家庭消费对经济增长贡献率直接决定了地区生产创新能力的高低和地区经济发展潜力的大小。因此,农村贫困地区家庭通过其消费和生产活动影响农村贫困地区自我发展能力的形成。

企业是农村贫困地区最基本的经济单元和地区社会经济活动的主要行动主体。农村贫困地区农户和区域内外众多具有生产合作关系的企业与相关服务组织构成了农村贫困地区市场经济发展的微观基础。在社会主义市场经济框架下,农村贫困地区企业整合各类生产要素开展生产活动,向区内外市场提供产品和服务来换取收入。现代经济学理论认为,企业本质上是一种资源配置的机制,它能够实现社会资源的优化配置,降低交易成本,提高所在区域的自我发展能力。农村贫困地区企业创造的工作岗位、商品和服务及税收贡献有助于提高贫困家庭收入水平,维持和提升地方政府财政自给能力,保障地方政府的扶贫资金投入和非政府组织活动经费发放。

地方政府创建和维护了农村贫困地区居民从事社会经济活动的政治法律、文化艺术和社会安全环境,并通过制定与实施行政法规、引导社会资源配置、征收税收、开办教育、发展医疗卫生、维护社会治安、组织基础设施建设与维护、组织区内外经济文化交往等社会公共事业管理运营工作来实现其职能。所以,建设一个行政效率高、公共服务能力强的地方政府,是农村贫困地区塑造区位优势,引导和整合区内外生产要素与资源形成和提升自我发展能力的关键环节。

非政府组织(NGO)是独立于政府体系之外的具有一定程度公共性质并承担一定公共职能的社会组织。在中国扶贫实践中,中国扶贫基金会、中国国际民间组织合作促进会和香港乐施会等NGO对推进我国扶贫事业作出了重要贡献。作为农村贫困地区的四种行动主体之一,NGO在募集海内外扶贫捐赠资金、扶贫政策宣传、政府与其它行动主体沟通交流、扶贫项目开发与扶贫资金使用监督和推进公民社会建设等方面发挥着重要而特殊的作用。所以,NGO职能与功用的充分发挥是推进农村贫困地区自我发展能力形成的重要环节。

由于农村贫困地区是一个复杂的生态——经济——社会复合系统,农村贫困地区自我发展能力也可表述为农户家庭、企业、地方政府和NGO四种行动主体相互影响、相互作用形成的复合系统与外部系统进行物质、能量和信息交换过程中展现出的一种综合能力。农村贫困地区的宏观行动主体和微观行动主体自我发展能力的形成和提升及相互之间的协同能力和合作能力决定农村贫困地区自我发展能力水平的高低。

农村贫困地区的农户家庭、企业、地方政府和NGO是地区自我发展能力的载体,它们对地区自我发展能力的形成和地区社会经济发展起主导作用,但是农村贫困地区的扶贫开发和社会经济发展离不开中央政府的政策、资金、人才和扶贫项目等扶持和区外其它地区的对口支援扶助与合作开发。中央政府通过实施扶贫开发规划、移民扶贫、教育扶贫等扶贫政策和举措,直接推进我国农村贫困地区自我发展能力形成与社会经济发展。另外,在中央政府统一调控及区域间合作利益驱动下,其它地区对农村贫困地区进行对口支援、项目投资与经济合作也促进当地社会经济发展。因此,作为地区社会经济活动的两个重要行动主体——中央政府和其它地区通过政策扶持、对口支援、投资合作等方式影响农村贫困地区自我发展能力的构建与提升。

(二)农村贫困地区自我发展能力形成机理的理论模型

图2 农村贫困地区自我发展能力的形成机理

农村贫困地区自我发展能力是地区行动主体在优化配置地区内外资源、推进地区社会经济中所体现的综合生产能力。农村贫困地区自我发展能力的形成机理如图2所示。资源环境承载力、社会发展力和经济聚集力三者之间相互联系、相互作用,共同促进农村贫困地区自我发展能力的形成和提升。一方面,农村贫困地区资源环境承载力提升有助于其社会发展力和经济聚集力的形成和提升。伴随着农村贫困地区资源环境承载力的提升,地区资源环境系统所能承受人类社会经济活动的能力随之增强,在环境和资源许可范围内便可以提高资源利用率,扩大地区社会经济协调发展的空间与规模。另一方面,社会发展力和经济聚集力的提升,尤其是技术进步和服务业对经济增长贡献度的提高也为农村贫困地区资源环境承载力的提升开辟了新的空间。

四、研究结论

(一)国内外关于农村贫困地区自我发展能力形成与减贫的研究述评

综上所述,虽然Adam Smith最早从劳动分工视角论证了个人能力对经济增长的作用,但其后的西方经济学派没有对其进一步拓展。Sen只是从经济哲学角度分析个人发展社会性约束基础上创立了个人可行能力理论。国内学者在林毅夫提出的企业自生能力的基础上拓展的地区自生能力仅是地区自我发展能力的构成部分之一。区域系统由农村系统和城镇系统构成,农村系统由内核系统和外缘系统组成。[9]区域自我发展能力是指依托区域系统内部自然资源子系统决定的资源环境承载力、区域经济子系统决定的经济集聚力和区域社会环境子系统决定的社会发展力对区域内外部资源进行优化配置、整合而成的推动区域生态、经济和社会协调发展的自然生产能力社会生产能力的总和。国外学者研究多用“Capacity Development”(能力形成)表示发展能力,国内使用“自生能力”“自我发展能力”来表示,尽管国内外表述不一致,但是二者研究主题是一致的——怎样改变贫困地区对外来援助的依赖,构建自身造血机能,逐步形成和增强地区自我发展的能力。[10]

发达国家对贫困地区的开发经验是合理利用自然资源禀赋,提升政府效率,使贫困人口获得均等公共服务,发挥市场优化配置资源与生产要素的机能,增强个人、企业、产业和地区的发展能力。新中国成立六十多年来,中国农村扶贫经历了体制改革推动、开发式扶贫、八七扶贫攻坚、参与式扶贫开发和解决区域性整体贫困等五个阶段;扶贫的基本瞄准单位也经历“地区→县→村→家庭→贫困者”的变化历程;扶贫关注重点也从收入贫困、发展贫困转变到权利贫困和能力贫困,更加重视贫困人口、贫困地区自我发展能力建设。总结国内外农村扶贫开发经验,提高自我发展能力是农村贫困地区缓解和消除贫困的根本途径。

(二)小结

本文在界定农村贫困地区自我发展能力内涵的基础上,分析了农村贫困地区自我发展能力构成要素的相互关系和农村贫困地区自我发展能力的形成机理,得出以下论断:(1)农村贫困地区自我发展能力分为微观自我发展能力和宏观自我发展能力,微观自我发展能力包括贫困农户自我发展能力、企业自我发展能力和产业自我发展能力;而宏观自我发展能力即是地区自我发展能力。(2)农村贫困地区自我发展能力是指农村贫困地区行动主体依托地区内部自然资源系统决定的资源环境承载力、地区经济系统决定的经济集聚力和社会环境系统决定的社会发展力对地区内外部资源进行优化配置、整合而成的推动地区生态、经济和社会持续、协调发展的自然生产能力和社会生产能力的总和。(3)农村贫困地区自我发展能力构成要素中,资源环境承载力是其自然物质基础,经济聚集力是其核心要素和重要推动力,社会发展力是其社会环境依托。(4)农村贫困地区行动主体通过引导和应用社会发展力来协调、整合地区资源环境承载力和经济聚集力,进而形成和提升农村贫困地区自我发展能力。

[1] 杨小凯.新兴古典经济学与超边际分析[M].社科学文献出版,2003.

[2] 林毅夫.自生能力与改革的深层次问题[J].经济社会体制比较,2002,(2).

[3] 赵建吉.基于区域自生能力的胶新铁路经济带构建[J].河南科学,2007,(6).

[4] 孙根紧.中国西部地区自我发展能力及其构建研究[M].成都:西南财经大学出版社,2014.

[5] 徐孝勇,王艳冲.基于状态空间法的重庆市区域环境承载力研究[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2015,(6).

[6] 王科.中国贫困地区自我发展能力研究[D].兰州:兰州大学经济学院,2008.

[7] 吕中军.民族自治地方政府公共服务能力研究[D].北京:中央民族大学,2012.

[8] Porter, P. and G. Scully. Institutional Technology and Economic Growth[J]. Public Choice,1995, Vol. 82,17-36.

[9] 张富刚,刘彦随.中国区域农村发展动力机制及其发展模型[J].地理学报,2008,(2).

[10] 李晓红,程民选.不同语境下欠发达地区自我发展能力的比较研究[J].天府新论,2013,(6).

[责任编辑:刘 力]

Mechanism in China Poor Rural Areas

Xu Xiaoyong, Cun Jiaju

(1.College of Economic & Management, Chongqing Normal University, Chongqing 400047; 2. Rongzhi College, Chongqing Technology & Business University, Chongqing 401320, China)

To win the battle of poverty alleviation and to ensure the realization of China’s rural poor population under the current poverty standard by 2020 is one of the most arduous tasks of comprehensive strategic goal to build a well-off society in China. In the fifth stage of China’s poverty alleviation, the key to realize the regional overall poverty alleviation in poor rural areas is to cultivate and enhance self-development capacity. On the basis of analysis the connotation of self-development capacity and Constituent elements in China rural poor areas, this paper proposes its concept model of self-development capacity, discusses the relation of its constituent elements, analyses the behavior body and forming mechanism of self-development capacity China rural poor areas.

poor rural areas of China; self-development capacity; forming mechanism

2016-06-20

徐孝勇(1972-),男,四川西昌人,重庆师范大学经济与管理学院,博士,副教授;研究方向:农村贫困、区域商贸。 寸家菊(1975-),女,四川西昌人,讲师,硕士,研究方向:商贸经济、农村经济。

国家社科基金项目《西部农村贫困地区自我发展能力构建研究》(编号:11XJL010)。

F32

A

1673—0429(2016)05—0068—08