“新农保”影响了老人的健康绩效吗?

——来自中国老年健康影响因素跟踪调查的证据

许 明,刘 亮

(1. 北京大学 经济学院, 北京 100087; 2. 湘潭大学 商学院, 湖南 湘潭 411105)

【统计调查与分析】

“新农保”影响了老人的健康绩效吗?

——来自中国老年健康影响因素跟踪调查的证据

许 明1,刘 亮2

(1. 北京大学 经济学院, 北京 100087; 2. 湘潭大学 商学院, 湖南 湘潭 411105)

基于“中国老年健康影响因素跟踪调查”2008-2011/2012年两期面板数据,使用PSMDD方法和中介效应模型系统评估“新农保”对老人健康的影响。结果表明,新农保政策的实施对老人的健康既发挥了积极作用,又带来了消极影响。“新农保”能够显著改善老人的自理能力和减少患慢性病数,提高了老人的生理健康,但是却降低了老人的幸福感,使老人患抑郁症的可能性显著提升,导致老人的心理健康状况恶化。提高老人健康绩效的重点应在于对老人心理健康的照料和饮食条件的改善。同时,政府应注意到新农保制度实施过程中的消极影响,提早预防和改进。

新农保;老人;健康绩效;CLHLS

一、引 言

改革开放30多年来,在物质生活得到极大改善的同时,老年人的健康问题日益凸显。一方面,中国老龄化人口占比高达15.5%,人口老龄化问题严峻,养老、医疗、社会服务面临着巨大压力,高龄老人更易情绪脆弱,面临着孤独、抑郁、高发病率等一系列健康问题,现实情况并不乐观[1]。另一方面,城镇化进程的加快使农村出现了大量空巢老人,外出务工的子女对父母缺乏有效照顾,加之农村面临着更大的养老基数,致使农村老人对生活的满意程度更易下降。在此背景下,如何建立有效的社会养老保障制度,合理利用有限的资源改善老人的健康状况,不仅关乎中国2.13亿老龄人口的切身利益,更是涉及社会和谐、民生发展的大问题。为应对中国农村日益严峻的养老问题,新型农村养老保险(简称“新农保”)于2009年在全国范围内逐步展开,其目标是“逐步解决农村居民老有所养问题”。与个人缴费为主的自我储蓄型“老农保”不同,新农保参保基金由“个人缴费+集体补助+政府补贴”构成,其中个人缴费标准分为100~500元五个档次,对中西部地区按基础养老金标准给予全额补助,对东部地区给予50%的补助。“新农保”通过发放养老金的形式直接增加了老人的可支配收入,改变了参保人的行为约束,势必会对老人的健康绩效产生重要影响[2]。

二、文献综述

目前,已有不少学者对新农保政策的实施效果进行评估,主要集中在养老费用的负担主体和养老的层次两个方面。对于养老费用的负担主体评估,“新农保”可能改变了养老的主体,由“养儿防老”逐渐过渡到“社会养老”,对中国传统养老模式产生了重要影响[3-4]。中国在养老层次上还相对较低,“新农保”与“旧农保”相比在制度上进行了创新,扩大了覆盖范围,提高了参保老人的经济和居住独立性,但政策实施可能导致农村居民内部收入差距的“逆向”调节、参保意愿不强等问题[5-9]。

关于新农保政策与老人健康绩效的研究。解垩从劳动力供给角度评估了养老金对农村老人心理健康的影响,研究发现由于补助强度不足,导致“新农保”并未对参保老人的心理健康产生积极影响[10]。Galiani等通过对墨西哥的养老金研究发现,养老金会使老人的抑郁值下降12%[11]。目前,尚缺少系统评估新农保政策与老人健康绩效的研究,对老人健康绩效的研究多集中于中国更早推行的新农合制度。“新农合”促进了老人的医疗消费,甚至可以缓解“因病返贫”,在一定程度上改善了参保者的健康状况[12-13]。

关于养老金政策的再分配效应研究。养老金政策的实施直接提高了参保老人的可支配收入,医疗和消费的支出通常是养老金收入的主要用途[14]。Case等对南非养老金的再分配效应进行检验,发现养老金对老人的食品消费、储蓄、教育消费等方面产生显著的影响[15]。范辰辰等用双重差分方法定量评估了“新农保”对农村居民消费的影响,研究表明“新农保”主要通过提高农村居民消费意愿促进消费[16]。养老金对家庭内部的再分配也可能起到一定作用[10]。陈华帅等研究发现,“新农保”虽然提高了老人的收入,但是“挤出效应”的存在却使参保老人增加的福利很大程度上被子女代际支持的下降所抵消[17]。

以上研究尚存三方面问题:第一,在数据利用上,由于“新农保”实施时间较短,缺少大型实地调研数据支撑;第二,在内容研究上,缺乏对老人健康绩效、消费等方面的关注;第三,在方法使用上,通常采用OLS、Logit等回归方法,无法解决样本的自选择问题。基于此,本文的贡献可以归纳为三个方面:一是利用最新的“中国老年健康影响因素跟踪调查”(CLHLS)2008-2011/2012年两期面板数据,具有广泛的地域代表性;二是将健康绩效纳入到新农保政策实施效果评估体系,系统评估“新农保”对老人健康绩效的影响;三是利用倾向分值匹配基础上的双重差分方法(PSMDD)首次定量评估了“新农保”对老人健康绩效的影响效应。

三、数据来源、变量和统计性描述

(一)数据来源

本文数据来源于美国杜克大学与北京大学联合组织的“中国老年健康影响因素跟踪调查”(CLHLS),该调研数据涵盖了全国22个省份631个县级行政区的65~110岁的老年人群,具有广泛的大样本性和地域代表性。在2008年和2011—2012年两期样本中,2008年包含老人16 954人,2011—2012年9 765人*其中,2011年调查中样本老人共7 328人,占比75%;2012年调查中样本老人共2 437人,占比25%。。将2008—2011/2012年两期合并成面板数据,对2008年接受调查的老人存活到2011—2012年并再次接受调查的样本予以保留,最终得到样本8 425个。通过对离退休、参加城镇职工医疗保险或城镇居民医疗养老保险、调研之前就已经参保的样本及异常变量的修正、剔除,本文最终得到有效样本5 778个,其中参保组934个,控制组4 844个。

(二)变量定义与统计描述

本文考察的因变量是老人的健康绩效,从生理健康绩效和心理健康绩效两个维度进行考察:生理健康绩效*根据许明等研究文献,将生活自理能力定义为“ADL完好”(ADL=1)和“ADL受损”(ADL=0)[7];根据程令国等研究文献,将器具性生活自理能力定义为“IADL完好”(IADL=1)和“IADL受损”(IADL=0)[4];重点考察老人易患的七类慢性疾病,包括心脏病、高血压、哮喘、肺病、糖尿病、中风和癌症。,包括生活自理能力(ADL完好)、器具性生活自理能力(IADL完好)和慢性病患病数;心理健康绩效*根据沈可等的定义,当调查老人对“您是否经常觉得越老越不中用”、“您是否经常感到孤独”、“您是否经常感到紧张、害怕”三个问题中至少一个问题回答“是”,则界定老人有“患抑郁症倾向”[1]。,包括自评健康好(否=0)、自评生活满意(否=0)和患抑郁症倾向性(否=0)。

本文考察的自变量为“被访老人是否参加新农保”。根据程令国等和陈华帅和曾毅研究文献[4,17],选取如下控制变量:人口学特征,包括年龄、汉族(少数民族=0)、有配偶(无配偶=0)、退休前职业(技术或管理类=1,其他=0);社会经济条件,用每年(调整)家庭收入(对数)表示*家庭收入是指被访老人家庭在过去一年的收入之和,参加新农保而获得的养老金也包含在参保老人的家庭收入中,这主要针对2011—2012年参保组,因此要对家庭收入进行调整,需要将家庭收入中扣除夫妻双方获得的养老金收入,否则可能高估或低估新农保的政策效果[17]。;家庭支持,包括存活子女数、老人每年获得的代际支持(对数)、老人每周获得的照料时间(对数)和与家人同住(否=0);是否参加新农合。

表1列出了2008—2011/2012年两期调研样本参保组与非参保组变量的描述性统计结果。根据2011/2012年样本,从生理健康绩效看,参保老人在ADL完好和IADL完好方面较未参保老人分别提高3.9个百分点、9.5个百分点;参保老人患慢性病数与控制组相差不大,不足0.1个。从心理健康绩效看,参保老人在自评健康好和生活满意度方面比未参保老人分别显著提高3.8%和8.4%;参保组患抑郁症的可能性不降反升,相比控制组患抑郁症的倾向显著提高1.8个百分点。在2008年参保时点之前,参保组比控制组家庭收入少1 083.8元,参保年龄平均小2.6岁,子女每周照料时间少1.4个小时。统计结果表明,由于“新农保”采取非强制性的参保原则,家庭收入较低、子女照顾少、年龄小的老人更倾向于参加“新农保”,参保行为具有典型的自我选择性。

表1 变量描述性统计表

四、模型设定

由于参加“新农保”是老人自愿选择的结果,导致样本存在自选择问题。自选择问题既可能基于可观测特征,如老人的收入、年龄、居住状况等;也可能基于不可观测特征,如老人的预期收入、健康状况、风险偏好等。为此,本文采用倾向分值匹配基础上的双重差分方法(PSMDD)进行估计。一方面,倾向得分匹配方法(PSM)通过计算倾向得分值在控制组中选择与参保组相似但并未参保的配对样本,有效控制可观测特征差别;另一方面,双重差分方法(DID)可以克服短时间不变的不可观测特征。最终,通过PSMDD方法可以得到“干净”的政策效果。

(1)

在PSM基础上,利用双重差分模型既可以有效消除不可观测的个体异质性,又可以消除参保老人和未参保老人对健康绩效影响的共同趋势,从而有效控制样本自选择和内生性问题。回归模型设定如下:

Yit=β0+β1NRISit+∑β2Xit+λt+εit

(2)

其中,Yit代表农村老人i在t调查年份的健康水平,包括生理健康绩效和心理健康绩效变量;NRISit代表农村老人i在t调查年份是否参加“新农保”的虚拟变量,若是则为1,否则为0;Xit为控制变量,包括是否参加“新农合”、年龄、汉族、有配偶、存活子女数与子女同住等。λt用以控制时期效应;εit代表随机扰动项。当因变量为虚拟变量时(例如,患抑郁症倾向性),拟采用Logit回归方法。

五、实证分析

(一)“新农保”对老人健康绩效的影响

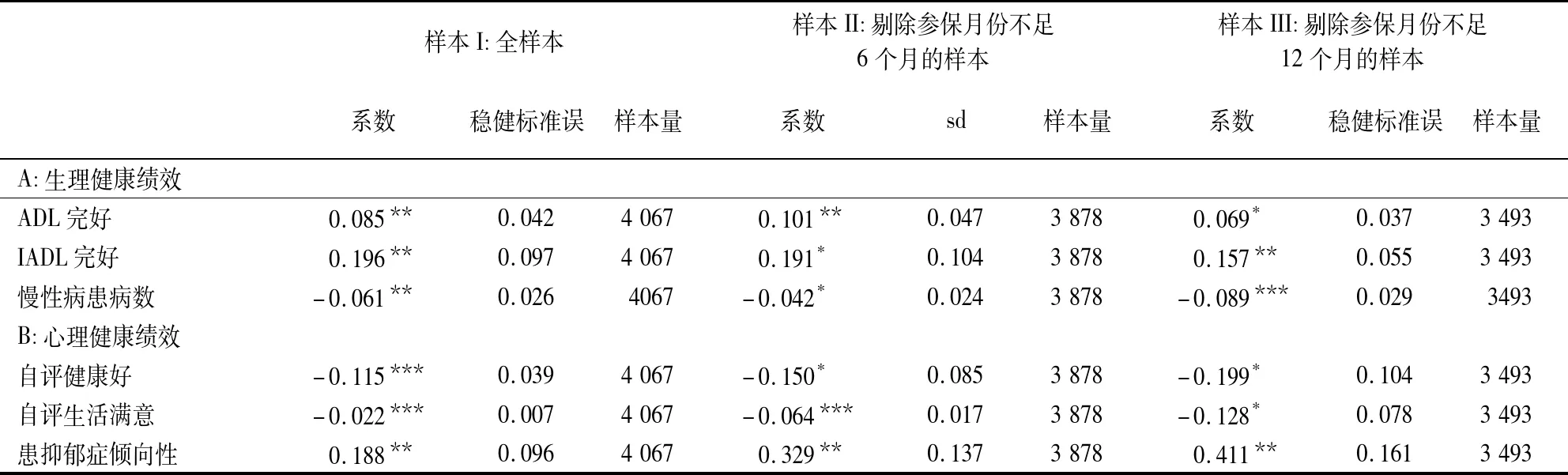

表2列示了“新农保”对老人健康绩效影响的估计结果。根据表2样本I(全样本)的回归结果,“新农保”显著提高了老人的生理健康。与控制组相比,参保组ADL完好的可能性提高了8.5%,且在5%显著水平下通过检验;参保显著提高了老人的器具性生活自理能力(相比控制组提升19.6%);参保组相比控制组患慢性病的数量降低了0.06个。在心理健康绩效方面,相比控制组而言,参保老人自评健康好和生活满意提高的可能性分别下降了11.5%和2.2%,这表明“新农保”实质上并未显著改善参保老人的幸福感。同时,“新农保”提高了参保老人患抑郁症的可能性(相比控制组提升18.8%),且都在5%显著水平下通过检验。回归结果表明,“新农保”虽然显著改善了老人的自理能力和减少患慢性病数,提高了老人的生理健康,但却降低了老人的幸福感,使老人患抑郁症的可能性显著提升,导致老人的心理健康状况恶化。

表2 “新农保”对老人健康绩效的影响表

“新农保”对老人健康绩效的影响可能随着参保时间的提高而具有更加明显的效果[7,17],本文为此分别将参保时间不足6个月和12个月的样本剔除,重点考察参保影响的时滞效应。根据样本II和样本III的回归结果,变量回归系数符号与样本I符号基本一致。在生理健康绩效方面,参保半年以上和一年以上的老人ADL完好提高的可能性相比控制组分别显著提升10.1%和6.9%;IADL完好提高的可能性分别是控制组的0.19倍和0.16倍;降低慢性病患病数方面相比控制组分别降低了0.04个和0.09个。回归结果表明,“新农保”对老人生理健康的影响并不具有明显的时滞效应。在心理健康绩效方面,参保半年以上和一年以上的老人自评健康满意提高的可能性相比控制组分别显著降低15%和19.9%;自评生活满意提高的可能性较未参保老人分别显著降低了6.4%和12.5%;患抑郁症倾向性提高的可能性相比未参保老人分别显著提高了32.9%和41.1%。当剔除参保时间不足半年和一年的样本后,“新农保”对老人心理健康的影响效应显著提高,这表明“新农保”对参保老人的心理健康影响具有明显的时滞性。

(二)“新农保”对不同群体老人健康绩效的影响

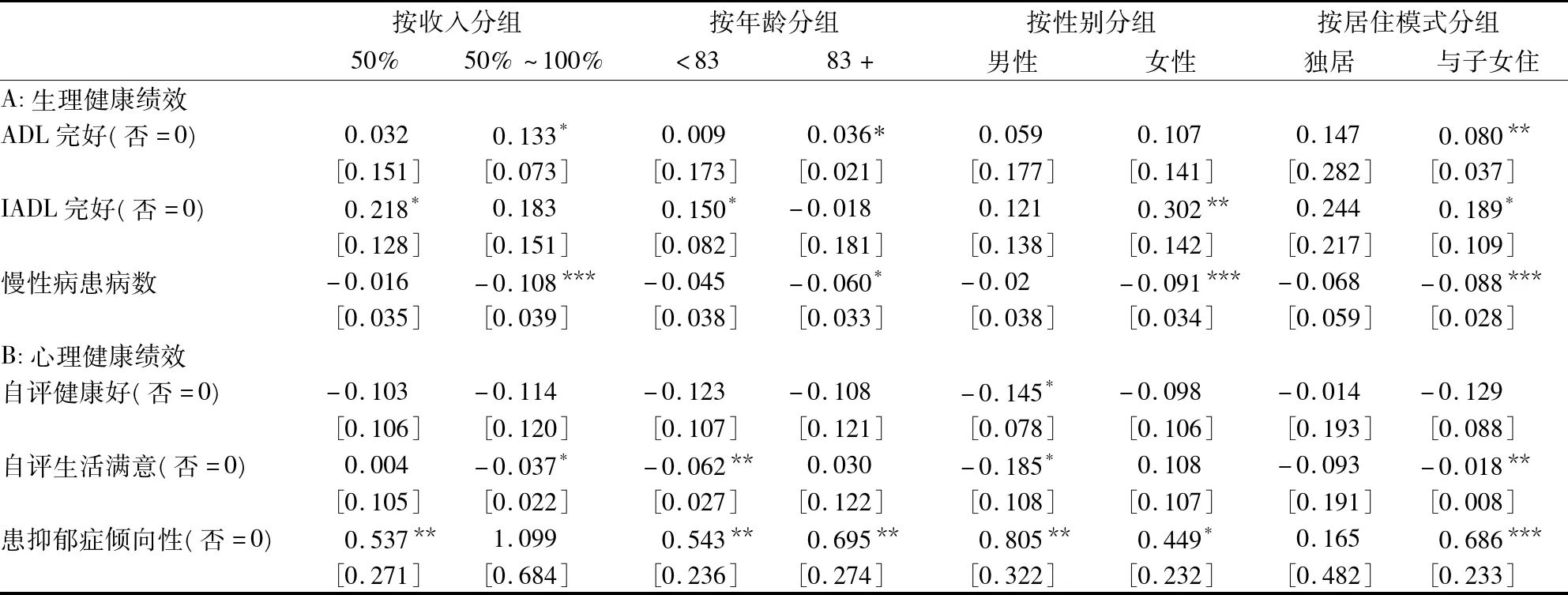

为了探讨“新农保”对不同群体老人健康绩效的影响,本文利用PSMDD模型根据收入(中位数以上及以下)、年龄(中位数以上级以下)、性别、居住类型(与子女、独居)进行分组估计,回归结果见表3。

分样本的异质性回归结果显示,在生理健康绩效方面,“新农保”能够显著提高高收入、年龄在83岁以上、与子女同住老人的生活自理能力,而性别在统计学上并不显著。“新农保”对低收入、年龄小于83岁、女性、与子女同住的老人器具性生活自理能力提升更加显著。同时,“新农保”更有利于降低高收入、年龄在83岁以上、女性、与子女同住老人的患慢性病数。很显然,“新农保”通过每月补贴的养老金使高龄、与子女同住的老人在经济上更加独立,从而有助于老人生理健康的提高。在心理健康绩效方面,虽然“新农保”与不同群体老人的健康满意程度呈负相关关系,但只有男性群体通过了10%的显著性检验,结果显示“新农保”显著降低了男性老人健康自评好的可能性达到14.5%。与控制组相比,高收入、83岁以下、男性、与子女同住的参保老人生活满意度下降幅度更大。另外,“新农保”使低收入、83岁以下、男性、与子女住老人患抑郁症的可能性相比控制组的影响更为显著。表3回归结果表明,虽然不同分组结果存在一定的差异,但系数方向并不存在差异。值得注意的是,“新农保”对与子女同住的老人健康影响更为显著,其原因在于“新农保”提高老人经济独立性的同时,改善了参保老人的生活质量和福利,但也“挤出”了子女对老人的代际支持[17],老人物质上的满足仍然替代不了精神上的诉求,随着子女对老人代际支持的减少,子女逐渐减少甚至忽视了对老人精神层面的照料,导致与子女住的老人对生活不满意的情绪增加,这一定程度上支持了沈可、程令国等的研究结论[1,4]。

表3 “新农保”与老人健康绩效(分组估计)表

(三)“新农保”对老人健康绩效影响的中介效应

以上检验的是“新农保”对老人健康绩效影响的平均效果,依据前文的分析,由于“新农保”为参保老人提供的养老金产生的再分配效应可能通过影响老人的医疗支出和消费支出渠道间接影响参保老人的健康绩效[14],为此本文有必要对这一机制做进一步检验。一方面,“新农保”可以直接影响老人的健康绩效;另一方面,“新农保”可以通过促进参保老人医疗或消费的支出对健康绩效产生影响。老人的健康绩效为因变量,在调查年份是否参加“新农保”为自变量,医疗支出或消费支出为中介变量,三者之间的关系构成了典型的中介效应模型。根据Barou和Kenny的方法建立中介效应模型如下[18]:

Yit=β0+β1NRISit+∑β2Xit+λt+εit

(3)

payit=a0+a1NRISit+∑a2Xit+νt+γit

(4)

Yit=c0+c1NRISit+c2payit+∑c3Xit+φt+θit

(5)

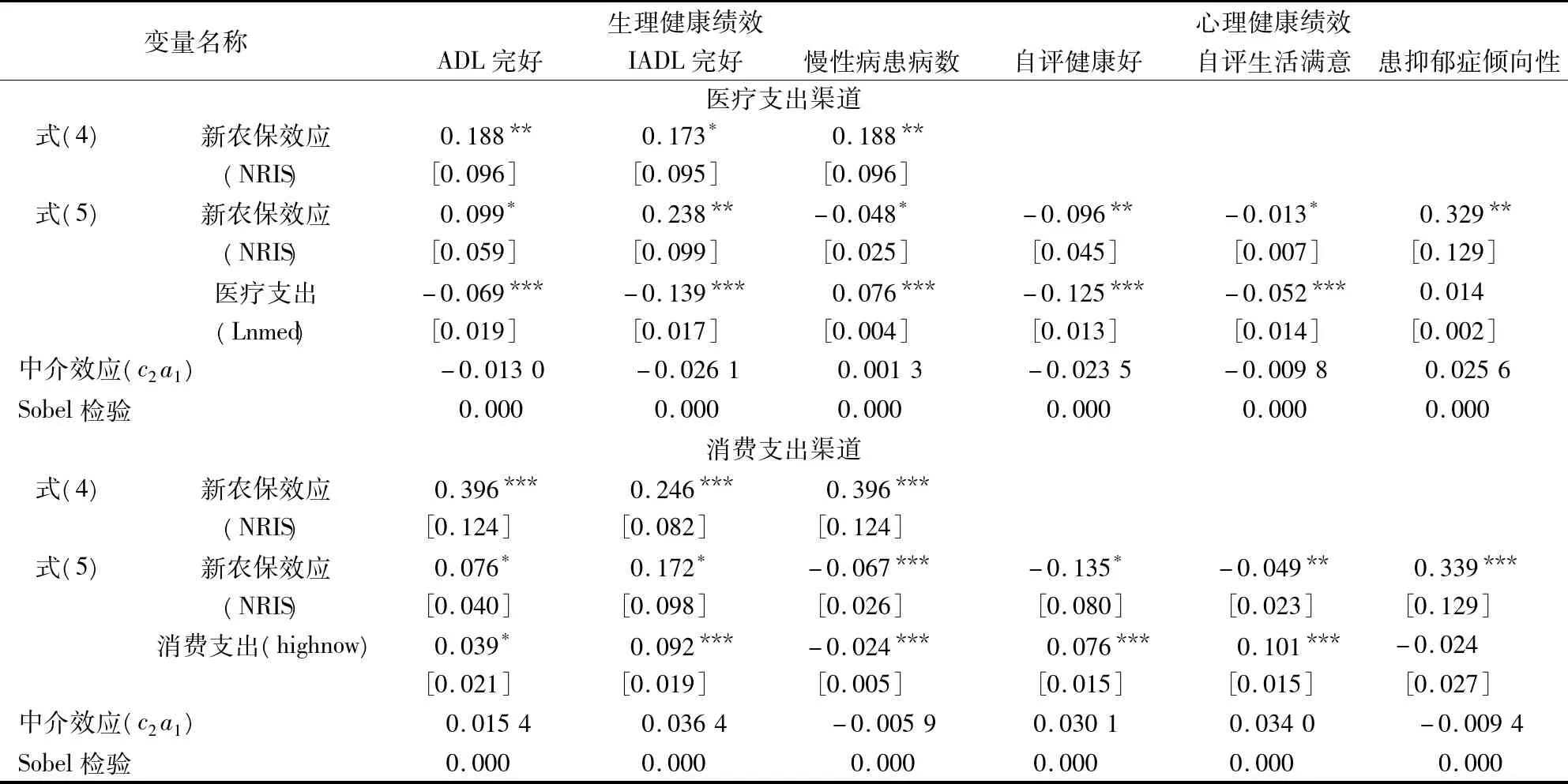

其中,pay代表医疗支出或消费支出,医疗支出(Lnmed)用老人过去一年医疗总费用的对数表示;消费支出(highnow)用老人的肉、鱼、蛋等高蛋白食物消费频率指数表示。其他变量定义与上文相同。式(3)表示“新农保”对老人健康绩效影响的总效应,系数β1表示总效应的大小,式(3)即为前文计量模型(2)。式(4)反映“新农保”对消费支出的影响效应。式(5)中的系数c2表示医疗或消费支出对老人健康绩效影响的直接效应。将式(4)代入式(5)进一步得到医疗或消费支出对老人健康绩效影响的中介效应c2a1,即“新农保”通过提高医疗或消费的支出对老人健康绩效的影响程度。回归结果见表4。

表4回归结果显示,式(5)中“新农保”对老人ADL完好、IADL完好、患抑郁症倾向性的影响显著为正,而对慢性病患病数、自评健康好、自评生活满意的估计系数显著为负,这表明“新农保”总体上虽有利于老人的生理健康绩效的提高,却在一定程度上对心理健康产生不利影响,这与前文的结论相一致。根据式(4)的估计结果,新农保效应(NRIS)对老人的医疗支出和消费支出的估计系数均显著为正,表明“新农保”产生的再分配效应的确促进了参保老人的医疗支出和消费支出。式(5)中的医疗支出估计系数和消费支出估计系数也充分证明了二者作为中介变量确实影响了老人的健康绩效。从医疗支出渠道来看,医疗支出在生理健康绩效方面对老人ADL完好、IADL完好和慢性病患病数的中介效应分别为-0.013、-0.026和0.001,即参加“新农保”可以通过增加医疗支出使老人ADL完好的可能性下降1.3%、IADL完好的可能性下降2.6%、慢性病患病数提高0.001个。在心理健康绩效方面,“新农保”通过提高医疗支出导致老人自评健康好和自评生活满意的可能性分别下降2.25%和0.98%,而患抑郁症的可能性提高2.56%。从消费支出渠道来看,“新农保”在生理健康绩效方面通过提高消费支出使老人的ADL完好和IADL完好的可能性分别提高1.54%和3.64%,慢性病患病数下降0.006个。在心理健康绩效方面,“新农保”通过消费支出的增加导致老人自评健康好和自评生活满意的可能性分别提高3.01%和3.40%,而使老人患抑郁症的可能性下降0.94个百分点。“新农保”虽然促使老人通过选择医疗服务来改善自身健康,但是医疗支出的增加并不能有效改善老人的健康绩效,这一结果可能的原因在于,医疗机构在提供医疗服务过程中普遍侧重于身体治疗,但老人的生理健康却未有明显的改善,加上医疗机构疏于对老人的心理辅导,导致参保老人精神层面和心理层面的健康状况进一步恶化。相反,“新农保”通过增加老人对高蛋白食物的消费支出显著提高了参保老人的健康绩效,这主要由于“新农保”的再分配效应促使老人的生活方式向更为健康的方向转变,提高了老人日常生活质量,改善了饮食条件。通过中介效应模型分析,提高老人健康绩效的重点应在于改善老人的饮食条件,提高生活质量,而非单纯依靠增加老人的医疗支出。进一步,Sobel检验结果表明中介效应显著,即医疗支出和消费支出发挥了中介变量的作用。

表4 “新农保”对老人健康绩效影响的中介效应检验

六、结论及建议

本文利用“中国老年健康影响因素跟踪调查”(CLHLS)最新的两期面板数据,通过构建中介效应模型实证检验“新农保”对老人健康绩效的中介影响效应。研究发现:第一,“新农保”显著提高了老人的生理健康绩效,降低老人慢性病的发病率,提高老人的自理能力,但却不利于老人心理健康绩效的改善,显著降低了老人的生活幸福感,并提高了患抑郁症倾向。第二,“新农保”对参保老人的心理健康影响具有明显的时滞性,这要求在新农保实施的过程中,要更加注重对老人的心理层面照料,满足老人的精神诉求,重点防范“新农保”实施过程中可能对老人心理健康带来的不利影响。第三,提高老人健康绩效的重点在于对老人心理健康的照料和饮食条件的改善,而非单纯依靠医疗服务支出的增加。

本文的研究结论具有较强的政策含义,其重点在于“新农保”实施的过程中更应兼顾对参保老人心理健康的照料。对子女而言,要增加对老人的照料时间,加强与老人沟通交流,“常回家看看”,着重改善老人的饮食条件和生活质量,注重对老人精神和心理层面的照料;对老人而言,生活方式要向更为健康的方面转变,增强身心锻炼,多与子女和他人沟通交流,提高独立生活的能力;对医疗、养老等社会机构而言,要注重对老人的心理辅导,提高医疗服务质量,尽可能满足老人在精神层面的诉求。同时,政府应注意到新农保制度实施过程中的消极影响,提早预防和改进。

本文应用PSMDD方法和构建中介效应模型系统评估了“新农保”对老人健康绩效的影响,是对新农保政策实施效果评估相关文献的重要补充。后续可以对以下两个方面做更为细致的探讨:第一,“新农保”如何通过家庭内部的再分配效应间接影响老人的健康绩效;第二,养老金还可能通过教育消费、储蓄等渠道影响老人的健康绩效。

[1] 沈可, 程令国, 魏星. 居住模式如何影响老年人的幸福感[J]. 世界经济文汇, 2013(6).

[2] 程令国, 张晔, 沈可. 教育如何影响了人们的健康?——来自中国老年人的证据[J]. 经济学(季刊), 2014(4).

[3] 刘冰, 赵子乐, 曾福生.“新农保”有利于计划生育的执行吗——一个经济学解释[J]. 南京农业大学学报:社会科学版, 2012(1).

[4] 程令国, 张晔, 刘志彪. “新农保”改变了中国农村居民的养老模式吗?[J]. 经济研究, 2013(8).

[5] Shen C, Williamson J B. China’s New Rural Pension Scheme: Can It be Improved?[J]. International Journal of Sociology and Social Policy, 2010, 30(5/6).

[6] 苏东海, 周庆.新农保试点中的问题及对策研究[J]. 社会科学, 2010(9).

[7] 许明, 刘长庚, 陈华帅. 是否参加“新农保”对中国农村老人的影响——基于中国老年健康影响因素跟踪调查数据的实证分析[J]. 山西财经大学学报, 2014(11).

[8] 郭文娟. 农村家庭结构变化对养老资源供给的影响研究——基于太谷县的实证分析[J]. 西安财经学院学报, 2014(3).

[9] 陶继坤. “新农保”方案的主要变化及完善对策[J]. 经济纵横, 2010(5).

[10]解垩. “新农保”对农村老年人劳动供给及福利的影响[J]. 财经研究, 2015(8).

[11]Galiani S, Gertler P, Bando R. Non-contributory Pensions[J]. Labor Economics, 2016, 38(1).

[12]程令国, 张晔.“新农合”: 经济绩效还是健康绩效[J]. 经济研究, 2012(1).

[13]Yu B, 等. How Does the New Cooperative Medical Scheme Influence Health Service Utilization? A Study in Two Provinces in Rural China[J]. BEC Health Services Research, 2010, 10(5).

[14]Kaushal N. How Public Pension Affects Elderly Labor Supply and Well-being: Evidence from India[J].World Development, 2014, 56(4).

[15]Case A, Deaton A, Collins C. Large Cash Transfers to the Elderly in South Africa[J]. The Economic Journal, 1998, 105(450).

[16]范辰辰, 李文.“新农合”如何影响农村居民消费——以山东省为例[J]. 江西财经大学学报, 2015(1).

[17]陈华帅, 曾毅. “新农保”使谁收益:老人还是子女[J]. 经济研究, 2013(8).

[18]Baron M, Kenny D. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Consideration[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6).

(责任编辑:张爱婷)

Could the New Rural Society Endowment Insurance Affect the Health Improvement of the Elderly:Evidence from Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey

XU Ming1, LIU Liang2

(1. School of Economics, Peking University; Beijing 100871, China;2. Business School, Xiangtan University, Xiang tan 411105, China)

This paper, based on panel data from 2008 and 2011/2012 waves of Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, uses econometric methods of PSMDD and the mediation effect model, in order to systematically evaluate the effect on elderly who have taken participate in the new rural society endowment insurance. The result shows that, in the process of new rural society endowment insurance implementation, it has played a positive role, and both brought negative impacts on elderly. The new rural society endowment insurance could significantly improve the elderly's self-care ability and reduce the incidence of chronic diseases, which improve the elderly's physical health, but it reduces the elderly's life happiness and significantly increases the possibility of depression, leading to deterioration of the elderly's mental health. The key to improve the elderly health performance is to improve the conditions of mental health care and diet. At the same time, government should pay attention to the negative effects in the process of new rural society endowment insurance, the early prevention and improvement.

new rural society endowment insurance; elderly; health improvement; CLHLS

2016-03-31;修复日期:2016-07-15

国家社科基金青年项目《供给侧结构性改革下中国收入分配结构调整与资源配置效率改善研究》(16CJL014)

许 明,男,黑龙江齐齐哈尔人,经济学博士,讲师,研究方向:收入分配; 刘 亮,男,湖南衡阳人,博士生,研究方向:收入分配。

F840.612

A

1007-3116(2016)11-0087-08