拔尖大学生的学习特征与类型:与普通班的比较

于海琴,代晓庆,邵丽婷,牛慧娟

拔尖大学生的学习特征与类型:与普通班的比较

于海琴1,代晓庆1,邵丽婷1,牛慧娟2

(1.华中科技大学教育科学研究院,湖北武汉430074;2.华中科技大学软件学院,湖北武汉430074)

本研究采用问卷调查法,以重点大学拔尖实验班学生为研究对象,比较实验班学生与普通班学生学习的差异。研究发现:相比普通班学生,实验班学生在学习环境、学习方式和学业成就表现上具有显著优势;本科拔尖创新教育措施大部分得到了落实,并获得了学生的认同。研究进而基于拔尖学生对学习环境的评价进行聚类分析:“老鹰型”学生体现了实验班的培养目标,但人数只占实验班的三分之一;“海豚型”学生和“考拉型”学生与普通班学生的学习状况基本持平,甚至还不如普通班学生。从教育资源的使用效率来看,本科拔尖创新人才培养存在低效现象,加强学业指导、关注长期发展是提高效率的基本策略。

拔尖大学生;实验班;学习环境;学习方式;学业成就

一、前言

为提高高等教育质量,重点大学纷纷创办新型培养学院或特殊班级形式,旨在培养创新型本科拔尖学生,如浙江大学的“竺可桢学院”、南京大学的“匡亚明学院”、吉林大学的“唐敖庆班”、华中科技大学的“启明学院”、华中农业大学的“张之洞班”等。这些学院或班级的学生统称为“拔尖创新大学生”。目前高校在拔尖大学生培养模式上的创新主要有三点。其一,进行课程改革,建设以学科大类为基础的精品课程,拓宽知识基础、提高课程学习质量;拥有教学改革的自主权,可以开设一些特色课程,如批判性思维等新兴课程。其二,探索人才培养的导师制和科研训练形式,增强师生交流、生生交流,提前进入科研阶段。其三,锻炼科研创新能力和创业能力,注重应用型科研训练,如真实项目的开发、创新创业大赛等特殊政策支持。

有关研究表明,拔尖大学生在特殊的课程设置和培养体系之下,展现出不同于普通大学生的一面,如在参加大赛、创新立项、专利发明、科研产出等方面有突出的表现[1][2][3]。但是,这些研究主要以个别学生的事例证明拔尖创新教育的有效性,这种举证式的方法不足以充分说明问题,需要采用大样本的实证研究来检验实验班教育改革的成效。教改措施是否在拔尖大学生的日常学习中得到了充分体现,是否真正对其学习产生了影响?拔尖大学生与普通大学生的学习存在哪些不同?诸如此类的问题需要通过大样本的实证研究来回答。

“教育投入-过程-产出”是衡量教育成效的基本思路,但这是学校视角下的指标,难以精确评价、相互比较。转换成学生视角才能搜集大样本的数据,实现学生间的对比。我们的前期研究采用学习环境评价代表教育投入指标,学习方式代表教育过程指标,学业成就代表教育产出指标,考察拔尖大学生的整个学习经历。对比研究显示,实施本科拔尖人才培养的院校之间差异显著,办学成效显著不同。因此,这是一个有效的分析框架。[4]本研究依然采用这一框架,但重点比较拔尖大学生与普通大学生的差异。虽然拔尖实验班实施了一定的教改措施,但如果学生不认同或者没有充分利用这些措施,那么成效依然不高。而以往的研究[4][5][6][7]都是把实验班作为一个整体来研究,以均值抹平了其中的类型差异与个体差异,没有反映出拔尖大学生学习特征的真实分布状态。本研究以普通班学生为基点,考察实验班大学生学习的特有优势以及存在的类型差异,可以更详细地探究拔尖创新实验班教改的成效,为特殊人才的培养提供有针对性的建议。

二、研究方法

(一)取样

在湖北、吉林的四所重点大学实验班及其所对应的学科大类普通班,共发放问卷1100份。剔除含有缺失值的问卷,共回收有效问卷930份,问卷回收率为84.55%。其中,拔尖创新学生共469人,普通班学生共461人。拔尖创新学生的样本构成如下:男生274人,女生195人;大二学生241人,大三学生136人,大四学生92人;文科113人,理科166人,工科190人。普通班学生的样本构成如下:男生260人,女生201人;大二学生208人,大三学生161人,大四学生92人;文科143人,理科198人,工科120人。

(二)工具

“大学生学习环境评价”问卷包含课程学习、师生关系、同学关系、学习氛围、制度环境、项目与实践六个因子,共计27个题项。课程学习是指学生对于课程与教学的形式和内容的丰富性、多样性等的评价与感知;师生关系是指学生对与老师互动过程中的交流深浅、多寡和助益大小的评价与感知;同学关系是指学生对与同学交往过程中的分享、互助、合作的评价与感知;项目与实践是指学生对参与项目和实践的机会与收获的评价与感知;学习氛围是指学生对探索创新、重视学习等氛围是否浓郁的评价与感知;制度环境是指学生对于学校制度安排方面的评价与感知,如学习的自主选择权、专业导师配备、学习资源的配给(实验设备等物理资源和奖励机会等)以及受重视程度等。

学习方式问卷共有22个题项,可以测查表层式和深层式两种学习方式。表层学习方式是指学习目的是担心失败或是为了获得证书,采取学习范围最小化或简单的记忆等学习策略;深层学习方式是指拥有内在兴趣和学习承诺,采用关联和理解等深度学习策略。学业成就问卷包括学业奉献、任务绩效、人际促进和总绩效等因子,共计19个题项。学业奉献是指在学习、工作中的主动性以及努力程度;任务绩效是指完成学习或工作的质量和效率;人际促进是指在学习和工作中与其他同学的关系以及合作的融洽程度;总绩效是指与其他同学相比的总体学习或绩效水平。经过测量学检验,以上三个工具均具有良好的信度和效度指标[7]。

(三)程序

问卷以班级为单位,由辅导员根据统一的指导语进行集体发放。学生在统一时间内作答,答题时间约为10-15分钟。问卷完成后当场收回。所有数据资料采用SPSS17.0分析处理。

三、研究结果

(一)拔尖大学生与普通大学生的学习环境、学习方式与学业成就比较

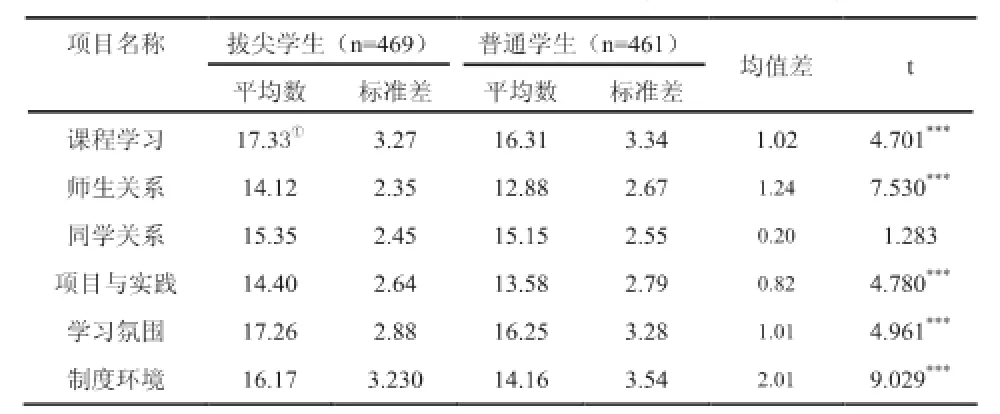

对拔尖大学生和普通大学生的t检验显示,除了在同学关系这一因素上差异不显著之外,其余方面均有显著差异。其中,拔尖大学生对环境的评价显著高于普通学生,尤其是对制度环境的评价差异最大,如表1所示。

表1 不同类别的大学生学习环境的差异比较

在学习方式上,除了在表层动机这一维度不显著之外,其余各维度上拔尖大学生得分显著高于普通班学生,如表2所示。

表2 不同类别的大学生学习方式的差异比较

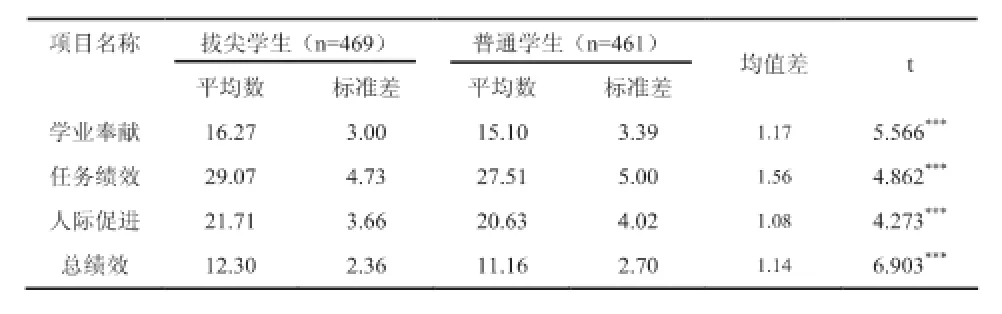

在学业成就的各因素及总分上,拔尖大学生得分均显著高于普通大学生,如表3所示。

表3 不同类别的大学生学业成就的差异比较

(二)拔尖创新大学生的类型分析

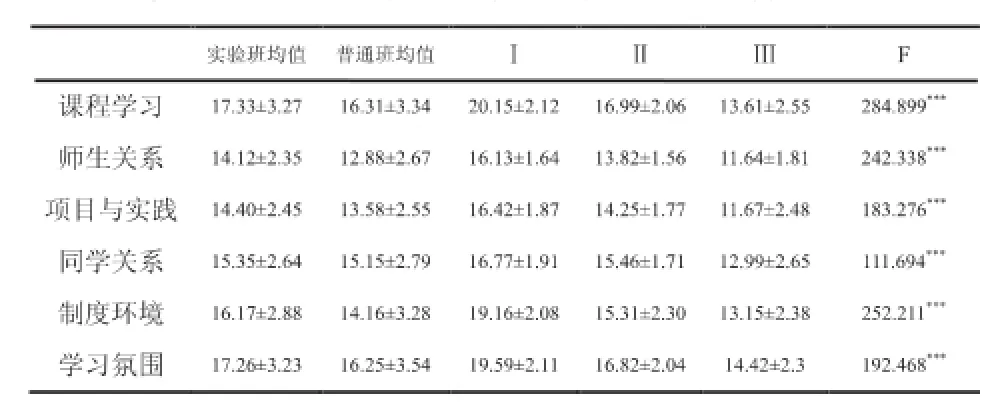

学习环境评价反映的是主观感知,并非客观环境本身,因而可以用来衡量学生间的差异。由于样本量较大且衡量变量较多,采用K-均值聚类分析法探讨实验班学生的类型,以学习环境的六个因子按照相似程度进行K-均值聚类分析。尝试指定类型个数为4、5、6,结果类型特征有重叠,特征不鲜明,不易命名。指定类型个数为3,F检验差异显著,分类有效,得分如表4所示。有两名被试的数据没有进入任何一个类型,淘汰后有效样本量为467人。

表4 实验班大学生学习环境评价的类型与特点(M±SD)

分别以实验班、普通班学习环境评价的均值作为参照系,根据学习环境6个维度的含义,比较分析三类拔尖学生的得分特点,命名如下:

Ⅰ类命名为“老鹰型”(162人,占34.7%)。这类学生如老鹰一般敏锐,对学习环境的评价普遍偏高,远远超出实验班、普通班的均值。他们对实验班教育改革环境敏感,能够从课程学习、人际交流、项目与实践机会、制度环境和学习氛围中普遍性地获益,会积极地抓取周围环境中的资源,是真正的精英型拔尖创新学生。

Ⅱ类命名为“海豚型”(201人,占43.0%)。这类学生在大部分维度的得分上比实验班均值略低,仅仅在同学关系上表现较好。他们在4个方面的得分均值与普通班差不多,但在师生关系和制度环境这两方面比普通班均值略高。这说明,这类学生与普通班学生相比,与老师的关系更近,更享有制度环境的优势。他们虽然没有老鹰那般睿利凸显,但十分平稳悠哒,人际关系较好。他们如同海豚一样滑来滑去、穿梭自由,同时又能围绕实验班的核心资源(如教师、制度),近似于热衷社会性关系的学生。

Ⅲ类命名为“考拉型”(104人,占22.3%)。这类学生如安逸的考拉,反应迟钝、慵懒,游离于环境之外。他们虽然进入了拔尖创新学生的行列,但是并没有感受到实验班学习环境的优势。他们对6个学习环境因子的评价都显著低于普通班,与实验班的均值差别更大,表明他们对这样的教学模式或环境不认可。

(三)三类实验班大学生的学习方式和学业成就特征

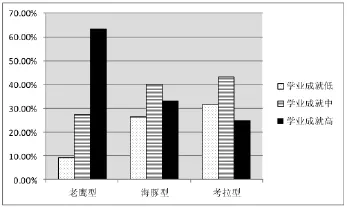

为进一步了解实验班的三类大学生在学习方式上的特点,采用聚类分析依次指定2、3、4、5种类型数。根据类型特征的显著性,最终确定三类:第一类为高分组,这一组学生的表层学习方式和深层学习方式得分均最高;第二类为中间组,这类学生的表层学习方式和深层学习方式得分均处于中间位置;第三类为低分组,这类学生的两种学习方式得分均最低。方差分析显示,各维度上F值>50.778,p<0.001,分类达到显著性差异。同理,将学业成就也分为三类:高分组在学业成就的四个维度上得分都最高;中间组在四个维度上的得分均处于中等水平;低分组在四个维度上的得分都最低。方差分析显示,各维度上F值>69.432,p<0.001。考察按学习环境分类的三组实验班学生,学习方式和学业成就的高、中、低组人数分布情况如图1和图2所示。

图1 三类拔尖大学生在学习方式上的人数分布

图2 三类拔尖大学生在学业成就上的人数分布

如图1所示,“老鹰型”拔尖大学生中,学习方式高分组的人占55.9%,中间组的人占39.1%,低分组的人占5.0%,主导型学习方式类型是深层和浅层学习方式都运用得很好的高分组;“海豚型”拔尖大学生中,学习方式高分组的人仅占12.9%,中间组的人占53.3%,低分组的人占33.8%;“考拉型”拔尖大学生中,学习方式高分组的人仅占4.8%,中间组的人占42.3%,低分组的人占52.9%。三类大学生对学习环境的利用程度与其学习方式的效率高低是一致的。

如图2所示,“老鹰型”拔尖大学生中,学业成就高分组占63.4%,中间组占27.3%,低分组为9.3%,学业成就的主导类型是高投入、高合作、高绩效;“海豚型”拔尖大学生中,学业成就高分组占33.3%,中间组占40.3%,低分组占26.4%;“考拉型”拔尖大学生中,学业成就高分组占25%,中间组占43.3%,低分组占31.7%。“海豚型”学生与“考拉型”学生的学业成就均以中间水平居多;二者的不同在于,前者更倾向于高分组端,后者更倾向于低分组端。

四、讨论与分析

(一)实验班大学生与普通班大学生的差异

相对于普通班大学生,拔尖大学生具有显著的特点和优势。本研究的学习环境并非全面校园生活意义上的一般性环境或氛围,而是紧扣拔尖实验班的改革实践,比如课程改革、科研实践、创新与创业等,因此充分体现了拔尖人才培养的特殊环境。结果显示:实验班学生对于课程与教学形式和内容的丰富性、多样性的评价比普通学生高;参与项目和实践的机会、收获比普通学生多;所感受到的探索创新、重视学习的气氛更浓郁;对学习资源、奖励机会、受重视程度等特殊制度安排的评价比普通学生高。由此可知,实验班的教育改革措施绝大部分得到了落实,并获得了学生的认同。

尤其值得注意的是,实验班学生对于师生交流的多寡和助益的评价更高。这表明实验班在课程学习与科研活动中师生互动活跃,这是我国高校中难得一见的现象。根据对清华大学和美国顶尖级研究型大学在学习过程指标上的比较,清华大学在生师互动指标上显著低于美国大学。师生互动是中国大学的一个突出短板。为此,清华大学的学情调查呼吁:“我们的大学制度必须在生师互动模式上突破传统、进行创新!这将非常有助于我国高等教育质量的提升。”[8]实验班的小班课堂、导师制和科研制都旨在增进师生在学业发展、职业发展和人生发展上的交流,是值得推广的经验。本研究显示出拔尖实验班的师生交流程度高于普通班,但是否达到国际同类院校的水平,还有待进一步检验。

与此形成鲜明对照的是,实验班大学生对同学关

系的评价与普通班没有显著差别,他们在与同学交往过程中对分享、互助、合作的评价并不优于其他大学生。这是一个值得关注的现象。实验班集中了绩优大学生,并配以淘汰竞争制。这种集中培养是否导致了紧张的人际关系、攀比甚至敌对的学习气氛,而给大学生发展带来消极影响?对超常儿童发展的研究显示,集中培养的教育安置环境具有阻碍作用,会产生“大鱼小池塘效应”,降低学生的学习动机与学业期待[9]。该研究成果在26个国家得到了验证[10],这对目前流行的英才教育集中编班培养的适恰性提出了质疑。本研究发现,同学关系是实验班与普通班学习环境评价中没有形成差异的唯一因子。该结论启示我们,需要对同学关系开展更深入的研究。

在学习方式上,实验班大学生和普通大学生相比,除了在表层动机上差异不显著之外,在其余各项上拔尖学生得分均显著高于普通学生。这表明,实验班大学生的学习动机是深层次的,他们对学习活动的内在兴趣高、有学习承诺;实验班大学生能将深层学习策略和表层学习策略结合起来,根据不同的学习内容采用不同的策略,学习方法使用得比普通大学生灵活。教育心理学认为,在需要长期的精力付出的高难度学习任务中,深层动机是必需的。深层学习动机持久,不易消退、转移;表层学习动机容易受到外在刺激、评价等的干扰。实验班大学生的深层动机显著高于普通班大学生,表明该群体是真正热爱学习探索、有学术潜质的青年,证明实验班的选拔制度有效。然而,实验班大学生的表层学习动机与普通大学生没有显著差异,表明他们没有超越通俗、一般的学习目标的局限,也为担心失败或是获得证书而投入学习。我们在访谈中了解到,表层学习动机的内容主要是“担心失败的困扰”。“失败”的内涵宽泛,如考试没能拿到好名次、没能获得大奖、在同伴中不出类拔萃、没有得到女生青睐、没有获得权威认可等。总之,他们的表层学习动机有明显的社会目标内容。“学业目标和社会目标构成学业成就目标的两大内容,其中社会目标指学生在学业情境中想获得成功的社会方面的原因,如以学业成功获得认可、增进人际关系、维护一定的社会地位等。”[11]实验班在享受特殊教育政策的同时,也承受着社会目标带来的压力。至于压力是来源于自发的竞争还是教育政策环境的压迫,需要进一步探讨。应付各种考试并未构成他们长期的、额外的学习负担。总之,这表明该群体是责任感强、追求全面发展的精英群体,学习方式灵活高效。

在学习成就上,实验班大学生的得分均显著高于普通大学生。学业成就考察的是学习投入、学业人际、学习效率与学习成绩。综合来看,实验班大学生的学习主动、积极,并且付诸努力与投入程度很高,完成任务的质量和效率也高,人际关系融洽,对自己的成绩认可度也高。他们是自我定位“优秀”的群体。相比之下,普通班学生学习被动,付出努力不够,完成任务的质量和效率都比较低,自评的学习或绩效水平也较低。

(二)实验班大学生的类型特征

实验班大学生存在三类典型——“老鹰型”、“海豚型”和“考拉型”,每类学生的学习环境评价、学习方式、学业成就特征具有内在一致性,合起来构成风格清晰的类型。

“老鹰型”大学生(占实验班的34.7%)是实验班中真正的拔尖创新学生,他们对学习环境的评价超出实验班均值,对实验班教育改革环境敏感,能够从6个学习环境因素中普遍性获益。他们所采取的学习方式灵活多样,深层、浅层学习方式都高于实验班均值;他们的学业成就也突出,远高于实验班均值。总之,这类学生对环境的充分利用与其学习过程、学习结果的高效是一致的,这是拔尖实验班教改成效的最大体现。然而,这类学生只占总数的三分之一,从教育资源使用效率来看,实验班受益人群的比例不高。

“海豚型”学生(占43.0%)的突出特点是与老师、同学的关系较好,并享有制度环境的优势,但在课程、科研、氛围评价方面与普通班持平。综合而言,这类学生从实验班环境中获益并不太多。“海豚型”学生的深层学习方式和表层学习方式都运用得不充分,学习方式得分中等者占53.3%,学业成就得分中等者占40.3%。总之,这类学生在学业上付出不多,类似于普通班均值。严格来说,“海豚型”学生没有体现出拔尖创新的精神,是随大流、中庸的普通班中等生,但其人数却占了实验班的近半数。

“考拉型”学生(占22.3%)对学习环境的评价普遍低于普通班,与实验班的均值差别更大。他们所采取的学习方式以懈怠型为主导,深层和表层学习方式都不明显,学习方式的低分人群占了52.9%;他们的学业成就也以中、低分值人群为主(分别占43.3%和31.7%)。这表明,这类学生虽然进入了拔尖创新学生的行列,但是对拔尖创新人才的教育模式或环境并不认可,对之没有充分利用甚至可能还有抵触,导致其学业付出及创新发展水平都低于普通班中等生。该群

体对实验班教改资源是一种耗散,值得引起重视。

综上分析,三分之一的学生较好地体现了拔尖创新计划的培养目标,其余大部分学生与普通班学生的学习状况基本持平,甚至还不如普通班学生。从教育资源的使用效率来看,本科拔尖创新人才培养存在低效问题。

后续对学生进一步的访谈调研发现,造成上述问题的原因有两方面。学生方面,主要原因在于学习困难和自主能力不够。管理办学方面,原因包括:对学习过程关注不够;办学集中在资源配给上(课程设置、科研管理等);缺乏有针对性的教育过程指导;分层管理的思想准备性不足。长期以来,资优学生被冠以各种优秀标签,似乎只要放到合适的环境中,他们就可以自动成才、自己成才。然而,资优学生智力高、能力强的另一面,就是成就要求高、兴趣多、注意力转移快。这使得他们缺乏足够的专注度与耐心,遇到困难或者新鲜刺激容易转移或提前放弃,进而造成对其成就和进步的干扰。比如,有学生在三次科研经历中都因为看不到新颖之处而提前退出,最终也没有找到自己的优势而遗憾毕业。由此可见,他们追求成就的动机强烈而又脆弱,学习中面临动机、方法、思维、适应等一系列的挑战。加上实验班课程难、进度快,学生普遍有畏难情绪,甚至对大学阶段的高强度、高创新性的学习方式存有质疑,存在“眼高手低”的现象。还有相当多的学生在应试教育模式下养成了对教师的严重依赖,存在自律自主方面的重大不足,沉迷于小说、游戏等,需要有针对性的特殊帮助。

五、结论与启示

总体来看,实验班大学生报告的学习环境、学习过程和结果比普通班学生具有显著优势,但实验班学生的分化很大,总体优势主要是由占比三分之一的精英学生拔高的,其实还存在不甚理想的两种学生类型。

针对拔尖实验班大学生分化显著的现象,需要加强对学习过程和效果的跟踪指导,在观念上树立“拔尖学生也需要学业指导”的意识,发掘导师、任课教师和同学中的资源,应对各种随时可能出现的学业困顿和困难问题,提高对培养过程的监管。尤其要发挥同学之间的互动共振效应,创造交流互动的机会,扩大“老鹰型”学生的带头作用。此外,应完善实验班退出机制,探索除成绩淘汰以外的多元遴选鉴别方法。对于学生自律自主方面的问题,应尽早发现,采取有针对性的、一对一的激励帮助措施,甚至个别的心理辅导,以免教育资源的长期消耗。

注释

①问卷采用5点记分,平均数=(某维度每题得分之和+每人在该维度所有题目上的得分之和)/人数。下表皆同。

[1]钟国辉,刘玉.创新人才培养与Dian团队模式[J].高等工程教育研究,2007(6):94-96.

[2]潘云鹤,路甬祥,等.拔尖创新人才培养二十年的探索与实践[J].中国大学教学,2005(11):21-23.

[3]刘斌.中国科学技术大学拔尖创新人才培养的新探索[J].高等理科教育,2011(1):90-92.

[4]于海琴,李晨,石海梅.学习环境对大学生学习方式、学业成就的影响——基于本科拔尖创新人才培养的实证研究[J].高等教育研究, 2013(8):64.

[5]陆根书,潘娇,邱捷.钱学森实验班学生课程学习经历调查分析[J].中国大学教学,2011(11):87-89.

[6]陆一,史静寰.拔尖创新人才培养中影响学术志趣的教育因素探析——以清华大学生命科学专业本科生为例[J].教育研究,2015,36 (5):38-47.

[7]于海琴,石海梅,等.环境、人格对拔尖大学生学习的影响[J].高等教育研究,2014(7):64.

[8]海迪·罗斯,罗燕,岑逾豪.清华大学和美国大学在学习过程指标上的比较:一种高等教育质量观[J].清华大学教育研究,2008(4):42-43.

[9]李颖,施建农.大鱼小池塘效应——对超常儿童教育安置的思考[J].心理科学进展,2005,13(5):623-628.

[10]MARSH H W,HAU K T.Big-Fish-Little-Pond Effect on Academic Self-Concept:A Cross-Cultural(26-Country)Test of the Negative Effects of Academically Selective Schools[J].American Psychologist,2003,58:364-376.

[11]李洪玉,何一粟.学习能力发展心理学[M].合肥:安徽教育出版社, 2004:270.

The Com parison of Learning between Top Creative College Students and Ordinary College Students

YU Hai-qin1,DAIXiao-qing1,SHAO Li-ting1,NIU Hui-juan2

(1.School of Education,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,Hubei,China; 2.Schoolof Software Engineering,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,Hubei,China)

By questionnaire survey,this study explores the differences in learning environment,learning methods and academic achievement between top creative college students and ordinary college students.The results show that students in experimental classes have significant advantages in learning environment,learning methods and academic achievement than ordinary students.In general,most of the innovation measures in experimental classes are carried out and meanwhile get recognized by the students.Students in experimental classes are divided into three categories through cluster analysis:“eagle-like”students represent the experimental class's educational goal,but they only account for 34.7%in one class;the other two types of students,which are named as“dolphin”and“koala”,display the same level of academic performance as ordinary students,or even worse.In terms of the efficiency of educational resources,there is low-efficiency phenomenon in the fostering of top creative college students.Strengthening the students'academic guidance and focusing on long-term developmentare the basic strategies in improving the efficiency.

Top Creative College Student;Experimental Class;Learning Environment;Learning Method; Academic Achievement

2016-01-25

国家社会科学基金(教育学)一般课题“重点大学实验班学生学习与发展的特征及环境影响机制”(BIA130079)

于海琴,1973年生,女,山东聊城人,华中科技大学教育科学研究院副教授,研究方向是大学生学习与发展;代晓庆,1992年生,女,四川成都人,华中科技大学教科院硕士生,从事大学生学习研究;邵丽婷,1993年生,浙江平阳人,华中科技大学教科院硕士生,从事大学生学习研究;牛慧娟,1978年生,女,湖北荆门人,华中科技大学软件学院副教授,研究方向是大学生学习与学业辅导。