晚清南洋华文小说的流播与本土化萌蘖

谢仁敏

(广西艺术学院,广西南宁530022)

晚清南洋华文小说的流播与本土化萌蘖

谢仁敏

(广西艺术学院,广西南宁530022)

晚清之际,华文小说开始在南洋华人族群间流播,并在中国“小说界革命”影响之下自旧趋新、日渐繁盛。其衍进轨迹,既颇多波折,又独具特点。首先,小说观念的更新上,一度出现理论先行实践落后的局面,直到中国文化精英南来之后,才使之有了根本性改观。其次,晚清革命派和保皇派在南洋的论战,无意间推动了南洋华文小说创作的繁荣,并与本土作家既博弈又共生共荣。其三,南洋华文小说艺术上的最大看点是本土化因子的萌蘖,这既是南洋华文小说独立品格形成的开端,亦为南洋华文作家本土身份及意识的确立奠定了基础。

晚清;南洋华文小说;流播;衍进;本土化

明、清时期中国称东南亚区域为“南洋”。中国跟南洋的交往可溯至汉代,历史源远流长,不过形成华人文化圈则相当晚近。其中,“海峡殖民地”(包括新加坡、马来亚、槟城)华人最为集中,民族集体意识较强,故首先具备了文学生成的条件。光绪七年(1881),薛有礼在新加坡创办《叻报》(1881-1932),这是战前南洋华侨创办最早、行销最久的一份华文日报,该报仿照香港报纸的经营模式,不定期刊载诗、文、粤讴(曲)等文学性作品;同年,清廷派左秉隆任新加坡领事(1881-1891),左氏赴任后在新加坡创办会贤社,开展诗文活动,与当地名流相互唱和。基于上两事,学界多将本年定为南洋华文文学的发端时间。[1]3十年后,中国著名文人黄遵宪取代左秉隆任新加坡总领事(1891-1894),继任者又有张弼士、刘玉麟等,他们大多热心文化事业,积极发展华侨教育,为南洋华文文化事业奠定了基础。光绪三十三年(1907)以降,革命派与改良派(保皇派)的论战主阵地从日本转至南洋,各界精英汇聚一处,在他们的带动下,当地华文文化事业面貌为之一新。其中,小说创作逐渐摆脱落后、边缘状态,作品渐多,流播益广,为其后南洋成为海外华文文学重镇作了必要的前期铺垫。

一、自旧趋新的小说观念

早期南洋文人对小说的偏见颇深,其间宛然可见中国传统“小说即小道”观念的影响,且常有过甚之处。例如《叻报》就将一切才子佳人小说都视为淫书而加以劝毁,“凡作淫书之人,必先预造一才子,复预造一佳人,而于其乍见之时,即已两心相许。……阅者不辨其为信口开河、空中楼阁,遂视世间果有是事,惟情则有以成之”[2],并以《西厢记》等书为证。马来亚的《槟城新报》(1895-1941)比《叻报》晚出14年,该报早期的小说观念跟《叻报》类似,笼统地将情爱小说视为淫书,“以文言道俗情,借风花雪月,诸般点缀秘戏……即如《西厢》、《牡丹亭》,淫亵极矣,试与掩卷,而‘曼歌’、‘酬简’、‘惊梦’数出,愚者不知也”[3]。将《西厢记》、《牡丹亭》的精华部分都视为“淫亵极矣”的片段,作者之偏见由此可见一斑。故在如此观念统帅之下,当地小说事业滞步不前也就不足为奇。这种状况,直到梁启超等人发起“小说界革命”之后才得以改观。

1898年,戊戌变法失败,梁启超出走日本,开始接触当时流行的“政治小说”,认识到其强大的社会功用:“在昔欧洲各国变革之始,其魁儒硕学,仁人志士,往往以其身之所经历,及胸中所怀,政治之议论,一寄之于小说。……往往每一书出,而全国之议论为一为。彼美、英、德、法、奥、意、日本各国政界之日进,则政治小说为功最高焉。英名士某君曰:‘小说为国民之魂。’岂不然哉!岂不然哉!”[4]并向国人大力推介《经国美谈》、《佳人奇遇》等政治小说,“著书之人,皆一时之大政治家。寄托书中之人物,以写自己之政见,故不得专以小说目之。而其浸润于国民脑质,最有效力者,则《经国美谈》、《佳人奇遇》两书为最云”[5]。“政治小说《佳人奇遇》、《经国美谈》等,经稗官之异才,写政界之大势。美人芳草,别有会心,铁血舌坛,几多健者,一读击节,每移我情,千金国门,谁无同门?”[6]梁启超希望中国小说家们也“能运他国文明新思想,移植于本国,以造福于其同胞,此其势力,亦复有伟大而不可思议者”[7]。为此,1902年梁启超创办《新小说》杂志,开始大力推动“小说界革命”。通过中西对比,梁启超指出中国旧小说不仅地位低下,而且思想荼毒天下,导致“中国人心风俗败坏”,因此要对“旧小说”进行改良,倡导“发起国民政治思想,激励其爱国精神。一切淫猥鄙野之言,有伤德育者在所必摈”[8]的“新小说”。其中,发表于创刊号上的《论小说与群治之关系》,成为了“小说界革命”的纲领文献,提出要通过“新小说”来实现“新国民”“新道德”“新宗教”“新政治”“新风俗”“新学艺”“新人心”“新人格”[9]等一系列主张,吹响了现代小说改良的号角。梁启超的登高一呼,顺应了历史潮流,得到世人的热烈响应,在晚清掀起了“新小说”发展的高潮。

中国“小说界革命”流风影响之下,南洋小说界的观念也开始革旧趋新。南洋文人中,对“小说界革命”最早做出热烈回应的当属“南洋第一诗人”[10]41邱菽园。邱氏以诗为著,但一生酷爱小说,写有不少小说评论文字,他跟康、梁关系特殊(邱氏为康有为的“拜门弟子”),也一直颇为关注同门梁启超倡导的小说改良活动。早在光绪二十七年(1901),邱氏刊行的《挥塵拾遗》中就多次谈到了梁氏的小说改良主张。如介绍林纾《茶花女遗事》时云:“闻先生宿昔持论,谓欲开中国之民智,道在多译有关政治思想之小说。”[11]408在《小说与民智关系》中,邱氏颇有见地地谈到:

故谋开凡民智慧,比转移士夫观听,须加什佰力量。其要领一在多译政治小说……如《佳人奇遇》、《经国美谈》两小说之类,皆于政治界上新思想极有关涉,而词意尤浅白易晓。……吾闻东、西洋诸国之视小说,与吾华异,吾华通人素轻此学,而外国非通人不敢著小说,故一种小说,即有一种之宗旨,能与政体民志息息相通。[11]411

从邱氏对《佳人奇遇》、《经国美谈》等书的相关言论看,他的小说观念无疑受到了康、梁小说改良主张的直接影响。即使邱氏当时的小说观念没能超出康、梁早前提出的理论范畴,但该言论毕竟发表于“小说界革命”前夕,彼时能接受这样的改良主张并作出颇有见地的阐发者,不光在南洋,就是在中国也实属难得。不过在南洋文人中,像邱氏这样不遗余力鼓吹新小说观念者毕竟属于异数,故其后的几年间与之呼应者寥寥。

直到1907年,新小说观念因时势需要被大力推广,才在南洋文人中获得较为广泛的认可。1907年7月,同盟会南洋分会的机关报——《中兴日报》(1907-1910)创办发行。该报曾受孙中山先生特别关照,经常为其撰稿,欲将之打造成革命派在南洋的舆论高地。作为彼时最为流行的文类之一——小说,自然成为革命派舆论宣传的绝佳工具而被推上前台。《中兴日报》创刊号专门开辟了副刊“非非”,为小说划出固定的刊载板块。该报首席主笔王斧(王斧军),其小说观明显受到“小说界革命”的影响,认为“廿世纪之小说,改良社会之活宝也,其势力足以左右人类”[12],将小说视为改良社会、开牗民智的启蒙工具,故对小说相当倚重。

《中兴日报》的主撰人何虞颂同样推崇小说的社会启蒙价值。他曾以俄国为例云:“当千八百三十年间,铁沙政策之禁制,严酷极矣。然而动力渐发,文学革命,因而崛兴,格里波得夫之小说大行,比圭黎之哲学愈著。”[13]小说促使俄国社会风气大开,民众觉醒后打破禁锢获取自由,以此论证小说的社会能量。该报另一主笔田桐,与王、何二人相呼应,亦翻译了政治小说《亡国泪》,期冀通过犹太人亡国的血泪史“令我同胞触目而惊心”[14],以警醒国民革新图强。

新小说观念来势不可阻挡,促使像马来亚《槟城新报》这样取保守态度的报刊,也开始包容、吸纳新小说观念,甚至助推新观念的流播。该报主笔徐圆阳就曾撰《禁军人阅小说之无理》一文,在反斥政府禁止军人阅读小说之时,也阐发了个人的小说观:“近日由欧美译出各种之新小说,其中言军事者有之,言民族者有之,言侦探者有之,言革命者亦有之,生面别开,最足以增人之识见。”[15]可以说,徐氏对“小说界革命”的相关理论并不陌生。他充分吸收了“小说界革命”的理论成果,借以论证军人读小说之益处,并以抽丝剥笋的手法揭露了统治当局对军人读小说的种种忌惮心理。应该说,徐氏的这番言论不仅从侧面声援了革命派,也对华文小说在南洋的传播、衍进给予了舆论支持。总之,在南洋诸多文人的积极倡导之下,南洋华文小说界随即掀起了一股新风尚,南洋文人的小说观念开始由旧趋新。

值得注意的是,小说的地位在此间也得以大大提升。此前,小说在副刊中跟诗、词、粤讴等文体相比要低得多,或为谈兴之助,或做补白之用。但新小说兴起之后,小说的重要性得到空前重视。例如,《星洲晨报》曾在1910年前后多次刊载告白云:“连日因广东兵变事,紧要新闻太多,故此版除小说外,暂将各门裁去,以便登录。”[16]重大时事新闻需要挤占副刊时,权宜之计是保留小说,裁减其他各门,小说对于报刊的重要性由此可见一斑。梁启超“小说界革命”喊出“小说为文学之最上乘”[9]的口号,孜孜以求提升小说地位,这一目标至少在南洋得以初步实现。

二、渐趋繁荣的小说创作

南洋华文文学发端标志是新加坡《叻报》的创办,紧随其后创办的还有《星报》、《槟城新报》、《天南新报》、《南洋总汇报》、《中兴日报》、《星洲晨报》、《南侨日报》等华文日报。小说作品主要见载于当时的日报之上。

根据小说思想内容及其艺术特征的差异,以光绪三十三年为界,可将晚清南洋华文小说分为旧、新两个发展阶段。前一阶段旧小说成固守之势,成果有限,仅有少许文言笔记小说点缀其间;后一阶段吸收中国“小说界革命”成果,新小说强势崛起,南洋华文小说界进入新旧杂陈的繁荣阶段。

(一)收获有限的旧小说阶段

《叻报》开办之初即设置了副刊,刊载有不少诗词、粤讴等文学性作品,但小说并未引起重视,仅有一些零星的笔记小说散见于“杂俎”栏目之中。其后创办的《星报》、《槟城新报》等,情况大致同于《叻报》,只是间或刊载些杂记异闻等旧小说体类。

此处不得不提新小说观念的积极推动者邱菽园。如前所叙,邱氏对新小说的认知一度走在南洋文人前沿,意识到了新小说在“开凡民智慧,比转移士夫观听”方面的巨大作用,并积极呼吁国人要“广译多类,以速吾国人求新之程度耳”。[11]411但他却止步于倡导阶段,并没有将之很好地付诸行动。甚至就在中国“小说界革命”开展得如火如荼之际,邱菽园一手创办的《天南新报》(1898-1905)刊登了大量的诗词杂谈等文学性作品,但始终未给新小说留有一席之地——要知道,该报停办时去光绪二十八年(1902)“小说界革命”发起之日已逾三年。因此,邱菽园对新小说的理论倡导在南洋只是一个特例,由于当时整个小说界的创作未能紧步跟上,使之尚不能作为划分小说新旧发展阶段的标志性事件。

邱菽园的小说改良倡导收获有限,基本能反映出最初几年“小说界革命”在南洋受到的冷遇。笔者翻检发现,不只是上文提到的《天南新报》,包括同期发行的《叻报》、《槟城新报》等都未对新小说投以青目:光绪三十一年(1905)七月四日,《槟城新报》首先开辟文学副刊“益智录”,设游戏文章、杂文、谐谈、诗、词诸栏目,但未设小说栏——直到宣统朝(1909-1911),该报才开始刊载新小说;《叻报》在光绪三十二年(1907)十二月初三日开始设立第一附张(随之又设立第二附张),但在随后的两年多时间里,主要刊载一些游戏文字、诗、词等文类,真正开始登载新小说同样延后到宣统朝。

由上可见,南洋华文小说在肇始的二十余年间,都处在旧小说阶段,创作凋敝,收获寥寥。这一沉闷的发展格局,直到革命派和保皇派精英南来之后才被打破,其带来的不仅是小说观念的冲击,还有丰厚的小说创作实绩,将当地小说界的创作推向高潮。

(二)新旧小说共同繁荣阶段

1907年,革命派被日本政府驱逐后,转战南洋并创办了《中兴日报》。革命派深知小说特殊的社会功用,故非常重视小说创作,而其带来的新鲜的小说观念,也改变了整个南洋小说界的风气,从而促进了当地小说的发展。据笔者初步统计,仅在1908年至1910年的三年间,新加坡《叻报》、《南洋总汇新报》、《星洲晨报》、《中兴日报》四家报刊刊载小说共计246篇,这一数字超过了之前20年间的小说刊发量总和。因此,一定意义上,可将《中兴日报》创办视为南洋近代小说发展的重要分水岭,南洋小说界由此步入繁荣阶段。

1.新小说渐居主流,小说社会功用被过分强调

以上述246篇小说作品为例,符合梁启超“新小说”标准的作品有192篇,占总数的78%。可见,新小说已明显占据主流。其中,这些作品主要刊载于《中兴日报》和《南洋总汇新报》,而这两家报刊又分属革命派和保皇派,并因此形成了两个不同阵营而又个性鲜明的作家群。

《中兴日报》作家群是新小说创作的先行者和主力。他们认为,“历史能感起人民之幽情,图画、小说能转移社会之陋俗。诚有莫大之功力,能为文明向导者”[17],并决定大量创作和刊发“最有情趣之短篇小说,以助阅者余兴”[18]。当然,作为具有鲜明政治倾向的《中兴日报》,从创办之初就以攻击保皇党、“开发民智,而使数百万华侨生其爱国爱种之思想也”[19]为己任,所载小说也配合这一办刊大方向。典型如《哭皇天》、《新党锢传》等即是配合论战的应景之作,具有鲜明的倾向性和激烈的攻击性。其中,保皇党头人康有为更是其抨击的主要对象,如《说怪物》、《梦中梦》等就是以漫画化手法讥刺康氏的政治行径和保守思想。又如小说《大懵》,将保皇党首和党人喻为大懵、小懵,讽刺其懵懵懂懂,不识时务,盲目相信清廷之立宪骗局,狂欢喧闹,洋相出尽。[20]再如光绪帝载湉驾崩五日后,该报又发表了《哭出个粤讴来了》对保皇党加以奚落[21]。而且,随着论争的升级,某些具有人身攻击性质的文字也频频出现于小说之中。比如《蓄屁机》就是一篇赤裸裸的攻讦之文,这已是借小说之名行谩骂之辞了。另有《说怪物》、《保囊主义》等皆属此列。

面对革命派的凌厉攻势,一街之隔的保皇派舆论刊物——《南洋总汇新报》也并不示弱,积极应战,小说也被党人当作有力的回击工具。《照方服食》矛头直指论战对手《中兴日报》的政论主笔恨海(田桐)、神骥(胡伯骧)等人,并将中兴日报馆描绘成“戾气直冲霄汉”,病者恹恹,“呻吟之声达于户外”的寒碜之地。[22]《大话报》诬蔑革命党都是些“外假公益之名,内行欺骗之术”的敛财之徒,并将民主革命诬蔑为“助我辈以放火杀人”的强盗行径。[23]随后,《南洋总汇新报》又登出《纪侦探申与堡事》,以“申与(與)堡”影射“中兴(興)报”,并将中兴日报馆的几位主要社员一一点名加以揶揄,极尽讽刺之事。[24]《美少年》更是直云“所谓革命党者实乱党也”,劝说侨民对革命党的宣讲活动“鄙弃之”。[25]而《恨恨恨》中不少人身攻击文字较之革命派的《蓄屁机》有过之而无不及,使论战进一步升级,气氛愈加紧张,在小小一段吉宁街上,两家对门而开的报馆到了剑拔弩张的地步。

总之,在革命党和保皇党的论战中,小说作为一种特殊的斗争工具,被广泛应用和推广,并直接或间接地促进和带动了南洋本土小说的繁荣发展。或许是迫于大势所趋,包括老牌的《叻报》也不得不修正对小说的偏见,于宣统元年(1909)终于将新小说纳入文学附张中;《星洲晨报》(1909—1910)、《槟城新报》(1895—1941)、《南侨日报》(1911—1914?)等南洋报刊也都纷纷开设了小说栏目。至此,南洋新闻纸登载新小说已成通例。可以说,在《中兴日报》创办之后的短短几年间,南洋小说界的落后面貌就逐步得以改观,新小说在南洋文学中的地位亦为之得以确认,并逐渐成为主流。

然而,不得不提的是,无论革命派还是保皇派,他们主要关注的是小说的工具性而非艺术性,小说在他们手中往往被设计成一篇篇战斗的檄文,以评论代替叙事,淡化情节、结构等组织形式,字里行间表露出明确的政治倾向和强烈的主观情感,至于作品的艺术感染力以及读者的阅读感受并非其考虑的首要问题。因此,这些作品虽然都可称之为“新小说”,但却是以牺牲小说的艺术性为代价来“吐露其所怀抱之政治思想”[8]。特别是其中的少数谩骂式作品,艺术品格并不高。因此,这样的小说创作,即使能借助时势兴盛一时,但后劲难以为继。民元后,南洋小说创作一度陷入低谷即是明证。因此,南洋小说界要想获得新的繁荣发展,还须进行新的转型。

2.旧小说也有新收获,注重宣扬传统道德

值得注意的是,过去寥寥无几的旧小说,此间竟发表了数十篇之多,亦呈现出繁荣之势。

旧小说主要见载于保守派媒体,以新加坡《叻报》和马来亚《槟城新报》为代表。两者皆属老字号,办刊时间较长,风格相对稳定,即使他们对清廷的腐败表露出不满,对革命党的爱国行动抱有一定同情,但一般不会轻易追随时风而改变传统立场;至于对保皇党的思想主张,他们也持审慎立场。总之,面对革命派和保皇派利用小说为工具,展开势同水火的论战,保守派更多的是持壁上观望的态度。也正因此,他们在某些观念上就难免显得保守板滞,主要迎合旧读者的审美趣味,这在小说方面表现得尤为典型。

《叻报》宣称办报宗旨为“广见闻,开智慧,言有补乎民俗”[26],报纸存在之意义在于“开通风气,启渝民智”[27]。为此,中国“小说界革命”兴起后《叻报》也注意到了小说改良的必要性:“甚矣,小说之诱人,为易入也;甚矣,改良小说之有功于世道人心,非浅鲜也。”[28]但在改良的方向上却持见不同:出于对传统文化的执着和认同,该报同人常常感叹“世风不古”,希望小说能鼓吹和维护传统道德而非新小说所倡导的“新思想”、“新道德”。[29]如《恨姻缘》中,妓女出身的绿衣女感动于“尹”的一片痴情,与之联姻并协助其创业,而当“尹”事业有成之时她就悄然离去。[29]这一设计明显出自《李娃传》,作者亦坦然直言“欲效李娃”,借以宣扬女子严整治家之思想。《七百五十金买得一场春梦》“述本坡某甲被妓女愚弄一事”,给那些“好狭邪游者”、“自作多情者”们当头棒喝,以作龟鉴。[30]

《槟城新报》情况与此类似。哪怕是写有理论雄文《禁军人阅小说之无理》的徐圆阳,其作品数量甚多,但思想内容依然不脱旧小说范畴。例如他的《蛇报冤》,叙写主人公袁就范见到蜈蚣和蛇相斗,施以援手,助蜈蚣将蛇咬死,蛇心存怨恨,投胎报复,最后将袁咬死。[31]这种对因果报应的宣扬,甚至不无迷信成分。另如《百日运》、《侠丐贤妻》、《逼债奇遇》、《徐花农考试》等都是些类似的奇闻轶事,道听途说之语,缺乏时代感姑且不论,就是能在多大程度上发挥报纸“开启世道人心”[32]之功能,亦存疑问。

总体而言,革命派和保皇派注重小说的现实功用,虽然作品的艺术价值有限,但其基本能吸收中国“小说界革命”的成果,代表新小说的发展方向;保守派则以迎合传统读者的阅读习惯为要务,代表旧小说的创作立场。三者既博弈又共生共繁荣,使晚清南洋小说界形成了一个新旧体类混杂、丛层多彩的文化生态。

三、本土化渐显的艺术品格

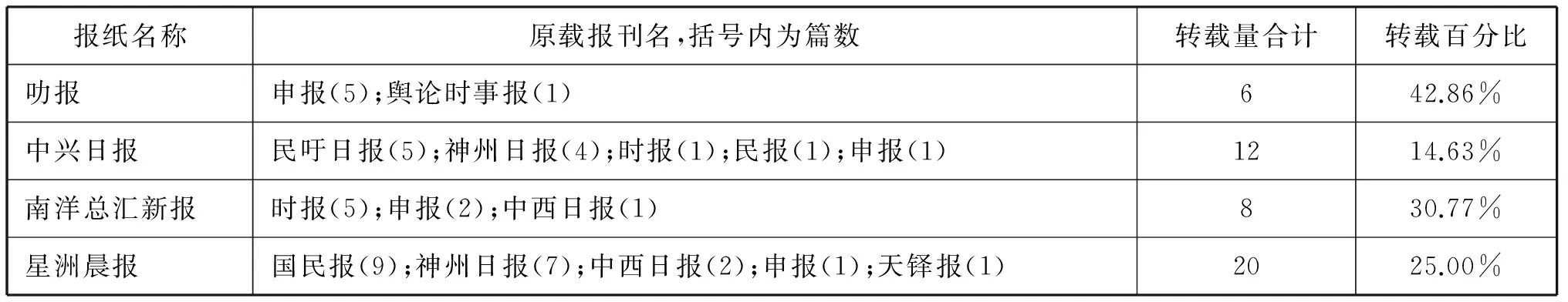

一个不容忽视的现象是:晚清南洋华文报载小说作品,有相当部分转载自其他刊物。现选取其中的四家报纸做统计,结果如表1:

表1 晚清南洋部分华文报纸小说转载情况统计

上表只是基于目前存世可见部分的统计,鉴于笔者目力有限,故实际转载量可能要略大于这份数据。表中转载率最高的是《叻报》,占了总量的42.86%,最低的是《中兴日报》,占总量的14.63%。四家报纸的平均转载率是28.32%,这一数值并不算低。一定意义而言,高转载率彰显出本土创作的乏力。查证发现,晚清之季,南洋也的确未能培育出纯粹的本土华文小说家,小说创作起步较晚,总体上还处于摸索阶段,要想在短期内取得大突破,其条件尚不具备。

但在众多有识之士的积极倡导和实践之下,南洋华文小说界尚能追随中国小说界的步伐。典型如邱菽园,跟中国小说界保持相当密切的关系。继“小说界革命”前夕提出了难能可贵的小说改良主张之后,邱氏又于光绪三十三年年底发表了《新小说品》,文云:“新出小说,花样甚多,骋秘抽姸,俱倾于美的方面,足为文界异彩。”[33]对本年年初黄摩西、徐念慈提出的小说美学理论予以及时呼应。随后,邱氏又再次强调云:“欧土士人,以小说文字,为倾于美的方面,得其要矣。”[34]3尝试从西方美学角度重新认识小说,修正“小说界革命”理论的偏颇。当时能有如此识见者屈指可数,故邱菽园的上述见解就愈显可贵而独特。另有王斧军、田桐、徐圆阳、冷然等人,或是在理论或是在创作实践上,都为推动南洋华文小说的本土化发展作出了积极贡献。

所谓的文学“本土化”,也称“在地化”(localization),是指文学迁移、传播中,在某地落地生根,并从表现形式到思想内涵都呈现出有别于“文学母体”的地域个性。它是判断某个地域文学独立性和成熟程度的一个重要标志。可以说,在晚清南洋华人作家群的努力之下,南洋华文小说本土化的某些因子也在悄悄孕育、萌发,有意无意间开始确立自己的南洋身份。

(一)叙事上开始寻求自我突破

近代南洋华文小说受中国文化之影响宛然在目,但叙事上会追求一些新变。如《水里月》中男女主人公一见钟情,继而相思成病,侍女助其幽会后花园,有情人终成眷属,这些情节无疑是《西厢记》的翻版。[35]《恨姻缘》的部分情节设计也跟《李娃传》关系密切。然而,作家们虽然仿拟了传统的故事模式,但又巧妙加入了新的情节元素,使小说富于时代特色。如《水里月》的结局是“尹”毅然辞别爱妻而投身“英雄革命事业”,这就突破了传统才子佳人小说的固有俗套;而《恨姻缘》则以悲剧收场,同样突破了《李娃传》的大团圆结局,并且小说背景被置于晚清新加坡,富于南洋特色和时代气息。可以说,南洋作家在吸收中国传统文化营养时,也在努力赋予小说新的时代内涵,即使他们的尝试还略显青涩。

对叙事新技巧做大胆尝试,是南洋小说创作的又一特点。代表作如“餐英客”的《一味痴》[36]。一方面,该小说依然带有传统说书人的话语习惯,作者在叙事过程中不惜阻断小说情节的正常流走而随时插入评论,扮演一个“喋喋不休”的“全能上帝”*关于叙事视角的相关理论,见[法]热奈特《叙事话语》,中国社会科学出版社1990年版。;另一方面,作者又能主动打破这种单调的讲述方式,尝试使用第三人称的“限知视角”来深化人物刻画;此外,作者还采用了双重叙述模式和大故事镶嵌小故事的结构设计,使得小说的叙事更具层次性和丰富性。在南洋华文小说由传统向现代转型过程中,这部小说即使在思想内容上并无多少值得称道之处,但仅就叙事技巧而言已是一次难得的求新尝试。

有意思的是,上述小说皆出于立场保守的《叻报》。看来,思想的相对保守并没有太多地影响作家们对小说叙事技巧革新的追求(典型如冷然、餐英客等人的小说,若单就叙事技巧而言,颇符现代小说发展的时代潮流),这种内容与形式的非对称诉求现象,颇具特点,亦可算是南洋华文小说本土化进程中颇有意思的一种矛盾存在。

(二)方言进入小说成为特色

在语言体式上,南洋华文小说表现出相当大的包容性和灵活性:既有通篇典雅的文言文,也有通篇浅俗的白话文。此外,颇具特色的是,南洋诸报还注重刊载方语小说。众所周知,在中国近代小说发展过程中,有两大方言小说异军突起:一是吴语小说,精品较多,以《海上花列传》、《海上繁华梦》、《九尾龟》等为代表,但其流播范围较窄;二是粤语小说,数量不如吴语小说,精品也较为罕见。有意思的是,近代粤语小说却在南洋获得了新的发展。

南洋作为粤语侨民的最大聚居地,为照顾广大粤语读者,当地报刊都较为注重登载粤语文学。其中,最具代表者当为“粤讴”。粤讴是广东的一种说唱曲艺,起源于珠江一带的疍歌和咸水歌,与木鱼、龙舟、南音、板眼统称为粤调,广受粤民喜闻乐见。在《叻报》创办初期,粤讴就被引入该报,成为常见的文学样式之一。其后相继发行的诸多报刊,粤讴在文学副刊中都占有重要地位。鉴于粤语方言在南洋侨民中的强大影响以及粤讴的广受青睐,粤语小说的出现也就不足为奇了,亦可算是南洋小说的表征之一。这类粤语小说以《真国耻》和《哭出个粤讴来了》为代表,皆具浓厚的地方色彩。尤其是后者,叙述语言采用京白,人物对话夹杂粤语,将敌对派人物刻画得活灵活现,增强了讽喻力度。《粤泪》中作者还插入了一些粤谚来增强表达效果,如借用“相訾唔好看,相打唔好拳”[37]来形容日俄战争就颇为生动准确。

(三)题材上开始注重本土化

以南洋为背景,反映华人的生活、思想,开始成为当地小说家热衷的创作题材。其中以劝诫为出发点的狭邪作品占了相当部分,离不开彼时特殊的社会文化背景。英国史家指出,近代南洋移民有一大特点:“除开一个民族外(注:指日本),全都遵循着这样一个习惯,即把他们的妇女留在自己国内。”[38]121的确,直到宣统三年(1911)华人男女比例依然高达4:1。于是,性别比例的严重失调,成为晚清“卖淫业在新加坡、马来亚兴盛的主要原因”[39]231;加上远离故乡亲人的孤寂,不少人因此而走入风月场所寻求慰籍和精神寄托,嫖客、妓院、妓女形成既合作又博弈的三角关系,伦理、商业、感情等诸多因素被搅合到一起,构成了一幅光怪陆离的世相图,狭邪小说便是这类图景的直接反映。《一味痴》的故事背景在新加坡,主人公“管”对一娼伶痴迷不已,却被后者欺骗至几乎丧命,作者引用新加坡本地的一句谚语——“沙尘地,无情水”来点名题旨,讽诫世人。标为“醒迷小说”的《风流梦》旨在告诉人们“妓女之情,一如梦幻,遂劝世人不可妄贪风流”。[40]《醒梦钟》叙写一浙商到南洋后为妓女所骗,后悔不迭,以此警醒世人。[41]

当然,妓院中并非都是世故奸诈、虚伪无情之妇,也有聪慧温婉、心性善良之“侠妓”,典型如《叻报》所载《恨姻缘》中的绿衣女。这类情感纯净、善良无私的奇女子,既非虚构亦非个例,《叻报》就曾刊载《堪称侠妓》、《亦算侠妓》等新闻报道,向读者介绍过好几位侠骨柔肠的女子,她们当是《恨姻缘》中绿衣女的现实原型。在“世人结交须黄金,黄金不多交不深”的“炎凉世态”之下,小说特意突出“侠妓”们难能可贵的善良品质,寄托了作者对美好人性的赞赏和期望。[42]

此间,表现华工苦难生活的作品也开始出现。晚清中国以海外华工为题材的小说已有数部,如《苦社会》、《黄金世界》等,但表现对象多是美洲华工,而事涉南洋华工的小说甚少。因此南洋这些作品除了艺术价值之外,其历史价值和认识价值都颇值得注意。代表作是寓言体小说《医界》[43]。本来,催命鬼作为执法者,保护侨民乃职责所在,谁知反倒成了祸害侨民的凶手,其反讽意味相当深刻,读者从中也可以联想到当时海外侨民遭受的重重盘剥和辛酸生活。

其他以本土事件、风物为创作题材的作品还有不少。例如长篇小说《金锁连环》的故事背景即在新加坡,其中不少情节乃是作者本人亲历,“作以见志”,因而兼具本土性和自传性。[37]另如《发开口梦》、《梦中梦》等皆有本土背景,兼写南洋的一些世情风物,有些作品还呈现晚清南洋华侨纠结于“落地生根”还是“落叶归根”的独特心态,隐隐透出“中国情怀与南洋感情的复杂变化”。[45]2

总之,早期的南洋华文小说家主要是南来作家,接受的几乎都是来自中国的教育,中国文化对他们的影响根深蒂固。因此,他们中不少人的“本土创作”或许还说不上是一种纯粹的文学自觉,作品还无法撼动其天然的“中国特色”,从而决定了晚清之际南洋华文小说独立品格尚不完全成型。但他们或是从个人境遇出发书写自我,或是立足本土书写当地的风物、故事,就一定意义而言,他们的这些创作活动也可看作是南洋小说本土身份逐渐确立的开始,具有本土特色的某些新文学因子亦由此孕育、萌蘖,为此后南洋华文小说独立品格的生成作好了前期的导引和铺垫。

[1] [新加坡]李庆年.马来亚华人旧体诗演进史[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[2] 劝焚毁淫书板文[N].叻报,1889-07-27.

[3] 淫戏不可禁论[N].槟城新报,1896-09-07.

[4] 任公(梁启超).译印政治小说序[J].清议报,1898(1).

[5] 任公(梁启超).饮冰室自由书[J].清议报,1899(26).

[6] 梁启超.《清议报》一百册祝辞并论报馆之责任及本报之经历[J].清议报,1901(100).

[7] 中国之新民(梁启超).论学术之势力左右世界[J].新民从报,1902(1).

[8] 新小说报社.中国唯一之文学报《新小说》[J].新民从报,1902(14).

[9] 饮冰(梁启超).论小说与群治之关系[J].新小说,1902(1).

[10] [新加坡]李元瑾.东西文化的撞击与新华知识分子的三种回应——邱菽园、林文庆、宋旺相的比较研究[M].新加坡:新加坡国立大学中文系、八方文化企业,2001.

[11] 邱菽园.客云庐小说话[M]//阿英.晚清文学丛钞:小说戏曲研究卷.北京:中华书局,1960.

[12] 斧军(王斧军).斧军说部经已出版[N].中兴日报, 1908-03-23.

[13] 玄理(何虞颂).清廷又欲禁报耶[N].中兴日报,1907-08-23.

[14] 犹太韦力庵.亡国泪[N].恨海(田桐),译.中兴日报, 1908-08-08.

[15] 天涯游客(徐圆阳).禁军人阅小说之无理[N].槟城新报,1909-05-18.

[16] 星洲晨报社.告白[N].星洲晨报,1910-03-01.

[17] 中兴日报社.井里汶图强阅书报社发轫辞[N].中兴日报,1909-05-20.

[18] 中兴日报社.本报特别改良广告[N].中兴日报,1909-05-25.

[19] 汉民(胡汉民).中兴日报发刊词[N].中兴日报,1907-08-20.

[20] 大懵[N].中兴日报,1908-10-14.

[21] 侠民.哭出个粤讴来了[N].中兴日报,1908-11-19.

[22] 劝.照方服食[N].南洋总汇新报,1908-07-10.

[23] 毕来稿.大话报[N].南洋总汇新报,1908-07-18.

[24] 劝.纪侦探申与堡事[N].南洋总汇新报,1908-07-27.

[25] 劝.美少年[N].南洋总汇新报,1908-09-08.

[26] 兆吉.看看附张出世[N].叻报,1908-02-05.

[27] 发报存档[N].叻报,1909-05-30.

[28] 再生妄谈[N].叻报,1908-04-24.

[29] 冷然.恨姻缘[N].叻报,1911-08-23.

[30] 铎.七百五十金买得一场春梦[N].叻报,1911-10-20.

[31] 涯(徐圆阳).蛇报冤[N].槟城新报,1911-03-02.

[32] 槟城新报馆.阅报声明告白[N].槟城新报,1895-08-12.

[33] 邱炜萲.新小说品·凡例九则之一[J].新小说丛,1907(12).

[34] [法]嘉破虏.李觉出身传·自序[M].陆善祥,译.邱菽园评注改订.上海:商务印书馆,1911.

[35] 冷然.水里月[N].叻报,1911-07-05.

[36] 餐英客.一味痴[N].叻报,1910-03-26.

[37] 冷然.粤泪[N].叻报,1911-08-29.

[38] [英]F.皮尔逊.新加坡通俗史[M].福州:福建人民出版社,1974.

[39] [澳]颜清湟.新马华人社会史[M].粟明鲜,等译.北京:中国华侨出版社,1991.

[40] 初.风流梦[N].星洲晨报,1909-08-23.

[41] 阿鹤来稿.醒梦钟[N].星洲晨报,1910-09-17.

[42] 狂仲.堪称侠妓[N].叻报,1908-01-06.

[43] 冷然.医界[N].叻报,1911-08-16.

[44] 天汉世民(何虞颂).金锁连环[N].中兴日报,1907-09-16.

[45] [新加坡]杨松年.战前新马文学本地意识的形成与发展[M].新加坡:新加坡国立大学中文系、八方文化企业公司,2001.

[责任编辑 阳欣]

Spread and Localization Process of Southeast Asia Chinese Novels in the Late Qing Dynasty

XIE Ren-min

(Guangxi Arts University, Nanning 530022, China))

In the late Qing Dynasty, Chinese novel began to spread in the Southeast Asia Chinese group. Under the influence of China’s “Novel Revolution”, the style of the increasingly prosperous Chinese novel changed from the old to a new one. The evolution process of Chinese novel, which experienced quite a lot of twists and turns, is quite unique. First of all, in updating novel concept, practice had lagged behind theory, until Chinese cultural elite joined in. Secondly, polemic between revolutionaries and royalists in Southeast Asia promoted inadvertently the prosperity of Chinese novel in the Southeast Asia. Writers of Chinese novel in the Southeast Asia compete and co-prosper with writers at home. Thirdly, the most splendid art highlight of Southeast Asia Chinese novel is the appearance of localized characters, which marked the beginning of its independent character formation, as well as the foundation of establishing writers’ identity and consciousness.

Southeast Asia novel; spread; evolution; localization

10.16088/j.issn.1001-6597.2016.05.005

2016-03-15

广西高等学校优秀中青年骨干教师培养工程;全国优秀博士学位论文作者专项基金“清末民初海外华文文学研究”(201309)

谢仁敏(1978-),男,广西桂林人,广西艺术学院教授,文学博士,主要从事文化产业、海外华文文学研究。

I206.5

A

1001-6597(2016)05-0028-08