在民族与国家之间

——边境民族地区教师的文化认同与教育变革关系之研究

王 彦, 唐荣德

(广西师范大学教育学部,广西桂林541004)

在民族与国家之间

——边境民族地区教师的文化认同与教育变革关系之研究

王 彦, 唐荣德

(广西师范大学教育学部,广西桂林541004)

在文化认同方面,边境学校因其特殊的地理和文化属性,导致边境民族地区教师在民族与国家间的文化认同方面存在差异;民族文化在学校教育变革过程中的作用方式受到学校领导和教师对民族文化认同状况的制约。教师年龄不同,其文化认同的内涵表现也不同。从教师在教育系统中的位置来看,教育变革与社会变革紧密联系,教师作为教育的实施主体,始终处在教育变革的中心地位。教师在文化认同方面存在差异,会影响其在教育变革格局中的不同位置,不同的生存环境,教师也会出现不同的行为选择,采取不同的生存策略。

民族; 国家 ;边境学校 ;文化认同; 教育变革

文化是一个民族与其他民族身份区隔的基本特质,也是一套内涵丰富的身份标识系统。边境民族地区,常常是一个多民族居住的区域,存在不同文化的认同问题。在教育变革的过程中,边境民族地区教师,作为教育的实施者,其自身的文化认同,对于教育是否能够很好地肩负起文化传承和国民意识培养的责任,尤为关键。因此,从民族与国家之间的视角,探讨边境民族地区教师的文化认同与教育变革的关系,既是教育理论研究的重要内容,也是教育实践变革的急需。

一、边境民族地区教师的文化认同与教育变革关系研究的意义、方法

(一)边境民族地区教师存在着民族文化认同与国家认同的双重认同现实

“民族”与“国家”是边境民族地区人们不能回避的问题,必须要有清醒的认识。在汉语中,当“民族”这个词汇应用于国内时,所针对的对象大致可分为两大类。第一类为55个“少数民族”,以及与“少数民族”相关的“民族团结、民族政治、民族自治、民族文化、民族教育”等,第二类以中国各族群的整体或共同体为对象,如“中华民族”、“中国人的民族文化”、“华夏子孙的民族认同”、“中国人的民族传统”等。西方文献中,“民族”(nation)通常表示政治实体,“族群”则更强调带有其他非政治性差异(如语言、宗教和文化习俗等)的群体。目前国内学者为了避免在世界文化交流上引起歧义和误解,把nation 和nationalism译成民族和民族主义,与“中华民族”(Chinese nation)和“中国人的民族主义”(Chinese nationalism)相对应,而把原来称作56个“民族”的群体改称为“族群”,与英文的ethnic group相对应。本文中,为了表述的方便,统一指称为“民族”, 既包括以地域、语言和风俗习惯等为区别的少数民族,即族群,同时也包括内涵丰富、具有国家身份认同意识的中华民族。

国家是政治学及国际法学的名词,在一般的意义范畴,我们更多的时候是将其与政治联系。作为一个政治概念,其地域可以覆盖多个民族或者部落,也就是说一个国家可以有多个民族组成;国家关乎政治认同,强调其疆土、人民、国语、共同之文物制度(文化遗产)的一体性。

民族作为“人文精神”和“文化团体”而存在,国家作为“政治团体”而存在;但是民族与国家相结合会称之为民族国家,民族国家有单民族国家与多民族国家之分。早在20世纪30年代,吴文藻先生就对民族与国家的关系有过精辟的论述:“民族乃一种文化精神,不含政治意味,国家乃一种政治组织,备有文化基础。民族者,里也,国家者,表也。民族精神,实赖国家组织以保存而发扬之。民族跨越文化,作政治上之表示,则进为国家;国家脱离政治,失政治上之地位,则退为民族。”[1]19东西方人的认同在民族与国家之间存在差异,“在西方,依据现代民族—国家模式创建起来的政治制度,‘公民权’(citizenship)的意识也发展得相对早一些,国家与民族之间关系的协调也比较完整地纳入到政府—公民互动关系中处理了;而在中国,由于双重的文化认同观念的存在,我们的认同,却一直交织着公民意识和独特的民族识别认同的矛盾统一”*王铭铭:《民族与国家——从吴文藻的早期论述出发》(1999年5月于昆明召开的第四届社会文化人类学高级研讨班讲演稿),http://www.aisixiang.com/data/17100.html,浏览日期为2010年12月23日。。

中华文化是中华民族身份认同的基本依据,“崇尚统一”是这个文化价值体系中最显著的特征之一。中华民族是一个多民族文化凝聚在一起的民族,中华文化是一种多元民族文化的结合体。在一定民族地域内形成和发展起来的具有同一性的文化传统,塑造了该民族成员的共同的个性,并表现出了共同的心理倾向和精神结构,内隐为共同的、一定的民族心理,外显为共同的、一定的行为模式。“和而不同”是该民族与华夏各民族共同生存的文化心理基础。

在广西这样的边境民族地区,是一个多民族居住的区域。不同的民族,由于其生活环境与历史发展路线的不完全相同,各自形成了自己的文化特色。同时,在整个中华民族的大背景下,各民族在文化与生活中又趋于和谐,形成一个整体。因此,在国家认同的背景下,边境民族地区的人们还存在民族文化认同的问题。国内外的学者基本上对文化认同达成了共识。一般认为,文化认同(cultural identity)是指个体对于所属文化以及文化群体形成归属感(sense of belonging)及内心的承诺(commitment),从而获得保持与创新自身文化属性的社会心理过程。西方学者认为,文化认同的心理机制包括文化比较(cultural comparison)、文化类属(cultural categorization)、文化区辨(cultural distinctiveness) 和文化定位(cultural definition) 四个基本过程[2]407-420, 在个人层面上它影响个人的社会身份认同(social identity) 和自我认同(self identity), 引导人们热爱和忠实于文化从而保存和光大文化,最终将其纳入个人的价值观这一深层心理结构中。因此文化认同是一种社会整合的巨大社会心理资源。在社会层面上文化认同以文化为凝聚力整合和标识多元文化中的人类群体成为群体构成的一种类型——文化群体。

在教育变革的过程,教师的民族文化认同与国家认同的关系状况,便成为教育变革能否有效深入的重要影响因素。教育变革也就是教育变迁,是指教育在某一情景中最初状态与今后状态之间的差异。教育变革的发生以及变革的强度,受制约于教育内部的教育主体变革和教育外部的社会变革,我国学者吴康宁教授认为,无论社会变迁的成因中是否会有教育的作用,社会变迁或迟或早、或多或少都会对教育产生影响,且最终将导致教育变迁。具体社会变迁与教育变迁之间的关系表现在“社会渐变与教育微调、社会剧变与教育重构、社会混变与教育失范”[3]155。边境民族地区教师,对民族认同与国家认同的双重认同关系的有效处理,本质上解决了教育变革中的文化基础问题。

(二)边境民族地区教师的文化认同与教育变革关系研究的意义

正如一些学者所言:“任何文化都可视为一种表达与叙述,而任何文化的表达与叙述都不能缺少两种根本的引力:族群与地域;如果没有这两种引力,文化就成了断线风筝”[4]。边境作为联系两国的窗口,在邻国人的眼中其实代表国家。边境地区在地理上与邻国紧密相连,从地域的区隔来看,这些地区与邻国仅是一山或是一水之分,或是在毗邻的土地上人为地树立起几个界桩。地域上的近在咫尺使得边境两国边民在语言、风俗习惯等方面有很大的相似性,甚至有相同的血缘。随着我国与邻国外交关系的确立及边境地区的开放,边境地区两国人民之间的交往更加自由和频繁,跨国婚姻的比例也在增加,这为两国经济发展提供了更多机遇的同时,也会使得边境地区的国民身份认同意识遭遇冲击,某种程度上会让一些分裂思想有更多的机会侵入。教育在边民素质提升的过程中,负有重要的政治职能和文化职能。本研究正是基于这样的考虑,以多民族聚居的广西壮族自治区和云南为例,以民族地区教师的文化认同为切入口,在教育文化学、文化社会学和文化人类学的视野之下,探寻民族地区的教师文化认同与该地区的教育变革之间的内在关联。

在现有的研究中,关于民族认同、教师文化认同方面尽管已经做了大量的研究,但是,民族认同方面的研究大都是从某个民族的历史变迁、民族传统习俗、语言对民族认同的作用以及民族认同与国家认同之间的关系所做出的,在教育领域内谈及民族认同的研究相对较少,鲜有的一些研究也只是针对学生的民族认同意识方面所做出的研究。关于教师的文化认同,更多的是把视角投向教师的职业文化认同,忽视教师对本身所属的某一族群的文化认同方面的研究。关于少数民族地区教师方面的研究,只是单纯地把教师看作是一个“作为教师的人”,强调其固有的教师专业发展方面的属性,而忽视教师在民族文化传承方面承担的重要职责,对于教师与教育变革关系方面的研究,更多的是从教师作为教育变革的动力和主体,研究教师在教育变革中的地位和作用,对于民族地区的教师与民族地区教育变革的特殊性关注较少。

因此,基于民族地区教师在民族教育发展过程中的特殊地位和作用的视角,探讨民族地区教师的文化认同与教育为肩负民族文化传承和国民意识培养使命而进行变革之间的作用和关系,具有重要的意义。

第一,从微观层面探明教育变革的意义和真相,在行动中探讨民族文化与教育变革的相互关联和互动,强化教师在教育变革过程中的主体地位,确立教师在教育变革中的专业自主权,进而推动民族地区的教育变革由粗放式向集约式发展,由宏观的教育制度和教育结构的变革向微观的教育文化发展;

第二,提升边境学校的教师参与民族文化与教育双向变革的素质,促进民族地区的教师成为一名社区型的开放教师,促使其在民族文化传承和国民意识教育方面发挥积极作用;

第三,强化边境学校教师的文化认同意识,进而促进边境民族地区的教育在文化传承、发展及民族团结过程中更好地发挥其独特的功能,加强民族地区的族别认同的国家公民意识的培养,维护和促进社会的安定团结;

第四,积极发展边境民族教育,提升边境地区民众的文化认同和国家认同意识,将边境学校真正办成国门学校,确保边境的稳定及国家的统一。

(三)边境民族地区教师的文化认同与教育变革关系研究的方法

基于广西的地理与文化环境和研究的便利性,本文以广西边境学校和云南边境学校为主要研究样本。选择学校的依据是与邻国接壤的边境县举办的各级学校,尽量选择靠近国境线的乡镇办中小学,以及包含境外学生就读的县城学校。

广西边境学校,我们选择处于桂南地区,与邻国接壤的凭祥、靖西、那坡三个内陆县的边境学校为样本,并且将这些边境学校与桂北、桂中三个地区基础教育领域内的民族学校*所谓“民族学校”,有两个要件:一是在民族聚居地举办的学校。按照国家政策规定,每个少数民族自治县至少应设立一所民族学校。广西壮族自治区教育厅根据各地少数民族人口的多少以及可能辐射范围的大小确定各地民族学校的选址。二是在民族聚居地举办且挂有“民族学校”牌匾的学校。和普通学校进行比较揭示边境学校的特征。

云南边境学校,我们选择了瑞丽、陇川、腾冲和勐腊四个边境县进行为期10天的实地调研。我们实地走访了一系列边境地区的学校,其中小学9所,初中2所,职高1所。

在具体的研究活动中,以人种志的方法为主,研究者自身作为研究工具,进入研究现场,通过田野调查,通过“参与性观察”和“深度访谈”收集资料,经过整理归纳,形成一定的理论见解或做出相应的解释;同时,通过参与式实践,辅助以文献检索和问卷调查法,展开对边境民族地区教师的文化认同与当地教育变革关系的研究,并促进当地民族文化与教育变革的双向互动。

二、边境民族地区的教师的文化认同状况

(一)边境学校特殊的地理和文化属性导致教师文化认同的具体内容存在明显的差异

1.广西边境地区教师的民族认同等同于国家认同

广西边境地区国家意识比较强烈。当说到民族的时候,学校教师想到的是中华民族,在这个意义上,中华民族所指称的就是国家。这一点与我们在内地的普通学校的调研结果相类似,但在边境地区国家认同感更加强烈。

以广西凭祥为例,与越南紧密相连的凭祥友谊镇上,家家户户屋顶上挂有国旗。一座处于边境线的游泳池,亦取名为“爱国固边游泳池”。竖立在中越边境线上的告示牌,正反两面亦分别用汉语和越南语书写,警示两国边民严禁越界。这些硬件设施原本不具有社会意味和国家色彩,但因其地处边境民族地区,其功能和效用不仅在于提供便利条件和指示,也与也国家认同联系在一起,表现出强烈的国家意识。

在我们对大新县硕龙镇隘江完小做个案研究时,我们发现这所小学的硬件设施条件得到了大力的改善,但其校园环境的非常注重将育人功能与国门形象功能进行良好的整合,比如文化墙的周围清晰地写有“固国强边,兴边富民”的标语,爱国主义教育和中越联谊活动受到极大的重视,学生往往会在与周边国家的比较过程中形成强烈的国家认同感。

2.云南部分边境地区教师的民族认同优先于国家认同

“‘文化认同’与族群、民族的关联性是文化人类学和民族学共同关切的重要命题 ,这里面存在着文化认同、文化传承与民族生存、民族发展之间必然、内在的紧密关联性。无论是认同,还是传承,它的对象都是‘民族文化’,其指向是民族文化整体,而非单一的文化元素或零散的文化符号。”[5]云南边境部分地区,因历史文化及地缘关系的因素,边民的日常交流活动非常频繁,教育交往也愈加常态化,两国边境民族地区的学校教师和学生同属于一个民族,有着共同的风俗习惯和民族文化,所以,当地学校的教师在文化认同方面首先认同的是同一个少数民族的文化,在涉及一些比较敏感的政治问题时才会涌现出国家意识。而且两地频繁的教育交流活动使得边民在文化认同方面从儿童开始便与日常生活紧密相连。

这种频繁的教育交流与地理位置的便利关系息息相关,如关累港口小学与缅甸只有一河之隔(澜沧江),缅甸籍学生来就读比较方便。勐腊县城与老挝临近,老挝学生来此就读比较方便。德宏州的边境线以江河为界,瑞丽与缅甸是以瑞丽江为界,瑞丽江又名“南卯”,意为“白雾笼罩的河”。陇川县与缅甸交界处没有围栏,只是一条小河,在河的两岸架起了一座竹桥,缅甸籍的学生散学后背着书包从桥上走过,边民从边境的小道上钻进钻出。界碑对他们来说只是普通的一块石头,因此在这偏远的地区就出现了“阡陌交通,鸡犬相闻”的场景,用陇川县拉影小学罗副校长的话说就是:“母鸡随时出国下蛋”。

这种频繁的“无国界”教育交流活动还与云南边境民族的生活史密切相关:瑞丽以傣族为主,陇川以景颇族为主,傣族是从百越族分化出来,瑞丽地区的傣族和缅甸的傣族是同宗同源的,景颇族与缅甸的克钦邦又属同一族系,因此历史的血缘无法分离,而且缅甸人与中国人通婚也很正常,许多中国人到缅甸“娶媳妇”,所以在瑞丽地区出现了“一寨两国”的现象,在寨子里甚至出现一口水井两个国家的人民同时使用。在民族意识与国家意识上,两国的人民更加注重的是民族意识,在他们的眼里,他们不是缅甸人与中国人,他们都是傣族人,或者都是景颇族人。在很多缅甸人看来,来中国读书本身就是把孩子放在的自己的民族环境中成长,并不存在陌生感。

3.边境地区老年教师的民族认同优先于国家认同,青年教师则反之

“老年文化”的根系在家族文化中,以家庭和宗族为单位,构建起一整套礼仪道德,在代际传承过程中,慢慢渗进每个人的血液中。“青年文化”则是在今天的多元文化冲突的背景中形成的,他们对于宗族文化的认同逐渐减弱,更易受社会中强势文化的影响。

对于边境地区的一些老年教师来讲,他们世代生活在边境地区,在文化认同方面最先认同的是自己所属民族的文化习惯。在他们的眼中,“民族”与“国家”相比,少了一些政治色彩,却显得更富有自然的特征。民族经由聚居性的群落、血亲家族关系、同宗同祖同种、相同的语言、共享的风俗习惯等表现出来的特征,更能召唤起一个国家民众的深刻的群体情感主同。这种情感认同某种程度上化解了“国家”的政治色彩,使国家的人为性被合法化、被自然化。因此,民族认同与国家认同在现实世界中并非可以随意置换。这与我们在内地的一些民族学校的调研相类似,当讲到学校教育在传承民族文化过程中的重要职责和独特地位时,民族学校的教师首先想到的是各少数民族文化的多样性及其生长的独特性和传承的必要性。

(二)民族文化在学校教育变革过程中的作用方式受学校领导和教师的民族文化认同状况的影响

对于我国这样的一个多民族国家来说,民族地区教师的文化认同,既包括对本民族的文化的认同,也包括对中华民族文化的认同,即既包括具有地域性和独特性的狭义的族群文化的认同,也包括国家认同。因此,民族地区的文化传承及创新,既包括对聚居于某一地域的少数民族文化的传承,也包括对内涵极为丰富的国家文化的传承。在我们的研究中发现,因为教师对民族文化认同的内容和程度有着这两种类型的差异,导致民族文化在学校教育变革过程中的作用方式亦产生了明显的差异。

1.国家认同优先时,更关注中华民族传统文化在学校教育变革中的渗透

无论是边境民族地区的学校,还是内地的普通学校,都非常重视学校教育在传承和发展中华民族传统文化方面的重要作用。最为典型的例证就是“经典诵读”的课程文化现象穿越了内地到边境,通过诵读中华民族传统的经典作品,引导和启发学生去关注、领悟和内化中华民族的传统文化价值精髓,在教育变革的扬弃过程中弘扬中华民族优秀的传统文化,加强优秀文化熏陶,提高学生的文化素养和道德素质,进而促进学生的健康、和谐和可持续发展。

这在内地的部分学校表现更甚,如广西象州县的马坪镇中心小学,该校的教师将学校教育与社区教育统合在一起,通过聘请社区当中德高望重、喜好读词歌赋的长者作为学校的编外教师,在学校大力推广“诗教”的风尚,即以诗歌的形式将学校的道德教育以道德叙事的方式加以推广应用。事实上马坪镇中心小学的教师之所以能够广泛认同这种教育变革的方式和路径,这是因为该地区的“诗教”现象已经融入该地居民的日常生活,在“讲故事”与“听故事”的过程中,诗与宗教,诗与日常生活,诗与学校教育很好结合,人们对诗歌所承载的价值观念获得了普遍的理解,接受了基本的道德知识,乃至会做出道德判断,完成道德塑模。

2.文化认同优先时,更关注特定民族传统文化在学校教育变革中的渗透

各民族文化是中华民族传统文化中的重要组织部分,当边境民族地区的教师在面对文化碰撞与交流、渗透与融合使各民族文化开始出现断层的现实时,其文化认同更加趋向于遵从当地民族的传统习俗和文化表征,自觉地承担起学校教育在民族文化保存和传承的过程中应具有的责任,因此,学校教师便会在教育变革的过程中将各少数民族的传统文化与学校范围内的制度化体系实行改革和重组,使得民族文化可以引入到正规而统一的学校教育体系之内,形成具有民族特色的课程文化。

以云南为例,云南的很多学校以大课间活动的形式进行民族文化教育,德宏州中小学统一要求:每人至少要学习一首民族歌,跳一支民族舞。在以傣族、景颇族为主的瑞丽第三民族中学就利用了40分钟的大课间活动将傣族的孔雀舞、景颇族的万人舞纳入学校教育中。又譬如以景颇族为主的陇川县拉影小学就充分地利用了40分钟的大课间活动将民族文化列入学校的生活当中。在把民族文化引入大课间活动的同时,瑞丽和陇川的学校还把民族文化纳入到运动会的内容中,据第三民族中学的校长和教师介绍,每年运动会中有一半以上的节目是属于当地的民族活动,比如孔雀舞、丢包(类似于壮族的抛绣球)等。把少数民族的文化引入学校教育还包括把少数民族文化的课程引入课堂,第三民族中学开设了“地方语言与文化”课程,将少数民族的一些传统文化引入课堂中。陇川县教育局参与了乡土教材的编订,在此项目中,陇川县拉影小学负责傣族食品的材料收集和编订,教师带领学生收集各种有关傣族食物(比如撒达鲁)的素材,有意识地培养学生民族文化进入课堂的意识。滇摊水城完小使用了云南省教育厅制定的教材《可爱的保山》,让学生更进一步了解当地的情况。*来自课题组成员柳谦、梁丽玲、梁顺意、葛孝亿、张亚兵、王昊宁、吴衍等的调研报告。

(三)教师年龄制约教师文化认同的内涵

从教师的年龄分布来看,不同年龄段的教师在文化认同方面存在差异。边境民族地区的年轻老师主要趋向于对中华民族整体文化的认同,而年长老师主要表现于对少数民族文化的认同。这与非边境地区的教师大致趋同。

学校变革的行动策略也因教师的文化认同程度不同,显示出不同程度的差异,主要有国家课程的文化整合策略,比如在教材的编订中渗透民族文化的元素;微观领域的课程改造策略,主要是在教师的课程实施过程中根据具体的情况动态地加入民族文化的元素;校本课程的开发策略,如在大课间体系活动的组织实施时以民族文化作为主旋律,还有在大型的民族节日时举行全校范围内的庆典活动等。

三、边境学校教师的文化认同对学校教育变革的影响

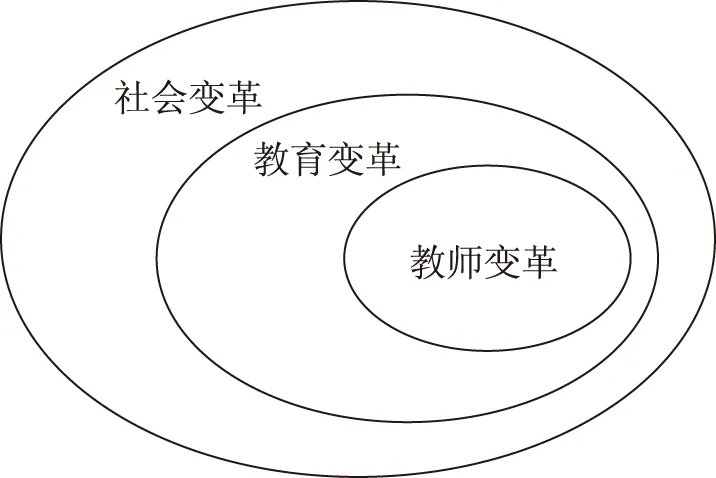

(一)教师在教育变革中的位置

从教师在教育系统中的位置来看,教育变革与社会变革紧密联系,教师作为教育的实施主体,始终处在教育变革的中心地位。如图1所示:

图1 社会变革、教育变革与教师变革关系

在这个结构体系当中,沿着“社会变革——教育变革——教师变革”这样一条线路,社会变革对教师变革会产生冲击,因此,教师此时此刻是教育变革的受动对象,在这种境遇之下,教师是被动地接受着教育变革的冲击。

如果沿着“教师变革——教育变革——社会变革”这样一条线路,教师的变革则会对教育变革产生影响和作用,进而影响社会的变革。在这种境遇之下,教师是一个主动出击者的角色。

就我们的议题来考虑,不论是哪一种路线,教师的文化认同与教育变革中民族文化的传承以及在族群认同中的地位和作用都息息相关。不论在哪种境遇之下,教师在教育变革过程中都处在一个核心地位,所不同的是在于教师的主动和受动的状态,这种状态与教师自身的文化认同程度相结合,又会导致教师在教育变革的大背景下做出不同的选择,使得群体在教育变革面前加以分化,形成不同的类型。

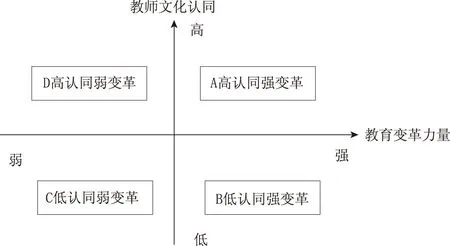

(二)教师在文化认同与教育变革关系中的位置

在教育变革的进程中,从最初的业余生活、课间活动到兴趣小组,再到在课程设置中的正规化,民族文化的因素在教育内容和教育过程中所占的份额逐渐趋于加大,这种教育变革对于校内的每一个老师都形成了一种冲击。但是,因为教师在文化认同方面存在有差异,这两种力量相互作用,就会影响教师在这一格局中的不同位置。

以文化认同程度的高低及教育变革力量的强弱进行相互组织,会形成不同的位置。如图2所示:

图2 教师在文化认同与教育变革关系中的位置

(三)教师在教育变革面前可能的行为选择

教师在教育变革的进程中,所处的位置不同,导致他们在应对教育变革的时候,会表现出不同的态度,做出不同的行为选择。

1)不闻不问型。这类教师的文化认同程度较低,当学校教育变革力量较弱时,他们会固守自己的一套教学理念和模式。对于学校所进行的以民族文化为基因的教育变革漠不关心,井水不犯河水。

2)隔岸观火型。这类教师的文化认同程度也较低,当学校教育变革的力量逐渐加强时,他们对于学校的教育变革给予了起码的关注,但是明哲保身,只是远远观望,不会主动涉入。

3)全盘否定型。这类教师文化认同程度较低,学校教育变革力量较强,他们不会置身事外,而是以其固有的模式凭借自己的话语权对教育变革产生强烈的抵抗。

4)照单全收型。这类教师文化认同程度较高,学校教育变革力量较强,但是他们在强势面前丧失了自己应有的话语权,对教育变革所涉及的一切不假思索,照单全收

5)主动应对型。这类教师文化认同程度较高,同时享有并尊重自己作为一名专业人员所拥有的专业自主仅,主动思考,积极应对。

从总体上来分析,第一类和第二类教师缺乏主体意识,不曾拥有专业自主权;第三类和第四类教师则是对自己专业自主权的挥霍浪费,只有第五类教师才会在教育变革面前,发挥自己的主体作用,积极应对学校教育在变革过程中的方向选择,更好地承担起文化传承的责任。

四、本研究的初步结论

(一)在现代文明的刺激和影响之下,教育在民族与国家的文化认同过程中对于民族与国家之间的关系处理结果是少数民族文化与汉文化作用的结果,是各民族文化与中华民族文化作用的结果,同时也是东西文化博弈的结果。

(二)教育体制的统一化赋予学校教育的普适性,教育资源的无差别化加剧了学校教育的一体化,边境民族地区的学校教育在国家认同方面产生重要的作用,但其民族性、地域性逐渐削弱。在我们的研究过程中发现,大量的边境学校是按照国家的统一课程标准实施教育,无论是学校课本教材、学校教育活动、学校大型文艺表演,还是教师课堂内容设计、课堂活动组织、课堂教学教具均无民族地区的民族文化元素的影子。各民族的优秀文化特色在教育过程中被过滤、被忽略、被遮蔽。在现代文明的包围之下,民族地区的年轻人生存环境发生了变更,基本是受中华民族整体政治思想、文化教育的影响,对于本民族文化的认同意识淡薄,认同感不强,可以说少数民族文化在年轻一代中出现了较强程度的“断层”现象。

(三)在教育过程中教师的文化认同对于教育变革中民族文化的传承起关键性的作用。教师的专业自主权的确立扩大了教师在教育变革过程中的地位和作用;今天的教育变革的背景为教师专业自主权的确立提供了保障,特别是课程决策权力的下放为边境民族地区的教师参与教育变革提供了可能,也带来了民族地区教师专业发展的契机;边境民族地区的基础教育在促进文化传承、国民意识培养、族群认同和民族团结方面更应该具有社会责任感和使命感;边境民族地区的教师的文化认同意识对教育变革会产生重要的影响;反之,边境民族地区的教育变革对教师的文化认同也会产生重要的影响,但两者未必是绝对同步的,甚至在教育变革的微观层面,两者的方向也未必会时常保持一致;加强对边境民族地区教师的文化认同的研究,可以更好地促进民族地区的教育变革,充分发挥教育的正功能,进而推动边境民族地区国民意识的培养,促进民族认同和国家认同。

[1] 吴文藻.人类学社会学研究文集[M].北京:民族出版社,1990.

[2] 杨宜音.文化认同的独立性和动力性——以马来西亚华人文化认同的演进与创新为例[C]//张存武,汤熙勇.海外华族研究论集:第三卷.台北:台北华侨协会总会,2002.

[3] 吴康宁.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,1998.

[4] 彭兆荣.族性的认同与音乐的发生[J].中国音乐学,1999(3).

[5] 刘远杰,孙杰远. 我国民族教育视阈中的文化认同及其“文化”释义[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2016(2).

[责任编辑 苏良亿]

Between Nation and State: Study on Relationship between Educational Reform and Cultural Identity of Teachers in Multi-minority Border Area

WANG Yan, TANG Rong-de

(Faculty of Education, Guangxi Normal University, Guilin 541004, China)

Because of their special geographical and cultural attributes, teachers in multi-minority border area have different ethnic and national cultural identification, which restricts the way ethnic culture functions in the process of school educational reform. Teachers’ cultural identities vary from their age. As principal executors of educator, teachers are the core of educational reform which connects closely with social reform. Differences in cultural identity will affect teachers’ choice, behavior and survival strategies in the educational reform.

nation; state; border school; cultural identity; educational reform

10.16088/j.issn.1001-6597.2016.05.006

2016-02-19

教育部人文社科青年项目:贫困地区乡村教师专业成长平台建设的行动研究——以广西为例(12YJC880109)

王彦(1976-),女,山西五台人,广西师范大学教授,教育学博士,南京师范大学教育社会学中心兼职研究员,广西高校优秀中青年骨干教师培养工程培养对象,研究方向:教育社会学,教师教育;唐荣德(1967-),男,广西兴安人,广西师范大学教授,教育学博士,研究方向:教育哲学。

G755

A

1001-6597(2016)05-0036-07