下旋球的分类及搓接下网原因分析

唐东阳,许志娟,徐金陆

下旋球的分类及搓接下网原因分析

唐东阳1,许志娟1,徐金陆2

为了加深对下旋球的认识,减少搓接下旋球的失误率,提高教学和训练效果,通过文献资料法、录像观察法、专家咨询法,对搓接时容易下网的下旋球进行分类,归纳其不同的特点,并通过物理分析法对搓接下网的运动学和力学原因进行了分析,对搓接不同类型的下旋球在击球时间、挥拍方向、技术动作的选取上进行区分。

乒乓球;下旋球;分类;搓接;下网;原因

下旋球是乒乓球运动中最基本的技术之一,也是比赛中运动员在发球和接发球阶段运用频率最高的技术。随着乒乓球运动的发展,对付下旋球的技术变得越来越丰富,既有比较保险的搓、晃、劈、提拉,也有挑、拧和冲等进攻性技术[1]。尽管用进攻性技术对付下旋球时威胁比较大,但失误的频率相对也更高,从稳健性来看,用搓球(包括慢搓、快搓、摆短、劈长)对付下旋来球依然是一种比较稳妥的办法[2]。为了加深对下旋球威胁性的认识,提高搓球的稳健性和威胁性,本文采用录像观察法、专家访谈法以及物理分析法,对下旋球进行了分类,并从物理学的角度对造成搓接下旋球下网的原因进行分析。

1 下旋球的分类及各自特点

通过对马林、王浩、张继科、波尔等优秀运动员比赛中发球、搓球动作及效果的仔细观察以及和部分现役乒乓球运动员交流,认为以下三种类型的下旋球对初学者威胁较大。第一种:对方来球旋转特别强烈,俗称加转下旋球(以下简称加转下旋球);第二种:对方来球带有下旋,虽然旋转不是特别强烈,但速度很快,俗称急下旋球(以下简称急下旋球);第三种:对方来球旋转并不是很强烈,但来球速度慢、弧线特别低(以下简称慢下旋球)。这三种类型的下旋球具有不同的特点,可以通过不同的技术动作制造出来。(见表1)

表1 三种不同类型下旋球的特点Table 1 Characteristics of the three different types of backspin

2 搓接下旋球过网和下网的轨迹分类

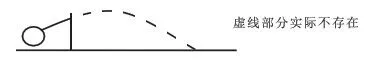

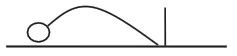

搓接过去的球如果不考虑旋转而引起弧线的变化时,其轨迹应为一斜上抛曲线,实际上由于搓接后的球带有下旋,由于受到马格努斯力的作用因而引起弧线变化[3],其轨迹应有所上扬。如图1所示:

2.1 搓接下旋球过网的轨迹分类 要想回球顺利过网,球在到达球网水平位置时,其高度应该大于球网高加上球的半径20毫米之和,目前球网高为15.25厘米,球的半径20毫米[4],也就是说球的高度必须大于15.45厘米,即0.1545米。球顺利过网,可以有三种情况,第一种,球到达球网上面时,球还处在上升期,但其高度已经大于0.1545米,如图2所示;第二种,球到达球网上面时,球正处于弧线的最高点,但其高度已经大于0.1545米,如图3所示;第三种,球到达球网上面时,球已经处于下降期,但其高度还是大于0.1545米,如图4所示。

图1 搓接回球飞行轨迹图Graph 1 Trajectory of the ball when returned by chopping

图2 搓接过网第一种情况轨迹Graph 2 Trajectory of the ball when passing over the net by chopping in case 1

图3 搓接过网第二种情况轨迹Graph 3 Trajectory of the ball when passing over the net by chopping in case 2

图4 搓接过网第三种情况轨迹Graph 4 Trajectory of the ball when passing over the net by chopping in case 3

2.2 搓接下旋球下网的轨迹分类 搓接下网的轨迹也可以归纳为四种:第一种,轨迹的最高点大于15.45厘米,但球到达球网位置时,球还处在上升期,但高度小于15.45厘米,如图5所示;第二种,轨迹的最高点大于15.45厘米,但球到达球网位置时,球已经处于下降期,但高度小于15.45厘米,如图6所示;第三种,球到达球网位置时,球正处于最高点,但高度小于15.45厘米,如图7所示;第四种,不管轨迹的最高点是否高于15.45厘米,但球的打出距离小于击球点到球网的水平距离,如图8所示。

图5 搓接下网第一种情况轨迹Graph 5 Trajectory of the ball when failing to pass over the net by chopping in case 1

图6 搓接下网第二种情况轨迹Graph 6 Trajectory of the ball when failing to pass over the net by chopping in case 2

图7 搓接下网第三种情况轨迹Graph 7 Trajectory of the ball when failing to pass over the net by chopping in case 3

图8 搓接下网第四种情况轨迹Graph 8 Trajectory of the ball when failing to pass over the net by chopping in case 4

3 搓接下旋球下网原因的运动学分析

第一种,球的初速度在水平方向的分量过大,本来球的轨迹的最高点是高于15.45厘米的,但由于水平方向的速度过快,球来不及达到最高点在水平方向就已经到达球网位置,因而下网了。

第二种,主要是球的初速度在水平方向的分量过小,球在竖直方向上已经到达最高点时在水平方向却还没有到达球网位置,等球在水平方向到达球网位置时,球在竖直方向上已经低于15.45厘米了。

第三种,主要是球的初速度在垂直方向的分量过小,使得轨迹的最高点都不能大于15.45厘米。

第四种,球的初速度在水平方向的分量过小,轨迹的打出距离小于击球点与球网的水平距离。

从上述失误四种原因来看,球的初速度水平分量过大或过小,都有可能造成搓球下网,而垂直方向的分量过小也易致搓球下网。

4 搓接下旋球下网原因的力学分析

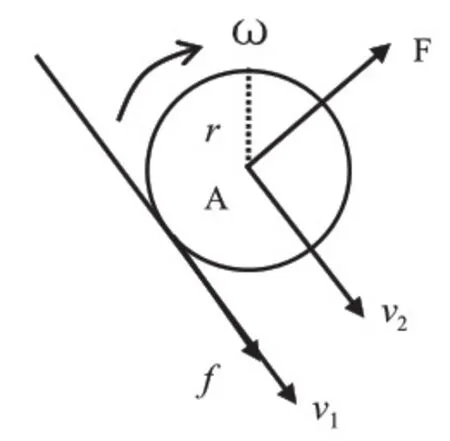

4.1 搓接下旋球时摩擦过程分析 我们先来看看搓接下旋球时球拍和球的摩擦过程。尽管慢搓、快搓、摆短、劈长,在搓接下旋球时,在击球的时间以及球拍后仰、动作幅度等方面有所不同,但都是球拍接触球的中下部,向前下方用力摩擦[5]。在这一相互作用的过程中球拍给予球的作用力如图9所示:

图9 搓接下旋球时球的受力图Graph 9 Force diagram of the backspin ball when chopped

设球的半径为r,切向挥拍速度为大小为v1,球和球拍接触前瞬间球在切向方向的分速度大小为v2,球的旋转速度大小为ω,取切向挥拍速度方向为正方向,顺时针旋转方向为正方向。如果是在上升期触球,则球和球拍接触瞬间接触点A点在切向方向的线速度为v=-v2-ωr,如果是在下降期触球,则球和球拍接触瞬间接触点A点在切向方向的线速度v=v2-ωr。球拍对球的摩擦过程可以初略地分为三个阶段:

第一阶段:v1的方向和v的方向相反,此时A点和球拍有相向运动趋势或相向运动,球受到的摩擦力f(这个摩擦力包括静摩擦、滑动摩擦、滚动摩擦)为正方向,即向斜下方。这个力作用在球上,一方面使球产生一个正方向的平动加速度,另一方面还使球产生一个逆时针的角加速度,使得球原来的顺时针方向的旋转逐渐减弱,球与球拍接触点A切线方向的线速度大小逐渐减小。

第二阶段:随着摩擦力f作用效果的累积,球的顺时针旋转速度逐渐减小到零,并开始逆时针方向旋转,同时球与球拍接触点A点在切线方向的线速度逐渐减小到零,并开始变为正方向。

第三阶段:随着摩擦力f作用的进一步累积,球逆时针的旋转速度越来越大,球和球拍接触点A点的速度v逐渐增大,并等于v1,由于此时球拍和接触点A点没有切线方向的相对运动趋势,此时摩擦力消失。此后要想继续增大球逆时针方向的旋转速度,必须增大切向方向的挥拍速度,让v1>v,使得球拍和球之间有相对运动趋势或相对运动,让球继续受到切线正方向的摩擦力。这常见于在触球后突然抖手腕增大挥拍速度,经球拍加速后,球受到的摩擦力累积效应更加明显,球离开球拍后具有更大的逆时针旋转速度,也就是搓接过去的球旋转更加强烈。

接触球前期切向挥拍速度的大小决定第一阶段和第二阶段的时间长短,如果切向挥拍速度太小,则需较长摩擦时间(要求在球拍上有较长摩擦距离),才能完成第一阶段和第二阶段,才能把球原来的顺时针方向的旋转改变为逆时针方向的旋转。

不过由于球拍和球接触的时间是比较短暂的,要想搓出旋转比较强烈的下旋球,就要保证能进入第三阶段,找准临界点,在适当的时候再次给球拍一个切向加速度,这就需要运动员具有良好手感并经过长期训练。如果加速早了,只能缩短第一、第二阶段的时间,不能进入第三阶段,从而达到加转的效果,如果加速晚了,此时球已经离开球拍了。

从上面的分析我们还可以看出,在上升期击球和在下降期击球,触球瞬间接触点A的线速度是不同的,再由于空气的阻力,球的旋转速度和下降速度是会衰减的,下降期显然低于上升期,而且在切线方向上上升期和下降期刚好是相反的,因此触球瞬间接触点A的线速度大小是上升期大于下降期,因此搓接时需要耗费更多的摩擦力累积效应才能使球产生逆时针方向的旋转,这也是在上升期搓球没有在下降期搓球旋转强烈的原因。

球拍和球之间的摩擦力大小主要受球拍和球之间法向方向的作用力、球和球拍胶皮之间的摩擦系数、海绵的刚度等方面的影响,在球拍确定不变后,在击球时主动增加球拍和球之间法向撞击力,无疑是增大摩擦力的主要手段。但是,法向力过大,球受到法向方向的加速度也就过大,球和球拍接触的时间就会很短,而且球获得的水平方向的平动速度就会大,造成搓球旋转不够和搓球出台。因此在搓接时除了通过增大法向撞击力而增大摩擦力大小达到增加搓球的旋转外,还可以通过增大摩擦时间和摩擦距离,使球获得的摩擦力产生更加明显的累积效应。

4.2 搓接加转下旋球下网的力学原因 对方回接过来的加转下旋球由于旋转强烈,旋转速度ω大,在接触球拍瞬间,会受到一个较大的切线正方向的摩擦力,这个摩擦力的效果除了会减弱球的顺时针方向的旋转外,还会使球产生一个切线正方向的平动速度,这个平动速度在水平方向的分量较大,同时其竖直方向的分力也增加了球在竖直方向下降速度,造成球下降过快,从而导致下网。要想避免出现这种情况,可以在球的下降期击球,拍面稍后仰,使球离开球拍时有较大的竖直向上的速度。而要想搓接过去旋转更强,尽量能使接触过程进行到上面分析的第三阶段,在触球后期有一个切线正方向的挥拍加速度,增大摩擦距离。

搓接加转下旋球下网的主要原因:球拍后仰不够,给球竖直向上的作用力产生的加速度和速度不足以抵消球拍给球的摩擦力产生的竖直向下的加速度和速度。

4.3 搓接急下旋球下网的力学原因 对方回接过来的急下旋球旋转不一定很强烈,但平动速度很大,虽然落台弹起后有一定衰减,但平动速度依然很大,和球拍接触后对球拍的正压力会比较大。我们知道,球拍对球的摩擦力的大小和正压力、摩擦系数存在正相关,球的平动速度快,对球拍的撞击力也就大,正压力也就大,因此在接触球的瞬间,球会受到一个比较大的斜向下方的摩擦力,球就很容易下网。因此,搓接急下旋球下网的主要原因是:不能很好地缓冲来球的速度,致使球撞击球拍的力量较大,从而产生较大的切向正方向的摩擦力,使球下降过快过早,从而导致回球下网。

表2 搓接不同类型下旋球的技术动作区别Table 2 Various technical gestures when chopping different types of backspin

4.4 搓接慢下旋球下网的力学原因 对方回接过来的慢下旋球虽然旋转不是很强烈,但由于水平平动速度较小,落台点靠近球网,落台后和球台的碰撞以及摩擦作用,水平平动速度进一步减小,甚至出现回跳。如果运动员站位较远或者搓球时水平挥拍速度不够,球和球拍作用时球获得的水平方向的力量不够,因而获得的水平方向的加速度和速度过小,不足以保证在球到达网高位置时球已经越过球网,因此极易下网。因此,搓接慢下旋球下网的主要原因在于:站位太远、向前挥拍速度不够,给球水平方向的撞击力量和速度太小。

5 搓接三种不同类型下旋球技术动作区别

苏丕仁教授把搓接下旋球的技术分为快搓、慢搓、摆短和劈长[1,4],刘建和教授把搓接下旋球技术分为快搓、慢搓、搓球摆短[6],他们对各种技术动作的要点都进行了比较详细的阐述,但对于对方不同类型的下旋来球采用什么方法搓接较为合适、搓接不同类型的下旋球在击球时间、挥拍速度、用力方向有什么不同等方面没有进行进一步的细分。

根据三种不同下旋球的特点以及上面搓接失误的运动学和力学原因分析,对于搓接不同类型的下旋球在挥拍速度、击球时间、用力方向等方面应有所区别,如表2所示。

[1] 苏丕仁.乒乓球运动教程[M].北京:高等教育出版社,2004:86-89.

[2] 邱钟慧,庄家富,孙梅英,等.现代乒乓球技术的研究[M].北京:人民体育出版社, 1982:195.

[3] 徐文熙,徐文灿.粘性流体力学[M].北京:北京理工大学, 1989.

[4] 中国乒乓球协会,乒乓球竞赛规则(2011)[M].北京:人民体育出版社,2011:2.

[5] 苏丕仁.现代乒乓球运动教学与训练教程[M].北京:人民体育出版社,2003:176-180 .

[6] 刘建和.乒乓球教学与训练[M].北京:人民体育出版社,2008:138-140.

(编辑 马杰华)

Classification of Backspins and Analysis of Reasons of Ball Going Offline When Chopped

TANG Dongyang1, XU Zhijuan1, XU Jinlu2

To intensify acknowledge about backspin and reduce the failure rate of chopping and enhance the effect of teaching and training, this text will apply document-based approach, video-observation method as well as expert counseling method to classify backspins which tend to go offline and summarize the different features. Finally, it will classify the selection of striking time, whipping direction and techniques when chopping different backspins based on the physical analysis of kinematic and mechanical causes of going offline.

TableTennis;Backspin;Classification;Push;GoOffline;Causes

G846 Document code:A Article ID:1001-9154(2016)03-0102-04

武汉体育学院校级教学技能创新团队研究成果。

唐东阳,副教授,博士,研究方向:乒乓球基础理论及教学训练,E-mail: ldtdy73@aliyun.com。

1.武汉体育学院,湖北 武汉 430079; 2.天津体育学院,天津 300381 1.Wuhan Sports University, Wuhan Hubei 430079; 2. Tianjin University of Sports, Tianjin 300381

2015-12-07

2016-04-05

G846

A

1001-9154(2016)03-0102-04