积极救助的中国探索:精准扶贫与低保制度的衔接

——基于政府职能的考量

王 锴

(苏州大学社会学院,江苏苏州215123)

积极救助的中国探索:精准扶贫与低保制度的衔接

——基于政府职能的考量

王 锴

(苏州大学社会学院,江苏苏州215123)

目前我国社会救助的政府职能主要体现为“提供”,其形式为国民财富的再分配,属于传统消极型救助模式。在后现代社会中,社会救助的改革方向表现出从消极向积极的转变,政府除了需要进行“提供”之外,还需要进行“调节”,包括对个人的调节、对经济社会问题的调节以及对制度的调节等。目前政府在社会救助中存在职能缺位现象,而当下农村低保与精准扶贫的制度衔接正是为解决这一问题所作出的探索与尝试。

社会救助;精准扶贫;积极社会福利

著名社会学家安东尼·吉登斯在对“第三条道路”的政治设计中提出了“积极社会福利”概念,指出“国家的作用不仅仅是‘提供’福利,它还必须发挥一种更加广泛然而又更加松散的调节功能。”[1]作为后现代著名学者之一,吉登斯的“积极社会福利”也体现出了社会政策的后现代取向。新时期政府在社会救助中到底应该发挥怎样的功能,其基本定位和目标是什么,如何厘清各种政策之间的相应关系,是目前亟需探讨和解决的一个问题。

一、社会救助的现代性流变

在契约论者看来,政府起源于人民共同的协议契约,是个体权力的集合体。当个体遭受困境之时,政府有责任予以救助。在马克思看来,社会需要对国民的全体劳动所得“有折有扣”地扣除,作为“对于无力劳动者的基金”。即使在自由主义者罗尔斯那里,也认为在“原初状态”中,个体由于“无知之幕”的存在,必然同意一种有利于最不利者的分配。托马斯·马歇尔进一步深化和丰富了这种思想,认为公民身份当然地包含了从18世纪发展而来的公民权利(人身自由、言论自由、私有财产不可侵犯等)、从19世纪发展而来的政治权利(选举权与被选举权等)以及发展于20世纪的社会权利(经济福利权),这些权利是作为公民所自然获得的。除了少数像哈耶克和罗伯特·诺奇克这样极端的自由主义者反对社会救助,认为这是一种“致命的自负”外,多数学者都认可政府的救助行为。笔者认为,政府作为人民利益的载体,具有关心每一位公民利益的责任,尤其在社会主义国家之中,政府体现人民主权,代表最广大人民的根本利益,因此政府应当以恰当的方式实施社会救助。

社会救助作为一项具体的社会政策,是政府对社会问题的具体反映,是社会政治、经济和文化的产物,因而从其诞生之初就具有这一时代的精神气质。20世纪中叶以来,“后现代”成为学术界的流行词,不同学者对后现代也有各自不同的解释。吉登斯倾向从制度维度来理解现代性,认为当今社会还处于现代性的高级阶段,亦即反思现代性的阶段,将后现代理解为是一种“未完成的任务”;米歇尔·福柯则认为后现代并非是一个具体的历史阶段,而是一种向他者开放的“态度”;美国社会学家丹尼尔·贝尔在《后工业社会的到来》一书中,从后工业社会的视角来理解后现代,认为后工业社会是一种以服务业取代制造业、以知识和技术为核心的时代。笔者倾向以“主体性”这一视角来窥视现代性,认为现代性至少可以分为启蒙现代性、经典现代性和后现代性,而将这些阶段贯穿起来的主线,就是主体性。这也是“哲学史蕴含着的一条深刻的逻辑主线”。[2]

所谓启蒙现代性大约是指在启蒙运动之后,人开始寻求摆脱自己加之于自己之不成熟的状态,开始要求摆脱上帝的束缚,肯定人自身的理性,这一阶段中与“人”相对立的是单一主体“神”。此时,人是神的手段,是神的客体;神为知识立法,为道德立法,为审美立法。此时的社会救助多表现为“惩戒式”和“怜悯式”。对因懒惰、无知等原因造成的贫困,实施惩戒型救助,如英国1601年《济贫法》中的济贫院制度;而对因年老、残疾等引起的贫困则由教会实施怜悯式救助。在经典现代性阶段,人虽然如尼采呼喊的“上帝死了”一般获得了主体地位,但这一主体的获得者是人的“类本质”,是战胜了上帝之后的“巨人”。作为个体的人依然处于客体地位,受“纯粹理性”支配(到19世纪末逐渐转为“实践理性”),理性替代了上帝而成了新的“元”,而理性的拥有者为抽象意义上的人,亦即“总体人”,因而人受“总体人”的支配。这一“总体人”的现实代言者就是国家或政府。因此,这一阶段的社会救助是建立在国家“法治”层面的救助,人依旧是手段,只不过是由原先“上帝”的手段转化为“国家”的手段。国家颁布相关社会福利、社会救助的法案以保障国民的基本生活。在西方资产阶级代议制国家,其目的有两个:一是为了维护资产阶级的统治,如英国1834年的《新济贫法》,是阶级矛盾的缓和器,或如俾斯麦所说,其所颁布的一系列社会福利法案是“化解工人运动的必要成本”;二是为了获得选民的选票而做出的承诺,如欧洲社会民主主义的“福利国家”。在我国无产阶级专政的社会主义制度下,社会救助施行之初是为了社会稳定和经济发展,为了全体人民的共同利益。总之,经典现代性的社会救助是工业化大生产下的产物,虽然解决了经济社会发展中的“一时之需”,但个体始终是作为“总体人”的手段而不是目的,国家以简单的“提供”方式实施救助,使人拥有最基本的保障水平,即能够“生存”。因而此时的社会救助表现出个体被动性、方式单一性和福利依赖性。所谓后现代,即是如福柯所言“人死了”一般,“巨人”逝去,而个体人之重生,是对单一主体的拒斥和对他者的开放,是多元主体间交往博弈的时代。不同于经典现代性下的“主-客”交往结构,后现代是一种“主-主”交往结构(之后在交往实践观的视角下,发展为“主-客-主”的交往结构)。正如马克思在《共产党宣言》中所说:“每个人的自由发展,是一切人自由发展的条件”。这一描述也正是马克思主义交往实践观对后现代的理解,其内涵包括“自由”“平等”“差异”以及“人是目的”。因此,在后现代社会中,救助理念与救助模式必然与前期现代性(包括启蒙现代性和经典现代性)社会不同,不再仅是维持人的“生存”,同时也要促进人的“发展”。而人要实现马克思所说的自由发展,就需要针对不同的个体,实施不同的救助方案,精准确定每一个人的具体困难和具体需求,帮助个体进行“增能”,也称“增权”或“充权”,使个体能够通过自己的能力摆脱困境,社会救助与经济建设实现同步协调发展。很明显,原先政府的纯粹“提供”方式已不可能再适用,需要更多关注“调节”,前现代性下那种传统的被动消极救助模式也需要向主动积极的社会救助方向变革。

二、积极社会救助的政府职能应然表现

政府在社会救助中存在“提供”和“调节”两方面的职能。“提供”是指经济、物质和服务资源的直接供给,如中国的最低生活保障制度,美国的TANF(低收入家庭临时救助方案)和食物券等。它是社会救助中最常见的形式,也可以表述为国民财富的二次分配。政府通过财政手段对初次分配的结果进行调控,以促进社会公平。直接的“提供”是消除贫困的最简单方式,但却无法根除贫困。受助者受制于自身困境和外部困境,即便其自身具有摆脱困境的愿望,也常常会陷入无能为力的“客观福利依赖”*客观福利依赖是指个体本身不具有依赖福利的期望,然其无论如何努力都不能摆脱困境而不得不长期依靠福利救助的一种行为。与之相对的是主观福利依赖,指个体在主观意识上安于现状,不愿离开福利。。笔者曾在拙文《我国目前社会救助中政府分配职能的缺位》中指出,政府单纯干预再次分配并不能实现真正的公平,而是要积极主动地干预到初次分配之中,努力缩小起点的不公平。[3]本文将对此进行补充性阐释,认为政府在社会救助中除了直接的“提供”外,还需要进行积极的“调节”。这包含三层含义:

第一,针对个人能力不足引起的贫困。有学者将这种情况称为“个人匮乏”。[4]这种看法最早源于社会达尔文主义,将贫穷视为个人缺陷的结果。因此,“调节”的措施就是要提高个体的社会适应性,如进行教育服务、工作培训,对残疾人实施康复训练等;同时,还要强调个体生活方式的转变,用吉登斯的话就是“生活政治”,如不吸烟、多参加运动、遵守交通规则等健康安全的生活方式,以预防风险的出现,政府需要对此进行积极宣传和引导。总之,这种观点强调受助者个人的改变。

第二,针对经济社会问题引起的贫困。产生这类贫困的原因“既有身体残疾、年老体弱、缺乏工作能力等个人原因;也有就业岗位不足、社会排斥、结构性失业等社会原因”。[5]例如我国20世纪90年代中期的国有企业改革,导致了大批的下岗工人,因缺少相应的工作岗位而被迫陷入了贫困。对此,政府需要以经济发展带动社会发展,协调社会教育、经济、服务、公共设施等各项资源的分配,做到风险的提前预防。这里需要特别重视社会工作的作用,社会工作是资源调节的重要参与者,也是社会救助能否实现专业化的关键。政府将资源创造出来之后,个人往往由于结构性矛盾而无法获取,社会工作者需要将资源链接到相关家庭和个人,同时社会工作者还担负着提供社会服务,如健康照顾、日间照料等方面的职责。

第三,针对制度性匮乏引起的贫困。这里指的是贫困的政治制度性因素,如缺乏相应的救助法律法规、救助机制不健全、救助标准不合理,甚至救助制度以一种“维持贫困”的方式运作。[6]政府首先需要完善相关法律法规的建设,使人们对于可能遇到的各种风险具有相应保障的法律依据,并且扩大覆盖面,做到“应保尽保”;其次也需要做好各项救助制度间的衔接工作,避免政策“缝隙”或“重叠”;最后作为救助对象自身,有权参与相关救助政策的制定过程,这也是受助者摆脱被动接受地位的一项措施。

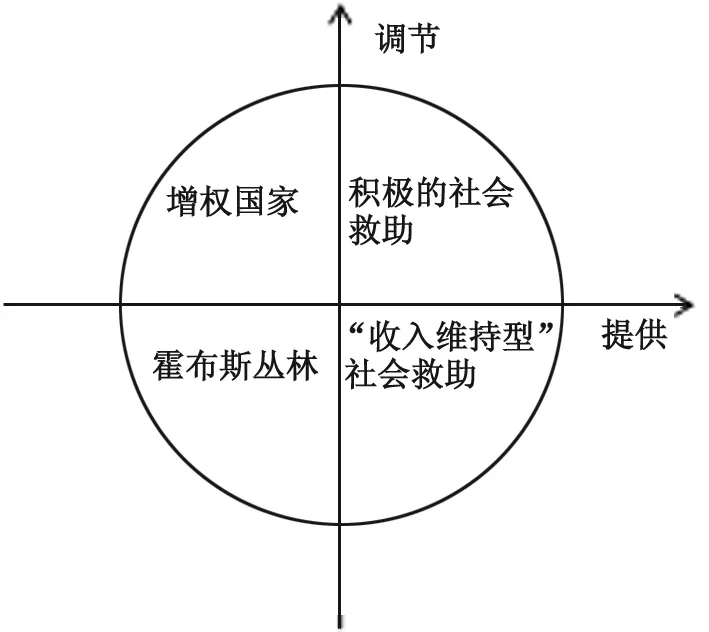

综上可知,“提供”与“调节”是政府社会救助的两个职能(见图1)。当政府在社会救助中只具有“提供”职能时,就是一种“收入维持型”的社会救助,它类似传统的福利国家制度,权利与义务不对等,社会救助以直接“提供”资金和物质的形式使受助者维持在最低生存线上,是对社会底层贫困者的一种兜底,受助者无法真正摆脱贫困。当政府只提供“调节”功能时,即所谓的“增权国家”,也称为“赋权型国家”,这种形式的社会救助,政府虽然努力帮助个体增能,并且协调各类资源,完善相关法律规范,但是却任由社会成员们“自由浮沉”,因此很可能造成某些尽管自己很努力却依然无法摆脱贫困的社会群体陷入衣食无着的境地。当政府既不具有“提供”职能,也不具有“调节”职能时,即所谓的霍布斯丛林状态,任由市场发挥作用,弱肉强食、胜者通吃,社会贫富差距不断扩大。当政府兼具“调节”职能与“提供”职能时,就是一种积极的社会救助,这样的一种社会救助制度不但具有“输血”功能,也具有“造血”功能;既强调通过调节各类资源帮助受助对象脱贫,也对最不利者实施基本保障,以满足其基本生活。积极的社会救助具有如下一些特点:

图1 政府在社会救助中的“提供”与“调节”职能的类型学分析

首先,在定位与目标上,传统消极的社会救助在定位上常常被政府矮化成为一般民生工程,其目标也仅是提供基本的温饱,这一目标明显偏低,也不适合时代的需求;积极的社会救助则定位于一项基本的国家政策,是国家治理层面的基本制度,同时其目标是要根除贫困,实现政治、经济与社会的协调、可持续发展。

其次,实施过程的要点包括:(1)强调权利与义务的统一,传统社会救助或称“收入维持型”社会救助,被认为是公民的一项经济权利,是基于公民资格所自然获得的,因此个人只享受权利而不履行义务。积极的社会救助强调个人需要对自己的行为负责、需要努力摆脱困境,如积极地接受工作培训、康复治疗等。(2)强调风险的前干预取代“事后关怀”,传统社会救助是对已发生的问题进行补救,而积极的社会救助要求在风险还未发生时就做好预防,尽可能将问题消灭在源头上。(3)关注外部风险所造成的贫困,这些风险因素是在当今城市化、工业化的过程中人为造成的,不同于传统社会主要由个体和自然原因造成的贫困,因而需要转变救助思路,更多地关注资源的“调节”。(4)注重人力资本的投资,个体想要脱贫,不但需要相应的资源和机会,也需要具有利用这些机会的能力。积极的社会救助强调对个体的增能,“强调基础教育和终身教育,尽量在人力资本上投资,而最好不要直接提供经济资助”[7],倡导社会投资型国家。(5)强调生活方式的转变,积极应对后工业社会的问题,诸如肥胖引起的疾病、家庭婚姻破裂引起的新贫困等。(6)切实保证对最不利者提供基本的经济和物质生活供应,以保障其基本生存。

最后,在实施主体上,强调“多元”与“统一”的原则。“多元”是指参与主体多元,积极的社会救助要体现“社会”之力量,而不能沦为“政府救助”,强调政府、市场、个人、家庭、第三部门等多主体的共同参与,以及慈善公益与志愿服务等奉献精神。“统一”是指“多而不乱”,政府始终处于多元主体的统筹协调和责任底线的位置,如同足球比赛,政府与其他参与主体之关系如同主教练与球员之关系。政府不但是提供者,也是最重要的全局调节者。

一言以蔽之,政府在社会救助中需要坚持“调节”与“提供”两方面的职能,两者需要发挥协同作用,以构建积极的社会救助制度。

三、我国目前社会救助存在政府职能缺位

20世纪90年代中期,伴随着国有企业的改革和工业化、城市化的发展,我国短时期内出现了大批下岗、转制的职工,城市贫困问题突显。对此,国家在地方试点的基础上,于1999年出台了《城市最低生活保障条例》,规定凡是家庭人均收入低于地方政府规定的最低生活标准的,可申请进行家庭经济状况调查,符合要求的可领取低保金。在农村施行的则是建立于1956年的农村五保供养制度。由于农村五保的保障范围和水平有限,2007年7月,国务院颁布《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》,决定在全国普遍建立农村最低生活保障制度,把农村最低生活保障制度提升到国家政策层次,加快了农村低保制度的建设步伐。数年来,在“应保尽保”的原则指导下,城乡低保的覆盖面不断完善,截至2014年,城市低保对象为1 877.0万人,农村低保对象为5 207.2万人。[8]以低保制度为核心的社会救助项目不断丰富,形成了以生活救助、医疗救助、住房保障、教育保障和司法援助等多位一体的社会救助模式。 然而,在我国社会救助不断发展的同时,也出现了许多困难和挑战:

第一,传统救济思想的影响依然较重。社会救助是国家治理和社会政策的重要组成部分,是具有公民身份的个体依法享有的正当权利,然而许多地方部门认为,社会救助是慈善施舍,是政府部门“体恤民情”的恩惠措施,是政府“为老百姓做点好事”的一般民生服务。受助者需要对救助人员“感恩戴德”,而救助人员也自然变得“高人一等”。

第二,一些地区保障资金难以到位,保障水平还比较低。特别在一些西部地区,地方政府形成“看菜吃饭”的局面,即“钱多多救济,钱少少救济,没钱不救济”。据测算,中西部城市的低保标准与一般测算标准相比,每月要低10~30元。[9]在保障标准方面,目前国际上的惯例是将人均收入或收入中位值的60%作为贫困线[10],但截至2013年,我国城市、农村的低保水平分别占各自人均可支配收入的16.6%和27.3%,保障水平明显偏低。

第三,收入维持模式影响就业积极性。所谓收入维持,即收入低于标准线,则补足至标准线,收入高于标准线则补助取消。因而对于低保人群来说,这种“维持”和“补差”制度,实际上是在对低保线内的工作收入征收100%的所得税,这无疑大大削弱了受助人群的再就业欲望。

第四,忽视支出影响和相对贫困问题。收入维持型的低保救助获得标准是参考家庭人均收入,这具有一定的合理性,但却忽视了家庭支出。因而有学者提出“支出型贫困”一说,即家庭人均收入可能超过低保线,但却存在诸如因病、子女就学等大额支出,而使得家庭生活困难。但在目前的情况下,此类家庭通常难以获得救助。当前,贫困开始由绝对贫困转向相对贫困,单一追求“客观化”和“科学化”的贫困测量方式已无法反映出真实结果。

第五,救助形式单一,多以直接的现金给予为主,造成救助效果不佳。目前社会救助制度的核心内容为城乡低保制度,其它类别的救助往往与低保资格挂钩,要获得其他类型的救助,通常需首先获得低保资格。而低保的核心是收入补差,以直接的现金给予的方式作为消除贫困的手段。现金救助的一个弊端是“它针对贫困的症状而非起因,从而造成激励与价值之间的矛盾”[11]。虽然有部分地区将低保与就业等因素挂钩,但总体来看,开展力度不大,且亦无规范的措施,多是“指导”和“宣传”。

总而言之,我国目前的社会救助虽然取得了很大成绩,但同时问题也很突出。政府的职能多停留在“提供”上,几乎没有涉及“调节”的内容,且在“提供”层面尚存不少漏洞。如此简单的财富转移在贫困问题的初期是适用的,能让人们最快吃饱饭、穿暖衣,有立竿见影的效果,但这只能作为“吊床”,而不是“蹦床”。中国式的“向贫困开战”已进入关键期,目标是到2020年全面消除贫困。这恐怕是政府仅靠单一的“提供”所无法完成的,也是背离我国社会救助“治本脱贫”目标的。

四、走向积极的社会救助——精准扶贫与农村低保制度的衔接

2016年9月,国务院转发了《关于做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的指导意见》,提出了“应扶尽扶”“应保尽保”“动态管理”和“资源统筹”四条原则,要求做好农村低保与扶贫制度的有效衔接。而这一提法,正是我们建设积极社会救助的最好尝试。

农村低保一直是我国社会救助的重点和难点。作为一项社会兜底性的保障政策,它关系着全国数千万农村贫困人口的基本生计,被称为“最后一张安全网”,因而是“十三五”时期脱贫攻坚战的重要举措。而农村扶贫制度的实施主体为国家扶贫办,其标准为国家统计局公布的贫困线,以“分指标”的方法和“总量控制”的原则确定贫困户,并建档立卡。“十三五”时期,农村扶贫全面调整,由原先的粗放式转变为精准式,由“大水漫灌”式转变为“靶向治理”式。由此可见,农村贫困治理呈现出碎片化的特点,农村低保、扶贫两项制度交叉缠绕,其根本原因即为“扶贫标准和低保标准‘两线分离’的状态,对应了扶贫对象数据库和低保对象数据库‘两库分离’的管理现状”。[12]这就需要我们厘清两者的关系、明确两者的功能、做好两者的协调。

第一,明确农村低保“提供”,精准扶贫“调节”。农村低保的对象是农村居民中的“最无力者”,而精准扶贫的对象则为扶贫线下的“有劳动能力”的人口。因而农村低保的任务是保生存,而精准扶贫的任务是促发展,这是两个不同的功能和目标,但这两者的组合即是积极社会救助的特点。农村低保的救助形式主要为现金救助,以解决农村贫困者的温饱问题;而精准扶贫则是“多样化”和“整体性”的。多样化是精准扶贫的要求所在,也体现了后现代社会的差异性。后现代社会的风险较传统社会更复杂和多变,因此需要多样化的治理方式,精准扶贫的“六个精准”正是针对这一情况所提出的具体措施。同时在扶贫的手段上不仅仅是现金给予,还包括“产业扶持、财税支持、投资倾斜等办法,扶持贫困对象发展生产、就业创业,用劳动创造价值,提高收入”。[13]整体性是指在贫困问题的治理上要做到整体治理、全局考虑、预防与治理相结合、“救”与“助”相结合。由此可见,农村低保的作用是为农村贫困者“输血”,通过直接的“提供”抑制贫困,而精准扶贫所要做的则是为贫困者“造血”,通过全方位的“调节”来根除贫困。

第二,统一“两库”和“两线”。目前的情况是,有部分无劳动能力的农村居民在扶贫对象数据库中,占据了扶贫的资源;而有部分有劳动能力的农村贫困居民停留在低保数据库中,缺乏发展的积极性和能力;还有一些贫困居民因两头不管,在两个数据库中都没有建档。这种现象不但造成了资源的浪费,更违背了制度建设的目标。因此两库合一需要各部门通力协作,精准确定各自目标,对符合扶贫条件的农村低保家庭,按规定程序纳入建档立卡范围,并针对不同致贫原因予以精准帮扶,实现数据共享。在“两线”问题上,国家现行扶贫标准是2014年确定的2 800元/年,而“截至2015年9月,我国有5个省份879个县区的年人均低保标准低于2 300元;处在2 300元至2 400元区间的县区占比为6.5%;低于2 400元的县区占比为36.7%,低于2 800元的县区占比达55.8%。”[14]正如两项制度的各自目标定位,扶贫关注的是发展,而低保则是要求生存,因此扶贫标准理应高于低保标准,但差距不应太大,在有条件的地区逐步将低保线提高至与扶贫线一致,并实现动态数据管理。

第三,遏制因病致贫、因病返贫。疾病问题是目前导致贫困的最重要原因之一,也是支出型贫困的主要成因。尤其是在农村地区,医疗条件落后、医疗资源缺乏、新农合水平较低,因病致贫返贫的现象较为普遍。对此,一方面政府需要积极发挥社会救助中的“提供”职能,扩大医疗救助的覆盖面和影响力,申请对象可以不与低保对象绑定,同时提高新农合的参保率和待遇水平,使之能在农民医疗中发挥主干作用;另一方面,政府也需要发挥好“调节”作用,加大农村地区医疗资源的投入,并将“社会工作引入治理体系,建立‘缓医难’机制,确立农村分级诊疗模式,发挥基层医疗卫生机构作用。”[15]同时,还要重视疾病的预防工作,如普及医疗健康知识,定期进行常规检查,改善生态、生活环境等。

总之,“农村低保”+“精准扶贫”这一模式所体现出的,正是政府在社会救助中应当发挥的“提供”与“调节”两方面的职能,是构建后现代背景下积极社会救助的重要举措。这两项职能都是解决贫困问题的重要手段,是相辅相成和互相依赖的,具有各自的功能和目标定位,需要做好两项制度的衔接与配合,但两者也具有目标统一性,即帮助贫困者摆脱贫困。因此,政府接下来需要以自上而下的方式,进一步细化两项制度的衔接工作,并且统筹协调,具体落实在经济、教育、就业和医疗等项目上的救助措施,帮助贫困者实现从安贫—抗贫—脱贫的转变,打赢脱贫攻坚战。

五、结 语

习近平总书记曾对解决贫困提出了“五个一批”:一是发展生产脱贫一批,二是易地搬迁脱贫一批,三是生态补偿脱贫一批,四是发展教育脱贫一批,五是社会保障兜底一批。这其中蕴含的正是对政府在社会救助中需要发挥“提供”与“调节”两项职能的要求。后现代背景之下的社会救助,需要重新进行反思,该如何设计才能适应历史和现实的需求,这也是学术界、政治界亟需探讨的一个话题。本文认为,后现代社会的救助,应当是一种积极的救助模式,这要求政府在社会救助中既有“提供”也有“调节”,我国目前的“农村低保”和“精准扶贫”的制度衔接,双管齐下治理贫困的方法,正是对构建积极社会救助模式的探索与实践。

[1] 吉登斯.全球时代的欧洲[M].潘华凌,译.上海:上海译文出版社,2015:89.

[2] 郑广永.主体性自觉:哲学发展的一条逻辑主线[J].北方论丛,1999(6):44.

[3] 王锴.我国目前社会救助中政府分配职能的缺位[J].厦门特区党校学报,2014(3):52-57.

[4] 吉尔伯特.社会福利政策引论[M].沈黎,译.上海:华东理工大学出版社,2013:177-178.

[5] 韩克庆,刘喜堂.城市低保制度的研究现状、问题与对策[J].社会科学,2008(11):65.

[6] GOUGH I.The Political Economy of Welfare State[M].London:Macmillan Press,1979:6-15.

[7] 吉登斯.第三条道路——社会民主主义的复兴[M].郑戈,译.北京:北京大学出版社,2000:104.

[8] 国家统计局.社会救助年度数据[EB/OL].(2015-02-26)[2016-10-05].http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=2015%EF%BC%8C%E4%BD%8E%E4%BF%9D.

[9] 洪大用,刘仲翔.我国城市居民最低生活保障制度的实践与反思[J].社会科学研究,2002(2):104.

[10] 关信平.朝向更加积极的社会救助制度——论新形势下我国社会救助制度的改革方向[J].中国行政管理,2014(7):16-20.

[11] 张浩淼.救助、就业与福利依赖——兼论关于中国低保制度“养懒汉”的担忧[J].兰州学刊,2014(5):168.

[12] 林闽钢.我国农村精准治贫的机理及其政策选择[J].中国民政,2016(5):16.

[13] 吴镝.精准扶贫视阈下的社会救助定位探究[J].中国民政,2016(5):39.

[14] 江治强.精准扶贫需要社会救助精准发力[J].中国民政,2016(5):28.

[15] 林闽钢.在精准扶贫中构建“因病致贫返贫”治理体系[J].中国医疗保险,2016(2):20.

[责任编辑:林丽芳]Chinese Exploration of Positive Social Assistance: Cohesion of Targeted Poverty Alleviation System and Rural Minimum Subsistence Guarantee System: Based on Considerations of Governmental Functions

WANG Kai

(School of Sociology, Soochow University, Suzhou 215123, Jiangsu, China)

The government’s function of social assistance in our country is mainly “providing”. Its form is the redistribution of national wealth. This is the traditional social assistance model. In the post-modern society, the reform direction of social assistance shows the change from negative to positive ways. Besides providing, the government also needs “adjustment”, including adjustment to individuals, society, economy, system, etc. At present, the phenomenon of government functional absence exists in social assistance. Cohesion of the Rural Minimum Subsistence Guarantee System and the Targeted Poverty Alleviation System is the exploration and attempt to solve this problem.

social assistance; Targeted Poverty Alleviation; positive social welfare

2016-10-07

王锴(1992-),男,江苏镇江人,苏州大学社会学院硕士研究生。

C913.7

A

1674-3199(2016)06-0048-07