唐律计赃论罪之评析

——兼论刑法修正案(九)对刑法第383条之修改

宋伟哲

(华东政法大学 法律学院,上海 200042)

唐律计赃论罪之评析

——兼论刑法修正案(九)对刑法第383条之修改

宋伟哲

(华东政法大学 法律学院,上海 200042)

在贪污受贿案件的司法审判中,计赃论罪是为数不多一直沿用至今的古代法律。如果将《唐律疏议》惩贪法条中的数额规定换算成今天的人民币金额与97刑法第383条比较,可以发现古代法律对当代潜移默化的影响。比如,唐律与97刑法对死刑的适用起点均在10万元人民币左右。随着刑法修正案(九)对刑法第383条作了实质性修改,计赃论罪从圣坛上悄然走下。这次刑法修改虽然体现了不再唯计赃是从的立法精神,但绝不应认定这次修改就取消了计赃论罪。相反,由于刑法不再对“赃”之数额作具体规定,今后的司法审判更应重视对“赃”之数额因素的考虑。否则,各地、各级法院出现严重不一的司法判决,很容引发民众对司法机关的信任危机。走出传统计赃论罪的历史三峡绝不是朝夕之事,吸取唐代的相关经验可以使今后的司法审判少走一些弯路。

计赃论罪;定罪量刑标准;唐律疏议;刑法修正案(九)

刑法修正案(九)对于刑法第383条作了实质性修改,取消了刑法中对于贪污受贿犯罪量刑标准具体数额的规定。此次修改充分吸收了多年来法学界理论研究与实践经验,是立法机关深思熟虑的结果,有着比较好的理论基础与实践环境,短时期内应该不会出现太大变动。此次将贪污受贿犯罪的量刑数额从国家刑法典中正式请下圣坛,可谓是中国法律史上的“凿空”之举。

在中国法律史上,计赃论罪一直是国家审判贪污受贿犯罪案件的核心内容,唐、宋、明、清皆是如此。中华人民共和国成立以来的1979刑法和1997刑法,都无法摆脱贪污受贿犯罪数额的桎梏。特别是1979刑法先取消后补充的做法,可见传统计赃论罪法律思想对我国法律影响之深。今天,虽然在刑法典中取消了贪污受贿犯罪的具体数额,但是计赃论罪这一法律传统依然深深地影响着惩贪司法审判,更不能说计赃论罪从中国法制史上消失了。已经有学者指出,“两高”应通过司法解释的形式明确具体数额,便于司法实践。[1]中国古代法律集大成于唐,唐朝政府在处理贪污腐败的案件过程中留有不少经验教训。文章通过对唐代计赃论罪立法和唐朝对此问题处理的分析,从中探索一些规律,为今后没有统一量刑数额标准下的贪污受贿案件的司法审判提供一些历史启示。

一、 唐律计赃论罪规定的现代解读

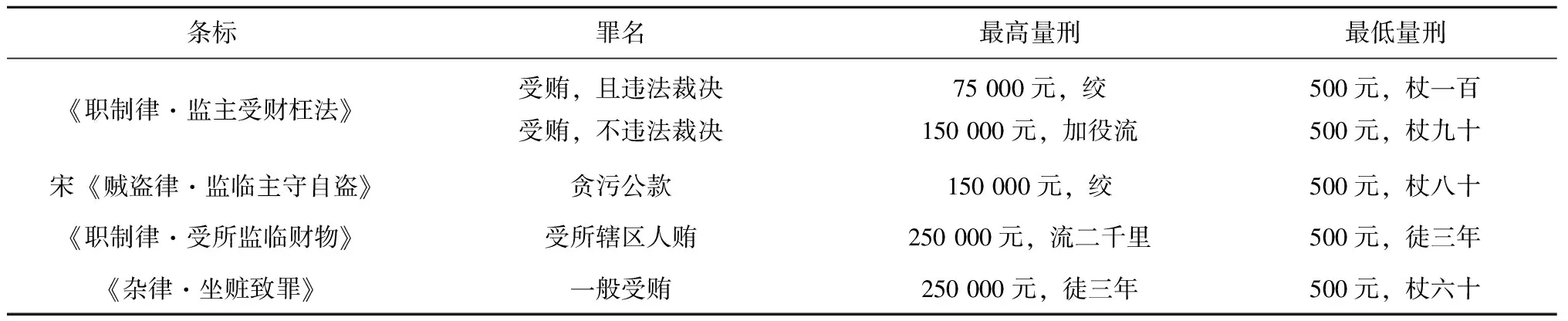

“立法”与“司法”这两个环节是研究贪污受贿犯罪的重点。在立法环节中,量刑标准是重点内容;在司法环节中,是否依法审判是重点内容。以唐律和唐代法制为例,据学者研究,唐律中的受贿罪名即有57项,法网十分严密。[2]同时,当时的许多贪腐案件却并没有严格依照唐律规定来审判。[2]但是,这一结论的得出有其不足之处,因为它忽视了立法背后的经济问题。古代的计赃论罪,唐律以“绢”为单位,明律以“贯”为单位。这些单位对今人来讲非常陌生,我们不知道它们当时的价值。仅从法条上的几匹绢、几贯钱处以何种刑罚,就盲目对这一立法的宽严作出评价是不客观的。因此,必须将其还原于当时社会的经济生活中,再与今日做比较。具体说来,如同当代刑法的贪污受贿立法,既要考虑到人民收入,也要考虑到公务员的收入,还要考虑到通货膨胀等因素。古代资料不如现代资料这样全面、细致,但是仅凭现有的史料,也能从一个角度说明古代计赃论罪立法中的经济问题。唐律有关贪污受贿犯罪量刑标准如表1。

表1 唐律贪污受贿犯罪量刑简表

条标罪名最高量刑最低量刑《职制律·监主受财枉法》监临主司受财而枉法监临主司受财而不枉法十五匹,绞三十匹,加役流一尺,杖一百一尺,杖九十《贼盗律·监临主守自盗》监临主守自盗及盗所监临财物三十匹,绞一尺,杖八十《职制律·受所监临财物》监临主司受所监临财物五十匹,流二千里一尺,徒三年《杂律·坐赃致罪》坐赃五十匹,徒三年一尺,杖六十

唐律有关贪污受贿犯罪的立法规定细致繁杂,为方便起见,表1只统计唐律所列的最高和最低量刑。由于死刑适用问题一直是贪污受贿犯罪中的热点问题,故而本文着重分析死刑问题。绢在唐代经济生活中扮演者一般等价物的角色,《唐律疏议·名例》“平赃及平功庸”条云,“诸平赃者,皆据犯处当时物价及上绢估。”[3]《唐律疏议》中涉及贪污受贿数额的规定都以绢来衡量,但是每匹绢的价值在唐朝不同的时代差别异常悬殊。比如贞观之初,一匹绢仅得米一斗米。到了贞观五、六年之际,一匹绢得粟十余石。[4]物价如此悬殊,但唐律中计赃论罪的条文却很少改动。如此条件下的计赃论罪,必然大大影响司法审判。

吕思勉先生云“食为民天,故欲考物价,必当先知谷价。”[5]唐代很少留下绢价的直接记载,但是却有着比较丰富的米价以及米绢交换的资料。既然唐代物价波动很大,要对计赃论罪立法作出评价,应当选取唐律制定年代的物价作为一般参照物。现存《唐律疏议》在唐代称之为《律疏》,唐高宗永徽四年(653年)长孙无忌等撰。根据《资治通鉴》记载,永徽五年“是岁大稔,洛州粟米斗两钱半,粳米斗十一钱。”[6]也就是说,永徽时期正常年份一石大米的价格是110文,每斤大米约等于1文钱。现在我国大米价格一般稳定在2.2元一市斤左右,可以认为永徽时期1文钱约等于今天2.2元人民币。①唐高宗时期的绢价没有明显记载,但是却可以采用上文所提唐太宗贞观五、六年的米绢价格,大约一匹绢等于10石米。如此算来,一匹绢的价格可以认定为2 200文,约5 000人民币。由此,可将唐律中贪污受贿量刑标准换算为今天之人民币,其情况如表2。

表2 唐律贪污受贿犯罪量刑简表(人民币为单位)

条标罪名最高量刑最低量刑《职制律·监主受财枉法》受贿,且违法裁决受贿,不违法裁决75000元,绞150000元,加役流500元,杖一百500元,杖九十宋《贼盗律·监临主守自盗》贪污公款150000元,绞500元,杖八十《职制律·受所监临财物》受所辖区人贿250000元,流二千里500元,徒三年《杂律·坐赃致罪》一般受贿250000元,徒三年500元,杖六十

上表的数据计算是根据唐初物价水平进行的一个估算。②通过上述表格可以发现,唐律中的惩治贪污受贿犯罪立法,完全遵循着计赃论罪的法律思想。唐律律文及其疏议当中,也没有关于犯罪情节与刑罚适用的明确规定。通过表1与表2的比较,可以发现唐代惩贪计赃论罪有以下特点。第一,唐代计赃论罪犯罪数额有下限,即一尺绢,约500元人民币;第二,一般受贿犯罪量刑较轻,数额设置较高,并且不适用死刑;第三,唐律重点打击受贿枉法的官员,犯罪数额设置较低,且适用死刑;第四,区分贪污犯罪与受贿犯罪,贪污犯罪侵犯的法益为国家,数额设置较低,且适用死刑。不过,在计赃论罪死刑适用的犯罪数额方面,《唐律》与现行刑法高度相似。《唐律》中“受财枉法”和“受所监临财物”两项罪名涉及到了死刑适用,换算为今日之人民币,其平均金额为112 500元,与现行刑法适用死刑起点的10万元几乎等同。

评价唐代惩贪立法的宽严尺度,不能只看法律规定,还应将其与当时的社会经济状况综合分析。唐初官员的收入由禄米、职田、俸料钱组成。其中禄米相当于今日公务员之基本工资,俸料类似于岗位津贴。以唐代正七品官员为例,京官岁俸八十石,职田3.5顷,月俸料钱4 100文。[7]根据上文推算的方法,仅基本工资一项,一年即相当于8匹绢。可以认定,唐代贪污受贿的死刑量刑标准为七品官两年的基本工资。如果算上其他两项收入,还达不到七品官一年的收入。现行刑法中的贪污受贿死刑量刑标准的起点为10万元,我国一般公务员的基本年收入远达不到这个标准,特别是刑法颁布时候的1997年,更是如此。

如果从人民赋税与收入的角度分析,唐初实行租庸调制,每丁每年纳粟两石为租,绢半匹、绵三两为庸,服役20日或日纳三尺绢为调。按照唐初绢、米价格综合换算为为人民币,约为2.5匹绢,计15 000元人民币。以此计之,大约唐代官员贪污受贿5~10户人家的年赋税,即可判死刑。中国古代农民税收与总收入之间的比例很难有精确的计算,但是根据所谓王朝盛世的理念,一般朝代越兴盛赋税额越低,达到十五税一甚至是三十税一的程度。唐代的贞观、永徽年间是正是处于这样的时代,人民生活水平比较富裕,这种惩罚力度显然不轻。

当然,唐律对于官吏犯罪有“八议”“官当”等一系列措施,可以减轻贪污受贿官员的量刑。不过,就现有资料来看,“八议”“官当”等制度的实施并不特别理想,可以说唐律有关贪污受贿的立法在唐代法律史上还是具有高度权威性。总体而言,唐代立法对于贪污受贿犯罪的打击力度很大,要远超过当代刑法。

二、 唐代计赃论罪实施情况分析

计赃论罪的法律原则在唐代的实施既体现在《唐律疏议》的立法上,也体现在唐代惩治贪污受贿案件的司法审判中。从现有资料来看,不少案件的审判的确是严格依照唐律计赃论罪的规定进行审判,也有许多案件没有严格依照计赃论罪的原则进行审判,而是考虑到了犯罪情节甚至案外因素。有些案件甚至采取以行政处罚代替刑事处罚,甚至不予追究的做法。这些有关计赃论罪的实施具体情况如下。

首先,严格依照计赃论罪的审判。比如,贞观时期长芦令李大辨因贪污受贿受到按察使的审查。李大辨畏惧,向自己的上司沧州刺史唐席辨行贿缣二百匹、罗三十匹。唐席辨“遂纳之,反加顾遇。”事发后,唐席辨被处以死刑,唐太宗亲自下诏让群臣观刑。[8]又如,唐玄宗时,“裴景仙犯乞取赃积五千匹,事发逃走。上大怒,令集众杀之。”李朝隐依唐律上奏说“枉法者,枉理而取,十五匹便抵死刑;乞取者,因乞为赃,数千匹止当流坐。今若乞取得罪,便处斩刑,后有枉法,欲加何罪?”[4]最终,唐玄宗采纳李朝隐的建议,依律流裴景仙于岭南恶处。再如,唐德宗时,“中官邓光超送淮西旌节,李希烈遗缣七百匹,事发,杖六十,配流。”[4]

这三个案例非常有代表性。其一,从法律适用角度讲,这三个案件的审判都是遵循计赃论罪的法律原则,并严格使用唐律相关规定进行审判;其二,从犯罪时间上讲,这三个案件分别发生在唐太宗、唐玄宗、唐德宗时期,也就是是唐代初期、中期、晚期。这可以从一个侧面说明,计赃论罪在唐代三百年间行之不废,得到最高统治者的认可;其三,从犯罪地点上讲,这三个案件分别发生在唐朝各地,从中央到地方,遍及江南与华北,这说明唐律计赃论罪的影响面非常广泛,并不仅在京师附近适用;其四,从犯罪主体上讲,犯罪人既有国家要员,也有中低小吏,这说明唐代惩治贪污受贿犯罪的打击面非常广泛,既敢于对涉案高官依法审判,也不纵容中下级官吏。但是,在现有资料的记载中,像这样罪罚相一致的判决记录实在是少之又少。

其次,考虑犯罪情节和案外因素的审判。唐太宗时,广州都督党仁弘犯赃罪当死,“帝哀其老且有功,因贷为庶人”,因怕百官阻挠,他承认自己有错,“朕将请罪”,迫使房玄龄等人奉承“宽仁弘不以私而以功,何罪之请?”[9]最终达到了枉法袒护近臣的目的。唐玄宗时期,李彭年受贿卖官数额巨大,依律当死。但是唐玄宗认为他“阳和布令,善贷好生”,最终除名流放岭南临贺郡。[8]唐肃宗时期,驸马都尉张清受贿两千贯,替人求情免罪。最终事发,“帝以清子婿,不置于法,敕清母决四十,放赃钱。”[8]同是唐肃宗时期,宦官马上言受赂为人求官,最终事泄被笞死。[9]唐穆宗时期,庞骥为遂宁县令,坐赃四百余贯。“其间大半是枉法赃。据赃定罪,合处极刑,虽经恩赦,不在原免”。但是,考虑到“近遇鸿恩,人思减等”等因素,最终皇帝下诏,“庞骥宜除名流溪州,其赃付所司准法。”[8]在这些没有严格依照计赃论罪处理的案件中,皇帝个人的主观因素成为左右案件的重要因素。在多数情况下,皇帝对司法的干预都使得犯罪人的刑罚得以减轻,这种行为严重破坏了唐代的法制。

再次,以行政处罚代替刑事处罚。这是唐代没有依照计赃论罪严格审判的贪污受贿的案件中,最典型的一种处理方式,出现频率很高。唐俭收人私羊,“为御史所劾,以旧恩免罪,贬授光禄大夫。”[4]唐文宗时,“李琳宗为河南县令,贱买市人缣帛,坐赃贬。”[8]韩益子弟受贿赂三千余贯,最终“贬梧州司户”。[4]许敬宗“多纳金宝,为有司所劾,左授郑州刺史。”[4]笔者统计这类案件在唐代史籍记载中共有16起之多,约占总数的20%。中国古代没有明确的刑事处罚与行政处罚的概念,但是古人也对依法与违法之间的界限还是非常明确的。行政处罚代替刑事处罚最明显的后果就是减轻了犯罪人所承担的责任,破坏了法律的严肃性。

最后,不予审判问责的案件。这种情况并不多见,多数情况下是皇帝出于个人好恶情况或者受政治因素影响。比如唐穆宗时,裴通受财枉法,卖官鬻爵,应当判处死刑。但是皇帝认为“通自绝域而还,不之罪,其王憬亦依前授官。”[8]唐宪宗时,杜黄裳纳贿四万五千贯。案发时,杜黄裳已经去世。唐宪宗念及杜黄裳旧功,“其所取钱物,并宜矜免。”[4]更为怪异的是,唐太宗时,长孙顺德受贿事发,唐太宗“然惜其有功,不忍加罪,遂于殿庭赐绢数十匹,以愧其心。”[4]这件事情受到千古赞扬,认为是唐太宗英明的表现。其实,唐太宗的这种行为是典型的破坏法制的行为。此前有学者对史书记载的唐代受贿罪案件作了归纳整理。[2]笔者根据这一整理结果统计,唐代对于受贿罪不予处理的案件达31件,约占案件总数的40%。

通过对这些案件的分析可以发现,唐代计赃论罪的实施状况并不是十分理想。尽管唐律计赃论罪的规定非常详细,打击力度很大,但是在司法实践中仍不免沦为具文。③虽然有像李朝隐这样明法之人向朝廷进谏,希望能够依律断案,但是这样的人实在太少。值得注意的是,唐代的监察人员十分出色,他们经常能发现官员贪污受贿的犯罪行为,并及时上报国家。但是,由于各种原因,导致这些被发现的犯罪案件并没有严格依法处理。监察机构比较尽责,而司法机关不能依法审判,这不得不是唐代法制中的一大遗憾。

三、 刑法修正案(九)对第383条修改之分析

通过之前对于唐代计赃论罪之分析,可以发现计赃论罪在我国贪污、受贿案件审理中的巨大作用与影响。但是随着社会发展,许多对贪污、受贿案件十分复杂,单纯依靠计赃论罪来进行审判已经不能反映“罪刑相一致”的原则。刑法修正案(九)对刑法第383条进行了较大幅度的修改,其最大特征就是在刑法典法条正文中取消了计赃论罪。在此前我国的刑法乃至唐律,关于惩治贪污、受贿犯罪的法条皆有计赃论罪的规定——即在刑法典的正文中以明确的涉案金额作为量刑幅度的依据。这次对刑法第383条的修改尽管是法学界期待已久之事,但是如果说就此即可将“计赃论罪”抛弃不顾,则难免会给今后贪污、受贿案件的司法审判带来不小的麻烦。

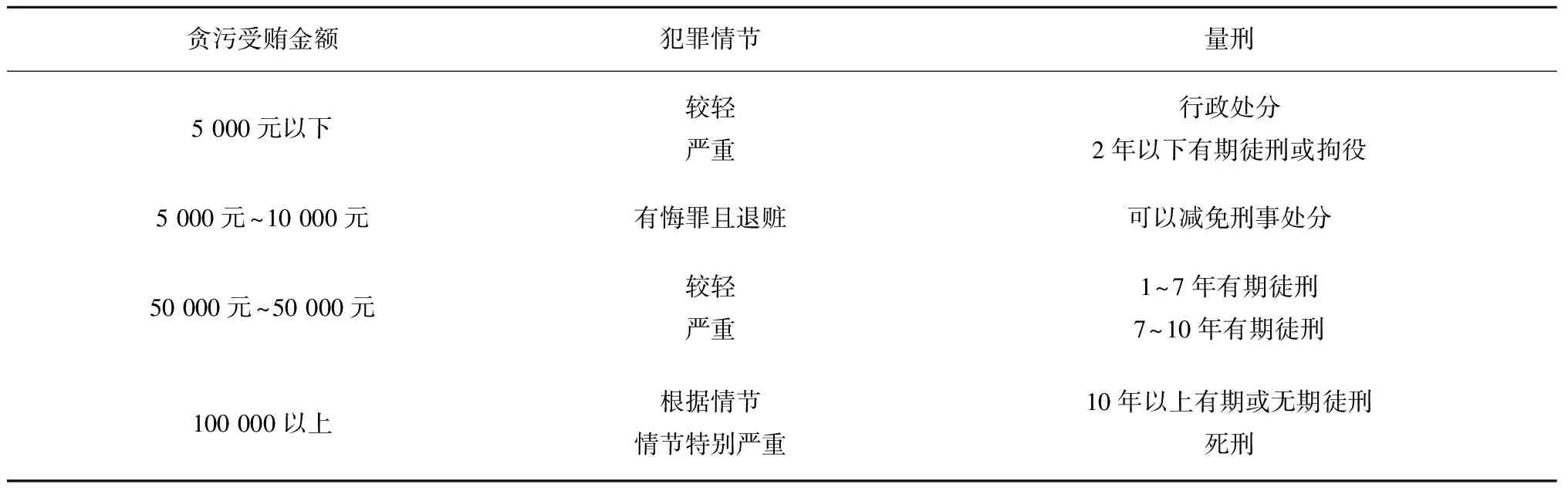

计赃论罪可以在中国行之千年,甚至几十年来为现代法学所难撼动,就充分说明这种法律规定有其自身的优势,比如内容简明、便于操作等等。即便是这次刑法修正案(九)对于刑法第383条的修改,其法律规定的内容也不能说是完胜此前的刑法第383条。表3与表4分别是刑法修正案(九)公布前后刑法第383条的内容,通过对比可以发现这两种规定各有优劣,刑法修正案(九)公布后的刑法第383条的缺陷似乎更大。

从表3和表4可以清晰看出,之前的刑法第383条与我国传统的惩治贪污腐败立法有着一脉相承的联系,都是由犯罪情节、涉案金额、量刑幅度三个要素组成,其适用死刑的条件甚至与唐律相似。然而刑法修正案(九)颁布后,刑法第383条则仅由犯罪情节与量刑幅度两部分构成,法条中缺少明晰的涉案金额意在使得今后贪污、受贿案件的判决更加综合考虑各种因素,特别是突出考虑其他情节因素,试图摆脱长期以来单纯靠计赃来定罪的桎梏。但是这种立法的弊端也是不言而喻的。众所周知,如果撇开了赃之数额来谈贪污、受贿案件的司法审判无异于因噎废食。修改后的刑法第383条中不再有的具体犯罪数额,而是代之以“较大”“巨大”“特别巨大”“使国家和人民利益遭受特别重大损失”。然而究竟何谓“较大”“巨大”,刑法第383条没有任何解释,整个刑法典中也没有任何解释。此外,与之前的刑法第383条所不同的是,这次刑法修正案的修改对于犯罪者的刑罚大幅度增加了罚金刑。有学者即指出罚金刑的增加“可以切中贪贿犯罪人的痛处,其对于有效遏制贪欲滋生,减少贪贿犯罪具有无可替代的作用。同时,将贪贿犯罪的刑罚设置从交叉刑模式向衔接式转变”[10],然而对于罚金刑的适用,刑法文本中依然没有做出明确规定。

表3 刑法修正案(九)实施前刑法第383条规定简表

贪污受贿金额犯罪情节量刑5000元以下较轻严重行政处分2年以下有期徒刑或拘役5000元~10000元有悔罪且退赃可以减免刑事处分50000元~50000元较轻严重1~7年有期徒刑7~10年有期徒刑100000以上根据情节情节特别严重10年以上有期或无期徒刑死刑

表4 刑法修正案(九)颁布后刑法第383条规定简表

犯罪情节量刑贪污数额较大或有其他较重情节三年以下有期徒刑或拘役,并罚金贪污数额巨大或有其他严重情节三年以下到十年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产贪污数额特别巨大或有其他特别严重情节十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的无期徒刑或者死刑,并处没收财产

尽管这次刑法修改体现了不再唯计赃是从的立法精神,但是不应该认定这次修改就取消了计赃论罪。如果仔细考量新的刑法第383条,“数额”两字依然出现了高达四次之多,而且每一种量刑幅度都配有数额,尽管此次立法并没有明确规定涉案金额的具体数值。这就充分说明这次修改依然没有摆脱“计赃”这一环节,更不能说计赃论罪从中国法制史上消失了。此次刑法修改考虑到了我国各地经济发展不平衡,刑法中不便做出统一的规定。明确采用“不确定数额+情节”的量刑标准,着重在突出情节的作用,这对一些数额不大但危害性很大的犯罪分子是极具威慑力的。但是可以认定,数额不大者其危害性可以很大,数额巨大者,其危害性必然很大。因此,如何界定犯罪数额依然是贪污、受贿案件审判中的重要环节。既然贪污、受贿案件的审判依然离不开法律对于犯罪数额、罚金数额的规定或者对于其范围幅度的详细解释,那么这种立法这给目前的贪污、受贿案件的审判带来很大麻烦。

刑法修正案(九)对刑法第383条的修改在客观上造成了法律漏洞,导致新发的贪污、受贿案件没有合适的法律可以适用。此问题解决的途径无非是充分给予法官自由裁量权与出台司法解释两种。前者风险太大,在我国几乎不可能施行,而后者所带来的弊端也不小。因此,可以适用的办法也就是相关部门出台司法解释。然而从2015年11月起,刑法修正案(九)已经生效,可相关司法解释至今依然没有出台。贪污、受贿案件长期是最受全社会关注的案件,我国目前对于贪污、受贿案件的惩治力度规模空前,出现这样一个法律漏洞期,不得不说是刑法修正案(九)的一大遗憾。

关于贪污、受贿司法解释还有一个问题需要注意,那就是由如何进行司法解释的问题。有学者指出,“应由‘两高’用司法解释来确定具体的数额标准,即由司法解释规定一个相对确定的幅度,再授权省级司法机关根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在司法解释规定的幅度内明确本地区执行的具体数额标准”。[1]这个建议很好,但是问题在于如何将各省经济发展不同的客观状况与各省制定的司法解释很好地结合起来。换句话说,如何才能让各省制定的标准公平、公正、服众?比如北京与上海同属于全国经济发达的地区,如果这两个地方出台的司法解释在贪污、受贿犯罪数额量刑标准上出现较大出入怎么办?如果全国大部分地区制定的标准都差不多,那么这种分别制定各地司法解释的方式是否还有存在的必要?

贪污、受贿犯罪情节的界定固然与各地经济发展水平密不可分,但是这毕竟是司法审判而不是考核经济发展水平,一味的强调各地的不同而忽视惩治贪污、受贿犯罪的目的有失偏颇。这次刑法修改的思路强调各地经济发展水平差异,特别是中西部地区人民收入很低,却忽视了贪污、受贿犯罪的金钱来源并非直接来源于人民的收入。经济水平很差的地区往往监管措施也不强,经济水平很强的地区往往监管措施也很到位。因此,各地经济条件的差异并不能充分反映各地公务人员贪污、受贿的条件。贪污、受贿的金额和最终的刑罚与各地经济差异之间的联系不一定是直接相关的,它只是其中的一个因素。如果各地分别制定贪污、受贿犯罪数额标准,很容易引发公众对于法制的误解和不满,从而导致国家司法公信力的下降,这是我国目前法治社会建设绝对不能减分的一环。这次刑法第383条修改最主要的动机即在于此前的犯罪数额设置过低,已经不能完全适应国家经济发展需要。因此,笔者认为司法解释依然应该由两高进行解释而不必再由各地法院分别制定标准。这样既可以弥补刑法典中的不足,又有利于使各地的审判做到公平、公正。

四、唐代计赃论罪的借鉴

刑法修正案(九)颁布以后,计赃论罪不再被奉若神明。但是,对贪污受贿犯罪的司法审判依然不能立刻消除千年以来计赃论罪法律思想的影响。并且,计赃论罪盛行千年自有其道理。这表现为在审判贪污受贿案件过程中,“计赃”是不可避免的程序,也最能直观反映犯罪行为的社会危害性。刑法修正案(九)对刑法第383条的修改值得肯定,但是此次修改也让本条款可操作性大大降低,审判人员对此不免茫然。可以肯定,相关机构在此后必将有一系列法律解释随之出台。唐代三百年,吏治与法制由盛而衰,在计赃论罪的立法和司法方面留下了许多宝贵的经验教训。通过对唐代计赃论罪与刑法第383条的对比分析,今后处理贪污受贿犯罪问题有以下几点值得关注。

第一,要适时根据社会经济状况对法制做出改革。法律制度是建立在社会经济基础之上的上层建筑,尽管法律贵在稳定,但是当社会经济状况出现较大变化时,法律制度也必须随之而改。特别是与贪污受贿有关的法制,它与社会经济状况密不可分,更需适时改变。唐代初年重视立法,由《武德律》到《贞观律》又至《永徽律》及《永徽律疏》,法律在不断修改。这些法律修改不是新皇帝登基做的形象工程,而且是对法典内容进行实质性地大规模修改。比如史载贞观时期修律,“减大辟者九十二条,减流入徒者七十一条……凡削烦去蠹,变重为轻者,不可胜纪。”[4]如此大规模地修订法律,原因之一就是社会经济发展的巨大变化。唐初经济经历了隋末战乱,唐太宗初年甚至出现“绢一匹易米一斗”[9]的糟糕局面。到了贞观中期,经济好转,“米斗三四钱”[11]。物价变化直接对于惩治贪污受贿立法的定罪量刑标准产生影响,及时修订就成了刻不容缓的事情。

到了唐代中期,只进行了一次大规模修律活动,即唐玄宗时期的《开元律》。但是,唐代中期以后,国家长期处于战乱状态,物价飞涨,通货膨胀严重。唐律计赃论罪以绢为宗,但是唐代中后期的绢价已经比唐代初期飞涨了几十倍。根据胡如雷先生的计算,唐代正常年份绢价在200文每匹。[12]但是到了中后期,绢价每匹竟高达4 000文、5 000文甚至是7 000文。[13]这样一来,绢价已经与唐初大不相同,但是唐律却并未修订,依然是受财枉法十五匹即绞等规定。此时再依照唐律规定审判贪污受贿案件,势必出现罪罚不相当的情况。反之,不依照唐律审判,则有不依法审判之嫌,这也是古代法制所不能容忍的。唐代后期大规模出现不依照唐律审判的情况,与唐律已经不能适应社会发展需求不无关系。

现行刑法有关贪污受贿犯罪数额标准是根据立法当年全国城镇居民人均可支配收入确定的。[1]但是现行刑法制定与1997年,距今已经近二十年之久。这近二十年来,中国经济受到多次金融危机影响,物价水平、国民收入水平也都发生了非常重大的变化。但是,对于刑法典中有关贪污受贿犯罪的立法却罕见国家层面的大规模修订。如今的贪污受贿犯罪案例的涉案金额触目惊心,动辄以千万、亿来计算,百万级别更是多如牛毛。可是此前刑法典中贪污受贿死刑下限却仍是二十年前的10万元,刑法典的修改并没有跟上经济发展的脚步。尽管这些年来“两高”等机关也出台过司法解释或内部文件等来明晰贪污受贿案件的审判,但是这些解释的影响力毕竟不及刑法典。刑法不改,容易造成法律漏洞,加剧司法审判的难度,更容易给社会造成刑法沦为具文的印象。因此,今后国家对于刑法典中有关贪污受贿犯罪的规定,必须及时修改,使之适应国家经济的发展,不能重复唐朝的老路。因此,在今后的贪污、受贿犯罪问题的立法和司法解释上,相关部门依然有很多事情需要去做。

第二,要慎重考虑犯罪情节因素。随着计赃论罪被请下圣坛,今后的贪污受贿犯罪案件审判必然会着重考虑犯罪情节的因素。已经有学者提出今后应当“确立‘数额 +情节’的二元弹性定罪量刑标准”、“数额与情节并重”的建议。[1]不过,情节如何认定,却是一个大问题。与计赃论罪面对的是客观数额不同,情节因素会受到很大的主观因素影响。从唐代贪污受贿案件的司法实践来看,唐代许多案件的确没有机械地按照计赃论罪的法律规定来审判,而是考虑了许多情节因素。特别是唐代中后期,唐律已经不再适应唐代社会经济的发展,许多案件审判客观上也需要考虑情节因素。但是,站在今天的视角来观察,唐代的这些情节因素主要表现为皇帝的个人好恶或者是政治形势的需要,规范性不强。刑法修正案(九)公布后,刑法第383条的文本中“情节”即出现三次,但却让法条显得非常笼统和模糊。今后出台与情节认定相关的司法解释,应当以重点考虑降低法官主观因素和如何认定案件社会危害性为主。

第三,要杜绝以行政处罚代替刑事处罚。唐代处理官吏贪污腐败的案件,出现了大量以行政处罚代替刑事处罚的案例。中国古代行政与司法基本混为一谈,唐律中又有“八议”“官当”的规定以便犯罪官吏减刑。这就客观上降低了法律的严肃性与威慑性,也为司法人员枉法判决提供了便利条件。贪污受贿的犯罪行为,其侵犯的法益一般为公共利益。这种犯罪的社会危害性大,社会影响力也极其恶劣,一旦出现就应当依法处理,绝对不可以用行政处罚代替刑事处罚。唐代吏治崩溃的历史经验表明,以行政处罚代替刑事处罚降低了官员的犯罪成本,破坏了国家法制的运行,也让众多监察机关工作人员的工作成果付之东流。明清两代国家法典中取消“八议”“官当”等规定已经充分证明古人已经对行政处罚代替刑事处罚的弊端有了较为深刻的认识。如今,人民对于许多官吏受行政处罚不久后即高升的行为深恶痛绝,降低了国家法治公信力。如果能及时将犯罪人绳之以法,则可以减少这种隐患。

第四,要设置贪污受贿犯罪数额的立案起点。此前我国刑法典中,并没有贪污受贿犯罪数额的立案下限,只是笼统地对低于5 000元的犯罪作了规定,这在客观上为司法审判带来不小的弊端。无论计赃论罪是否在国家刑法典中存在,计赃问题是审判贪污受贿犯罪不可回避的问题和必经程序。不设立贪污受贿犯罪数额的下限,在客观上形成了法律漏洞,容易让许多看似轻微的贪污受贿犯罪人逃避刑法的制裁,为司法腐败提供了便利。“一些地方内部规定,贪污受贿5万元以下的不予查处”[14]。这种规定看似考虑到了司法机关工作强度等因素,却在客观上加剧了贪污受贿犯罪泛滥的局面。这刑法修正案(九)公布后,国家刑法典文本中取消了计赃论罪,犯罪情节因素的地位必然随之上升。这会给许多涉案金额较小的案件审判的带来问题。事实证明,犯罪数额小,其社会危害性、社会影响力不一定小。唐律中有关贪污受贿犯罪的规定就十分明确地规定了犯罪数额的立案下限,即“一尺绢”。一尺绢的价值很少,相当于今天几百元而已,低于这个贪污受贿数额一般不会对国家社会造成太大影响,完全可以以其他处罚方式替代刑事处罚。今后立法或出台相关司法解释之时,应当对于贪污受贿犯罪数额的立案下限做出规定。这个规定应当设置非常低,可以参考唐律的下限标准,比如500元、1 000元等等。既然对贪污受贿犯罪零容忍,那么案件多、司法机关工作强度太大等不应该是纵容贪污受贿犯罪的理由。

第五,要让贪污罪与受贿罪的量刑标准分立。刑法修正案(九)颁布前后,已经有许多学者对于目前我国贪污受贿罪处罚适用同一条款的规定提出异议,更有学者尖锐批评这种做法世所罕见。[15]这种立法的弊端非常明显,久为学界所诟病。但是,刑法修正案(九)却并未对刑法第386条作出修改。在国家大力反腐的背景下,这是立法上的重大缺憾。其实早在唐朝之时,唐律已经对贪污罪与受贿的定罪量作了非常明确地区分。在唐律中,单纯的受贿犯罪并不适用死刑,而贪污犯罪则适用适用死刑。在受贿犯罪中,受财枉法决断与受财不枉法决断之间的量刑区别也非常明显,后者并不适用死刑。在废除死刑成为世界主流的时代背景下,此次刑法修正案(九)已经对于贪污受贿案件的死刑适用问题做了非常严格的规定,在法律文本中罕见地运用了“并”字,以示慎杀的法律原则。今后在对贪污罪与受贿罪分别设立量刑标准时,唐律中的相关立法经验值得参考。

第六,司法解释中犯罪数额与罚金标准进一步细化。刑法修正案(九)对刑法第383条的修改使得刑法条文中不再有犯罪金额的明确规定。同时,其新增加的罚金刑也没有明确数额的适用标准。显然,目前的刑法第383条在缺乏相关司法解释的前提下几乎是无法适用的。可以肯定,未来必然出台相关司法解释来进一步明确贪污、受贿犯罪数额以及罚金数额的规定。司法解释不同于刑法典,它可以用更大的篇幅对于法律作详细的解释。刑法典中取消的数额的规定,并不意味着数额规定从此退出历史舞台。唐律中有关贪污、受贿犯罪数额的规定非常详细,既有起点也有适用死刑的下限,而且一层层呈阶梯状分布,既清晰明了又便于司法机关的审判工作。今后的贪污、受贿犯罪需要充分考虑情节等因素,不能延续唯计赃是从的传统。但是,更不能陷入唯情节论的怪圈。目前的刑法典中取消了犯罪数额的具体规定,司法解释需要弥补这个缺憾。未来出台的司法解释可以借鉴唐律相关规定的经验,尽量将犯罪数额与罚金数额的规定进一步细化,尽量在数额方面减少幅度变化,而将幅度变化尽可能地赋予情节因素的考虑上。这并不与考虑情节因素相矛盾,反而可以更科学地对贪污、受贿案件进行审判。

随着刑法修正案(九)的公布,有着千年传统的计赃论罪悄然走下圣坛,这无疑是中国法治的进步。不过,目前的立法状况远未达到值得欢呼的程度。计赃论罪虽然从刑法典中消失了,但是这并不意味着计赃程序从贪污受贿犯罪的司法审判中消失。随着国家反腐工作的深入展开,贪污受贿犯罪案件的司法审判工作将史无前例地走到镁光灯前接受全社会舆论的监督,司法机关工作人员的压力必然倍增。中国社会与中国人民深受千年以来计赃论罪的法律传统影响,如果司法机关在审判中完全忽视计赃论罪,其审判结果很可能造成民众对司法审判的误解,不利于现代法治在中国的成长。法制需要因时而变,但是法制变革应当是一个循序渐进的过程。刑法典中取消计赃论罪,但并不意味着计赃从此消亡。今后应该充分吸收唐代计赃论罪的经验,更科学地处理贪污、受贿犯罪问题。

注 释:

① 唐代斤与现在的市斤略有差异,唐斤约为600克。本文为方便计算,唐斤默认为今天的市斤。这样虽然略有误差,但是也足以说明问题。

② 不少法律史学者认为现存唐律版本为唐玄宗时期所刊定,所以也应计算唐玄宗在位时期绢价。史载唐玄宗天宝五年“米斗价值钱十三……绢一匹钱二百。”(参见胡如雷:《隋唐五代经济史论稿》,中国社会科学出版社1996年版,第152页)通过计算可以得知,唐玄宗时期一石米约一百五十文,一匹绢二百文,约为300元人民币。这个结果与永徽年间并没有太大差异,因此本文还是以永徽年间物价为准。

③ 关于史书记载的唐代惩治贪污腐败案件司法审判问题,不能一味武断认为唐代司法审判大多数情况都不是违法断案。从现有记载来看,唐人对于依法审判的重要性有比较深刻地认知。由于史书记载的局限性,流传下来的多数案例并不是严格依法审判的,可能更多依法审判的案件被史学家认为没有史学价值而忽略了。但是这仅是一种推断,就现有资料而言,唐代惩治贪污腐败的司法实践整体并没有做到依法审判。

〔1〕 赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑标准问题研究[J].中国法学,2015(1):25-47.

〔2〕 谢红星.唐代受贿罪研究——基于现代刑法的视角[M].北京:中国政法大学出版社,2011:76,239,203-208.

〔3〕 长孙无忌,等.唐律疏议[M].北京:中华书局,1983:91.

〔4〕 刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:2616,3125,322,2307,4021,2764,3974,2308,2138.

〔5〕 吕思勉.隋唐五代史[M].上海:上海古籍出版社,1984:821.

〔5〕 司马光.资治通鉴 [M].北京:中华书局1975:6286.

〔7〕 周伯棣.中国财政史[M].上海:上海人民出版社,1981:232.

〔8〕 王钦若,等.册府元龟[M].南京:凤凰出版社,2006:8087,7379,3469,8156,8156,3974.

〔9〕 宋祁,欧阳修,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975:1412,4648,1344.

〔10〕 张旭.也谈〈刑法修正案(九)〉关于贪污贿赂犯罪的修改[J].当代法学,2016(1):3-11.

〔11〕 吴兢.贞观政要·政体[M].成都:四川人民出版社,1987:42.

〔12〕 胡如雷.隋唐五代经济史论稿[M].北京:中国社会科学出版社,1996:152.

〔13〕 黄冕堂.中国历代物价问题考述[M].济南:齐鲁书社,2008:88.

〔14〕 欧阳本祺.论〈刑法〉第383条之修正[J].当代法学,2016(1):12-20.

〔15〕 高珊琦,曹玉江.对贪污受贿犯罪数额标准的重新审视[M]//赵秉志,张军,郎胜.现代刑法学的使命(下卷).北京:中国人民公安大学出版社,2014:761.Analysis of the Determining Penalty by Counting Booties of Tang Dynasty—the Modification of Present Criminal Law to the Article 383

(责任编辑 吴 星)

DOI:10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.04.027

SONG Wei-zhe

(East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042)

From modern times, there are rarely similarities between ancient law system and present one. However, determining penalty by counting booties is one of these similarities which has been truth for very long time included now. If transform the Crime amount of corruption recorded on Tang Code into today's currency, it will find extraordinarily similarity between them. For example, the starting point of capital punishment applied in this crime is about RMB 100 000. With the issuing of Criminal Law Amendment (Nine), the rule to determine penalty by counting amount was down to the Earth. Nevertheless, for the impact of traditional rule to estimate penalty is so deep, the amount of corruption will become dilemma difficult to overcome for trail in cases of corruption. In the perspective of today, useful experience also can be found in the regulation of corruption crime in Tang Code. In addition, if judicial trial wants to get rid of the old rule to determine penalty by sum thoroughly, it should not ignore this important history.

determining penalty by counting; standard of conviction and sentencing; Tang Code; Criminal Law Amendment (Nine)

10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.04.024

2016-06-17

http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.04.024.html

时间:2016-08-20 15:30

宋伟哲(1990—),男,河北张家口人,华东政法大学法律学院硕士研究生,主要研究方向为法律史、法理学。

D929

A

1007-6875(2016)04-0114-08