拉美国家20世纪70年代中期以来国企改革及借鉴

陈雅娟,胡树林

(西南科技大学 经济管理学院,四川 绵阳 621010)

拉美国家20世纪70年代中期以来国企改革及借鉴

陈雅娟,胡树林

(西南科技大学 经济管理学院,四川 绵阳 621010)

自20世纪70年代中期以来,以智利、阿根廷、墨西哥为代表的多数拉美国家对国有企业进行了强有力的改革。其中,私有化是拉美国企改革的重心,一系列措施促进了经济效益的提高并对减轻财政负担起到了积极的效果。然而,在一定程度上也造成了高失业率、金融动荡等负面影响,加剧了贫富差距,为拉美国家经济的长期发展埋下了隐患。由此,论文分析了拉美国企改革过程中的一系列措施所带来的影响、私有化带来的利弊以及对中国国有企业改革的借鉴。

私有化;结构优化;中等收入陷阱

一、拉美国家国有企业改革的背景

(一)经济民族主义盛行,国有企业亏损严重

二战后,拉美各国经济民族主义盛行。为了迅速恢复经济发展,摆脱经济落后的局面,拉美各国大力发展国有企业,一大批国有企业应运而生。随着国有企业的日益壮大,所涉及的领域也涵盖了国民生产生活的各个板块。1970年代中后期,国有企业几乎在所有涉及国民经济命脉的行业占据了垄断地位。也因此这一时期,国有企业对维护国家经济主权独立、推动本国经济发展起到了历史性的作用。

但是,随着国内外政治、经济形势的变化,国有企业的问题也日益突显。官僚化管理体制忽视经济规律,过度依赖政府政策,不思进取,不能适应市场竞争的需要;政府任命的国企管理人员,很多高管是为官员亲属,毫无企业管理经验,冗官冗费现象严重;设备陈旧、技术落后、成本高且不求创新,产品无法在国际市场上获得有力的竞争。因此,多数国有企业效益差,亏损严重。20世纪80年代初的墨西哥,除国有石油公司尚有盈利,其余所有国有企业都亏损,1981年墨西哥国有企业亏损额达7.89亿美元;1985年—1993年间巴西国家钢铁公司共亏损20亿美元。亏损的国企不仅无法向国家缴税,还需要大量的国家补贴维持经营,从而造成了国家财政的连年赤字,政府不得不大量发行货币和举借外债。基于此,国企亏损成为20世纪80年代拉美债务危机和高通胀的重要原因,严重阻碍了拉美经济的发展。因此,智利在20世纪70年代中期率先开展了国有企业改革,随后多数拉美国家也纷纷进行了国企改革[1]。

(二)新自由主义开始流行

战后,拉美各国以“进口替代”发展模式为主,国家对经济进行直接干预,其中大力发展大型国有企业为经济干预的主要手段,实行关税保护和限制进口外国工业品达到保护本国工业的目的。这一模式的弊端在20世纪80年代拉美债务危机和经济危机中充分暴露,与此同时,新自由主义开始影响拉美政府新一代领导人的思想,让他们决心开始变革。主要做法是:减少国家干预,企业私有化,实行市场经济和自由贸易,建立新的经济体制。自20世纪80年代中期起,各国政府都开始加速推进国有企业私有化改革。

(三)来自国际金融机构和西方发达国家压力

20世纪80年代发生债务危机后,拉美各国大都面临贸易条件恶化、债务负担沉重以及外部资金来源减少等问题,因此对IFS、世界银行以及发达国家提供的援助性贷款十分渴求,迫切需要得到各方的支援来实现债务的重新安排,以此减轻债务负担。然而,提供援助贷款的机构和国家在提供贷款前均提出一些前提条件,其中最为主要的是对拉美各国国有企业进行私有化改革。拉美国家迫于国际形势压力开始对本国国有企业进行改革。

二、拉美代表性国家国有企业改革特点

(一)立法为先,保障改革的实施

在对国有企业改革之前,拉美各国政府首先通过各种方式大造舆论,宣讲国家经济衰落的现状及改革的必要性,从而使人民群众做好接受改革的思想准备。其次,通过政治协商,制定或修改与本国的改革目标相匹配的法律,以此来确定改革中的相关事宜,为改革提供法律保障[2]。

与此同时,政府还成立了负责实施和监督管理的相关机构,以此来保证国有企业私有化改革的进行。阿根廷政府于1989年颁布了《国家改革法》,明确规定了哪些企业可以进行出租,哪些企业可以进行私有化。通过对法律的制定和修改,逐步扩大了国有企业私有化范围,保证了改革有序开展。

(二)拉美国企改革的实质是私有化

随着经济的发展和国内外形势的变化,早在20世纪70年代中后期开始,拉美国家充分认识到日益暴露出来的国有企业的弊端。逐渐意识到若要发展市场经济,首先应将大部分国有企业私有化。随后,拉美各国开始了轰轰烈烈的国有企业私有化改革。改革的实质是改变国有企业的产权,减少政府对经济干预,将国有企业推向市场,以达到发挥企业积极性、增强其竞争力、提高经济效益的目的。

(三)改革方式灵活多样

私有化改革过程中,拉美各国家根据本国的经济形势和财政状况,对不同的领域和不同的企业,采取了内容和方式都比较灵活的改革方式。在改革中,各个国家首先和私有化的国有企业类型不同,私有化的方式及程度也不尽相同。第一,将国有企业归还给私人部门。如智利政府军在改革初期,将240多家阿连德政府执政时没收的企业,无偿的归还给了原主人。第二,向私人直接出售企业资产。墨西哥在改革初期直接向本国私人出售了部分小型国有企业。到1985年,旅馆业等基本都被低价处理,减轻了国家的财政负担;第三,面向社会公开拍卖,实现最大收益;第四,实行股份制改革,在国内外的证券交易所公开出售国有企业的股票。阿根廷电话公司在证券市场转让出售了30%的股份;墨西哥通过证券公司,出售了60%的电话公司股份。第五,债务资本化。在20世纪90年代初,阿根廷国企私有化中,60%的支付方式是通过购买国内外债券的方式实现的。这种支付方式不仅降低了购买者的采购成本,同时也在很大程度上减轻了政府的财政压力。

(四)改革过程循序渐进

改革并非一蹴而就,尤其是对有关国民经济命脉的大型垄断国有企业更需要谨慎。改革初期,拉美各国以中小型国企作为切入点,进行私有化。在总结经验教训后,及时调整相关计划和改革方案,最后才对大型国有企业实行改革。在私有化改革的过程中,各国政府都非常谨慎,详细计划每个阶段,按照步骤进行。如,阿根廷政府在第二阶段的改革中,制定了大规模的私有化计划,以此来改善因第一阶段改革措施执行不力而出现的问题。在改革的过程中,各国政府基本上都是先对一般性的经济部门进行私有化改革,之后才对战略性经济部门开展改革。

(五)宏观经济调整是改革的首要目标

国有经济是宏观经济的重要组成部分,对于二战后坚持经济民族主义的拉美国家来说,体现得更为明显。所以,保持宏观经济稳定是拉美国企改革的最大前提,宏观经济调整与国有企业私有化的改革一并进行。例如:开放金融市场,实现自由浮动汇率和利率市场化;修改外资法,充分引进和利用外资来弥补国内资金的短缺;制定相关的政策,鼓励私人企业的发展;精简机构,减轻政府负担,实现收支平衡。

三、拉美国家国有企业改革的成效及负面影响

(一)国有企业改革的成效

1.提高了管理水平及企业的经济效益

国有企业私有化改革后,私人资本的进入使得私人资本的活动范围扩大,私人资本控制的一些企业可以与国有企业展开竞争。新企业综合实力明显增强,及时有力地采取了一系列改进措施,包括:更新机械设备,改进技术;大量地裁减冗员,精简部门机构;重视管理人员的专业性,提高企业运行效率;减少开支等。1990年,阿根廷政府对石油管理局下属的部分国有企业进行改制,1992年实现了4亿美元的盈利,与1990年5.76亿美元的亏损相比,这无疑是个巨大的进步。

2.减轻财政负担,促进经济稳定发展

从增加收入的角度来看,被私有化的国有企业增强了自身的竞争力,使亏损逐渐减少,利润增加。私有化后,政府税收得到了保障,财政收入状况明显变好,为经济的健康发展奠定了基础。从节约开支的角度来看,改革以后,企业从政府得到补贴大大减少,这在很大程度上减轻了政府的财政负担。1993年—1995年间,阿根廷政府的财政收入高达168亿美元。

3.拉美经济国际化趋势增强

拉美国企改革中,外资的有效利用,促进了外向型经济的发展,经济国际化趋势增强。国有企业私有化和重组的过程中,吸引了大量的外资涌入,大量国有企业的股份被外国投资者所购买。跨国公司在拉美地区的直接投资,仅在1994年—1998年的4年间,就增加了25%。不仅如此,通过这种合资经营的方式,拉美国家不仅充分地利用了外资、国外先进技术和管理经验,增强本国企业的竞争力,同时也促进了拉美国家国际化的趋势。

4.确立市场经济体制,实现资源优化配置

改革后,政府结束了对企业的强行干预。在市场经济中,为了获得经济效益的最大化,社会资源由劳动生产率低、经济效益差的部门流向劳动生产率高、经济效益好的部门,淘汰了一批实力薄弱的小型企业。而那些经济效益好、劳动生产率高、市场需求大的部门日益强大起来。在这个过程中,资源得到了最优化的配置,同时,实现了本国产业结构的优化,促进经济的良性循环。

5.实现政府职能转变,解放大批国有企业

改革前,政府既是国有企业的所有者、经营者又是管理者。首先,就资金支持方面,国有企业的资金来源全部都是来源于政府的财政支持,改革前政府财政已无法为国有企业提供足够的支持。其次,就人力资源管理方面,政府无法向企业提供高素质的管理人才。通过重组和私有化改革,政府减少了对经济的干预,实现了职能的转变,调动了企业的积极性,使其综合竞争力得到提高,将大批国企从水深火热中解放出来。

(二)国有企业改革产生的负面影响

1.就业和收入水平受到严重的影响,引起群众的不满

改革前,拉美国家政府在制定其就业政策时,都是将社会稳定作为首要目标。国有企业给国民提供了较为充分的就业岗位,各国失业率都相对较低。国企改革后,很大一部分效益低、成本高的企业被淘汰,造成了大量的失业。不仅如此,改革后的新企业为了提高经济效益和降低成本,更新设备,大批工人被解雇。部分国有企业在私有化后,所有者为了降低成本,开始对企业改制。减少工人工资,压缩工人福利,致使劳动者的生活水平下降。这在一定程度上对经济、政治和社会的稳定造成潜在的威胁。如,1997年的3月—5月间,阿根廷有14个省份先后出现了工人游行罢工,甚至发生警民冲突事件。1994年至2003年间,整个拉美地区的失业率从7.7%增加到10.7%。

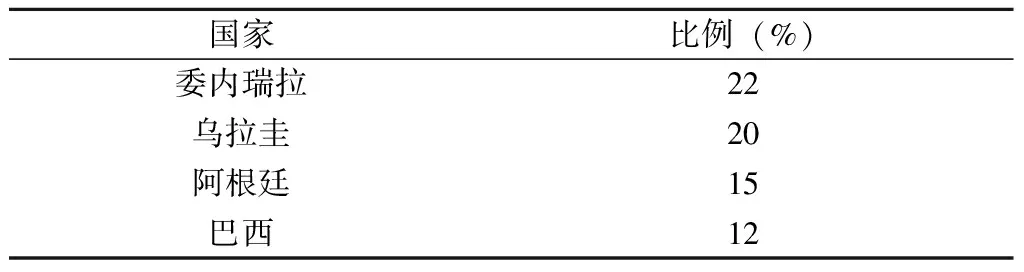

表1 2003年实际收入下降比例

国家比例(%)委内瑞拉22乌拉圭20阿根廷15巴西12

注:以1995年的收入水平作为100%来比较。

2.贫富差距拉大,社会两级分化加剧

以私有化为主要内容的改革使收入分配差距拉大,出现了少数私人垄断经济的现象,加剧了社会两极分化。在改革的私有化过程中,私人资本集团以较低的价格从政府手中将国有企业收购,获得巨额利润,成为暴发户,财富集中到少数人手中。另一方面,工人失业,工资福利被压榨,贫困人群的队伍进一步扩大,加剧了两极分化的趋势。据世界银行统计,近年来该地区收入最高的阶层和最低的阶层各占人口总数的20%,然而高收入阶层的收入占有全部国民收入的50%,而低收入阶层的收入仅占国民收入的4%,两者相差12.5倍以上,其中巴西的贫富差距最为严重,两者相差33倍。

3.国有资产流失严重

在私有化改革过程中,随着亏损企业的出售,国家财政状况得到了改善,但是部分国企以低于市场价的价格出售给一批私人业主带来巨额的收益。随着改革的深入,这个问题逐渐得到拉美各国的重视。其中,较为关键的是,私人投资者以从二级市场购买企业债券作为主要支付形式,这一形式无法避免导致国有企业资产严重流失。例如,智利私有化改革使得国有资产流失约占国内生产总值的4%。

4.外债压力增大

在改革中政府为了弥补赤字和本国资金的不足,将部分国有企业卖给外国投资者,增加了大量的外汇收入,而这种收入却只是短期的。从中长期来看,被私有化的企业在不久的将来就会扭亏为盈产生利润,此时,国际收支平衡面临巨大的挑战。如果政府采取限制利润汇出的措施来防范国际收支失衡,则必定会减弱或失去国内市场对外国投资者的吸引力。因此,资本抽回数量增加的情况一旦出现,将对拉美经济构成严重的威胁。除此外,过度利用外资,使本国经济更容易受国际经济波动的影响。2001年,拉美各国的外债总额接近8 000亿美元,比20世纪80年代债务危机时期翻了一番。

四、拉美国有企业改革对我国的借鉴

(一)发挥市场机制的作用,减少政府干预

拉美国企改革过程中,私有化增强了企业活力,提高了经济效率,有效减轻了政府的负担。对于我国来说,国有企业分布范围广、地区分散,需要大量的政府财政作为支撑,造成了国家财政的极大负担。因此政府应有所取舍,借助市场力量,引入社会资本,创造企业新的活力。然而,对于事关国民经济命脉部门,仍须保证绝对控制地位[3]。

(二)稳定宏观经济,避免贫富差距的增大

拉美国有企业私有化改革促进了经济发展的同时也加剧了收入分配不公和两极分化。20世纪90年代,拉美国家贫富收入差距为世界上最高,对社会经济政治的稳定和发展造成了巨大的威胁。因此,我国国企改革过程中也应注意这一问题。而解决这一问题的有力做法是通过资本市场竞争,发现国有资本退出过程中最合理的“寻找交易者”,通过市场 “定价”,最终实现“变现”和“转让”[4]。

(三)把握发展节奏,避免陷入“中等收入陷阱”

在经历此次改革之后,拉美国家的经济发展很快,并迅速进入中等收入国家之列。但是,由于改革中出现的问题,导致其贫富差距过大、经济增长动力不足、对外依存度高等情况的出现,最终出现了经济发展停滞。这种快速发展中积累的矛盾爆发现象,被称作“中等收入陷阱”。依据2008年世界银行公布的新标准,作为中等偏上收入国家的中国,同样也存在陷入“中等收入陷阱”的风险[5]。因此,在调控国有经济的时候,务必要注意对这些问题的防范。

(四)国家法律法规应为改革提供有力保障

拉美国企改革的顺利推进,得益于国家法律的有力保障。改革前,将相关法律制定完善,并在改革过程中根据实际情况进行修订,大大促进了改革进程的推动。我国进行国有企业改革应向拉美国家学习,立法先行,为改革中各项措施的实行提供有力的保障。

(五)充分发挥政府管理者功能,推动经济健康有序发展

拉美国家成为新自由主义改革试验的牺牲品,虽然通过私有化降低了国家作为生产者的这个作用,但是它管理者的功能没有被强化,所以这一点对包括中国在内的所有发展中国家搞经济改革的时候,应该加以注意的[6]。

〔1〕 王晓燕.智利的国有企业改革[J].拉丁美洲研究,2004(6):15-19.

〔2〕 黄文登.拉美国有企业改革的特点和影响[J].拉丁美洲研究,2000(2):1-6.

〔3〕 林毅夫,李志赟.中国的国有企业与金融体制改革[J].经济学,2005(4):913-936.

〔4〕 杨慧鑫,曲媛.中国国有企业改革及其治理[J].首都经济贸易大学学报,2008(1):27-33.

〔5〕 张燕,张金诚.现阶段我国国有企业改革若干问题的思考[J].现代管理科学,2005(1):83-84.

〔6〕 吴国平.效率与公正:拉美国家国有企业转制的启示[J].拉丁美洲研究,2004(6):1-11.

(责任编辑 杜 敏)

The State-owned Enterprises Reform of Latin America and the Reference since the Mid-1970s

CHEN Ya-juan, HU Shu-lin

(Southwest University of Science and Technology, Mianyang, Sichuan 621010)

Since the mid-1970s, most Latin American countries made strong reform of state-owned enterprises, represented by Chile, Argentina and Mexico. Among them, privatization is the most important part of the state-owned enterprises reform of Latin America, a series of measures promoted the improvement of the economic efficiency and had played a positive effect to reduce the financial burden. However, to some extent, also contributed to some negative effects, such as the high unemployment rate, financial turmoil, aggravated the gap between rich and poor, made a hidden under the long-term economic development for Latin American countries. The purpose of this paper is to discuss: the effects of a series of measures in the process of reform of state-owned enterprises in Latin America, the pros and cons of privatization and the reference e of the state-owned enterprises reform in China.

privatization; structure optimization; middle-income trap

10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.04.004

2016-03-31

http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13937/j.cnki.sjzjjxyxb.2016.04.004.html

时间:2016-06-20 15:30

教育部国别与地区重点基地“拉美研究中心”项目“拉美区域经济合作研究”(10sxb105),“欧债危机对中拉经贸关系的影响”(12sxlp04)。

陈雅娟(1990—),女,河南信阳人,西南科技大学在读硕士研究生,研究方向:区域经济。

F271.1

A

1007-6875(2016)04-0015-04