论《敦煌乐谱》的乐调性质

庄永平

(上海艺术研究所,上海 201103)

·乐律学·

论《敦煌乐谱》的乐调性质

庄永平

(上海艺术研究所,上海 201103)

文章从研究《三五要录谱》着手,来解开《敦煌乐谱》乐曲的调式之谜。像《伊州》等曲都是唐代有名的乐曲,历史文献明确记载为商调曲,但目前对《敦煌乐谱》的解译,却都是宫调曲,这个问题自林谦三研究以来,就一直成为一个解不开的谜。现在根据日本留存的、传自唐代的五种六式定弦法中,双调总体比壹越调、平调、大食调、黄钟调、般涉调要低大二度为基点,采用逆向追溯和相比对的方法,似乎可为这个难解之谜提供一个解决通道。

《敦煌乐谱》;《三五要录谱》;双调定弦法;越调定弦法;雅乐音阶;重乐音阶;宫调式;商调式

20世纪80年代掀起的《敦煌乐谱》热潮,已经过去了30多年了。虽然有些方面的研究稍有进展,但似乎总体上进入了休眠期。看来,古乐谱的研究并没有想象中的那么容易。而且,任何研究总是有高潮有低潮的,只要孜孜不倦、锲而不舍,相信总有解开谜团的一天。当然,有关史料的挖掘是很重要的,单靠《敦煌乐谱》本身所提供的材料是远远不够的。我们应该把有关的唐代乐谱,以及其他的古乐谱掺和在一起来研究,就容易找到解决的答案。

一、缘 起

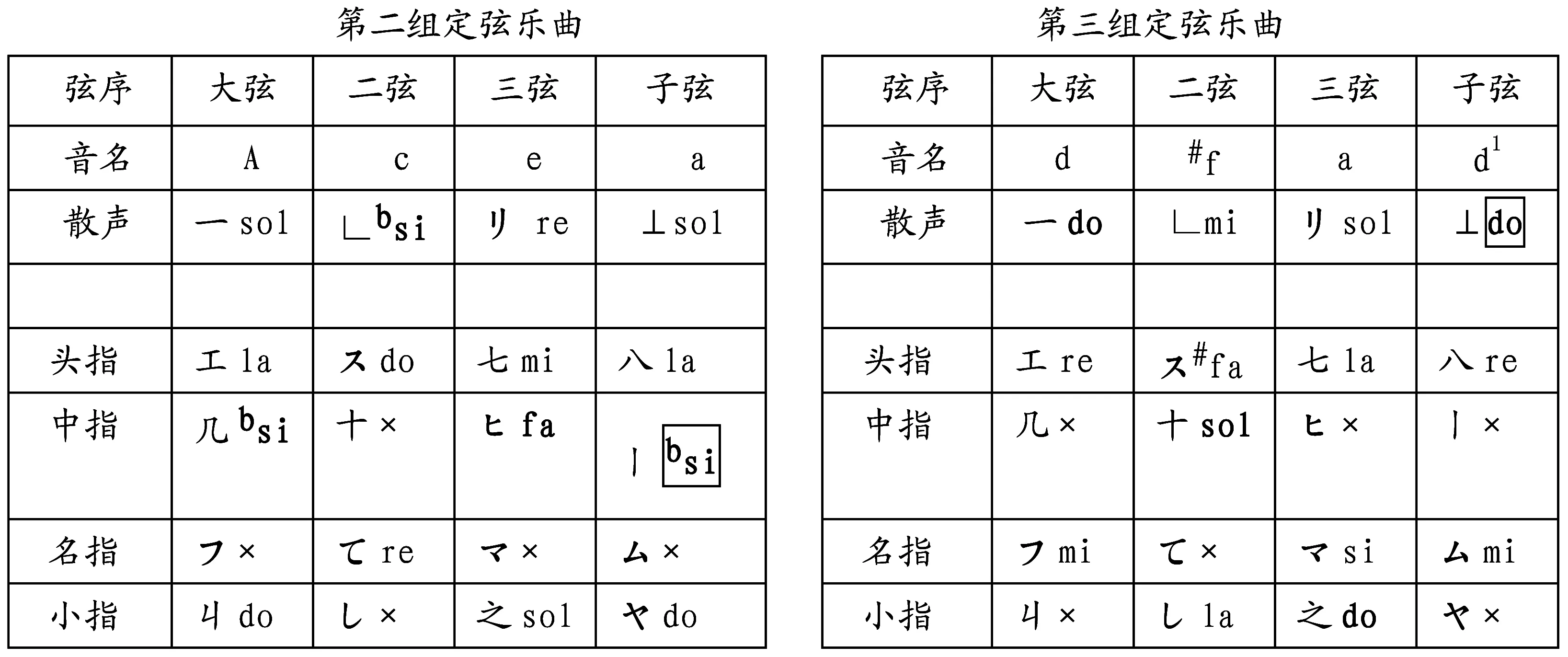

《敦煌乐谱》中令人困惑的问题很多,其中最主要的问题是,在众多历史文献记载中,像谱中的《伊州》曲是商调式,为什么解译出来的却是宫调或羽(角)调曲?这是一个颇为核心的问题,怎样来解释这一现象可以说是破解乐谱的关键之一。由于乐谱中出现具体调名的乐曲只有《伊州》等少数乐曲,故而对于整个乐谱解译具有相当的重要性。宋代王灼《碧鸡漫志》中提到的《伊州》曲,就非常典型地肯定它是七种调性上的商调曲:“《伊州》见于世者凡七商调:大石调、高大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商、越调,第不知天宝所制,七商中何调耳。”[1]131看来像《伊州》曲能用七种调性来演奏,这在唐代乐曲中大概也是不多的。这里,我们可以先不去管它具体运用的是哪个调性,只要注意乐曲是商调式就行了。正如丘琼荪在《燕乐探微》中所说的:“唐人的调,极注意音阶,这是商调,这是羽调”,“音阶重于高度。音阶是调的基本,曲成以后,不能轻易改变。高度则随时可以转换,在弦乐器上有时只需将关轴稍加缓急,便可奏成他调,音阶不相同的便不能。”[2]250-251,270-271这里,丘氏所谓的音阶调式实际就代表着乐曲旋律内容本身,说明乐曲用不同的调性来演奏,那是很方便的事。但不能去改变它的旋律(少量加花变奏则许可),尤其是结音是不能改变的。如果改变了乐曲的结音,旋律变化又较大,大概就成为后来词曲音乐中所谓的“又一曲”了。那么,此乐谱的第二组乐曲都结束在“ㄧ”谱字上;第三组乐曲都结束在“⊥”谱字上,根据整个旋律的进行,解译出来的都是结束在宫音而非商音上。通俗地讲很多历史文献记载,都说此曲是商调曲,但实际解译出来的却是宫调曲,这正是使人百思不得其解。下面先列表示之:

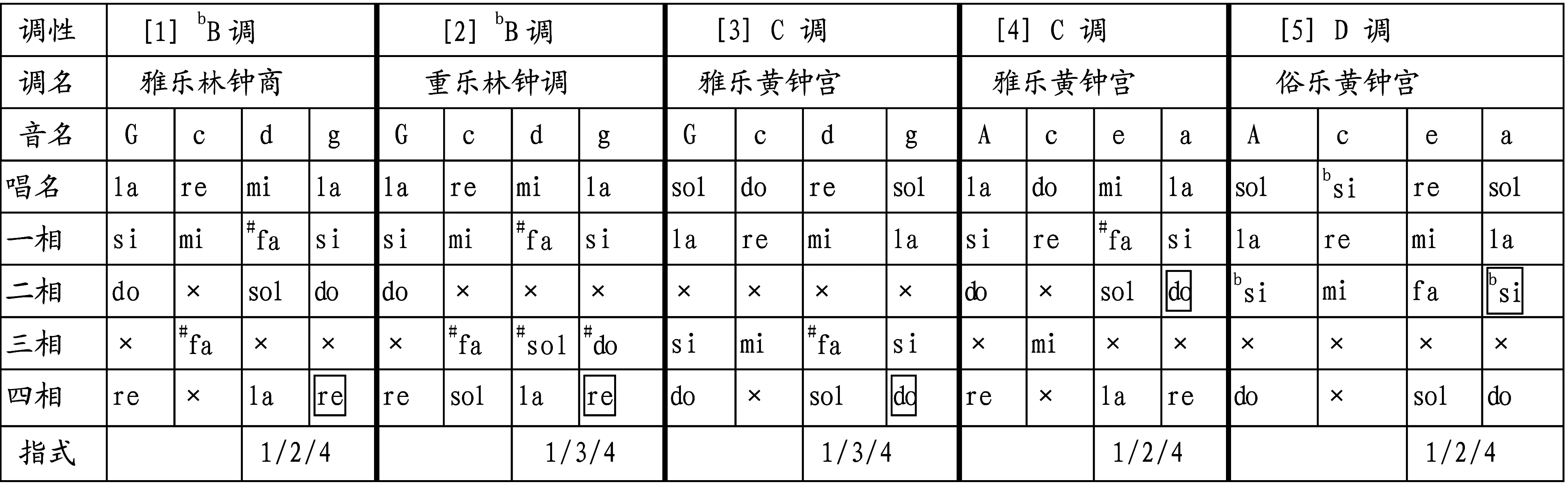

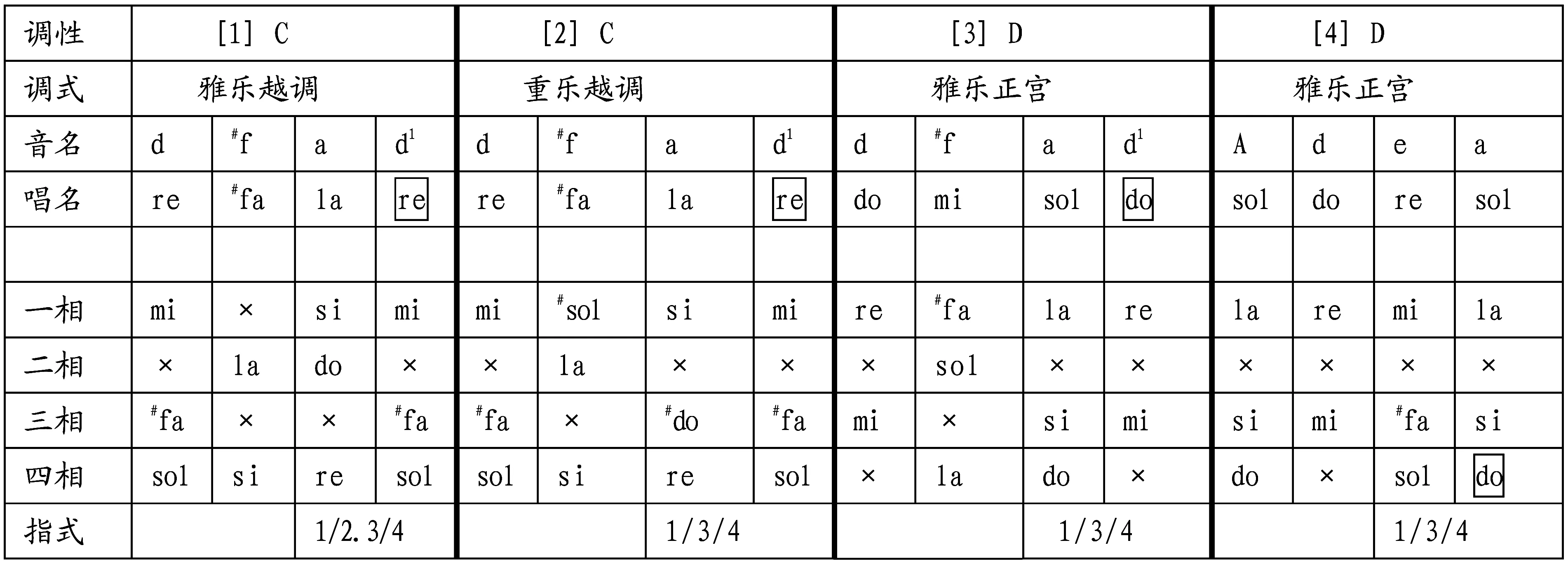

表1 《敦煌乐谱》第二、第三组乐曲定弦*笔者注:黑体字母为结束琶音;加方框者为调式音;×为不用之音。

二、《三五要录谱》的启示

《三五要录谱》原是由日本人藤原贞敏,作为第十二次遣唐使团的准判官,在中国学习琵琶时所抄录的。虽然他从艺的具体细节过程,有关文献记载上不无矛盾之处,但这并不能否定他来到中国学习琵琶的事实。《三五要录·卷第一》开首就载有:“太政大臣从一位藤原朝臣师——撰”,说明现在所看到的乐谱是另人根据藤氏的乐谱转抄的。藤氏的生卒年代(807-867)正是中国唐宪宗二年至懿宗八年,故该谱抄录的无疑都是中国唐朝的乐曲,而且可以肯定乐谱中的这些乐曲在唐及之前就已经流传了。在此谱开始的[调子品(上)]开首,就有一大段涉及旋宫理论的说明,这是对我国唐代武后敕撰的《乐书要录》一书的解释。此书所载的是我国古今音乐全般的通论,可以认为是关于唐代整个乐调体系的学说,但是在我国早已佚失,仅存第五、六、七卷。据林谦三在《东亚乐器考》中讲到:“下文的琵琶旋宫,无疑是《乐书要录》所记。现行本这旋宫法部分已亡失,而据《阿月问答》(镰仓中期的音律书),可知其时尚存。《问答》云:‘《乐书要录》第八卷琵琶(旋)宫法〔载《三五要录》〕云云。’原来在第八卷里。”[5]说明《三五要录谱》中保留有《乐书要录》部分内容,也就是此谱引用《乐书要录》来解释声与均的关系,由一均七调而生十二均八十四调,并附述其“私案”,即抄谱者对此书的理解与解释。从文中的阐述可以发现,日本对于唐代乐调的理解(即私案),已经不同于唐代音乐全般的通论。尤可注意的是其中的一段话:“亲王谱以性调、道调、双调居于乞食调之下,黄钟调之上;以角调加于般涉调之下。彼调子之名虽有十余,清浊之位不出五音。何则壹越调、壹越性调、沙陁调同音为宫;平调、大食调、乞食调、性调、道调同音为商;双调为角;黄钟调、水调同音为徵;般涉调为羽,即知十二调子不出五音也。”其中,壹越调、壹越性调、性调名称未见于唐宋记载,看来是日本所创用的,其他的如沙陁调、平调、大食调、乞食调、双调、黄钟调、水调、般涉调都是唐宋乐调的名称。下面据唐代《乐府杂录》中二十八调关系制表如下:[6]

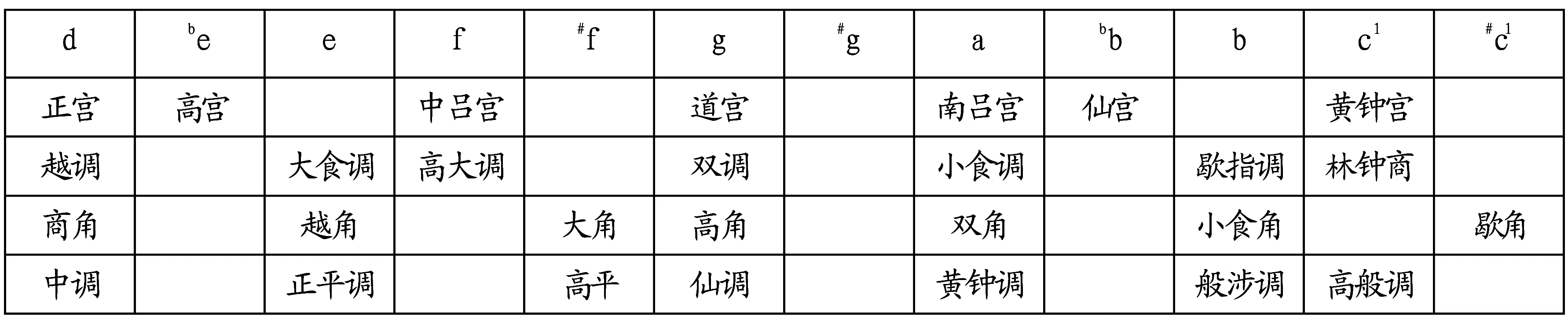

表2 唐代《乐府杂录》中二十八调关系*笔者注:1.中调(中吕调)、高大调(高大食调)、大角(大食角)、高平(高平调)、高角(高大食角)、仙调(仙吕调)、仙宫(仙吕宫)、高般调(高般涉调)、歇角(歇指角);2.角类原以越角为首有误,现改商角为首。

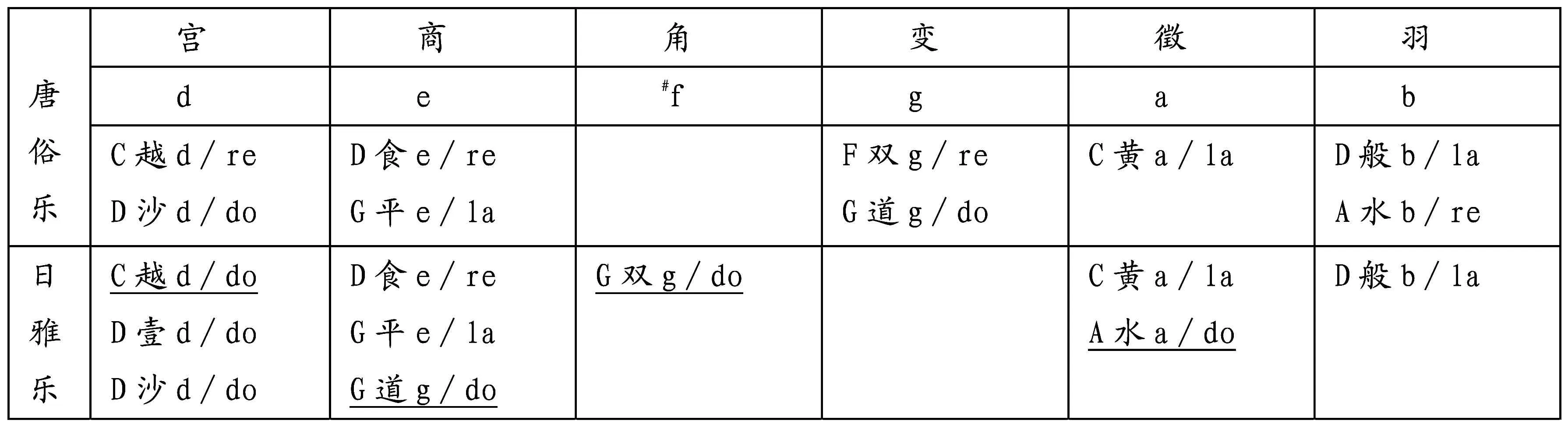

再把中日对唐乐调的相同与不同认识列表如下:

表3 中日对唐乐调认识异同*笔者注:越(壹越调)、壹(壹越调)、沙(沙陁调、正宫)、食(大食)、平(平调)、双(双调)、道(道宫)、黄(黄钟调)、般(般涉调)、水(水调、南吕商歇指调),下面划线的为日本认为所处的位置及性质。

(3)黄钟调与般涉调的调性、调式是符合唐乐的。但是,水调则发生了错误。水调即歇指调,是A调性上的商调。不知何故日本雅乐中不见较为重要的G调性上的林钟均小食调,而突出了A调性上的南吕均歇指调?而且,将水调认为是A调性上的宫调式,实际就成为南吕宫了,这可能与双调运用低大二度调性的连带误判。

三、《敦煌乐谱》乐曲的乐调性质

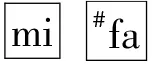

上面主要分析了《三五要录谱》中各乐调运用的大致情况,它们与《敦煌乐谱》乐调运用又有什么关联呢?实际上它们二者之间是有密切联系的。正如上面所讲到的,唐乐双调与越调定弦,在总体音高上相差大二度,即以中、子弦四度关系为代表,双调定弦d-g;越调定弦e-a,这一相差可以说是《敦煌乐谱》第二、第三组乐曲调式,从商调转为宫调的关键,在琵琶上就是通过二、三相半音的转换来完成的。下面先列表如下:

表4 第二组乐曲调式由“商”转“宫”步骤表

上表中[1]用低式定弦G c d g,子弦四相c1为调式主音,用1/2/4指式,bB调雅乐音阶林钟商调,这大概就是《敦煌乐谱》第二组的原始状况。但在日本雅乐中除大食调以外没有这种类型的商调,因为它在“壹越调曲”中,并没有还原那两个升号音,这也是日本把越调与沙陁调(正宫)掺和在一起所带来的结果,如果还原的话亦即反映了唐乐越调的真实情况。上表[2]同样的低式定弦用1/3/4指式(即用两个升号音),就成为bB调“重乐音阶”商调式。上表[3]是“重乐音阶”的首调谱面形式。这样,很明显原来子弦四相的c1音由唱名re转为do了,这是第二组定弦由原来林钟商的商调式,转为黄钟宫的宫调式的第一步。上表[4]在高式定弦A c e a上:一是四相的c1宫音又转到子弦二相上,这是构成第二组宫调式的第二步,是利用低式1/3/4指式与高式1/2/4指式调性相同而实施的;二是既然调式主音转到了子弦二相上,老弦必然又以低八度音加以支撑,于是,仍保持前三式老弦定c的状况。但是,正如上述,很显然琵琶上任何弦的二相是不可能成为商音的,于是,由商转为宫了。上表[5]最终完成C调雅乐音阶向D调俗乐音阶的转换。可见,第二组原是子弦四相c1音为商音的bB调雅乐音阶林钟商调,几经转折却成为了子弦二相c1音为宫音的C调雅乐音阶的黄钟宫调,但它最终又以D调俗乐音阶面貌呈现的。如果要将宫调还原为商调,先不管调性相差大二度,仅从上表的[4]与[1]的指式上看,它们是相同的(老弦的唱名do re mi换成re mi#fa,音程间关系也相同),只是缠弦二相的“几”换成四相的“ㄐ”,曲尾琶音由“几∟ヒㄧ”换成“ㄐ∟之也”,唱名由do do sol do换成re re la re即可,如果演奏更方便的话也可奏成la re la re。但是,值得指出的是,作为bB调的林钟商与黄钟宫同音位,笔者认为,很可能这就是历史上所称的“侧商调”。因为像黄钟宫在唐天宝年间改调名时,不仅没有时号名连乐曲也仅有《封山乐》一曲,似乎是有了正宫,黄钟宫在人们的概念里“驯致虚位化了”[8],转换为一种特殊的商调——侧商调。[9]当然,缠弦上“几”谱字必然是要用大指来按的,这是涉及到第二组琶音能否成立与演奏的关键。[10]

第三组的情况稍简单些,下面也先列表如下:

表5 第三组乐曲调式由“商”转“宫”步骤图

上表[1]是定弦移低四度前的d#f a d1,子空弦d1为调式主音,用1/2、3/4指式,C调雅乐音阶商调,这是原本的唐乐越调。上表[2]转为运用1/3/4指式,“重乐音阶”商调式,C调,也是日本《三五要录谱》中,“壹越调曲[下],琵琶双调”中,出现运用两个升号音的情况,这是商调式转为宫调式的关键一步。上表中[3]是[2]的首调谱面形式,用1/3/4指式,雅乐音阶宫调式,D调。上表中[4]是定弦移低四度后的状况,调首移到子弦四相位d1音上。因此,第二组与第三组乐曲,原来都是商调式,但调性相差大二度,前者为bB调后者为C调。后转为宫调式也是相差大二度,前者落音子弦二相;后者落音子弦四相。如果要宫调还原为商调的话,从[4]至[1]回归,用“十ヒ”两谱字,不用“スフマ”三谱字;曲尾琶音的“一十之⊥”唱名do sol do do换成re la re re即可。

最后,对于第一组乐曲的乐调性质,因为此组与第二组相同的《倾杯乐》曲旋律,还不能做到大部分对应,但乐曲结构则是基本相同的,因此,这里只能简约的归纳一下:一是移低四度前定弦e g c1d1;曲尾琶音“一スマ八”(唱名mi la mi mi),不应认为是落“八”谱字的角调式,而应认为是落“ス”谱字的羽调式。这是根据《五弦谱》中曲尾琶音以主音+五度音的规律,以及《三五要录谱》中以五度为“相生”的原则认定的,因此,要排除主音+四度音者。二是此组乐曲用fa,仅用中弦四相位(之),不用子弦二相位同音(谱字ㄧ,仅第二曲有一音),不用#fa音,或fa、#fa全不用;另si和bsi音间用,或也全不用等。因此,笔者认为,落“ス”谱字la或是羽调式,或角、变宫调式。与第三组乐曲关系,是同一音阶上的羽调(黄钟调)和商调(越调),如第10曲仅用五声音阶那样;其他或是双角(变宫位是越角)和商调。与第二组乐曲关系,定弦应降低大二度为d fbb c ,是同一音阶上的羽调(仙吕调)和商调(林钟商);或是高大食角(变宫位是商角)和商调。

结 语

上面是《敦煌乐谱》第二、第三组乐调由宫调式转回商调式的构想,就是建立在《三五要录谱》中的壹越调与双调,出现用#sol不用sol、用#do不用do现象之上的。用今天的音乐语言来说,就是C调固定调谱面中,凡do、sol两音均用#do、#sol替代,实际上就是运用高大二度D调的首调。这里有两种情况:一是定弦相差大二度,通过指式变化演奏所表现的不同。如低式定G c d g,调式落音子弦四相位;高式定A d e a,调式落音子弦二相位。前者用1/3/4指式,后者用1/2/4指式,虽调性相同,但旋律用音高低范围就不一样;二是定弦不变,如均定A d e a,但指式不同:1/2/4指式,子弦四相d1音位,为C调雅乐音阶商调式;1/3/4指式,子弦四相d1音位,为D调雅乐音阶宫调式,调性、调式均发生了变化。以上两种情况常交织在一起,于是就显得有点复杂了。如果以实际演奏来说,有一个演奏员用G c d g定弦,演奏了一曲《伊州》,而后另一个演奏员却用A c e a定弦来演奏。正如《乐府杂录》中记载的:康昆仑弹一曲《新翻羽调绿要》,段善本兼移到“枫(风)香调”上弹。[6]50康用什么定弦现不可知,段的“枫香调”在那时已“无所著见”,但在日本却留存着。[1]133在《三五要录谱》中风香调定弦A c e a,和《敦煌乐谱》第二组定弦相同。那康如果用越调定弦A d e a,1/3/4指式,段用1/2/4指式,均落子弦四相d1音,康是D调,段是C调,问题是康的宫调式,段奏成商调式了,那显然是不行的。因此,估计康用的是低大二度的G c d g定弦,这样,康用1/3/4指式,落音子弦四相c1音,为C调的宫调式,如上面表4[3];段用A c e a定弦,1/2/4指式,落音子弦二相的c1音,也是C调的宫调式,如上面表4[4]。虽然调性、调式相同但由于旋律用音范围不同,听起来效果肯定是有差异的。还有像《乐府杂录》中另记载的:“凉州所进,本在正宫曲,大遍、小遍,至贞元初,康昆仑翻入琵琶玉宸宫调……合诸乐,即黄钟宫调也。”[6]46这犹如《敦煌乐谱》第二、三组相差大二度调,原来是第三组定弦的《凉州》曲,《三五要录谱》的《最凉州》即沙陁调(正宫)曲,康翻成第二组定弦来弹,调性自然就低了大二度了。

总之,日本出现“重乐音阶”的现象,与唐乐《敦煌乐谱》中宫、商调式互转的现象,是有着直接关系的。

[1][宋]王灼.碧鸡漫志[M]//中国古典戏曲论著集成:一.北京:中国戏剧出版社,1959.

[2]丘琼荪.燕乐探微[M].隗芾,辑补.上海:上海古籍出版社,1989.

[3][日]林谦三.东亚乐器考[M].钱稻孙,译.北京:人民音乐出版社,1996.

[4]庄永平.敦煌谱琵琶商调调弦法[J].音乐艺术,1994(2):1-10.

[5][日]林谦三.敦煌琵琶谱的解读[J].陈应时,译.中国音乐,1983(2):16-22.

[6][唐]段安节.乐府杂录[M]//中国古典戏曲论著集成:一.北京:中国戏剧出版社,1959.

[7][唐]魏徵.隋书:第二册:音乐中[M].北京:中华书局,1958:346.

[8][日]林谦三. 隋唐燕乐调研究[M]//燕乐三书.郭沫若,译.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1986:178.

[9]庄永平.侧商调研究:兼论《敦煌乐谱》二、三组乐曲调式[G]//庄永平.琵琶·古谱·戏曲音乐研究:庄永平音乐文集.上海:上海音乐学院出版社,2011:378-387.

【责任编辑:吴修文】

On the character of musical tune in Ancient Scores from Dunhuang

(Shanghai institute of art,Shanghai 201103)

Fromsango-yōroku, the paper want to uncover the riddle of mode inDunhuangyuepu(Dunhuangtablatures).The piece Yizhou from Tang Dynasty show Gong mode in interpretation aboutDunhuangyuepu,and Shang mode in other historical documents. This issue has not solved since study period of Kenzo Hayashi.According to five tuning methods survived of Tang Dynasty in Japan. The Sōjō always show major second higher than Ichikotsu[-cho],Hyōjō,Taishiki[-chō], shiki[-chō], and Banshiki[-chō]. We can Crack the puzzleby methods for example the opposite investigation and antitheses.

Dunhuangyuepu(Dunhuangtablatures) ; Sanwuyaolu Score; Sōjō tuning method; Ichikotsu[-cho] tuning method; Gagaku; Chongyue scale; Gong mode; Shang mode

2016-08-12

庄永平(1945-),男,上海人,上海艺术研究所,主要从事琵琶、古谱、戏曲音乐研究。

10.3969/j.issn.1008-7389.2016.04.002

J612

A

1008-7389(2016)04-0018-09