多模态隐喻和小说叙事在电视广告中的应用

蒲秋菊

(川北医学院 外国语言文化系,四川 南充637000)

多模态隐喻和小说叙事在电视广告中的应用

蒲秋菊

(川北医学院 外国语言文化系,四川 南充637000)

运用概念隐喻和概念整合理论,对比社会变化及连续性在不同时间、不同类型、不同文化广告中体现并重建意义。分析中西不同受众文化背景的电视广告实例,研究多模态隐、转喻,叙事三者之间的互动本质,以及故事情节对广告的激活作用。在研究多模态隐喻和小说叙事在广告话语中互动的基础上,呈现出不断变化的全球和本土广告策略。

多模态隐喻;电视广告;叙事;跨文化

广告在现代社会占据重要的位置,话语分析学者和隐喻研究者都对它进行了研究[1、2、9、10]。但是迄今为止,对广告中隐喻潜势和心理空间唤起的基于社会文化体验的故事叙事研究没有引起足够重视。叙事的普遍形式是创造性虚拟,广告则是能激起文化内涵和意识形态内涵的叙事方式的综合体裁。基于此,本文将探讨广告中隐喻、转喻和叙事之间的互动,多模态隐喻、转喻中框架和故事线索的激活作用。

一、理论背景

自从认知语言学家们指出隐喻是人们日常生活思考和行动普遍使用的工具以来,隐喻的研究发生了翻天覆地的变化[1-4]。近二十年来,学者们开始探索隐喻在实际话语使用中的新领域,包括其在特定社会、文化语境中的交际含义和意识形态内涵[3-7、5-9]。此外,多模态隐喻的研究也逐渐兴起。多模态隐喻指源域和目标域通过不同的模态来实现(且可同为具象概念),现实中,两域通常可由两种以上模态共同呈现,如图像和声音,如果两域中的这些模态相同,也可算作广义上的多模态隐喻[8、10]。

日常生活中充满了叙事,从口述人物传记的章节到文学小说,包括寓言,事件报道,故事,无不是通过重组(为了制造悬念,引起惊奇改变时间顺序)成为有意义的叙事[11]。Johnson指出“叙事是理解人类一切行为的基本方式,它不仅是解释工具,也是我们体验事物的方式。”[12]11我们认为叙事的顺序和选择相关细节的原则都具有文化性。隐喻作为叙事的首要资源,它和叙事在话语的框架性和连贯性上都具有举足轻重的作用。Toolan指出,隐喻保持了词汇上的连贯性,叙事则确保结构的连贯,因此他们是互补的,这在本文分析的多模态话语中能够体现出来[13]。

关于转喻的作用及其与隐喻的互动,Lakoff认为:“转喻是一种象征关系,映射发生在单一域内”[3]36。也就是说,转喻是概念投射,目标域的理解部分通过源域的映射。并且转喻还具有交际性和功能性的动机。Forceville指出“交际者选择特定转喻中所用的词(源域)而非它转喻性所指的实体(目标域)总是提示了突显或观点的改变”[14]58。据此,两者的主要区别在于映射的本质牵涉到域内还是域外。笔者认为两者的互动体现在转喻在话语中激活并表达隐喻,通常是通过转喻链来表达复杂的隐喻意义。Urios-Aparisi在分析广告话语中的多模态隐喻和多模态转喻时,具体论述了在转喻中,源域和目标域的映射通常涉及了突出其中一个子域。此外,隐喻中的源域和目标域能在不同概念间建立一一对应关系,而转喻则是非对称关系[2]。

论及隐、转喻和叙事之间互动的本质,我们认为作为社会实践的产物,隐喻和叙事的功能不仅仅是描述性的,他们不仅表现事实或虚构,同样还具有践行力,能够引导行为。而这种行为可能是购买商品,也可能是情感投资或者展示产品。其次,两者的互动是动态的过程。作者不会每次处理一个主题时都重新塑造框架,而是利用已有框架来激活整个故事情节[15]。在新的语境中重构熟悉的场景。

鉴于概念整合理论(Conceptual Integration)能较好解释新奇隐、转喻和叙事性故事情节之间的关系,本文将借鉴Fauconnier& Turner的CI理论。整合理论认为,两个输入空间的结构投射到一个独立的空间,即是整合空间。它“接受输入空间的部分结构,同时具有自身的新显结构”[16]113。因此映射中的推理部分既非来自源域输入空间,也非目标域输入空间,而只能是整合空间。Turner提出“整合空间结合了故事情节的所有方面,通过部分投射输入故事的结构,构建了合成故事的结构。”[16]64CI能更充分解释多模态话语,尤其是合成文本,比如我们将在下部分讨论的电视广告。此外,投射具有选择性,输入空间中只有特定的特征才会反映到合成空间。

电视广告的分类采纳Cook的方法,他认为广告就是四个不同世界的互动:广告发送者的世界,梦幻世界,广告接受者的愿望世界以及现实世界[1]。广告公司的目的就是通过广告构建的梦幻世界和广告接受者的愿望世界将产品推送到广告接受者的现实里。本文中隐喻和叙事的互动是动态的过程,在变化隐喻、梦幻、想象、童话隐喻之间循环,在广告中典型地表现为梦幻世界和愿望世界。广告由于产品的卖点受时间、空间限制,很多信息都是隐含的。隐喻在构建这些隐含意义时起着至关重要的作用。另外,广告作为一种社会范畴内的文体,反映着基本的社会结构,社团、社会或特定文化的文化属性。隐喻本身就是构建身份与社会文化变迁的重要资源[17]。

二、三则可口可乐电视广告中的多模态隐喻和小说叙事

本文选择的三则可口可乐电视广告来自于三个不同的国家,受众的文化背景都不一样。其中,三则广告视频均来自youtube.com。研究的目的在于探讨本土文化如何将本土故事的叙述融入广告,其中有些还利用了众所周知的的文化观念。三则广告反映了广告的趋势:通过诉诸特定市场和受众来突显全球化。特别选择的三则广告是为了阐述隐喻与叙事之间的互动,数量有限,因此研究方法是质的研究,来分析多模态隐、转喻和小说叙事的互动。通过它们,不难发现想象和愿望世界的运用(可口可乐自动贩卖机里的梦幻世界,老套但独具文化特色的愿望世界),以下将逐一解释。

第一则广告是荷兰的可口可乐视频,第二则是澳大利亚,前两则定位为面向西方文化的观众,第三则广告来自中国,主要针对中国观众。将采用概念隐喻理论和跨域映射来分析前两则广告,概念整合理论(根源于概念隐喻)则用来解释第三则广告。因此,分析的侧重点有所区别,前两者着重隐喻和转喻在广告中的作用,最后一则主要关注心理空间在广告中的作用。研究发现在电视广告中,隐喻和心理空间在故事情节展开的过程中重新解释了先前的故事框架,并引导故事结尾。因而,叙事通常通过对故事的重新解读,来引发相关隐喻。第一则广告将我们前边描述的梦幻世界和现实世界联系起来,后两则体现了在两种不同文化(中国和澳大利亚)中重构可口可乐产品。

(一)荷兰可口可乐电视广告的多模态隐喻

荷兰可口可乐广告时长1分30秒,广告标语“自动贩卖机里的童话”。这支电视广告中的多模态隐喻主要是视觉和听觉刺激之间的互动。因为在意义构建中没有言语模态的表达,广告中的音乐就显得尤为重要[19]。

在第一个场景里,就能看到现实世界故事情节的框架结构。一个年轻男子想要从街头的自动贩卖机买一瓶可口可乐,这是我们日常生活每天都能看到的。他向机器里投了一枚硬币,硬币到了贩卖机里,梦幻世界因此开启。此时可口可乐广告音乐响起,接下来就是展现童话故事框架和机器里的梦幻世界,音乐始终陪伴硬币穿越梦幻世界,领略可口可乐神奇的生产过程。广告的最后场景,一瓶可乐从贩卖机钻出来,带领观众回到现实世界的框架。年轻人拾起可乐,当他望向瓶子时有片刻停顿,再打开时,广告音乐再度响起。提示假定的产品附加价值已得到认同。可口可乐不单单是饮料,它是特别的,充满魔力的。

在本则电视广告中,可以看出两条叙事线索:外部的,消费者的现实世界(即是广告中的男子),内在的,产品呈现的童话世界。主角打开瓶子时,两条线索融合,音乐将梦幻世界带回现实,因此,它成为将两条线索揉进一个故事的联系纽带,暗示着主人公也同时是童话隐喻场景和现实世界的部分。

广告中的隐喻先是通过转喻“COIN IN THE VENDING MACHINE STANDS FOR THE BUYING TRANSATION”,后在“JOURNEY”等隐喻中实现。此外,“JOURNEY”隐喻激活了“来源-路径-目标”的意象图示,使行为朝着最终方向。意象图示通过隐喻构成了我们身体和非身体的体验[20、21]。Johnson.提出在基本映射中“来源-路径-目标图示是我们解读故事字面或比喻旅程的基础”[12]169。并且他认为“STORY IS A JOURNEY”隐喻的确存在。在荷兰可口可乐电视广告中,它变成了“STORY OF COCA-COLA PRODUCTION IS A MAGIC JOURNEY”隐喻,体现出对传统隐喻的创造性重构[18]。它同时激活了对意象和音乐的隐喻表现,譬如自动贩卖机里的梦幻存在,可口可乐瓶子里流淌出来的音乐,并借此扩展出“COCA-COLA IS A MAGIC POTION”的隐喻。总之,隐喻通过两条故事线索的发展突显,叙事线索引导出隐喻,只是广告中代表消费者的主角自身没有意识到“MAGIC POTION”隐喻,他只感觉到发生了一些变化。

(二)澳大利亚可口可乐电视广告的多模态隐喻

澳大利亚这支电视广告持续时间1分钟,口号是“开启快乐”,是可口可乐全球“瓶子里的快乐”广告营销的部分。广告开头就能看到艳阳,蓝天,沙滩上躺着的两个年轻人,代表着典型的澳洲青年。之后,更多的青年男女在海滩上奔跑,跳进海里,游到漂浮的瓶子里,在里边浮动,可口可乐的音乐一直伴随其中。歌曲是Butch Walker的Open Happiness,歌词很有意味。我们能听到“lift me up”和“I was down”的表达,见例1和例2。这些隐喻性表达激起了“快乐是向上,悲伤是向下”的方位隐喻,因为Lakoff &Johnson[3]15提出“悲伤、沮丧一般伴随着下垂的姿态,而积极情绪通常是向上直立的”。

例1:C’ mon lift me up (it’s a brand new day)

例2:Just think yesterday I was down and out

同样的,例2中的副词“out”表达出的负面情绪与广告中年轻人在瓶子中快乐漂浮的画面形成对比。但当音乐歌词唱到“Happiness overflowing”(见例3)时,这一隐喻性表达通过展现年轻人飞出瓶子的视觉模态得到强化。

例3:Today I woke feeling lovely,

Happiness overflowing knowing somebody loves me.

青年男女手拉手,微笑着打开可口可乐时,就营造了一种大家共享喜悦的氛围。例4则是合唱伴随着所有年轻人一起打开瓶子的画面。

例4:Open up some happiness

最后一幕,观众能看出人造的物体其实是巨大的漂浮着的可口可乐塑料瓶,并得出“COCA-COLA IS THE CONTAINER OF HAPPINESS”的隐喻。

因为在广告的开头观众没有看到可口可乐的瓶子,而且它出现时也是空的,只能看到年轻人在它里面打开可口可乐瓶盖,所以,观众得重新解读之前的叙事,将之前展示青年在模糊的漂浮物体里畅怀的叙事,重新解读成可口可乐饮料促成了大家的幸福、快乐。从思想性上来说,即使是挑剔的读者也能从该广告中发现它所反映的典型的澳洲青年类型:轻松,愉快。

在我们的例子中不难看出,电视广告总是通过多模态的形式,结合国际和本土需求,将全球化的主题置于特定的文化体验。本则澳洲广告中,全球化的主题为快乐,年轻,有趣,而一提到澳洲,大家立刻能将它与阳光、海岸、沙滩联系起来。因此,广告的场景选择为澳洲特色的蓝天、白云、美丽的海滩。在这能产生幸福的场景下,让年轻人载歌载舞,就重构了可口可乐能够带来幸福的主题。透过这则广告,不难看出公司针对目标文化所作的良苦用心。

(三)中国可口可乐电视广告的小说叙事

我们选择的最后一则广告是张惠妹代言的可口可乐广告,时长仅20秒。广告开场,街角一隅,书店老板正昏昏欲睡,路边的青年都在无精打采,甚至还打起了呵欠。这是现实世界的框架,它投射的是大众的状态。当张惠妹伴着可口可乐的音乐登场时,她充满活力和快乐的情绪立即感染了所有人。观众此时需要重新修正之前的大众框架,因为它又转移到了个人框架:阿妹出现。大家能看到她在可口可乐贩卖机前停下,打开了瓶盖,喝下可乐,随即开心地发出“啵”的声音。画面跳出一头北极熊,手上也拿着可口可乐,与阿妹对饮。最后的画面是所有人都围着张惠妹开怀畅饮可口可乐。

在这则广告中,多模态叙事的完成是基于视觉,音乐,身体动作,言语表达之间的协作。当所有的路人和阿妹一起随着可口可乐音乐起舞时,音乐尤其助推了叙事的发展。故事中的所有人物都没有使用言语进行交流,只在最后张惠妹的歌词呼应了广告的口号(见例5),翻译成英文就是“Coca-Cola,Open up some happiness!”

例5:Come on,come on,把昨天都抛开,不用理由也能够觉得high,天天都快乐畅开。

虽然故事情节简单,但叙事从大众转移到个体,最后到大家一起分享,强调神奇的事总会发生(在张惠妹出场前,所有的人都是萎靡不振的)。叙事中所有的特点最后动态地投射到广告想要传递给观众的梦幻世界:大家喜欢的歌手和可口可乐饮料。广告邀约受众将自己也融入梦幻世界(跟喜欢的歌手一起跳舞,畅饮),再带回现实世界。

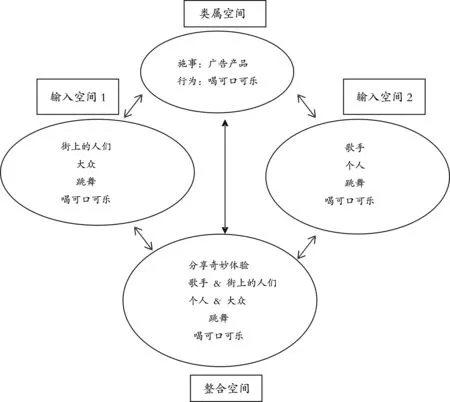

我们将用Fauconnier&Turner的概念整合理论来解释广告中的叙事过程(因为概念隐喻理论中源域和目标域的映射无法产生整合空间的新显特征)。简化的四空间图示见表1。最上方的类属空间代表之前目标域和源域之间就存在的相似点,或是分别位于表的左右方的输入空间1和2之间存在的相似点。这两个“心理空间”把最显著的,事实的,情感的,或相关的信息带到整合空间。它实现的前提是输入空间里所有的人和女歌手都共享一点重要特征—大家都在喝可口可乐。当然,输入空间里歌手和群众之间肯定有不同的特点,但它们对合成空间都是必要的存在[22-23]。两个输入空间的部分特征会投射到合成空间,合成空间产生的新显结构可能并不来源于任何一方。广告中,所有人都在消费可口可乐这一产品是两个输入空间的共同特点,它所带来的“整合结果”是创造性的,因为它超过了部分叠加的总和[23]。图表中的箭头代表着联系类属空间,输入空间与整合空间之间的特征,而两个输入空间之间的特征由于没有关联,没有箭头连接。每个输入空间都跟整合空间用箭头连起来,象征着它们合在一起的特征,也就是我们说的“新显特征”[23]。

表1 中国可口可乐广告整合示意图

换言之,奇迹无法直接从源域投向目标域,因为在源域中它并不存在,事实上,它是在整合空间才出现的,并投射到目标上去。这和我们说的叙事发展中隐含意义的选择,以及输入空间和整合空间中新显域的情况是一样的。因此,当歌手走上街头,停在可乐贩卖机前开盖畅饮,大家跟她一起唱歌跳舞,喝可口可乐时,就完成了从大众到个体,一个人歌唱舞蹈,喝可乐到大家共享这一盛事的转换,暗示着歌手和大众之间的共同点。广告因而制造了一种幻想:大家不仅可以和知名歌手共享一段时光,还能共享她的特征,跟她一起载歌载舞。在这过程中,可口可乐和广告音乐再次促成了“神奇”特征的融合。

仔细比较可口可乐公司在三个不同国家投放广告的策略,不难发现其针对不同文化做出的调适。荷兰广告通过可乐连接起来的梦幻世界和愿景世界,符合欧洲大陆文化多样性与包容性的特点;澳洲广告则将产品符号与澳洲人性格直率幽默、享受生活紧密关联;反观投放中国的广告,一是充分利用名人效应,请明星代言,二则在大家一起畅享可口可乐时,广告达到高潮,体现了中国哲学中“独乐乐不如众乐乐”的精髓。对各国文化的适应和尊重更有利于国际企业形象和产品融入本土市场。

三、结论

本文探讨了隐喻、转喻和叙事如何在广告中互动,以及这种互动本质是社会的产物,因为透过它,我们可以洞察社会变化是如何在不同时间,不同文化中体现,并在话语中创造性地表征和重构的。事实上,本文强调这三者作为社会产物的重要性,而不仅仅是“思考的方式”或“单纯的表述”,他们是具有隐含意义的劝说、表达工具。我们尤其关注了多模态隐喻和叙事之间的互动,而这显然迄今没有引起足够的重视。同时,我们认为电视广告借助多模态,将全球化主题植根于特定文化体验,可以将国际和本土需求很好的结合。叙事类型上选择童话,通常能将故事的明线或暗线带出,给予广告别样的“神奇”“梦幻”隐喻。在广告解构和重构中,隐喻和转喻起着重要作用。它们是行事的,不但劝说消费者购买产品,还参与到所投射的广告品牌特征中去。

可口可乐在全球的广告营销中,同样的“快乐”主题针对不同的受众,在不同的文化语境中重新解构。在我们选择的三则电视广告中,听觉模态,主要指音乐,在隐喻和叙事框架的结构中扮演着至关重要的角色,尤其是后两则广告音乐的歌词。由于样本数量的局限,多模态之间互动在电视广告中的运用可以采纳更大的样本,以期得出更有说服力的结论。

[1]Cook, G. The Discourse of Advertising[M]. London: Routledge. 2001.

[2] Urios-Aparisi, E. Interaction of multimodal metaphor and metonymy in TV commercials: Four case studies. In: Forceville, C.& Urios-Aparisi, E. Multimodal Metaphor [M]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter,2009:95-118.

[3]Lakoff, G. & M. Johnson. Metaphors we live by [M]. Chicago: University of Chicago Press. 1980.

[4]Gibbs, R.W. The Cambridge Handbook of metaphor and Thought[M]. Cambridge: Cambridge University Press. 2008.

[5]Kövecses, Z. Metaphor: A practical introduction[M]. Oxford: Oxford University Press. 2002.

[6]Kövecses, Z. Metaphor in culture: Universality and variation[M]. Cambridge: Cambridge University Press. 2005.

[7]Kövecses, Z. A new look at metaphorical creativity in cognitive linguistics[J]. Cognitive Linguistics, 2010, (21): 663-697.

[8]Musolff, A.& J. Zinken. Metaphor and Discourse[M]. Palgrave: MacMillan.2009.

[9]Semino, E. Metaphor in Discourse[M]. Cambridge: Cambridge University Press. 2008.

[10]Forceville, C. Non-verbal and multimodal metaphor in a cognitivist framework: Agendas for research. In: Forceville, C.& Urios-Aparisi, E. Multimodal Metaphor [M]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter,2009a:19-42.

[11]Sternberg, M. How narrativity makes a difference[J]. Narrative, 2001,(19):115-122.

[12]Johnson, M. Moral Imagination. Implications of Cognitive Science for Ethics[M]. Chicago: Chicago University Press. 1993.

[13]Toolan, M. Narrative Progression in the Short Story: First Steps in a Corpus Stylistic Approach[M]. Amsterdam: John Benjamins. 2009.

[14]Forceville, C. Metonymy in visual and audio visual discourse. In: Ventola, E.& A.J.Moya.The World Told and the World Shown:Multisemiotic Issues[M]. London: Palgrave Macmillan.2009b:56-74.

[15]Nerlich, B. Communicating Biological Sciences. Ethical and Metaphorical Dimensions [M]. Farnham and Burlington: Ashgate. 2009.

[16]Fauconnier, G. & M.Turner. Blending as a central process of grammar. In: Goldberg, A. Conceptual Structure, Discourse, and Language[M]. Stanford: Center for the Study of Language and Information.1996:113-130.

[17]Romano, M. Situated-‘instant’ metaphors: Creativity in Spanish 15M slogans. Metaphor in the Social World[J]. Special Issue on Metaphorical Creativity Across Modes, 2013,(3):240-259.

[18][18]Hidalgo-Downing H. & K. B. Kraljevic Mujic. Special Issue on Metaphorical Creativity Across Modes [J].Metaphor & the Social World,2013:133-139.

[19]Porto Requejo, D. Multimodal digital storytelling: Integrating information, emotion and social cognition[J]. Review of Cognitive Linguistics. Special Issue on Multimodality and Cognitive Linguistics. 2012(11): 369-387.

[20] Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things[M].Chicago: University of Chicago Press. 1987.

[21]Clausner, T.C. & W. Croft. Domains and image-schemas[J]. Cognitive Linguistics, 1999(10):1-31.

[22]Fauconnier, G. & M.Turner. The way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities[M]. New York: Basic Books, 2002.

[23]Forceville, C. Creativity in pictorial and multimodal advertising metaphors. [M]// Jones, R.H. Discourse and creativity. Harlow: Pearson,2012:113-132.

(责任编辑 林东明)

Multimodal Metaphor and Fictional Narrative in TV Advertising

Pu Qiuju

(Foreign Language and Culture Department, North Sichuan Medical College, Nanchong, Sichuan 637000)

The paper employs the Conceptual Metaphor Theory and Conceptual Integration Theory to compare how social changes and continuities are represented and re-contextualized in advertising discourse across time, genres and cultures. The essence of the interaction among multimodal metaphor, multimodal metonymy and storytelling is addressed by analyzing three TV advertisements, and the activating impetus storylines give to TV advertisements is discussed. Finally, the global and local advertising strategies are presented based on the study of the interaction between multimodal metaphor and novel narrative in advertising discourse,

multimodal metaphor; TV advertisement; narrative; cross-culture

F713.8

A

1008-293X(2016)05-0084-06

10.16169/j.issn.1008-293x.s.2016.05.016

2016-06-11

四川省教育厅2015年一般项目“跨文化背景下多模态隐喻使用的对比研究——以广告为例”(15SB0117)的成果。

蒲秋菊(1982-),女,四川南充人,川北医学院外国语言文化系讲师,研究方向:语言学、外语教学研究。