产业园区转型升级的国内文献综述*

何 娇,周国华,杨云源

(1.楚雄师范学院地理科学与旅游管理学院,云南 楚雄 675000;2.湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南 长沙 410081)

产业园区转型升级的国内文献综述*

何 娇1,周国华2,杨云源1

(1.楚雄师范学院地理科学与旅游管理学院,云南 楚雄 675000;2.湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南 长沙 410081)

产业园区是我国经济发展的核心增长极,自产业园区诞生以来,国内学者对产业园区现状、问题及发展对策等方面形成了丰富的研究成果。转型升级是产业园区实现进一步发展的主要手段,本文从产业园区转型升级的动力、机制与路径选择及目标三个方面对国内学者的相关文献进行综合总结,并根据目前的研究重点及方向,从转型升级中产业园区的分类定义、转型升级过程中基本规律的总结、加强定量分析方法的运用等方面提出进一步研究的方向。

产业园区;转型升级;文献综述

1.引言

20世纪80年代,为促进区域经济发展,以政府部门主导的产业园区建设如火如荼。经过了近三十年的发展,我国各级各类产业园区数目繁多,截止2015年底,国家级产业园区数量364家,省级产业园区近2000家,还有各县市自行设立的产业园区。在产业园区数量及类型增加的同时,产业园区的发展也面临着各种各样的问题。随着我国经济进入新的发展阶段,经济结构、经济增长方式及发展模式等的转变,就需要产业园区加快转型升级,适应新的环境。通过相关文献的检索,我国对产业园区转型升级的研究开始于21世纪初。近几年来,沈宏婷[1]、曹贤忠[2]、吴志军等学者都对我国产业园区转型升级进行了大量的研究,形成了丰富的研究成果。产业园区是地区产业集中的区域,是地区经济发展的重要增长极,本文将对国内学者对产业园区转型升级的研究成果进行总结,归纳出产业园区转型升级的动力、方向及路径选择、转型升级目标等三个方面的特征。

我国的产业园区是政策性的产物,是鼓励工业建设而设立起来的特殊政策地区,因此,在社会经济环境不断发生变化的情况下,产业园区的发展状态也呈现出明显的阶段特征。我国最早的产业园区设立于1984年,2003年开始对各类产业园区进行清理整顿和审核,2006年公布了审核公告目录,2012年起又开展了新一轮的产业园区审核公告目录的更新工作。按照国家政策调整的时间特点,本文将产业园区转型升级划分为两个阶段:第一次转型升级开始于21世纪初,止于2010年底;第二次转型升级开始于2011年。因此,本文对研究成果的综述也将分成两个阶段来进行分别阐述。

2.产业园区转型升级的动力

产业园区第一次转型升级研究大概始于21世纪初,改革开放初期依靠国家政策优惠等措施而建立起来的产业园区,经过数十年的发展,已经开始面临产业园区数量过多,类型重复等问题,因此,各类产业园区如何生存是首要问题。一方面国家从政策层面进行了产业园区的清理整顿;另一方面,产业园区的传统模式出现了问题,以引进外资为主,以出口为主及以先进技术为主的发展模式不再适应发展需要,因此引起产业园区由外到内的转型需求。总体而言,产业园区转型升级的动力主要来源于外部和内部两个方面。外部动力主要来源于国际国内形势的转变。詹其柽(2001)[3]、朱仲羽(2001)[4]、王雄昌(2010)[5]、方建中(2010)[6]等认为,随着我国加入WTO、经济国际化进程的深化及经济全球化压力的增加,如何吸引外资、加大出口等就受到国内国外的竞争的影响。同时,以政府主导型的产业园区开始面临税收优惠以及区域经济战略的调整,而政府职能未及时完善使得问题越来越明显。内部动力主要是从产业角度而言。朱仲羽(2001)[4]、沈宏婷(2007)[7]、王雄昌(2010)[5]等认为:一方面,产业园区数量不断增加,导致产业园区同质化,引起无序竞争;另一方面,产业园区内产业结构单一,以发展工业为主,同时工业类型以劳动密集型出口加工装配业为主,缺乏技术创新,产业关联性差,未形成产业集聚。研究方法上,多为定性研究,主观上从形势政策角度入手。徐磊(2005)[8]、王雄昌(2010)[5]等从制度经济学、产业经济学角度,分析规模经济、产业集聚、产业升级及生产力梯度转移等对转型优化升级的驱动作用。

第二次转型升级研究开始于2011年,这一时期,早期保留下来的省级和国家级开发区,以及后来发展起来的各级各类开发区数量又开始增加,以要素驱动的开放型经济对于这一时期的产业园区已不再适用,需要向创新型经济转型。这一时期的动力及原因,同样从外部和内部两方面来讨论。外部动力而言,李存芳(2011)[9]、安礼伟(2013)[10]、吴志军[11](2015)、赵冰琴(2015)[12]、张喆侃(2015)[13]等认为受世界金融和经济危机影响,在全球资本与产业转移的环境下,同时国内市场中由于土地、劳动力成本的上升、经济增速换挡、经济结构转型等形势的转变,新一轮的产业园区转型升级的需求也就形成了。另外,唐承丽(2013)[14]提到整体区域环境由于受到综合交通体系网络化等的影响,各产业园区的地域优势相对弱化,这也是转型升级的动力之一。内部动力而言,刘司梦(2011)[15]、卢弘旻(2012)[16]从产业升级、全球性产业转移和产业园区生命周期等理论出发,对现有开发区存在着产业粗放式增长、产业关联度不高、产业能级不强等多种问题,也需要从企业角度对整个产业进行转型升级。曹贤忠(2015)[17]从经济、社会以及环境三大方面运用主成分分析方法,认为技术创新、经济发展、社会体制、人力资源、生态环境是依次影响产业园区转型升级的主要因素。

3.产业园区转型升级方式与路径研究

受到传统发展模式的制约,这一阶段的产业园区经济是一种开放型经济,因此,产业园区第一次转型升级的重点在于如何转变传统发展模式,转型升级方式与路径主要有以下几种:

一是发展模式的转变。詹其柽(2001)[3]、胥和平(2003)[18]强调改变传统发展模式,向外资与内资相结合、工业与服务协调发展、国际国内市场相结合、速度与效益综合的方向发展。

二是对产业结构的调整。这一阶段主要围绕产业园区如何重新组合各类产业,形成产业集群为目的。王雄昌(2010)[5]认为开发区转型的内存机制是集聚与扩散,通过企业与产业形成集聚与扩散机制是主要途径。同时,方建中(2010)[6]还强调了创新的作用,通过产业创新、企业创新来实现转型升级。

三是管理模式的转变。沈宏婷(2007)[7]、石忆邵(2008)[19]提到了管理体制的创新。转变政府职能,提高区域环境优势,加大基础设施的投入,管理机制改革由政策优势向体制优势转变,由行政区管理模式到企业型管理模式转变。

产业园区在经历了第一次转型升级后,在开放型经济基础上做出了许多变革,而2011年以后,开放型经济的思路不再适用,向创新型经济转变是新的出路,因此,这一时期,创新是核心,无论是从发展模式还是产业结构等方面,问题更明确,解决方式更具体,陈耀(2011)[20]提出了“扬州模式”,认为产业园区转型升级应该从产业集群、制度创新、产业联盟和研究平台四个方面努力。曹贤忠(2014)[21]对芜湖市经济开发区转型升级评价得出整合集群模式、价值链攀升模式、行业转型模式、搬迁改造模式及营销方式模式。吴志军(2015)[11]针对生产效率和可持续发展两大问题,提出以产业转型升级、产业集聚、产城融合、体制机制创新以及生态园区建设为导向的五大产业园区转型升级路径选择方案。总的来说,这一时期转型升级方式与路径主要通过以下几方面来实现:

一是产业结构的调整。李存芳(2011)[9]提出基于全球产业转移的形势下,各产业园区应该将产业由低端向高端演进,产业集群向创新集群推进;舒先林(2012)[22]认为产业类型应该由制造业向先进制造业和现代服务业发展;刘司梦(2011)[15]拉升产业链,壮大产业优势,推进主导产业集聚。

二是功能结构的改变。李存芳(2011)[9]、舒先林(2012)[21]、安礼伟(2013)[10]、吴志军(2015)[11]提到产业园区应改变以单纯的发展工业为目标,应该突出城市服务与生产服务结合、由经济功能区向现代新城区转变,实现产城融合。

三是可持续发展的提出。刘司梦(2011)[15]、曾振(2013)[23]、唐承丽(2013)[14]、吴志军(2015)[11]等都提到了循环经济、集约型发展模式、生态园区等可持续发展的理论。

四是管理体制的创新。舒先林(2012)[21]、谢自强(2012)[24]、吴志军(2015)[11]、赵冰琴(2015)[12]等都提到了完善及创新管理体制机制,分别提到了政府、企业和社会共同参与、政府主导、企业运作、企业化政府等产业园区管理体制的新模式。

总体而言,对产业园区转型升级方向与路径的分析多为定性分析,近几年定量分析的引入加强了方向与路径的可靠性。第一阶段中,产业园区转型升级的方式与路径多是定性分析,以主观判断为主,而第二阶段,定量分析方法的引入,使得转型升级的方向更为明确。唐承丽(2013)[14]对湖南66个省级产业园区进行分析评价,将其划分为四个发展层次,并针对这四个层次提出差别化的转型发展械。曹贤忠(2014)[20]以芜湖经济技术开发区为例,从产业转型、体制转型以及功能转型三个方面进行转型升级的水平测度,明确了转型方向。郑国(2014)[25]通过研究产业园区发展动力要素的演替入手,分析目前产业园区的主要动力包括外向型经济、固定资产投资等,并依此提出发展对策。谷文琴(2015)[26]对合肥市经济技术开发区构建经济实力评价指标体系,并对其分析评价,从得分中确定转型的方向与路径。李自琼(2015)[27]对13个国家级经济技术开发区进行创新转型能力评价,比较各产业园区的转型能力,明确了转型方向。

4.产业园区转型升级的目标

无论哪一个阶段,对产业园区转型升级的目标基本是一致的,实现可持续发展是核心,向功能多样化的城市综合功能区转变是目标。只是随着转型升级的不断进行,对最终目标的实现路径更为清晰。第一次转型升级只是提出了朝着城市综合功能区转型的基本目标,而第二次转型升级过程中,则明确了实现最终目标的总体路线,首先是产业园区朝着创新型、和谐型、生产型、协调型和开放型的宜产宜居园区转变,再进一步实现产城融合的城市综合功能新区的目标。

第一阶段中,胥和平(2003)[18]、石忆邵(2008)[19]、王雄昌(2010)[5]都提到了开发区应朝着向现代化新城区、创新型示范城区以及城市综合功能区发展的目标。

第二阶段中,孔翔(2013)[28]、曾振(2013)[23]同时就基于产城融合目标如何实现开发区的转型升级。唐承丽(2013)[14]、曹贤忠(2014)[21]、李佐军(2015)[29]提到了向创新型、和谐型、生产型等方向转型升级。陈希(2015)[30]还提到了智慧化转型的方向。

5.研究述评与展望

5.1研究述评

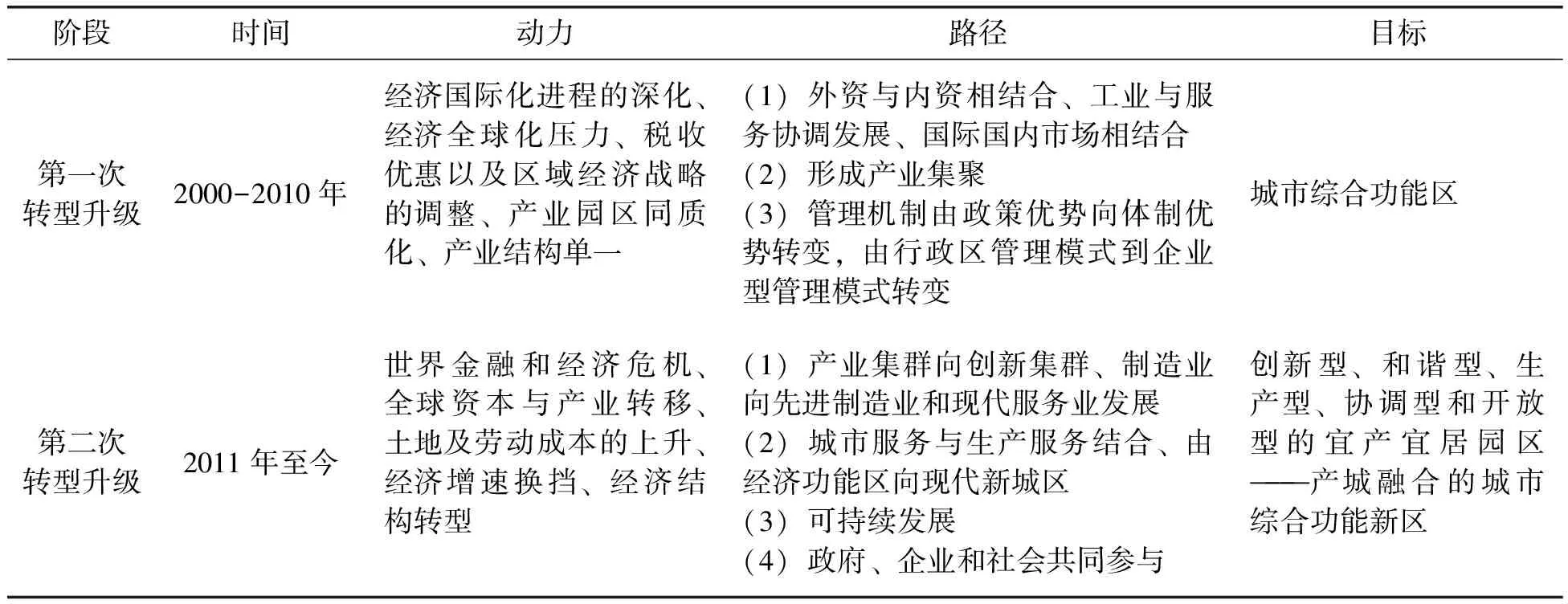

由于产业园区是政策产物,自产生以来,必受到各地区的高度重视,随着我国经济新常态的出现,产业园区如何进行转型升级也成为了研究产业园区相关课题的核心。国内产业园区转型升级研究主要是在国外相关理论基础上开展的实证研究,根据产业园区的发展阶段,本文将产业园区转型升级划分为两个阶段,通过比较我们发现,在产业园区转型升级的动力、路径及目标上都存在着差异(见表1)。总体而言,针对转型升级的研究在内容上多集中于研究产业园区转型优化升级的动力、机制、路径及策略等方面,研究区域多集中于沿海及中部地区发展较快的产业园区,类型多为国家级及省级产业园区。研究方法上集中于定性评价,多为主观评价方法,通过对各种具体的产业园区目前存在的问题提出具体的解决方案,针对性较强。定量评价方法在近两年开始得到运用,并呈现出发展的趋势。

表1 产业园区两次转型升级的比较分析

5.2展望

综上所述,国内产业园区转型升级的研究虽有了很多的成果,但仍存在一些问题,本人认为主要应从以下几方面加强研究:

第一,转型升级中产业园区的分类定义。我国地域辽阔,各地区经济发展水平差异较大,产业园区也呈现出差异化的发展态势,而不同发展阶段的产业园区转型升级面临的问题及机遇皆不同。目前对产业园区的转型升级研究多集中于沿海及中部发达地区,代表了我国最先进产业园区的发展情况,而对西部地区研究较少,因此,应对产业园区不同发展阶段的转型升级进行分别定义,以此区别对待,这样才能有目的的进行转型优化升级研究,提出的相应对策措施才更有效。

第二,转型升级过程中基本规律的总结。目前的研究多为具体对象的研究,缺乏一般特征的研究。虽然同一时期,国际国内基本经济形势是一致的,也就是导致产业园区转型升级的外部动力基本类似,但是各产业园区自身发展阶段存在差异,而面对相同的外部环境如何开展转型升级,各产业园区的方向应该存在差异,因此,应该在产业园区分类定义的基础上,总结各类型产业园区转型升级的基本规律,为各类产业园区转型升级提供参考。

第三,加强定量分析方法的运用。要实现前两个方面研究的成果,就必须加强定量方法的运用,无论是对各产业园区的分类定义,还是对基本规律的总结,都需要运用大量的数据进行分析。因此,加强定量分析方法的运用,一方面能够对研究内容不断深化,同时也为提出转型升级的对策研究提供更为准确的依据。

[1]沈宏婷,陆玉麟.开发区转型的演变过程及发展方向研究[J].城市发展研究,2011,(12):69―73.

[2]曹贤忠,曾刚.国内外城市开发区转型升级研究进展与展望[J].世界地理研究,2014,23(03):83―91.

[3]詹其柽.我国经济技术开发区面临的新挑战及战略转型[J].亚太经济,2001,(01):39―41.

[4]朱仲羽.经济国际化进程与经济性特区功能形态的演变:兼论中国开发区的转型取向[J].世界经济,2001,(12):69―72.

[5]王雄昌.我国开发区转型的机制与动力探析[J].现代经济探讨,2010,(10):15―19.

[6]方建中,邹红.江苏科技园区转型升级研究[J].科技与经济,2010,(06):23―26.

[7]沈宏婷.开发区向新城转型的策略研究[J].城市问题,2007,(12):68―73.

[8]徐磊.开发区转型问题的研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2005,7(06):27―29.

[9]李存芳,王世进,汤建影.江苏经济开发区向创新型经济转型升级的动因与路径[J].经济问题探索,2011,(10):118―122.

[10]安礼伟,张二震.论开发区转型升级与区域发展开放高地的培育——基于江苏的实践[J].南京社会科学,2013,(03):11―17.

[11]吴志军,谷唐敏.当前我国工业园区转型升级的路径研究[J].江西社会科学,2015,(05):68―73.

[12]赵冰琴,李勇洲.新形势下河北省开发区转型升级的路径探析[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2015,38(01):156―160.

[13]张喆侃.对产业园区转型的若干问题分析[J].经营管理者.2015,(01):235.

[14]唐承丽,周海兰,周国华,何胜,蒋志凌,唐凯,李霞.湖南省级产业园区转型升级提质的顶层设计[J].经济地理,2013,33(01):112―118.

[15]刘司梦,刘艳霞.新形势下常德经济技术开发区转型升级研究[J].长沙大学学报,2011,25(05):88―90.

[16]卢弘旻,杜宁.上海青浦产业园区转型发展研究[J].城市规划学刊,2012(07):180―184.

[17]曹贤忠.经济技术开发区转型升级影响因素实证分析——以芜湖为例[J].石家庄经济学院学报,2015(01):29―34.

[18]胥和平.开发区步入战略转型期[N].中国经济时报,2003-05-27.

[19]石忆邵.我国开发区转型发展的新趋向[J].山东科技大学学报(社会科学版),2008,(04):32―35.

[20]陈耀,季允丰,生步兵.开发区转型升级的“扬州模式”研究[J].南京社会科学,2011,(03):138―143.

[21]曹贤忠,曾刚.基于熵权TOPSIS法的经济技术开发区产业转型升级模式选择研究——以芜湖市为例[J].经济地理,2014,(04):33―34.

[22]舒先林,常城.国家级开发区转型升级和可持续发展研究——以武汉经济技术开发区为例[J].长江大学学报(社会科学版),2012,(04):65―71.

[23]曾振,周剑峰,肖时禹.产城融合背景下传统工业园区的转型与重构[J].规划师,2013,(12):46―50.

[24]谢自强.加快产业园区转型升级的路径选择[J].湖南行政学院学报,2012,(04):38―41.

[25]郑国,张延吉.基于要素演替的国家级开发区转型研究[J].经济地理,2014,(12):114―118.

[26]谷文琴,陈芳.合肥经济技术开发区经济实力评价及转型发展研究[J].重庆三峡学院学报,2015,(05):72―77.

[27]李自琼,李向东,陈晓雪.基于灰色关联度的开发区创新转型能力综合评价研究[J].宏观经济研究,2015,(12):115―120.

[28]孔翔,杨帆.“产城融合”发展与开发区的转型升级——基于对江苏昆山的实地调研[J].经济问题探索,2013,(05):124―128.

[29]李佐军.产业园区转型升级的方向[J].产业论坛,2015,(07):49―51.

[30]陈希.产业园区的智慧化转型及评价[J].科技进步与对策,2015,(10):114―118.

(责任编辑 刘祖鑫)

Review of Domestic Literature on Transformation and Upgrading of Industrial Zones

HE Jiao, ZHOU Guohua & YANG Yunyuan

(SchoolofGeographicalScienceandTourismManagement,ChuxiongNormalUniversity,Chuxiong, 675000,YunnanProvince;SchoolofResourcesandEnvironmentalScience,HunnanNormalUniversity,Changsha, 410081,HunnanProvince)

Industrial zone is the core of china's economic development growth pole,since the industrial zone was born, based on the point of development, study on industrial zone present situation,prolbems and development countermeasures ,the domestic scholars has foremed the abundant research achievements.Transformation and upgrading is a major means of industrial zone to achieve further development,this article from the transformation and upgrading of industrial zone of power,mechanism and route choice and goal comprehensive summary of domestic scholar's related literature,according to the current research emphasis and diection,from the transformation and upgrading of the industrial zone of classification definition,summarize the basic law,and the use of quantitative analysis method and so on,put foward the direction of further research.

industrial zone; transformation and upgrading; literature review

云南省哲学社会科学规划项目“云南省级以上产业园区转型优化升级研究”,项目编号:QN2015015。

2016 - 07 - 06

何 娇(1985―),女,硕士研究生,讲师,研究方向:区域经济。

F124.6

A

1671 - 7406(2016)09 - 0073 - 06