当代巴扬手风琴音乐创作的典范

——安捷列斯《音乐会组曲》研究

闫 夏

(南京信息学院 数码艺术学院,江苏 南京 210000)

当代巴扬手风琴音乐创作的典范

——安捷列斯《音乐会组曲》研究

闫 夏

(南京信息学院 数码艺术学院,江苏 南京 210000)

“音乐在经历了十九世纪的浪漫主义冲刷后,逐渐发生了深刻的转型。各种音乐流派和音乐思潮层出不穷,相互重叠,音乐界迎来了真正的多元化时代。”[1]法国手风琴音乐在进入“新世纪”以来,同样在追溯这样的音乐形态。在浪漫主义和古典音乐的元素中,逐渐加入探戈、爵士及欧洲民谣,使法国手风琴音乐风格更加浓郁、甜蜜、浪漫和慵懒。弗朗克·安捷列斯斯(Franck Angelis)是当今世界最著名的作曲家、巴扬演奏家之一,也是巴扬手风琴音乐创作发展的重要奠基人之一。他的作品细腻、精致,包含了法国音乐的特点。他的创作不拘泥于传统,写出了大量风格新颖的音乐作品。

巴扬手风琴;安捷列斯;音乐会组曲

巴扬手风琴,在其产生的一百多年时间里,经历了翻天覆地的变化,半音阶双系统纽扣式巴扬手风琴,已成为专业领域内公认表现力最强的手风琴之一。其左右手统一为纽扣式按键,排列紧密,实际演奏音域左右手可分别达到四个八度以上,可完整再现钢琴等乐器作品,又因演奏时面对观众而坐,所以巴扬手风琴有着极强的表现力。

《音乐会组曲》是作者为纪念德国音乐家J.S巴赫逝世250周年而作,这首作品不仅融合了巴洛克与浪漫主义时期音乐元素,还融入了极富民族特点的中国五声调式。笔者主要从作品的曲式及音乐特征两个方面,进行分析。

一、音乐结构分析

《音乐会组曲》分三个乐章,每个乐章都有独立的素材和乐思。

(一)第一乐章(B.B.Brel-Bach)

此乐章4/4拍,是单三部曲式:A+B+A’,以a和声小调为主,并伴有a

旋律小调穿插其中。整个乐章以较活泼的速度开始,随后转为中速,最后以恢复至第一部分的主题而结束。

A乐段:共39小节,是a+a’的平行乐句结构。a乐句高声部以小字组a为持续低音,中声部为单音旋律线条,低声部以和弦跳进的切分节奏进行为主,使得整体旋律的重音更为突,增强了音响效果的震撼感。a’乐句通过柱式和弦的叠加,主题乐思进一步巩固,音响更加宏伟而流动,表现了作曲家对巴赫的敬畏之情。整个乐段由强渐弱,最后恢复了平静。

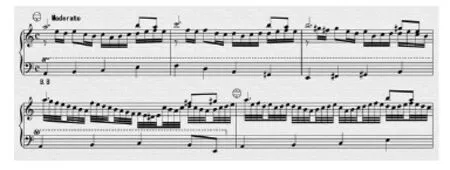

B乐段:共66小节,此乐段仍然是b+b’构成的平行乐段,整体采用了复调的写作技法。b乐句:(见谱例1)高声部简单规则的旋律织体贯穿于整个乐段中,中声部由开始的十六分音符变为密集的三十二分音符,整体快速律动,让音乐变得更加紧凑。b’乐句:从49小节开始,中声部的十六分音符以三连音节奏进行切变,旋律织体被推向新的高潮。其后,高声部发展为和弦式织体变奏,三连音节奏型的再次出现,表现出了主题旋律的辉煌和震撼。最后的连接处,(62-66小节),高声部和弦处于静止状态,低声部为音阶下行的旋律织体,音乐情绪逐渐恢复平静。

谱例1:

A’乐段: a”乐句构成,单乐句的再现乐段。对比之前的a乐句,音域发生了变化,降低了八度。高声部由大字组A和小字组a共同成为持续音的进行,低声部依旧在和弦与旋律织体的跳进中发展,A’乐段与A乐段首尾呼应。整个第一乐章以厚重、饱满的音乐形象结束。

(二)第二乐章(Soliloque)

此乐章是单乐段结构,由a+a’+a”构成,12/8拍,共17小节。乐章虽然简单短小,但调性变化较复杂,转调相对频繁。整体以中速发展,仿佛把人们带进了法兰西柔美的情境之中。

a乐句:以A大调开始。在第二小节处,A大调导七和弦的根音被降低,转为了D大调的下属和弦,此后,在D大调上进行发展。第六小节,高声部和弦以降六级的和声大调为过渡,为下一乐句的调性变化埋下伏笔。整体抒情缓慢,旋律织体以由低到高的波浪式进行,让音乐旋律更加流畅,也具有一定的自由性。同时也展现出复调手法的写作痕迹。

a’乐句:旋律主题仍延用a乐句的乐思,调性确赋予了新的发展,开始为降A大调。高声部旋律呈现出三十二分音符伴随音阶上行的趋势,低声部在单音旋律的基础上,融入和声音程的持续进行作为背景。旋律流动性不断加大,音量也随之递增。和弦外音的运用,使旋律变得错综复杂、捉摸不定。由此,调性的稳定性开始瓦解,趋向降A大调至B大调,并逐步推动前进。音乐的高潮缓缓下降,转向回落,最后在延长音的停留中,结束了整个乐句的发展。

a”乐句:以a部分的旋律织体为素材,音乐结构较自由,仅由三个小节组成。音乐语言的运用也继承了a部分。乐段结束在B大调的Ⅱ级九和弦上,采用紧缩的收束手法。最后的延长音由强渐弱,给人以无限想象,也为下一乐章的发展做好了铺垫。

(三) 第三乐章(Asia-Flashes)

这一乐章是整部作品的精华部分。复三部曲式结构:【A】+【B】+【A’】。

【A】部分:(1-25小节)由A、B两个乐段组成。A乐段:4/5拍,为整个乐章的基本素材。主题旋律由A大调上行音阶开始,四分音符为主的柱式和弦为其伴奏。接着,A大调中VI级和弦的根音和五音被降低半音,旋律向a小调进行,此时低声部旋律出现了加音和弦,让音乐更为饱满。整段以音型快速流动为主,最后终止在强有力的和弦上。B乐段:b+b’的平行乐句结构,3/4拍。b乐句:(10-17)小节,调性转为降A大调(见谱例2)。旋律开始以中国民族调式的五声音阶为线索。逐步朝着C羽调式的方向发展,并通过节奏变化的方式,让旋律不仅充满中国民族意蕴,还具有现代感。b’乐句:(18-25小节),仍然以中国民族调式发展为主,采用模进的手法,使得旋律发展的动力性增强,也为音乐带来些许紧张感。

谱例2:

【B】部分:分为C乐段和D乐段。C乐段:(26-45小节),a小调的VI级和弦引出旋律,节拍频繁变换,多在2/4拍与3/4拍之间交替进行。并且,重复动机的运用,让法国爵士乐的素材充分体现。随后,复拍子的出现加上和弦重音的运用,让音乐更加意犹未尽。D乐段:(46-52小节)低声部在A大调I级和弦中加入了Ⅱ级B音作为保持音,(见谱例3)直到乐段结束。整段频繁运用临时记号,使得乐曲调性游离,发展到最后结束在A大调上。乐段节拍一小节一换,旋律织体的发展交替相错,逐步走向乐段的高潮,并渐强,最终一气呵成。

谱例3:

【A’】部分:由 B’乐段、假再现部分、B”乐段和A’乐段四部分构成。B’乐段(53-66小节),c和声小调。切分节奏的重复使用,形成了统一的格调。三连音节奏的多次出现,使得旋律发展体疏密有致。假再现部分(67-74小节),仍是c和声小调,此部分延用了【A】部分中A乐段的旋律素材,这样的发展为结尾处再现段的回归,埋下伏笔。B”乐段:(75-83小节),旋律跳回【A】部分中B乐段的素材。由c小调作离调发展至d小调的V级七和弦。此段继续延用切分节奏,乐曲的不稳定感逐渐加强,直到主题动力再现。A’乐段:(84-100小节), 通过移动音高位置对原有乐思进行新的发展,这种变化再现的形式让整个乐段更富意蕴。

二、多样性音乐特征

(一)巴洛克风格与现代元素的融合

《音乐会组曲》的第一乐章标题为纪念巴赫,作曲家以巴赫的复调音乐为素材,进行模仿,并融入了现代音乐元素,展现出别具一格的音响效果。此乐章通过对原有和声织体的变奏、扩大织体音域等方式,将和声的叠置复杂化,营造出厚实深沉的音乐形象。在和弦平稳进行的过程中,采用切分节奏,不仅丰富了传统和声织体的发展,也为整个乐章增添了现代意蕴。其次,乐章还运用了对复调音乐的模仿,采用复调音乐中对位的写作手法。将短小的乐思以扩大模仿的形式不断推进,乐曲的主动机不断重复呈现(见谱例4)。此时,各声部的旋律织体被“繁化”,包括三连音的节奏变化、骨干音调的音级间增加花音和高超的对位技法,使得各旋律声部逐渐立体化,且纵横交错,也为作品带来浓浓的现代气息。

谱例4:

(二)浪漫色彩的呈现

“法国,一个海纳百川,独具特色的浪漫民族,一个曾经谋求欧洲霸权而最终落花流水的激情国度,一个让文化和音乐心醉不已的地方。浪漫与激情便是法国这个民族的历史风格。”[2]第二乐章采用主题旋律多次重复的形式,让简洁的音乐形象呈现在人们面前。此乐章高低声部的旋律织体相互交织,复杂的织体变化让音乐显得格外柔美、神秘。就如同第二乐章的标题——“独白”一样,高声部的旋律多以音阶式发展为主,上下波动起伏的特征贯穿于整个乐章,使人陶醉。其次,调性的频繁转换,也让音乐情绪跌宕起伏。A大调开始,之后迅速转成D大调,随后又进入降A大调,最后再次转为B大调。(见谱例5)旋律的不断攀升隐藏在绵延不绝的织体发展中,显得格外自然,也更加契合了作品所散发的细腻与浪漫。

谱例5:

(三)民族元素与多样音乐素材的叠加

第三乐章的标题为亚洲之光。作曲家本人曾来到中国北京,被中国民族音乐吸引,因此把中国五声调式融入其旋律。第三乐章以五声音阶为动机发展,个别小节加入了偏音,整体在C羽调式上进行,并采用重复动机的形式,强化了音乐素材的发展,让旋律充满浓浓的东方韵味。此外,在叠加中国民族元素的同时,作曲家还将法国爵士乐渗入在作品里。通过多处使用复拍子和变换节拍,将节拍重音进行改变,造成旋律的不稳定感。同时,七和弦在旋律中的出现,带来不和谐的音响效果,这都是爵士乐素材的常用手法。此乐章还通过音符快速律动的形式,表现出现代都市忙碌的气息。旋律织体呈音阶式上下起伏,由密集逐渐趋向松散,仿佛都市生活的人们在傍晚来临之时,分享片刻的安宁。整个乐章呈现出多样性的音乐素材,使得音乐形象丰富,音乐语言生动。

三、三行记谱法写作

巴扬手风琴音域宽广,左右手音域都可达到四个八度以上,并且纽扣式的按键,使演奏者能够轻松自如地控制大范围音域。因此,安捷列斯为巴扬手风琴量身定制,在乐曲中使用三行记谱法,多声部旋律同时演奏,体现了巴扬手风琴在演奏多声部音乐时的优势。

作品的第一乐章,高声部以保持音持续发展为主,中声部的和弦跳进与低声部单音旋律相互交织,此时,需要仔细看谱,来确定两只手如何配合完成作品。为保证整体音色的统一,演奏者通常右手演绎高声部旋律,左手演绎中、低两个声部(见谱例6)。在乐章发展至高潮处,高声部旋律叠加和弦,中、低声部依旧持续发展,为继续维持音乐发展的整体性,此部分延用之前的演奏形式。作品第二乐章仍为三行记谱法。此乐章各声部织体清晰,高声部音符密集而流动,中、低声部为和弦的分解形式进行。这时,演奏者选择右手演绎高声部,左手演奏中、低声部,以呈现出旋律清新柔美的特征。

谱例6:

安捷列斯在《音乐会组曲》的创作中,采用三行记谱法,打破了传统手风琴受多声部演绎的限制,让纷繁复杂的旋律织体得到更好的呈现。这样的形式开拓了巴扬手风琴作品,为当代巴扬手风琴音乐的发展做出了典范。

《音乐会组曲》这部作品给了我们太多的遐想。以多样性音乐素材、多声部线条发展为脉络,将音乐的表现力扩展到极致。在旋律织体的创作中,采用兼收并蓄的理念,丰富了音乐的感染力。这样的创作手法,给巴扬手风琴音乐的创作之路作出了新的标注,也引导当代巴扬手风琴音乐的发展进入一个崭新的领域。

1]杨燕迪主编.十大音乐家.上海古籍出版社.

[2]陈文海著.法国史.人民出版社.