语文教学要有“核心素养”取向

王华琪

摘 要:“核心素养”要完成它的“课程转化”,须修订课程标准,构建以学生发展“核心素养”为统领的中小学课程体系,把“核心素养”由理念到实际、由抽象到具体、由共同到分殊,环环相扣,层层转化为学科教学目标。语文学科素养是“核心素养”在语文学科领地的具体化,应具有学科特点和层级性。

关键词:核心素养;语文学科素养;课程改革

我们的教育到底要培养学生什么样的素养?2014年,教育部曾出台过《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出:“综合素质评价是对学生全面发展状况的观察、记录、分析,是发现和培育学生良好个性的重要手段,是深入推进素质教育的一项重要制度。”这个表述曾经让教师们精神为之一振。但什么是“综合素质”?《意见》提出了思想品德素质、学业水平素养、身心健康素养、艺术素养和社会实践素养五个方面。语文学科可归之于“学业水平素养”,可是,国家对“学业水平素养”评价的内容却是主要考查学生各门课程基础知识、基本技能的掌握情况以及运用知识解决问题的能力等,重点是学业水平考试成绩、选修课程内容和学习成绩、研究性学习与创新成果等,特别是优势学科的学习情况。满怀热情的语文教师被泼了一盆冷水,因为大家看不到语文素养的考核细目,看不到国家对语文素养的内涵的界定,在中学考评的实际操作中,语文又被排除在外。

这两年,关于“核心素养”的讨论很热烈,教育界都在盼着国家层面对“核心素养”有个明晰的界定。全社会在关注和思考国民的“核心素养”,这是好事,也是教育改革从“知识核心时代”走向“核心素养时代”的必然要求。

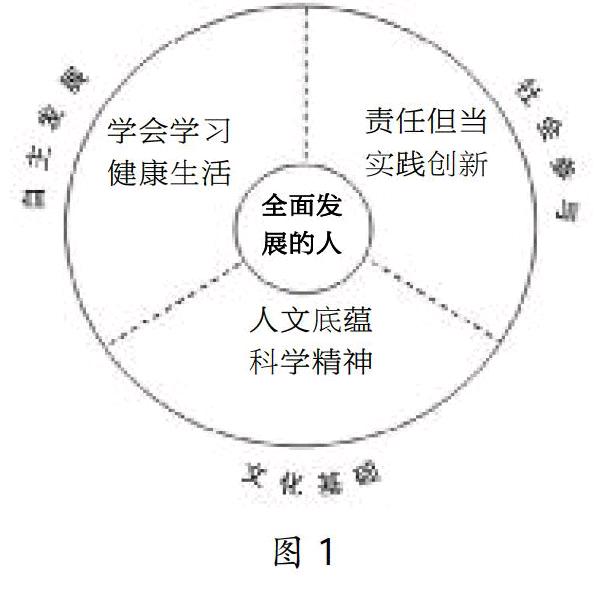

9月13日,“核心素养”终于落地,从2月征求意见到9月正式公布,说明它的确定是经过很慎重研讨的。我们来看看这张“千呼万唤始出来”的“核心素养”图:

相较于2月的征求意见稿,正式稿有了一些改变,比如:“实践创新”归入到“社会参与”中,强调了“实践创新”的社会性;“文化修养”改为“文化基础”,强调文化是根,是魂,强调学生阶段文化积淀的基础性;原来的“个体”改为“学生”,强调了“核心素养”的普适性要求。

对于教育实施者来说,现在亟盼国家层面的“核心素养”完成它的“课程转化”。要完成“课程转化”,首先得修订课程标准,构建以学生发展“核心素养”为统领的中小学课程体系,把“核心素养”由理念到实际、由抽象到具体、由共同到分殊,环环相扣,层层转化为学科教学目标。这样,语文的课程标准在重新修订时候,需要根据“核心素养”重构三维目标。学生的学习能力与学习态度,本质就是个体“核心素养”的一种反映。语文学科素养更要强调语文的知识能力和态度的融合,超越长期以来知识与能力二元对立的方式,凸显情感态度价值观的重要性,强调反思、探究与批判。重新修订语文课程标准就是要赋予“核心素养”以可教、可学、可测评的内涵特质,因此,课程标准要有质量测评标准,这很重要。

当然,我们也要注意到现行的《普通高中语文课程标准(实验)》(以下简称《标准》)对语文学科素养已经有了规定:“高中语文课程应进一步提高学生的语文素养,使学生具有较强的语文应用能力和一定的语文审美能力、探究能力,形成良好的思想道德素质和科学文化素质,为终身学习和有个性的发展奠定基础。” 《标准》能正式把“语文素养”提出来,是很有思考力的,而且《标准》对发展学生的语文素养所需达到的目标表述得非常清楚:语文应用能力、语文审美能力、语文探究能力、思想道德素质以及科学文化素质。但是,“语文素养”到底是什么?它包括哪些方面、哪些层次?高中三个年级有什么样的层级规定?《标准》并没有具体说清楚。所以,尽管有目标,语文教师依然不知道语文素养从哪里着手培养,更谈不上如何打破学科壁垒、走向学生“核心素养”高地了。因此,语文的学科素养一定要在国家的“中国学生发展核心素养”落地的基础上才能加以明确。语文教师希望在明确了“核心素养”以后修订的语文课程标准里能建立起以“核心素养”为导向的形成性、发展性评价与反馈系统。

最近看到一份专家讨论稿,对语文学科的“核心素养”作了如下界定:语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解。

笔者不知道“核心素养”落地后,这个语文学科“核心素养”会不会改变。应该说,“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”具备了语文学科的特性,但这些素养并不能仅仅由语文学科来承担培育,如何打破学科界限,建构起课程体系,和别的学科一起完成学生在“语言”“思维”“审美”“文化”方面的素养培育,这是很值得研究的课题。语文学科素养是“核心素养”在语文学科领地的具体化,是学生学习语文学科之后所形成的,所以,语文学科素养应该是具有学科特点的关键成就,也是语文学科育人价值的集中体现。如果脱离了语文学科,忽视学科的独特性、固有性,不是基于和体现语文学科的文字表达、文学思维与文化传统的独特的本质内蕴,人为地拔高,素养就又成为空洞的词汇。

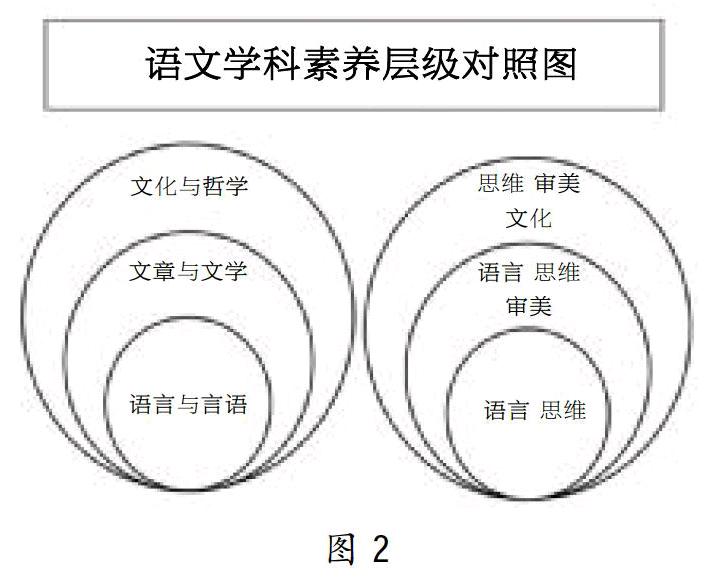

另外,语文学科素养也要有层级性,不能以低层级的学科素养代替高层级的学科素养,比如,《标准》也有“课程目标”的规定,“积累·整合”“感受·鉴赏”“思考·领悟”“应用·拓展”“发现·创新”这“五个发展”不能说是学科素养,只能算是语文学习的方式,或者说是语文学习的方法素养。再有,高中教育阶段的语文学科素养应该和小学、初中义务教育阶段有所不同,其层级应该如图2所示。

语文学习的内核即第一个层次是语言与言语层次。这个层次的语文,较多关注词汇这个建筑构建材料和修辞语法等结构规律以及如何运用语言材料和语言规则进行交际。语文姓语,学习语言既要学习“话”,又要学习“说”,这是语文的基点,“语言的建构与运用”是最基础的学科素养。

第二个层次是文章与文学层次。一方面,当“语言建构与运用”素养提高后,学生的语言具备了完整形态的表达,也就有了连缀成章的意义追求;另一方面,学生要接触人类最典范的文学,这些典范文学应该是包含最美好的语言、最美好的情感、最美好的思想的,所以,在这个层面上,不仅要强调“语言的建构与运用”素养的培养,还要重视学生“思维的发展与提高”“审美的鉴赏与创造”。

第三个层次是文化和哲学层次。这是语文学习的高层次,要达到这个层次,不仅需要学生有较为深厚的语言、思维和审美的素养,还需要有一定的社会认知和人生阅历,有文化的辨识力和批判力,这是需要学生在母语文化的长期熏陶滋养下,慢慢形成的。要达到这一层次,不仅要启智,要滋养,还要顿悟,这样才能在前面的基础上具备“文化的传承与理解”学科素养。强调语文学科“文化的传承与理解”素养的培育,既强调民族性,也强调世界性,还强调对传统文化的传承与理解,并发展传统文化。

不管这份专家讨论稿是否会变更,语文学科素养不能离开母语文化的土壤,在这土壤里生根发芽,汲取养分。读书、写作,这是语文学科最本质性的行为表现,不会因为“核心素养”的提出而改变。学科的“核心素养”是要循序渐进的,小学更强调语言的建构与运用,初中开始慢慢强化文章与文化,也就是凸显语言、思维和审美,高中阶段,学生走向成年,应该带进“文化和哲学”,也就是开始强调“文化的传承与理解”。语文学科素养的培育不要急于求成,在学生语言和言语发展的初级阶段,就开始进行思维训练和审美培养,是不合时宜的,如果灌输太多文化和哲学内涵,那更是揠苗助长。

语文学科素养是育人目标的具体化、细化,需要向学科、学段和校本化几个方向努力。笔者以为,校本化要从学校的沿革历史、区域文化、师生特点三个角度考虑如何对接国家“核心素养”要求和语文学科素养要求,建构起符合和适应学校文化特性和育人目标的课程体系,课程的结构要整合,内容要整合,在领域整合的基础上制定课程标准,形成国家、地方、校本课程体系。

在语文课堂教学中,我们会发现从教学内容的确定到教学发展的走向都呈现出迥异的取向。比如,同样上海子的《面朝大海,春暖花开》,有教师以“‘面朝大海,怎么会看得到‘春暖花开呢?”“‘面朝大海,那么背对什么呢?”“为什么是从‘明天起,而不是从‘今天起?”几个问题出发,形成“问题群”,引发学生的探究热情,培养学生的批判性思维,强调对诗歌的个性化解读。也有教师从核心意象“大海”切入,谈这首诗歌意象的“单纯明净”的特征,继而分析诗歌所呈现的实景和虚景,以及诗歌的情感走向,最终归结“面朝大海,春暖花开”的含义分析。前者很高蹈,后者很实际;前者强调个性,后者强调实用。语文学科应该在诗歌教学中重点培养学生哪些素养?语文学科应该在教学中生成哪些素养?课堂是学生核心素养生成的平台,到底是哪一种课堂能成为学生生成学科素养的理想平台呢?

“准心”不明,语文教学的目标总是很模糊很多义,我们不知道我们的课堂走向,教师可以按照自己的想法确定,语文的热闹就由此产生,而热闹背后可以说是乱象。

文本研习是有一定的规律的:(1)确定目标;(2)充分阅读;(3)品味思考;(4)表达交流;(5)总结归纳。这个思路虽然明确,但如何从“语言的建构和运用”走向“文化的传承和理解”,教材的文本选择和写作活动设计与编排要有个合理的体系,要根据文本的核心价值和写作活动的序列化来安排语文学科“核心素养”的培养体系。当语文教学有了“核心素养”的靶心,就要明确每一个专题、每一篇课文的四大核心素养要求(重点在于哪一个素养),要使每一篇课文每一堂课都有一个相对明确的有层级要求的目标,有一个相对明确的质量测评标准,而教师的教学能力和教学智慧就体现在有效地实施教学,从而真正达成目标。这样,我们的教学目标才有清楚的指向,教学质量才有清楚的评判。

总之,语文教师一定要把“学科教学”升华为“学科教育”,语文教师眼里要有“人”,一个个活生生的“人”。语文教学总是要有“核心素养”的价值取向的。

(责任编辑:方龙云)