安斯康姆曲线:意向性行动与身心整体论

郭 鹏

安斯康姆曲线:意向性行动与身心整体论

郭 鹏

安斯康姆认为,意向是意向性行动的特征而不是它的属性,斯多特兰德和洪斯贝将此视为安斯康姆与戴维森在行动理论上的重要差异。安斯康姆拒绝以“法则论”来解释意向性行动,她试图以一种独特的追问来展现它是什么。汤姆普森注意到了安斯康姆式例子与戴维森式例子在形式上的不同,但是他忽略了这个差别的根源,即二者不同的本体论承诺:戴维森派从根本上讲仍是笛卡尔主义的,而安斯康姆是反笛卡尔主义和反还原论的。安斯康姆关于意向性行动的思想及其对心智研究的贡献只有在身心整体论的立场上才能得到充分的理解。这个身心整体论不仅在语言建构上是可能的,而且在语用上也是简便的。

意向性行动; 安斯康姆; 身心整体论

安斯康姆 (G. E. M. Anscombe)《意向》(Intention )一书中的核心是理解意向性行动(intentional action),她对这一问题的“后期维特根斯坦式”讨论已经成为哲学界的热门话题。安斯康姆认为,在意向性行动中,意向并不是外在于行动的。她说:“我们描述一个正在实行的行动时,我们并非给它加上任何额外的东西, ……一个行动被称为是‘意向性的’并非由于它被实行时的任何外在特征。……相反,正是那个正在被实行的东西本身是意向性的,如果真的有意向性行动的话。”*G. E. M. Anscombe, Intention,second edition,Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000, section 19. p.2.她关于这一主张的更完整论述体现在对“I do what happens”的解释中(section 29, pp.51-53)。安斯康姆的这一看法,即意向不是行动的一个属性(property)而是它的本质特征(essential feature),是她区别于戴维森(Donald Davidson)的重要标志;同时,只有在身心整体论(同时是反身心二元论和反还原论)的视角下,才能充分理解这一思想。本文的主要目的就是阐明这两个问题。为了讨论的方便,下面我把“在意向性行动当中意向与行动是否是可分的”*G. E. M. Anscombe, Intention,section 20, p.30.这一问题称为“安斯康姆问题”。

一、安斯康姆问题

戴维森把安斯康姆的思想视为灵感之源,并给予《意向》一书以极高的赞扬*Donald Davidson, “Aristotle’s Action”,in Truth, Language and History, Oxford:Oxford University Press, 2005, p.283.;安斯康姆思想的重要阐释者之一斯多特兰德(Frederick Stoutland)指出了戴维森与安斯康姆的不同。斯多特兰德认为,戴维森试图在安斯康姆与逻辑实证主义路线之间进行调和,但他与安斯康姆的差别比他本人承认的要大得多。戴维森对于意向性行动的解释与逻辑实证主义者更接近,他沿袭了逻辑实证主义者关于解释的法则论(nomological)观点。这种法则论的解释观认为,我们需要有一个类似法则的、经验性的概括来将被解释的现象与其产生的条件关联起来,即将解释诉诸于“共享法则式”的因果关系(“covering law model” of causality)——一个现象可以解释另一个现象当且仅当它们处在相同的经验法则之下。“安斯康姆反对这种因果与解释的法则论概念。她的观点意味着区分对行动的内在解释与外在解释。内在解释把意向的作用纳入行动的结构当中,这一点体现在她的那个例子上:一个人上下移动他的手臂来操作水泵进行供水以便将房子里的人毒死。……这个人的意向在解释中起到重要的作用,这些作用内在于他给住户下毒的整个行动。”*Fredreck Stoutland, “Introduction: Anscombe’s Intention in Context”, in Anton Ford, Jennifer Hornsby and Frederick Stoutland (eds.) Essays on Anscombe’s Intention, Cambridg, Mass.: Harvard University Press, 2011, p.17.

汤姆普森(Michael Thompson)注意到了安斯康姆与戴维森在提出问题方式上的差异:戴维森总是以过去时态(即已经完成的动作)来对示例行动进行描述,而安斯康姆则总是用现在进行时态,即动作的非完成状态。“典型的戴维森派例子是过去时的,典型的安斯康姆派例子是现在时的。”*Michael Thompson, “Anscombe’s Intention and Practical Knowledge”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.203.典型的戴维森式语句是“我按下了开关因为我想把灯打开”, “卡斯步行去的商店” 或“琼斯那时正给吐司抹黄油”;一个典型的安斯康姆式语句则是“他正在上下移动手臂”,“她正在过马路” 或“他正在架起像机”。汤姆普森认为,这种表面上的语法差异,其实质是对诸如“事件”(event)、“行动”(action)和“作为”(deed)这些词的使用上的不同。他认为,戴维森式对行动的完成式表述更符合“事件”一词的本义。*Michael Thompson, “Anscombe’s Intention and Practical Knowledge”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.204.

洪斯贝(Jennifer Hornsby)是安斯康姆另一位重要支持者。她认为,对“事件”与“行动”的这种“完成式”理解正是戴维森的缺陷:“一个行动者正在做这一观念在戴维森的人类行动者的故事中消失无踪”*Jennifer Hornsby, “Actions in Their Circumstances”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.108.。通过分析安斯康姆所关注的那些因果性动词(causative verbs),洪斯贝发现了安斯康姆与戴维森的两个重要差异。其一,安斯康姆理论可以涵盖直接(non-mediate)行动与间接(mediate)行动,而戴维森则完全无视前者。“尽管安斯康姆宣扬反休谟主义,我们仍可以假定她会看到这一点,即我们显然不是通过中介来做我们常做的事。相反,戴维森则认为我们所做的每一件事(除了移动身体这一明显例外,并且相对迅速得多)都是通过中介来做的。”*Jennifer Hornsby, “Actions in Their Circumstances”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.109.其二,安斯康姆从不质疑行动者因果性(agent causality),而戴维森则总是企图把行动者因果性还原为事件因果性(event causality)。他因此给自己引出许多麻烦,比如,当他谈论自主的身体活动(如“抬胳膊”)时会导致原因的无穷后退。

安斯康姆同样没有将思想看成是静态的或是已完成的,她是在思想进行之中来考察它们。这也是安斯康姆考察意向性行动的方式。这种方式的独特之处在于:它充分认识到一个意向性行动可以在任何时刻终止,有时它还仅仅停留在思想上,任何外部可观察的行动还没有发生。相比之下,汤姆普森所建议的诉诸于“事件”或“行动”的完成性的解决方案与我们对这些语词使用上的经验不一致。如果依照汤姆普森的规定,那些正在进行的动作并不是“行动”*Michael Thompson, “Anscombe’s Intention and Practical Knowledge”, in Essays on Anscombe’s Intention, pp.208-09.。经过汤姆普森这样的处理以后,一个人只有在完成一个动作时才能说他知道自己进行了那个动作,而当他正在进行这个动作时,他并不真正知道自己在做这个动作*汤姆普森认为进行这样修正最终是有利于解读安斯康姆的,即突出了安斯康姆考察方式的重要性——她所讲的“实践知识”在戴维森语境当中是不存在的,因为她所讲的“自我知识”或“实践知识”只有在第一人称、未完成的、进行时的、当下的行动当中才发生。。

汤姆普森还谈到了一些假想的情况,比如,如果时间戛然而止,他认为安斯康姆式正在进行时的“行动”会突然消失。他用类似情况来反对安斯康姆对“行动”(action)一词的使用,但这并不成功。原因在于,我们中止一个正在进行的行动不等于我们没有做这个行动,未完成的一个动作并不等于从未开始的动作。当我们说没有完成一个行动时,往往是以特定的目标(意向)为标准的。这也就是说,一个行动的完成与否,不是相对于时间,而是相对于与行动相关的具体意向。如果我们所考察的是一个行动的过程,其每一个片段都可以作为独立的考察对象,那么汤姆普森基于“事件”概念在戴维森语境当中的“完整性”而对安斯康姆的用法所进行的批判就是无效的。

事件的完整性可以从以下两方面来考察:一个是行动的“个体化”(individuation),即依据什么来判定一个行动是独立的;另一个是行动的“一体化”(unification),即一些在时空上不连续的动作如何被视为同一个行动。我们以汤姆普森所推崇的戴维森式的“完成性事件”的思想无法对这些问题进行回答,因为使一个意向性行动成为一个独立的行动或者使许多子行动合并为一个行动整体的,不是事件,而是意向。洪斯贝用了相当长的篇幅来讨论这个问题,她引用了安斯康姆所举的例子:“假定(对于诸如投毒)我们采用行动或事件等的可数性概念,这样的一个事件就会分裂为许多亚事件或亚行动。在这个过程中,可能会有一个间断,这个间断不能被算作是投毒——这个投毒者被打断,比如说,这个投毒者咳嗽了一下。然而,我们会把整个这一幕算作是这个人仅仅进行了一次投毒。”*G. E. M. Anscombe, “Under a Description”, in Metaphysics and the Philosophy of Mind, second edition, Oxford: Basil Blackwell, 1987, p.216.她的结论就是:意向将整个事情整合起来*Jennifer Hornsby, “Actions in Their Circumstances”, in Essays on Anscombe’s Intention, pp.117-8.。

如果依照汤姆普森的新用词法,我们就不可能知道任何关涉到未来的意向性行动。事实上,所有处于当下的意向性行动,如果没有结束,都会具有未来指向。若说我们因此不知道自己在做什么,这是极其荒谬的。我们通常会说,我们知道自己在做什么,只是还没有完成一个计划,或者只是完成了一个向未来延续的行动的某一部分或阶段。从语用的角度看,除非我们在英语当中否认现在进行时的合法性,否则,我们就必须承认它的确在说些不同于过去时态的东西。简言之,汤姆普森利用戴维森的事件完整性定义来衡量安斯康姆对意向性行动的讨论是不恰当的。

汤姆普森还发现,在安斯康姆的讨论当中出现了由第一人称向第二人称和第三人称过渡,即一个行动者被一个观察者追问其行动的动机或原因(“Why are you doing…?”)。在这里,人称的过渡伴随着观察视角的转变。汤姆普森认为,这个追问者的出现标志着一种认识关系(cognitive relation)的建立,正是通过这种典型的安斯康姆式的问答,“由内而知”(know from within)与“由外而知”(know from without)才紧密地关联起来,同时它也回答了怀疑论者的问题,即我们如何可能用外观察的术语来描述内观察的内容。对于安斯康姆来说,答案很简单,因为行动者同时既是内观察者又是外观察者*Michael Thompson, “Anscombe’s Intention and Practical Knowledge”, in Essays on Anscombe’s Intention, pp.202-203. 与之相对应的安斯康姆本人的论述见G. E. M. Anscombe, Intention,section 32,p.57. “For if there are two knowledges—one by observation, the other in intention—then it looks as if there must be two objects of knowledge; but if one says the objects are the same, one looks hopelessly for the different mode of contemplative knowledge in action, as if there were a very queer and special sort of seeing eye in the middle of the action.”。在她看来,“由内而知”与“由外而知”并不是两种不同的知识,只是两个不同视角的知识——关于意向性行动,我们永远无法通过外在观察(即第三者视角)来了解行动者的动机或意向本身,除非我们自己就是行动者,这就是通常所说的“第一人称权威”(first person authority)。然而,这并不等于说,只有行动者本人才能识别出意向性行动,因为意向性行动是可以被第三者观察到的,外在的观察者可以分辨出哪些行动是意向性行动,并且可以被直接描述出来*Michael Thompson, “Anscombe’s Intention and Practical Knowledge”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.201. “By contrast, Anscombe insists everywhere that an agent’s intentional action is just another sort of process in the world, something perceptible and watchable by others. … She says that if I ask you to enter a room with some people in it and to report what’s up with then, the process-descriptions you return with will mostly be descriptions of intentional actions. When it comes to each other, the process-descriptions to which our perceptual power is especially attuned are just these, the intentional actions.”。正因为如此,像“Why are you doing …?”这样的问题才有意义,即询问一个被识别出的意向性行动的具体动机或意向。这也就是说,一个意向性行动,是可以被外在观察者识别的,尽管其所包含的意向内容是一种纯粹的“自我知识”。

斯多特兰德认为,安斯康姆与戴维森对意向性行动的不同理解是基于他们对世界与我们的关系所持有的不同看法。在安斯康姆的眼里,世界(world)不是还原论者所描绘的画面,行动主体(agent)与世界的关系不只是当下的因果关系,这种关系比因果关系要“更亲密”(closer)、“更丰富”(richer):“他们的世界不只是各种粒子和作用力;它是食物和饮料,盟友和敌人,朋友和后代,它们不仅仅是他们行为的原因而且是他们成为其所是的那一类的自然而然的反应。”*Fredreck Stoutland, “Introduction: Anscombe’s Intention in Context”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.20.同样,对于“存在”(being)的理解,也需要我们将漫长的自然历史纳入其中,我们被世界塑造成我们所是的样子,我们以我们所是的样子与这个世界交互作用。正像斯多兰德所理解的,在安斯康姆看来,“我们与这个世界的关系不仅仅是因果性的;我们作为主体对这个世界所做出的反应并不依赖于在某些时刻它是如何影响我们或者我们如何影响它的。我们行动的本质也不依赖于我们行动时那一刻的原因和结果。”*Fredreck Stoutland, “Introduction: Anscombe’s Intention in Context”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.21.

现在有一种新颖的提法就是“第二人称权威”*Jane Heal, “Social Anti-Individualism, Co-cognitivism and Second Person Authority”, Mind, Vol. 122, 486. April 2013. pp.339-71.,从我们的身体语言到我们所讲的话语,从生物演化与语言演化的意义上看,都不是私人的。这为理解主体间性(intersubjectivity)提供了生物与语言的基础,对于说明我们何以可能理解他者行为并对其动机进行猜测和判断是非常重要的。在对人类心灵活动的研究中,我们常常会看到一种跨视角的叙述,即用第三人称来谈论对心理活动的第一人称体验,它不同于纯粹的第三者外在观察。安斯康姆的提问方式正是在这两个视角之间架设一座桥梁——或者,确切地说,是她看到了那原本就存在的那座桥梁——行动者本人。

在对于行动的解释上,安斯康姆不仅坚决反对运用法则论的因果关系,同时还坚决反对笛卡尔的身心二元论。尽管戴维森否认自己是一个二元论者,但是他的思想具有笛卡尔派的渊源,这无疑与目前占统治地位的近代科学的思维方式一致。二元论的语系已经是当代科学的主导语言,安斯康姆关于意向性行动的思想以及其反身心二元论的立场,与此格格不入。安斯康姆并不是第一个对于身心二元论提出抗议的哲学家,也不是唯一企图摒弃它的人。“安斯康姆的图画的许多侧面都为其他寻求瓦解笛卡尔派图画的哲学家所分享,比如海德格尔、杜威、梅洛庞蒂和维特根斯坦。”*Fredreck Stoutland, “Introduction: Anscombe’s Intention in Context”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.21.这些名字听起来足够响亮,但是其相关学说大都处在分析哲学家们的视野之外,这也多少可以解释为什么安斯康姆的学说在行动哲学当中只受到少数人的关注,相反,戴维森的思想却引起了极为广泛的讨论。斯多特兰德道出了其中原委:

任何与安斯康姆的图画一致的学说,无论怎样,都会面临强硬的拒斥,因为另外一种图画仍然在分析传统的哲学当中以物理主义的形式占据着主导地位,物理主义意味着并支持着笛卡尔派图画。尽管戴维森否认自己是一个物理主义者,但是他的学说确实能容纳它,并且许多这种标准说法的拥护者已经发展出一种关于行动的物理主义学说并批评戴维森还不够物理主义。因此,要接受安斯康姆的学说的主要特征就意味着游离于当今哲学正统派之外,就像安斯康姆本人一直所感受到的那样,即使是在维特根斯坦主义的黄金时代。*Fredreck Stoutland, “Introduction: Anscombe’s Intention in Context”, in Essays on Anscombe’s Intention, p.21.

安斯康姆没有明确使用“物理主义”一词,但她的一些论述是明确反对还原论物理主义的。她从根本上是反还原论的,无论这种还原到什么层次:“当将意向性行动进行如此这般描述时就是步入歧途:即去寻找正在发生的一切的那个基础性描述(比如肌肉或分子的运动) 并且因而将行动理解为某种符合这一条件的可能是极其复杂的东西”*G. E. M. Anscombe, Intention,section 19, p.29.。

一个整体主义者(同时反对身心二元论和还原论),即便认同安斯康姆的思想,还将面临一个困难,即如何把安斯康姆关于意向性行动的洞见及身心整体论贯彻到哲学和相关的科学研究之中,比如意向性行动作为重要内容的认知科学(包括对动物认知的研究)和伦理学当中?哈利·柯林斯(Harry Coins)试图以对行动的实践研究代替纯粹的语言分析,以语境与意向性双重标准来解决这一困境,并通过区分行动(action,动态的)与行为(behaviour,静态的)来避免汤姆普森所讲到的对于“行动”和“事件”等用法上的争议*张帆:《一种另类的行动哲学——论柯林斯的“行动树”模型》,见《“意图与行动”第一界全国行动哲学研讨会论文集》,第70、76页。。科林斯只是选取了不同的问题,而不是解决了这个问题。从根本上讲,这不只是语言或语境问题,而是本体论承诺的不同。基于身心二元论或还原论对心灵活动所作出的解释都无法令人满意:前者将身心割裂开来,后者将所有心灵现象都还原为物理现象。

这样一个崭新的、非二元论且非还原论的整体论概念框架如何得以建立?这是当下我们所面临的最大困难。在本文的后半部分,我试图通过一个整体主义的概念重构来强化安斯康姆的立场,或者说通过分析安斯康姆问题来阐发消除身心二元论和建立身心整体论的语言方案*在《第一人称》当中,安斯康姆将其反笛卡尔的立场表述得更加明确:‘In order to infer straight away that Descartes was wrong, we only need the information that Descartes asserted “I am not a body”, together with the knowledge that he was a man: that is, an animal of a certain species; that is, a body living with a certain sort of life.’ See “The First Person”, in Samuel Guttenplan ed., Mind and Language, Oxford: Clarendon Press, 1975, p.55.。一个避免二元论和还原论的身心整体论的概念体系是可能的——它不需要我们像现象学家们所设想的那样重新发明一套关于“内感知”的语言,也不需要像奎因(W.V. Quine)所想象的那样需要将我们已有的知识大厦推倒——我们所要做的只是通过一个基本设定来达成一个身心整体论的本体论承诺,进而形成一个视角上的转换。在这个转换中,我们的日常语言,与其说是获得了新意,不如说是维护自己的尊严。读者完全可以把下面这一部分作为一个独立的、反对身心二元论和反还原论的尝试。这一尝试无疑受益于安斯康姆的论述,它也可以被看成是向安斯康姆的开创性*除了受到维特根斯坦的深刻影响,安斯康姆在很大程度上是通过在词语上回归亚里士多德来实现她的目的。尽管如此,在身心二元论的大背景之下,她反对身心二元论的努力本身无疑是开创性的。工作致敬。

二、安斯康姆曲线与身心整体论

将行动分为精神活动(mental activity,以下简称MA)与身体活动(bodily activity,以下简称BA),在表面上极容易被当成是身心二元论。严格来讲,这样的二分式命名法在语言当中是常见的,它并不必然导致二元论。当我们在日常的意义上使用这两个词时,所谓精神活动,就是在身体维持基本代谢的情况下,一个行动者大脑中的不同精神表达(mental expression)*“精神表达”(mental expression)在这里是一种比喻的说法,也可称为“精神表情”,它不一定是语言性(verbal)的,通过反思,它有可能被以语言形式表达出来(当且仅当语言表达可能时)。我在这里用“mental expression”而不是“mental representation”,因为并不是所有的精神内容都可以被视为是一种“representation”,但是却可以在非常宽泛的意义上被视为是一种“expression”。;而所谓身体活动,就是行动者的身体所表现出的外在的可观察的行动,它有可能作为精神活动的一个结果,也有可能独立于具体的精神活动的内容(比如,打呼噜),还有可能引发相应的精神活动(比如,受伤后感到疼痛感觉)。我们通常不会把这两个词语应用于纯粹的、单一的精神性存在(如果有的话)或物理性存在。对于任何一个拥有精神活动的行动主体,这两者都是相互伴生或相互依赖的,我们通常只是为了讨论的方便而省略了它们之间的关联。只要我们牢记这一常识立场,记住这样的省略只是为了讨论的便利而不得不做的词语上的分别,那么我们就不会成为一个身心二元论者或还原论者。从二元论的基本问题本身来看(即身与心哪一个是本体、本质或根本),它的出发点是违反常识假定和我们对这些词语的日常用法的。现在,我们就必须回到MA与BA的日常用法上来,因为这种用法本身包含着一个最基本的身心一体的承诺。

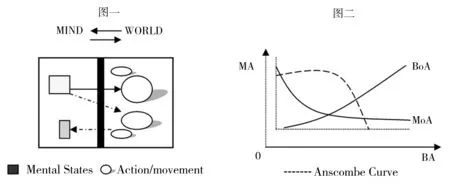

精神活动与身体活动是一体的,这一点必须在本体的(ontological)意义上在语用中被坚守。只有忠实于整体论的语言表达,才有可能令人满意地考察所有与身心相关的问题。从整体论的立场看,对于行动,如果不得不进行MA与BA的划分,同时又要避免身心二元论,那么这种分类就仅仅是一种现象的/描述的(phenomenal/descriptive)分类,而不是定性的/定义性的(qualitative/definitive)分类。依据这一原则,我把行动分为更符合实际语义的两种,即源于精神的行动(mentally oriented action,以下简称MoA)和源于身体的行动(bodily oriented action,以下简称BoA)。它们并非是两种本质上不同的行动,只是起点不同并且方向相反的行动,那些通常被我们称为是“一个行动”的东西,其本身就是MoA与BoA的交集或接续。我们用以下两个图示来说明在二元论框架下与在整体论框架下对于意向性行动的不同理解。

图一是意向性行动在通常的身心二元论的概念框架下的呈现,方块代表通常所讲的“精神状态”,它们被放置在假定的纯粹精神世界之中,对应着纯粹物理世界当中的“行动”,即图中的那些圆形。在这个纯粹物理世界当中,当然还有一些没有精神世界对应物的运动,即纯粹的物理运动(physical movement)。在这个图示中,对意向性行动的理解被刻画为需要突破“身”与“心”之间的长城。将身心关联起来的企图在这个框架里是不可能真正实现的,因为这个框架从一开始就将身心割裂开来,身与心被视为不同的实体。

图二是一个经过身心整体论重构的概念框架及其对意向性行动的刻画,其中没有“身”与“心”的分裂与隔膜。在这里,“精神活动”(MA)与“身体活动”(BA)在最纯粹的意义被使用,它们不是用来描绘任何具体行动的,而仅仅是作为两个矢量出现。在图中,和数轴平行的虚线与数轴间的部分表示通常可以被省略不提的、用以维持机体正常运转的那些基本的身心活动。在这个基于身心一体论而重新构建起来的概念框架里面,任何一个行动同时都是身心行动,要么是源于心灵的行动(MoA,比如主动举手),要么是源于身体的行动(BoA,比如外伤引起的疼痛)。它们的“路径”或“方向”不同,但并不是两种不同质的行动。

从以上两个图示可以看出,基于不同的本体论立场和所对应的概念框架,对于意向性行动本身的理解与刻画是多么惊人地不同。只有在图二所示的身心整体论的概念框架内,安斯康姆所讲的意向与行动是不可分离的才能够被充分理解。在图一所示的二元论概念框架当中,意向(作为独立的精神状态)与行动(作为独立的可观察的物理状态)的分离是一个基本前提性假设。对于身心二元论,一个形象的比喻就是,先把蛋糕切开,然后问这二者是如何关联的。同样,只有在图二中,意向性行动的单一性(individuality)、完整性(unification)和同一性(identification)才可以得到充分说明:无论其所关联的身体行动本身在哪里停止或在何时继续,其单一性、完整性和同一性都不会受到影响,因为它们是由与之相关联的意向决定的,具体的身体行动在时空上可以是间断的。这就是在图二当中用间断的曲线所表示的内容,我称之为“安斯康姆曲线”,它将意向性行动的整体性与可间断性生动地刻画出来。

基于身心整体论的概念重构,即以MoA/BoA框架(图二)代替Mind/World框架(图一),至少有以下几个优势:第一,它充分尊重心灵活动与身体活动之间的关联,而避免二分式的本体论承诺及语言分化而产生的虚假问题(比如身与心哪个是本原的问题)。第二,可以将过去被称为精神活动的东西进行更有建设意义的区分,作为MoA的精神活动内容是能动的,而作为BoA的精神活动内容是被动的。这有益于我们探讨与之相关的问题,比如我们可以区分主动的认知行动与被动的认知行动,还可以更有效地分析一些精神与心理问题(如pain与surffering是不同的精神表达,前者是BoA,而后者是MoA)。第三,我们可以解决传统的Mind/World二分法无法包容的复杂而连贯的行动,如自我伤害,它是MoA与BoA的接续体,它是同一个行动,但是有双向效果。第四,如前所述,它可以更好地解释在时空中不连续的行动作为同一个意向性行动的单一性、整体性和同一性问题,即上面提到的安斯康姆曲线。在她看来,意向性行动是“积累性的”(cumulative)*G. E. M. Anscombe, Intention,section 24, p.41.。这也就是说,MoA/BoA框架比Mind/World框架更有解释力,更简单。

依据新的概念框架,一个意向性行动是典型的源于精神的行动(MoA),它可以是传统意义上所说的精神性的行动(当没有延伸的可见的身体行动时),也可以是传统的精神性与身体性行动的结合(即有相关的可见的身体活动发生);而一个非意向行动就是BoA,它可以是传统的身体活动(即没有被意识到的那些由外界原因引起的身体的活动),也可以是传统的精神活动与身体活动的相加(即已经被意识或感觉到的由外界原因引起的身体活动)。

在新的框架下是否可以有意义地探讨精神状态(mental state)?完全可以,并且不会导致身心二元论。在这个框架下,所谓“精神状态”只是一种抽象,只有在忽略了MoA当中的BA时才有可能来谈论它。尽管“精神状态”可以被作为一个抽象的类来思考,事实上并不存在一个与身体活动完全分开的纯粹的精神状态,它们都有与之相关联的身体活动(哪怕只是基本的代谢与呼吸)。这些基本的身体活动像是整个戏剧演出的舞台,它的存在常常被忘记,甚至与剧情无关,但是它从来都在那里,承载着所有的演出,一刻都没有离开过。

一个具体的意向,在新的整体论的框架下,一定是一个意向性行动,即源于精神的行动(MoA)。为了讨论的方便,这里将源于身体的行动(BoA)放在考察之外,并且仅仅考察MoA当中没有可见的肢体延伸行动的情况,即努力把讨论严格限制在传统意义上的精神活动当中。只有从这个层面上,我们才能看清意向与意向性行动是合一的:意向本身的指向性/对象性(即MoA中精神内容的能动性)决定了某个行动是传统意义上的精神活动。下面,我们以指示行动(referring act)作为一个典型案例,分析指示意向(intention of referring)与指示行动的关系。

用专有名称(proper names,以下简称“专名”)所进行的指示,许多都不是现场性(ostensive)指示:即所指示的对象并不在当下的时空当中,无法进行面对面的指认。这些专名包括历史人物和事件名称(如“罗素”、“赤壁之战”),消失的景色或地点的名称(如“三峡”、“亚特兰蒂斯”),虚构对象的名称(如“孙悟空”、“哈利·波特”)和已经发生指称退化的那些专名(如“老子”、“荷马”)。*持指称实在论的人认为每个专名都指向一个实在,只是有的实在是柏拉图式的。这里所指的并不是这种意义上的实在,而是指经验的实在(empirical reality),并且严格坚持个体存在是唯一实体(substance),当且仅当个体是可识别的和公认的。那些无法通过现场指示进行认证的指示行动,在我们看来都是MoA,并且也是传统意义上的精神活动(MA)。当我们有用“罗素”进行指示的意向时,其实就已经是在用这个词进行指示了。我们不是先有一个指向罗素的意向,然后再在精神活动当中实现这个意向。这两者在精神活动当中不是分开的,就仿佛回忆与一个具体的回忆行动一样。

通过一般性名称或类名称(general term或kind term)进行的指示,是且仅是意向性行动,即MoA。对于这些名词所指示的内容,在任何时空当中都无法进行现场指认,所有我们能指认的只是这个类名称的个案或例子(a case or a sample),而不是这个名称的完全指称(proper referent)。因此,只要我们指示性地使用一个类名称,我们都是在思想当中进行概念性的指示,即仅仅拥有一个指示的意向而已。用一般性名称进行指示的意向本身就是那个具体的指示,因为除了在描述层面,我们无法将这个指示的意向与指示行动本身区分开来。

简而言之,安斯康姆对意向性行为的理解在新的概念框架下能够被更加清晰地呈现出来。在这个整体论的框架下,一个非意向性行动,其实只是源于身体的行动(BoA), 而意向性行动是源于精神的行动(MoA)。这两种行动所包含的精神内容的性质是不同的,一个是被动的,一个是能动的,二者与行动本身都是不可分的。如果一个MoA中能动性精神内容缺乏,它会变成无意识的活动,而不是变成一个BoA;同样,如果一个BoA中被动性精神内容缺乏,它就会是没有明确意识内容的机体活动,而不会因此变成一个MoA。也就是说,MoA与BoA中所包含的精神内容或身体内容并非独立于它所属的行动。

三、结语

安斯康姆问题只有在身心整体论的意义上才能被很好地理解,而基于身心整体论的概念重构是完全能够做到的。运用概念重构来达到反对身心二元论和反还原论的目的,完全有赖于这样一种觉悟:建构身心整体论并不需要发明一套新的语言,我们所要做的不过是在使用一些基本的概念时附加一个可以避免二元论式理解的注脚。即强调,我们所讲的“精神活动”同时伴有身体的活动,“身体活动”也同样伴有精神活动,二者都是身心一体的活动。这一切,并非基于什么新的发明,只是向事实和日常语义的简单回归。

[责任编辑:勇 君]

Anscombe Curve: Intentional Action and Mind-body Holism

GUO Peng

(School of Philosophy and Social Development, Shandong University, Jinan 250100, P.R.China)

Anscombe insists that intention is a feature rather than a property of an intentional action. This claim distinguishes her understanding of action essentially from that of Davidson, who holds a ‘nomological’ view of interpretation. M. Thomson attributes this difference to their different understanding of ‘event’, ‘action’ and ‘deed’, while I think it is due to their different ontological commitments. This paper intends to show that it is only within the framework of mind-body holism that Anscombe’s contribution to the philosophy of action as well as to contemporary cognitive study can be properly appreciated.

Intentional action; G. E. M. Anscombe; Mind-body holism

2016-03-06

山东大学自主创新基金人文社科团队项目“意图与行动的哲学研究”(IFYT1212);山东大学自主创新基金项目“动物伦理与素食主义”(IFW09042)。

郭鹏,山东大学哲学与社会发展学院副教授(济南250100)。

致谢: 感谢王华平提供的资料,感谢周志羿、田洁和陈晓旭提出的修改意见。本文初稿曾在山东大学哲学与社会发展学院主办的“‘意图与行动’第一届行动哲学研讨会”上宣读,感谢与会者所提出的意见。