接受大学教育可以克服城乡出身差异吗

——农村出身个体大学教育收益率研究

孙圣民 耿雪婷

接受大学教育可以克服城乡出身差异吗

——农村出身个体大学教育收益率研究

孙圣民 耿雪婷

使用2010年中国家庭追踪调查数据(CFPS),运用平均处理效应方法,分析上大学与否对农村出身个体收入的影响。研究发现农村青年上大学的收益率稳定在43%左右,平均年收益率约为10.7%。对比农村出身的个体和城市出身的个体接受大学教育的收益率,两者之间并不存在显著差异。接受大学教育可以克服个体的城乡出身差异,大学教育承载的终点公平仍然存在。如果考虑到从农村转变为城市户籍,将给农村出身的个体带来额外经济社会收益的话,那么其接受大学教育的收益显然要比城镇居民高。

人力资本; 教育收益率; 城乡差距; 处理效应

一、引言

中国家庭有重视教育的传统,即便在收入相对较低的农村地区,面对城乡教育资源分布不均的现实,农户对子女人力资本投资仍然十分强劲。农村教育的收益率如何,一直是学者们关注的焦点。例如Debrauw (2002)*Debrauw, A.J. Huang, S. Rozelle, L. Zhang, and Y. Zhang, “The Evolution of China’s Rural Labor Markets During the Reforms: Rapid, Accelerating, Transforming”, Journal of Comparative Economics, 2002, 30(2), pp.329-352.的研究表明,中国农村教育的收益率大约在0%-6%之间,与国际上10%左右的平均收益率相比明显过低。侯风云(2004)*侯风云:《中国农村人力资本收益率研究》,《经济研究》2004年第12期。估计出的农村基础教育的收益率为3.66%,得出了教育收益率严重偏低的结论。并通过比较认为培训对收入的影响高于教育对收入的作用。上述文献的结论,引发我们进一步的思考:一是按照常理,正常情况下低收益将导致农户对教育投资不足,但孙圣民(2014)*孙圣民:《收支扭曲、人力资本结构性贫困与社会资本依赖——农民制度性贫困与统筹城乡发展的路径》,《制度经济学研究》2014年第2期。发现中国农村家庭对人力资本投资有热情高、成本高的特点,而且农户的教育培训支出对收入表现出很强的刚性。高梦滔(2011)*高梦滔:《子女教育与农户消费:基于8省微观面板数据的经验研究》,《南方经济》2011年第12期。从消费的角度说明相对贫困的农户,被迫降低本来就不高的消费水平以进行子女的人力资本投资,也证明了上述特征。二是,即使投资教育,农民也应该选择收益率相对较高的职业教育和培训而并非基础教育。但事实是侯风云(2004)和孙圣民(2014)都发现相对于职业教育和培训,农民更看重基础教育,即便后者收益率相对较低。

如何解释上述反常现象呢?一方面,可以从人力资本的异质性角度,定量考察不同的教育类型对农户的收益率,并进行比较分析来寻找答案。例如周亚虹等(2010)*周亚虹、许玲丽、夏正青:《从农村职业教育看人力资本对农村家庭的贡献》,《经济研究》2010年第8期。考虑了农村以家庭为单位进行生产和经营的特征,以及职业教育和基础教育的不同,得出的农村职业教育的年收益率大约在9%左右,和国际上10%左右收益率类似。从而揭示在农村,基础教育和职业教育的差别性,两者对人力资本的提升并不一样。另一方面,考察农民教育投资的终极目标,孙圣民(2014)分析了农户人力资本的结构性差异,指出农户放弃收益率高而且快的职业技能教育和培训,选择在初高中基础教育上支出更多。目的是通过接受大学教育,实现户口从农村到城市的户籍迁移。但这种转变对大学以下学历的农民是不太可能实现的。按照上面两个思路,计算农村出身个体接受大学教育对其收入贡献到底有多大,并与其接受职业教育、基础教育的收益率比较,分析其背后的经济逻辑,变得十分有意义。这是本文的文献价值。

本文的现实意义在于,通过计算农村出身的个体接受大学教育的收益率,可以比较农村和城市出身个体的收益率异同。考察接受大学教育是否可以克服城乡出身的差异,从而检验大学教育承载的终点公平是否仍然存在。在我国,城乡差距是计划经济时期重工业优先发展战略的产物,20世纪90年代以前,城乡二元户籍制度长期调节着农村向城市流动人口的数量和质量。农村出身的个体主要是通过考取大学、毕业后在城市就业从而转换为城市户籍。在当时的特定条件下,大学教育对农村出身个体而言体现着一种终点公平。即无论出身如何,如果能接受大学教育,意味着毕业后将获得大体一样的干部身份、城市户籍和就业机会。接受大学教育后拥有的相似发展平台,最终可以消除依附在个体上的城乡差距特征。如果我们的研究表明,在当前条件下,同样接受大学教育,对农村和城市出身个体的收入贡献并不存在差异。那么接受大学教育对农村出身个体而言,就仍然具有克服个体城乡出身差异的功能,大学教育承载的终点公平性质在当前仍然存在。通过知识改变命运仍旧是农村青年社会阶层流动的最可行路径,正如他们前辈所做的那样。如果再考虑到当前户籍制度改革的举措中,许多大中城市仍然规定接受大学教育是获取其城市户籍的基本条件的事实,那么对农村出身个体而言,大学教育的经济社会收益将更加突显。

本文使用2010年中国家庭追踪调查数据(CFPS),运用平均处理效应方法,研究上大学与否对农村出身个体收入的影响。并考虑到了教育回报的异质性问题,以及个人自选择可能造成的偏差,避免了在传统OLS(Ordinary Least Squares)回归分析中难以处理的能力变量对收入影响的问题。结论认为任意选择一个农村青年上大学的收益率(ATE,Average Treatment Effect,平均处理效应),和已经上了大学的个体上大学的收益率(ATT,Average Treatment Effect on the Treated,已处理的平均效应)都稳定在43%左右,平均年收益率约为10.7%,两者差异不大。对比农村出身的个体和城市出身的个体接受大学教育的收益率,两者之间并不存在显著差异。但是,如果考虑从农村转变为城市户籍,将给农村出身的个体带来额外经济社会收益的话,那么其接受大学教育的收益显然要比城镇居民高。从这个意义上说,接受大学教育可以克服个体的城乡出身差异。大学教育承载的终点公平性仍然存在。

二、文献综述

(一)对中国教育收益率的研究

除引言部分所述文献外,与本文主题较为接近的研究是王德文等(2008)*王德文、蔡昉、张国庆:《农村迁移劳动力就业与工资决定:教育与培训的重要性》,《经济学》(季刊)2008年第4期。考察教育和培训对农村迁移劳动力就业和工资的影响。作者使用扩展的明瑟方程(Mincer Equation),分别估计了农村迁移劳动力中工资收入者和自我经营者的教育收益率。结果显示如果不区分农村迁移劳动力的就业类型异质性,将低估工资收入者的教育收益率。教育年限的增加可以提高农民选择去城市工作的概率,尤其能够显著提高其成为工资收入者的概率。为了解决内生性问题,作者使用了父母受教育年限和个人上学的地点作为工具变量。与本文类似,王德文等(2008)的研究对象也是农村出身、并获得在城市工作机会的个体。但其重点考察职业教育或培训等教育,对成为工资收入者的农村迁移劳动力收入的影响。与本文研究对象为接受大学教育的农村个体不同,接受职业教育虽然可以提高农村劳动力向城市迁移的概率,但是由于户籍制度的制约,在这些获得城市工作机会的农村迁移劳动力人口中只有很少的一部分能够变成城市居民,获得在城市永久定居的机会。

李雪松和赫克曼(2004)*李雪松、詹姆斯·赫克曼:《选择偏差、比较优势与教育的异质性回报:基于中国微观数据的实证研究》,《经济研究》2004年第4期。在考虑了异质性的基础上,使用边际处理效应(Marginal Treatment Effects)讨论了2000年中国6个省区城镇青年的大学收益率,得到我国大学本科的教育收益率约为40%,即年收益率10.7%左右的结论。许玲丽等(2008)*许玲丽、冯帅章、陈小龙:《成人高等教育的工资效应》,《经济研究》2008年第12期。通过添加代理变量和分位数方法分析了成人高等教育的收益率,发现了普通本科的教育收益率要显著高于成人本科。这种差异在工作经验较少的人群中更为显著,而普通专科和成人专科之间的收益率却没有显著差异。

(二)教育收益率的估计方法

现代人力资本理论将教育视为最为重要的一种人力资本投资。Griliches(1977)*Griliches, Z., “Estimating the Returns to Schooling: Some Econometric Problems”, Econometrica, 1977, 45(1), pp.1-22.认为人力资本和物质资本一样,是同质的。不同的人可以拥有不同数量的人力资本,但相同单位的人力资本在本质上是相同的。每个人拥有的人力资本是同质的,人力资本的收益率是相同的,现实中个人教育收益率的差别主要取决于随机因素。一些文献都沿用了上述观点,并使用普通最小二乘法(OLS)来估计教育收益率,比如Johnson and Chow(1997)*Johnson, E. N., and Gregory C. Chow, “Rates of Return to Schooling in China”, Pacific Economic Review, 1997, 2(2), pp.101-113.、Zhang et al. (2005)*Zhang, Junsen, Yaohui Zhao, Albert Park, and Xiaoqing Song, “Economic Returns to Schooling in Urban China, 1988-2001”, Journal of Comparative Economics, 2005, 33, pp.730-752.等。

在这些文献中,难点是要解决如何度量能力变量对收入的影响。每个人天生的能力不同,并且难以量化,所以早期的研究一般都忽略天生能力对收入的影响。但个体的能力会因为其接受教育而得到提高,天生能力越强的人可能越趋于接受更高水平的教育程度,所以会产生自我选择的问题。如果忽略上述因素,就会导致教育收益率的非一致估计。为了克服这一问题,Ashenfelter和Krueger(1994)*Ashenfelter, O. and A. Krueger, “Estimates of the Economic Return to Schooling from a New Sample of Twins”, American Economic Review, 1994,84(5), pp.1157-1173.使用固定效应法,比较接受不同教育水平的同卵双胞胎的工资率,并以此估计教育收益率。由于双胞胎具有相同的基因、家庭背景和成长环境,所以可以将双胞胎中的两个个体的能力看成是一样的,但他们所接受的教育水平往往存在差异。所以使用双胞胎数据可以把天生能力的影响从教育中分离出去,从而得到有关教育收益率的一致估计。此外还有代理变量法(Proxy Variable),即寻找一个与能力高度相关的变量,比如个体的智商指数、父母的教育年限、父母收入等。在一定的假设下,这种方法也可以得到教育收益率的一致估计,例如许玲丽等(2008)。工具变量法(Instrument Variable)也常被使用,其基本思路是找到一些与教育变量密切相关,但与能力变量不相关的变量作为工具变量,对教育收益率进行估计。例如Angrist(1990)*Angrist, J. D., “Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records”, American Economic Review, 1990, 80(3), pp.313-336.使用与出生日期相关的应征号码(Draft Lottery)作为工具变量,讨论了美国兵役制度对退伍士兵未来的职业收入的影响。

在人力资本是同质的假设下,多数文献估计教育收益率时对不同阶段的教育并不加以区分,仅计算教育年限每增加一年所带来的收入增长率。但实际上,增加一年小学教育或大学教育,两者带来的收益率存在很大差异。所以,有学者提出人力资本异质性的观点,即同样单位的人力资本对不同的个体而言是有差异的;是否接受教育或者接受何种教育是一种自我选择行为,比较优势在教育选择中起着重要作用。这种观点的起源可以追溯到Roy(1951)*Roy, A., “Some Thoughts on the Distribution of Earnings”, Oxford Economic Papers, 1951, 3, pp.135-46.、Willis and Rosen(1979)*Willis, R. and S. Rosen, “Education and Self-Selection”, Journal of Political Economy, 1979, 87(5), S7-36.等。

在人力资本异质性假设下,估计教育收益率需要着重解决的问题是缺少与实际相反的情况。即一个人所受教育状态总是处在非此即彼的状态,我们只能观察到事实中发生的状态。其对立状态的数据是缺失的,需要从其它样本中挖掘信息来弥补。例如周亚虹等(2010)使用平均处理效应和倾向得分匹配法估计了农村职业教育对农村家庭收入的影响。平均处理效应是解释变量为二分类变量时的平均边际效应。使用倾向指数匹配法(Propensity Score Matching,PSM)估计条件期望独立假设下的平均处理效应(ATE)方法,是近年来发展较为迅速地解决上述问题的一种方法。在考虑到教育收益率异质性的前提下,可以解决个人自选择可能造成的偏差。本文不再局限于传统的线性回归模型,而是在平均处理效应的框架下,建立农村青年大学教育的估计模型,尝试、罗列并比较上述OLS、ATE等多个方法的实证结果。

三、研究方法

本文着重讨论两种教育水平的选择:高中和大学。令edui=1表示大学学历,edui=0表示高中学历。个体i的年收入的对数用yi表示,我们要讨论的是edui对yi的影响,即农村青年上大学对其个人收入的贡献。将对应edui=1的个体i的年收入的对数用y1i表示,对应于edui=0的个体的年收入的对数用y0i表示。本文选取的协变量Xi包括:父亲受教育年限、母亲受教育年限、个体性别、民族、是否有兄弟姐妹、出生年份、成长地点(12岁时的居住地点)、工作经验、工作经验的平方、是否是党员、现在居住的省份、工作机构、工作行业等。

(一)两个OLS教育收益率线性模型

模型一:

(1)

即简单的OLS(普通最小二乘法)模型,该模型假设教育是一个外生变量。为了比较传统OLS模型估计结果与其他模型的估计值,我们将其罗列在此。

模型二:

于是模型二就变为:

(2)

虽然模型二在模型一的基础上加入了交互项,一定程度上解决了异质性问题,但其本质上还是经典的线性回归模型框架。即便我们在控制变量中加入了父母的教育年限作为个人能力的代理变量,但也有大量文献表明父母教育水平并不是优质的代理变量。要找到天生能力的好的代理变量其实很难,所以遗漏能力变量问题在所难免。

(二)平均处理效应(ATE)的估计模型

平均处理效应(ATE=E(y1i-y0i)),即个体接受大学教育对个人收入影响的平均值,指任意一个个体接受大学教育的收益率。我们模型三放弃函数形式为线性的假设,转而借鉴Rosenbaum和Rubin(1983)*Rosenbaum, P.R., and D. B. Rubin, “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects”, Bioetrika, 1983, 70, pp.41-55.,使用倾向得分的估计值P(Xi)=P(edui=1|Xi)来代替线性函数,降低模型设定和遗漏变量所导致的错误和偏差。倾向得分实际上是一个预测概率值,即在给定样本特征Xi的情况下,农村青年i上过大学的概率。本文采用Logit模型估计倾向得分P(Xi)。这样模型三的估计方程就是:

(3)

(三)使用倾向得分匹配法估计ATT

前文重点考察的是任意一个个体接受大学教育的收益率。而在实际生活中,有的人没有上大学仅仅是因为还没有达到相应的年龄,例如在中国现行的教育制度下,一般18岁左右的适龄青年才会参加高考。而运用ATE模型估计大学教育收益率时,实际上包括了这样的一些个体,这是ATE模型的不足之处。下面,我们的分析对象转向已经上了大学的农村个体的教育收益率。也就是edui=1的个体的教育收益率,即处置组的平均处理效应ATT=E(y1i-y0i|edui=1)。同样的,我们在这里仍使用收入的对数形式来进行估计教育收益率。

因为这些个体已经上了大学,所以无法观察到他们不上大学时的收入y0i。因此,我们需要从那些没有上过大学的个体中充分挖掘信息。我们可以使用倾向得分匹配法(PSM)来对ATT进行估计。匹配法的核心思想,是通过控制协变量给每个接受了处置的个体(edui=1)找到一个或者多个特征类似的对照个体。然后用倾向得分相近的没有上过大学的个体的收入,来代替已经上了大学的个体的缺失状态y0i。本文采用核匹配等三种匹配方法进行估计,自抽样(Bootstrap)500次以获得ATT表达式标准误,并采用Logistic回归对倾向得分进行估计。

(四)OLS方法分析城乡出身个体大学教育收益的差异性

在估计出了农村出身的个体接受大学教育的收益率之后,我们关注的另一个问题就是:农村出身的个体接受大学教育,与城市出身的个体接受大学教育,他们之间的收益是不是有显著性差异?为此,我们利用如下模型四,做简单OLS回归:

(4)

其中,hukou为0-1虚拟变量,当该个体为农村出身时hukou=0;当该个体为城市出身时hukou=1。X为控制变量,包括所处行业、年龄、父母教育年限、现在所处省份等信息。我们将估计作为变量hukou的系数η的显著性。如果显著则说明,接受大学教育的城乡个体之间其收入存在明显差异。否则为无明显差异。并使用已有文献的研究结论来讨论OLS结果的稳健性。

四、实证结果

(一)数据来源

本文数据来源于2010年中国家庭追踪调查(ChinaFamilyPanelStudies,CFPS)数据库截面数据。根据研究需要,选取17-61岁的农村出身的个体样本。由于数据中分别统计了个体3岁时、12岁时和2010年时的户口状况,我们将3岁和12岁时都为农村户口的个体视为农村出身的青年。筛选出了具有高中学历(包括中专、职高、成人高中、成人中专、普通高中)和大学(包括成人本科、普通本科)或大专(包括成人大专和普通大专)学历的个体,同时这些个体在2010年必须有工作且有收入。最终得到了1080个样本,其中498个人具有大学或大专学历(处理组),其余582个人为高中学历(控制组)*由于估计处理效应、使用PSM方法需要大样本数据,所以我们在此将接受大学教育的样本涵盖为包括成人本科、普通本科、成人大专和普通大专学历的农村个体。另外,这样处理还有一个目的,是为了将本文的结论与李雪松和赫克曼(2004)的研究结果对照,所以此处沿用了李雪松和赫克曼(2004)的样本选择方法。。样本的地域分布比较广泛,我们将样本所处区域划分为东部地区、中部地区和西部地区三类*东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西;西部地区包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、重庆。。

全部样本的年均收入为25800.96元,大学组的年均收入为33725.06元,高中组的年均收入为19020.55元。从直观上看,两组之间的收入差异非常大。大学组的平均工作经验为8.15年,高中组的平均工作经验为11.52年;大学组的平均年龄为33.66岁,高中组的平均年龄为32.90岁。高中组仅有9.28%的人在政府部门、党政机关及国有事业单位、科研院所工作,而大学组在上述单位工作的比例却高达41.4%。大学组有27.5%的人是党员,高中组党员所占的比例仅为11.9%。大学组仅有1.0%的比例从事第一产业,而高中组有15.5%的个体都处于第一产业。主要变量的具体描述性统计详见表1。

表1 变量描述性统计

(二)模型的估计与检验

表2 三个模型回归结果

续表2

解释变量模型一模型二模型三meduy0.003(0.007)0.005(0.007)male0.414(0.053)***0.424(0.053)***minzu0.050(0.122)0.040(0.122)party0.037(0.070)0.091(0.112)propensity0.828(0.161)***d_propen0.499(0.237)**d_exper0.047(0.020)**d_expersq0.002(0.001)**d_party0.233(0.143)地区虚拟变量有有行业虚拟变量有有产业虚拟变量有有地区虚拟变量交互项有行业虚拟变量交互项有产业虚拟变量交互项有常数项8.155(0.215)***8.401(0.257)***9.232(0.061)***F27.1516.8543.07Prob>F0.0000.0000.000R-squared0.3150.3330.107

注:(1)***表示在1%的水平下显著;**表示在5%的水平下显著;*表示在10%的水平下显著。(2)小括号内的数值表示标准误(Standard Error)。(3)其他变量的回归结果不再罗列。(4)表中数值保留三位小数。(5)d_propen、d_exper、d_expersq、d_party分别为教育虚拟变量(edu)与倾向得分(propensity)、工作经验(exper)、工作经验平方(expersq)、党员虚拟变量(party)的交互项。

表2给出了相关变量系数的估计值和标准误,从回归结果来看,接受大学教育对个体收入有着显著的正向影响。

在模型一中,农村出身的个体接受大学教育的收益率达到了53.6%(exp(0.429)-1)。但是模型一假设个体之间不存在异质性,即大学教育的收益对所有的人来说都是一样的,这是一个非常强的假设条件,可能导致高估教育回报。在模型一中我们使用了父母的教育程度,作为个人能力的代理变量。但父母的教育程度对个人收入的影响均不显著。这表明加入了代理变量的OLS回归模型,并没有很好解决个人能力的内生性问题。

在模型二中,估计得到的大学教育收益率为49.8%(exp(0.404)-1),比模型一的结果低了约4个百分点。交互项联合检验也是显著的,说明大学教育回报确实存在着异质性问题。如果忽略教育回报的异质性问题,可能导致教育收益率的高估。模型三进一步放松了模型二线性模型的假设,模型三估计的教育收益率为43.9%(exp(0.364)-1)。低于模型一和模型二的估计结果,表明线性模型内生性问题可能会导致教育收益率的估计偏差。

(三)ATT模型的估计与检验

我们的样本中大学组(处理组)有498个个体,高中组(对照组)有582个个体。大学组的倾向得分的取值范围为[0.028,0.989],高中组的倾向得分的取值范围为[0.0036,0.957]。我们采用了三种匹配方法来对ATT进行估计,分别是最近邻匹配法,半径匹配法和核匹配法,估计的结果如表3。三种匹配方法估计出的农村出身的个体接受大学教育的收益率,分别是46.5%(exp(0.382-1))、42.8%(exp(0.356-1))、43.0%(exp(0.358-1))。可以看到,三种方法的结果十分接近,特别是采用半径匹配法和核匹配法估计出的教育收益率,而且三种方法的t检验结果都是显著的。三个数值中我们取中间值,将43%作为主要参考结果。

表3 用倾向匹配法估计出的农村出身的个体的大学教育收益率

注:括号内的数值表示标准误,是采用bootstrap自抽样500次得到的结果。

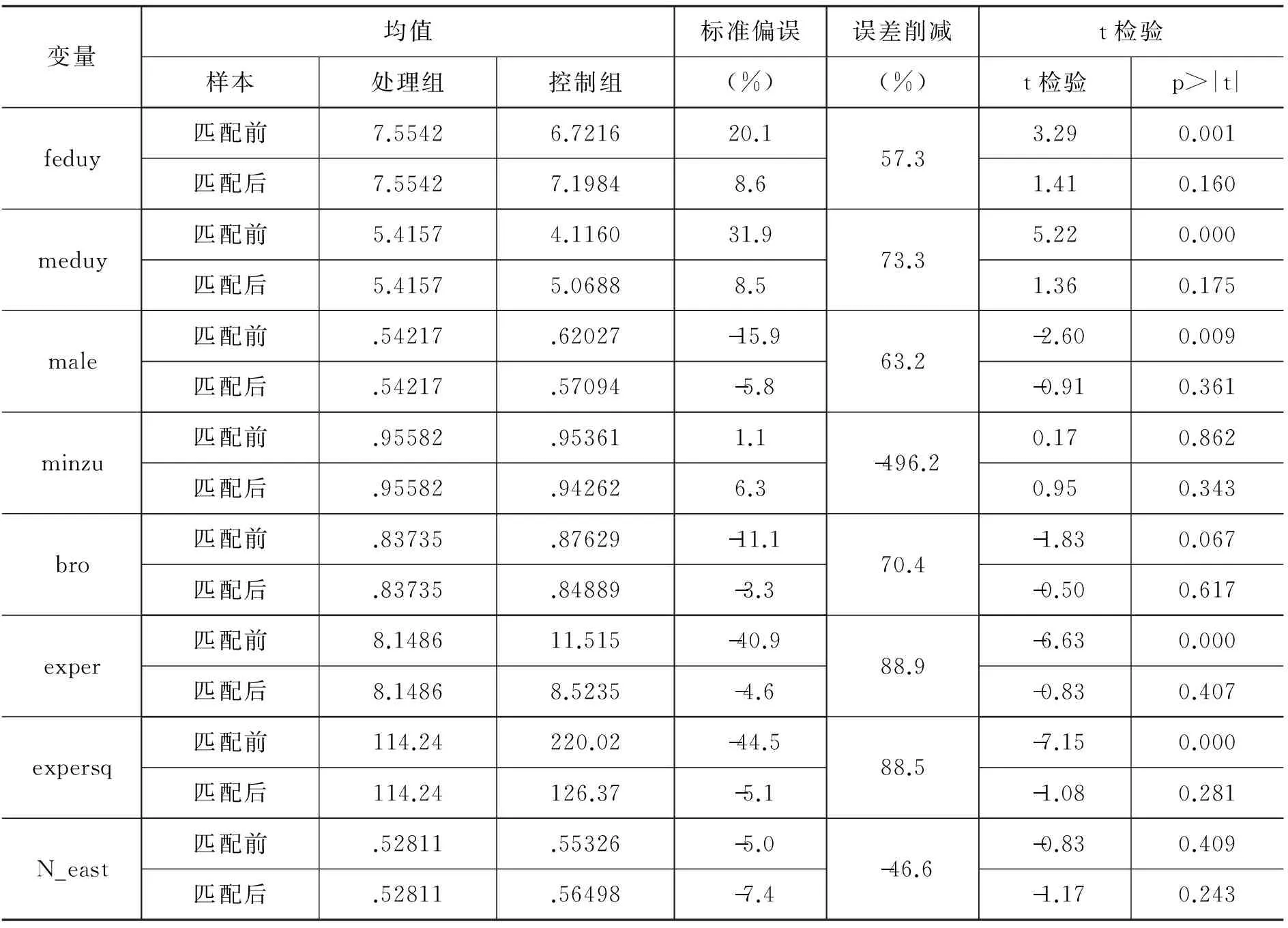

我们还对匹配前后各协变量是否还存在显著的组间差异进行了检验,检验的主要结果见表4。匹配后,大学组和高中组中各协变量之间的偏误得到了大幅度的削减,绝大部分变量的标准偏误都能控制在10%以内。这说明我们的匹配基本满足条件独立性假设,所以匹配质量较好,结果比较可信。

表4 协变量误差削减状况

续表4

变量均值样本处理组控制组标准偏误(%)误差削减(%)t检验t检验p>|t|N_mid匹配前.31928.26117匹配后.31928.2681812.811.312.12.100.0361.770.077party匹配前.2751.11856匹配后.2751.2425640.18.379.26.650.0001.170.242h_second匹配前.2751.37113匹配后.2751.2717420.60.796.53.370.0010.120.905h_third匹配前.71486.47423匹配后.71486.7130450.50.499.28.240.0000.060.949

注:上述误差削减结果是使用半径匹配法时的情况,使用最邻近匹配法和核匹配法时的误差削减结果与之类似,故不再重复列出。

从上面实证结果看,已经上了大学的农村出身的个体(ATT方法),其接受大学教育的收益率大致稳定在43%左右。这与用模型三估计出的任选一个农村出身的青年接受大学教育的收益率43.9%(ATT方法)是相差不大。

(四)比较城乡大学教育收益率差异性、OLS方法分析教育收益差异

根据前面所得农村出身个体大学教育收益率大致稳定在43%左右的结论,结合已有文献研究,我们可以对城乡大学教育收益率作一初步比较分析和判断。现有文献中,李雪松和赫克曼(2004)研究我国城镇居民接受大学教育收益率的研究,比较具有代表性。这篇文章实证分析时,使用的大学组的样本中也包括了大专学历的个体,与本文的研究样本类似,具有一定的可比性。另外,李雪松和赫克曼(2004)计量技术处理比较成熟,他们在半参数分析框架下,估计出的城市出身的个体,接受大学四年教育的平均收益率大约为43%。这与本文估计出的农村出身的个体接受大学教育的收益率基本一致。

下面通过简单OLS分析讨论农村出身的个体和城市出身的个体,其接受大学教育的收益是否存在显著差异。当前户籍制度改革的举措中,许多大中城市仍然规定接受大学教育,特别是四年本科教育,才是获取其城市户籍的基本条件*一些特大城市甚至规定必须是重点大学本科或者研究生毕业,才有资格申请城市户籍。。这个政策约束表明,对农村出身、接受了四年大学教育的毕业生个体进行分析,由于他们是潜在城市户籍的获得者,将更加具有针对性和政策意义。我们继续使用中国家庭追踪调查2010的数据,从全部样本中筛选出所有接受过四年大学教育的个体。其中农村出身的样本211个,城市出身的个体294个。简单的OLS回归估计出的η为-0.007,t统计检验值为-0.09,是不显著的。这说明农村出身的个体和城市出身的个体,其接受大学教育的收益(或收入)并不存在显著差异。当然,简单的OLS回归不能很好的解决内生性问题,只是借此部分佐证前面比较分析的结果。

最后,从简单的样本统计分析来看,211个农村出身的个体的平均年收入为42341.61元,294个城市出身的个体的平均年收入为42626.19元。两者仅相差284.58元,这种差异也是不显著的。

上述结果表明,从收入角度看,农村出身的个体的大学教育收益(率)和城市出身的个体之间,并不存在显著性差异。无论城市还是农村出身的个体,如果他们同样接受大学教育,那么收益率将是一样的。

五、结论和政策含义

本文认为农村青年上大学的收益率稳定在43%左右,平均年收益率为10.7%左右。这个数值,略高于周亚虹等(2010)计算出的农村职业教育9%左右的年收益率,和国际上10%左右的平均教育收益率持平。高于Debrauw(2002)和侯风云(2004)研究所得中国农村教育收益率应在0%-6%之间和3.66%的结论。对比农村出身的个体和城市出身的个体接受大学教育的收益率,两者之间并不存在显著差异。从这个意义上说,接受大学教育可以克服个体的城乡出身差异。大学教育的终点公平性仍然存在。如果考虑到从农村转变为城市户籍,将给农村出身的个体带来额外经济社会收益的话,例如高水平的城市社会保障和福利,以及子孙后代享受优质教育资源等,那么其接受大学教育的收益显然要比城镇居民高。

本研究的政策含义。上述事实有助于我们理解已有文献中的发现,并为农村家庭看似不理智的以基础教育为主的人力资本投资结构提供了合理解释。在我国,城乡差距是计划经济时期重工业优先发展战略的产物。随着当前经济社会的快速发展,城乡差距作为计划经济时期的遗产并未消失,反而随着城乡之间的非平衡发展逐步加剧,劳动力人口由农村向城市的自由流动激增。为此,政府一方面在人口流出的农村地区,提出了加大转移支付,推进城乡基本公共服务均等化,缩小城乡差距。但这项举措面临短期内各级政府的转移支付能力有限的约束,公共资源城乡不均的现实短期内较难改变。因此,农村人口向城市流动的动力短期内仍然存在。以基础教育资源为例,要做到城乡出身个体在教育起跑线上的起点公平,暂时存在困难。另一方面在人口流入的城市,政府着手对城乡差距背后的城乡二元体制进行深化改革,核心是改革户籍制度,建立城乡统一的户口登记制度。但在当前城市阶层利益主导城乡政策的背景下,首先放开的中小城镇户口,其户籍依附的福利十分有限、吸引力不大;为避免激增人口对有限资源的争夺,附加值高的大中城市户口,短期内只能是针对部分特定人群开放。例如上海目前实行的积分落户制度中,自主创业的加分很少;应届毕业生落户标准看重学历、毕业院校和学习成绩。类似情况还有深圳、广州等特大城市。和20世纪90年代以前相似,接受大学教育仍然是农村出身个体获取大中城市户籍的基本条件。这进一步强化了农村出身个体接受大学教育的必要性和额外收益。

本文的研究表明,相对于较高收益率的职业教育和培训,基础教育收益率相对较低。而且农村出身个体与城市出身个体相比,还要面对城乡基础教育资源分配不均的现实,这增加了农村出身个体进行基础教育投资的风险。但只有接受基础教育,才有机会考上大学接受高等教育。所以,接受基础教育只是广大农村出身的个体接受大学教育的一个中间环节,其本身的收益率并不重要,重要的是通过上普通高中寻求接受大学教育的机会。而后者的高收益率,可以克服个体的城乡出身差异,实现大学教育承载的终点公平;只有接受大学教育,也才能使转变为城市(特别是大中城市)户籍成为可能。热衷于人力资本投资特别是基础教育投资,其实是农村出身个体面对严峻现实时,为了突破现有的制度约束,如户籍制度、教育资源分配制度等因素的一种理性和自发的行为,也是当前城乡差距下对个体而言的最为有效的方式。通过知识改变命运仍旧是农村青年社会阶层流动的最可行路径,正如他们前辈所做的那样。即便这种人力资本提升的自我努力,刚开始时就要面对制度性不公和高风险。这种突破城乡差距的成功者,往往是农村出身个体中能力较强者。他们的突围成功增加了城市活力,反过来,农村社区精英的流失,却延续甚至加剧了农村经济和社会的凋敝。

论文的不足之处。首先,本文非线性估计中使用了平均处理效应研究中常用的假设:条件期望独立假设(Conditional Mean Independence)。此假设在本文的通俗解释是:一般来说,是否接受大学教育是非强制的,个体有权利决定自己是不是要上大学。然而如果深究的话,上大学是否能够视为一种个人选择行为值得进一步探讨。上世纪九十年代以前,我国高等教育资源相对稀缺,想要升入大学需要经过高考,并达到一定分数才可能被录取、接受高等教育。随着近年来我国高等教育资源的日益发展和高考扩张等政策,历年高考录取率逐步上升,到2014年全国高考录取率已经达到约74.3%。个体接受高等教育的权利得到了充分保障,从这个意义上讲,假设个体有权利决定自己是不是要上大学,也存在一定合理性。在本文所使用的数据中,由于没有高中学历这部分样本的进一步个人信息,我们无从判断他们是否自主决定了自己是不是要上大学。如果样本中学历为高中的个体多数是因为没有达到高校录取的分数线才无法升入大学,那么使用倾向得分匹配法估计出的教育回报仍有可能偏高。其次,使用倾向得分匹配法时,我们希望匹配后协变量的标准偏误能够控制的越小越好,一般5%以内为最佳。但是由于数据的限制,本文的研究将大部分协变量的标准偏误控制在了5%以内,少数协变量的标准偏误超过了5%,但我们仍将其控制在10%以内。

上述不足,有可能影响到我们量化分析的具体结果,即农村出身个体接受大学教育的收益率为43%左右。然而,我们根据传统OLS方法计算得到的结果并不存在上述不足,即假设个体之间不存在异质性时,得出的农村出身个体的教育回报率为53.6%的结论;假设存在异质性问题时,得到的大学教育收益率为49.8%的结论。OLS方法得到的数值结果,仍然支持我们的判断,即接受大学教育可以克服个体的城乡出身差异,大学教育承载的终点公平仍然存在。如果再考虑到从农村转变为城市户籍,将给农村出身的个体带来额外经济社会收益的话,其收益率将更高。农村出身个体接受大学教育的收益率要比城镇居民高,这个判断仍然稳健。我们可以将本文各种方法下得到的农村出身个体的教育收益率纳入42.8%-53.6%这个区间,与已有文献所得各类教育收益率比较后,我们的判断仍然成立。

[责任编辑:贾乐耀]

Does University Education Contribute to Decreasing Difference Between Urban and Rural Individuals? ——A Study on Returns to Higher Education for Rural Individuals

SUN Sheng-min GENG Xue-ting

(Center for Economic Research, Shandong University, Jinan 250100, P.R.China)

Based on data from 2010 CFPS survey, we employ average treatment effect method and estimate the returns to higher education of rural individuals. We find that, going to college can increase a rural individual’s earnings by 43 percent, while one year of higher schooling can increase a rural individual’s earnings by 10.7 percent. According to this result, there is no significant difference between the rural individual and the urban individual in returns to higher education. Getting higher education can contribute to decreasing the difference between rural and urban individuals, and the indifferent effect of university education for everyone still exists. If we take consideration to the transformation in one’s Hukou System from rural to urban, which provides extra social and economic returns to rural individuals, the returns to higher education for rural individuals are higher than returns for urban individuals.

Human capital; Returns to education; Urban-rural difference; Treatment effect

2016-03-01

山东大学自主创新基金青年团队项目“中国制度变迁与经济增长的历史与现实考察”(IFYT1209);山东大学人文社会科学重大研究项目“西方历史计量学与中国本土化研究”(12RWZD12)。

孙圣民,山东大学经济研究院教授,博士生导师(济南250100)。耿雪婷,山东大学经济研究院硕士研究生(济南250100)。作者感谢秦雪征、邢春冰、张卫国、张进峰、王海宁、侯麟科和两位审稿人的建议。