北京大学科普教育基地工作的探索与实践

凌 辉, 周勇义, 张 媛, 黄 凯

(北京大学 实验室与设备管理部, 北京 100871)

北京大学科普教育基地工作的探索与实践

凌辉, 周勇义, 张媛, 黄凯

(北京大学 实验室与设备管理部, 北京100871)

高校实验室将科教仪器、场馆设施、教学科研成果等科技资源向社会开放,有利于提升我国科普能力、提高公众科学素质、增强自主创新意识,也有利于高校自身提高教学科研水平、促进实验室资源开放共享、扩大社会影响力。通过阐述北京大学科普教育基地在科普教育理论研究、实验室科普项目开发、大型科普活动组织、科普读物出版等方面的实践与探索,旨在与兄弟高校同行广泛交流、合作共进,为高校实验室建设与科普事业的发展贡献力量。

科普教育; 科普教育基地; 探索与实践

普及科学技术知识,提高全民科学素质,既是激励科技创新、建设创新型国家的内在要求,也是营造创新环境、培育创新人才的基础工程[1-2]。2016年5月30日,习近平主席在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话中明确指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。希望广大科技工作者以提高全民科学素质为己任,把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法作为义不容辞的责任,在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围[3]。”高等学校是我国开展人才培养和科技创新的重要场所,高校实验室将科教仪器、科技成果、场馆设施等科技资源向社会开放,让科技进步惠及广大公众,是其重要的社会责任和义务,有利于提升我国科普能力、增强公众创新意识、提高公众科学素质、培养科技后备人才[4-8],对于加快科技事业发展、增强自主创新能力具有十分重要的意义。

北京大学以“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承”为己任,以满足国家需求为指引、积极投身国家建设,之一理念与《北京市“十二五”科学技术普及发展规划纲要》提出的加快“人文北京、科技北京、绿色北京”和中国特色世界城市建设,全力提升公众科学素质、推动科普惠及民生的宏伟目标不谋而合。近年来,北京大学科普教育基地(以下简称北大科普基地)依托北京大学丰富的科技资源、先进的科研成果与特有的人文传统,围绕高校科普事业进行了积极的探索与实践,旨在与兄弟高校、科普同行广泛交流,解决问题、谋取新思路、探索新方法,为高校实验室建设与科普事业的发展贡献力量。

1 科普事业规划与组织管理

为推动北京全国科技创新中心建设,切实提升公众科学素质,北京市于2011年首次在高校中设立科普教育基地,北京大学首批入围,并由北京大学实验室与设备管理部牵头负责相关工作。“十二五”期间,北京大学制定了“北京大学科普工作条例”,并编制了北京大学科普教育基地建设规划,即:坚持依托学科优势,充分展示学科特色,加强资源整合力度,提高资源共享水平;启动科普核心功能区的建设与完善,为科普活动的开展创造更好的条件;扩大基地科普资源的影响力和受益面,深化资源与公众的对接、融合;积极参与国家和北京市开展的大型科普活动,充分利用多种渠道和形式推动高端科普资源走近公众和生活;支持开展各类科普活动,汇集整理活动成果,凝练有形科普作品。

近年来,在国家科技部、北京市科委和北京市教委的支持下,北大科普基地根据“北京大学科普工作条例”和建设规划,逐步实现优质、特色科普资源的开放共享,建立健全基地服务流程与管理机制,不断完善科普场地及设施。为保障目标的如期实现和学校科普事业的可持续发展,北大科普基地工作以国家科普工作方向为指引,与学校教学科研工作相结合,并由学校顶层设计、统一规划,各相关单位分级负责并相互配合。其中,学校实验室与设备管理部负责全校科普工作的组织、协调,并具体负责资源整合、组织场馆改造和科普资料收集制作工作;学校各院系、团委及各学生社团负责组织志愿者和学生骨干配合学校开展科普教育工作,为参观者提供必要的服务;保卫部、总务部及相关后勤部门负责为学校开展科普工作提供必要的安全、基础设施、水力电力等方面的保障,确保科普工作的顺利开展。

2 科普工作模式的理论探讨

在科普教育体系中,高校扮演着重要的角色。茅以升曾经说过:“科普是科研的继续,科研也是科普的产物;科研为生产服务需要通过科普,科普促进生产也需要科研为后盾[6]。”北大科普基地认为,高校开展科普教育,具有多重意义;有利于科学知识与科学技术的传播和普及,从而有利于提升全民的科学知识水平;有利于促进科学技术走出实验室,真正发挥作用并转化为生产力;有利于高校本身科研水平的提高;有利于我国科普教育工作的开展。有鉴于此,北大科普基地发挥自己的专业优势,在以往研究的基础上,进一步对海内外高校科普教育现状及发展趋势进行调研,了解北京市中小学生及其他群体对科普教育的需求,研究北京大学乃至其他高校开展科普教育的模式、方法及策略,设计和完善北大科普活动指南,探索高校参与科普教育工作的长效运行机制。结合国内外高校科普教育的经验,以及当今终身学习、非正式学习的发展趋势,北大科普教育基地认为,新一代高校科普教育基地是一个科学的、先进的、高效的、立体的科普教育基地,其建设目标包括3个方面:

(1) 建设一个能够激发学习者的科学兴趣,传播科学知识,培养高科技人才,提高全民科学素养的科普教育场所;

(2) 利用自身优越的科研资源,以研究带动科普,建设成为一个先进的科普教育研究机构;

(3) 通过把科普工作与人才培养结合起来,建设成为一个创新性人才的培养基地。围绕建设目标,北大科普基地还提出了一系列的建设原则和建设措施,极大地丰富了我国高校科普工作的理论研究与实践工作内容。

3 科普核心功能区的规划与建设

北大科普基地的科普资源是按学科分布在各学院(系、所、中心),各实验室和带有学科特色的场馆。与专业化、社会化的科普场馆相比,高校科普教育基地的核心功能区更加具有教学和科研特征,即按学院划分、有学科特色、兼多重任务。这既是高校科普教育基地与众不同之处,也是对基地的整体规划和建设提出的新要求。根据性质,北大科普基地核心功能区主要分为:实验室包括教学实验室、科研实验室、演示实验室等;特色场馆包含校史馆、地质博物馆、王选纪念馆、考古博物馆等;校内其他科普教育景点有校内分布各处的可用于开展爱国主义教育的景点,如李大钊像、蔡元培像等。

针对不同类型的功能区,北大科普基地在规划和建设过程中进行了差别化的设计:

(1) 实验室类科普功能区:规划和设计的前提首先是不干扰正常的教学科研秩序,其次是能够突出的展现实验室的学科特色、资源特点、学术水平以及所开展科研工作的现实及长远意义,最后是通过朴实、生动的语言和文字将深奥的科学知识讲授给广大公众。

(2) 特色场馆:北京大学现有的特色场馆目前均对外开放,每年接待参观群众数万人,具有良好的开放运行基础。针对这类场馆,基地在建设规划中更加强调其现有功能、内容和运行管理模式与科普工作的有机结合,在活动的组织和开展中更加注重突出科普元素、增强互动性和娱乐性,让公众能够置身北大氛围中接受科学知识的洗礼。

(3) 校内其他科普景点:北京大学是中国共产党最早的活动基地,是中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,燕园地区在抗战时期也曾是我党秘密的联络点之一。这样的爱国主义精神和革命历史传承在北京大学的校园中也有体现,李大钊像、埃德加斯诺墓、蔡元培像等都可以作为爱国主义题材向公众展示。基地将对该类景点进行精心的设计和安排,贯穿、融会到基地的整体建设中,使其成为基地科普资源的重要组成部分。

4 重点实验室高端科普资源的整合与设计

国家各级重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分,是组织开展高水平应用研究和基础研究、聚集和培养高水平人才、开展学术交流的重要基地,是展示国家科技水平的标志和实施对外科技合作的高端平台,也是体现科技魅力、普及科学知识、开拓科学视野、培养科学素质的综合窗口[9-11],历来受到北京大学各级领导的高度重视。实验室拥有的国家级名师、大型科学仪器、创新性科技成果以及独特的人文气质与爱国主义传统等优质资源,也是北大科普基地建设的重要依托。北大科普基地将30个国家级重点实验室纳入科普工作体系,整合科学仪器设备资源总价值超过4亿元,实验室类型包括国家级实验教学中心和国家级、省部级重点实验室,其领域涵盖物理、化学、地球科学、生命科学、材料科学、环境科学、信息科技等。进入科普体系的实验室根据要求进行统一规划,实验室开放时间每年不少于 100 天,接待参观群众近万人次;实验室在布置和宣传中突出科普特色,通过朴实、生动的语言、文字或其他形式介绍研究工作和成果;各实验室还分别组建了科普志愿者团队,负责讲解、演示等工作,产生了良好的科普效果。

5 实验室科普项目的开发与包装

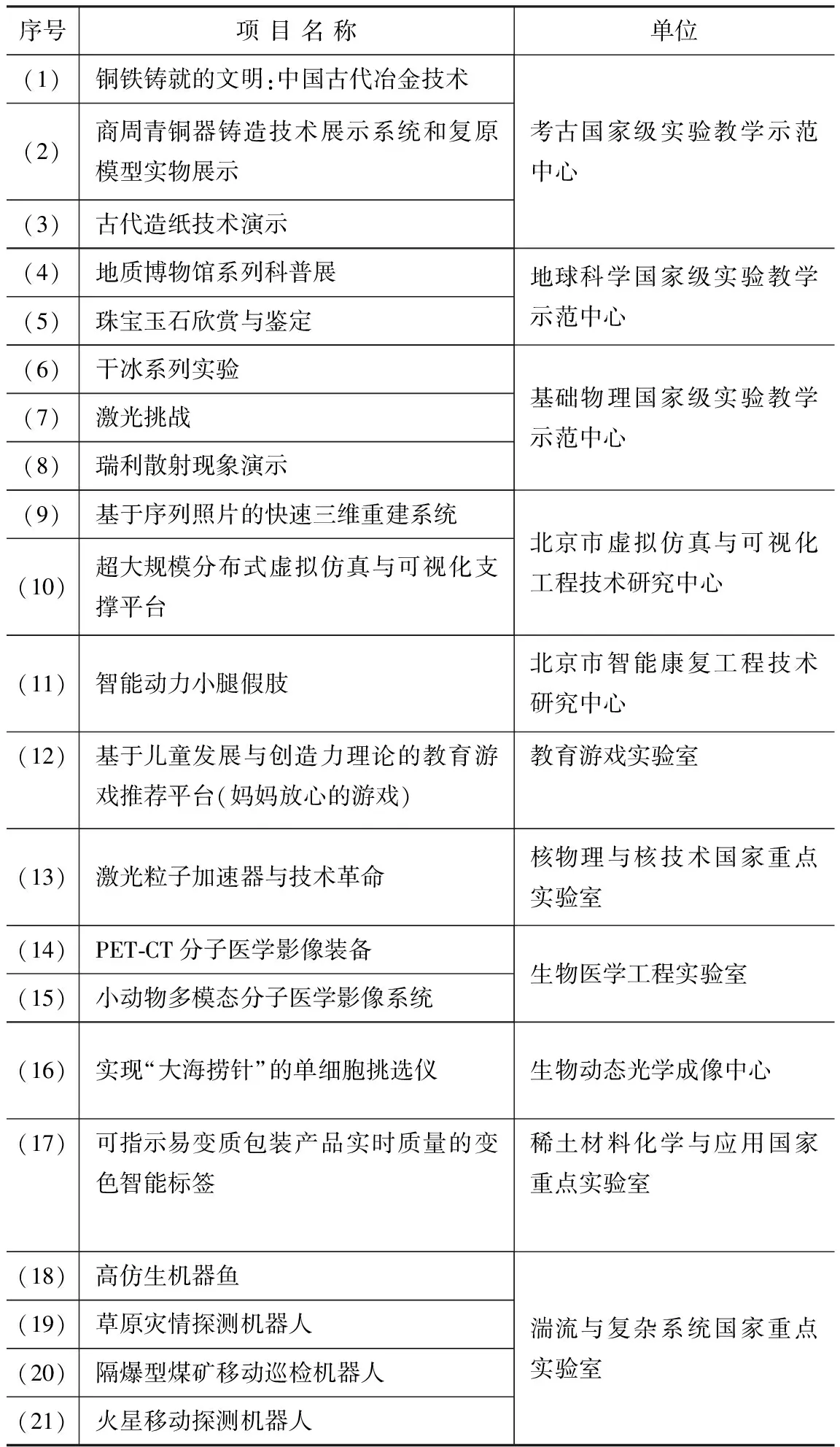

高校实验室拥有丰富的科研资源、人力资源,其中从事教学科研的教师以及研究生都是科研人才的重要力量所在,他们不仅具备系统的专业知识和良好的科学素养,而且处于科学研究与实践的探索前沿[12]。北大科普基地十分重视将高精尖科技成果和人文社科项目进行科普开发与包装,这不仅有助于广大社会群众了解当前的最新科技和社会文化,也有助于让更多的人,更加全面、深入、细致地了解北京大学的历史和现在,了解北京大学在国家发展建设过程中所做的努力和取得的成绩。更重要的是,通过宣传,让更多的人有机会走进北京大学,尽览一“塔”、一“湖”、一“图”的美景,感受“大师身边宜聆教、未名湖畔好读书”的氛围,重温北大人“爱国、关天下”的高尚情怀,领略科研实验室里前沿科学研究的神奇魅力。近年来,北大科普基地依托各级实验室开发了一系列科普项目,表1中的项目都参加了2014、2015、2016年的全国科技周暨北京科技周主场展览。

表1 北大各级实验室开发的科普项目

6 积极参与和有力支撑各类大型科普活动

近年来,北大科普基地积极配合科技部、北京市、北京大学在科普相关工作中的设计与部署,通过发挥自身优势,支撑了多项重大科普活动的开展。

6.1组织北京大学项目走进全国科技周暨北京科技周主场活动

“高端实验室走进全国科技周”是北京市科委在2013年全国科技周暨北京科技周主场活动中新开辟的单元,北京大学成为首批受邀单位,并以整体形象亮相。2014、2015、2016年北大科普基地继续作为牵头单位,全程组织全国科技周暨北京科技周北京大学展区工作。自2013年北大科普基地首次参加全国科技周主会场展示以来,刘延东副总理连续4年参观过的北京大学项目分别为:北京大学湍流与复杂系统国家重点实验室的仿生项目和考古科学国家级实验教学示范中心的科技考古项目(2013年)、生物医学工程实验室任秋实教授的“PET-CT分子医学影像装备”与“小动物多模态分子医学影像系统”项目(2014年)、北京大学创业训练营与北大创客空间项目(2015年)、核物理与核技术国家重点实验室的“激光粒子加速器与技术革命”项目(2016年)。

6.2举办各类科普文化节

北京大学学科门类齐全、科技优势明显,经常开展物理学、化学、地球科学、生命科学、考古学、环境科学、信息科学、医学、法学、管理学、经济学、宗教学、艺术学、政治学、人口学等科普文化节。例如,北大生命科学科普教育基地每年开设“现代生命科学在中国”文化节一系列科普活动,受益人数上万,其中2015年度文化节活动内容主要包括:开设主题为“北京大学生命科学90周年发展”的展览,向师生、校友和其他群众展示中国生命科学百年发展历程;对雾霾、转基因等时下热点科学问题开办系列科普讲座,进行学术上的讲解,提高群众科学素养;开展“国际植物日”为主题的系列活动,包括知识竞赛、户外植物定向越野、科普游戏等。

6.3组织大学生物联网创新创业大赛

北大科普基地组织的大学生物联网创新创业大赛是一项系列赛事,从2007年由张海霞教授发起并举办中国大学生物联网创新创业大赛,2010年正式成为国际大学生物联网创新创业大赛以来,已经有来自中国、美国、日本、德国、瑞士、新加坡、法国、新西兰、香港地区、台湾地区等20多个国家和地区的数万名学生参赛,比赛的形式是以学生比赛作品展览和竞赛环节相结合的大型科普展览活动。大学生物联网创新创业大赛创办至今,受到了国内外同行和大众的广泛好评,而且已建立起一套统一规范的活动组织方式,积累了丰富的组织管理经验。

6.4与知名电视媒体共同策划开展科普教育活动

北大科普基地近年与各类媒体进行了先期的接触,挖掘和寻找公众关注热点与科研领域的契合点,通过现场演示、专家答疑等形式参与各栏目的策划,为节目的录制提供硬件条件和智力资源,例如:物联网大赛推荐的“纳米摩擦发电机”项目,参加央视科教频道“发明梦工场”节目;考古科普教育基地与中央电视台探索发现频道《创造:科技改变生活》栏目组,合作拍摄了8集纪录片《冶铸中国》;北京电视台“北京公众创意坊”版块,曾到北京大学稀土材料化学及应用国家重点实验室拍摄智能标签科普项目。

7 成果的汇集凝练与科普读物的制作

北大科普基地始终高度关注对科普素材的汇集凝练与科普读物的制作,并有计划地对这些珍贵的资料进行了汇集、分类和凝练,旨在及时对工作进行阶段性的梳理,总结活动组织的经验,挖掘和凝练活动产生的成果。近年来,北大科普基地不仅发表了一系列科普论文,还出版了不少的科普书籍。比如,北京大学耿旭教授主编的《节能减排科普活动示范:北京大学环能学院绿色零立方实施案例》一书于2013年11月由电子科技大学出版社出版,并将“低碳”“节能减排”“建设节约型社会”“落实科学发展观”等一系列新颖节能减排活动在社会及校园内具体地体现。北京大学考古科普教育基地陈建立教授完成《中国古代金属冶铸文明研究新探》一书,于2014年3月由科学出版社出版。该书可供考古学、历史学、经济史、冶金史、化学史及其他相关学科的学者和学生阅读,也可作为科普读书。北大科普基地也已收集2014年中国大学生物联网创新创业大赛获奖作品资料,并与机械工业出版社签订合同,将于近期结集成册出版“奇思妙想的物联网”科普读物。2014年10月起,北京大学生命科学科普教育基地将“展望事业,探讨人生”国内外知名学者和企业家讲座的讲演稿整理编纂成《生命之光(第三辑)》,接近20万字。《生命之光:展望事业,探讨人生讲演录》已出版两辑,书籍整体丰富多彩,内容深刻、发人深思、图片生动、可读性强,在市场上得到广大读者的热烈好评。

8 结语

近年来,在国家科技部、北京市科委和北京市教委的支持下,北大科普基地开展了大量的建设性工作,大科取得了明显成绩,也积累了不少经验。下阶段,北普基地将继续依照“北京大学科普工作条例”,遵循科技发展规律,将科普工作与学校教学科研有机结合,并与兄弟高校通力合作、交流共进,在科普资源整合、项目开发、实验室建设、活动组织、成果出版等方面继续开展创造性工作,为我国实验室建设与科学技术普及事业做出新的贡献。

References)

[1] 罗晖,何薇,张超,等.动员全社会力量实现公民科学素质目标[J].科普研究,2015,10(3):5-8,39.

[2] 凌辉.仪器设备 优秀人才与科技成果的辩证关系:兼论科研平台在建设创新型国家中的作用[J].科学管理研究,2014,32(4):28-31.

[3] 习近平.为建设世界科技强国而奋斗:在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话[EB/OL].(2016-05-31)[2016-06-01]. http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/31/c_1118965169.htm.

[4] 周勇义.依托学科优势,整合优质资源,创建高水平企业科技服务平台[J].实验技术与管理,2012,29(2):20-23.

[5] 李函锦.中国高等学校科普能力建设研究[J].高等建筑教育,2013,22(1):151-154.

[6] 王章豹.高校应当肩负起科学技术普及教育的神圣使命[J].科技进步与对策,2001,18(6):81-83

[7] 黄凯,凌辉,潘懋.北京大学国家级地球科学实验教学示范中心的建设与实践[J].实验技术与管理,2014,31(12):1-5.

[8] 任福君.关于科技资源科普化的思考[J].科普研究,2009,4(3):60-65.

[9] 凌辉,张媛.一流学科建设需要一流实验室作为支撑[J].实验技术与管理,2014,31(3):217-219.

[10] 蔡国军,李天斌,冯文凯,等.科研实验室开展科普活动提高公众科学素质[J].实验室研究与探索,2015,34(8):131-134.

[11] 凌辉,周勇义,张媛,等.北京大学科学仪器公共平台的建设与探索[J].科学管理研究,2015,33(12):35-38.

[12] 万群,杨湘杰,沈琼.中部地区高校科普人才培养研究[J].科普研究,2009,4(3):18-22.

Exploration and practice on work of popular science education base in Peking University

Ling Hui, ZhouYongyi, Zhang Yuan, Huang Kai

(Office of Laboratory and Equipment Management,Peking University,Beijing 100871,China)

That scientific and technological resources of university laboratories including their instruments,venues and facilities,teaching and scientific research achievements are open to the society is beneficial not only to enhance the popular science education in our country,improve the scientific quality of the public and strengthen the awareness of independent innovation,but also to improve teaching and research,promote the transformation of scientific and technological achievements,and expand the social influence for universities themselves. Through the description of practice and exploration on the work of the popular science education base in Peking University including the theoretical research of popular science education,the development of popular science projects,the organization of large-scale popular science activities,the publication of popular science books,etc.,this paper aims to extend the exchanges and cooperation with other universities so as to contribute to the development of university laboratory construction and popular science education.

popular science education; popular science education base; exploration and practice

10.16791/j.cnki.sjg.2016.10.060

实习基地建设

2016-05-23修改日期:2016-06-02

北京市科普专项课题(Z141110000814107)

凌辉(1983—),男,湖南衡阳,理学博士,助理研究员,主要研究方向为实验室建设、高校科普教育.E-mail:linghui@pku.edu.cn

G482

A

1002-4956(2016)10-0241-04