供给主导转向消费需求主导:长期增长过程的调整与效率模式取向*

袁富华

经济学管?理学

供给主导转向消费需求主导:长期增长过程的调整与效率模式取向*

袁富华

生产供给主导的中国经济增长,越来越受到效率持续改进问题的困扰,资本驱动的增长方式本身蕴含了增长动力耗竭的必然性。在工业化向城市化演进过程中,为了培育增长潜力和重塑效率模式,动力源泉将发生由供给主导向消费需求主导的根本性转变。为此,广义人力资本的提升和消费作用的重新定位,是改变现阶段中国消费模式“逆城市化”和实现持续增长的关键。

供给主导消费需求主导效率

长期增长过程中经济效率的持续提升,源于生产要素组合对消费行为的及时调整,在正常情况下,生产革命与消费革命会同时发生。 改革开放以来,中国的工业化路径一直处于生产供给的主导之下,伴随着资本对廉价劳动力的使用和生产结构梯度升级,消费倾向也相应发生了由基本衣食支出向耐用消费品支出的升级。但是,受资本驱动的生产方式制约,消费组合仍然局限于传统物质品和服务品的约束之下,与科教文卫娱乐等项目有关的消费比重偏低,消费的广义人力资本提升能力较弱,并通过反馈作用从根本上抑制了生产效率的改进。

从消费与生产的关联和相互作用角度看,中国资本驱动的工业化过程本身蕴含了结构性减速的必然性。偏重于资本的增长势必长期压低消费水平,消费能力低下迫使消费组合长期囿于传统物质、服务品需求,在消费倾向递减规律的作用下出现消费边界约束,进而抑制生产规模扩张。更为重要的是,低级的消费模式不利于广义人力资本的提升,进而妨碍经济内生动力的生成。如中国近年来日益凸显的消费模式“逆城市化”趋势,即与广义人力资本相关的消费比重持续下降,这种对正常增长路径和效率改进路径的偏离,正是消费模式升级滞后引致内生动力缺失的佐证。突破边界约束的有效路径,是充分重视消费之于效率模式重塑的重要性,而中国工业化向城市化的转型,为消费需求主导增长提供了机遇。

不同于供给主导的工业化阶段,城市化阶段的主要目的是促进消费结构高级化,并利用消费模式升级过程中的经济机会,实现经济效率的持续改进。在这种消费需求主导的经济中,资本的分布状态较以往也发生了变化,基本趋势是:物质资本积累降低以换取广义人力资本提升,经济减速以换取内生性增长动力形成。而且,随着消费模式的升级,消费者逐渐摆脱工业化时期的被动消费形象,消费者学习效应增强、消费能力提高并对生产过程形成正向反馈。实际上,这正是中国未来城市化的理想情景。正是立足于这样的认识逻辑,本文拟对中国经济转型时期的一些现实问题进行分析,并对突破减速限制的消费因素的重要性给出说明。

一、消费增长曲线与消费者统治

严格说来,只有明确了效率边界约束和效率改进方向,我们才有可能就长期增长过程进行分析和比较,它们共同构成了动态效率模式。所谓效率边界约束,是指特定生产、消费结构下所发生的生产率改进瓶颈,包括劳动生产率水平、资本生产率水平及全要素生产率水平的改进瓶颈;效率改进方向,是由于生产、消费结构内在变化而导致的效率增进趋势,或者表现为可观察的数据,或者体现为预期和潜在能力。显然,按照我们的定义,效率不仅仅是一个反应投入产出变化的纯粹技术概念,而且具有经济主体行为模式调整的内涵,也正是基于这种理解,本文认为长期增长体现为生产过程和消费过程的协调,消费在理论中的地位至少应该与生产同等重要。

(一)消费模式及消费结构变动

消费模式由两个要素构成——消费倾向和消费水平,前者反映了消费者对于各种商品的选择与偏好,后者反映了消费者对于特定商品的购买规模或花费数额,这两个要素的变动轨迹合成消费增长曲线。长期过程中,不论是单个消费个体还是加总的消费群体,消费经验的积累都将促进消费者的学习能力的提高,并最终反映到消费组合的变化上。消费过程中不断累积的学习效应,将诱致更加多样性的商品组合产生,消费倾向也越来越趋于复杂化和个性化的商品。如在消费支出的增长中,与低档次的商品比较起来,高技术知识含量(甚至包括高审美价值)消费品的花费增长速度更大。

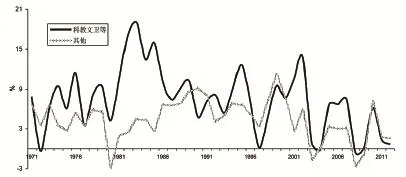

以韩国这个经济追赶的模范为例(见图1),1970年代韩国家庭消费组合中“科教文卫”高层次消费占总消费比重在15%左右,2012年达到35%,比其他新兴工业化国家如墨西哥、泰国等高出15个百分点。1971—2012年间,韩国科教文卫商品消费增长速度一直显著高于其他消费。实际上,伴随着长期增长和收入提高,韩国居民消费结构经历了恩格尔系数的快速下降、耐用消费品的渐趋饱和以及科教文卫消费项目的快速上升,消费能力及其学习效应的源泉也因此从耐用消费品组合演替到知识商品组合,消费结构日趋现代化并向发达阶段递进。

图1 韩国1971—2012年家庭消费组合中“科教文卫”项目增长速度与“其他”增长速度的对比(2005年美元不变价)

消费组合的升级隐含了这样的特征——随着必需品和耐用品的消费趋于饱和,消费愈来愈倾向于科教文卫等有利于提升广义人力资本的项目。[1]①中国经济前沿课题组(2015)把消费的国际分类6—12项中的四项:健康、文化娱乐、教育、杂项,定义为广义人力资本。换言之,反映消费者主观性和意愿性的消费倾向逐渐变得显著起来,用消费者理论中的术语表述,就是消费组合越来越趋向于“愿望(心理的)”而非“必需(物质的)”,[2][3]②与原有模式相比起来,多样性的消费空间被急剧放大。由此的推论是,更加有利于广义人力资本积累的消费组合,将进一步提升消费者的学习能力,经济增长的效率机会即蕴含于消费模式持续更新之中。

(二)消费者统治

上述基于消费组合变动的分析,把消费增长理解为包含认知、发现、选择和自我调整等要素的动态过程。类似于生产者,消费者通过选择行为,把商品组合作为投入“生产”自己的效用,以显示其消费倾向和消费能力。而且,消费体验有利于学习过程形成,经验累积促使更加合理或时尚的消费组合可能性发生,并由此达成更高层次的满足感和效用。站在局外观察者的角度看,消费者的这种“生产性”直接显示为商品组合中消费倾向的变动,不论变动的影响因素是内生的还是外生的。就像产业结构变化所呈现出来的那样,伴随着消费倾向变化,将发生消费结构由偏重于 “必需品”的低级模式向偏重于“愿望” 的高级模式的升级。

图2a 消费组合和效率模式

消费组合动态影响因素的甄别,既有历史经验的参考,也有现实资料的基础。Duesenberry(1949)的“示范效应”,[4]对于消费者以较高级消费选择行为参照追求消费组合升级的动力进行了揭示,这种情景下消费者的学习效应具有外生性质,消费个体的模仿动机和跟随行为最终促进了消费结构的升级。尤其是在消费组合倾向于必需品和耐用消费品的情况下,示范效应更加明显,原因是物质品的消费选择相对容易被模仿和跟随。当收入水平有了显著提高,尤其是消费者拥有了高收入和高品味,这些内生因素便会促进消费组合趋向于“愿望”,消费的生产性和创造性特征逐渐明朗:[5][6]①我们借用消费“生产性”这一概念,如Lancaster(1971)认为消费者就像生产者那样有投入产出行为;Stigler and Becker(1977)认为消费者通过学习提高特定种类消费的边际效率等。即消费者选择对生产的反馈作用越来越显著,直至消费的学习效应对效率模式改进方向起主导作用。

消费者通过学习效应不断更新自己的消费组合,这种主动性实际上是经济过程中消费者统治的本来含义。如果不是简单地把市场交易理解为供求平衡,而把消费者学习能力加以考虑,那么,可以推测,消费者以其是否做出选择和如何做出选择的愿望,决定了经济增长的新机会和效率改进方向。换句话说,单个消费者的效用函数是多个生产者产品及其技术特性的映射,对于消费者学习能力提高过程中消费组合可能性的改变,生产者必须善于发觉和预见。正是这种意义上来说,消费组合层次的高低,反映了现有生产技术水平状况,消费者的学习效应是生产者学习效应的镜像,属于效率模式的两面而非两种独立现象。

图2b 生产要素组合(对应于消费面XY)

(三)消费者选择的边界约束与效率模式改进方向

为了便于对新消费事件——包括消费品质量变化和新消费品选择——的分析,我们把消费组合变动的观察分解为两个步骤(如图2a):第一步是观察现有消费组合质量(及相应支出水平)变动,并对效率模式边界条件进行甄别;第二步是观察引入新消费需求之后的复合增长效应,并对突破效率边界的可能性进行说明。

1. 现有消费组合质量(及相应消费支出规模)的变动及效率边界。

特定时点的特定收入水平对应着特定消费商品组合,随着收入、技术等经济条件的变化,现有消费项目的品类虽然没有变化,但是消费支出数额较之前可能上升了。这种边际变化一般来源于特定种类消费品质量的提高或花样翻新,但长期来看具有饱和的趋向。如根据UNdata家庭数据,食品饮料消费比例尽管是下降的,但在该项目上的实际消费数额呈现增长趋势,直至收敛到发达国家所呈现的饱和水平;或者更加具体表述为,现有消费组合的边际改进,表现为其他消费品支出比该项目支出增长更快或消费的收入弹性更大。

如图2a,由实际价值X、Y代表的消费面XY,总消费支出为c=X+Y。假定消费者初始的消费组合(x1:必需品;y1:耐用品)及其效用为u(x1, y1),新组合及其效用为u(x2, y2),消费组合的改进方向是lc:u(x1,y1)→ u(x2, y2),显示了效率模式的变化。假定效用的改进来自于消费支出增量中耐用品y的比重上升,消费面XY中沿着消费组合改进方向lc的效用变动为:

上式中括号里的项表示消费组合x、y边际效用的加权。在消费组合倾向于y的过程中,效用水平有不断改进的可能,因为按照式(1),但是,鉴于必需品和耐用消费品自身的物质特性,x、 y边际效用随着消费数量增加不断下降,并导致u(x, y)趋于饱和,消费需求的边界或对现有生产结构的约束也开始发生。括号外的项目是扩展效用函数变动的放大效应或学习效应f(ε):

图3是对式(2)学习效应路径的模拟。可以看出,即使消费组合倾向于耐用品y——相对消费支出比重Δy/Δx逐渐变大,但是学习效应f(ε)在经历最初的快速提高后又趋向1,对效用改进的放大作用消失,即现有消费组合下的学习效用也是有边界的。

图3 消费的学习效应f(ε)和生产的学习效应f(v)

2.新事物引入以突破边界。

打破式(1)边际倾向和学习效应边界的可行方法,是引入新消费,一种新事物的引入,其相对原有组合的较高消费倾向连同像图3那样快速提高的学习效应,会拉升消费曲线和效率模式。当一种新事物的消费再次趋于边界时候,需要更新的事物的引入,如此循环累积。在此情况下,旧的效率模式被不断打破,新的效率模式被不断创造,消费的创造性破坏引致生产的创造性破坏。如图2a,当新消费品Z引入时,沿着消费组合改进方向l′c:u(x1,y1,z1) → u(x2, y2, z2),发生新的消费改进和效率模式提升:

其中,f(ε')的定义类似于式(2)。

二、生产供给主导与效率改进方向迷失:边界约束下的增长困境

从历史经验来看,发达国家工业化和城市化按部就班地遵循着市场经济的道路演化。理论上不论是把消费者当成被动的优化选择者还是当成积极的效用生产者,经济现实中消费者统治的地位一直比较明显。从长期来看,生产革命与消费革命处于相互促进的协调状态,[7]①如英国工业革命与消费革命的同时性问题,一直吸引着经济史学家的关注。参见Voth(2001)的论述及相关文献征引。以市场为纽带的效率——消费螺旋不断更新发达国家的经济模式。按照前文表述,这是所谓的正常状况的代表。发展中国家长期增长中的不正常状态,如拉美经验,主要表现为生产供给调整失败,生产过程与消费过程协调脱节,最终陷入“去工业化—再工业化—宏观经济不稳定”的不良循环,无法培育内生动力之根。新兴工业化国家经济追赶的历史事实,以及传统发展理论,把生产供给主导增长的图景呈现在人们面前,消费者的行为及消费模式变动的影响,没有获得与生产行为和生产模式相抗衡的理论地位。这也是发展分析始终在进口、出口替代孰是孰非的争论中徘徊,而无法触及根本问题的主要原因,即使像Ranis(1981)[8]那样的精彩分析,也无法跳出这个理论怪圈。

(一)生产供给主导下消费模式的扭曲

类似的增长过程和问题也发生在中国。中国生产供给导向的增长方式有如下特征:政府作用内生于经济增长过程并主导“大推进”;通过选择性融资支持主导产业发展,在结构非均衡及相应瓶颈克服中发现规模经济机会;以压低劳动力成本以实现快速资本积累;规模经济过度依赖低端外部市场,而非基于内生动力的全要素生产率的增长。其中,(包括低工资和低利率)廉价要素使用而非增长—收入螺旋、规模生产机会利用而非消费主导,是过去30年增长方式的最本质的特征。

上述内生性政府主导的资本驱动路径,表现为外生技术进步引导的生产结构雁阵升级——起初是劳动密集型轻工业增长的主导,后来是资本密集型重化工业增长的主导。增长绩效直接体现为20世纪90年代中期低收入陷阱的突破,以及加入WTO之后投资规模的超高增长,直至现阶段规模经济约束边界发生。这种倾向于政府和生产者主导的经济模式,在长期中抑制了消费者能力。如根据WDI2014不变价美元数据估算,2012年中国人均GDP大致相当于韩国1980年代初的水平,但家庭人均消费约为韩国当时的50%,高资本积累与低消费压抑构成了中国长期增长过程中两个鲜明的极端。生产者主导的工业化方式,导致消费模式扭曲的问题如下:

1.总体来看,受制于持续高涨的投资率,居民消费率一直不高。尤其是2003年以来,资本形成率一直维持40%以上的水平,2009—2013年间更是飙升至接近50%的水平,居民消费率被压低在40%以下,总体消费倾向和消费能力受到抑制。

2.内生性政府和生产者主导的经济增长,导致收入分配过度向垄断部门和资本倾斜,加之寻租行为、市场分割和工资谈判机制缺失,使得高收入群体、普通城市居民群体、农民群体等三类消费群体界限日益清晰。受制于消费规律和生产结构升级滞后,高收入群体消费需求不能得到满足;受制于未来预期不确定性和高生活成本,普通城镇居民群体和农民群体消费需求不敢满足,这些问题直接扭曲了各群体消费者行为。例如,为了提高生活质量,高收入群体的海购行为;为了应付高房价和不确定性预期,普通城镇居民的高储蓄倾向。

3.以切割国际低端产业链为特征的中国外向型生产模式,主要着力点是低成本国际竞争而非国内消费需求结构升级,这种对国内市场的忽视,类似于假设国内总体消费模式处于低端水平,忽略了不同消费群体差异性需求,进而把消费模式局限在传统工业品和传统服务品的篮子里。

无论是理论认识还是现实行动上,中国现阶段增长仍然把消费者置于生产过程的附属地位,消费的存在被看作生产市场的容器。即假设消费者的行为只是被动接受生产品,没有认识到消费能力、消费意愿对于生产过程的反作用。对于消费者市场地位的忽视,恰恰是目前中国经济问题的关键所在,对消费的抑制(无论是从收入增长方面还是从生产结构调整滞后方面)反过来导致生产过剩及结构升级问题。

(二)消费模式的边界约束

联系本文第一部分的分析,这里就中国城镇居民消费组合的边界约束问题给出直观性说明:生产供给主导下的消费者模式,出现逆城市化趋势,消费组合变动的边界约束属于结构性、系统性问题。

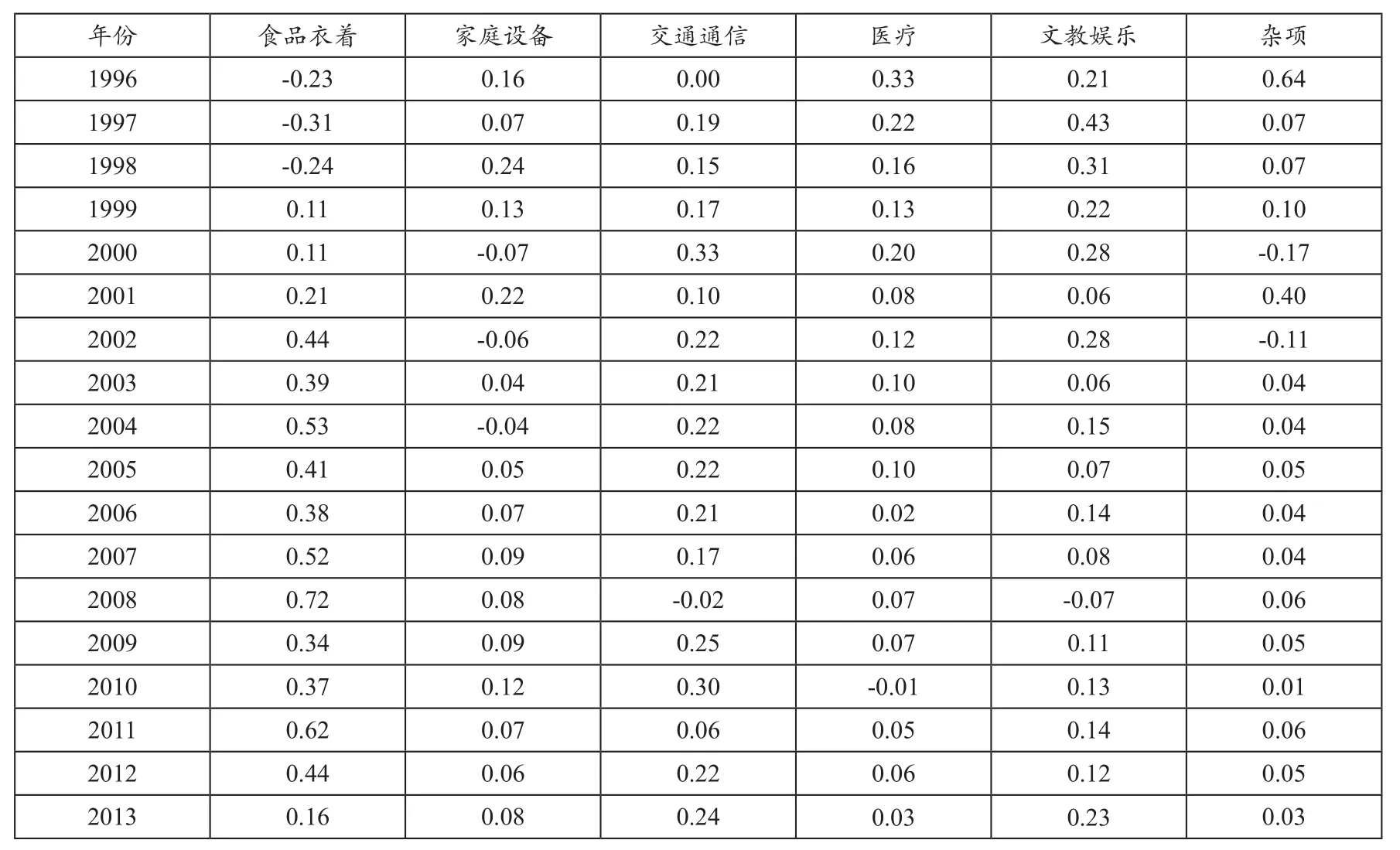

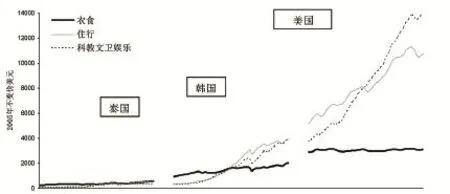

1.“必需”与“愿望”的比较。1990年代中期以来,尤其是2001年之后,中国产业结构经历了重化工业化的快速变化,城镇居民衣食住行等必需品消费,在支出规模上起码得到了满足,恩格尔系数由1995年的50%下降到2013年的35%,交通通信消费支出比重由5%上升到15%,反应了工业化大背景下消费倾向朝耐用品的转换。但是,正如前文所述,受相对较低的消费水平的限制,有限的收入在尽量满足“必需”的同时,却以牺牲长期消费者人力资本的提升为代价,并出现逆城市化趋势。如表1所示,居民消费增量(Δc)依然倾向于衣食住行,尤其是食品衣着、交通通信的边际消费倾向较大;标志着居民消费模式高级化和广义人力资本积累、提升的科教文卫项目的边际倾向不仅较低,近年来出现“逆城市化”问题,尤其是2001年以来,医疗、文教娱乐消费的边际倾向较之前都有显著下降。这里的“逆城市化”,是与发达国家相比较来说的。如图4,作为消费结构高级化的典型代表,1970年代以来美国居民家庭消费中,与广义人本提升相关的消费项目所占比重一直呈现显著上升态势;作为成功追赶的模范,韩国在长期增长中呈现了消费模式的追赶;相反,墨西哥、泰国和中国在向广义人本提升的高级消费模式演进中均徘徊不前。上述分析隐含的认识是,与发达国家比较起来,受消费能力的局限,反应“愿望”的消费倾向被发展中国家的经济增长所忽视,这一环节的缺失实际上反映了发达与欠发达经济的本质差异。换句话说,发展中国家缺失了由低级消费模式向高级消费模式转换过程中的经济机会,或者蕴藏在消费组合升级过程中的新的增长点没有得到培育。

表1 中国城镇居民消费项目的边际倾向(Δx/Δc)

2.消费组合质量改进:“必需”与边界。在工业化向城市化转型的过程中,生产者如果认识不到消费组合升级趋势中蕴含的新机会,试图在现有消费模式约束下寻找新的增长点,无异于缘木求鱼。我们不否认传统消费品质量改进的增长效应(发生在图2a 的XY消费面上),如必需品消费组合的多样化和质量提升,以及耐用品消费比重提高和质量提高。问题关键是,若消费组合中有关广义人本积累的消费搞不上去,就会抑制内生的学习效应并反过来抑制效率模式改进。基于增长经验的分析如下:(1)消费模式的雁阵追赶。如图5,我们把发展中国家如泰国、工业化追赶模范韩国、老牌发达国家美国的消费结构和消费水平进行对比,就会观察到非常明显的雁阵升级模式。发展中国家如泰国,消费结构依然处于必需品的主导下,科教卫文娱乐项目的消费水平显著低于衣食住行;韩国的经济追赶中,出现了显著的消费模式升级,消费组合中科教文卫娱乐支出大幅提高;美国代表了发达经济的理想模式,与人力资本提升相关的消费高于物质品和传统消费品支出。(2)消费组合质量的实质改进,离不开广义人力资本的积累和消费模式高级化。国际比较揭示,消费组合中科教文卫等项目的支出增加,是消费模式的雁阵演替的关键环节,也是重塑效率模式的突破点和着力点,因为花费在人力资本上的消费有助于内生动力的形成。(3)发展中国家消费组合质量改进的边界约束。如图4,我们看到中国、泰国、墨西哥等处于追赶进程的国家,消费模式具有共同性——隐含了陷入增长徘徊的危险。推断是,单纯依赖资源推动的工业化,尤其是像中国这样过度依赖资本和廉价劳动力的工业化,受消费水平和边际规律的制约,沿着消费组合质量改进方向的消费提升已经到了极限,囿于现有消费模式的增量改进之于效率模式改进的动力正在快速消失。

图4 中国科教文卫消费支出占总支出的比重:与各国的对比

3.中国的新短缺时代。中国现阶段的消费约束边界的发生,是在消费模式和效率模式转型期间浮现的新问题,在经历了老三件、新三件的消费满足和更替后,似乎正在步入消费的新短缺时代,体现为消费品质量和新事物不能满足消费升级的进一步要求。尤其是在引领未来增长的大城市和中小城市高收入群体之间,消费能力的提高促使这些群体从基本的生存满足升格到消费品味的追求中,不仅追求传统物质品和服务品的新奇,而且对文化精神消费的倾向显著增加。这种悄然发生在中国长期增长过程的动力转换(由工业化时期农村、城镇要素流动转换为大城市消费群体带动)及效率模式重塑,不幸被中国过度追求生产供给的增长方式所严重忽视了。

图5 1970—2011年泰国、韩国、美国主要消费项目支出数额的雁阵模式

(三)生产—消费过程脱节与结构性减速螺旋

中国现阶段的生产问题,可以归结为消费受到抑制的反作用。正如中国经济增长前沿课题组(2015)[1]所揭示的那样,从生产和消费关联角度看,政府和生产主导的经济增长本身蕴含着减速趋势,原因是,在工业社会向后工业社会的持续跃迁过程中,消费者需求组合中传统消费项目支出比重将减少。生产者如果不能发现消费模式升级中的潜在机会而仍然囿于现有要素组合模式,就会导致生产消费过程脱节,后果是结构性减速螺旋的发生。现实中表现为:

1.产能过剩。大规模工业化动力减弱后,中国虽然没有遭受拉美“去工业化”那样的严重困境,但是,生产结构的低度化和消费低迷所导致的升级路径受阻依然值得关注。受大规模工业化惯性和理论认识滞后的影响,中国经济模式依然局限于物质资本主导生产和消费的阶段,在向更高级的生产、消费模式递进路径上遇到产品过剩问题。这种问题产生的理论根源,在于过分强调物质资本的重要性,其危险在于,如果不把消费中蕴含的广义人力资本释放到经济增长中,过度的物质资本积累所导致的收益递减,连同广义人力资本缺乏所导致的知识过程的缺失,将压迫经济进入负反馈的非增长螺旋。资本收益递减不一定是坏事,如果资本收益递减得到内生因素的补偿,且形成资本深化—消费结构持续升级—效率模式持续更新的良性循环;但是如果不能有广义人本积累的提升,片面的资本收益递减一定是不好的兆头。

2.生产模式与消费模式脱节。中国资本驱动的生产模式具有强烈的“外向”色彩,并导致生产与国内消费的脱节。或者说,生产模式已经不能与国内消费模式相匹配,现阶段时有发生的海购现象,从一个侧面佐证了这种问题的严重性。中国现有工业化模式,是通过承接先行工业化国家的低端产业链建立的,这种生产模式本质上是服务于国际市场的相对低端的需求(因为发达国家没有这种供给了),并形成与国外需求模式的互补,而不是或者不主要是为了满足国内需求的生产。生产模式的滞后将面临消费者用脚投票的惩罚。

3.过度储蓄与资产泡沫。中国现阶段的过度储蓄,是现阶段生产模式主导消费模式,而消费模式中物质品需求已经得到满足情境下出现的现象。一方面,居民物质品需求的潜力已经不是单纯的数量,而是对高质量的物质品有需求但是生产结构跟不上,相应部分的潜在需求转化为储蓄;另一方面,居民及其家庭的科教文卫需求,缺乏足够的市场体制给予满足,相应部分的潜在需求也转化为储蓄。更为重要的一块储蓄来自于房地产市场的价格预期,居民不得不压缩当前消费甚至未来人力资本投资,积累购房能力。从这个角度看,房地产市场已经不再是一种短期的宏观经济现象,它的存在及其不利影响已经广泛渗透到经济系统当中,其对消费模式的扭曲和对未来生产模式的扭曲不可小视。

三、从生产供给主导转向消费需求主导:约束突破与新效率模式

工业化向城市化转型时期新效率模式的形成,得益于消费模式和生产模式雁阵升级的协调性,关键环节是筱原准则正常发挥作用。作为这种逻辑的一个进一步说明,我们征引汉森(1964)[9]的精彩评述:“随着生活水平的提高,物质需要就越来越感到餍足了,尽管这一过程由于新产品和新奇的东西的出现而大大放慢了。就物质产品而论,丰裕社会变成了新奇物品的社会,在这一社会里,拥有生活必需品和真正有用的东西,被认为是理所当然的事情。在这一阶段,至少有这样一种可能性:人类需要越来越转向文化的、智力的、娱乐的和社交的活动方面。……在很大程度上,私人企业能够而且确已对于一个高度先进的社会的娱乐、教育、保健和文化方面的需要做出贡献。……但是……在今后几十年里,我们能不能向真正高的生活水平进展,主要决定于我们是否肯使用民主政府的巨大力量来建立一个真正文明的社会。”汉森教授的评述可以归纳和引申为:随着城市化的发展,消费结构中科教文卫等项目的支出增加,是消费者行为主动性和消费能力提高的结果,它有利于新效率模式的建设。

(一)经济转型时期政策无所适从的原因

中国持续多年的低价工业化模式,释放出两个错误信号并一再扭曲微观个体行为:一是要素价格的人为压低,给企业造成廉价劳动力永不枯竭的错觉,并导致经济过程中传统产业和技术的持续累积;二是消费者满足于传统物质和服务品的消费,而忽视或没有能力提升那些之于自身发展至关重要的广义人力资本相关消费,低层次消费组合与低层次生产组合相互反馈,导致现阶段生产过剩问题的发生。

宏观政策依然局限于短期效果,在原有投资需求拉动的理论假设里打转,没有认清楚以下关键变化:第一,始于乡镇企业和剩余劳动力利用的工业化引致的增长方式,正在演替成基于城市消费结构升级带动的增长方式,高投资驱动的外生性模式正在转化为消费模式高级化驱动的内生性模式,政策的着力点不再是高投资,而是城市化时期的广义人力资本促进。第二,城市化时期增长方式重塑的两个方向:一是消费模式充当过滤器,促进产业结构和质量升级;二是引入新事物,从纵向和横向突破边界约束。换句话说,为了实现工业化向城市化的顺利过渡,经济政策应把培育和引导消费者的主动性作为可持续增长的重要举措,至少给予生产者和消费者同样的地位。

(二)筱原准则

不同于短期(供给给定)总需求决定产出和价格的瞬时均衡,长期增长是一个不断突破规模和效率约束的调整过程,表现为生产结构与消费结构变化之间的反馈和协调,其中,经济个体的反应和学习能力起着决定作用。根据前文,消费模式由消费倾向和消费水平合成。正常情况下(即意愿的商品生产结构变化正好满足意愿的消费结构变化的和谐状态),消费者收入提高、经验累积均有助于消费能力改进,消费者不断产生对高层次消费组合的追求,因此日益倾向于技术知识含量越来越高的复杂商品。

根据杨治(1995)[10]的阐释,促进产业结构雁阵升级的原则——筱原两基准,可以表述为“收入弹性基准”和“生产率上升率基准”。为了表述方便,这里把生产率上升率理解为全要素生产率增长率贡献,即由于学习能力提高而导致的技术进步对增长的贡献。若把增长看成生产供给和消费需求的协调过程,筱原准则无疑是最有效的联系环节。机制是,伴随着收入水平提高,在消费组合从基本的衣食消费向耐用品消费升级直至知识密集服务品消费的演替过程中,在原有消费组合朝新消费组合变动之间,呈现出效率改进的经济机会。这种机会一旦被生产者捕捉,将促进生产要素和产出组合向高一层次的产业阶段调整直至消费饱和,从而形成新的生产消费模式和效率模式。新效率模式提高了收入和消费能力,并诱致新一轮消费组合的改进和收入的上升。

这种“收入提高—结构调整”螺旋的形成,也展示了消费者选择作为效率过滤器的功能,简言之,消费能力的提高过程自身蕴含了新生产机会。因此,生产者的主动性在于引领和发现消费者选择中孕育的市场机会,并根据新机会调整生产的要素和产品组合,但即使是引领,也必须立足于消费倾向的变动。正是从这种意义上来说,在生产与消费协调变化过程中,消费者作用与生产者作用至少是同样重要的。

消费组合模式升级过程中的新机会及其发现,是生产供给过程与消费过程协调的牵引力,而筱原准则充当了纽带——主导了现有消费组合质量改进和生产效率模式改进。经济追赶国家长期增长过程中效率改进遇阻,可以归结于筱原准则失灵:或者源于消费主导能力无法发挥作用;或者源于生产者学习能力滞后于消费者学习能力,对消费模式升级需求的反应迟钝。发展经验表明,这两种问题普遍存在于发展中国家的经济中。一旦筱原准则这个关键环节出了问题,我们的理论表明,长期增长的未来前景可能碰到了边界约束——效率模式改进在质量改进和新事物创造两个方向上都迷失了。

(三)生产者的反应与调整:效率模式突破

以消费面XY的消费品生产供给为例,正常情况下,适应于消费组合改进方向lc,生产者的要素使用模式沿着两个方向发生变动(如图2b):

lx:x1=f(L11, K11)→ x2= f(L12, K12),即图2b中的方向Ox1x2。

ly:y1=f(L21, K21)→ y2= f(L22, K22),即图2b中的方向 Oy1y2。

这些变化发生在由实际价值L(工资总额代表的劳动供给)、K(资本存量价值)组成的生产供给面LK上。

正常情况下,对于消费组合变动中孕育的新机会的发现,生产结构沿着 lx、ly升级,效率模式的变化体现在产出x、y边际效率的改进方面。以变化方向ly为例,类似于式(1)和式(2):

这里,为方便计,省去表示生产类型的下标“2.”,且令i=L+K。中括号里的项表示生产新机会的发现和利用,以及瞄准消费需求的质量改进;括号外的项目即放大效应或学习效应:

对于特定产品的质量升级,生产者产出调整边界受制于以下约束:要素边际生产率递减、生产者的学习效应,以及消费边界的制约。

即使不考虑消费制约,沿着原有生产模式ly的改进方向,资本密集耐用品的生产随着K的增加将出现边际递减;同时,如式(5),K的不断增加将促使资本深化v=ΔK/ΔL,并导致生产y的学习效应下降。如图3,直至趋近于1,即产品改进过程中运用要素组合L、K生产y的放大效应消失。正如f(v)蕴含的过多的劳动和过少的资本不利于学习效应提高维持,在生产供给面LK上,过度资本深化同样不利于学习效应和效率改进。也正是由于这种原因,筱原基准原有的两条之上,后来又加入两条——防止过密准则和丰富劳动的内容准则。联系上文分析,新增加的筱原基准,要求以新事物的引入重塑效率模式、突破边界约束,正好与消费的创造性破坏路径一致。

生产者学习效应与资本深化v=ΔK/ΔL的联系中,还有更进一步的含义。正如图3所显示的那样,正常状况下,伴随着效率模式改进所引致的收入增加ΔL,与为了促进效率改进而发生的资本增加ΔK的差距不能太大,不然就不利于学习效应。更进一步的经济含义是,高效率的增长路径,需要有收入的较高增长相匹配。如果考虑到消费支出,这种对增长—收入螺旋的要求并不过分,因为消费模式的变化,如消费支出较大部分比重需要用于科教文卫消费而非必需品的时候,如果这种模式得以持续,较高的收入来源是不可缺少的。可是,在消费者统治的经济中,消费边界的存在又会反作用于生产过程,导致现有生产效率模式失效。为了维持正常的生产—消费循环,生产者不得不重新发现孕育在消费组合升级中的新机会,于是生产要素和产品结构发生再整合,新一轮增长—收入提高过程出现。

(四)新机会与新风险——消费者主导时期经济频繁波动的一个理论预测:兼论生产消费一体化解决方案

生产者主导的工业化情境下,消费组合主要限于传统消费品的被动选择,与此相比,高级化的消费模式具有更多的主观性特征,知识、精神消费品支出数额的增加给予这种消费组合更大的复杂性和不确定性,因此,在消费模式高级化过程中,尽管消费模式的变动赋予了生产者更多的经济机会,但是也对生产者的学习能力和要素组合能力提出了更高的要求。可以预期的是,在消费者主导的经济中,消费者自我意识的日益觉醒及口味的易变性将对经济结构带来更多的扰动,这是生产者主导经济增长时代所不具有的新特征。

产生这种趋势和问题原因,在于资本分布的状态发生了变化。生产者主导的工业化时期,资本集中于生产领域,从而也局限了消费能力和消费需求引致的不确定性,生产投入主要基于可预期的消费规模进行调整,但是正如前文所述,这种效率模式具有边界约束困境。依赖于消费模式升级进行效率模式改进,也意味着资本分布向消费者倾斜——消费者将拥有更多的人力资本,且消费行为日益具有积极的“生产性”。如文化、娱乐休闲等服务业,消费者花费支出在这些项目的目的,是为了进一步提升广义人力资本,如果国内生产结构无法满足需求,消费可能转向国外。消费模式高级化的功能在国内不能体现,导致产能过剩和需求不能得到满足的问题并存,无益于效率模式改进。这可以看作生产者学习能力滞后于消费者学习能力,进而引致经济波动的情景。

因此,城市化时期消费者主导的效率模式改进,更多是基于生产可能性的发现能力。(起因于主观性增强而导致的)信息的分散化,更加凸显了市场微观主体相互协调和沟通的作用。为了缓解不确定性和经济波动,生产消费一体化成为必要。自然的结论是,对于像中国这样的处于工业化向城市化转型之中的经济体而言,为了重塑效率模式,放松科教文卫等服务业管制以疏通城市消费模式渠道、达成生产消费一体化至关重要。

五、结论

对于处于工业化向城市化转型的中国经济而言,增长动力重塑和新的增长点,应当从消费模式的升级中寻找。但是,现实中以下突出问题仍然阻碍消费需求动力的形成:第一,资本驱动的高增长路径依赖,使得经济无法在生产和消费之间进行合适的权衡,以便实现资本在生产领域和消费领域的再平衡,且导致生产领域无效率投资过多和广义人力资本投资不足并存的困境。第二,在消费模式已经出现高级化趋势的大中城市,国内生产无法提供这部分需求,以至于发生国内消费求助于国外生产的情景,如高等教育需求、高质量商品需求等。第三,中国长期以来压低劳动力价格以获得竞争力的低价工业化模式,使得大众人均收入和消费水平依然处于受抑制的状态,普通大众收入快速提高以培育消费潜力的机制缺乏。第四,政府和生产者主导之下的增长模式的一个不好的方面——房地产方面的过度上升,正在日益耗竭居民储蓄,当大部分年轻人都在为房子奋斗的时候,经济却正在失去未来人力资本的效率补偿潜力。第五,垄断和偏向资本的工业化,导致了收入集中,削弱了消费结构升级必须的模仿和群集效应。针对第一个问题,要求转变现有经济政策思路,从注重短期需求调控思维转变到注重长期结构调整上来,认识到并切实发挥消费在持续增长中的重要作用,注重广义人力资本的培育。对于第二个问题,不仅要求与消费模式升级相关的产业政策的扶持,更重要的是破除科教文卫领域的行政干预,为知识部门的快速成长提供竞争环境。对于上述其他问题,要求改变长期以来以压低要素价格换取资本积累和增长速度的政策取向,探索建立工资—效率良性循环的机制。

[1]中国经济增长前沿课题组:《突破经济增长减速的新要素供给理论、体制与政策选择》,《经济研究》2015年第11期。

[2] N. Goergescu-Roegen, Analytical Economics: Issues and Problems, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1966.

[3] D. S. Ironmonger, New Commodities and Consumer Behaviour, Cambridge: Cambridge University Press,1972.

[4] J. S. Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Chicago:Chicago University Press, 1949 .

[5] K. J. Lancaster, Consumer Demand: A New Approach, New York: Columbia University Press,1971.

[6] G. J. Stigler and G. S. Becker,“De Gustibus Non Est Disputandum”,American Economic Review, vol.67, 1977,pp.76-90.

[7] H. J. Voth,“Work and the Sirens of Consumption in Eighteenth-Century London”,M. Bianchi(ed.) , The Active Consumer, London and New York: Routledge, 2001.

[8] G. Ranis,“Challenges and Opportunities Posed by Asia's Superexporters: Implications for Manufactured Exports from Latin America”,http://www.nber.org/chapters/c11208,1981.

[9]汉森:《二十世纪六十年代的经济问题》,张伯健等译,北京:商务印书馆,1964年,第72页。

[10]杨治:《产业经济学导论》,北京:中国人民大学出版社, 1995年。

责任编辑:张 超

F015

A

1000-7326(2016)10-0079-11

*本文系国家社科基金项目“我国经济增长的结构性减速、转型风险与国家生产系统效率提升路径研究”(14AJL006)的阶段性成果。

袁富华,中国社会科学院经济研究所研究员(北京,100836)。