农村外出劳动力参与土地流转的影响因素研究*

宁光杰 姜 现

农村外出劳动力参与土地流转的影响因素研究*

宁光杰姜 现

农村外出劳动力参与土地流转对我国工农业发展和新型城镇化建设具有重要意义。基于2008年中国城乡移民调查数据(RUMIC),在综合考虑宏观因素和微观因素的基础上,建立农村外出劳动力参与土地流转的分析框架,并用logistic模型进行实证检验,研究发现,进行土地流转的农村外出劳动力还不是很多,采用的流转形式较为单一。从宏观层面来看,土地流转市场发育不成熟、社会保障体系不够完善、缺乏健全的土地流转制度阻碍了农村外出劳动力土地流转的积极性;从微观角度来看,劳动力越年轻,家庭外出劳动力越多、非农就业越稳定、收入越高,选择土地流转的概率越大。

土地流转农村外出劳动力非农就业

一、引言

近年来,我国政府将引导鼓励土地流转、稳定农村土地承包关系视为一项重要工作,在十八届三中全会关于全面深化改革的决定中更是明确提出要赋予农民多项土地权益,鼓励农民参与土地流转,发展创新多种形式规模经营,以此加快构建新型农业经营体系。土地流转实际上是土地使用权的流转,指的是在土地承包权保留在农户自己手中的基础上,土地使用权通过转包、出租、互换、入股等各种方式,部分或全部地转让给其他农户或经济组织。早在1984年中央一号文件中,中央就提出鼓励土地向种田能手集中,即自家庭联产承包责任制实施以来,适当的土地流转一直是被允许、鼓励的。但由于土地是农业生产的主要生产资料之一,对农民来说有着非比寻常的意义,土地流转并没有获得积极响应。直至随着农村第二、三产业的发展以及城乡二元分割状态的改善,相当一部分农民放弃耕种土地转而外出务工或经商,土地流转才在农户间自发性地开展起来,并自下而上引起了中央的关注。

对那些作为土地供给者的农民来说,他们转出土地、脱离农业生产后的就业是亟待解决的问题。倘若没有非农就业途径,他们很难放弃土地经营,土地流转就会受到限制。农民工作为农民的一个特殊群体,主要从事非农业,除了部分流动性较强的劳动力选择在农闲时外出打工、农忙时回家务农外,大多数农民工作为非农产业工人的重要组成部分基本已经脱离了农业生产。因此,在农民工群体中土地流转的可行性应该远远高于普通农民。目前,我国农村外出劳动力数量庞大,2014年我国转移农村劳动力总体规模已经超过2.73亿,其中外出农民工超过1.68亿(国家统计局,2015)。随着国家推进城镇化进程的各项工作的开展,外出务工的劳动力人数将进一步增加。假使他们都能积极地参与到土地流转中来,转出自己承包的土地,土地资源将获得更加合理的优化配置,对推动农业现代化发展、实现新型城镇化都有着深远影响。

就各地土地流转的开展状况与一些相关调查来看,农民工似乎并没有广泛参与到土地流转市场中(戚攻,2008;陈旭峰等,2011;黄锟,2011)。[1][2][3]那么,从宏观层面上来说,有哪些因素阻碍了农民工参与土地流转?在微观层面上,农民工个人和家庭的相关方面尤其是非农就业因素对土地流转又有怎样的影响?本文综合考虑宏观和微观因素,形成了一个较系统的分析框架,同时运用相关数据加以实证检验,以期对农村转移劳动力参与土地流转工作的开展发挥一定的借鉴作用,使我国的城镇化和农业现代化相互促进、共同发展。

二、文献综述

土地流转在我国现代化农业发展和城镇化进程中发挥着重要作用,引起了理论界和社会的广泛关注。张正河(2009)对在准城市化背景下农民工耕地流转的困境进行了研究,指出由于经济或行业的波动导致农民工返乡这一情况时有发生,返乡农民工普遍有追回土地的心理是耕地流转的一大阻碍。[4]汪阳红(2011)认为农民工对农村土地流转的态度可以概括为“不愿”、“不敢”、“不确定”、“不必要”:农业税的取消和各种农业补贴让农民工不愿转出土地;社会保障体系的不健全使农民工不敢放弃土地这一生活保障的最后防线;在城市中工作和收入的不稳定性导致农民工有返乡的可能,从而不确定是否进行土地流转;长期居留城市的农民工的土地缺少相应的退出机制,不参与土地流转也没有任何损失,因而对他们来说土地没有流转的必要。[5]戚攻(2011)分析了在重庆统筹城乡发展过程中的农民工土地流转情况,指出存在着农民工土地权益受损、相关制度和政策缺失等种种问题。[6]

上述研究表现出的农民工土地流转情况不容乐观,但这并不意味着这一工作的展开举步维艰。陈旭峰、田志锋等(2011)对山东泗水县农民工进行走访调查,通过对农民工的态度、土地流转的现状、流转后生活的改善情况等方面的分析,深入研究了农民工土地流转的现实可能性。[7]邱长生、张成君等(2008)利用碰撞理论和中间过渡状态理论来分析农村劳动力转移和土地流转的关系,结果表明外出劳动力与土地的分离以及新的土地经营者与土地的结合必须在达到一定条件之后经过多次“碰撞”才能实现,只有突破了特定的条件土地流转才得以发生。[8]罗明忠、卢颖霞等(2012)研究发现那些进城安家的农民工有很强的土地流转意愿,在恰当的制度机制设计下,总体上来说农民工对土地流转是持积极态度的。[9]这些都说明了宏观制度、政策因素的重要性。

对于微观层面上哪些因素影响了农民工土地流转行为或土地流转意愿这个问题,也有一部分学者基于不同角度做出分析,涉及因素包括农户家庭规模、受教育程度、年龄结构、就业类型、社会资本等。刘琦、姜创等(2012)从代际差异角度出发,运用Logit模型分析了河南省166户农民工的土地流转行为,发现两代农民工的土地流转行为和影响因素存在很大差异,家庭劳动力结构对第一代农民工的影响要远远大于第二代农民工。[10]与此相类似,许恒周、郭玉燕等(2012)也基于代际差异视角、运用有序Probit模型对影响天津市613户农民工的土地流转意愿的因素作了研究,结果表明受教育程度、农户家庭规模、就业类型对两代农民工的土地流转意愿均有显著影响,但影响程度有所不同。[11]陈美球、吕添贵等(2011)通过对外出打工者较多的6省20个县市的564户农民工的实证分析发现,受教育程度对耕地流转具有明显的推动作用,同时打工月收入越高的农民工越倾向于耕地流转,但不同年龄段的农民工耕地流转情况并没有显著差异。[12]包屹红(2013)以南昌市782户农民工为例进行的分析也得到了同样的结论,并且还指出已在城市买房的农民工家庭与全家迁出农村的农民工家庭对土地流转的参与度更高。[13]张务伟、张福明等(2009)则选取了能够反映农村劳动力转移程度的三个指标:是否异地转移、非农就业时间和家庭劳动力转移比例,采用最优尺度分析法分析了三个指标对山东省2421位农民工的土地处置方式的影响,发现前两个指标与土地处置方式的社会化程度高度正相关,并指出要想推进土地流转的正式开展,必须不断提高农村富余劳动力的转移程度。[14]陈旭峰、钱民辉(2012)从农民工资本拥有情况出发,探讨了农民工的经济资本、社会资本、文化资本对土地流转的影响,发现只有经济资本能明显解释农民工的土地流转情况,且其影响呈现为一种倒“U”形发展趋势。[15]

总结现有的文献可以看出,目前学术界对于农民工参与土地流转的影响因素已经进行了一定的研究,但存在着以下问题:现有的研究或是只选取某一省市范围内的农民工为对象,或是涉及多省但样本规模较小,对整个农民工群体的代表性不强,并且对于农民工非农就业的稳定性及就业状态方面的关注较少。基于此,本文将采用多省份的大样本数据对已有研究结果进行验证,同时引入农民工非农就业的相关变量,考察其对土地流转的影响。此外,为了更全面地了解农民工的土地流转问题,本文也将对宏观层面的影响因素进行阐述,从而形成综合的分析框架。

三、影响农民工参与土地流转的因素

(一)宏观分析

1.土地流转市场方面。土地流转的目的是通过对土地使用权的重新分配,在不同利益主体之间合理配置稀缺的土地资源。一个发育成熟、完善的土地流转市场虽然不会必然导致土地流转行为的发生,但在其他条件相同的情况下,一个不够完善的土地流转市场却是必定会极大地阻碍外出农户参与土地流转。在农民非农就业较快发展的背景下,一个有效的土地流转市场对土地集中到农业生产率较高的农户手中起到了很大的促进作用(Feng et al., 2010)。[16]因此,想要实现土地合理、有序、公平、高效地流转,土地流转市场是一个不可或缺的重要条件。就我国的实际情况来说,全国各地已初步建立起土地流转市场,但其市场化程度并不高。首先,产权主体的界定不够明确,相关权利比较模糊。我国的农地产权制度是以家庭联产承包责任制为基础的,农户拥有对土地的承包使用、收益分配的权利,土地的所有权在集体手中,国家则行使对土地的管理权,以此实现了土地的所有权和使用权相分离。然而,法律对于土地所有权主体并未做出明确规定,对同一块土地的所有权,经常会出现村民委员会、农村经济组织等多个集体共同占有的情况,以至农民的各项土地权利由于所有权主体的缺失或越位而受到损害。同时,农民享有土地的收益分配权的具体内涵比较模糊,通过土地流转获得的收益怎样在国家、集体、农户间分配并不明确,使得农户对土地流转能带给自己多大利益无法预期,影响了其参与土地流转的积极性。其次,目前的土地流转多是在农户间自发形成的,土地流转双方通常以自主协商的方式确定土地流转的价格,就是通过乡镇组织的介入在农户与土地转入方之间进行规模化的土地流转,其价格也多是以协商确定。以上不论哪种方式的土地流转价格都不是严格遵循市场规律自发形成的,随意性和差异性很大,并且由于转入方经济实力的限制以及农户缺乏对土地定价的认识,自发的土地流转的价格普遍较低,从而难以对农户转出土地产生较强的吸引力。另外,我国土地流转市场上的服务中介机构严重缺乏。市场上的土地流转信息缺乏流通渠道,想要转出土地的农户和需要土地的企业、承包商之间无法对接;通过口头约定和简单协议进行的土地流转缺少必要的登记与公证,流转双方的权利与责任缺少明确的规定,发生纠纷时难以追究责任。①根据农业部统计,到2014年2月,全国还有2/3的县和乡镇没有建立土地流转服务平台,有近40%的土地流转未签订合同,2013年受理土地流转纠纷达18.8万件。诸如此类的问题都增加了土地流转的难度,阻碍了土地流转市场的有效运行。

2.社会保障方面。我国社会保障体系的二元分割使得农村社会保障体系的完善程度远远比不上城市水平。社会保险、社会福利、社会救助、社会优抚等方面共同构成了我国的社会保障体系,其中社会保险是社会保障体系的核心。农村社会保障不仅欠缺必要的项目,而且覆盖的范围很小。此外,城乡社会保障还存在待遇水平相差过高、国家和社会的资金支持不公平等差别,这导致农民的社会保障情况基本停留在以家庭自我保障为主、伴以国家救助的层面上,从而对农民来说,土地发挥着明显的保障功能,他们对土地有着很强的依赖性,不愿轻易放弃手中的土地。农民工作为我国二元体制下的一个特殊群体,较强的流动性导致他们的身份处于农民和工人之间,这种身份上的模糊性使得农民工在社会保障体系中处于一个边缘地位。一方面,农民工虽然户籍在农村,但大多在城市从事非农工作,以工资为主要收入来源,故而将他们全部纳入农村社会保障体系中对其显然并不公平,同时由于他们的分散性,落实起来存在一定的困难;另一方面,农民工的城市身份并不明确,基本上是被排斥的,难以把他们当作城镇居民覆盖在城市社会保障体系中,由于工作的不稳定、收入偏低等,他们大多难以像城镇居民一样支付城市社会保障所要求的保险金等费用。目前,我国虽然十分关注农民工的社会保障问题,但还没有普遍建立相应的社会保障制度。在这种情况下,农民工同普通农户一样依赖于承包土地的保障性功能。与普通农民有所不同的是,这种依赖性相对较弱,并与他们在非农就业中获得的保障有较大的关联。土地提供给普通农民的基本生活保障和就业保障对农民工来说意义不大,农民工更多的是把土地当成一种失业保险和最后的防线:一旦在城市的就业难以为继,还可以回乡从事农业生产。因此,我们可以推断,如果农民工在非农就业中能够获得相关的社会保障,一定程度上会削弱他们对土地的依赖,从而提高农民工参与土地流转的积极性。

3.国家政策方面。土地流转是一次土地制度的创新,从本质上来看,它的推广就是一个制度变迁的过程。制度变迁有诱致性制度变迁和强制性制度变迁两种方式。土地流转其实是这两种制度变迁方式的结合:农户为实现农业产业化、规模化的潜在收益或非农就业的潜在收益,产生土地流转的要求并自发实行了土地的私下流转。但这种潜在利益由于缺少规范的制度,且农民这一群体处于劣势地位,因此农民自发的土地流转行为产生的制度变迁要求不足以转变为新的制度安排,必须由国家凭借在资源配置权利上的优势地位及其政治力量来制定成熟完善的土地流转制度,营造良好的制度环境,从而推动广大农户参与土地流转。我国土地流转制度还处于起步阶段,国家在土地流转的法律保障、制度设计方面存在很大缺失。土地流转没有一个确切可依的准则,存在参与流转的主体权利义务界定比较模糊、关于农民流转土地后利益补偿的规定较为随意等情况,农民在土地流转中的切实权益得不到有效保护。同时,与土地流转相关的配套机制不足,如缺少风险保障机制、纠纷调解机制等等,使土地流转中出现的很多问题无法得到妥善合理解决。此外,缺少一定的政策执行机制和监督管理机制,中央和地方存在政策博弈。作为土地制度变迁的主导者,中央政府制定土地流转政策的出发点在于保护耕地数量、保障农民权益、促进农业经济的健康持续发展。但地方政府作为政策的直接执行者在行为上存在很大偏差,原因在于自分税制改革后,地方政府的主要财政收入是靠流转土地获得的收益以及征地获得的土地出让金。为了更快获得土地流转收益,地方政府可能会在土地流转过程中的公平性和保护农民权益方面打折扣。①近年来,在土地流转过程中以少数服从多数的名义将整村整组农户承包地集中对外招商经营,改变土地农业用途,流转费用低、损害农民权益的现象时有发生。

(二)微观分析

土地流转与否实际上是农民工家庭做出的行为决策。本文认为农民工在决定是否进行土地流转时更多地考虑自己的生活、生产会由于土地流转发生怎样的改变,并且这一认识与其自身的心理、认知水平等密切相关。据此本文假定农民工是否参与土地流转是一种基于有限理性的主观抉择。在有限理性的基础上,农民工家庭的土地流转状况首先与户主的个人特征紧密相关。对于是否转出土地这个直接影响农业生产的问题,户主有着充分的发言权和决定权。就现有的研究来看,与土地流转密切相关的主要有年龄和受教育程度两个因素。户主年龄越大,情感上对土地的依赖越深,思想上也比较传统,不易于接受新的事物,因而对土地流转的参与度越低。户主受教育程度越高,认知水平和对国家政策的理解与把握就越好,非农就业能力也较高,故而越倾向于进行土地流转。

对土地流转有影响的家庭特征可以分为家庭劳动力禀赋和家庭土地禀赋两部分。有学者认为,农户家庭中有着充足的劳动力并且存在内部分工,因而部分家庭成员的非农就业一般并不导致土地流转,而是出现农户兼业化经营(钱忠好,2008),[17]基于此本文做出以下假设:家庭劳动力总人数越多,内部分工的可能性越大,土地流转的概率越小;随着劳动力外出比例的增大,土地流转的概率可能会逐步提高。家庭土地禀赋指的是农户承包土地的规模以及承包土地的地理环境。在拥有较大规模的土地时,农民为了积累资金、追加土地投资而从事非农就业,而在手中土地较少或者无地时,农民外出则是为了谋取更多生存条件(Ellis,1998),[18]据此可以推断,承包土地规模越大,农民工更有可能将土地保留在自己手中而不参与土地流转。土地的地理环境很大程度上决定了土地流转是否易于开展,一般而言,位于平原的土地质量比山地、丘陵地区要好,并且更容易连成片实行规模化经营,在此情况下土地流转有良好的发展环境,可能会较好地推动农民工进行土地流转。

农户参与土地流转和非农就业的决策先后顺序会导致分析土地流转行为的内生性问题。由于土地在为农民提供就业和社会保障方面发挥着巨大作用,因此在非农就业没有确定的情况下,农民轻易不会考虑放弃手中的土地。对土地流转行为起着影响和决定作用的一个关键因素就是劳动力的非农就业(Kung,2002),[19]农民工参与土地流转是在他们外出就业一定时间后才决定的,土地流转行为与非农就业状况密切相关。具体来说,非农就业收入会影响农民工对土地经济收益的依赖,收入越高,依赖性越弱;非农就业时间长的农民工经验阅历比较丰富,更容易获得较好的非农就业机会改善家庭的生活状况,从而弱化了土地对他们的生活保障作用;有些外出就业地点距离家乡比较近的农民工可能会在农忙时回家务农,因此相比于那些离乡远的农民工,他们更有可能保留承包的土地。除此以外,与自我雇佣相比,被他人雇佣更有机会享受到与工作相关联的社会保障项目,土地发挥的社会保障作用较弱,有可能被农民工转出。同时,自我雇佣的农民工要面临很大的风险,经营失败的潜在可能性也许会导致他们保留土地作为自己的退路。

基于以上分析,我们提出如下几个假说。

假说1:土地市场越健全,农民工参与土地流转的概率越高。

假说2:农民享有的社会保障越完善,其参与土地流转的概率越高。

假说3:国家关于土地流转的政策越稳定、完备,越有利于农民工参与土地流转。

假说4:年龄大、学历低的农民工参与土地流转的概率低。

假说5:劳动力总数少、外出劳动力比例高的家庭参与土地流转的概率高。

假说6:规模较小的家庭土地、平原地区的土地更容易被流转。

假说7:非农就业收入高、时间长、距离家乡较远的农民工以及被他人雇佣的农民工参与土地流转的概率较高。

四、数据来源和说明

本文的数据来源于澳大利亚国立大学经济研究院(RSE)中国——印度尼西亚城乡移民(RUMiCI)研究项目。该项目通过在中国和印尼实施为期五年的纵向调查,搜集流向城市的农村劳动力的相关数据。本文所采用的就是该项目已公布的在中国进行的第一次调查数据——The Rural-to-Urban Migration in China(2008)。①虽然近年经济形势发生一些变化,但运用2008年数据进行研究仍能反映土地流转中现实存在的固有问题。当然,若有更新的数据,则能更好地反映现实。调查在地域上涵盖了蚌埠、成都、东莞、广州、杭州、合肥、洛阳、重庆、武汉、郑州、宁波、南京、无锡、深圳、上海等15个农村外出劳动力的主要聚集城市,涉及5000户来自不同省市的农民工家庭,因此运用这一数据对农民工参与土地流转的影响因素进行研究,有一定的普遍意义。

通过询问“在家乡是否拥有农地”这一问题,发现在2008年有效样本4874户农民工家庭中,只有568户在家乡没有土地,占全部农民工家庭的11.65%,并且其中的127户家庭是由于土地承包的调整而失去承包地的。那么,在家乡承包着土地的4306户农民工家庭,他们对于土地流转的参与程度如何呢?对此问题,研究者也进行了调查,结果显示,1096户农民工家庭进行了土地流转,约占全部的1/4,①2009年RUMIC的数据显示在3881户家庭中参与土地流转的占24.7%。而据农业部统计,截至2013年底,全国承包耕地流转面积3.4亿亩,流转比例达到26%。这说明我们的样本具有一定的代表性。然而进一步的调查发现,参与土地流转的家庭中,有484户采用“转包”这一形式进行土地流转,剩下的约56%的家庭选择了找人代耕,流转形式较为单一,而且在“代耕”这一形式下土地流转双方的关系并不稳定,土地流转的价值很难体现出来。因而,要进一步开展土地流转工作、实现农业生产的规模化,还有很长的一段路要走。

五、实证检验

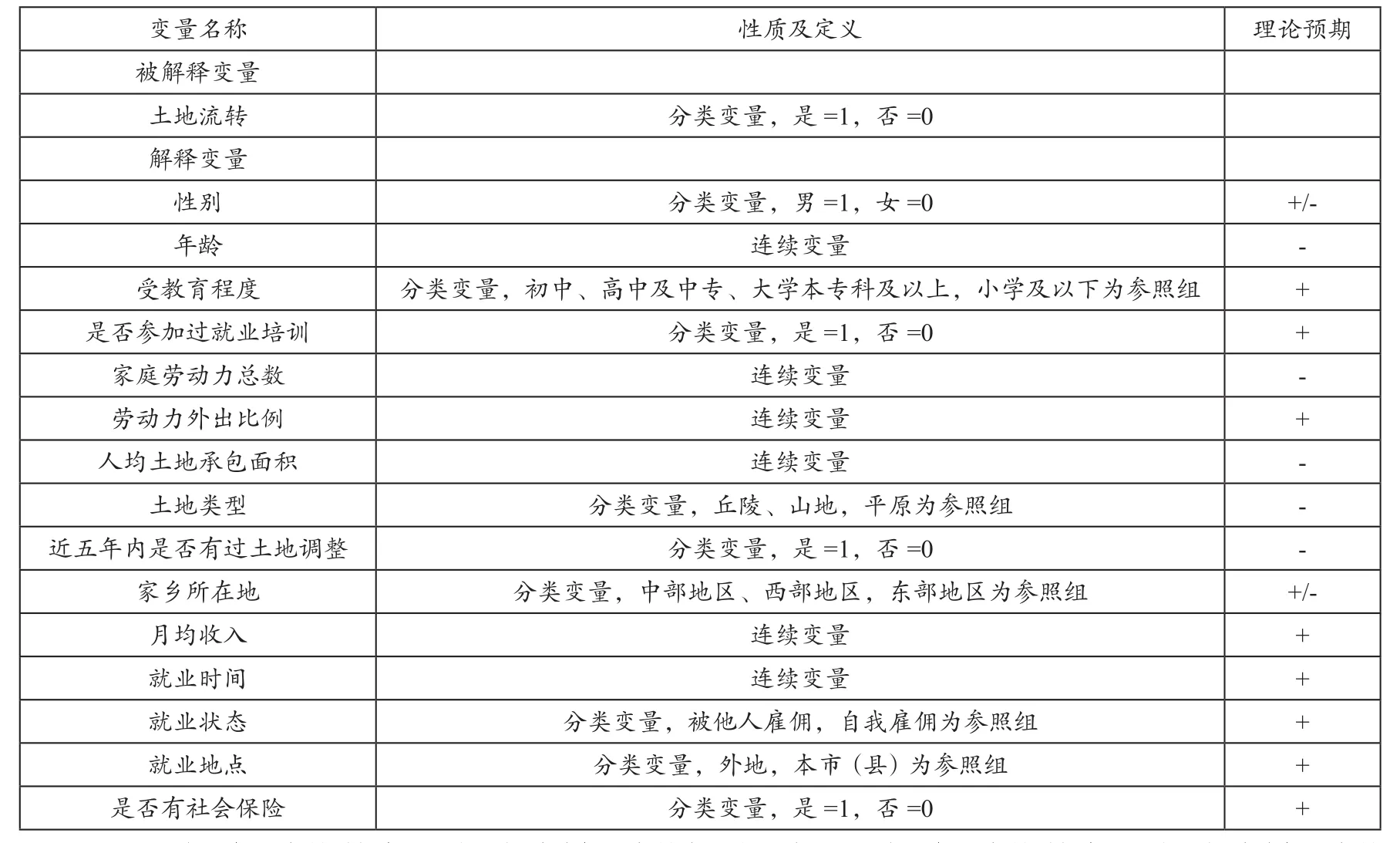

由于本文所分析的农民工对土地流转的参与是一个关于“是”或“否”的二元选择问题,被解释变量“土地流转”是一个无序二分类变量,故运用二元选择模型中的logistic模型进行估计,具体变量设定如表1所示。

在微观数据中,我们找到影响土地流转的宏观因素的代理变量。我们用家乡所在地反映土地市场的变量,以东部地区为参照组,设置中部和西部两个虚拟变量,以说明不同地区经济发展水平和市场化发育程度对土地流转的影响。用农村外出劳动力是否拥有社会保险,反映社会保障状况和对土地保障的依赖程度。制度变量我们用近5年是否有过土地调整来表示,说明政策和制度的稳定性。其他的变量包括农村外出劳动力的个人、家庭特征以及外出就业状况等。

表1 农民工土地流转的相关变量定义表

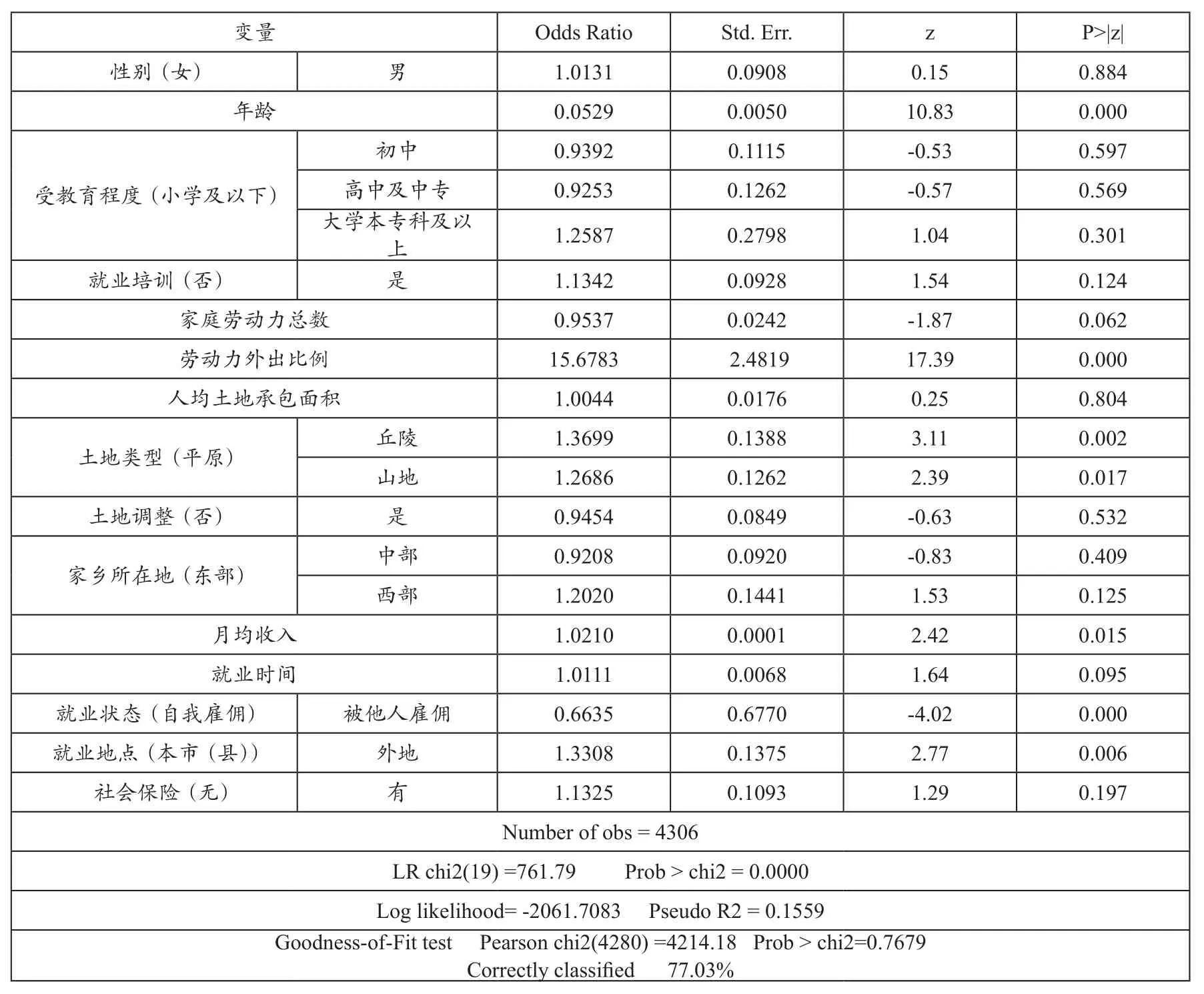

对2008年4306个农民工样本进行logistic回归,得到如表2所示的回归估计结果。从各变量的回归情况来看,年龄、劳动力外出比例、土地类型、非农就业月均收入、就业状态、就业地点在5%的水平下统计显著;家庭劳动力总数、非农就业时间则通过了10%水平下的显著性检验。根据发生比率(Odds Ratio)可以看出,劳动力外出比例、月均收入、就业时间、外地就业对土地流转有正向影响(发生比率大于1),而年龄、家庭劳动力总数会对其产生负向影响(发生比率小于1),这些自变量的作用与预期相吻合,验证了前面的阐述与假说。土地类型和就业状态则表现出了与理论假设相反的影响:相比于平原地区,承包土地在丘陵和山地地区的农民工进行土地流转的概率明显较大,其具体原因有待进一步研究;①原因可能在于保有丘陵和山地的耕种成本太高,农民工选择放弃,参与土地流转。这是基于土地供给方的考察。被他人雇佣的农民工土地流转的参与度比自我雇佣的农民工要小,可能是因为那些自我雇佣的农民工创业经营之初要投入一定的资本,由于土地在农民的财产收入中占了很大的比重,所以他们可能会通过土地流转获得一定的收益来积累资金,从而参与土地流转的概率大于被他人雇佣的农民工。

此外,农民工的就业培训经历、是否有过土地调整以及社会保险参与情况虽然对土地流转情况没有表现出显著的相关性,但系数表现出的影响方向是符合理论预期的:参加过就业培训的农民工具有较高的非农就业能力,倾向于土地流转;土地调整一定程度上反映了政策的稳定性,频繁的土地调整使农民工的土地权利变得不够明确,阻碍其土地流转;参与到社会保险项目中来的农民工对土地社会保障作用的依赖性降低,从而愿意转出承包的土地。

表2 农民工土地流转的logistic模型回归结果

六、结论与启示

通过对2008年中国农村——城市移民调查数据的分析,本文研究了农民工参与土地流转的现状及其影响因素,发现农民工对土地流转的参与还不够积极,已经进行了土地流转的农民工多采用了转包或代耕这样发生在小范围农户之间的流转形式,没有对现代农业的规模化、集约化经营起到良好的推动作用。从宏观层面上来看,土地流转市场的发育情况、社会保障体系的健全程度以及国家建立必要的土地流转制度都对农民工的土地流转状况有重要影响,但其作用在现实中并没有得到应有的发挥。从微观角度上来说,农民工年龄大、家庭劳动力总数多、家庭劳动力外出比例小、就业状态为被他人雇佣等情况下,土地流转的概率较低;而非农就业时间长、收入水平高、离乡较远、承包土地的地形为丘陵或山地的农民工,对土地流转的参与度明显较高。

基于这些结论可以得到如下几点政策建议。要妥善解决农民工的社会保障问题,推进社会保障制度的改革,使农民工享受到与城镇居民同等的社会保障待遇,免除他们进行土地流转的后顾之忧。要创造良好的就业环境,为农民工提供更多的非农就业机会和就业条件,保证他们在城市能够充分就业;同时也要加强对农民工的培训与指导,提高非农就业的稳定性与收入水平,减少其返乡务农的可能。此外,要加强土地市场和相关制度建设,使其在土地流转中的作用得以充分发挥。

[1][6]戚攻:《我国工业化进程中的农村土地流转——以重庆统筹城乡中的农民工土地流转为例》,《探索》2008年第3期。

[2][7]陈旭峰、田志锋、钱民辉:《农民工土地流转的现实可能性研究——基于山东泗水县的调查分析》,《陕西行政学院学报》2011年第2期。

[3]黄锟:《农村土地制度对新生代农民工市民化的影响与制度创新》,《农业现代化研究》2011年第2期。

[4]张正河:《农民工准城市化背景下耕地流转困境研究》,《学术研究》2009年第10期。

[5]汪阳红:《“十二五”时期农民工市民化进程中的土地问题研究》,《经济研究参考》2011年第34期。

[8]邱长生、张成君、沈忠明、刘定祥:《农村劳动力转移与土地流转关系的理论分析》,《农村经济》2008年第12期。

[9]罗明忠、卢颖霞、卢泽旋:《农民工进城、土地流转及其迁移生态——基于广东省的问卷调查与分析》,《农村经济》2012年第2期。

[10]刘琦、姜创、高俨、何军:《代际差异、家庭结构与农民工土地流转行为——基于河南省166户农户的实证分析》,《中国农业信息》2012年第12期。

[11]许恒周、郭玉燕、吴冠岑、金晶:《代际差异视角下农民工土地流转意愿的影响因素分析——基于天津613份调查问卷的实证研究》,《资源科学》2012年第10期。

[12]陈美球、吕添贵、许莉等:《外出打工对耕地流转影响的实证分析》,《江西农业大学学报(社会科学版)》2011年第1期。

[13]包屹红:《影响农民工转让农村土地的因素分析——基于南昌市782份农民工问卷调查》,《农村经济》2013年第5期。

[14]张务伟、张福明、杨学成:《农业富余劳动力转移程度与其土地处置方式的关系——基于山东省2421位农业转移劳动力调查资料的分析》,《中国农村经济》2009年第3期。

[15]陈旭峰、钱民辉:《农民工的资本状况对土地流转的影响研究》,《中共浙江省委党校学报》2012年第2期。

[16] Feng S.,Heerink N.,Ruben R.,“Land Rental Market, Off-farm Employment and Agricultural Production in Southeast China: A Plot-level Case Study”,China Economic Review, vol.21,no.4,2010,pp.598-606.

[17]钱忠好:《非农就业是否必然导致农地流转——基于家庭内部分工的理论分析及其对中国农户兼业化的解释》,《中国农村经济》2008年第10期。

[18] Ellis F.,“Household Strategies and Rural Livelihood Diversifcation”,The Journal of Development Studies, vol.35,no.1, 1998,pp.1-38.

[19] Kung J. K.,“Off-farm Labor Markets and the Emergence of Land Rental Markets in Rural China”,Journal of Comparative Economics, vol.30, no.2, 2002,pp.395-414.

责任编辑:张 超

F301

A

1000-7326(2016)10-0101-08

*本文系国家自然科学基金项目“新型城镇化进程中农村转移劳动力自我雇佣与市民化互动机制研究”(71473135)、天津市哲学社会科学规划课题“财产占有、财产性收入与中国转型期居民收入差距的关系研究”(TJLJ13-001)的阶段性成果,同时受中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助。

宁光杰,南开大学经济学院教授、博士生导师(天津,300071);姜现,中国建设银行天津分行(天津,300203)。