摆动于山间:山区自发移民的多重身份与生存策略

贾尔肯·安沙尔

(昌吉学院初等教育学院 新疆 昌吉 831100)

摆动于山间:山区自发移民的多重身份与生存策略

贾尔肯·安沙尔

(昌吉学院初等教育学院新疆昌吉831100)

以往分析移民生存行为的学者,将研究的经验对象聚焦于列入政府计划的移民群体,将制度局限作为移民生存无法逾越的结构性障碍,却无意中搁置了那些没有政府支持,充分呈现行为自主性的自发移民群体。本文以“武陵山区山区自发移民”为个案,运用身份视角,对自发移民群体的搬迁动因、迁移方式、生计行为、社会关系建构等进行分析,认为山区自发移民的生存实践反映他们自身文化身份与户籍身份相互扭合的一种状态。移民在身份限定的制度空间中,采取的民间性行为方式,说明了个人行为对制度结构的回应,展现了移民制度与移民个人行为之间动态的互动关系。

自发移民;身份;生计行为;武陵山区

一、引言

“树挪死,人挪活”的民间谚语长久为世人流传,“闯关东”、“走西口”等宏大的移民史诗更展现了移民对处于生存边缘的人群非凡的生存意义。事实上,目前“移民”仍然是中国扶贫开发战略的重要方式。尤其,2011年《国家2010—2020扶贫开发纲要》确定了国家连片特困地区之后,“移民扶贫”越发成为贫困地区,尤其是贫困山区,实现“脱贫”目标的重要手段。

2007—2012年,中国易地扶贫政策支持下,移民人数达到162·7万人。[1]大批生活于深山的农民在地方政府的组织与引导下开始了定居性的搬迁活动,他们或就近搬迁于山下,或异地搬迁至其他利于生存的区域。在地方政府的政策与项目带动下,移民低成本地获得了在新区域生存发展的原始资本,通过迁入地的农业生产、就近务工、政策扶持等手段获得了新的经济动力,继续完成他们自己的脱贫理想。

不过,在这些移民获得优厚移民条件的同时,那些由农民主导的自发移民行动却为社会和学界所忽略。他们在没有列入政府移民计划或企业计划,没有享受政府财政补助的情况下,为了获得更好的生存和发展,而以家庭为单位开始了自发迁徙的活动。[2]他们在移民方式与结果上有怎样的独特性?在没有政府支持的情况下,他们采取哪些策略进行搬迁并在迁入地生存发展?对此话题进行探讨,在国家扶贫开发的新时期具有重要的现实意义,也是对这一类边缘群体应有的人文关怀。

笔者在对武陵山区汪龙村移民的调查中发现,生计条件与血缘、地缘关系渗入进移民的迁移过程与日常生活,而户籍身份更限定了移民行为的调适空间,这些因素共同促使移民形成了一种摆动于迁入地与迁出地之间的农业生计策略。本文以移民多重身份的视角,对移民摆动于山间的生存行为进行剖析,认为山区自发移民的生存实践反映他们自身文化身份与户籍身份相互扭合的一种状态,这直接决定了山区自发移民的移民与生存方式,进而对以上问题予以回应。

二、移民生存、制度与文化

移民的生存行为,这一话题早已为人类学、社会学、经济学的学者所关注。移民研究的发展脉络为解读移民生存行为奠定了由简到繁、由经济到社会文化综合因素的研究发展基调,也引申出当下移民生存行为与文化因素、制度因素紧密的互动关系。

(一)移民生存行为、制度与文化

就行为而言,“移民”现象从人类产生之时便已经开始,不过严格意义上的移民研究则是从19世纪开始的。威廉·托玛斯和弗洛里安·兹纳列亚基两人在1918—1920年间写的《身处欧美的波兰农民》[3],可以说是移民研究的经典之作,其对于波兰农民如何在美国形成相对独立的移民社区的论述为后世学者所借鉴。

不过最先在移民研究中站稳脚跟则是新古典移民理论。从拉分斯泰因(1885—1889)[4]的“经济作为移民核心影响要素”,到刘易斯[5](1954)的“发展经济学”,都为新古典的移民理论奠定了浓厚的物质经济色彩,经济因素成为解释移民生存行为的核心观点。伴随着国际移民为入境政策等影响,越发注重非经济因素的“结构—历史—功能主义范式”开始逐渐关注到迁入地与迁出地的结构性与历史性因素,沃勒斯坦[6](1998)将移民放入了宏观的社会结构视角之下,企图说明“迁移”作为宏观社会结构的均衡性调适。相较于世界体系理论,移民网络研究则浓墨重彩的将非经济因素凸显于移民生存行为的研究之中。在布迪厄的“社会资本”论基础上,梅西[7](1987)创造性的将移民网络作为一种社会资本,从而引出了移民网络对移民生存活动持续性的强大解释力。

纵观各种移民生存行为的研究范式,我们发现,对移民生存行为的解读经历了一个由经济因素向非经济因素扩展的过程。以致到现如今形成了对移民行为从经济到制度与文化等多方面、全方位的系统研究,这为以后的移民生存行为研究提供了非常丰富的研究框架。

(二)移民生存行为研究的中国经验

中国多样性的移民行动为研究移民生存行为提供了天然的研究场域,在借鉴国外经验的基础上,国内学者对各类移民(工程移民、生态移民、非自愿移民等)和农民工群体从文化特征、制度影响等展开了丰富的研究。

移民所具备的文化特征成为学者关注的重点之一。周大鸣[8](2013)教授对经营型移民的研究中就发现,经营型移民通过原本以亲缘与地缘为基础的社会关系网络寻求资金等方面支持,通过在迁入地新建立的交际网络寻求信息等外部资源的共享,从而实现从打工者到经营型移民的身份转变,并伴随着社会垂直向上的流动。这种影响在少数民族移民中表现的更为明显。刘朝辉[9](2005)的研究提出,民族文化是影响移民模式形成的重要变量的观点。

国内对政府行为与政策对移民行为影响的研究则体现了中国移民的独特性。工程移民、政策移民、生态移民等均与政府主导性关系密切,尽管部分强调自愿原则,但是自愿也是建立在政府引导基础上的。[10]因而,许多移民行为从性质上便已经将制度安排融入其中了。

可以说,国内研究已经为移民行为及其影响因素的研究提供丰富的研究基础。不过,已有研究过多关注到跨文化移民现象,强调移民在多元文化中的适应,但是却缺少对于近距离同一村落文化圈移民的关注。户籍制度局限往往虽然成为移民生存困境的核心因素,但是却无法解释同类移民面对同样户籍制度表现出差异性的原因。此外,学者的眼中户籍身份成为了制度局限的表征,然而身份并不等同于对共同体的归属,而是表达了这种归属的实践,它是由行动的方式而不是存在的方式构成的。[11]我们不能否认,移民群体面对制度限定所具有的自主性行为。

对于以上问题,汪龙村的自发移民现象或许能够提供较为丰富的经验支持。本文将通过对汪龙村自发移民搬迁方式、空间布局、生存方式、户籍身份影响等分析,探求山区自发移民的行为特征与特殊性,进而从自发移民的文化身份与户籍身份的互动关系角度,阐释自发移民生存行为的原理。

三、研究方法与个案选择

(一)研究方法

本文采用田野调查方法,对武陵山区石柱县黄鹤镇汪龙村的自发移民现象进行实地考察。在对汪龙村社会文化调查时发现,中岭组有30%以上的村民在没有政府移民计划的情况下,均搬迁到了山下。这引起了笔者对自发移民现象的热切关注。基于此,在调查中笔者探访了中岭组的自发移民,对自发移民的搬迁过程、搬迁方式、生计方式、家庭分工等进行调查。这为本文提供了第一手的资料。

(二)个案选择

汪龙村位于重庆市东南地区的石柱县黄鹤镇,处于国家连片特困地区——武陵山区的腹地。费孝通先生20世纪90年代曾在《武陵行》之中对武陵山区的人文状况做过精辟的评述:“这个'八山一水一分田'的武陵山区,地域虽广,人均耕地却不到1亩,而且大多是山坡上的梯田和旱土。除了少数平坦的坝子和山沟里的水田亩产较高外,一般年产粮食不过几百斤,人均口粮只有300公斤上下。”[12]武陵山区的贫困问题可见一斑。

汪龙村的贫困问题是武陵山区的缩影。汪龙村距黄鹤镇人民政府所在地3公里,距县城45公里。黔石公路与黄鹤河穿境而过,全村海拔约在600—1100米之间,幅员面积12平方公里,辖6个组(三房坝组、观音庙组、汪龙组、中岭组、黑石枰组、团田组)463户1872人。村内立体气候比较明显,山高坡陡,地势险要,灾害频繁,自然条件较为恶劣,耕地适种性较差。村内部自然地理环境存在一定的差异性,山下的三房坝组、观音庙组及汪龙组在全村的自然社会条件更为优越,交通、生活用水及农田灌溉较为便利。处于山腰的团田组和黑石坪组及山顶的中岭组,在交通、就医、孩子的教育及生产生活用水方面与三房坝等组相比,则显得更为困难,除外出务工外,全靠种、养殖业来获得收入。

总体说来,影响中岭组村民搬迁的社会因素,主要有经济、教育、婚姻家庭、就医、交通、生产生活用水及养病养老等方面。首先,中岭组村民的收入来源比较单一,除外出务工外,全靠种、养殖业来获得收入。就种植水稻而言,中岭组的亩产量就比山下的三房坝组低200斤左右。而山下的村民则可以通过就近打零时工的方式,获得更多途径的其他收入。其次,中岭组的适龄小孩去读小学得走上1小时的时间,且小学只开设了1年级和2年级2个班。到了读小学三年级时,就得去黄鹤镇大坝场小学或马武镇小学继续学业,而去这两所学校上学,中岭组的小学生们需走上约2小时的时间才能到达。再次,村民感到危机的则是婚姻问题,由于地处偏远,山高坡陡,经济收入低,山下女子不愿下嫁,中岭组的单身汉2000年时达到了20余人。基于以上原因,中岭组的人们于上世纪90年代便开始了自发搬迁活动。至2010年,中岭组的100户人中有35户已搬迁。其中,有26户搬迁到本村山脚下,3户去了黄鹤乡政府所在地的大坝场经商,4户搬迁去了邻近的鱼泉村,1户去了邻近的马武镇经商,另有1户迁移至彭水县三义乡。

四、研究发现

对血缘、地缘关系的使用是汪龙村自发移民得以迁徙的主要方式,“投亲靠友”式的迁移策略使自发移民能够迁移至目的地,也决定了由初级群体构成的熟人关系渗入到自发移民群体的日常生活与生计实践之中。当空间的转换与户籍身份的限定相互冲突时,移民所蕴藏自主性获得了有限度的释放,而形成了汪龙村自发移民“摆动于山间”的新文化现象。

(一)文化身份的呈现:变换的空间与不变的关系

20世纪90年代,中岭组村民面临着恶劣的生存条件与自身家庭香火延续的危机,在没有政府制度支持的情况下开始了自发迁移的过程。或许,这种行为看似充满了风险与未知性,但是对于中岭组移民而言,却是在有关系网络支撑条件下一种有保证的生存行为。

1.投亲靠友:山区自发移民的基本方式

虽然中岭组距离山下的三个村组有2公里左右的距离,不过长久以来双方存在着频繁的通婚关系,同时两个村落均在黄鹤镇和马武镇进行集市贸易,因而村民之间彼此早已建立血缘、地缘错综复杂的熟人关系。正如48岁的村民LBJ所言,“都是一个村的,没搬来的时候,就大概知道村里哪里是怎样的情况,大家都是乡里乡亲的,搬来后和周围的人都相处得比较好”。他的女儿在2006年未搬迁至观音庙前便已经嫁给了山下的TMJ。

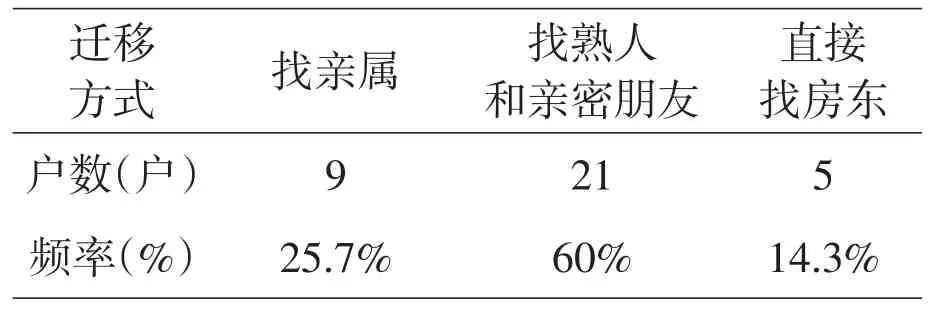

也正是这样一种相互熟悉,甚至血脉相连的社会关系成为中岭组村民向山下搬迁的社会资本。正如梅西所言的,移民网络也是作为一种社会资本而存在的。[13]村民依靠以自我为中心辐射开的血缘、地缘关系开始了10余年的迁移过程。见表1

表1 汪龙村中岭组移民迁移方式统计

通过上表可以发现,有85·7%的移民是借助亲属和熟人关系获得在山下居住的条件。的确,在搬迁过程中,移民的亲属与熟人扮演了信息提供者、交易对象等角色,给移民们提供了充分的迁移支持。39岁的LZG在2005年搬迁到了距离老家10公里的彭水县三义乡,这看似遥远的迁徙的互动也隐藏着内部紧密的关系支撑。LSG的老婆是三义乡的人,通过她的二姐,他们成功获取了房屋及土地销售的信息,并买下了SWJ的房子及12·4亩的土地,从此开始与姻亲亲属共同生活。

像LSG一类的跨镇迁移的家庭还是比较少的,多数的移民均搬迁至山下的村组,在山下村组他们的亲属关系网络的作用发挥地更加淋漓尽致,而他们也试图通过关系建构更加快速的融入进新群体的关系网络之中。

个案1:QZL,女,68岁。以前住在黑石坪,2007年旧历4月搬迁到三房坝。买了谭天云的房子,他去大公路边上建了新房子,是我的熟人谭明丰帮我找的这个房子。下山后我就认我家旁边的谭明远他们那些姓谭的为娘家,都是同姓的,大家好互相帮忙。

通过建立拟制亲属关系,自发移民们成功地建构了自我与新社区的关系基础,实现了关系再生产,为他们在迁入地的新生活积累了新的关系资本。这种对关系的依赖充分体现了自发移民的生存智慧。正如黑石坪的TQS所言,黑石坪姓田的就只有我们一家人,搬下来的话姓田的人要多点,那样好相处。他家在2007年搬迁至山下三房坝,在那里他很快地融入进了该村田姓亲属圈中,通过彼此互办酒会等方式,他们逐渐建立起了紧密的关系,在田姓人家的帮助下,很快适应了新村落的生活。

可以发现,“投亲靠友”的迁移方式相较于工程移民、生态移民等政府引导的移民方式,明显具有地方性与民间性。虽然它难以形成其他移民方式的高度组织性,但是却能够为自发移民提供正式制度之外的文化性的、民间性的支持。这种动力来源于汪龙村区域内长久形成的文化制度,移民选择投亲靠友的方式不是被动的,而是在该文化场景之下对地方行为准则的实践,这也是自发移民文化身份的一种具体呈现。也正是由于对血缘、地缘关系的依赖,自发移民在迁移的空间上表现出独特的文化内涵。

2.有边界的空间距离:社会关系与生计的结合

在已有的自发移民研究中,将自发移民归纳为零散式的迁移活动。[14]事实上,这种“零散”并非毫无规律可言,在汪龙村这种以家庭为单位的零散移民是与移民自身掌握的社会关系和生计选择相关联的。可以说,他们对迁移地点的选择是综合社会关系与生计条件做出的。而村落不同家庭的迁移空间共同构成了中岭组自发移民迁移的空间,并决定了他们迁移的空间边界。

自1990年代起,中岭组移民分别向山下的三房坝、观音庙组、汪龙组以及黄鹤、马武镇迁移。诚然中岭组移民迁移的地点相对分散,但是回到移民家庭的视角下来解读,这种现象则充满了移民自我对于迁移空间选择的权衡与评价。

迁移最集中的区域-汪龙村三个村组集中了继续从事农业生产的移民。现年66岁的QGZ,2006年搬迁到山下的汪龙组生活,他说:姐姐05年先从中岭搬迁到汪家帮,她见我在山上劳累得很,就叫我下山来住,她给我联系了山下明成平的房子,我家就搬迁下来了。这个地方地还是比较平的,种起烤烟,一年也能有2万元收益,而且和姐姐在一起也能相互照应。可见,在移民的视野中,汪龙村三个组从事农业是更加赚钱的生计,而亲属之间的互助对他们生活的保障则成为另一个决定他们搬迁的重要因素。

相较之下,搬迁至两个场镇的9户移民则更加看重场镇给他们带来的经商利益。长期的集镇贸易给中岭组移民提供了与场镇居民交流的机会,彼此建立的熟人关系也给他们提供了在场镇安家,转型为场镇商人的机会。

个案2:ZSL,男,41岁。1994年从中岭组搬迁至黄鹤镇,明寨子那里山高,做什么事不方便,不好发展什么事业,搬下来的条件更好。我是杀猪匠,搬到场镇更好做猪(肉)生意。

场镇作为区域贸易的中心地带,其相对丰厚的商业利润成为吸引移民搬迁的核心要素,而移民本身所具有的技艺则成为他们移民场镇的前提条件。虽然汪龙村与黄鹤镇移民在衡量迁移后生活各有侧重,不过社会关系与生计条件在各移民家庭中的实际状况,作为迁移因素共同影响了移民迁移的范围。而迁移最远的LSG家则成为了中岭组移民迁移空间的边界。

对血缘、地缘关系的依赖,这既是汪龙村原有村落文化的重要体现,也成为自发移民群体的重要支撑。无论是对移民空间的选择,还是移民的方式,血缘、地缘关系的揣度无时无刻不在。虽然他们发生了空间的转换,但是村落原有的血缘与地缘关系并未发生实质性的变迁。对于生计条件的考量,则更体现了汪龙村移民以家庭为单位,以个人为中心寻求新的生存机遇的行为方式,这无不体现出山区农民的地方文化身份,而这种文化身份的呈现则从另一角度体现出自发移民在制度层面而言的“不合法性”。

(二)“离村不离土”:户籍身份与移民生计行为调适

汪龙村移民的文化身份赋予移民丰富的地方性知识,进行移民行动。不过,户籍身份是他们另一个无法逃避的身份,基于户籍身份形成的制度限制,限定了移民们的行为空间。移民在有限的空间内,通过行为调适,形成了一种“离村不离土”的生计现象。

1.资源稀缺的新生活

在社会网络的支持下,汪龙村生活空间的转换显得自然而顺利。但是与此形成反差的是,汪龙村村民户籍转换的问题。如果说城乡户籍转换影响到农民与市民的身份,那么汪龙村移民面临的则是空间转换后,面临的户籍所附着的土地承包权及其他权利和义务问题。由于汪龙村的移民行动没有列入政府计划,因而他们的移民行动并没有获得政府的户籍更换政策。正如中岭组组长所言:“虽说他们都搬迁走了,但是户口都在中岭,因为迁入地不愿意接收他们的户口。”除了ZZY之外,移民们都没有能够将户籍转移到迁入地,形成了“人地分离”的局面,使移民不得不面临资源稀缺的境遇。

在迁入地获取土地成为移民们迁入后的必要工作,在土地不能正式买卖的条件下,民间土地租赁(买卖)悄然成为移民谋求生活的重要方式。2005以来,山下村民开始逐步向黄鹤镇或县城定居,将原来的旧房仍保留下来,搬迁户们便通过购买这部分村民的旧房,卖房的村民在卖旧房的同时,还转包自家部分或全部土地、山林给搬迁户。

个案3:RLM,男,45岁。2005年从中岭搬到汪龙组汪家帮,买MCQ的旧房,MCQ去黄鹤镇政府做厨师,住在大坝场街上了。花16000元,光是房子的话,可能值8千元左右;MCQ把他家承包的地留了1分,剩下的土地全部转包给了我。我们之间签订了协议,那样才有保障,谁要是失信,有协议作凭证就好解决了。”

民间土地租赁的存在,使汪龙村的移民找到了解决土地问题的办法,它将原本不均衡的人地关系逐步变得协调,缓解了移民资源稀缺的局面。而空间转换后带来的务工机会更让移民获得了越发多样性的生计方式。42岁的LZH在2008年搬下山后,便开始在马武煤矿打工,1600元/月的工资抚养家中的两个学龄儿童。相比之下,短工机会或许让村民们的生计安排更加机动。33岁的CWF在2005年搬迁到三房坝后,每个月可以有10—20天的50元/天短工做,而空闲时间则承包房屋建设的工程来做。

不过,移民依然难以解决资源稀缺的生活状态。户籍身份限定了移民与土地的关系,人虽然发生了空间的转换,但是土地依然附着于中岭组的高山之间。虽然民间土地租赁、打短工可以弥补土地缺失造成的损失,但是迁入地土地面积的限制,使村民依然难以应付日常生活的开支,基本的口粮和饲养用量均难以保证,迫使村民不得不寻求其他的路径添补家庭的生活。

2.“离村不离土”的生计策略

作为国家制度限定的身份,户籍身份不同于移民在日常生活中形成的文化身份。移民的文化身份在移民过程中赋予了移民行动的主动性,但是户籍身份更多地以一种附着的制度限定了移民能够行动的制度空间。面对山下资源稀缺的现实,汪龙村的移民将中岭组的“责任田”作为改善生计的重要途径。

在汪龙村自发移民的意识中,中岭组老家的土地曾经令移民们厌恶。正如31岁的GYQ所言,“山下的田土要平整一些,可以用机械耕种。山上得用牛来耕犁田土,上面的土地比较陡”,不适宜微耕机。在言语中充满了对山上土地的不屑。但是随着时空的转换,在资源稀缺的场景之下,中岭组的土地重新被移民们赋予了生存的意义。

个案4:LZH,男,42岁。2008年2月15号从中岭组崖峰窝搬到芭蕉塘,是我的一个朋友告诉我他有旧房子可以卖。买了他家1亩土、6分田,因不够吃今年还聘(租)了MCB的土,崖峰窝的田土还做了一部分好土,其他的就荒了,需要保证家人的口粮和现在养的6头猪够吃。如果这里有5亩的田土,我就不会种崖峰窝的地了。

为满足家庭基本的口粮需求和牲畜用粮需求,汪龙村的自发移民开始重新挖掘中岭组土地的价值。在户籍身份固定了承包土地范围的条件下,中岭组的移民开始了山上与山下摆动的生活。而这也渐渐成为中岭组移民越发普遍的现象。2009年,搬迁到黄鹤镇的LXF重新将已经荒芜几年的土地耕作起来。由于搬迁时仅仅买到了1亩的田土,家里的日常食用粮都必须要通过购买获得,而丈夫的短工收益更难以保证两个孩子的教育支出。LXF在2009年春就回到了中岭组老家,耕作了原有的2亩水田与2亩旱地,饲养了山下难以养殖的2头猪、2头牛,以此来满足家里的开支需求。就此,她开始了山上与山下之间来回摆动的生活,在山上农业较忙的时候,她会在山上老屋居住一段时间;待农闲时节,便回到山下新居生活。

户籍身份及其所隐含的制度限定,固定了中岭组移民的承包土地,这使移民们原本看似平稳的移民生活增添了新的生存障碍。资源稀缺的生存状态,使移民们开始了一种新的“离村不离土”的生计行为。移民虽然离开了中岭组的老家,但是却离不开那份获得新的生存价值的土地,“摆动于山间”也就此成为了中岭组移民的新的文化现象。

五、讨论与结语

“扶贫移民”作为国家扶贫开发的重要手段,2007年至今,已经实现了百万人的移民安置任务。这些移民地处生存条件恶劣的山区、荒漠或者戈壁,各自携带着原文化中习得的生存技能,从而在移民后形成不同的生存境遇。为了改善移民群体的生活水平,《中国扶贫开发纲要(2011—2020)》中明确提出了制度创新的关键意义。这一方案背后的逻辑正是期望通过制度与政策的调整,实现贫困群体生存状态的结构性转变。然而,人类学的研究经验告诉我们,这种制度层面的调整诚然对原有移民环境的转变有重要影响,要试图仅以制度创新来消解掉移民自身生存困境却绝非易事。而从另一个方面来讲,个人的行动也在维持着并改变着结构。[15]移民的个体行为在移民生存实践中依然不可忽视。

在这个问题上,武陵山区汪龙村的自发移民群体可算是一个典型的个案。自发移民群体既是最为普遍的移民群体,也是中国当下移民工作中非常特殊的边缘群体。由于未被列入政府的移民项目,汪龙村中岭组的村民没有政府移民计划的支持、没有政府的移民待遇做基础,这使得汪龙村移民群体的生存境遇相对于其他政策移民群体更加的脆弱与艰难。在这种情况下,汪龙村的移民依然为了家庭的生存与发展,运用血缘与地缘关系,实现了向山下的迁徙。正如前文所述,民间性与地方性的知识与行为逻辑,成为移民依靠自我实现搬迁的重要手段。由此表明,地方文化身份支持下的个人实践能够对移民行动产生支持作用。

然而,问题的另一方面是,作为具有个体文化身份的自发移民同时也具有国家制度限定的户籍身份。在前文所叙述中我们能看到,户籍身份限定了汪龙村移民承包的土地空间,移民的空间转换和户籍的固化,导致“人地分离”的局面。从这个意义上讲,户籍身份限定了汪龙村移民迁移后的所能利用的生存资源,也间接导致了移民资源稀缺的困境。“离村不离土”正是在户籍身份限定的空间之内,移民适应新移民生活的主动策略,而这些策略正是他们脆弱性的体现。面对这样一个弱势的群体,一方面,地方政府应该制定适当的社会扶助政策,对这些弱势群体的生产生活给予必要的支持;另一方面,国家则应该制定或修改现行的移民制度,将这一边缘的移民群体获得制度的支持,从而重新恢复生活的秩序。

总而言之,移民作为身份的社会意义是多面而复杂的,而这样一种特点使得国家扶贫开发背景之下,诸如武陵山区这样的多移民迁徙的社会现象更加复杂。单纯强调制度变革的构想,或者片面强调农民个体行为的发展都很难给扶贫移民带来极佳的社会效益。而如何寻找到移民制度与移民个体行动之间的契合之处则应该成为探索的话题。

[1]国家发改委.易地扶贫搬迁“十二五”规划[R].发改地区〔2012〕2221号,2012年7月25日.

[2]黄程伟.中国农村扶贫自愿移民搬迁的理论与实践[M].北京:中国财政经济出版社,2004:128.

[3]托马斯,弗洛里安·兹纳涅茨基.身处欧美的波兰农民[M].北京:译林出版社,2000.

[4]Ravenstein.E.G.1885-1889.TheLawsofMigration’[J].JournaloftheRoyalStatisricalSociety,48:167-227and52:241-301.

[5]Lewis,W.A.1954.EconomicDevelopmentwithUnlimitedSuppliesoflabour[J].ManchesterSchoolofEconomicandSocial-Studies.22:139-191.

[6](美)伊曼纽尔.沃勒斯坦.现代世界体系(第1卷):16世纪的资本主义农业与欧洲世界经济体的起源[M].罗荣渠译.北京:高等教育出版社,1998.

[7]Massey.D.S.TheEthnosurveyinTheoryandPractice[J].InternationalMigrationReview,1987:4.

[8]周大鸣.田洁.经营型移民的社会流动——以东莞虎门智升学校为例[J].江西农业大学(社会科学版),2013,(1).

[9]刘朝晖.民族文化对生态移民的影响与因应策略[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2005,(6).

[10]赵劲等.我国深山区移民扶贫成本的社会学分析—以江西省遂川县为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2006,(3).

[11]张广利,张瑞华.城市外来人口“身份-认同”研究的范式转换——从“制度建构”范式到“文化场域实践”范式[J].山东社会科学,2012,(5).

[12]费孝通.武陵行(上)[J].瞭望,1992,(3).

[13]Massey.D.S.TheEthnosurveyinTheoryandPractice[J].InternationalMigrationReview,1987:4.

[14]刘绍吉.滇东少数民族地区自发移民搬迁扶贫问题研究[J].时代金融,2009,(1).

[15]安东尼.吉登斯.社会的构成[M].北京:三联书店,1998.

D668

A

1671-6469(2016)-05-0065-07

2016-03-20

贾尔肯·安沙尔(1971-),男,哈萨克族,新疆奇台人,昌吉学院初等教育学院讲师,研究方向:民族学。