《丘吉尔的秘密》:民族“英雄”的打造与退场

文|储双月

《丘吉尔的秘密》:民族“英雄”的打造与退场

文|储双月

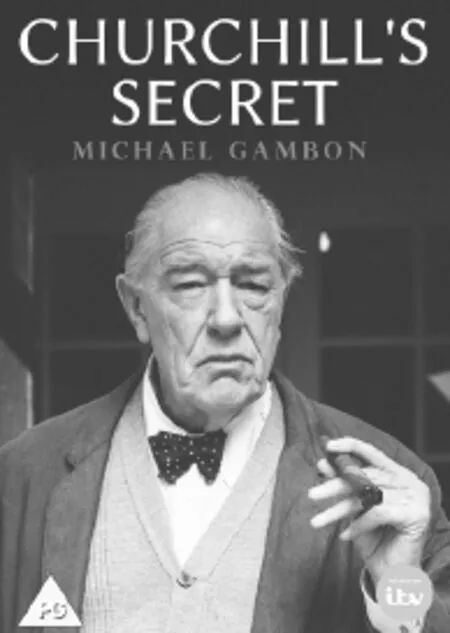

电影《丘吉尔的秘密》海报

温斯顿·丘吉尔是迄今为止极少数能够兼具政治军事与文学艺术才华的政治领袖,这位“最伟大的英国首相”对20世纪的英国乃至世界皆意义重大影响深远。历史传记片《丘吉尔的秘密》没有展现丘吉尔作为一个政治家和反法西斯斗士的光辉业绩,也没有表现他那凡人难以企及的多领域才能与朝气,而是选择对晚年丘吉尔的一次危及生命的中风经历进行特写式聚焦。影片中,丘吉尔的对手不是沙漠也不是法西斯而是衰老,借由探讨这个具有很强的普遍性和现实性的人生问题,带领观众去理解丘吉尔或者研究“病人”丘吉尔,从而深刻领会这位77岁再度执政的政治领袖不惜牺牲个人健康和亲情来建功立业的强大驱动力。

大不列颠风范和英国精神:理论框架的认知建构

英国历史传记片惯常以沉淀到大不列颠民族心理的集体无意识为依托,努力塑造公众普遍接受的原型性形象。2016年2月在英国上映的《丘吉尔的秘密》延续《女王》(2006)、《国王的演讲》(2010)和《铁娘子》(2012)的创作路数,努力抓住传主的基调性特征,输送国家需要的集体原型:对国家民族秉有历史使命感和时代责任感,坚守且不言弃。在英国处于历史危机的严峻关头,就是这些令人钦佩的品德使得片中的国王、首相成为众望所归的政治领袖,发挥着举足轻重的历史作用,产生令人振奋、催人向上的观赏效果。无论是描写国王、女王还是塑造首相,这些历史传记片都摆脱了材料的羁绊,突出并强化传主的心性,重视影片的艺术性和思想内涵的拓展。

《丘吉尔的秘密》显然是立足于国家民族利益之上对丘吉尔的功绩、政治敏锐感以及人际关系进行了一种扫描和简要评价,某种意义上也是对他的私人医生查尔斯·麦克莫兰·威尔森撰写的回忆录《丘吉尔私人医生的日记》带来的负面效应的纠偏和矫正。1966年,他的私人医生威尔森的回忆录在丘吉尔离世后一年面世。这本书引起轩然大波,因为书中披露了令英国人感到不堪的秘密——丘吉尔在晚年任期内是个十足的“病夫”。医学界纷纷谴责威尔森曝光自己病人的隐私违反了职业操守。法国记者皮埃尔·阿考斯和瑞士医学博士皮埃尔·朗契尼克在《病夫治国》中改变了舆论导向,批评受政府直接委任的威尔森居然为了自己的病人——丘吉尔的利益而牺牲了英国的利益,晚年的丘吉尔作为“病夫”在领导国事的岗位上掌握决策权不利于国家安全。面对五十年来的争议、批评与指责,影片具体而微地呈现了晚年的丘吉尔继续留任并承担重任不是出于私心,贪恋权力和职位,而是他深信自己能够处理好一些事情并能影响到他所关心的事物发展,将会更好地建设长久持续的和平。由于一时没有合适的人选胜任,丘吉尔的幕僚为了稳定局势而向全国隐瞒了他岌岌可危的身体状况。私人医生威尔森出于医生职责也曾提议丘吉尔卸任而彻底休息,但都因丘吉尔和其幕僚的极力反对而偃旗息鼓。其实,当时的传媒界对老态龙钟的丘吉尔担任首相职务颇有微词,《纽约时报》在1954年4月的报道中写道:“当他出现在英国议会下院时,人们知道,1940年的丘吉尔只剩下一个影子了。”直至1955年,年逾80岁的丘吉尔才辞去首相职务,回到私人庄园养老。值得一提的是,他在第一次世界大战期间曾对那些年迈而又生病的海军上将担任要职非常不满,但是当同样的事情降临在自己身上,他却施行双重标准。《丘吉尔的秘密》承认了丘吉尔患有心脏病、脑病、动脉硬化等疾病和行动困难的事实,但他宁愿放弃与儿女相处的人伦亲情也要操劳国事、为世界和平作最后一次努力而与病魔不懈抗争的行为还是着实令人感佩不已。银幕中丘吉尔刚毅而又不失幽默、永不言败的形象呼之欲出,毫无“病夫”的颓败感。

事实上,不仅仅是对丘吉尔,英国民众因政见和立场不同对伊丽莎白二世、乔治六世、撒切尔夫人也都有不同程度的保留意见或争议。四部历史传记片正视歧见的存在,均将历史使命感和时代责任感作为激发伊丽莎白二世、乔治六世、撒切尔夫人、丘吉尔等传主勇往直前的内在驱动力,表现他们敢于冲破各种阻力和克服心理障碍,有勇气、有担当地挑起重任。譬如,英国历史学界和评论界普遍对真实的乔治六世持否定观点,著名影评家克里斯托弗·希金斯表示,《国王的演讲》是对历史的“扭曲”。《卫报》评论文章也指出,影片“美化了乔治六世”。影片通过改名字等各种细节强化了他的反法西斯主义色彩,同时抹去了他那备受质疑的反犹主义倾向。《女王》中的伊丽莎白二世对戴安娜王妃车祸离世表现出私人化、低调、冷漠、回避和疏远的态度,一时招致群情激愤和抗议,英国王室因此陷入前所未有的信任危机。从小就信守的“责任第一、个人第二”的君主德行,不再被喜欢公开自己情感和真实想法的时代所理解和接受,反被认为是统治者根深蒂固的古板、固执和难以沟通。在民众反王室情绪日益高涨的压力之下,女王才被迫做出改变,放弃对传统的遵从而顺应新时代价值观念的变化和民心所向。影片不仅化解了特殊时期民众对英国王室的种种误解,而且逼真又幽默地再现了英国社会、王室与政府之间盘根错节的矛盾和共生关系,使女王形象显得更加令人敬爱而又不失尊严。《铁娘子》中的撒切尔夫人作为英国第一位女首相,在任期间凭借自己独树一帜的政治哲学与政策主张对英国的经济、社会与文化等多领域做出了广泛而深刻的改革,但因她的铁腕政策触动了来自中产、企业和商界的利益而失去民心和立足之地。即使因此她的领导力受到挑战而失去首相职务,她在晚年也无怨无悔,因为她没有对人性中的懦弱妥协。在公众的原有印象中或从历史事实来看,无论乔治六世是多么平庸,伊丽莎白二世是多么古板保守,撒切尔夫人是多么铁血强硬,晚年的丘吉尔在第二届任期是多么碌碌无为,四部历史传记片都竭尽全力地树立他们的正面形象,将他们对社会、公众、国家民族极负责任的心理向世界坦诚布公、娓娓道来。

英国的历史传记片有其特定的渠道方式,抓住要点淡化其余,即使对集体的原型进行有目的的虚构、美化、罗曼蒂克化也在所不惜,源源不断地输送民族的“英雄”。它们主要承担着国家形象的构建和传播,对英国政治领袖及精英阶层的整体综合状况进行全面展示,形塑着国际社会公众对英国的基本印象与总体评价。它们表现出一种潜在的理论框架,呈显出共同性,对外树立国家形象有着自己的明确目标和定位:澄清事件为公众释疑,形成有效的公众认知、公众评价。与此同时,英国的历史、文化、风俗和自然风光伴随传主的足迹应接不暇地穿插在文本叙事之中,不断提示观众英国是绅士的,而且是普遍具有强烈社会责任感的国度。

电影《丘吉尔的秘密》剧照

全视域扫描:“二元对立”式阐发与交流

不同于《铁娘子》采取一种鸟瞰式俯视而抓其经脉,通过传主零碎化的晚年回忆将其叱咤风云的一生概述出来,《丘吉尔的秘密》与《国王的演讲》《女王》一样,都是采取特写式聚焦,选择的是传主最富争议性或最具历史意义的某个时间段和横断面。从怎样的视域切入叙事,对传记片来说尤为关键。因为这关系到影片提供的传记事实是否真实可信。《丘吉尔的秘密》独辟蹊径地选取一位原本投丘吉尔反对票、又急于移民加拿大的女护士作为贯穿性视角,切除了利益关系,借助她的客观化视域来再现传主,表现丘吉尔与其幕僚、党中职位觊觎者以及妻子、儿女之间的人际关系,还原历史真相。也就是说,在没有直接接触丘吉尔之前,护士对他在情感和认知上具有较强的排斥性,既不包含移情,也没有同情的成分。她作为不同政见者,不会因为依附首相的权威人格而遮蔽了观众的认知视域,也就是说,她不会反客为主成为丘吉尔的传声筒,强化传主的主体表现意识,给人以自下而上的仰视感。出于职责她很快把自己摆正为护士的角色,丘吉尔只是她眼中的病人而非首相。这种角色定位类似于身为旁观者的观众,从陌生逐渐到熟悉,增强了影片的真实感和可看性。当护士多次将痰从丘吉尔喉中取出而挽救了他的性命,为了他的健康不提供雪茄烟,训练其走路、演讲,陪伴其下棋,为其朗读,听其哼唱早夭女儿爱唱的儿歌,看他处理政治事务,以及帮助他机警地应对党中职位觊觎者的探访等等,这些均使她对丘吉尔产生了体验型认同。

由人物设置带来的体验型认同,在《国王的演讲》和《女王》中也表现得较为充分,也较具戏剧性色彩。如同丘吉尔与护士,乔治六世与治疗师罗格、女王与布莱尔首相之间也都暗含着一种精神交流的相互性和合作的平等感,视域上更全面、更具整体感。创作者在叙事中往往都会将传主安排在视域的中心,但同时又设置具有对立性价值观的人物与其交流和合作,将原本处于最高层的国王、女王、首相置于失去优越感的秩序内,这样可以更为便利地透视人性的多面性、复杂性和矛盾性。《铁娘子》虽然没有设置有形的人物角色,但是以暮年的撒切尔夫人的视域来回忆她以往的青春岁月和执政生涯中最美丽、最重要和最值得铭记的事情,富有意味。很显然,这种叙述视角是对原有的聚光灯下强硬不屈的铁娘子形象的有意补足和调和,向公众展现她鲜为人知的情感脆弱的、女性化的一面。尽管某种程度上稀释和削弱了她的强硬性格,但人物形象显得更加立体、全面。梁启超将这种做法称之为“他心法”:“记一人的事,有时不能专记本人,须兼记他人来做旁衬。因为一人的动作必定加在他人身上,所以不必专写本人,而写因本人动作发生的事,或别人对于他有什么动作,可以烘托出本人人格。”这种全视域扫描结合简单而纯粹的特写式聚焦,自然更易勾画出传主最吸引人和最深层的部分。

心像作为立传点,动人且留人

创作了大量风靡一时作品的传记作家布拉福德在《心灵的自然家——心像研究》中指出,创作者要注重揭示传主心灵中不变的特征和永恒的品质:“在人的整个一生中,行为变化莫测,境遇时好时坏。心像就要在这些不定的因素中提炼出本质的东西、不变的东西、极富特征的东西。”后来,他又明确了自己的传记立场:“只写那些富有精神意味的行为、言辞和事迹。”

在《丘吉尔的秘密》中,丘吉尔及其夫人最大的伤痛就是早夭的女儿,而这都归因于他们忙于工作而疏于看护。影片中出现了丘吉尔夫人对护士倾诉早夭的女儿是如何病逝的,丘吉尔在一旁未听完就潸然泪下。丘吉尔时时哼唱起女儿生前经常唱的儿歌,深表遗憾和哀思。当两位女儿远赴百慕大来看望病中的父亲,与其聊得兴犹未尽,却因为幕僚进门向丘吉尔汇报工作而不欢而散、被迫退出。两个女儿和一个儿子对丘吉尔将家人感受和身体健康抛之脑后而深表不满和痛苦。影片中有一段落展现了儿子与两位女儿为此争吵的场面,后因父亲是英国首相而不得不作罢。针对此种现象,影片塑造了丘吉尔首相如同女王般坚持“责任第一、个人第二”的行事原则。丘吉尔的亲生儿女对父亲充满歧见和误解,丘吉尔夫人屡屡劝其辞去首相职务却从未成功。影片通过这些场景,多方面地展现了丘吉尔不徇私情、开放从容的性格和精神气质。

对于历史传记片来说,立足于心灵,依靠心的趣味和捕捉心灵的证据去塑造传主反复如云的思想情感和变幻如虹的个性,这才是至关重要的。如果拘囿于政绩资料的汇编,被材料牵着鼻子走,就会破坏艺术的完整性,往往也会失去叙述的真实。事实上,《丘吉尔的秘密》对那些能表现丘吉尔政术的资料删繁就简、略带而过,因此,最终导致影片的艺术价值和国际影响力较《铁娘子》《国王的演讲》逊色很多。历史的细节在影片中着墨不多,更多的是关注叙述的真实,所以看完之后会觉得过于平淡无奇和平铺直叙,观众与影片没有产生心有灵犀的默契感,认知方式上也未能达成共识。

要让传主的人格魅力动人且能留在影坛,就需要抓住历史与个人的纽带,把控历史纵向发展的来龙去脉。《丘吉尔的秘密》省略和避开了丘吉尔一生中的重大历史事实,将笔墨过多地放在非历史性阐释上面。历史意识发挥较少,有意略而不谈,使得传主的心影心想悄无声息而缺乏震撼力。丘吉尔主要是政治家,如果不把他的政术放在首要位置就会使其不足以成为民族的“英雄”,最终沦为雾里看花的“非我”。琐事、轶事在影片中绝对性地压倒了政事,使其缺乏大的轮廓和宏阔的背景。所以说,影片应该更多地以人物为核心,同时又要将人物作为手段,将丘吉尔如何为政作为骨架来搭建观众的认知结构。当然,丘吉尔的政论、学说、思想、主义种种都可以融入文本叙事之中,增加人物之间充满智慧的精妙绝伦的对话,带领观众与其产生某种精神契合。只有当宏阔的时代背景与极富深度的传主心趣有机地融合在一起,才能成功塑造出伟大的政治家。尤其是当创作者深得人物的思想精髓,能够发出惺惺相惜、相知之喟叹,就更能引起观众的共鸣。

责任编辑/于溟跃