时间的捕手

文|程玥

时间的捕手

文|程玥

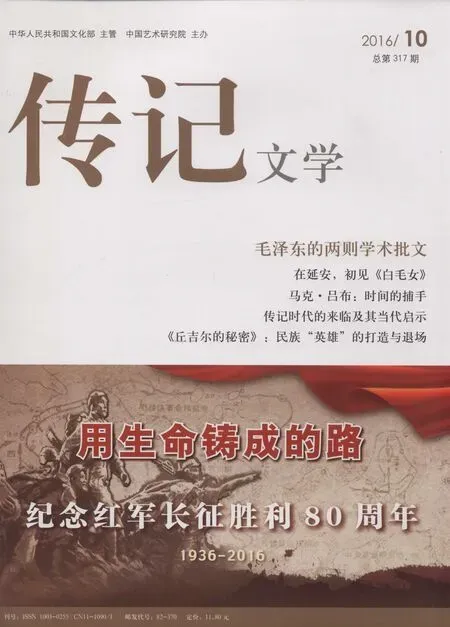

马克·吕布发表的第一张照片埃菲尔铁塔上的油漆工拍摄于1953年的巴黎

对于生与死的爱,那就是摄影。

——〔日本〕荒木经惟

英国人安东尼·明格拉走的时候,大多数人还未意识到欧洲的艺术殿堂正在悄然发生着变化。

时间,如同白蚁,顽强却小心翼翼地啮蚀着巨匠们的健康和意志力,死亡,正成为令他们最为难堪的对手。

欧洲十年,是镜头诗人、胶片小说家逃离人间的十年:安哲罗普洛斯在雅典——他眷恋的故乡穿越了时光之尘,被地中海的晚风带走了不曾停歇的才华;苦大仇深的阿巴斯倒在了巴黎温暖的病床上,他离去那一刻的梦境应该是他在橄榄树下圆寂如佛;勒内·布里也是癌症,但性如猛虎的切·格瓦拉在天堂应该会罩着他,共享哈瓦那雪茄。

而这一次,在即将结束的8月,站在上帝旁边的老头是擅用光线绘图的法国人——马克·吕布。

玛格南的光之子

法国东南部城市里昂,早在11世纪,伴随着索恩河道的水路开辟,就曾出现过欧洲历史上最繁盛的商业集市,来自世界各地的丝绸、香料、珍宝、食物,孕育了西方宗教的黄金时代,兴建于19世纪的富维耶圣母教堂一直是里昂人最为引以自豪的建筑。

1923年6月24日,马克·吕布出生于此。他是整个家族当中的第五个孩子。童年时期的他性格显得安静而内向,总是避开嬉戏打闹的伙伴,在老式街道的一隅打量阳光下行人各异的倒影,这种最稀松平常的光学现象却撩拨了他旺盛的好奇心。在《马克·吕布作品集》的自序中,他写道:“五六岁光景的时候,我午后独自躺在床上,盯着天花板上的一线阳光,是从窗帘缝里透进来的。每次一有人从窗帘后边走过,他们的影子就把那道光扫向同脚步声相反的方向。这太奇怪了,我到底该相信眼睛看到的景象,还是相信耳朵听到的声音?我跑到窗户跟前,看到这些人明明朝影子相反的方向前进。在若干年后一节光学课上,我才知道当初房顶上的人影,原来是一个倒像,窗帘的缝隙实际上充当了镜片,我的屋子在那一刻竟成了相机暗箱。直到今天,我还觉得能时常用孩子的眼光来观察这个世界,发现那些只有孩子才能发现的奇形怪景,对一个人有多么重要。”

中学毕业后的马克·吕布曾在玻璃厂绘图室就业,浑浑噩噩地过了一段日子。但他是个并不安分的年轻人,很快便辞掉了这份枯燥乏味的工作,背井离乡来到巴黎。在这里,他在偶然的情况下遇到了亨利·卡蒂埃·布列松,此时的布列松因“决定性瞬间”的摄影美学观念而名声大噪,同名摄影集的推出更将他的声望推向了全新的高度,慷慨的他赠送给马克一台取景器,并传授其检查摄影构图的窍门。

就这样,在巴黎四处溜达的马克不断将他的镜头对准新鲜事物,这其中包括了埃菲尔铁塔上姿态如舞者的刷漆工(1953年),这张照片被约翰·莫里斯卖给了《生活》杂志,也为马克敲开了玛格南图片社的大门。

玛格南图片社创始于1947年,它的发起者都是一些当时知名的战地记者。他们都经历过二战,在各地战壕里记录下了最真实、惨烈的影像,除布列松外,还有罗伯特·卡帕、乔治·罗杰、大卫·西蒙等人,勇敢、豪气的卡帕甚至最后牺牲于在越南采访时的雷区。当时,马克是他们最年轻的伙伴,受到关照和鼓励,他本人从这些个性鲜明的巨匠身上获益良多,他们给予了他技术指导以外更多的生活经验和宝贵意见——比如穿越印度之前,在尼泊尔公交车上如何防止包裹被抢;又或者在雅典的普拉卡街区如何找到好餐馆,享用正宗的烤肉和酥鱼……

在玛格南,马克逐渐发现大家很少提及摄影的话题,他们高谈阔论的往往是旅程中发生的事物:从布达佩斯的英雄广场到加尔各答的达克希涅斯瓦尔庙,从塞维利亚的圣克鲁斯区到越南南部的湄公河。作为这个世界的眼睛,他们奔驰于枪林弹雨的乱世各地,行走于东西方列国,针砭时弊,上一秒在格但斯克港口感受波罗的海的晚风,下一秒可能就会丧命于非洲致命的疟疾。

这些伟大先行者的生命轨迹深深震撼了马克。为了磨砺自己,同时也为了扩大视野,1955年,32岁的他买了辆性能不错的二手越野车,从巴黎一路开到了加尔各答,冥冥之中对神秘东方的向往正在感召着他不断前行。

生前,马克曾说过这样的话:“还记得童年时看到的火车窗上挂的告示牌吗,那上边用几国语言写着‘请勿探出车窗,危险!’(我的一位朋友还把一块这样的告示牌拆下来挂在他床前了)。唉,经过这么多年,我逐渐发现作为一名摄影师,恰恰该做相反的事——强迫自己探出车窗去。我们必须走出到活生生的大千世界,只管将账单和琐碎的鸡毛蒜皮都抛到脑后。取景和构图的强烈冲动把我们推向外面那个别样的世界,那一瞬间的狂喜,谁不曾体验?这一刻你头晕目眩,却无法自拔,你的脸迎着窗外猛烈的风,一幅接一幅的图景风驰电掣地在眼前展现——在那个瞬间,你将拥抱最为炽烈的快感。”

人们兴致勃勃地围观两个摔跤手摔跤,北京,1957年

寒街上的三个小孩,北京,1957年

琉璃厂大街,北京,1965年

东方

20世纪80年代末,意大利人贝纳多·贝托鲁奇打开了西方人了解中国历史的另一扇窗口:电影《末代皇帝》以对比强烈的色彩和镜头、陌生而含义未明的东方面孔、近代中国波云诡谲的政治及社会环境写照,气势汹汹地征服了学院派的挑剔品位,拿下了史无前例的9项奥斯卡奖。一时间,荧幕上尊龙英俊的苍白面容、妖冶冷艳的邬君梅以及自然光拍摄下紫禁城壮阔的景象,都迎来了全世界的惊叹。

同样,在这改革开放的初期,各种思潮的涌现下,马克·吕布的摄影作品经翻译后,首次出现在《中国摄影》杂志上,这是一期意义非凡的专刊,国人真正在公开印刷的出版物上看到世界级大师的手笔。甚至于后来,这些马克作品的重要推手们也成为了中国纪实摄影文化运动的旗手。

而马克第一次来到中国拍照,却早在1957年的1月1日,在奥斯特罗鲁格伯爵的帮助下,他成为周恩来总理亲自批准签证的欧洲摄影师。这令马克有了许多可以和当时国家领导人近距离接触的机会,他的镜头中摄入了大量有意思的画面,包括毛泽东主席在延安休息时的睡床、周恩来总理在会见法国前教育部部长时伸出的两根手指。回到法国后,马克曾在兄弟姐妹面前谈起自己和毛主席同桌共进晚餐时,露出像孩子一般得意的神情。

马克曾先后22次来到中国,观察这个国家翻天覆地的社会变化和发展。90年代初期,在法国驻广州领事馆文化参赞维罗妮卡的引荐下,他与34岁的年轻摄影师肖全结识,并在对方的陪伴下在国内几个重要城市的大街小巷用相机捕获到了不可思议的人文景观:紧身牛仔裤、变速自行车、公用电话、拆迁建筑,在马克的镜头下这些发展中的中国符号宛若一位温润的东方少女,对世界报以羞涩的回眸。

1995年,第五代导演代表人物张艺谋的新电影《摇啊摇,摇到外婆桥》在上海开拍,马克在该片法国投资人的邀请下欣然进入剧组,不起眼的法国小老头精力旺盛地跟在导演身后,准确地捕捉到了张艺谋在创作背后的困顿与疲惫,而他拍摄的女演员巩俐则像一口釉彩鲜亮的青花瓷。

2010年,上海美术馆举办马克·吕布的回顾展“直觉的瞬间”。这也是他最后一次出现在中国,随着互联网信息技术的迅速发展,这位老人和他的作品已经被大家所熟识,热情的影迷险些将开幕式活动变成一场“灾难”。回顾展结束后,在上海的最后一天,马克恋恋不舍地用相机对上海的高楼大厦、外滩拍个不停。

这令我想起了小时候,不愿睡觉躺在床上,眼睛眨巴个不停,生怕错过一丁点可能发生的精彩。

马克·吕布拍摄的周恩来,1971年

华盛顿,手举鲜花反对越战的女孩1967年10月21日

枪炮与鲜花

当我们时常把马克与中国结缘的佳话挂在嘴边作为谈资时,大多数人似乎并不知道他最伟大的作品是如何诞生的。

1967年10月21日,在华盛顿国家广场的林肯纪念碑前,愤怒的人群高举着大小不一的标语牌,上面写着“拒绝种族战争”“把军队撤回来”“停止屠杀”“废除征兵制度”等字样,全美人民反战的情绪达到了顶峰。美军退役中将哈尔·摩尔曾在自己的传记《我们曾是军人》中写道:“越战,从本质上来讲是毫无意义。”

在广场示威游行的人群起初只是高声呐喊,还有部分人一起开始唱歌,用音乐的旋律向约翰逊总统寄托和平的哀思。不久后,逐渐失去控制的人群包围了国防部大楼,他们与全副武装的军警发生了激烈的冲突,再后来,防暴警察和特种士兵用刺刀和步枪组成了密集的警戒线,人们仍然勇敢地向前挺进,并在大楼内与执法人员发生了搏斗,受伤的人群掩着流血的伤口前赴后继,丝毫没有后退的迹象。

17岁的姑娘简·罗斯在警戒线前,面对荷枪实弹的士兵们小心翼翼地托起了手中的雏菊,她说:“虽然军队是战争机器,但是士兵们都是人,都是有着喜怒哀乐的肉体凡胎。”这一历史性的瞬间被在现场的马克摄入到镜头中,纯真美好的少女与严肃冷酷的士兵形成鲜明的对比,一面是海水一面是火焰,这副照片也成为了国际反战的经典符号。

2003年2月15日的伦敦街头,人到中年的简·罗斯仍然在反伊拉克战争的游行队伍中奔走,一位跟随她的老人眉头微蹙,手里紧紧握着一台黑色的相机。

是的,他是80岁的马克。

潜水钟与蝴蝶

2007年,美国导演朱利安·施纳贝尔执导的电影《潜水钟与蝴蝶》荣获戛纳国际电影节最佳导演奖。在这部电影里,男主角让·多米尼克·鲍比突发性血管疾病陷入深度昏迷,身体机能遭到严重损坏后只能用眼皮与世界维系交流,他每天都在回忆过去那些愉快的时光,在脑海深处没有边际、毫无束缚地驰骋。他说:“我的肉体沉重如潜水钟,但灵魂却灵动如蝶……”

马克曾经的助手、摄影师肖全在其新书《跟着马克·吕布拍中国》(百花洲文艺出版社2016年7月版)的末尾写到2013年的一次巴黎之行,他原以为不能再见到马克,因为老人即将90岁,身体状况令人担忧。但意外的是,在他感觉相见希望渺茫之际,马克的助手通知他可以前去探望老人。在马克家中,肖全拿着马克的摄影作品《埃菲尔铁塔上的油漆工》,向他倾吐自己对这幅作品全新的体会和感悟。在书中,可以看到当时交流的场景:马克若有所思,但更多的是因衰老带来的懵懂,他应该不记得自己当初拍下照片时的劲头了。那时,他大概是个酷似加斯帕德·尤利尔的法国帅小伙,除了手里的相机,还惦记着年轻姑娘和苦艾酒的滋味。

马克晚年患的是帕金森综合征。在医学教案中,对帕金森综合征的临床表现有以下定义:静止性震颤、肌强直、运动迟缓、姿势步态障碍……这些冷酷的专业词汇如同马克经典的摄影作品一般同样影响了无数人,当然也包括他自己的凡人之躯。

直至离世前,晚年的马克在生活中大部分的时间也许都很沉默。玛格南曾经意气风发的光之子们先后离世,只剩下他在这被病疾禁锢的肉体中不自由地活着。个子不高的他曾经充满了天赋的能量,驾程93万公里,跨越了土耳其、伊朗、阿富汗和巴基斯坦,用镜头在过往的时光中诉说了太多的故事。而今,上帝终于在其耄耋之年召唤他去了天堂,与亨利、卡帕、基姆那些如父如兄的老友重聚,他们终于又可以像年轻时那样手舞足蹈地抽着呛口雪茄,喝着泛泡的玛格南香槟了。

人间的憾事是大师的解脱。

八月,刚刚起风,

晚安,马克·吕布。

责任编辑/斯 日