超大型城市的治理与社区建设:基于天津的调查研究

柳建文

摘 要: 超大型城市的发展面临诸多风险和压力,社区具备提供公共服务、协调社会关系、促进社会融合、应对社会风险的重要功能。根据天津市10个社区的调查,由于行政、财政和一些技术性因素的制约,社区的治理功能未能得到充分发挥。因此,超大型城市需要创新社区建设理念、完善城市治理结构、扩大财政投入来源、加强制度供给力度。

关键词: 超大型城市; 社区建设; 治理; 制度创新

中图分类号:D669.3; C916

文献标识码:A文章编号:1671-623X(2016)05-0050-10

一、研究背景

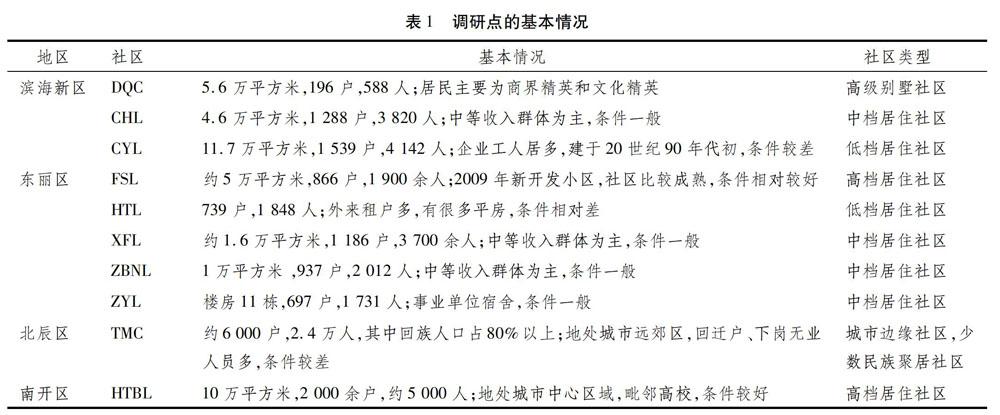

随着城市化快速推进,中国人口超过百万的城市已高达140多个,还形成了北京、上海、天津、重庆、广州、深圳共6座人口超过千万的超大型城市。[1]由于传统社会管理体制难以适应城市的迅猛发展和扩张,中国的“大城市病”日益突出,已经引起广泛关注。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出要加强和创新社会治理。[2]2014年3月,习近平参加两会上海代表团审议时指出,社会治理的核心是人,重心在城乡社区,关键是体制创新,要努力走出一条符合大城市特点和规律的治理新路子。[3]2015年底,中央时隔37年再次召开城市工作会议,提出创新城市治理方式,加强城市精细化管理,解决“大城市病”等突出问题。[4]那么,超大型城市通过社区建设推进社会治理的进展如何?在推进过程中存在哪些问题?需要在政策、制度上做哪些调整?为此,我们在天津选择了位于滨海新区、东丽区、北辰区和南开区的10个具有代表性的居委会辖区,于2014年1月至3月进行了实地调查和访谈。在调查点的选择上覆盖了不同类型的社区:从地理分布上看,有中心城区、新兴城区、老城区和城市远郊区;从发展水平上看,有条件较好的社区,也有条件较差的社区;从人口分布上看,有汉族聚居社区,也有少数民族聚居社区。调研点基本情况见表1。依据学术惯例,调研社区均以字母替代。

二、社区在超大城市治理中的功能

现代意义上的社区是指具有高度认同感、相互依存、自发性的地域共同体,其主要特征有服务性、普遍参与、自治、高度认同、情感依赖等。因此,社区在超大城市公共物品提供、社会整合、群体凝聚以及促进城市经济发展、维护社会稳定方面均发挥着重要功能。

(一)提供公共物品

由于人口众多,超大城市的公共服务成本更高、难度更大。目前,天津等超大城市每年保证居民衣食住行、公共安全的财政支出高达数百亿元。[1]但政府关注的是具有社会普遍性的公共物品,社区在公共物品的选择上更能反映社区居民的个人偏好,在供给时具有很强的针对性。与政府提供的公共服务项目相比,此类公共物品与社区居民的日常需求紧密相关,更加全面和细致。根据社会学家塞雷(Seley)和沃尔伯特(Wolpert)对纽约市的调查,社区及其内部的各类组织主要从事精细化的服务工作,比如从事日间照顾(day care)、家庭协商(family counseling)、心理健康(mental health)以及团体支持 (support group)等。[5]超大型城市生活节奏快,个人的心理压力较大,需要通过社区支持缓解个人压力、矫正城市生活状态。社区支持包括物质和心理的援助,比如资源和信息共享、情绪感染、心理支持等,这种支持系统(无论是正式的还是非正式的)在预防和改善家庭功能性问题、应对个人生活工作问题上具有显著功能。1969年,日本国民生活评议会社区问题委员会发表了一篇题为《恢复社区生活中的人性》报告,指出“在人际关系极为淡漠的社会中,个人无拘无束又十分孤独,依靠个人的力量往往难以应对各种问题,产业社会的发展使竞争更为激烈更加无情,被日新月异的技术革新冲击的人们,越来越强烈地期盼着找到恢复人性的场所。而仅仅依靠个人和家庭是不能完全满足这种要求的。”[6]对此,发展经济学家斯蒂格利茨给予了高度评价:“当某种行为在国家层面实施时,社区以及社区的许多生活中心,经常是实现社会转型的最有效的工具。”[7]

(二)促进社会融合

人口异质性是一种水平分化,主要指人口在民族、收入、职业、价值观、生活方式等类别参数上所呈现出的群体分布状态。超大型城市的人口异质性较高,发生社会冲突的概率大。国外经验表明,社区在协调不同民族、不同群体之间的关系、缓解社会冲突、促进社会稳定方面具有积极功能。城市社会学的研究表明,“居住与交往的地点是维系一个团体的一致和凝聚的支撑,但同时也是或多或少有效的实施因素。”[8]与政府管理部门不同,社区承担社会管理职能的方式主要是通过“相互关怀、信任和协作”来增强居民间的凝聚力。社区通过提供各种服务可以有效地帮助居民相互熟悉和交往,构筑人际关系网络,使居民逐渐对本社区产生认同和归属感,进而达到整合目的。因此,良好的社区也有利于促进流动人口融入城市社会。社区能够协商各层次、不同群体间的利益冲突,促进社会团结,也能有力保障法律的实行和法律规范的约束,大大降低超大型城市法律制度的运行成本,促进经济和政治系统的良性运作。

(三)应对社会风险

美国学者格尔(Gurr)对伦敦、斯德哥尔摩、加尔各答、悉尼等大都市的犯罪和冲突现象进行了比较研究,格尔的主要结论是:“公共秩序更多地取决于基本的社会经济和政治环境,而不是受法律、警察、法庭或监狱控制的条件。”[9]按格尔的观点,城市社会风险的应对主要取决于社区等基层组织。随着经济的快速发展,中国已经步入了高风险社会。“由于现代风险的高度复杂性(超出了任何单一专家系统可以解释和控制的范围)、广泛影响性(波及每一个社会成员),因此,风险治理的主体不能再像过去那样仅由政府来承担。在新的风险社会中,应该建立起双向沟通的‘双向合作风险治理模式,在政府、企业、社区、非营利组织之间构筑起共同治理风险的网络联系和信任关系,建立起资源、信息交流与互补的民族内部平台。”[10]只有这样,才可能充分动员一切社会力量,共同应对可能发生的城市社会风险。

三、超大型城市面临的治理压力

城市人口来源广、成分多,居住分散且混杂,容易诱发社会问题,同时,民众公共服务需求日益多元化,对城市治理形成了较大压力。

(一)人口流动带来社会稳定压力

中国正处于城市化提速阶段,各大城市均面临诸多新的问题,流动人口规模的增长和居民成分的多样化便是其一。目前天津市流动人口数量达407万人, 约占总人口的四分之一。滨海新区总人口达到243万人,常住人口约113万人,流动人口约130万人,流动人口已占到该区总人口的1/2强,且每年还以30%的速度递增。此外,天津市流动人口中,少数民族11.84万人,占流动人口总数的3.9%。目前,天津人口超百人的少数民族数目达31个,人口已经呈现出高度异质性的趋势,具体情况见表2。[11]

随着城市流动人口的增多,涉及流动人员的矛盾纠纷和治安事件呈上升趋势。近年来,天津滨海新区涉及流动人口的民事案件以每年6%的速度增长,2011年滨海新区法院收案总计33 428件,其中,涉流动人口刑事案件比例高达87.7%。[12]从调研情况看,发展水平较高、外来流动人口较多的社区面临的维稳压力更大。比如,滨海新区迎宾街2011年全年共发生各类刑事案件1 553起,其中入户盗窃278起,盗窃机动车98起,居民普遍缺少安全感。①社会学家费舍尔曾将城市生活的特性解释为各色人等独特的文化组合,并把城市看作一个“拼揍的社会世界”,“在这个世界里,人与人之间,群体与群体之间,民族与民族之间,由于思维、感觉、行为差异而充满诸多矛盾和冲突”。[13]在天津,少数民族或少数民族流动人口集聚区已形成规模。回族主要集中在红桥区、北辰区,蒙古族主要分布在滨海新区,朝鲜族主要集中在南开区、东丽区,壮族主要集中在武清区和宁河县。部分少数民族文化习俗与汉族存在诸多差异,由于相互间文化不适应而导致的矛盾冲突时有发生。

(二)利益分化引发社会整合压力

进入21世纪以来,中国人口的流向主要集中在沿海、沿江地区的战略性功能区域,包括长江城市经济带、珠三角沿海地区、天津滨海新区等。人口迁移大多是为获得发展机会、增加收入的经济型迁移或为享有良好医疗、教育条件的服务型迁移,但大量流动人口难以融入城市社会。“那些能占据市场资源配置中更好地位的群体如知识分子和专业人士将获得一个更好的社会地位,而那些被边缘化的,如教育水平低的移民将体验到他们的居住状态不断下降。”[14]新型城镇化规划指出:被统计为城镇人口的2.34亿农民工及其随迁家属未能在教育、就业、医疗、养老、住房等方面享受城镇居民的基本公共服务,城镇内部出现新的二元矛盾,给经济社会发展带来诸多风险隐患。[15]乌尔里希·贝克曾就此警告中国可能步入高风险社会。“从西方社会发展的趋势来看,目前中国可能正处在泛城市化阶段,表现在城市容纳问题、不均衡发展和社会阶层分裂,以及城乡对比度的持续增高,所有这些都集中表现在安全风险上。”[10]

由于重大改革措施的不断出台,经济活动不断向纵深推进,导致社会经济纠纷日益增多。一方面,涉及个人或群体间的利益冲突呈上升趋势,包括物业纠纷、邻里矛盾以及围绕城区改造、企业改制等问题的群体性事件不时发生。另一方面,由于社会保障机制还不够完善,企业职工下岗再就业困难,也是影响社会稳定的一个重要因素。

(三)民众需求多元化增大公共服务压力

由于人口众多,超大城市的公共服务成本更高、难度更大。目前,天津等超大城市每年保证居民衣食住行、公共安全的财政支出高达数百亿元,[1]面对日益密集和多元化的公共需求,政府难以提供精细、完善的服务。人口结构多元化导致公共服务需求的多样性。一是同一社区中不同阶层的人混居,他们对公共服务的要求和评价标准存在很大差别。二是城市社区开始明显分化为富裕人群社区、中等收入者社区和低收入社区。社区需求层次逐步趋向多元化:低收入社区老年人多、外来人口多、残疾人多、低保人员多,居民更多的是生存和安全的需求,他们对社区抱以救助、济贫等期望;高收入社区主要由收入高和社会地位高的群体组成,比如政府单位小区、高校小区以及豪华别墅区等,他们往往在诸如绿化、安全、社会化服务等方面向社区提出要求。因此,不同社区面临的问题可能存在差异。三是常住人口、流动人口以及其他各类社会群体对公共服务的需求也有很大差异。

四、超大型城市的社区治理功能难以发挥的原因

目前,超大型城市的快速发展与公共服务、社会融合之间的张力越来越大,已经引起学术界的广泛关注。尽管很多城市都强调加强社区建设,但实际效果并不明显。根据对天津的调查,社区治理功能并未得到充分发挥,仍然存在诸多问题,特别需要解除一些体制性约束。

(一)社区发展的行政化倾向突出

“在当前中国,由于政府是社会管理的主导性主体,社会管理体制也被等同于政府社会管理体制”。[16]从调查结果来看,社区居委会没有独立的经费来源,所有经费均由政府财政拨款解决,社区的工作经费由街道统一管理和支配。在访谈中,一位社区负责人直言:“社区收入主要靠财政拨款,因为居委会不是严格意义上的群众自治组织,基本上还属于行政序列。”据街道办事处提供的资料,目前社区居委会承担的各项工作大多属于政府职能范畴,属于自治范畴的项目很少。按居委会的说法,他们需要负责“涉及居民的所有事项”,但同时他们80%以上的时间和精力放在完成上级交办的各项行政性事务工作,而且“不管哪个部门下派工作,居委会只能接受”。②虽然天津市2010年已经提出建立“社区工作准入制度”,要求做到“权随责走、费随事转”,没有经过审定的工作擅自进入社区,居委会有权拒绝,[17]当问及“社区工作准入制度”实际执行情况如何时,多数社区负责人的回答是“基本上没有执行,上级部门把压力转移到街道办事处,具体工作还是由社区来做。” 有些居委会工作人员认为,现在的情况还是“街道接活,居委会干活”。 由于行政管理色彩浓厚,社区工作最重要的目标是维持社会的稳定,而对社区居民的个人需求以及公共服务关注不足。这种工作体制极易导致社区与居民的日益疏远,社区居民普遍缺乏对居委会的认同感。在调查过程中,很多人不知道社区居委会的办公室在哪里。一些居民则把我们指向物业管理委员会的办公地点。一位居民告诉我们:现在小区的很多事情(比如房屋维修、垃圾清运、停车、绿化以及小区安保等)都是物业公司管理,居民有事都是给物业公司打电话,平常有点小修小补的活都是找物业公司的工人来干,和他们也很熟悉。相比之下,大多数居民对居委会的工作人员都很陌生,居委会的很多工作难以开展。根据对几类社区的调查,虽然大多数都建立了“社区志愿者注册登记制度”,但注册社区志愿者达到本地区居民总数的百分比均未超过50%,最低的社区只有2%左右,个别社区甚至为“0”。 ③从参与积极性来看,多数人往往是在社区工作人员的动员、劝诱、说服下,被动地参与社区管理机构业已形成决定的事项或在决策形成之后被动地去执行,是一种典型的动员式参与。

社区管理行政化的另一个突出表现是社区的人员配备高度一致,这体现了中国纵向的行政管理体制特点,即“上下对口、职责同构”。按ZYL社区负责人的话说,政府“基本区委办局的各项职能在社区都有体现,有专人负责。”因此,虽然社区分化明显,在地域大小、人口规模以及面临的发展问题上也不尽相同,但在机构设置和人员配置上却没有太大差别,详见表3。④这就导致一些社区在面临特殊需求和特殊问题时捉襟见肘,难以应对。比如滨海新区的部分社区流动人口多,流动性大,其中不乏传销人员入住,由于居委会人手有限,管理难度很大。HTBL社区毗邻高校,日租房泛滥,社区工作人员人手不足,对日租房无法进行有效监管。在TMC等多民族社区,没有专门促进各民族交流沟通的工作人员推进社区内族际融合和交流,这不利于各民族之间的互动。作为北方经济重镇,天津大型制造业、能源企业云集,发生技术灾害的概率大,技术灾害最常见的是危险品泄漏、火灾和爆炸,但绝大多数社区没有专业人员负责此类风险预防和灾害防控,如果遇到突发事件可能导致严重后果。

(二)社区服务的财力支持弱化

社区的经费来源主要包括三个方面:一是政府拨款,用于办公开支、人员工资福利;二是社区自筹收入,即争取驻地单位、共建单位给予一定的支持;三是居民委员会兴办的服务事业收入。从实际情况看,由于驻地单位大多不积极配合社区工作,因此社区自筹收入很难;一些收费性服务如垃圾清运、车辆停放、安保等都由物业公司收取。因此,社区的经费多少主要取决于所在行政辖区的财政能力。目前天津13个市辖区的财政收入存在很大差距,2013年,财政收入最高的滨海新区平均投入每个社区的经费为0.887亿元,而财政收入较少的宝坻区投入社区事务的经费仅为0.008 9亿元(见表4)。[18]从调查情况看,工作经费最多的社区居委会年均有3万多元,最少的不足1万元;居委会负责人月收入从1 800—3 400元不等,一般工作人员在1 600元上下。部分社区聘用的流动人口协管员月工资1 200元,有的还不能及时发放。一些社区开展公益事业没有任何专项补助资金,部分老年人、残疾人每月低保不足200元,生活极为拮据。⑤

社区服务主要是指动员和组织社区居民通过自助、互助组织向社区提供的各种免费服务。中国的社区服务包括福利性服务和便民利民服务两部分,核心部分是福利性服务。民政部《全国社区服务示范城区标准》规定各街道社区服务中心至少具有福利性、公益性服务项目6个以上;养老服务设施每千名老年人拥有床位2张以上;助残服务设施容纳20个名额以上;青少年活动站容纳30个名额以上;托儿所(幼儿园)容纳50个名额以上。同时还规定,区、街道对社区服务的投入不能低于当地财政收入的增长速度,要把区、街道福利基金利息收入的50%,居委会办经济活动产值的2%,区、街道、居委会社区服务单位产值的60%用于社区服务。[19]由于财政投入不足,社区要靠盈利性服务赚取收入支持福利性服务,商业性经营项目远多于公益性服务项目。中国超大城市人口结构的一个重要特征是总人口规模庞大但家庭平均人口规模偏小。第六次人口普查显示,天津市家庭户均人口规模从2000年平均每个家庭3.09人下降为2010年的2.8人,其中人口密度最大的和平区家庭户均人口最少,仅为2.5人。2015年,天津60岁及以上户籍老年人口达215.42万,占户籍总人口的21.18%,老年人口抚养比达到10.43%,即每100个劳动力人口需要抚养10.43个老人。[20]家庭人口规模偏小和老龄化社会的到来使社区对老人、儿童的陪护照料、医疗救助需求迅速增长。目前,天津由私人和企业经营的养老院占58.1%,社区养老院只占28.7%。其中,一家对口服务近十万人口的社区养老院只有四张床位。[21]对天津45家社区卫生服务机构的调查显示,没有一家机构可以提供27种基本医疗诊断服务,只有一半社区医生可以进行心肺复苏和清创术。[22]由于社区经费不足,社区在机构及其人员的配备和设置上显得很不完整,特别是应对城市人口扩张和城市发展的专业化服务如心理咨询辅导、偏差行为矫治、职业培训与就业指导服务严重不足。社区普遍缺乏职业培训和就业机会,下岗人员很难重新进入市场就业,很多人要么“吃低保”,要么只能从事黑出租等地下经济活动。调查发现,流动人口在超大城市就业中获取的社会支持主要来自家庭、亲友等私人网络以及老乡会、同乡会等地缘组织,社区不在他们的支持网络之中。

(三)社区发展的制度供给不足

1954年制定的《城市街道办事处组织条例》于2009年6月22日废止。[23] 1990年颁布实施的《居委会组织法》[24],也不适应城市的快速发展。比如,超大城市社会流动人口数量庞大,原来的《中华人民共和国城市居民委员会组织法》规定,居委会管理以户籍为基础,无疑会把数量庞大的流动人群排斥在外。社区发展缺少综合立法,许多工作只能靠政策规定和行政手段强制推行。社区服务方面也没有适用的法律条款,影响专业社区工作机构和工作者的培育。由于制度调整的速度慢,社区在应对社会问题时显得不知所措。比如,TMC社区在改造拆迁过程中引发了一些其他矛盾因素。有的家庭中,一部分成员愿意搬迁,而另一些家庭成员却不乐意搬迁,因此引发了一些家庭内部的矛盾。另外,由于当前市场上房价颇高,所以在拆迁过程中出现了一些家庭已经搬出去的几个子女回来争夺回迁房产权的纠纷。遇到这种情况时,居委会除了不给他们签字盖章之外,没有更好的解决办法,只能任由他们自己内部协商解决。社区目前面临的问题纷繁复杂,应该有适度超前的规划应对措施。笔者本想通过搜集社区的发展规划政策(文件)来了解社区未来的机制建设构想,但由于缺乏法律依据,没有一个社区制定发展规划。

五、超大型城市社区建设与治理功能的有效发挥

超大型城市社区功能的约束性因素包括行政、财政等体制层面问题以及人员配置等具体的技术层面的问题。为促进社区治理功能的有效发挥,超大型城市在社区建设中应采取必要措施。

(一)创新社区建设理念

居民的认同感和社区凝聚力是社区治理职能得以充分发挥的前提条件。“在社区中,需要重新发现那些随着城市尺度增大和交通的快速化而消失的亲近感和归属感。”[25]因此,超大型城市社区建设的重要任务是让居民真正体验到主动的关心和服务,以此增强居民对社区的认同感,反过来提升社区的动员能力。促进社区工作人员与居民的沟通,首先,需要建立良好的沟通渠道,比如设立社区服务接待日、社区服务专线电话以及定期上门咨询制度。在具体机制设置方面,需要设计居民对社区管理和服务设施的评价机制。其次,需要确立社区服务的精细化理念。目前发达国家社区服务日益向精细化方向发展。澳大利亚社区服务的口号是“最小的也就是最好的”,仅针对外来移民的社区服务就包括咨询服务、就业帮助、语言翻译、文化广播、英语定向教育等数十种。[26]加拿大蒙特利尔市的社区服务包括图书馆服务、新移民信息服务和安家服务、地区地图提供、公共花园、紧急事务信息、各种非盈利服务组织信息、新居民俱乐部、慈善机构信息、儿童照顾、法律和社会治安、家庭医生、天气和环境、预防犯罪、童子军、宗教服务,等等。由于蒙特利尔市每个社区面对的问题不一样,社区服务的内容也有差异。海里法克斯社区的服务还包括公园和娱乐、警察、火警及紧急事务信息、就业信息、军人家庭服务、沿海社区服务、消费报告等。[27]相反,我国的社区服务体现出整齐划一的特点,缺乏对群体差异和居民个人需求的考虑,这是导致居委会与居民关系疏远的一个重要原因。事实上,群体与群体之间、个人与群体之间的需求存在很大差异,需要推进社区服务的精细化。同时,由于社区的分化,不同社区在人员配备、内部组织设置上也应有所差别,应根据居民的特殊需求设置相应服务机构,并对社区工作人员进行必要的培训,提高其服务的专业化程度。比如,流动人口和低收入人口集中的社区应注重发展社区援助、就业培训等机构;少数民族人口集中的社区应有专业人员负责推进族际文化交流。

(二)完善城市治理结构

从世界范围看,以大都市治理为核心的城市治理越来越成为国家建设的核心,并成为推动整个国家和社会向前发展的动力。“在现代社会,政府与社会的关系以及民主政治的内在要求,决定了国家权力不可能完全直接渗透到社会的最基层、渗透到最基本的社会组成单位之中。社会各种形式的自治是现代国家治理的重要基础。东西方国家的事实都表明一个最基本的政治原理:有效的国家治理,不是通过国家权力无限扩张来完成的,相反,是通过合理范围内的国家权力运作、社会自治的有效展开以及这两者的相互配合与合作来实现的。” [28]

首先,需要规范街道办事处、区政府职能部门和社居委的职责关系。区职能部门、街道办事处和社居委的关系应该是一种合作协助关系,而不是上下级或领导关系。因此,在“社区工作准入制度”的基础上,还应制定出台《社区依法履行职责事项》和《社区协助政府工作事项》两份清单。根据上述规定,凡未列入公布事项的,政府部门不得随意要求群众自治组织予以协助,不得干预基层自治组织依法履行职责,街道办及政府职能部门不得要求社区居委会签订除法定以外的行政责任书。通过这一制度安排,将社区履行法定职责和协助政府管理的事项以相应规定且合理的制约机制予以明晰。

其次,需要理顺居委会与社会组织、企事业单位、居民之间的关系。其关键之处在于通过治理模式的转变来整合它们的力量。按联合国开发计划署的定义,“城市治理被定义为个人和机构——包括公共的和私人的——规划和管理城市生活的多种方式的总和。”[29]在这种互动安排中,管理主体是多元的,社会领域中多元的利益主体都能够共同参与公共管理过程,同时为公共事务承担输送资源的义务;其权力向度是相互的,而不是单一的和自上而下的,主要通过合作、协商、伙伴关系、确立认同和共同的目标等方式实施对公共事务的管理,从而形成一种相互协调的整体力量。这一模式与传统的社区管理模式存在很大差别,详见表5。

(三)扩大财政投入渠道

目前,社区建设的资金主要来自地方政府的财政收入。市、区职能部门在社区建设方面的投入,往往根据本部门或本系统的需要,尚未制度化。笔者认为,一方面,社区的资金投入不能搞一刀切,应按照各社区总户数、常住人口总数、流动人口数为基本依据,综合考虑社区管辖面积、满足社区日常办公需要等因素,确定年度社区工作经费标准,以后根据实际情况逐年增加。另一方面,社区建设需要大量的资金投入,仅依靠政府投入可能难以满足社区的需求。需要建立多元化的投入分担机制,拓展社区建设资金的筹集渠道,可尝试以下四种策略。第一,积极吸引金融机构参与社区建设。2013年6月,兴业银行在全国性商业银行中首家正式获准经营社区支行。该银行开展的小额“社区贷”主要为社区居民融资提供便利,为社区银行专属零售信贷产品,用于支持社区居民家庭日常消费支出,扶助社区居民在社区周边从事与“衣食住行”相关行业的商户经营发展。第二,提供一些优惠、便利的投资条件,吸引外资对社区建设进行投资。2008年7月,在福特基金会的支持下,公益组织乐龄合作社与北京天翔社区合作初步搭建起了社区居家养老支持网络,包括“健康聊斋”“热心人帮扶队”“20栋楼门互助组织”等。第三,利用社区特色,积极寻求各类社会捐助。比如,TMC社区的民族职业中等专业学校曾先后两次得到伊斯兰发展银行58.7万美元的国际援款。⑥第四,建立市场化运作的社区服务基金会。新型城镇化规划已明确指出,允许地方政府发行市政债券进行城市建设融资,鼓励公共基金、保险资金等参与城市基础设施项目建设和运营。2014年3月,深圳在全国率先试水社区基金会,深圳桃源居公益事业发展基金会捐资166万元发起成立光明新区凤凰社区基金会,随后又捐资160万元发起成立宝安区海裕社区基金会。截至2015年4月,深圳共登记设立了16家社区基金(会)。[30]

(四)加大政策与制度供给

由于相关法律法规的缺失,政府与社区组织之间的职责定位不明确,街道办事处与居委会之间的指导关系也没有得到很好地体现。一些新兴的社区社会组织,如物业管理、业主委员会、社区志愿者队伍等,与街道和居委会之间的关系也缺少法律上的规范,影响了社区功能的发挥。超大型城市在我国的政治地位较高,均具有地方立法权,有良好的制度创新平台。2013年,天津出台了《天津市社区物业管理办法》,为规范物业公司的行为和协调其与业主委员会、居民之间的关系提供了法律依据。[31]建议在此管理办法执行的基础上,总结经验,加快制定《天津市社区管理办法》,为社区功能的充分发挥提供体制性保障。

中国的超大城市具有一些共同的发展特征:人口规模庞大且构成复杂,社会阶层结构、利益结构和需求结构日趋分化,城市生产与生活体系、经济与社会体系间的互适性面临越来越大的张力,宜居水平和公众满意度并未同步提升。这使中国超大城市的风险与强度居高不下,直接关系到国家安危。从调研情况看,政府在推进社区建设方面存在一些偏差和不足,包括行政、财政等体制层面的问题以及城市规划等具体技术层面的问题。这可能是当前超大城市社区建设中存在的一些共性问题。国际大城市的发展经验表明,新型城市治理体系为城市形态的跃升提供了最重要的保障。“国外大城市政府变革最引人注目的新趋势是:通过法律和制度的调节,重新确定城市政府体系的职责关系,构建一种融合的、在一个强有力的中心领导下的多中心体制的新政府形态。”[32]

注释

①②③④⑤⑥数据资料由笔者及课题组成员2014年1月至2014年3月对相关街道办及居委会的调研访谈获得。

参考文献

[1]罗伟. 中国百万人口以上城市达142个,6个城市人口超千万[EB/OL].(2014-07-13).http://www.zgghw.org/html/xinwenjiaodian/chengshijianshe/20140713/26829.html.

[2]中国共产党中央委员会.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[N].人民日报, 2015-11-03.

[3]评论员.创新治理,筑牢根基[N].解放日报,2014-03-08.

[4]习近平在中央城市工作会议上发表重要讲话[EB/OL].(2015-12-23). http://www.china. com.cn/cppcc/2015-12/23/content_37381356.htm.

[5]J WOLPERT, J E SELEY. Urban neighborhoods as a national resource: irreversible decisions and their equity spillovers [J]. Geographical analysis, 2010 (1):81 93.

[6]侯岩.中国城市社区服务体系建设研究报告[M].北京:中国经济出版社,2009:300.

[7]斯蒂格利茨.新的发展观:战略、政策和进程[M]∥胡鞍钢.政府与市场.北京:中国计划出版社,2000:160.

[8]伊夫·格拉夫梅耶尔.城市社会学[M].天津:天津人民出版社,2005:87.

[9]迈克尔·曼.国际社会学百科全书[M].成都:四川人民出版社,1989:512.

[10]薛晓源,刘国良.全球风险世界:现在与未来——德国著名社会学家、风险社会理论创始人乌尔里希·贝克教授访谈录[J].马克思主义与现实,2005(1):44-55.

[11]天津市统计局.第六次全国人口普查公报[R].天津:天津市统计局,2011.

[12]李少平,等.天津高院、滨海新区法院关于加强流动人口权益保障的调研报告[N].人民法院报,2012-06-14.

[13]FISCHER C. The subcultural theory of urbanism: a twentiethyear assessment [J].American journal of sociology, 1995(3):543-577.

[14]ZHIGANG LI, FULONG WU. Tenurebased residential segregation in postreform Chinese cities: a case study of Shanghai [J].Transactions of the institute of British geographers, 2008(3):404-419.

[15]中国共产党中央委员会,国务院.国家新型城镇化规划(2014—2020年)[EB/OL].(2014-03-06).http:// www.gov.cn/zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm.

[16]何增科.社会管理与社会体制[M].北京:中国社会出版社,2008:8.

[17]天津市建立社区工作准入制度,社区将有专职社工[EB/OL]. (2010-05-08). http://news. enorth.com.cn/system/2010/05/08/004669277.shtml.

[18]天津市统计局.2014年天津统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2014:51.

[19]民政部.民政部关于印发《全国社区服务示范城区标准》的通知[EB/OL]. (2013-11-15). http://mzj.nantong.gov.cn/art/2013/11/15/art_8943_1562616.html.

[20]天津市统计局. 天津市常住人口家庭户数量及规模变化特点[EB/OL]. [2016-01-02].http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=32834.

[21]LINDA WONG, JUN TANG. Dilemmas confronting social entrepreneurs: care homes for elderly people in Chinese cities [J].Pacific affairs, 2007(4):623-640.

[22]WEI ZHOU, YANMIN DONG.Community health service capacity in China: a survey in three municipalities [J].Journal of evaluation in clinical practice, 2013(19):167-172.

[23]贾薇. “50多岁”的《城市街道办事处组织条例》已被废止,但新职责依然不明确——街道办身份越来越“尴尬”[N].昆明日报,2010-01-29.

[24]全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国城市居民委员会组织法[EB/OL]. [2015-12-15].http://www.lawlib.com/law/law_view.asp?id=564.

[25]威廉·洛尔,张纯. 从地方到全球:美国社区规划100年[J]. 国际城市规划, 2011(2):85-98,115.

[26]马奇柯,刘杰.国外社区青少年思想政治教育的经验与启示[J]. 青少年研究, 2007(4):44-48.

[27]丁元竹.加拿大的社区服务体系建设及对我国的启示[J].中国发展观察,2006(9):49-55.

[28]林尚立. 社区:中国政治建设的战略性空间[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2002(2):58-64.

[29]联合国开发计划署.2009年人类发展报告[M].北京:中国财政经济出版社, 2009:86.

[30]社区治理“深圳模式”迈向全国[N]. 深圳特区报, 2015-04-30.

[31]天津市人民政府. 天津市人民政府办公厅关于印发天津市社区物业管理办法的通知[EB/OL].[2015-11-15]. http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=42466.

[32]刘晔.城市治理与公共权力:边界、责任与合法性[M].上海:上海辞书出版社, 2005:2.