地方项目化治理中的权力异化及其衍生效应

毛益民

(浙江工商大学 公共管理学院,浙江 杭州 310018)

地方项目化治理中的权力异化及其衍生效应

毛益民

(浙江工商大学公共管理学院,浙江杭州310018)

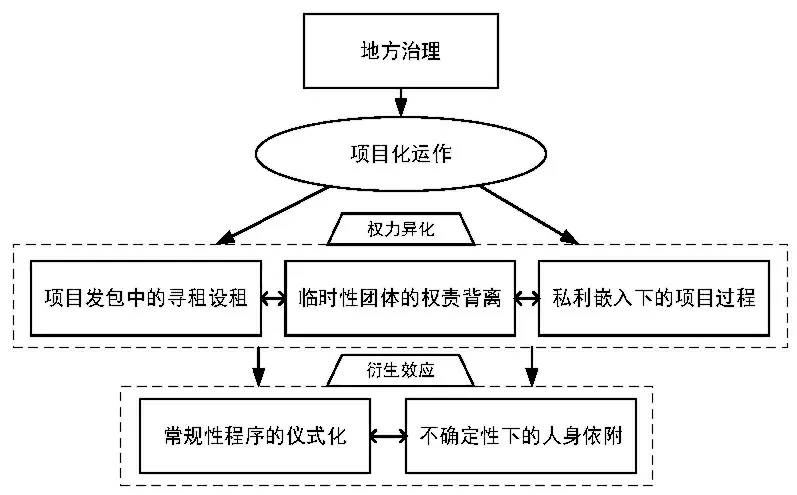

项目化本质上是一种以资源整合为手段、以任务执行为目标、以临时团体为主体的非常规治理模式。地方政府在治理实践中广泛采用项目化运作,主要源于组织与制度环境所产生的多重动力,包括财政资源的获取、官僚弊病的弥补、外部精英的吸纳以及政绩信号的显示。然而,在项目化运作实践中,公共权力面临诸种异化风险,如项目发包中存在着寻租设租机会、项目执行团体存在权责背离的趋势及项目设计中可能会被嵌入私人利益。权力异化还存在两种衍生效应:一是规范权力运行的常规性程序被“仪式化”,二是组织不确定性导致人身依附关系的强化。因此,必须明晰项目化运作中的权责关系,完善其社会问责体系,以推动地方治理的法治化。

地方治理;项目化;权力异化;衍生效应

观察近年来中国政府治理模式的变迁,一个典型特征就是呈现出“项目化”的趋势,各式各样的公共项目,在地方政府的大力推动下,如雨后春笋般涌现。折晓叶认为,“90年代以来,‘项目’一词越来越广泛和深入到城市化过程中,‘项目制’作为一种制度思维,已经从财政转移支付领域扩展到地方政府治理辖区的各个领域”[1]。地方政府为何如此广泛地采用项目化运作,这种治理模式会对公共权力的运行造成哪些影响?有学者曾指出:“在实践中,‘项目制’所遵循的是另一套逻辑,是逐利价值观下形成的权—钱结合,主要展示为‘官商勾结’”[2]。换句话说,在这种治理模式下,公共权力可能面临着异化风险。然而,对于地方政府项目化运作可能存在的异化风险,目前学界尚没有给予充分的阐释。

一、地方治理的项目化运作

“项目”是指一种在限定时间、限定资源下完成某些具有明确预期目标的组织方式,其本质上是一种临时性组织。[3]地方政府的项目化运作,就是形成一种以资源整合为手段、以任务执行为目标、以临时团体为主体的非常规治理模式。正如周雪光所言:“重复再现的组织现象是建筑在稳定持续的组织制度基础之上和相应的组织环境之中的”[4]。因此,认识地方政府采用项目化运作的动力机制,必须从中国政府组织与制度环境中去揭示其来源。概括起来,地方政府之所以广泛采用项目化运作,主要有以下四方面的动力来源。

(一)财政资源的获取。项目化的基本动力就是在于对财政资源的获取。分税制改革使得财税资源大幅向中央集中,为中央进行资源再分配提供了基本条件,而随后的部门预算以及国库集中制度改革,则为中央发包项目提供了权威性和专业性。[5]而对于地方政府而言,分税制使其面临着巨大的财政缺口,为了获取财政资源以支持地方发展,“跑项目”成为理性选择。中央各部委通过专项资金的形式分配资源,而地方政府则以各种名义包装项目以竞争财政资源,形成一种所谓的“项目治国”局面。[6]同时,由于专项资金是按照条线逻辑运行,地方政府为了使得各种专项资金能够被整合起来,从而服务于综合性的地方发展需求,“打包”项目成为必然选择。[7]

(二)官僚弊病的弥补。在韦伯看来,官僚制具有纯粹技术性的优越性,这种优越性使得它能够承载其现代化发展的组织重任。然而在实践中,官僚制却暴露出大量问题。比如,罗伯特·默顿就认为官僚制存在目标错置,即作为手段而存在的遵守规则,逐渐演变为一种目的,导致了官僚组织中成员的目标错置。布劳、梅耶等也指出官僚制存在着阻碍其目标实现的反功能,包括:官僚规则与结构的过分刚性而导致难以快速回应外部环境的变化;官僚制倾向于封闭、保守而抵制革新,不利于组织成长;官僚制选择和预先程序会固化社会阶级差异,进而固化社会不平等。[8]139-161项目作为一种任务导向的组织模式,是对官僚体制弊端的反思和重构,以强化其执行能力。尽管项目化以原有科层体系为依托,但可以挣脱科层结构和规则制度的束缚,根据任务需要整合相关人员和资源。陈家建将项目化动员模式的特征概括为直接管理的资金渠道、特殊的人事安排权以及高效的动员程序。[9]具体而言,在项目化运作下,无论是资源分配,还是人事安排,均可以绕开常规性的行政程序,为项目发包方所直接控制。在动员方式上,不同于科层体制下的层级动员,项目化使得“多线动员”成为可能,进而让动员的密度和强度都大大提升。

(三)外部精英的吸纳。随着市场化的深入、社会利益的分化,地方发展必然要面临来自体制外力量、尤其是精英群体的多元化需求。伊万斯[10]曾指出,政府在推动发展时,不仅要保持官僚系统的凝聚力,使其可以自主行动,同时还要嵌入社会结构中,与企业、社会精英保持紧密关联,以获得信息和资源。对于中国政府而言,吸纳外部精英的方式有很多,而项目化是一种重要的途径。项目是架构在不同主体之间的临时性安排,它提供了信息沟通、利益表达的渠道,同时,它存在明确的目标、完成的期限,因而限定了协商的范围,保证了政府预期目标的实现。在实践中,项目往往以一定的发展任务为目标,需要在政府官员与外部精英的互动协作下实现。

(四)政绩信号的显示。在中国的干部考核体制下,官员面临着政治锦标赛的巨大压力。[11]对于下级官员而言,为了在晋升竞赛中胜出,就必须向上级发送能显示其政绩的有效信号。投入大、规模大、难度大的资源密集型项目,更容易充当政绩信号的角色,因为这类项目实在可测、容易区分官员之间的绩效差异,且能反映出官员资源动员、解决问题的能力。[12]因而,政府官员存在强烈的动力去做项目,他们努力出“亮点”以获得上级认同,进而获得竞争优势。

二、项目化运作中的权力异化

作为一种非常规的治理模式,地方政府的项目化运作可以被视为在特定历史、制度环境下的产物,具有一定的合法性和合理性。但是,地方政府的项目化运作也存在权力异化的趋势,突破常规的独特模式催化了腐败的滋生和蔓延。

(一)项目发包中的寻租设租。

项目制最直接的权力异化现象,是项目发包中的寻租设租。[13]项目化运作在科层体系内部建构了一种类市场的竞争机制,使得下级政府或部门需要通过彼此竞争来获取上级的项目资源。由于上级部门在发包项目中不可避免地存在主观性,因而下级就会在审批过程上作足文章,结果出现了所谓的“跑项目”、“跑部钱进”。落马乡长李金龙曾这样描述“跑项目”:

“乡上一般财政经费很少,要从各局争取专项资金以填补缺口。想把项目跑成,就得多次去送礼。送什么礼还得根据情况:对于项目大的,把握也比较大的,送的东西相对值钱些,多在几千元到1万元左右。有的能争取到,有的就泡汤了。……我去区里一些领导家送礼时,也时常碰到其他乡镇的干部,大家都觉得这是正常的事。当然,一般送东西都是书记和乡(镇)长一起去,是代表单位去的。但说句实话,送礼是件很吃力的事,也很下贱。有时到了领导的家,人家连个座也不让,我们只好站着。”[14]

(二)临时性团体的权责背离。

项目化运作是将依据科层规则分配的不同权力进行整合,形成一种基于任务需求的项目权力。所谓项目权力,可以理解为这种权力是依附在项目之上的,因项目形成而产生、因项目结束而终止,且项目越大越重要,权力就越大越重要。临时性团体是项目执行的主体,其构成往往非常多样,既包括了作为推动者的高层领导或领导小组、也包括诸多来自不同职能部门的执行人员,而且往往还包括了来自市场和社会的精英群体,比如在惠农项目中,往往涉及投资商、乡村精英等,在城市开发项目中则涉及开发商、运营商等。一般情况下,由于项目内容的专业性,普通大众通常只是项目实施的受众,而非项目过程的参与者。权责一致是公共权力配置的基本准则,权力的边界是其所应承担的责任所勘定的。然而,在项目化运作的实际过程中,这个临时性团体却存在着权责背离的明显趋势。

一方面,项目成员的权力呈现过度扩张,其原因主要包括:(1)项目资源的超额配置。在有限行政资源的约束下,项目执行需要保证其所需资源的组织供给。然而,在实践中,为了提升项目执行的速度,却往往呈现出超额配置的态势。在现行干部考核体制下,领导干部对短期绩效具有强大的动力。为了保证项目的绩效,超额配置资源成为提升项目进度的重要手段,哪怕是挤占了科层体系正常运作所必需的资源。(2)项目任务的政治化。为了保证项目进度,“将项目推进作为一项政治任务来抓”,是一种普遍存在的做法。对于公职人员而言,“政治任务”意味着项目推进已经不仅仅是一项行政事务,更是一种政治义务、一种忠诚的体现,一种不容许讨价还价的强制命令。项目任务的政治化,为项目成员的权力扩张提供了权威基础。(3)项目执行的自我强化。还有一种现象必须被关注,那就是在项目执行过程中,往往会存在自我强化。存在两种情况,一是体现为当项目推进受到阻碍时,组织将会投入更多的资源以掩饰决策上的不足,二是体现为当项目运作取得显著绩效时,组织也会投入更多资源将其做大以突显政绩。

另一方面,他们所需承担的责任却会被稀释,其原因主要包括:(1)责任认定上的诸多困难。具体而言,一是集体决策体制导致项目责任主体的模糊性。集体决策是民主集中制的重要体现,旨在防止个体专断、凝聚群体智慧。按照我国的相关规定,重大项目的决策事项都必须通过集体讨论来决定,以确保项目决策的科学性。然而,在实际运行中,集体决策很容易蜕变为不当决策甚至错误决策的“庇护所”。[15]尽管“一把手”往往在项目集体决策中扮演决定性作用,但“集体决定”的决策形式却使得责任主体很难有效界定。二是项目过程的专业性使得信息不对称加剧。项目化运作尽管具有“运动”的色彩,但相比“运动”而言,还具有较强的专业性,属于一种“技术治理”的典型形式。[13]在项目过程中,不仅需要党政领导的政治动员,来自不同部门的专业技术人员在其中扮演关键角色。然而,由于这种专业性,使得项目过程本身就具有“封闭性”的特征。这相对于非专业的监督人员以及社会大众而言,存在严重的信息不对称问题。(2)作为“典型”的保护效应。大多数项目在设立之时,就定位于打造为本单位或机构工作的“典型”成果,有些往往还会被宣传为“某某模式”。李辉在论述“树典型”对反腐问题的影响时,指出“典型”实际上“成为一种特殊的政治身份,被树立为典型意味着占有更多的与政府讨价还价的资本,意味着可以得到政府更多的保护和支持”[16]242。笔者在前期调研中,一位曾参与某市重点开发项目的官员的一番话,恰是反映了这种“典型”的保护效应:

“信访、投诉的确很多,有很多人被投诉举报过,可是真要去查的就少了……每次信访的厉害了,纪委就会来人约几个人谈谈,说说主要问题,告诫一下,也就这么过去了……其实,这么大一个项目,上头那么多领导盯着,不能出岔子,要是真往深里查,弄掉个一批人,也不好交代”(访谈记录20141025)。

图1.地方项目化治理中的权力异化及其衍生效应

(三)私利嵌入下的项目过程。

这里的私利,既可以来自政府官员,也可以来自外部企业或社会精英。项目化运作,使得地方官员可以在其中加入更多自己的意图和利益,并获得更多的自主性权力。借助项目化,私人利益被“打包”进项目过程之中,使得牟利行为披上了一层合法合理的外衣,变得难以察觉。[17]将其称之为“腐败的制度化”。这种私利嵌入,比较常见的,是政府官员被俘获后的产物。所谓俘获,简单地说,就是私人通过向具有某种规制权力的行动者提供私利,以使其制定有利于自身的规则或制度。[18]俘获本身就是一种腐败形式,但其特点在于,它不仅仅是试图改变某个行为,而是旨在变革某种博弈规则,以使自己获得非市场竞争优势。当然,也有可能是官员主动为之,甚至为了一己私利而去设计项目。

伴随着寻租设租、权责背离和私利嵌入,在项目化运作实践中,权力异化还会带来两种相互强化的衍生效应。

一是常规性程序的仪式化。行政程序是指行政主体为履行其职能而实施行政行为时所应经过的步骤、阶段、顺序及时限等程序过程,其核心是限制权力的不规范运行。然而,项目化作为一种非常规性的运作模式,使得基于常规而设定的行政程序难以有效发挥作用,甚至沦为一种“仪式”。造成这种结果的原因也是多样化的,其中最为主要的有以下几方面:一是项目本身就蕴含了“特事特办”的逻辑,同时也透露出这样一种认识,即项目化运作只是特殊情况,并不会对全局造成影响。这赋予了权力主体以突破常规的理由。因而,在地方治理中,项目化运作,尤其是重大项目,往往会实行“绿色通道”的办法,将其与一般事项区分开来,以“千方百计”保证其进度。二是伴随着项目数量的增长,项目规模的膨胀,委托方并不能采取足够有效的实质性监管,而为了保证自我意志的实现,只能通过尽可能细化文本形式和程序,由此带来项目文本规则的泛滥。这种情况下,原本用来治疗官僚病的项目化运作,又重新导致了另一种官僚病。项目规则程序的繁复增生,会导致人们疲于应付这些内容,而忽视法定的行政程序。

二是不确定性下的人身依附。按照组织学理论,正式规则是确定性的重要来源,它既是上级用来约束下级的工具,同时也是下级用来实现自我保护的工具。[19]253项目化运作提高了上级对下级的干预能力,使其能够将下级组织起来以完成特定任务,但这是以正式规则的“虚置”为代价的。项目化运作越是频繁,常规性的规则程序就越是被仪式化,由此带来的结果是,组织环境就变得愈发不确定。对于下级而言,当正式规则难以提供保护,同时又缺乏有效的退出机制,他们便只能寻求其他非正式方式来减少自己所面临的不确定性。在这种情况下,下级对上级的人身依附关系就会被大大强化,而随之而来的,则是惟上崇上、拉帮结派。

三、结论与展望

公共权力的异化与腐败总是寄生在现实的政府治理模式之中,有时甚至成为其构成部分而难以辨别。地方政府的项目化运作,本质上就是形成一种以资源整合为手段、以任务执行为目标、以临时团体为主体的非常规治理模式。在这种治理模式下,地方政府获得了更为强大的人事组织与资源动员能力,但也招致了诸多的风险,包括寻租设租、权责背离和私利嵌入等。既有的规则和程序被仪式化,带来了诸多的不确定性,不安全感诱发着人们采取各种措施来应对风险,而关系圈子、人身依附等正是应对之道。这些问题可谓是项目化运作的非预期后果,但这些非预期后果却是腐败滋生和蔓延的催化剂。减少公共权力在项目化运作中的异化风险,必须理顺政府组织的规则、程序,明晰项目化运作中公职人员的权责关系,同时强化项目执行的公众参与,完善社会问责的制度体系。如何提升地方项目化治理的法治化水平,是目前理论界与实务界共同面临的紧迫课题。

[1]折晓叶.县域政府治理模式的新变化[J].中国社会科学,2014,(1).

[2] 黄宗智,龚为纲,高原.“项目制”的运作机制和效果是“合理化”吗?[J].开放时代,2014,(5).

[3] Lundin A, Soderholma A. A Theory of The Temporary Organization[J]. Scandinavian Journal of Management,1995, (4).

[4] 周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008,(6).

[5] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012,(5).

[6] 周飞舟.财政资金的专项化及其问题——兼论“项目治国”[J].社会,2012,(1).

[7] 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011,(4).

[8] 彼得·布劳,马歇尔·梅耶.现代社会中的科层制[M].上海:学林出版社,2001.

[9] 陈家建.项目制与基层政府动员——对社会管理项目化运作的社会学考察[J].中国社会科学,2013,(2).

[10] Evans P B. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation[M].New Jersey:PrincetonUniversity Press, 1995.

[11] 周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,(7).

[12] 周雪光.“逆向软预算约束”:一个政府行为的组织分析[J].中国社会科学,2005,(2).

[13] 渠敬东,周飞舟,应星.从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J].中国社会科学,2009,(6).

[14]要不来钱,会影响自己的政绩——一名落马乡长谈乡镇专项资金划拨和管理中存在的问题[N].检察日报,2007-03-06.

[15] 桑玉成.“集体决定”还是“集体名义”[J].当代社科视野,2011,(2).

[16] 李辉.腐败、政绩与政企关系——虚假繁荣是如何被制造和破灭的[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[17] 林喆.腐败的制度化和制度性腐败[J].廉政瞭望,2012,(8).

[18] 乔尔·赫尔曼,杰林特·琼斯,丹尼尔·考夫曼等.转轨国家的政府俘获、腐败以及企业影响力[J].经济社会体制比较,2009,(1).

[19] 米歇尔·克罗齐耶.科层现象[M].上海:上海人民出版社,2002.

责任编辑:王升平

2016—05—21

国家社科基金重大项目《反腐败法治化与科学的权力结构和运行机制研究》(编号:14ZDA016)。

毛益民(1987—),男,浙江湖州人,管理学博士,浙江工商大学公共管理学院讲师,主要研究方向为地方政府治理与廉政制度理论。

D63-3

A

1008—4533(2016)05—0012—05

10.13975/j.cnki.gdxz.2016.05.002