环境规制下企业绿色技术创新与扩散机制研究

胡振亚

环境规制下企业绿色技术创新与扩散机制研究

胡振亚

当代社会工业发展日益快速,随之而来的环境问题也越来越突出,环境问题已经成为抑制企业良好发展的关键因素之一。因此,企业绿色技术创新是破解企业发展困境的关键方式。通过研究探讨企业绿色技术创新的含义,并且进一步分析了实施绿色技术创新的企业所具备的包括社会责任、良好的社会形象以及优势发展等重要优势。同时还探析了目前我国大部分企业在实施绿色技术创新过程中存在的劣势和不足,并且通过构建理论模型来论证发展的必要性和关键性,在此基础上对企业绿色技术创新提供法律政策的支持以及相关建议。

环境规制;绿色技术创新;理论模型

一、引言和文献综述

绿色技术是指在研发、生产到消费的整个过程当中采用无污染且不会破坏生态环境的新型技术,其产品类属于环境友好型产品,其发展的根本是指在本质上能够尽可能避免出现的环境污染,同时在一定程度上做到节约自然原材料以及资源,从根本上改进其工艺成效,从而提高其生产效率,加强整体的规范与合理性,最终实现整体工业的合理发展。随着现代化工业发展的不断加快,环境污染以及资源匮乏等问题开始逐渐突出,进而导致整个市场的发展轨迹失灵和资源配置开始出现偏离的状态,因此也逐渐使得环境规制和经济良好型发展的合理性框架能够在短期内成为现代化重要发展集聚性焦点。2013年,美国耶鲁大学根据官方最新的相关环境绩效数据对相关的国家进行排名,在132个参评国家中,中国排在百位之后。经过相当的计算之后,中国在环境规制方面所得到的分数只有在第一名的一半左右,由此可见,在一定程度上我国的环境方面存在着很大的问题并且亟需解决。资源环境问题已经不再是一个可独立解决可控制性的问题,而是一个较为系统性的专业复杂套路,而在现阶段的影响下要合理解决环境污染问题还是要靠市场手段以及政府的环境规制政策来实现经济和资源环境、社会的良好和谐发展,突出产业的快速发展[1][2]。要在一定程度上实现经济和环境两方面协调发展,不仅需要自身的努力,而且需要政府部门实行强制性的环境规制。因此,鉴于现有的实际发展状况,企业的绿色技术创新机制已经成为目前的热点课题。

企业绿色创新技术是在发展的大环境下针对破坏以及污染环境出现的黑色技术而产生的。1994年E-brawn以及D-wield首先提出了这一概念,在此概念中主要在环境保护以及资源节约方面,同时也会将感染控制技术逐步强化[3][4]。技术创新扩散的概念则是在技术创新的后续过程中产生的概念,主要是由熊彼特所创立的,在其发表的理论中主要秉持的观念是企业的绿色技术创新能够为企业带来垄断利润,与此同时势必还将会引起其他企业的竞相模仿,技术创新的扩散就是产生在这样的实践背景之下,因此技术创新必须拥有足够强大的技术和资金的广泛支持。国外现有的关于绿色技术创新扩散领域方面的相关研究相对比较多,且多数是从相对较为宏观的层面角度来展开。Arnold D.G(2012)[5]借以风电涡轮机以及太阳能电池为最新的发展研究为例,从通用层次的角度来研究分析了政策工具在绿色技术创新的扩散中产生的激发性作用;Sæther B(2011)[6]则从本国的实例出发,以低碳绿色能源技术为主要典型发展角度来论述了环境制度体系的建立以及规范化更有利于现阶段绿色低碳技术的扩散;Berrone P(2013)[7]则从另一个角度利用瑞典拥有的四个行业相对完整的面板数据进一步分析了整个企业采纳的末端治理以及清洁技术两种方式所需要的战略性驱动因素。

在国内针对企业绿色技术创新的扩散研究所取得的成果相对较少,且大多数是从政府政策的角度来着手,兼顾了企业采纳绿色技术创新决策的发展途径。曲顺兰(2014)[8](P98)从宏观角度来运用博弈论中通用的讨价还价的模型进一步探讨了低碳技术创新扩散过程中,地方政府以及中央政府之间对于财政和政策之间的博弈行为;李新运等(2013)[9]则通过另一个角度来对比当前国家政府在企业绿色技术创新扩散过程中出现的较为宽松的管理模式,在此基础上进一步提出促进我国企业发展绿色技术创新扩散的几大有效性途径。

综上所述,现阶段国外在针对绿色技术创新方面拥有更多的技术以及经验优势,而国内相关技术较为落后,但国家正在大力扶持绿色技术创新研究,无论是从技术开发还是政策等方面都高度重视,期待能够赶上世界先进水平。

二、我国企业绿色技术创新与扩散机制的现状与问题

(一)我国企业绿色技术创新的现状

绿色技术的发展根本上就是指在本质上能够尽可能避免出现的环境污染,同时在一定程度上做到节约自然原材料以及资源,从根本上改进其工艺成效,从而提高其生产效率,加强整体的规范与合理性,最终实现整体工业的合理发展,并且使其综合化规范化[10]。

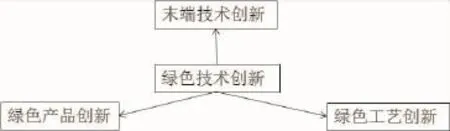

现阶段我国的企业绿色技术创新大致分为三种类型,如图1所示,主要包括有末端、绿色工艺创新以及完整性绿色产品创新这三种。绿色产品创新顾名思义就是指研发、生产到消费的整个过程当中采用无污染且不会破坏生态环境的新型的技术,其产品类属于环境友好型产品,在本质上能够尽可能避免出现环境污染,同时在一定程度上做到节约自然原材料以及资源,最终在一定程度上可以实现回收再利用以及可持续性再生的能源化产品。而绿色工艺创新,是指在开发的过程当中主要采用的合成、研发以及生产的相关工艺不会产生废弃物、污染物,整个过程都是天然,即便产生废弃物也能够对其进行清洁的工艺。末端技术创新则是针对已经出现的污染物来看待的,集中表现在采用这种技术能够将已经出现的或者即将出现的环境污染进行一定程度的分解和减少,尽可能地转化成为不再危害环境的物质。

图1 我国的企业绿色技术创新类型图

我国企业的环保法规的有效制定与执行是确保企业绿色技术创新的关键手段。根据社会发展以及社会条件的需要,我国现阶段已经形成了相对较为系统的环境法律体系。与此同时,立法与执法并重,加强环境执法是十分必要的。根据相关数据统计可知,2013年,环保总局执法的过程当中,依法取缔关闭企业7821家,停产治理企业3099家。由此可见,现阶段的法律越来越严谨的现状下,企业势必要对自己的产品生产进行合理的改善,从而能够确保自身的产品能够符合环保要求,属于绿色创新型的企业。

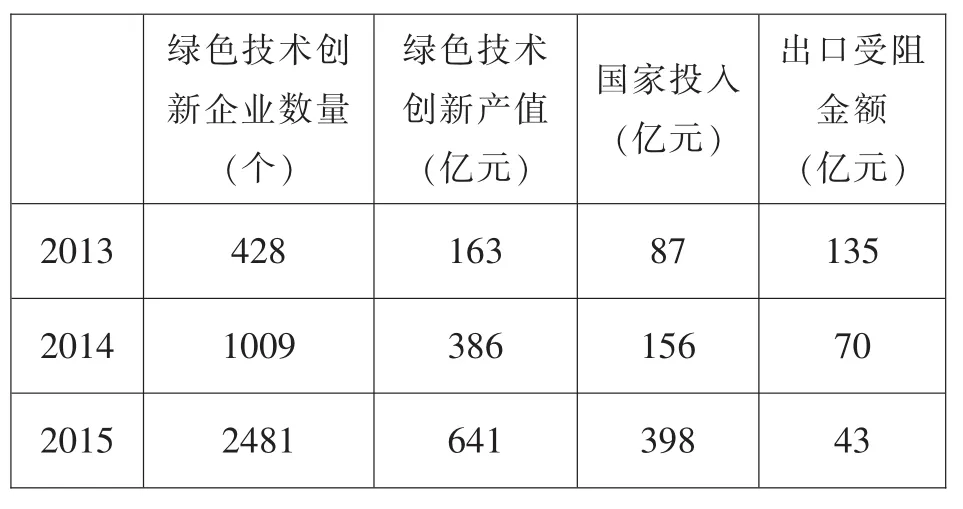

在开拓国际市场、走向世界格局方面,我国企业绿色技术创新能力不足。日益严重的环境污染与生态破坏问题已经不仅仅局限于一个国家,这是全世界都需要关注以及解决的问题,目前全球社会当中也已经有不少国家采取了相对较多的且比较合理的措施,在一定程度上已经减少了很多的环境污染以及集聚了不少环境资源,而在这些措施当中最为普遍以及更多的就是设置产品的绿色贸易壁垒,即通过设置环境保护的基本要求来度量产品是否适合出售。根据相关资料数据显示,2013、2014、2015年中国分别有135、70和43亿美元的出口商品受阻就是因为不符合环保要求,详见表1。因此为了使更多的良性企业走向国际性市场,就必须进行绿色技术创新,而这样做的目的就是要从技术上突破整个绿色贸易的壁垒。

表1 我国企业绿色技术创新的现状

(二)我国企业绿色技术创新与扩散机制存在的的问题

针对我国现代化绿色产业技术创新,目前我国存在着一系列的缺陷需要不断去完善和弥补。目前主要存在的缺陷主要有以下几点,如图2所示。

图2 我国企业绿色技术创新与扩散机制存在的问题

第一,从事绿色技术创新的企业实力较弱。不具备相对较强的技术研发能力,技术储备较少,因此生产的绿色产品大多数技术含量比较低,易被取代,不具备相当的技术含量,与发达国家的环境保护相比较还存在相当大的差距。根据相关数据统计显示,就目前而言,我国现有的绿色技术创新产品中只有接近5%的够达到或者接近现阶段的国际水平,但是其余剩下的绿色产品其技术含量太低已经遭到了国际水平的淘汰[11]。

第二,企业最大的缺陷就是目前拥有的独立知识产权相对较少。高新技术产品的开发以及运用总数不多,由此可见我国的绿色技术创新综合能力在国际上是相对较弱的。

第三,从数量上看,我国绿色技术产品数量少,且竞争力相对较弱。据相关数据统计显示,欧盟目前已经占据了大约50%的份额,其中德国占据最多,占41.9%,美国为26%,日本占11.2%,而我国所拥有的份额仅为3.2%。

第四,从根本上来看,我国的环保绿色企业技术创新机制十分不健全,转化率极低,不能很好地将绿色技术开发与创新相结合。

第五,我国的人才培养体制使得企业绿色产业技术创新所需要的人才结构不合理。缺少大量的相关性技术人员,现有的绿色技术水平与现在的人才市场需求之间还存在着相当大的差距。

三、企业绿色技术创新与扩散机制模型分析

对于我国企业绿色技术创新的研究主要集中在三种政策工具,主要包括排污税、排污许可证以及统一的排放标准。

其一,在制定相关性国家的排污税政策下,政府主要依靠的就是排污率与经济效益两者之间的综合性效益关联,对其进行征收税金。

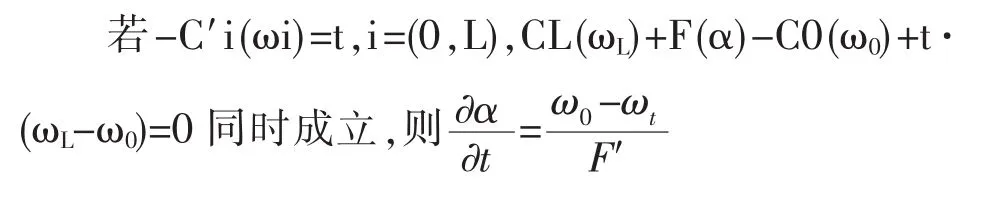

对已经开始实行绿色技术创新的企业进行定限量的税金,而在此过程中获得的执行利润最大化的企业必须要选择MAC=t时的排污量,即

从而确保绿色技术创新的企业C能够与时间t成本之间存在相对较弱的单调递增的状况,当t在逐渐增大到足够大时,没有企业不再更新绿色技术创新。此外当排污税率F高于绿色技术实现零污染排放的MAC技术时,所拥有的成本优势以及扩散率与税率之间的关系也将不再显著。

其二,排污许可证则主要是经过我国环境保护部门鉴定之后给予能够进行适量排污的证明,对于每一份排污证明都拥有一定的排污限额,而此类证明数量也极为有限。

通过该环境规制政策实现环境污染外部性的内部化,总的排污量满足α·ωL+(1-α)·ω0≤E,E即为总的排污量,ω代表的是绿色技术创新所需要实现的环境份额,具有一定的环境限制。系数α的存在主要是根据相关数据进行模拟而生成的概念性的产物。因此在分析相关影响因素时,此影响因素将会随着绿色技术创新的进步而出现阶段性的变化,同时这也将会导致现有排污量不断地出现变化,从而根据这类畸形变化作相关的调整。因此,在一定程度上来看可发现此类交易排污许可证对绿色技术创新产生的激励作用相对来说还是比较小的。

其三,现阶段实行的统一排放标准则主要是针对能够产生废弃污染的企业,其关键点是在与合理统一执行的排放,遵循相关合理性的要求,并且不能超过产生的污染上限。而从企业发展的角度来看,企业必须拥有鉴定和完善改进污染水平的方式方法,从根本上改变现有的生产环境。

四、对策建议

企业的绿色创新技术开发不仅仅是关乎企业的发展,经济的推动同时还是与整个社会的发展与未来紧密相关。绿色创新技术能够降低和减少废弃物和污染物的产生,能够与和谐社会的构建相一致,因此从某种程度上来看,企业绿色技术的开发与发展是人类社会发展的大势所趋,因此具有十分重要的意义。通过分析,笔者提出以下针对性的政策建议。

一是国家政府应该采取多种手段建立针对企业绿色技术创新的环境规制,发挥各种规制政策的优势作用,有针对性地进行绿色技术创新的支持与研究,确保经济发展的同时使绿色产业技术也得到不断发展与进步。

二是要充分认识到现代化企业绿色技术创新以及扩散才是解决现代化环境污染问题的关键性所在。在绿色技术创新研究过程中需要做到技术性的突破,也要根据企业自身的具体性状况来调整政府对其制定的政策和方式方法,有针对性地开展技术研发。

三是国家制定相关政策鼓励绿色技术创新与扩散时,需要根据实时技术发展的现状不断改进相关政策来符合整体的发展,以适应经济及社会发展需求。在企业实行绿色技术创新同时缓慢发展扩散经济,提高整体的治污能力,从而产生实质性的环境变化,并且与政府环境政策相统一,在不断的政策调整,推动整体技术创新和扩散。

[1]张成,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,(2).

[2]李拓晨,丁莹莹.控制机制对环境规制与高新技术企业技术创新关系影响研究[J].情报杂志,2012,(8).

[3]童伟伟,张建民.环境规制能促进技术创新吗[J].财经科学,2012,(11).

[4]张倩.环境管制与煤炭企业竞争力关系的理论研究[J].资源开发与市场,2013,(3).

[5]Arnold D.G.,Williams L.H.D.,The Paradox at the Base of the Pyramid:Environmental Sustainability and Marketbased Poverty Alleviation[J].International Journal of Tech-nology Management,2012,(1).

[6]Sæther B.,Isaksen A.,Karlsen A.,Innovation by Co-evolution in Natural Resource Industries:The Norwegian Experience[J].Geoforum,2011,(3).

[7]Berrone P.,Fosfuri A.,Gelabert L.,et al.,Necessity as the Mother of‘Green’Inventions:Institutional Pressures and Environmental Innovations[J].Strategic Management Journal,2013,(8).

[8]曲顺兰.高新技术企业自主创新能力再造策略研究:基于企业、市场与政府的视角[M].北京:经济科学出版社,2014.

[9]李新运,任栋,原顺梅.产业技术创新战略联盟利益分享博弈分析[J].经济与管理评论,2013,(2).

[10]王燕.市场激励型排放机制一定优于命令型排放机制吗?[J].中国地质大学学报,2014,(1).

[11]程强,武笛.科技创新驱动传统产业转型升级发展研究[J].科学管理研究,2015,(4).

[责任编辑:刘烜显]

胡振亚,东北大学马克思主义学院副教授,科学技术哲学博士,辽宁沈阳110004

F273.1

A

1004-4434(2016)08-0054-04