基于产业结构理论的欠发达地区产业结构优化研究

刘琳

基于产业结构理论的欠发达地区产业结构优化研究

刘琳

产业发展是解决欠发达地区所有问题的关键,产业结构优化则是产业发展的关键。文章分析了现代产业结构演进特征、发展趋势,以及欠发达地区产业结构存在的共性问题,阐述了产业结构理论对欠发达地区产业转型升级的理论支撑,总结了产业结构理论对欠发达地区产业转型升级的思路。文章指出,欠发达地区要从进一步解放思想、推动产业比较优势向先发优势转变、实施定向创新、规制产业结构优化方向、强化主导产业引领、以辩证法三大规律为指导等方面入手优化产业结构,实现地区经济增长和繁荣。

欠发达地区;产业结构优化;产业结构理论;主导产业

产业发展是解决欠发达地区所有问题的关键,欠发达地区在很大程度上是由于产业结构不合理限制了其经济发展方式的转变,影响区域经济增长。借鉴应用产业结构理论,加快推动产业结构优化,促进区域经济结构战略性调整,对欠发达地区显得尤为重要。

一、产业结构内涵及发展趋势

(一)概念界定及内涵

产业结构又称国民经济的部门结构,指的是国民经济各产业部门之间以及内部的构成。根据发展经济学理论,产业结构演进主要包括产业结构的合理化和高级化两个方面,前者指各产业之间相互协调,具有较强的产业结构转换能力和良好的协同性,能够适应市场需求变化,并带来最优效益的产业结构,具体表现为产业之间的数量比例关系、经济技术联系和相互作用关系趋向协调平衡的过程;后者称产业结构升级,是指产业结构系统从较低级形式向较高级形式的转化过程,一般遵循由低级到高级的演变规律。

产业结构演进与经济增长具有内在的互动机制,是一种相互促进的辩证统一关系,产业结构合理化和高级化一般会带动经济总量的高增长率;反之,经济总量的高增长率又会加快推动产业结构的转换和演进升级。

(二)现代产业结构演进特征及发展趋势

产业结构演进是指产业结构自身所固有的从低级到高级的一个变化趋势,是一国或地区国民经济各产业部门之间及内部间关联的动态反映,特征明显:一是以工业化衡量所处阶段。产业结构演变一般经历前工业化时期、工业化初期、工业化中期、工业化后期和后工业化时期五个阶段,呈现第一产业比重逐渐减小、第三产业比重逐渐上升,第二产业比重呈倒“U”型,到了后工业化阶段,产业知识化加速向社会产业结构渗透成为主要特征。二是主导产业转换明晰。主导产业沿着从第一产业到第二产业再到第三产业为主导的方向依次更替,按照农业、轻纺工业、原料工业等重化工业、低度加工业、高度加工组装型工业、第三产业、信息产业为主导的顺序依次转换。三是产业结构演变时间可塑。产业结构由低级向高级发展的各阶段一般是难以逾越的,但各阶段的发展过程可以缩短。伴随着科技进步、城市化进程加快、后发展地区发挥后发优势等因素影响,产业结构演变时间缩短,推动一些国家和地区加速增长形成跨越发展。四是科技创新成为地区产业结构优化的第一推力。科技创新创造新科技产品并不断催生新的产业,极大地促进地区产业结构优化升级。

进入21世纪后,世界主要发达国家和地区把制定科技创新发展战略、推进制造业转型升级作为加快经济复苏的首要环节。美国提出国家创新战略和先进制造业战略计划,欧盟的2020创新战略,德国的工业4.0战略,英国的制造业2050,日本的创新2025战略,韩国的2020产业技术创新战略,我国提出中国制造2025等,都旨在推动以制造业升级和发展新兴产业为核心的产业结构调整,信息、生物、新能源、新材料等技术正在交叉融合引发新一轮产业变革。在此背景下,现代产业结构发展趋势明显:一是科技创新成为产业竞争力的核心要素,世界各国都加大创新投入,每隔一年技术能力提高一倍的摩尔定律,成为科技高速发展的重要标志;二是产业之间的深度融合催生新兴产业,引发了工业、农业、能源、医疗等领域技术变革,形成了智能制造、新材料和基因工程等新兴产业;三是产业模式创新趋向多样化,阿里巴巴等电子商务平台正逐步改变传统商业模式,推进产业新业态大量涌现;四是产业分工更趋细化,经济发达国家和地区依靠科技创新大量开发高附加值产品及发展新商业模式保持产业价值链高端化,新兴国家或地区则通过吸收外来资金和技术推动本国产业结构转型升级。

二、欠发达地区产业结构存在的共性问题

经济增长与经济结构是一种同向关系,随着产业结构的不断优化,经济结构将更加趋于合理。从历年数据走势看,随着国家经济持续发展和宏观调控政策的不断完善以及地方经济的良性发展,居民收入、财政收入和人均国内生产总值增长速度将趋同。从产业结构来看,我国的东部地区、中部地区、西部地区的产业结构比值中,均呈第二产业>第三产业>第一产业,但东部地区的第二产业和第三产业比值明显高于中西部地区。2013年,东部地区、中部地区、西部地区尽管符合“稳一产、强二产、兴三产”的总体调整优化思路,但欠发达地区第一产业比重偏高,工业化水平低,第三产业欠发达的客观实际远未改变;从地方财政收入看,东部地区、中部地区、西部地区占全国比例相差巨大,欠发达地区的总体占比有所回升,但差距并没有得到根本性改变,东部地区地方财政收入占全国比例保持在约60%。2015年,广东省地方财政收入为9364.76亿元,而西部地区的广西和财政收入最低的甘肃分别为1515.08亿元和267亿元。2014年,中、西部地区生产总值增幅分别比东部高0.5个和1.1个百分点,地区发展差别呈现持续缩小趋势,从人均国内生产总值与全国平均水平的比值来看,东部地区、中部地区、西部地区的这种差距虽然有所缓解,但欠发达地区与国内发达省份的差距依然突出[1]。

现代产业结构演进中,中国产业结构优化升级取得了很大进步,产业要素配置向技术创新和人力资本转变,产业组织形式向产业融合和集约发展转变,产业政策向政策引导和市场决定转变,但欠发达地区产业结构的共性问题非常明显:一是传统产业占主导地位,粗放型发展模式仍在延续,经济增长依然高度依赖原材料和高耗能行业。如广西八大高耗能行业增加值占规模以上工业比重达50%左右,但消耗能源占比却高达92%以上。二是服务业发展相对滞后,服务业产品创新不足,服务品质和技术水平,在组织规模、管理水平与营销技术上与发达地区相比存在明显差距。广西近10多年来,服务业增加值占生产总值的比重长期在36%~38%之间徘徊。三是新兴产业处于起步阶段,对经济增长的贡献小,如广西战略性新兴产业增加值约占广西经济总量的5%左右。四是现代农业建设步伐太慢,农业规模化生产不足,主要农产品产业链短、缺少品牌,农产品流通和物流体系不完善,新型农业社会化服务体系尚未健全,农产品质量安全监管有待加强。五是科技创新对产业转型升级的驱动作用很有限,主要体现在科技研发投入不足,知识产权创造能力不强,企业创新平台少,企业创新人才缺乏,高层次研发领军人才尤为短缺等方面。

三、产业结构理论视角下欠发达地区产业结构优化分析

(一)欠发达地区产业转型升级的理论支撑:产业结构理论

产业结构理论的思想源头可以追溯到17世纪。W.配第第一次发现了世界各国国民收入水平的差异和经济发展不同阶段的关键原因是产业结构不同,在1672年出版的《政治算术》中提出,工业比农业收入多,商业比工业收入多,也就是说工业附加值最高[2](P19-20)。在20世纪五六十年代,产业结构理论研究得到了较快发展,主要代表人物有里昂惕夫、罗斯托、钱纳里、霍夫曼等。综合来看,产业结构演进理论大致可分为内生推进型和外生拉动型两种基本模式。

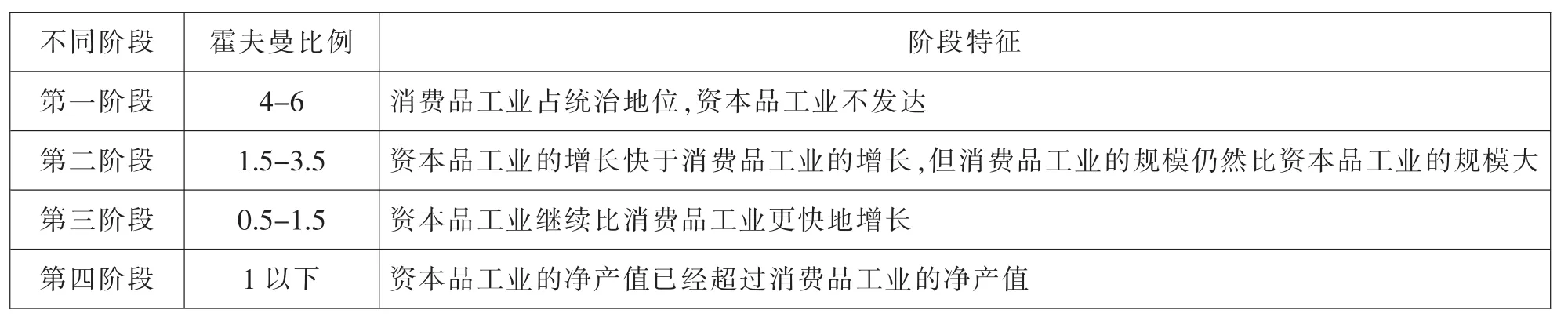

内生推动型模式的理论角度主要在于分析产业结构演化的内在动力机制,包括一国或地区国民收入变动、需求结构转换和技术进步等内在因素,经典理论主要有配第-克拉克定理、人均收入影响论、标准产业结构理论等。英国经济学家威廉·配第和科林·克拉克提出配第-克拉克定理,揭示了工业化过程中劳动力由生产率低的部门向生产率高的部门转移的发展规律。美国经济学家西蒙·库兹涅茨的人均收入影响论提出:工业在国民经济中的相对比重成倒“U”型变化。美国经济学家霍利斯·钱纳里标准产业结构理论认为,产业间存在着产业关联效应,这为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础[3](P95-97)。德国经济学家霍夫曼工业化经验法提出,在工业化发展进程中,消费品工业净产值与资本品工业净产值的比例,即霍夫曼比例,呈现不断下降的趋势,并据此把工业化划分为四个发展阶段[4](表1)。美国经济学家罗斯托的主导产业扩散效应理论提出,应选择具有扩散效应的主导产业部门,带动和促进其他产业的发展和社会进步[5]。熊彼特的“创新理论”认为,技术进步与创新使生产力导致产业结构由劳动力-资本密集向知识-技术密集方向发展的集约化趋势,使产业内部生产要素构成不断高级化[4]。

表1 霍夫曼比例及工业化阶段划分

外生拉动型模式理论研究主要从开放经济条件下国际贸易和国际投资拉动的不同视角,分析产业结构外向拉动的升级变迁机理,主要代表人物有日本经济学家赤松要、美国学者戈特和克莱波(Gort and Klepper),以及美国学者波特等。赤松要的雁阵结构理论指出,后发国家内部产业结构发展顺序和高级化路径表明,产业结构调整存在一定规律性,是受竞争支配的市场化过程[6]。从产品生命周期的研究演变而来的产业生命周期研究始于20世纪80年代,较早提出这一概念的是美国学者戈特和克莱波(1982),他们在对46个产品(窄产业)的每种产品的整个或部分生命的销售、价格和产量时间序列数据进行分析的基础上,按产业中的厂商数目(净进人数)对产品生命周期进行划分,得到引人、大量进人、稳定、大量退出(淘汰)和成熟等五个阶段[7]。波特的国家竞争优势理论认为,在开放型经济背景下,各国产业发展具有很强的能动性和可选择性,固有的比较优势不应成为谋求增强国际竞争优势的障碍,并将国家经济发展分为生产要素导向阶段、投资导向阶段、创新导向阶段和富裕导向阶段四个阶段,其中三个阶段是国家竞争优势发展的主要力量,通常会带来经济上的繁荣,第四个阶段则是经济上的转折点,有可能因此而走向下坡[8]。

(二)产业结构理论对欠发达地区产业转型升级的启示

通过综合分析,欠发达地区产业转型升级可以从产业结构理论演进中得到启示:

一是加速产业结构演进的时间进程。产业结构演进必须遵循由低级向高级发展的普遍规律,但产业结构转型升级的时间可以缩短,这需要找准影响欠发达地区产业结构进化相关要素,并着力提升这些要素。

二是选准本地区的优势主导产业。根据两基准理论的收入弹性基准和生产率上升基准,欠发达地区在选择主导产业的时候,要把积累投向收入弹性大或者生产率(指全要素生产率)上升最快的行业,利用规模经济效益,单位成本下降等,快速提高利润率。

三是提升边际劳动生产率。边际劳动生产率越高,则创造的利润越高。在这样的背景下,欠发达地区要着力提升劳动力素质,从而转化为边际劳动生产率的提升,并推动劳动力等生产要素从边际生产率低的产业向高的产业自由流动,提高“结构红利”[9]。

四是优化有限资源的投向。由于欠发达地区资源的稀缺性,全面投资和发展几乎不可能的,不平衡增长是必然选择。只能把有限的资源有选择地投入到本地的优势行业和产业,以使有限资源最大限度地发挥促进经济增长的效果。

五是注重培育和发展新兴产业。新兴产业主要包括自然资源产业、环境产业和高技术产业两个层级。自然资源产业多指欠发达地区利用本地区的自然资源优势条件创新发展新兴产业,一般具备了较好的发展基础;环境产业和高技术产业对欠发达地区来说是处于不利当中的选择,因为这些需要高端的人才资金技术等优势作为支撑。

四、欠发达地区产业结构优化的对策建议

(一)进一步解放思想,形成加快产业结构优化共识

中国社会实践和发展实际也充分证明:思想解放的程度,决定着经济发展的速度和质量。欠发达地区要加快推动产业结构优化,就必须坚持以科学发展观为统领,进一步在更大范围内和更高层次上解放思想,更新观念,形成共识,凝聚力量,彻底革除妨碍、束缚和影响发展的思想障碍、体制弊端,在产品、技术和资金上要更加开放地“走出去、引进来”,认真学习、借鉴和消化发达地区的新观念、新经验、新思路、新做法,真正形成与欠发达地区产业结构优化相适应的思想观念和与时代要求相适应的体制机制。

(二)以规划推动产业比较优势向先发优势转变

每个欠发达地区在某些局部领域和行业中具有这样一种独特优势,是发达地区不愿、不能占有,或者在短期内无法建立的优势,是欠发达地区在夹缝中求发展的比较优势和天然优势。欠发达地区要充分利用自身的各种资源性优势,尽快制订规划,并以规划等制度规制条例推动体制机制创新、改善发展软硬环境,在竞争中逐步形成自己相对的特点,迅速抢占部分产业的发展制高点,努力形成这种比较优势,并着力推动自身比较优势向先发优势转变[10]。

(三)根据产业结构演进的客观实际实施定向创新

欠发达地区通常缺乏全面创新的实力,按照产业结构客观实际实施定向创新策略是其关键。欠发达地区更需要把增强自主创新能力作为调整本地区产业结构的中心环节,加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,补齐产业发展“新动力”偏弱的短板。突出解决关键领域核心技术水平不高、企业自主创新动力不足、“创新”体制机制不完善等问题,鼓励企业加大技术改造,增强新产品开发能力和品牌创建能力,完善产业链条和配套,促进价值链由低端逐步向中高端跃升。政府要突出研究完善实施产品标准、质量、品牌的产业提升政策,包括定向设立财政专项资金、完善重大发明专利研发与产业化实施专项,完善加快科技成果转化政策,不断完善公共服务等平台功能[11]。

(四)以目标实现为导向规制产业结构优化方向

产业结构优化的实现,需要设定一系列目标,并在产业结构演进中去实现这些目标。在产业规模目标方面,要在壮大总量、优化结构、提质增效、节能降耗、强化环保、增进福祉有机统一的基础上,设定下一个时期的地区生产总值和人均地区生产总值年均增长,以及工业、服务业、农业、建筑业增加值年均增长目标。在结构调整目标方面,下一个时期,本地区的产业结构调整的趋势、三次产业增加值比重、三次产业从业人员比重,以及生产性服务业、战略性新兴产业等的相关比重。在质量效益目标方面,产业素质明显提升,产出效益较大提高,下一时期的全社会劳动生产率、规模以上工业企业总资产贡献率等情况。在创新发展目标方面,自主创新能力明显增强,技术进步对经济增长贡献率较大提升,下一个时期的相关指标的提升情况。在绿色发展目标方面,生态文明理念显著增强,生态建设持续加快,环境保护强力推进,资源综合利用效益高于全国平均水平,节能减排降碳、森林覆盖率、非化石能源占一次能源消费比重、工业固体废弃物综合利用率等指标。在空间布局目标方面,主体功能更趋凸显,土地利用更趋高效,产业空间布局更趋优化,单位地区生产总值建设用地规模比下降情况。

(五)以主导产业结构优化引领本地区产业发展

每一个国家或地区,其整个经济的增长率常常取决于一些关键产业,也就是主导产业。这些产业具有革新创造的能力,或利用新的有利可图或至今尚未开发的资源创造很高的增长率发展的能力,其直接、间接影响效果导致了整个经济的增长。那么,欠发达地区就必须根据本地区的产业发展客观实际,科学决策、宏观规划选择好主导产业,并重点围绕这些主导产业的结构优化来引导地区这个产业发展。按照突出特色、扩量提质、链条配套、产业集聚、质量品牌、化解过剩、淘汰落后的产业结构优化思路,推进主导产业结构优化,从而带动本地区这个产业结构的优化,并推动区域经济大发展。2012年,广西以产业结构优化升级为重点,优化发展食品、汽车、石化、电力、有色金属、冶金、机械、建材、造纸与木材加工、电子信息、医药制造、纺织服装与皮革、生物、修造船及海洋工程装备等14个千亿元产业,截至2014年,食品、石化、汽车、冶金、机械、有色金属、电力、建材、造纸和木材加工业、电子信息10大产业总产值已突破千亿元,其中汽车、石化、机械、冶金产业突破两千亿元,食品产业突破三千亿元,这些千亿元主导产业已经名副其实地引领广西产业发展。

(六)以辩证法三大规律为指导优化产业发展环境

产业发展环境的弱势,在很大程度上决定了欠发达地区的产业发展水平和竞争力,但全面优化产业发展环境对欠发达地区来说很不现实。对于优化产业发展环境,辩证法三大规律告诉我们,对立统一规律要求抓住影响每个阶段产业发展环境优化的主要矛盾和矛盾的主要方面;质量互变规律要求优化产业结构演进的阶段性发展环境转变去为经济增长服务;否定之否定规律要求通过提升软硬件水平优化产业发展环境替代已经不相适应的旧环境。优化欠发达地区的产业发展环境主要包括基础设施、产业发展政策、人才机制、投融资机制等方面的软硬件水平的提升。一方面,欠发达地区要实施覆盖本地区的普适政策,比如影响本地区总体环境的产业发展政策和本属于弱势的基础设施。对于加强基础设施建设,要突出解决城乡交通、部分城市水电气和通信等建设滞后、新一代互联网和4G/5G基础设施建设滞后等问题,要突出解决农业环境生态系统退化明显、生产成本上升与比较效益下降、农田水利等基础设施建设相对滞后等问题。对于产业发展政策、人才机制、投融资机制等,欠发达地区一定要基于国家产业布局战略性调整和本地区的角色定位,制定具有针对性的地区性产业扶持政策,对欠发达地区作出稳定可靠的制度性保障。另一方面,欠发达地区优化产业发展环境,需要有侧重点、分时间先后对本地区的产业结构优化做出区别对待。比如针对某重大产业园区、某个重大主导产业、某个重点区域实行、某个重点企业等实施单一政策重点支持,使之成为该产业的领导者,发挥扩散效应引领地区经济增长。

[1]郭树清.推动区域协调发展[J].求是,2015,(22).

[2]威廉-配第.政治算术[M].马妍,译.北京:中国社会科学出版社,2010.

[3]霍落斯·钱纳里.结构变化与发展政策[M].朱东海,黄钟,译.北京:经济科学出版社,1991.

[4]杨海军,肖灵机.工业化阶段的判断标准:霍夫曼系数法的缺陷及其修正[J].财经论丛,2008,(2).

[5]罗斯托.经济成长的阶段[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[6]车维汉.“雁行形态”理论及实证研究综述[J].经济学动态,2004,(11).

[7]张会恒.论产业生命周期理论[J].财贸研究,2004,(6).

[8]张金昌.波特的国家竞争优势理论剖析[J].中国工业经济,2001,(9).

[9]赵锋,王鹏.产业结构高级化促进经济发展方式转变的机理及实证分析——以广西北部湾经济区为例[J].学术论坛,2012,(11).

[10]齐兰,刘琳.垄断资本全球化背景下广西参与21世纪海上丝绸之路建设研究[J].桂海论丛,2015,(1).

[11]尹建国,等.发展创业投资促进产业结构转型升级[J].学术论坛,2014,(6).

[责任编辑:刘烜显]

刘琳,中央财经大学经济学院2013级产业经济学专业博士研究生,北京100081;中国-东盟区域发展协同创新中心研究员,广西南宁530012

F121.3

A

1004-4434(2016)08-0058-05

中国-东盟区域发展协同创新中心科研专项和教育部长江学者和创新团队发展计划联合资助项目“中国-东盟区域合作下广西产业结构升级研究”(CW201507)