禁止开采区划定和实施管理的问题及建议

侯华丽,吴尚昆,董延涛,张玉韩

禁止开采区划定和实施管理的问题及建议

侯华丽,吴尚昆,董延涛,张玉韩

我国矿产资源规划实施以来,全国共划定了近1万个禁止开采区,有力地促进了矿产资源开发布局优化,在确保生态安全方面发挥了重要源头空间管控作用。但目前来看,禁止开采区在划定和实施管理过程中,还存在是否要划、如何准确划定以及自然保护区内已有矿业权如何依法、有序退出等多重矛盾与问题。文章围绕当前及今后一段时期我国依法治国和生态文明建设的总体要求,提出了以下建议:要坚定不移地将禁止开采区纳入矿产资源规划分区管理体系,严格实施管理;要加强各部门统筹协调,建立共同责任机制,形成管理合力;鼓励基层管理实践创新,探索矿业权退出补偿机制,保护矿业权人合法权益;建立省市县三级统一的规划数据库平台,将市县级规划作为规划审查的直接依据,避免实施漏洞。

矿产资源规划;禁止开采区;划定;实施管理

一、引言

坚持绿色发展,走生态文明之路,是我国永续发展的必要条件。党中央、国务院高度重视资源开发、经济发展与生态保护关系协调问题。习近平总书记多次强调,既要金山银山,更要绿水青山,宁可不要金山银山,也要绿水青山[1](P230),并多次针对自然保护区违法开发建设活动作出重要批示,要求以坚决态度予以整治,遏制破坏生态文明行为的蔓延扩散[2]。规划分区管理制度是矿产资源规划编制实施的重要核心内容,是矿产资源领域落实生态文明要求的重要抓手[3]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出,要“强化矿产资源规划管控,严格分区管理制度”[4](P107)。但目前来看,由于历史遗留、基础信息薄弱、部门职能和管理衔接不到位等多方面原因,禁止开采区在划定和实施管理中还存在诸多矛盾与问题。笔者系统总结了当前我国矿产资源规划禁止开采区划定和实施管理现状,分析了存在的问题,并围绕党中央、国务院新形势新要求,提出了禁止开采区科学划定和实施管理的对策建议,对于今后进一步更好地协调资源开发与环境保护的关系,确保我国资源安全和生态安全“双赢”具有重要意义。

二、禁采区划定和实施管理成效

矿产资源规划中的禁止开采区是指,在规划期内,根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等,受经济、技术、安全、环境等多种因素制约,禁止进行矿产资源开采的区域[5]。包括具有“资源保护”功能、“生态环境保护”功能和“重大基础设施保护”三种类型。

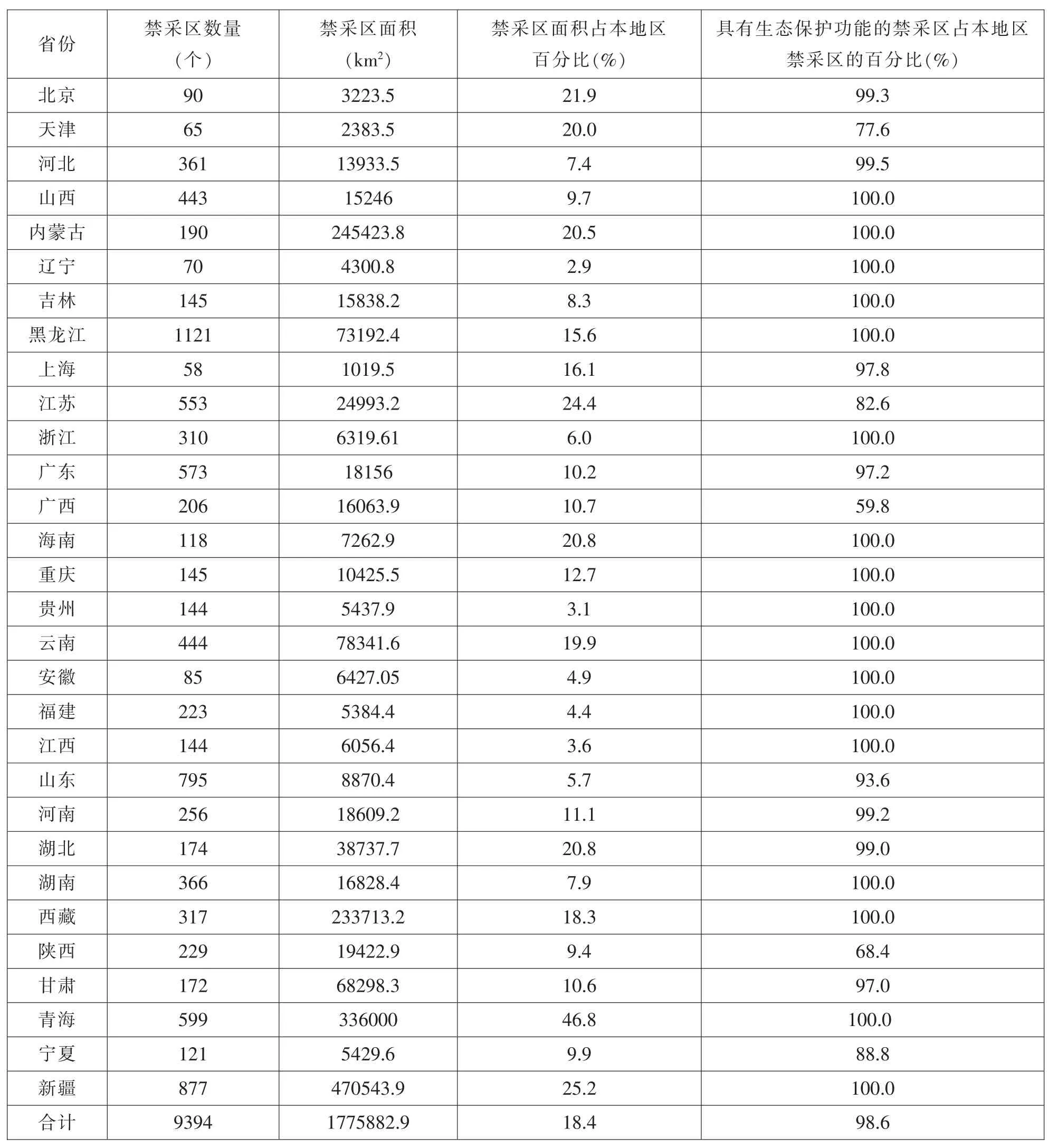

从表1得知,我国已经发布实施的31个省(区、市)矿产资源规划(2008-2015年)的禁止开采区面积、个数和类型,结果如下:全国共规划禁止开采区个数9394个,总面积约为178万平方公里,占全国陆域总面积的18.4%,其中,具有生态保护功能的禁采区占到98.6%。禁止开采区面积比例最大是青海省,约占全省面积的46.8%,最小的是辽宁,占全省面积的2.9%[6]。这些区域,主要是国家级以及省级的自然保护区、风景名胜区、地质公园、湿地保护区、重要水源地保护区以及河流、湖泊、水库等。除此之外,公路(铁路)两侧一定范围、中心城区列入禁止开采区,如北京一些地区明确将“中心城和新城”列入禁止开采区。

禁止开采区是矿产资源规划实施的一个重要抓手,这点已经得到了广大基层矿政管理人员的共识。根据矿产资源规划实施调查问卷及实施中期评估,90%以上的矿政管理人员认为,禁止开采区在规划实施中发挥了重要作用,是各省、市、县级矿业权审批和规划会审的一项重要内容,在管理中起到了“一票否决”的作用,有力地促进了矿产资源开发布局的优化和资源环境的保护,在矿产资源开发空间管理中占有重要地位。

表1 省级矿产资源规划(2008-2015年)禁止开采区划定基本情况

三、存在的问题

(一)划与不划有争议

虽然禁止开采区在矿产资源管理特别是矿业权审批中发挥了重要的准入和审批依据作用,但在基层矿政管理人员当中,仍然存在“划”和“不划”两种声音,部分矿政管理者认为,作为国土资源管理部门,只需要负责划定具有资源保护功能的区域,没有必要划定具有生态环境保护功能的禁止开采区,认为划定生态环境保护功能的禁止开采区是资源管理部门在为环境保护部门把关。

(二)准确划定有难度

一方面,部分自然保护区边界坐标不清,导致禁止开采区无法准确“落地”。据相关调查评估,我国约有40%的自然保护区范围边界不清[7],许多早期自然保护区批建文件上未明确说明保护区的范围和面积。因此,各地在划定具有生态环境保护功能的禁采区时,普遍存在保护区只有一个大致范围,而没有具体空间坐标的状况,规划编制单位只能依据环保部门提供的一些名称描述进行划定,或者对其纸质材料进行数字化,导致规划禁止开采区与实际状况存在一定“误差”。

另一方面,除自然保护区外,有关湿地、地质遗迹、基本农田、森林公园等法律法规也有在相应区域内禁止开矿的要求,要想将各级、各类法律法规要求的保护区域“准确落地”,划定为禁止开采区在规划中进行落地,对于矿产资源规划编制者而言,难度甚大。如,国家层面涉及到禁止勘查开发矿产资源的法律法规有《自然保护区条例》(2011年修订)、《湿地保护管理规定》(2013年)、《公路安全保护条例》(2011年)、《地质遗迹保护管理规定》(1995年)、《基本农田保护条例》(1998年)、《国家级公益林管理办法》(2013)等。此外,还有部分地方性法规也有相关要求。如,《黑龙江省森林公园管理条例》(2010年)明文规定,禁止在森林公园内开矿、采石、挖沙、取土、修建坟墓等破坏景观或者环境的活动。《山西省泉域水资源保护条例》(2010)规定,禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。

(三)实施管理有“漏洞”

一是矿产资源分类分级管理中的技术漏洞。目前,禁止开采区是在规划编制中落地并上图入库。矿业权审批过程中,采用的是分类分级管理制度。各级国土资源主管部门在会审过程中,依据矿产资源规划来审核新设矿业权项目是否落入禁止开采区内。然而,目前还没有建立起全国统一精度的矿产资源规划数据库,省、市县级规划数据库比例尺不同,精度不同,如省级规划为1:50万,市县级规划为1:25万或1:10万,导致一些矿业权虽然没有落到省级矿产资源规划划定的禁止开采区内,但却落在了市县级矿产资源规划划定的禁止开采区内,造成了管理的漏洞。

二是自然保护区新设或边界调整不能及时告知。一些地方反映,环境保护部门进行自然保护区等边界范围调整时,没有及时告知国土资源管理部门,从而导致矿产资源规划中禁止开采区范围没有及时调整,一些新设采矿权落在新设或新扩的自然保护区范围内,这个问题在各地普遍存在。特别是在国家近两年启动的资源环境审计中,成为审计工作一个焦点问题,除了原有矿业权未及时退出外,主要是自然保护区新设或扩界而国土部门不知情,导致规划未能及时调整而使得新设矿业权落在禁止开采区内。

(四)已有矿业权退出缺乏补偿机制

矿业权市场化以后,代表国家管理矿产资源的国土资源管理部门履行着双重角色,既是管理者,又是矿业权出让方与矿业权使用方的合同履行者。对于禁止开采区划定之前,原有矿业权如何处理问题,在全国矿产资源规划(2008-2015年)中只是给出“逐步退出”导向性建议,对如何退出以及后续补偿等政策没有进行详细说明。2015年5月,环境保护部联合国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部等9个部委下发《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(环发[2015]57号),强调了自然保护区工作的重要性、相关法律法规的要求以及政策导向等,但自然保护区内已有开发建设活动如何依法、有序退出,仍未有相应具体的可操作性的要求。

四、建议

(一)坚定不移地将禁止开采区纳入矿产资源规划分区管理体系,严格实施管理,确保生态安全

尽管禁止开采区在划定和实施管理中存在诸多争议和问题,但根据新的形势和要求,新一轮矿产资源规划必须坚定不移地将禁止开采区纳入矿产资源规划分区体系。有两个方面的原因,一是依法行政的要求。《自然保护区管理条例》《风景名胜区条例》等相关法律法规,明确有禁止矿业开发活动的要求,国土资源管理部门作为政府管理部门在审批矿业权时,需要履行依法行政的义务,以规划为主要基础依据,把好矿业权审批关口;二是落实生态文明战略的需要。党的十八大将生态文明战略提到了前所未有的高度,作为国土资源管理部门,要统筹协调好资源开发与资源环境保护之间的关系,划定禁止开采区,符合当前负面清单管理思路的要求。因此,规划中既要划定重点开采区,引导资源配置方向,也要划定禁止和限制开采区,明确各类限制区、禁止区的分区要求和开发方式,对不符合环保要求、破坏生态环境的开发项目一律不纳入规划。

(二)各部门要加强统筹协调,建立共同责任机制,形成管理合力

部门间相互配合是解决禁采区问题的关键,主要涉及国土资源部、环境保护部、财政部以及审计等多个部门。一要摸清情况。国土资源部和环保部要联合调查核实保护区内矿业权设置情况,包括调查核准各类保护区的数量、名称、坐标范围、级别及主管部门等;调查核实位于各类保护区内的矿业权数量、名称、位置、重叠面积等。二是建立共同责任机制。国土、环保、财政、审计等多个部门进行沟通协调,针对禁止开采区划分和实施管理中存在的典型现象和突出问题,从保护区基础信息数据共享、范围调整及时告知、环评工作同步跟进、各部门共同把关等几个方面入手,探索建立部门共同责任机制,形成部门合力。三是形成全国性的指导意见。建议国土资源部和环保等部门联合发文,针对目前全国各类保护区内已有矿业权问题,区分探矿权和采矿权、矿业权设置时间(有些矿业权是在自然保护区设立之前就存在的)、区分不同矿种(地热矿泉水勘查开发是非破坏性的,与生态保护功能不冲突)以及不同投资主体(国家投资公益性、社会资本投资商业性)等,提出差别化管理的意见和建议。

(三)鼓励基层管理实践创新,探索矿业权退出补偿机制,保护矿业权人合法权益

地方探索实践是解决禁止开采区内已有矿业权退出的重要途径之一。比如,山西等地通过矿业权“置换”的方式,对禁止开采区内已设矿权进行退出。建议在借鉴各地探索经验基础上,按照《物权法》和《行政许可法》等要求,明确全国性的政策导向和实施路径,同时也要发挥地方政府的统筹协调作用,鼓励各地围绕“有法可依、有规可依,维护社会的和谐与稳定”的总体要求,探索完善矿业权的市场准入和退出补偿机制,要区分不同矿山企业,制定退还矿业权价款的条件和办法,探索采取置换、赎回、引导矿山企业转变经营方向或投资入股其他产业等形式,引导禁止开采区内矿业权的逐步退出,保障矿业权人的合法权益。

(四)建立省市县三级统一的规划数据库平台,将市县级规划作为规划审查的直接依据,避免实施漏洞

市县级规划由于范围小,精度高,可较为准确地将相关法律法规中资源保护、环境保护的要求进行“空间落地”,建议自然保护区等各类禁止开采区,落实到市县级矿产资源规划中,在矿政管理中,矿业权审批(包括省级、国家级审批权限内矿种)均以市县级规划中的作为合规性审查的直接依据,避免以往实施过程中存在的禁采区划分“漏洞”以及上下级规划相互“打架”的问题,从下往上进行把关,提高矿政管理的精细度。

[1]中共中央宣传部.习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京:人民出版社,2014.

[2]中华人民共和国环境保护部.关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知(环发〔2015〕57号)[EB/OL].http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bwj/20 1505/t20150518_301835.htm,2015-05-08.

[3]中华人民共和国国土资源部.矿产资源规划编制实施办法[Z].2012-10-12.

[4]国家发展和改革委员会.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[M].北京:人民出版社,2016.

[5]国土资源部.关于印发省级矿产资源总体规划编制技术指南的通知(国土资厅发〔2007〕139号)[EB/OL].http: //www.guotuzy.cn/html/1410/n-205007.html,2007-09-26.

[6]《全国矿产资源规划(2008~2015)》中期评估报告[R].北京:国土资源部,2013.

[7]徐网谷,王智,钱者东,等.中国自然保护区范围界定和有效保护面积现状分析[J].生态与农村环境学报,2015,(6).

[责任编辑:刘烜显]

侯华丽,北京交通大学中国产业安全研究中心博士后,中国国土资源经济研究院国土资源规划所矿规室副主任,副研究员,博士;吴尚昆,中国国土资源经济研究院国土资源规划所副所长,矿规室主任,研究员,博士;董延涛,中国国土资源经济研究院国土资源规划所助理研究员,硕士;张玉韩,中国国土资源经济研究院国土资源规划所助理研究员,硕士,北京100044

F124.5

A

1004-4434(2016)08-0154-04

国土资源部地质调查项目“重要矿产资源勘查开发布局与资源配置”(12120113093000)