马德里失踪案

短篇小说· 荆 歌/著

荆歌自画像

在西班牙,有很多人名叫Jose。就像在中国,叫小明的特别多。街上喊一声“小明”,许多人都会有反应,有的人以为叫他,有的人则以为是在叫她的丈夫或者儿子。三毛作为华文作家,在西班牙有一点儿小痕迹,至少我在巴塞罗那的书店里看到了她的书,她有过一位名叫荷西的男朋友,并且在书里把他美化成一个男神。荷西当然就是Jose啦!我在马德里生活,耳朵里经常会听到这个名字,我没有统计过,在整个西班牙语世界里,到底有多少男人名叫Jose。

为了区别三毛的荷西,我通常喜欢“何塞”这个译名。

如果我说我是何塞先生的邻居,这样说没什么问题吧?因为我家楼下,真的就住了一位谢顶的何塞先生。在马德里,不乏谢顶的男人。许多男人年纪轻轻,从脑门一直到头顶甚至后脑勺,就几乎没有头发了。怎么回事?据说谢顶如果不是因为年老的话,那是性欲旺盛的象征。好吧。

我第一次见到我的邻居何塞先生,是在深夜。深夜有人敲门,你想,我能开门吗?虽然说马德里小偷不少,但是入室抢劫基本上是没有的,我大可不必担心一开门就有人用枪顶着我。但是,毕竟是深夜呀!我从猫眼里看到了他!是的,我第一眼看到的何塞先生,是通过猫眼看到的。他的脑袋很大,很光亮,当然,眼睛也很大。

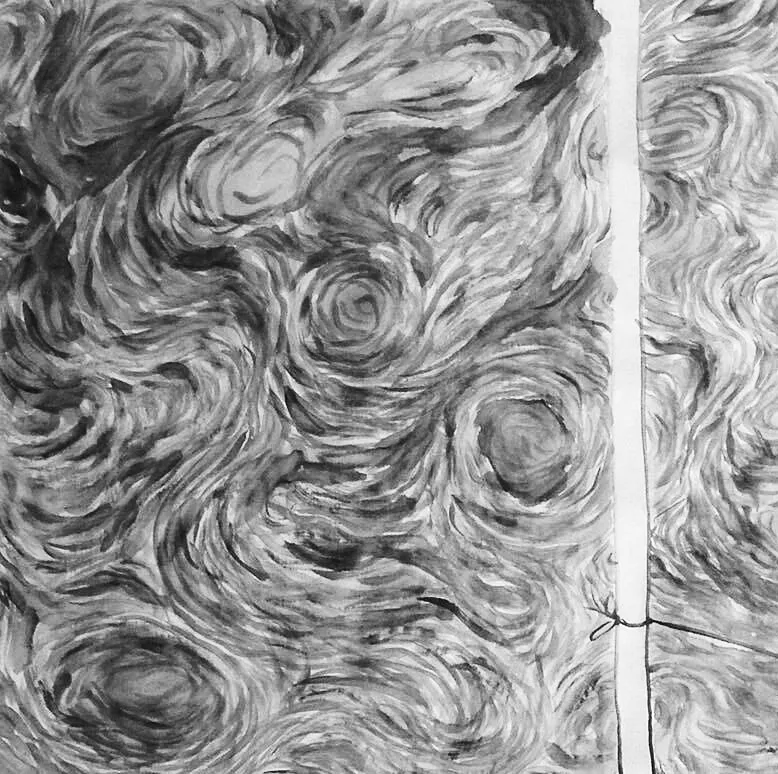

何塞先生遛狗图 / 荆歌

他说他是这幢楼的临时楼长,负责收取这个月的水电及物业管理费。半夜来收费,为什么?我让他明天再来,我说,或者明天我到他家里也行。

我们楼一共八户人家,最底层左边的那家,房子一半陷在地下,但是通过那个扁平贴地的窗户,我早就看清了里面住了一个文艺青年。他是个大胡子,头发也茂盛,他经常靠窗而坐,弹着吉他。他的演奏水平在我看来,如果来中国,是可以进中央乐团的。当然我并不知道中央乐团有没有弹吉他的。如果有,那么这个大胡子小伙一定够格。因为弹得实在是太好了。当然,在马德里,无论是地铁上,还是地铁口,或者地铁长长的过道里,或者街头,或者教堂前,或者某个商店的台阶上,演奏各种乐器的,手风琴啦、大提琴小提琴啦、风笛啦、萨克斯管啦、吉他啦,他们的演奏水平,都是一流的,在我看来都可以进中央乐团。西班牙人这是怎么啦?他们吃饱了没事干,就爱摆弄乐器是不是?

还是说何塞吧。

第二天起,每天无论白天还是黑夜,我去他家按门铃,皆无人应答,敲门也没有反应。他哪去了?里面到底有没有人?我们的临时楼长,一定是受大家信赖而推选出来的,他负责收取水电费和物业管理费,他深夜来我家收取,但是,除了那个深夜,他去哪里了呢?

我想还是先打听一下,然后再考虑要不要报警吧。反正警察局就在我们家不远的地方。

我隔着牢窗一样的半地下室窗户,问吉他手。他正在弹一首我听起来似曾相识的曲子。后来我才想起来,那是歌手胡里奥唱过的一首情歌。“请问三楼左的何塞先生哪去了?”

“是右吧?”他一边回答,一边很随便地拨弦,仿佛为他磁性的声音配乐。

我的西班牙语还是幼儿园水平,但是,左右我分得清楚。我非常知道三楼右,也即何塞先生的对门,住着一位南美孕妇。她不光是大肚子,而且臀部奇大。当然在马德里,大臀女并不是什么稀罕风景。上身很正常,但是臀大到让人吃惊的女人随处可见。年纪大的年轻的都有。邻居孕妇每次见到我,都是她先打招呼,她似乎要通过热情的语言交流,让我忽视她的大肚子,或者大臀,我这么认为。

“他遛狗去了。”吉他手说。

而南美孕妇竟也这么告诉我:“何塞先生遛狗去了。”

我无狗可遛,但我也只能像是牵扯着一条虚拟的狗,下楼去“遛”,希望借此得以遇见何塞先生。

乌塞拉图书馆门口的广场上,总有一群孩子在玩滑板。他们拐弯、倒退、腾空,甚至翻筋斗,玩的水平很高。一些狗也夹杂其间。有的狗似乎跃跃欲试,也想跳上滑板来几下子。我在马德里很少看见漂亮的狗,除了灵缇,是的,这种身子细长到极致的狗,以前我只是在郎世宁的画里见到,但是在西班牙,很多这种妖怪一样的狗。除了灵缇,则到处都是一些丑八怪似的“梗”,尤其牛头梗,那还是狗吗?如果让我分类,应该把它们归入猪那一门去。

整个细长的玛丽阿诺贝拉街上,都没有何塞先生的影子。遛狗的人倒是不少。

你只要问,无论是问谁,洁具店的店员,坐在长椅上抽烟的女人,被狗牵扯得一路小跑的老太太,看别人玩滑板的小女孩,甚至是从浙江青田来的中国人,只要你问,他们居然都认识何塞先生。而且他们的答案都出奇的一致:“何塞先生在遛狗。”

于是我也选择了一个深夜,我在客厅里枯坐,看乌蓝的天空上,月亮深落下去了,星星奇怪地闪耀,路灯也在闪耀,但是市声明显渐渐收尽了,真正让你感到夜深的,不是夜的黑,而是寂静。即使是打开窗户,也几乎听不到多少声音了。只有远处偶然有汽车驶过的仿佛衣物摩擦的声音。或者就是突然来一阵巨响,那是清洁车,巨大的吹风机——好古怪哦,开始我以为是吸尘器,谁知道清洁工拿着的火箭筒一样的不是用来吸尘的,而是把地上的灰尘、树叶和烟头什么的吹得飞扬起来,然后跟在他身后的清洁车,扫把飞轮似地旋转,把飞扬起来的尘土和垃圾全部吸进它肚子里去。我从窗口探出头去,看到这个手持吹风机的人,牵着身后的清洁车,就像是牵扯了一条狗。

何塞家的门铃按钮上,贴了一个皇家马德里足球队的队徽,看来他是一位球迷。换了谁都会怀疑的,这里到底是不是何塞的家?屋子里面到底有没有人?我把眼睛贴向猫眼,自然是什么都没有看到。我也知道我这么做实属愚蠢。

谁也不会想到背后有人的。是的,我忽然发现,我背后站着一个人。她居然靠在墙上,眼泪流得稀里哗啦的。要是她一点声音都不发出来,我还不知道我身后有人呢。

南美人很好辨认。他们的皮肤比较黑,头发也是黑的,面孔长相其实跟中国人蛮像的。或者就是像印第安人。说不好,反正我无法精确总结,但是你若让我分辨,我觉得实在简单,一眼就能看出来,谁是南美人。至于是智利人还是玻利维亚人,我还没这个本事。

“怎么啦?你怎么啦?”我问大肚子女人:“有什么需要帮助的吗?”

她摇摇头,只顾哭。

我想到了报警。警察局就在楼下不远处。

她像是看懂了我之所想,立刻制止我。“不!”她说,“很抱歉!”

何塞先生哪去了?我在这个时候问一个哭得泪人儿似的孕妇,好像不太合适吧?

“他遛狗去了。”她哭哭啼啼地说。

不会吧!这么晚,这是黑夜最黑最深的时候,谁会在这时候去遛狗?他遛的是一条什么样的狗?

是忘记钥匙了吗?

她说“不”。

那么,是不是她被男人关在了门外?家暴了没有?什么原因?是不是因为她给他戴了绿帽子?据说西班牙人很喜欢通奸,尽管买春的费用并不昂贵,但是西班牙人还是喜欢通奸,可见他们都是一些讲究情调的人。我听说,在西班牙,还有人发明了一种床垫,只要有非本家庭成员在这张床上睡过,床垫就会有记忆。那么,这个女人的家里,使用的是不是这么一款床垫呢?她不知道自己睡的是这样的床垫吗?

我当然不可能扔下她不管。这在西方是不可能的,你不能说事不关己高高挂起,不能说少管闲事,不能说是非之地不可久留。看到别人有困难了,一定要帮助呀!否则你还算个人吗?要是哪天你遇上了麻烦事,又会有谁来管你?

“我是何塞先生的一幅画。”当她这么幽幽地说的时候,我一点都不感到吃惊。这是因为,她此刻看上去,就是一幅画。她的脸上,有明显的油画笔触。她的五官看上去一点都不真实,不像是一个真正的健康红润的南美女人。

她打开了她家的门,让我进去。

深夜进入一位女邻居的家里,一位孕妇,而且根本不知道屋子里还有没有其他人,这当然不是一件适宜的事。合适吗?我问自己。

但是她已经转身,率先走了进去。我发现她的臀部,差不多把门框撑满了。

“进来吧——”她说。

我看到一幅油画,在灯光的照耀下,有着油彩的反光。孕妇的裸体,被画得非常粗糙,笔触不安,仿佛匆匆画就。但是那凸起的大肚子,却似乎相对细腻光滑。

位于马德里阿托恰火车站不远的索菲亚皇后艺术中心博物馆,有着丰富的现代绘画馆藏。毕加索最著名的作品《格尔尼卡》就悬挂在那里,占据了整面墙。还有达利和米罗的大量作品,在那座古老医院改造而成的美术馆里陈列着。人们通过室外加装的两部透明电梯上上下下,可以饱览西班牙现代绘画的无数精品力作。

而我面前的这幅裸体孕妇,似曾相识,难道是我在索菲亚皇后艺术中心博物馆见过它?

画上的女人,目光直视着看画的人,它的肚脐像一个酒窝那么可爱。而孕妇的眼角,有着一滴晶莹的泪珠,它在午夜灯光的照耀下,就像一颗钻石。

“这是何塞先生的作品吗?”我想此时此刻,换了谁都会这么提问。

我身边的孕妇,与画中人自然一般无二。我指的是面容。是何塞先生画了这个来自南美的女人吗?住在她对门的何塞先生,是一位画家吗?他可真会找模特,就地取材,兔子吃了窝边草,竟然让他的大肚子芳邻为他当了一回模特。

关于何塞先生究竟去了哪里,这个问题对我来说才是更重要的。他们都说他遛狗去了。可是,谁会始终是在遛狗?谁会因为遛狗而整夜不归?他到底是谁?他为什么一直是在遛狗?他在什么地方遛狗?

何塞先生的职业似乎在不经意间让我了解到了,他是一位画家。他画了他的芳邻,他画了这幅裸体孕妇,画得如此杰出,以致让我恍惚,似乎曾经在索菲亚艺术中心看到过它。

冈萨雷斯先生在马德里的仓库区开了一家批发店,东西都是从浙江义乌过来的各种小商品。从打火机到电灯泡,从拖把到衣架,从插座到发卡,无所不有,应有尽有。这些廉价商品所以廉价,我以为,质量肯定是存在一定问题的。但是它们似乎畅通无阻地进入西班牙,进入欧洲,并不是说此地的质检出了问题,而是对于这些无伤大雅的东西,比之于食品,质量检测相对要宽松很多。西班牙对于食品安全,那是看得比天大。任何入口的东西,只要稍微不符合欧洲标准,就不能准入。所以在马德里,吃的喝的,包括拧开龙头就能直接饮用的自来水,都不会有任何问题。另外我想,可能是马德里人认为,来自中国义乌的小商品,价格低廉,更大一部分原因是因为中国有廉价的劳动力。是劳动力的廉价,导致了产品价格的便宜。所以中国制造,对于西班牙人来说,还是有相当吸引力的。世界上没有不贪小便宜的国度,没有一个民族的人坚决不贪小便宜。阔太太进超市,顺便偷走一两件小东西,也是常有的事。

冈萨雷斯先生有时候就住在仓库区,因为那儿离乌塞拉还有一段路。他在那里不仅学会了一些简单的中文,还爱上了喝中国酒。都是通过集装箱从中国运来的,二锅头,还有绍兴的黄酒。他还学会了打“三公”,即用三张扑克牌赌钱。生意不是那么忙碌的时候,他和一帮温州人以及青田人玩上了。

西班牙人真的是不想发财的居多。或者说是懒吧!如果你跟一般的西班牙人说,咱们来商量一下做笔什么生意赚点钱吧,他们就会觉得你很奇怪。勤劳不是美德。有过这样一个传闻,说是一位来自中国的小伙子,他找到了一份邮递员的工作。但是他太勤快了,需要一天时间送完的信件,这个工作量,他半天就完成了。他完成以后,又去投递公司领任务,希望多干一点活,能够多一点工资。就这样他被公司解雇了。炒他鱿鱼的理由是,他侵犯了其他人的工作权利。

你想,这样的事是不是很奇葩?

如果你跟西班牙朋友说,有一种事情很好玩,你想不想玩?很有乐趣的!他就多半会有兴趣。因为生而为人,及时行乐,可以吃喝,可以旅行,可以玩艺术,可以通奸,那才是应有的人生,才是有价值的,才是应该积极去做的。

冈萨雷斯越来越迷恋上了打“三公”,开始是小赌。我说过了,西班牙人不喜欢挣钱,所以对于赌博,兴趣也并不是太浓厚。但是对于玩“三公”,冈萨雷斯似乎渐渐迷上了,越来越迷,越陷越深。所以有时候他一个礼拜都不回家一次,就住在仓库区,和温州人或者青田人一起喝酒,然后打“三公”。他很快就玩得很好了,成了一名“三公”高手。他的手气不错,几乎每次都赢,通常小赢,偶尔大赢。

他是一名玻利维亚人。他刚来马德里的时候,连住的地方都没有。晚上就睡在一个银行的门口。银行的人起先很不乐意,觉得一个乞丐样子的人躺在门口,总是有碍观瞻。但是后来反而觉得每天晚上有个人横在门外的台阶上,倒是一件好事。因为相对来说安全很多嘛。银行是个什么地方?钱呗!世界上钱最多最集中的地方,自然是银行。因此免不了有人会打银行的主意。现在有个人躺在门口,几乎是个免费的守夜人呀!

银行还特意在门口装了一个伞状取暖气,为的是不让冈萨雷斯先生在冬天挨冻。

在马德里其实并不是所有的流浪汉都是因为无家可归。其实有那么一些人,他们即使衣食无忧,居有定所,他们也还是愿意流浪。他们觉得一个人每天晚上都睡在同一个地方,睡在同一张床上,是一件多么无聊无趣的事啊!也是没出息的表现!街上多好啊,繁华、热闹,不断发生着各种新鲜的事。还可以看各种各样的美女走来走去。所以他们宁愿荒废家里的床,也要睡在外面。看着星光,枕着周边的人声车马声入睡,那是很甜美的事。

冈萨雷斯先生因为露宿,认识了一位喜欢流浪的西班牙人阿瓦多。后者精通音乐,能作曲,擅长弹吉他。他开发出了冈萨雷斯唱歌的天赋,相当长的一段时间,他俩合作在街头卖艺,颇受欢迎。后来阿瓦多了解到,在乌塞拉,也就是我居住的这个区域,有一幢房子里有几间房子,是长期没人居住的。他带着冈萨雷斯一起来到这里,把久无人住的房子撬开,住了进去。他让冈萨雷斯住进三楼,而自己则在半地下室住。他让冈萨雷斯不必有任何歉意,因为他是自己喜欢住地下室。他从小就喜欢住地下室,觉得这样心里踏实。他一直希望人类能够回到穴居的时代。

他遛的是一条什么狗? / 荆歌

在西班牙这样的高度法治社会,出现这样的事不可思议是不是?怎么能够平白无故地占据人家的房子呢?房子的主人难道会容忍自己的房子被莫名其妙的人占领?你不用奇怪,这在西班牙确实屡见不鲜。如果你的房子长时间空着,有人租了这个房子,但他耍赖不付房租,或者说他确实是付不起房租,那么他就有可能继续住下去,法院不会判他搬走。这是个重视法制的社会,同时也是讲人情人性的社会。虽然这样做,某种程度上是侵害了某些人的利益,但是没办法,穷人也要活。

冈萨雷斯不仅有了自己的住处,他还和一位黑人姑娘同居了。他在仓库区跟一帮温州人混熟了之后,免不了有时候会交流一些很隐私的话题,包括性经验。冈萨雷斯纠正了温州人一些错误的认识,他们一向认为非洲人的皮肤不好,又黑又粗。冈萨雷斯先生说,完全错了,恰恰相反,非洲人的皮肤是最细腻光滑的。他以他的个人经验作证,非洲女人的皮肤,比你们中国丝绸还要光滑。他形容和他同居的女人,她高高隆起又弹性十足的屁股就像涂了橄榄油那么滑溜。

后来他又和别的女人同居。他入住我们这幢楼的三楼右已经三年,而我住进来则才两个月。据说三年中,他换了好多女人来此同居。最后一位,就是臀部异常硕大的南美洲女人萨莉,她还为他怀了孕。

八十六号楼民主推举楼长,何塞先生当选,只有冈萨雷斯是投了反对票的。他反对的理由并非对何塞能力的不信任,而是出于个人恩怨。他对何塞邀请萨莉去当他的模特大为不满。他甚至一度怀疑她肚子里的种子是不是何塞先生种下的。他甚至扬言要干掉何塞这个杂种。这是他不潇洒的地方。作为一个在西班牙生活的人,对这种事又为何如此计较?萨莉怀孕了,孩子是谁的这不重要,一点都不重要,重要的是两个人的同居生活是获得好评还是差评。冈萨雷斯的表现,很像是一个从小地方出来的人,连温州人都并不理解他,劝他切勿介意。

他几次都想把她的画像撕毁。但她歇斯底里大发作,又哭又闹又喊又叫,给他的感觉是,如果他真的下手毁了这幅画,她一定会跟他拼命,把整个房子一把火烧了的可能都不是没有。

于是他住在仓库区的时间越来越多了,和温州人青田人打“三公”,和他们一起喝酒,似乎也有借酒浇愁的意思。他自己都感到奇怪,为什么当自己的女人有背叛倾向的时候,她才显得格外重要?如果没有何塞,如果没有画她裸体画这件事,如果她始终是令他放心的,那么他会这么在乎她吗?也许他早已经去和别的女人同居了呢!

他的心情越来越差,与此同时手气也开始转运了,他打“三公”变得很少能赢,小输已经算是不错了。他开始欠债,向温州人借,也向青田人借。

温州人为他找来了一个从长春来的姑娘,她来西班牙就是来卖的。冈萨雷斯好像对东方人并不感兴趣。当然他自己认为,他是心里纠结着萨莉,他虽然一个多礼拜都没有回去了,但他的脑子几乎全部被她占据了。她的大肚子,她酒窝一样可爱的肚脐眼,还有她硕大的臀部。她的臀部像一片安稳的土地,躺在上面,就意味着远离了颠簸,远离了孤岛的恐惧和不安。

几乎所有的人都说何塞先生是遛狗去了,这真是一件太过奇怪的事。他遛什么狗?去哪里遛了?为什么始终是在遛狗?难道晚上也不睡觉就是在遛狗吗?

还有,他们真的看到他在遛狗吗?住在地下室弹吉他的大胡子青年阿瓦多,还有何塞先生对门住着的大臀大肚子的女人萨莉,还有长椅上抽烟的女人,还有杂货店的老板,他们为什么要这么说?

其实是不是就是说,何塞先生其实是失踪了。他不见了!谁都不知道他去了哪里,就以为他是去遛狗了。因为他本人,何塞先生,确实曾经对一些人说过,他是去遛狗了。比如,他对萨莉就是这么说的,他说他遛狗去了,让她顺带留意对面的门,如果有人按门铃,别理他,只要在猫眼里看一眼,看看是什么人站在他的门外按门铃,注意看看他是不是想撬门而入就行了。

冈萨雷斯在仓库区的生意做得虽然还马马虎虎过得去,但是他欠钱实在太多了。温州人、青田人不再跟他打“三公”,也不再借钱给他。他们只是催他还钱,见面别的不说,就说个钱字。可是可怜的冈萨雷斯哪来钱还给他们?他只得提出继续鏖战“三公”,来大点来大点!他嚷嚷,希望能够转运,把钱赢回来。

但是没人跟他玩。

有个青田人对他说,我可以借给你一万欧元,条件是把你的萨莉借给我睡一晚。居住在马德里的中国人,大多是来自青田和温州。青田整个县,每家每户都有人在马德里生活,所以那个县是个名副其实的华侨县。他们通过各种方式来到西班牙,或者是劳务输出,或者是申请亲人团聚,或者就是过来报个语言班,申请学生居留。反正中国人脑子灵活,办法有的是。比起在老家,这里赚钱要容易得多。当然也不是赚大钱,只是相对国内而言,底层的、草根的、农村的,没有任何权力资源和人脉资源的,待在国内,要是等不到政府拆迁这样的好事,那么就只能受穷受苦。如果来了西班牙,那么生活会很好。在这里开个店,或者百元店,卖小商品,或者是中餐馆,或者就是水果店、小服装店,还有美甲店、理发店,总之应付生计完全没问题。因为开店的门槛低,手续简便,几乎不需要什么费用。另外,马德里的物价实在是便宜,政府对吃的东西几乎不收税。所以肉类、奶制品、水果、海鲜、葡萄酒,等等,都比国内便宜很多。比如水果,在商店在超市,它的标价和国内是一样的,但这里是以公斤计。也就是说,只是国内的一半价。

但是中国人在这里,无论如何,都有被排斥的感觉。没有精英,文化的、经济的、科技的,哪怕是施工,都不如西班牙工人质量高,而自己并不找自身原因,总是觉得人家排外。因此对于西班牙女人,虽然觉得她们皮肤偏粗,臀大,并不好看,但还是对洋女人有幻想。性的侵略和性的占领,才是人性深处真正的胜利和尊严,是不是这样?然而通常的情况是,西班牙女人根本不理会中国人。她们根本不会把温州人青田人放在眼里,她们不跟你玩的。

冈萨雷斯非常愤怒,当即向提出要以借款一万欧元泡他女人的温州人挥出一老拳。他非常威猛,以一当十,很多温州人一起上也不是他的对手。

等警察赶到,冈萨雷斯已经不见了踪影。一帮温州人则被打得鼻青脸肿,有一个人的下巴还脱了臼。

冈萨雷斯就此失踪了,他和何塞先生一样失踪了。但是,后者只是去遛他的狗了,并没有更多的人惦记他。大家都知道何塞先生去遛狗了,月升日落,对谁都没有影响,大家生活照常进行。但冈萨雷斯不见了,却有很多人为此着急,包括萨莉。她快要生了,孩子生下来怎么办?她想找到冈萨雷斯,希望他不是一走了之,总得见个面说说话,把该说的事情说清楚才好。还有一些借钱给了他的人,当然不愿意他就此失踪。钱得要回来,不是吗?

何塞先生不知所踪 / 荆歌

但是茫茫世界,哪里去找到他?伊比利亚半岛还连着欧洲大陆,以任何一种方式,都可以很快跑得无影无踪。还有那窄窄的直布罗陀海峡,游泳都可以过去。非洲那么大,哪里去找到他?

但是很多人都依然很执着地寻找冈萨雷斯。最后,冈萨雷斯没有找到,倒是在一片橄榄树林里找到了几乎已经风干成木乃伊的何塞先生。他的尸体半埋在泥土里,脖子里系着一根绳子,他看上去就像一条正在被遛的狗。他显然是被绳子勒死的。绳子的另一头,没有遛他的人。当然何塞先生不是一条狗,他是一个会画画的人。是他在传说中没日没夜地遛狗。但是,绳子的另一头,却并没有狗。

绳子的另一头,是原本什么都没有呢,还是狗儿早就跑远了?