西北民族大学在校大学生马拉松运动员训练分析

张云山

(西北民族大学 体育学院,甘肃 兰州 730124)

西北民族大学在校大学生马拉松运动员训练分析

张云山

(西北民族大学 体育学院,甘肃 兰州 730124)

以西北民族大学校中长跑队大学生马拉松运动员为研究对象,对参加北京国际马拉松西北民族大学校中长跑队运动员的基础准备期训练、强化期训练、比赛期训练进行跟踪,为大学生马拉松运动员更合理地安排训练量与强度提供依据.

在校大学生;马拉松运动员;训练分析

目前我国马拉松运动开展的越来越好,每年全国有100多场大小马拉松赛事.虽然马拉松在我国开展的越来越好,但是大学生马拉松运动员的成绩近几年进步并不是很明显,主要原因是高校大学生马拉松运动员训练不够专业、训练量偏小、上量和强度过于着急,大学生对马拉松训练认识不够,训练安排不合理导致伤病,影响了大学生马拉松的发展.马拉松训练对服装、器材、场地的要求不是很高,相对来说比较容易开展.目前我国每年都有很多高水平的赛事,但大学生运动员参加的人数并不是很多,说明马拉松在大学里开展的不够理想.从比赛情况看只有很少一部人能跑出理想的成绩.究其原因,与训练比较盲目、没有系统性、训练计划安排不合理有关.据此本文以在校大学生从事马拉松训练过程进行分析,为大学生马拉松训练提供参考依据,使大学生在比赛中发挥自己的最佳水平,不断提高运动成绩.

1 研究对象与方法

1.1研究对象

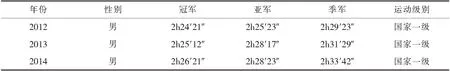

西北民族大学校队马拉松运动员8人,年龄(19~23)岁,训练年限(3~6)年.运动员基本情况见表1.

表1学校马拉松运动员信息表

马拉松比赛的距离是42.195公里,国家体育总局颁布的国家一级马拉松运动员标准是2小时34分00秒, 国家二级运动员标准为3小时10分00秒.

1.2研究方法

1.2.1文献资料法

根据研究目的和研究内容的需要,查阅了《田径运动理论》、《运动训练学》、《运动生理学》与《马拉松跑》等专著,并通过网络检索期刊 、学术论文等有关信息,了解该领域的研究现状,为本文研究提供理论支持和科学依据.

1.2.2专家访谈法

与马拉松相关专家、国家队教练员进行交流,拜访了胡荣、佐藤寿一、杨建勋、韩宗敏等著名教练.

1.2.3数理统计法

整理统计训练量与相关数据绘制成表或图.

2 研究结果与分析

2.1全国高校马拉松比赛现状

目前,全国高校参加马拉松比赛的运动员主要集中在北京的几所大学,开展较好的是北京体育大学、清华大学和北京石油化工学院等.北京高校大学生主要参加北京国际马拉松.表2为近几届北京国际马拉松高校马拉松运动员成绩.

表2近几届全国大学生马拉松成绩

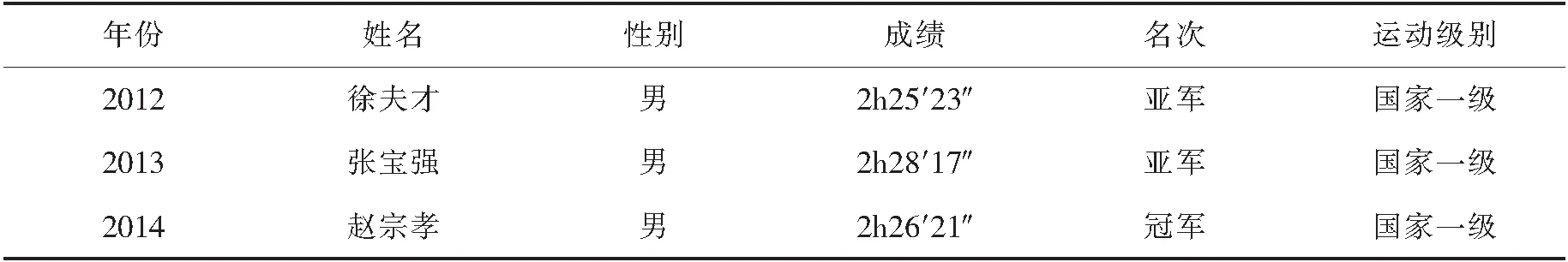

2.2西北民族大学近年来参加大学生马拉松比赛成绩

西北民族大学近几年在全国大学生比赛中取得的成绩较为理想,如表3所示.在2012年和2013年均取得亚军,在2014年取得了冠军.

表3西北民族大学近年来参加大学生马拉松比赛成绩

2.3马拉松的概念

马拉松(Marathon)为国际上非常普及的长跑比赛项目,全程距离 26 英里 385码,折合为 42.195 公里.分全程马拉松(Full Marathon),半程马拉松(Half Marathon)和迷你马拉松(Quarter Marathon)三种.以全程马拉松比赛最为普及,一般提及马拉松,即指全程马拉松.马拉松级别可分为国际健将级、健将、国家一级、国家二级.

马拉松是一项以有氧耐力为主的长时间耐力性项目,肌肉长时间的持续工作是马拉松运动最大的特点,所以运动员有氧耐力的好坏,直接影响成绩.耐力是基础中的基础,可以直接反映出一个运动员能源物质储备的大小,有氧代谢能力的高低及运动器官组织抗疲劳能力的强弱决定着运动水平的高低.有氧耐力训练是马拉松起步的初始阶段,在训练中身体肌能的提高,运动负荷的增加都离不开基础的有氧训练.

2.4制定马拉松训练原则

2.4.1西北民族大学训练计划安排

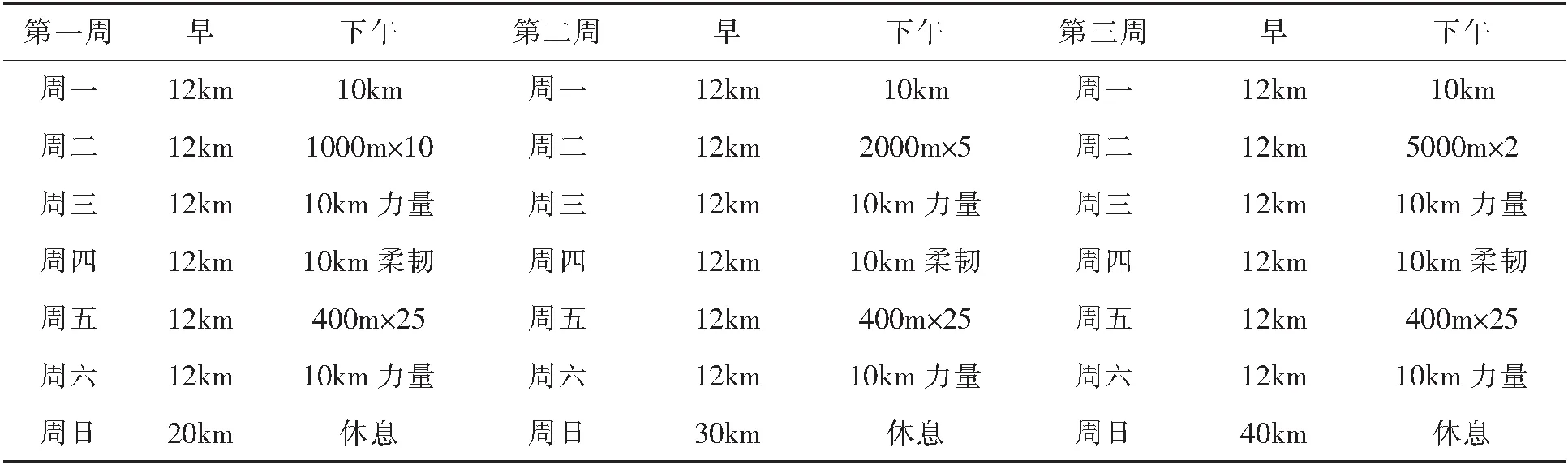

表4西北民族大学大学生小周期训练前三周训练安排

西北民族大学马拉松运动员一直选择小周期训练模式,每年重点参加北京马拉松比赛,小周期训练主要是在大周期中分成若干个小周期,为更有效地完成训练内容,我们采用的是练三周调整一周的安排.

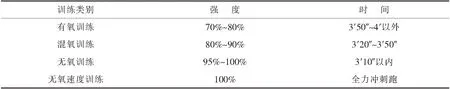

2.4.2训练负荷强度安排

根据西北民族大学马拉松运动员的训练水平安排适当的有氧、无氧、混氧训练的强度.有氧跑强度为每公里3′50″~4′00″,混氧强度为每公里3′40″~3′25″,无氧强度为每公里3′10″以内,无氧速度训练为100 m至300 m全力冲刺跑.

表5马拉松训练负荷强度安排

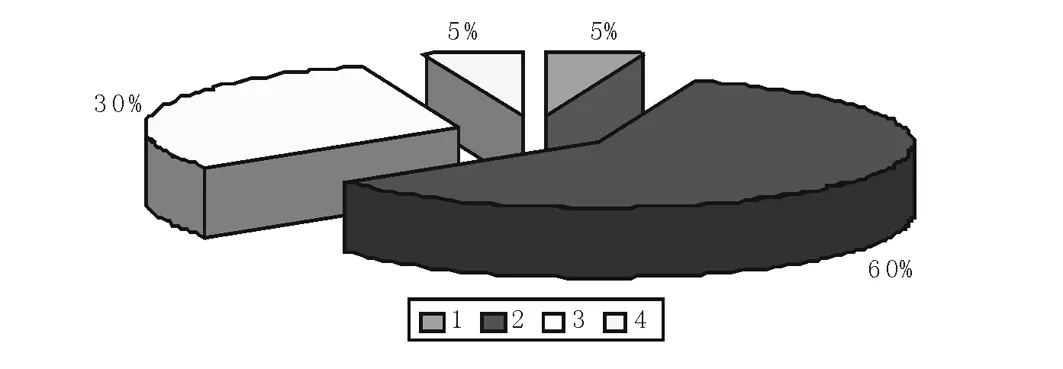

准备期要12周时间,训练目标是通过跑的技术练习和身体素质练习来提高肌肉效率和有氧跑能力,这一时期有氧跑的训练量占60%;无氧速度训练和无氧训练量各占5%;混氧训练量占30%.采用各种不同类型的持续跑,以发展有氧代谢能力,并逐步提高有氧训练跑的经济性,周负荷量在160~200公里.

图1准备期训练负荷强度比例图

(5%:无氧速度训练;60%:有氧训练;30%:混氧训练;5%:无氧训练)

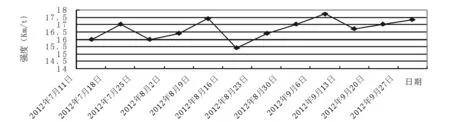

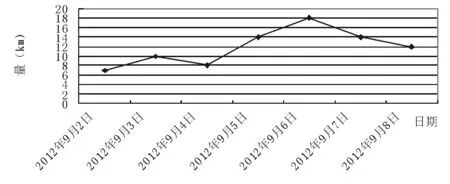

图2无氧训练量变化

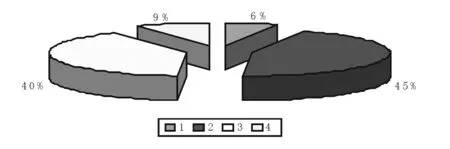

强化期要4个星期的时间,这一时期的目标是逐渐提高训练强度.训练的目标是提高与专项马拉松比赛要求有关的素质能力,采用与专项比赛速度相近的练习手段来提高专项能力.此时的有氧训练量占45%、无氧速度训练量占6%、无氧训练量占9%、混氧训练量40%.随着比赛强度的需要,这时期的训练强度不断地上升达到最高点,周负荷量以每周20%逐渐减少,训练量从200公里左右逐渐降到120公里左右.

图3强化期训练负荷强度比例图

(6%:无氧速度训练;45%:有氧训练;40%:混氧训练;9%:无氧训练)

2.4.3马拉松身体素质训练方法2.4.3.1力量训练

力量是运动员体能训练水平的重要标志.马拉松运动员力量训练主要以负重练习、多种跳跃练习以及腰腹肌训练为主,学生力量训练一周2次.主要训练方法有:腹肌+背肌每组100次共2组、垫步折叠腿大步走拉胶带3组、负重前后过栏3组、单腿下蹲起16次一组共3组、负重20公斤深蹲与半蹲一组16次共3组.

2.4.3.2柔韧训练

柔韧训练可以增加关节活动幅度,提高肌肉肌腱韧带等组织的伸展性,还有预防伤病,帮助恢复的作用.柔韧练习每周做2次,训练方法是整套的牵拉体操练习,每个动作牵拉20秒,逐渐牵拉到极限.

2.5马拉松训练的主要方法与训练安排

2.5.1每年训练量

从图4每年训练量变化与表3比赛成绩对比,可以看出马拉松运动员负荷训练都是以循序渐进的、由低到高的模式进行,比赛成绩随着训练量的提高而提高.

图4西北民族大学马拉松运动员2010年—2014年每年训练总量

表62010年—2014年比赛成绩

2.5.2无氧训练

无氧耐力训练目的是发展乳酸供能无氧耐力,提高氧运输能力、肌纤维摄氧量.无氧耐力训练必须使心率迅速增加,生成一定量的乳酸,并持续数分钟.无氧耐力训练应有计划、有步骤地进行,一般安排在训练课的后半段.由于持续时间短,体内积累的乳酸不多,并且每次练习后的休息时间较长,对培养速度素质,提高大脑皮层调节运动器官的灵活性、肌肉收缩和放松交替频率、肌肉中的无氧分解过程具有明显的作用,运动员能较好地控制速度节奏,发展其速度水平.马拉松运动员通过有氧耐力训练或混氧训练后进行无氧耐力训练,提高了机体的磷酸肌酸和肌糖原的储备量,取得明显的超量恢复的效果,同时提高无氧耐力和速度耐力.训练常用的距离为400 m到5 000 m.

表7无氧训练手段

2.5.3混氧训练

混氧训练是有氧和无氧的混合,是交替进行的训练,主要用于运动员无氧阈的刺激.提高无氧阀的水平,增加有氧训练过程中的难度,以便有效地解决在有氧训练中提高平均训练强度的问题,特别是进行高海拔(1 600 m~2 400 m)地区训练和长距离训练.大强度训练过程中,运动员出现机体疲劳不易恢复的问题时,通过采用混氧训练方法,在有氧训练基础不断夯实的状态下,分段落、分时间控制一定速度来提高训练的强度以达到预期的训练效果.混氧训练的负荷量应循序渐进,在长段落或长距离有氧训练中增加了速度训练内容,达到或接近个体无氧阈值.采用的主要方式是专门的混氧训练课,包括越野跑的段落和速度事先设计,按照练习强度看是否达到设计的要求,心率在(160~170)次/分,常用的距离为20 km、30 km、40 km.

2.5.4调整期训练安排

调整期训练一般为一周,这一周主要以有氧训练为主,保持柔韧训练.主要采用的训练法为一周训练量80 km左右,以低强度恢复性慢跑为主.训练的重点是恢复体力,为下一个周期训练做好准备.日训练量见图4所示.

图52012年调整训练日跑量变化趋势图

3 结论

马拉松主要以有氧训练为主,训练负荷量要循序渐进,训练的量与强度不能同时提升.要想马拉松达到一定水平,大学生在学校应选择小周期训练模式,注重有氧训练适当安排无氧训练、结合混氧训练,全方面提高身体素质机能,保质保量完成训练,一周最低要完成13次训练课才能达到训练效果.一般训练安排为早上7点至8点半,下午4点半至6点半,课与课的安排要交替.从训练与比赛的结果看,大学生马拉松训练要以能力为核心,强度为辅助的训练方法是合理的.

[1] 于奎龙.我国女子马拉松项目的竞技现状、存在的主要问题及其对策研究[D].云南师范大学,2006,(5).

[2] 冯美云,胡新民,吕岩,王德显,胡荣等.备战第28届奥运会田径女子耐力性项目综合攻关与服务[J].体育科学,2006,26(3).

[3] 黄治.从比赛中谈我国马拉松训练[J].中国体育科技,1981,(2).

[4] 王世涛.对优秀女子马拉松运动员张淑晶的研究[J].吉林体育学院学报,2008,24(4).

[5] 吕岩,王德显.国家女子长跑队训练模式探析[C].中华人民共和国第十届运动会科学大会论文摘要汇编,2005.

[6] 姚颂平.继承与弘扬马特维也夫教授的运动训练学术思想[J].体育科学,2006.

[7] 宗华敬.利迪亚德的马拉松训练法[J].贵州体育科技,1984,(3).

[8] 韩佐生.韩国男子马拉松保持领先的奥秘[J].田径,2000,(3).

[9] 宗华敬.马拉松、长跑项目运动训练理论的发展动向[J].天津体育学院学报,2001,(02).

[10] 张艳平,翟丰.马拉松运动员的速度训练与速度分配特征[J].辽宁体育科技,2002.

[11] 焦芳钱,刘大庆.我国女子马拉松训练理论研究综述[J].中国体育科技,2008.

Perspective and Analysis on the Training of College Students Marathon Athletes: Taking Northwest University For Nationalities as an Example

ZHANG Yun-shan

(School of Physical Education, Northwest University for Nationalities, Lanzhou 730124, China)

The research objects of this paper were from the student marathon athletes of the middle-distance race team of Northwest University for Nationalities. The author analyzed the basic preparation training training, strengthening the training period and competition period training track of the long-distance runners who participate in the Beijing International Marathon. It is helpful for coachers to arrange scientifically and reasonably the training load and intensity of these marathon athletes.

College students; Marathon athletes; Training

2016-04-20

张云山(1983—),男,河北乐亭人,硕士,讲师,主要从事运动训练方面的研究.

G808.1

A

1009-2102(2016)02-0083-06