跨文化视角下的中美汉语教材文化呈现比较①

欧阳芳晖,周小兵

(1.中山大学外国语学院,广东,广州510275;2.中山大学翻译学院,广东,广州510275;3.中山大学国际汉语学院,广东,广州 510275)

跨文化视角下的中美汉语教材文化呈现比较①

欧阳芳晖1.2,周小兵3

(1.中山大学外国语学院,广东,广州510275;2.中山大学翻译学院,广东,广州510275;3.中山大学国际汉语学院,广东,广州510275)

汉语作为外语教材;跨文化视角;中国文化;学习者本族文化;双向呈现

应用内容分析法,从跨文化角度系统考察、对比了4套汉语教材中“国别文化”与“社会文化背景”的双向呈现情况。结果表明,相较于中国版教材,美国版教材的双向呈现充分一些,策略多元一些,内容真实一些。在实现跨文化能力目标、满足英语区教学需求上,美国版教材有较多的优势。

0.引言

上世纪70年代,随着“交际能力”主导地位的确立,文化成为外语教育不可或缺的一环。交际能力指能够在目标语社会文化环境中有效、得体地使用语言,因此,当时的文化教学是单向的,即为获得目标语母语者的社会文化知识及能力。但进入90年代,外语教育的目标不再局限于交际能力,理解目标文化、反思本族文化、在文化之间建立联系的能力——“跨文化能力”也被囊括入内(Byram,1997;陈申,1999;祖晓梅,2003)。美国《21世纪外语学习标准》、欧盟《欧洲语言共同参考框架》等具国际影响力的外语教育纲领文件对此均有反映。在“对外汉语教学”向“汉语国际教育”转变的当下,如何与时俱进、根据实际需求更新我们的文化教学理论?如何据此编写合适的汉语教材并实施文化教学?这些都是值得关注的问题。我们认为,汉语教材中的文化内容应该体现跨文化的视角——文化呈现不能是单向的,至少应该是双向的。

现有的教材研究主要关注中国文化内容(胡明扬,2004;张英,2004;娄毅,2006),学习者本族文化及其与中国文化的呈现关系尚待挖掘。本文以面向北美大学生的中国版教材和美国版教材为例,系统对比两类教材在双向呈现上的异同。具体有两个考察层面。一是“国别文化”,即文化主题的国别属性。比如,“中国人过春节”属“中国文化”,“美国是万税之国”“加拿大人冬天爱去滑雪”属“英语母语国家文化”②英语母语国家包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰和爱尔兰等。。看教材是否以及如何呈现这两类文化。二是“社会文化背景”,看教材是否恰当地呈现了对话或短文中人物的国籍、族裔背景以及活动环境。如果说第一点是直接、显性地呈现文化,那么第二点则是间接、隐性地呈现文化,两点均需重视。

应该说明的是,本文中的“文化”既包括人类创造的物质和精神产品,也包括人类的行为习惯和价值体系,还包括影响文化形成的气候、地理等环境因素。简言之,包括了知识文化、交际文化、大写C文化、小写c文化、古代文化、当代文化等等,是最广义的文化。

1.研究设计

1.1研究对象

本文选取了北美大学广泛使用的四套综合性汉语教材为考察对象。其中,中国出版的有刘珣主编的《新实用汉语课本》(以下简称《实用》,北京语言大学出版社,2010),吴中伟主编的《当代中文》(英语版)(以下简称《当代》,华语教学出版社,2009);美国出版的有姚道中、刘月华主编的《中文听说读写》(以下简称《读写》,波士顿剑桥出版社,2010),吴素美主编的《中文天地》(以下简称《天地》,培生教育集团,2011)。四套教材均包括初级与中级的课本与练习册,共30册。

1.2研究方法与工具

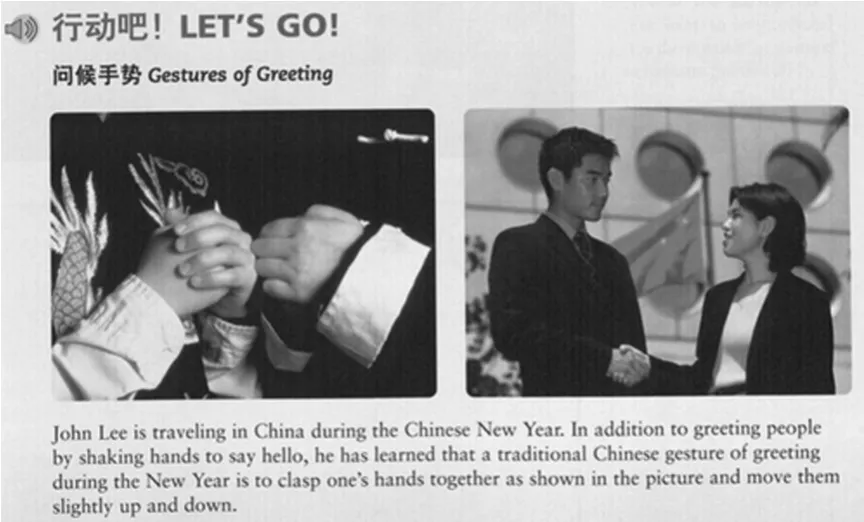

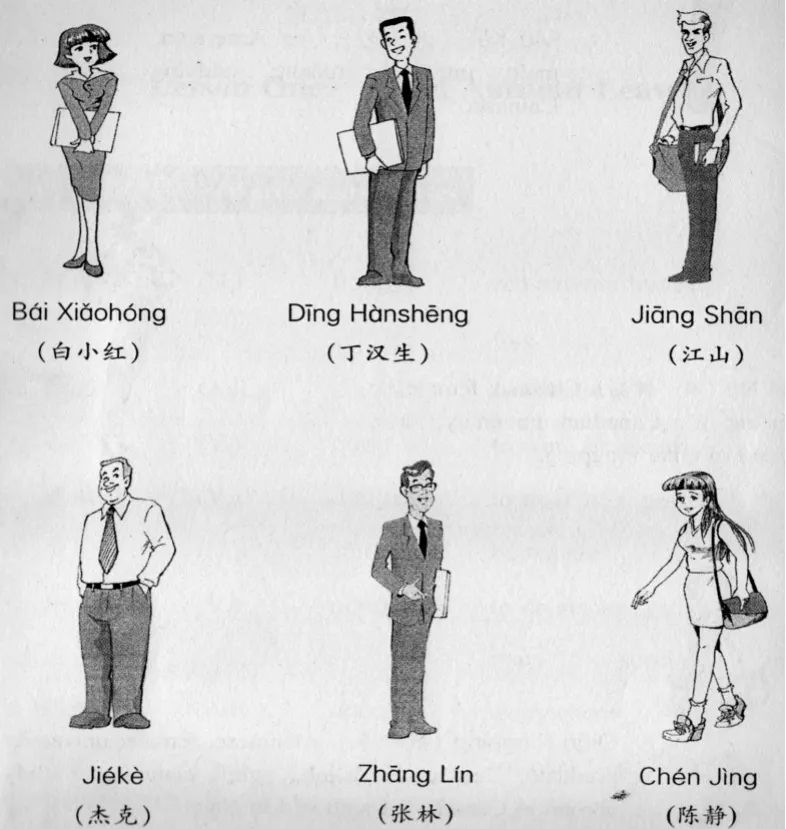

本文采用量化与质化相结合的内容分析法对教材进行考察。下面主要说明量化部分的操作。我们规定,介绍或讨论某一文化主题的段落、篇章或图片算作一条“文化记录”(例1)。“图片配文字”情况下,只要是同一主题,图片与文字合起来计为一条“文化记录”(图1)。隐含在字、词、句、段、对话篇章中的文化因素不计入内。

(1)随着移民人数的增多,东西方文化之间的差异也日益显露出来。一位老奶奶就遇到了这样的问题。她女儿在华盛顿开了一家商店,最近,她女儿要去外地出差,就让她临时照看一下,可是还不到一个星期,她就被警察给抓走了,原因是她把香烟卖给了未成年人。老奶奶觉得很难理解:在中国的时候,谁来买烟她都可以卖。(《当代》)

图1:《天地》文化记录一例

每条文化记录至少有三个考察点:文化主题的国别属性是什么?是独现还是共现文化?若为共现,那么呈现的是差异还是相似之处?以“国别属性”为例,例(1)是关于中国和美国法律在能否卖香烟给未成年人上的差异,即同时谈及中美两国文化,因此在“中国”与“英语母语国家”类目下分别记“1”。又如,图1是关于中国人平常以及过年时的问候手势,因此仅在“中国”类目下记“1”。通过对所有的文化记录进行考察,可以计算得出中国文化与英语母语国家文化在教材中出现的频次比例。“呈现方式”与“呈现角度”同理。

两位编码员单独对教材进行以上分析。两份分析结果的信度检验值为0.913,说明可信(〉0.9)。

2.国别文化

2.1国别属性、呈现方式与呈现角度

先看四套教材呈现各国文化的情况。

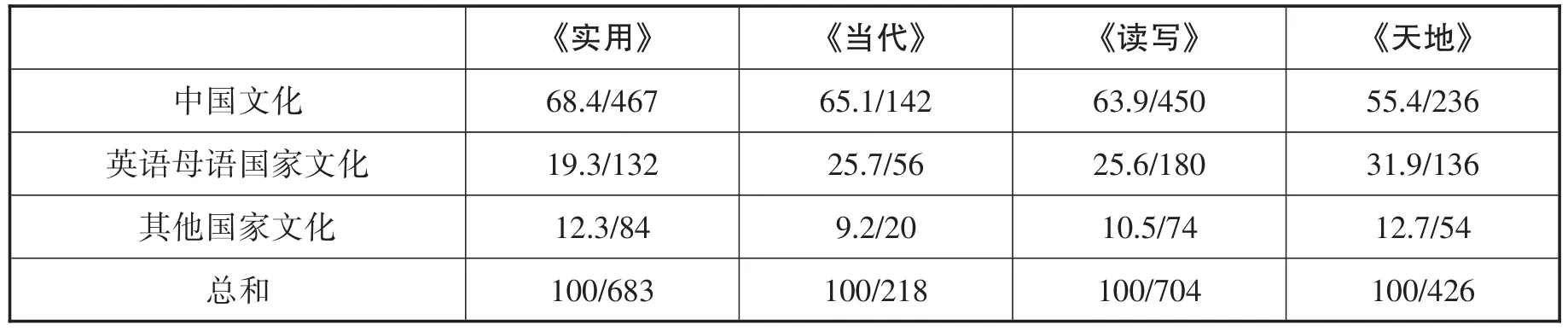

表1显示,四套教材呈现中国文化的频次均高于英语母语国家文化,中国文化占主导地位。但具体来看,中国文化与英语母语国家文化在《天地》中相对均衡(55.4%与31.9%),在《实用》中差距最大(68.4%与19.3%),《读写》与《当代》介于前面两者之间。可见,美国版教材,尤其是《天地》中的英语母语国家文化比中国版教材的突出一些。

表2(下页)显示,“共现中国文化与英语母语国家文化”这一方式仅在《天地》中占优势(51.5%),在其余三套教材中均远少于“独现中国文化”,其中《实用》和《当代》最低(分别为23.4%和24.2%)。可见,美国版教材《天地》联系、对比、反思文化的机会非常丰富,《读写》次之,中国版教材则相对有限。

表1:文化的国别属性(%/次)

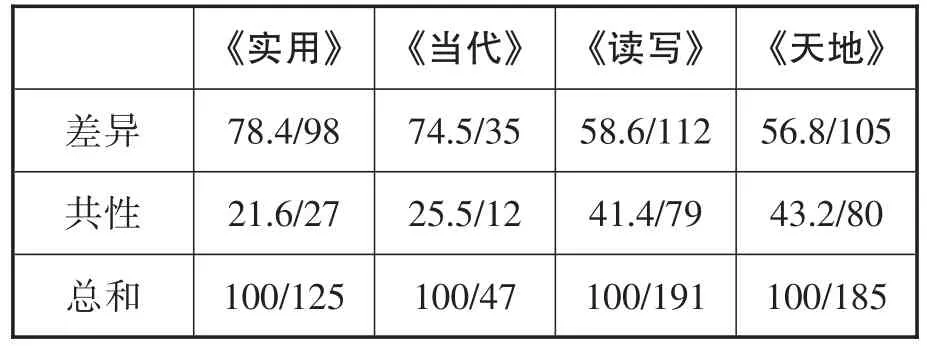

表3显示,中国文化与英语母语国家文化共现时,均以呈现“差异”为主,但“差异”与“共性”在美国版教材中较为均衡:《读写》分别为58.6%、41.4%,《天地》分别为56.8%、43.2%。可见,中国与英语母语国家文化的相似、相通之处,美国版教材比中国版教材呈现得突出一些。

2.2国别文化的共现策略

美国版教材采用文化共现的方式比中国版教材频繁(见表2),其文化共现的具体策略也比中国版教材多元。先看中美教材共用的策略,主要有二。

表2:国别文化的呈现方式(%/次)

其一,直陈中国文化与学习者本族文化的差异。如①例6、7、8、10、11、14、15、18、19原文为英语,此处为作者翻译。:

(2)中国画用纸,油画常常用布;中国画主要用墨和水画,油画一定要用油彩画。

(《实用》)

(3)美国等西方国家的法律禁止家长体罚孩子,中国等东方国家却不是这样。(《当代》)

(4)在中国,直呼其名所反映的亲密程度比在西方高得多。(《读写》)

(5)在西方文化中,选择送钱而非礼物是不太用心的表现,但在中国送红包很常见。

(《天地》)

中美教材的共同特征是富含中国与英语母语国家文化的差异呈现(表3),而直接、客观地陈明具体差异是中美教材共用的主要策略,如上例中的传统艺术、教育理念、称谓习惯、送礼文化。此外,中美教材还涵盖了婚恋观念、节庆仪式、用餐礼仪、幸运数字、运动喜好等各个层面的差异点。此策略利于在有限的篇幅内有效地丰富学习者的跨文化知识储备,对提高文化敏感度、增加文化学习兴趣也有帮助。

表3:文化共现下的呈现角度(%/次)

其二,呈现中国文化在学习者本族文化影响下的变化。如:

(6)受西方消费文化影响,中国人尤其是受过高等教育的年轻人也常透支消费。

(《实用》)

(7)中国开放了,除了传统的节日外……他们最喜欢的西方节日是圣诞节和情人节。(《当代》)

(8)中国文化中的“隐私”概念不像在西方那般神圣不可侵犯……但中国公民越来越重视隐私权。(《读写》)

(9)传统上白色常与服丧联系在一起……但受西方文化影响,现在新娘也穿白色礼服参加婚礼。(《天地》)

除了文化差异,中美教材还呈现了文化的相似之处(表3)。这主要指中国文化受西方文化影响并接受的部分,如上例对消费习惯、过节喜好、隐私界限、婚庆仪式的呈现。李泉(2011)指出,教材应该加强对当代中国吸收外来文化的介绍。中西差异固然显著,但也并非泾渭分明。教材若过度强化差异,则可能陷入“异化”中国文化的误区,这既不利于消除外国人眼中“神秘古老”的中国印象,也不利于塑造“开放包容”的当代中国形象。所以中美教材均反映了中西文化趋同现象,应该充分肯定。

此外,美国版教材还应用了以下两个共现策略。

第一,借助学习者本族文化解释对应的中国文化现象或概念。如:

(10)中秋节有点像美国的感恩节,是一家人团圆的节日。(《读写》)

(11)女足是比男足好,可是我听说女足队员挣的钱不到男足的十分之一……他们的收入是由市场经济来决定的。美国职业女篮队员的薪水跟职业男篮比,也少多了。

(《读写》)

(12)“爱屋及乌”跟英语中的“Love me,love my dog”意思相近。(《天地》)

(13)QQ是中国流行的一种即时通讯方式,跟MSN或者Yahoo Messenger相似。(《天地》)

此策略抓住了中西文化深层相通、但表现形式各异的部分,在学习者熟悉的现有认知框架下,引入对中国文化的理解。这不但降低了认知难度,而且与呈现文化趋同现象的策略相似,拉近了文化距离,增加了学习者对中国文化的认同感。另外,一一对应的文化关系,也令文化对比落到了实处,显得具体而生动。

第二,基于文化差异反思本族文化。如:

(14)李哲:我嫂子整天要她学这学那,可是我哥哥反对给孩子太大的压力……

丽莎:我的童年可以说很快乐。可是现在,每次上中文课我就想,要是我小时候父母就让我学中文,我现在就轻松多了。(《读写》,哥嫂分别为在美墨西哥裔移民和香港移民,丽莎为美国人)

(15)丽莎:我听说中国政府规定办公室和公共场所,冬天暖气温度不能高于摄氏20度,夏天空调不能低于26度。

柯林:这个规定我举双手赞成……我们美国学校的教室,冬天穿衬衫还出汗,夏天穿毛衣还冷得不得了。

雪梅:可不是吗,太浪费了。(《读写》)

(16)传统中医中药重视疾病预防。你认为西医西药也重视疾病预防吗?(《天地》)

(17)你的文化中有与“关系”相近的概念吗?你的文化中,“关系”在商业世界里有多重要?在社交场合如何起作用?(《天地》)

如果说前面的策略都是以学习者本族文化为基点,来认识、理解中国文化,那么最后这一策略则提倡以中国文化为基点,反过来审视本族文化,如上例中美国人反思美国教育的松散、节能政策的落后。相较于中国版教材,这种视角在美国版教材中要突出得多。事实上,《读写》和《天地》在每课课头提问与课末练习中,均设计了与该课主题相关的反思类问题(例16、例17)。系统地提出这类问题,对学习者养成对比文化、反思文化的习惯大有裨益。

2.3讨论

中美教材均以中国文化为主,学习者本族文化为辅;以文化差异为主,文化共性为辅。但是,就学习者本族文化的呈现而言,中国版教材比较笼统,而且频次低、策略少、程度浅;美国版教材则相对具体,并且频次高、策略多、程度深。总体来看,美国版教材联系、对比、反思文化的机会比中国版教材丰富,体现的跨文化意识强于中国版教材。

以往的文化教学只重视目标语文化,但跨文化能力强调在文化之间建立关系。如何让学习者本族文化的呈现不流于表面,真正有助于跨文化能力的发展,是值得我们思考的问题。这个问题在中美教材中都得到了处理,但美国版教材优势大一些。主要原因有二。

其一,善于把握学习者视角,满足学习者需求。比如前文谈到的借助本族文化解释中国文化的策略。此外,美国版教材对中日文化的处理,也说明了这一点。美国人常常对区分亚洲各国,比如中国和日本的文化感到困难。《读写》通过设计美国人把中文书放在日文书区、将“小东京”误认为“中国城”、混淆中国餐厅和日本餐厅等情节反映了该问题。《天地》也设计了针对中国城与美国其他少数族裔聚居地差异的讨论练习。可见美国版教材把握学习者视角的精准。

其二,强调文化反思,深化文化学习。Kramsch(1983)指出,文化学习的主要目标之一,是帮助学习者更好地了解本族文化。不同于疏离地对比文化,文化反思让目标文化与学习者身边真实的文化联结起来,学习者得以用一种“局外人”的眼光,重新审视、定位本族文化,由此获得对本族文化的新认知。而这正是北美等英语母语地区进行外语教育的主要目标之一。

3.社会文化背景

3.1人物国籍与族裔背景

先看核心人物的国籍背景。“核心人物”指教材单独列出的、配有图片或背景简介的人物表人物,常常贯穿整套教材。

表4:核心人物的国籍背景(人)①核心人数为初级与中级课本的加和。初级与中级均出现的核心人物只计一次。

表4显示,《实用》和《当代》核心人物均为六个中国人,三个英语母语者;《读写》相反,中国人只有三个,英语母语者则有七个;《天地》无核心人物,国籍也未加说明,但从课文及配图判断,中国人比美国人少。这主要因为,中国版教材的人物活动环境多设在中国,所以中国人较多;美国版教材多设在美国,所以英语母语者较多。

中美教材在体现美国族裔多元性上也存在明显差异。美国版教材比较客观、真实地呈现了美国族裔多元化的社会现实。《读写》(中级)核心人物之一为非洲裔学生(图2),教材配图出现非洲裔人物达54人次。《天地》虽无核心人物,但非洲裔形象在配图中随处可见(图3),达63人次。反观中国版教材,除汉语母语者外,其余人物均为白种人(图4、图5),非洲裔人物零人次。这种设计无视北美社会多族裔的现实,也没有反映从北美来华的汉语学习者多族裔的情况,暴露出中国版教材对北美地区的“刻板印象”——美国人、加拿大人乃至西方人都是白种人。

图2:《读写》(中级)核心人物图

图3:《天地》课本插图

图4:《实用》(中级)核心人物图

图5:《当代》(中级)核心人物图

3.2人物活动环境

《实用》全套的人物活动基本都在中国,即呈现英语母语者在中国留学和生活的所见、所闻、所想。如,英国人林娜认为中国人在公共场合说话声音太大,加拿大人丁立波不解中国人聚餐总抢着买单,等等。英语母语者在中国遭遇的各种“文化冲击”是引入文化对比、凸显文化差异的有趣切入点,四套教材均有应用。不过在《实用》中,这几乎是唯一的方式,体现了“英语母语者在中国”与“英语母语者看中国文化”的单一视角。

《当代》人物活动先在北美,接着是北美和中国穿插,最后基本是中国。因而视角有两种,一与《实用》相似,即透过英语母语者的视角看中国文化。如,加拿大人杰克参加中国朋友侄儿的抓周仪式,美国人马克游览北京、西安、上海,等等。二是透过汉语母语者的视角看北美文化。如,中国人移民北美后爱好从养鸟变成养狗,中国人林娜有感于加拿大环境之好、人口之少和交通文明水平之高。例1中国老奶奶卖香烟给未成年人而触犯美国法律,也属此类。

《读写》初级和中级上册的人物活动均在美国,中级下册转到中国。相似地,《天地》初级的人物活动也都在美国,中级则既有美国人去中国留学、旅游等内容,也包含中国人在美国的生活感悟。可见,美国版教材采用了互访式设计和双向视角。美国版教材有两个特点,第一,更倾向于呈现美国社会文化环境,尤其在初级阶段。第二,借助北美大环境下的华裔族群“小环境”,呈现中国文化及其与美国文化的复杂关系。

比如“饮食”主题,“小环境”就常设在美国的中餐馆。《读写》“吃饭”一课,吃的是饺子、家常豆腐、酸辣汤等经典中式菜肴,喝的却是冰茶、冰可乐等美式冷饮,并不忘嘱咐服务员“多放冰”。《读写》“在饭馆儿”一课,点完清蒸鱼、芥兰牛肉、菠菜豆腐汤、清炒小白菜后,“麻烦先来四杯冰水”。相似地,《天地》“点菜”一课,也用冰红茶、可乐和水来搭配炒饭、炒面、饺子和汤。总之,这些人物生活在美国,但经常光顾唐人街、中餐馆;吃的是中国菜,但搭配的不是热茶,而是美国人酷爱的冷饮。这些中美饮食文化“混杂”(hybridity)的现象真实而生动,体现了中美文化的融合。又如“教育”主题,《读写》将“小环境”放在美国的一个移民家庭里。父母分别为来自香港的第一代移民和来自墨西哥的第二代移民,通过他们在孩子教育问题上的争执,凸显出中美教育观差异(例14)。

3.3讨论

中国版教材的族裔背景单一,英语母语者、汉语学习者都是白种人,暴露了编写者对北美社会文化现实的刻板印象、跨文化视野的局限性。美国版教材涵盖亚裔、非洲裔、墨西哥裔人物,比较真实地反映了美国族裔多元性。

虽然是供北美地区使用,但《实用》场景却没有北美,全是中国,更适合在中国学汉语的留学生使用。就此而言,《实用》不能算是真正意义上的区域性教材。其他教材场景均从北美过渡到中国,充分考虑了北美学生先在北美学习,后到中国留学、旅游、生活的实际情况。非目标语环境下使用的教材,内容应该反映当地使用者的学习环境和学习生活(李泉,2012:9;周小兵、陈楠,2012)。熟悉的内容能够激发表达兴趣、降低学习难度,让学习者做到有话想说、有话可说,这对初级水平的学习者来讲尤其重要。

此外,美国版教材呈现北美“大环境”下的华裔族群“小环境”,有两点优势。一方面,增加北美环境下中国文化的呈现机会。另一方面,结合学习者对中国文化的已有认知和体验,理解中美文化冲突、并存、交融的复杂关系。教材应该有效地引导教师和学生,挖掘混杂现象中的文化学习机会。

4.结语

本文从跨文化角度系统考察、对比了四套教材。中国版教材《实用》和《当代》双向呈现了中国文化与学习者本族文化,值得肯定。但综合来看,在“国别文化”和“社会文化背景”显隐两个层面,不及美国版教材《读写》和《天地》。美国版教材两类文化的结合充分一些、策略多元一些、内容真实一些。

学习者跨文化能力的培养,应该是汉语教材编写与施教的重要任务。一味强调中国文化的汉语教材是跛足的,许多编者都意识到这一点,加入了学习者本族文化的内容。但是,如何提升学习者本族文化的呈现质量,使其在教材中与中国文化更多、更深、更系统地结合,创造有意义的跨文化学习机会,则需进一步探讨。《读写》《天地》一类区域性、本土性较强的教材,在实现跨文化能力目标上有较多的优势,值得我们学习借鉴。

陈申1999西方语言文化教学的演变与发展[J].世界汉语教学(1).//Chen Shen1999Evolution of teaching language and culture abroad[J].Chinese Teaching in the World(1).

胡明扬2004何谓中华文化,且由学生自己品评[J].世界汉语教学(1).//Hu Mingyang2004It’s up to the students to evaluate Chinese culture[J].Chinese Teaching in the World(1).

李泉2011文化内容呈现方式与呈现心态[J].世界汉语教学(3).//LiQuan2011The presentation of cultural content and the attitude towards presenting it[J].Chinese Teaching in the World(3).

——2012对外汉语教材通论[M].北京:商务印书馆.//Li Quan2012An Introduction to Textbooks for Teaching Chinese as a Foreign Language[M].Beijing:The Commercial Press.

娄毅2006关于AP汉语与文化教材文化内容设计的几点思考[J].语言文字应用(1).//Lou Yi2006 Some thoughts on the cultural content design of AP Chinese language and culture textbooks[J].Applied Linguistics(1).

张英2004对外汉语文化教材研究[J].汉语学习(1).//Zhang Ying2004A study on culture textbooks in teaching Chinese as a foreign language[J]. Chinese Language Learning(1).

周小兵,陈楠2013“一版多本”与海外教材的本土化研究[J].世界汉语教学(2).//Zhou Xiaobin& Chen Nan2013A study on the localization of single-edition-multi-version Chinese textbooks vis-a-vis overseas Chinese textbooks[J].Chinese Teaching in the World(2).

祖晓梅2003跨文化能力与文化教学的新目标[J].世界汉语教学(4).//Zu Xiaomei2003Intercultural competence and the new goal of cultural pedagogy[J]. Chinese Teaching in the World(4).

Byram,M.1997Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence[M].Clevedon:Multilingual Matters.

Kramsch,C.1983Culture and constructs:communicating attitudes and values in the foreign language classroom[J].Foreign Language Annals(4).

A Contrastive Study of Cultural Presentation in Chinese and American Textbooks of Teaching Chinese as a Foreign Language from an Intercultural Perspective

Ouyang Fanghui1.2,Zhou Xiaobing3

(1.School of Foreign Languages,Sun Yat-sen University,Guangzhou,Guang 510275,China;2.School of International Studies,Sun Yat-sen University,Guanzhou,Guangdong510275,China;3.School of Chinese as a Second Language,Sun Yat-sen University,Guangzhou,Guangdong 510275,China)

textbooks of teaching Chinese as a foreign language;intercultural perspective;Chinese culture;learner’s own culture;mutual presentation

This study aims to explore the similarities and differences of mutual presentation of Chinese culture and learners’own culture in four sets of Chinese and American textbooks of teaching Chinese as a foreign language.Content analysis is used to investigate the extent and means of mutual presentation at both the national culture level and sociocultural background level.It is found that American textbooks show a fuller array of strategies in cultural comparison and a higher degree of realism in mutual presentation,and may hence better fulfill the objective of developing learners’intercultural competence.

H195.4

A

1674-8174(2016)01-0078-07

【责任编辑张耀文】

2015-08-09

欧阳芳晖(1981-),女,广东广州人,中山大学博士研究生,中山大学翻译学院教师,研究方向为二语教学与文化教学,电子邮箱:ouyfh@mail.sysu.edu.cn。周小兵(1955-),男,浙江镇海人,中山大学教授,博士生导师,研究方向为现代汉语、汉语二语教学与国际汉语教材研究。

①感谢匿名审稿专家和编辑部提出的宝贵意见。