我国汉语教学模式的历史、现状和改革方向①

宗世海

(暨南大学华文学院,广东,广州 510610)

我国汉语教学模式的历史、现状和改革方向①

宗世海

(暨南大学华文学院,广东,广州510610)

教学模式;课程体系;听说一体;读写一体;教材;教学质量控制

(1)梳理了我国上世纪70年代以来的主流汉语教学模式,发现学界所说的三种汉语教学模式中,“讲练-复练+小四门”并不是独立的教学模式;而“分技能教学”模式实际上内含两个不同的模式:“综合+分技能”模式,“狭义分技能”模式,前者目前占主导地位。(2)调查整理了我国34所高校、51个教学类型的汉语教学模式现状,发现共有3种教学模式,其中“综合+分技能”教学模式占绝对比例,达80.4%,该模式中又含6个分模式,其中以“综合+小四门”分模式为比例最高;“分技能”模式中又含2个分模式,其中“听说+读写”分模式我们认为代表了汉语教学模式改革的方向;调查还发现采用“综合+分技能模式”的大多数教学类型都存在使用教材不配套、随意搭配、拼凑,其多门课的授课教师之间也缺少配合的问题。(3)目前业界采用最广的“综合+小四门”分模式所依据的“结构-功能”理念需要检讨;该模式需要五门课、五本教材、五个教师的密切配合与合作,而实际操作中这些配合与合作很难保证,结果出现脱节,重复浪费,以及对不同课程任课教师的不公平,其教学效率也不高,最好废止。(4)从能力训练统帅知识教学、“听说一体”“读写一体”理念出发,阐述了狭义分技能模式中“听说+读写”分模式的优势,并结合作者经验阐述了该分教学模式的操练要点,列举了该教学模式有效性的部分证据。

1.引言

关于教学模式,学界引述的或者创造的已有多种,我们比较同意乔伊斯等的看法:教学模式是构成课程、选择教材、指导教学活动的一种计划或范型。(乔伊斯等,2002)以及一种简化定义:“教学模式,指课程的设置方式和教学的基本方法。”(崔永华,1999)因为这两个定义正是对外汉语教学界多数人谈论的教学模式。由于教学模式是在教学法思想指导下形成的系统计划,所以必然涉及教学法思想,教材,乃至教学目标,教学评测;完整的教学模式应该包括这几个方面,对一种教学模式的评价也应从这几个方面入手。

本文所讲的对外汉语教学模式主要指一年级的教学模式,不包括半年制教学。下文提出的“听说+读写”教学模式实际上也大体适合二年级的汉语教学。

2.上世纪70年代以来我国汉语教学模式梳理

讨论教学模式,必须对我国有关教学模式的历史发展有基本的了解。但查览现有文献发现,对我国上世纪70年代以来汉语教学模式的认识存在不小分歧,需要梳理。

阐述我国上世纪70年代以来汉语教学模

1973年以来,我国基础汉语教学模式大致经历了下述变革过程:

(1)“讲练-复练”模式(1973~1980)。以当时北京语言学院《基础汉语课本》的课程设置和教学方法为代表。①引按:此处可能有误。根据鲁健骥的回忆,《基础汉语课本》是1979~1982年之间陆续出版的,不能称为1973年的模式的代表。

(2)“讲练-复练+小四门”模式(1980~1986)。在北京语言学院,这种模式是“讲练-复练”模式的发展,是由“讲练-复练”模式向“分技能教学”模式发展的中间状态。

(3)“分技能教学”模式(1986~现在)。是“讲练-复练+小四门”模式的发展和完善,是一种复合型模式。实践这一模式的代表性教材有两种,一是以鲁健骥主编的《初级汉语课本》为代表,包括精读课本、听力理解课本、汉字读写课本和阅读理解课本;授课方式为“精读+精读+听力+汉字(阅读)”。二是以李更新、李德津主编的《现代汉教程》为代表,包括读写课本、听力课本、说话课本;授课方式为“读写+读写+听力+说话”。②引按:学界在谈论教学模式、课程的时候常将综合和精读当作同一概念使用,但是鲁健骥给笔者的邮件中一再强调要严格区分综合和精读。

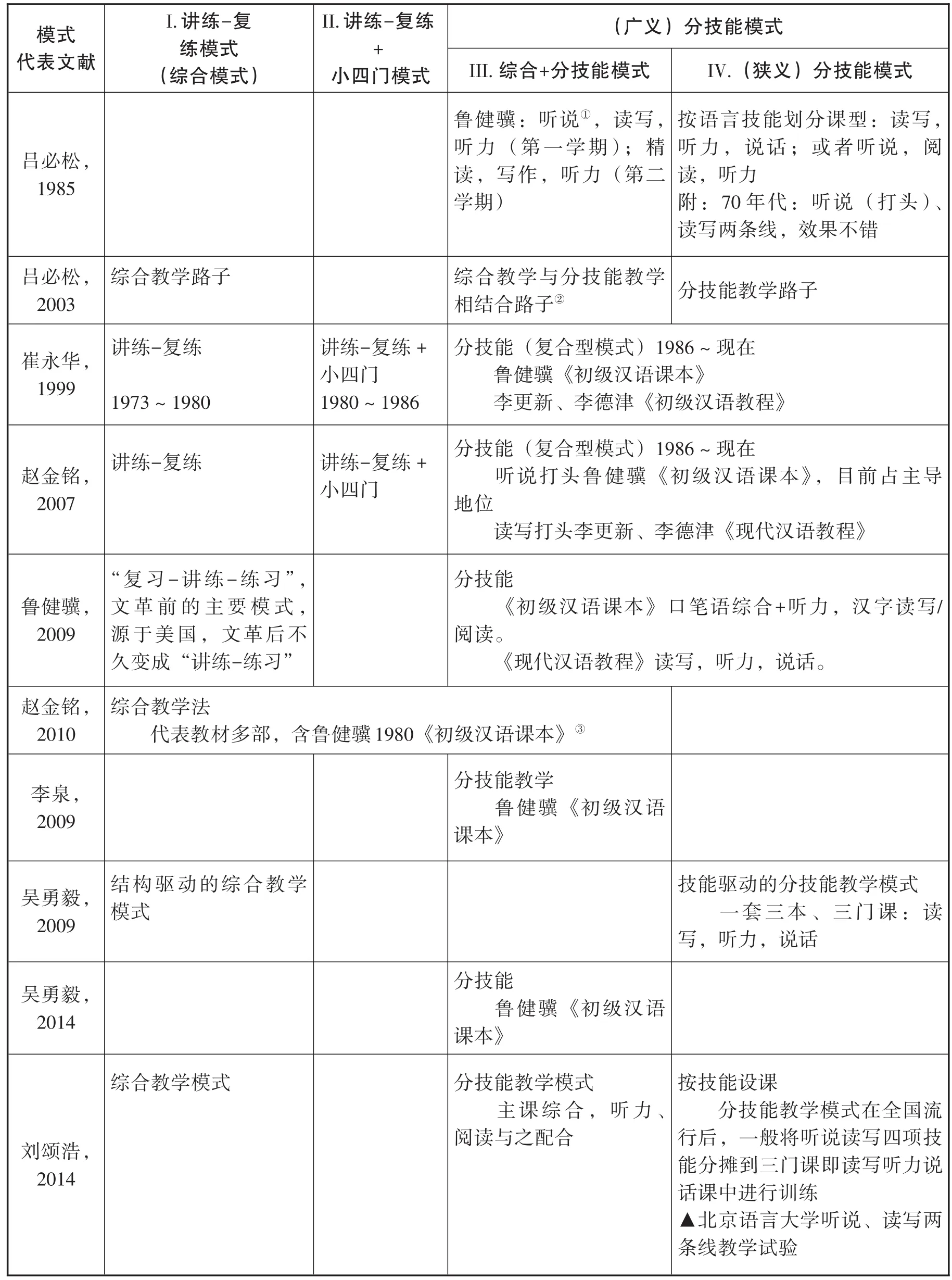

现结合其他文献,将笔者研究的主要结果先用表1(下页)展示,然后做一些讨论。

2.1“讲练-复练+小四门”(模式II)是不是一个独立的教学模式

根据崔永华(1999)、赵金铭(2006a、2007),以及汲传波(2006)、曹贤文(2007),“讲练-复练+小四门”是一种独立的教学模式;但是根据鲁健骥(2009),不是;根据吴勇毅(2009、2014)、刘颂浩(2014)也不是。鲁健骥邮件告诉笔者:“小四门”实际上是综合模式的一种补充,但与分技能模式有很大的不同。看来“讲练-复练+小四门”不但是一个历史概念,而且不宜看成一种独立的教学模式。

根据鲁健骥邮件指正,崔永华(1999)所说的(1)和(2)并不是先后关系,也不是以1980年为界。表1中的I和II其实是一回事。

由于历史文献的原因,容易造成今天的误解。我们需要注意,不要将上述“讲练-复练+小四门模式”(模式II,假如算模式的话)与模式III中占主流的分支模式“综合+小四门”(详见下文第3节)混淆。

2.2学界所说的“分技能教学”模式实际上内含两个不同的模式

经过仔细研究,我们将学界所说的“分技能教学”一分为二,分别由北语鲁健骥团队的《初级汉语课本》和李更新、李德津的《现代汉语教程》为代表。这两个分技能模式的最大不同是前者有口笔语综合课,后者没有。后者的“读写”虽然也兼有系统处理语言结构的任务,但是其“读写”课不管听说,无论如何是不能视同于综合课的。为了便于区别和理清三者关系,我们将前人所说的“分技能教学”模式称为“(广义)分技能模式”,把以鲁健骥为代表的教学模式称为“综合+分技能模式”,把李更新、李德津为代表的教学模式称为“(狭义)分技能模式”。

这样区分的理由还有,第一,吕必松(2003)说,汉语教学有三种路子:综合教学路子、综合教学与分技能教学相结合路子、分技能教学路子,这三种教学路子分别对应于我们的模式I、模式III,和模式IV,可见III和IV的区别是明显的,吕必松的分类更加严谨。

第二,赵金铭(2010)在论述我国对外汉语教学综合教学法传统的时候,也将鲁健骥等人的《初级汉语课本》列在其中,可以证明“综合+分技能模式”(模式III)包括综合课,与“(狭义)分技能模式”(模式IV)是不同的。

第三,复旦大学吴中伟在回答笔者请教时对教学模式做过这样的阐述:

讲练-复练,是结构驱动的,重视语言知识的教学的系统性。彻底的分技能教学,不可能做到这一点。分技能教学,就是:读写+听说,或者:听力+口语+阅读+写作。

问题出在“阅读课”/“读写课”/“精读课”的性质上。当我们让阅读课承担起语言知识(语法词汇)教学的主要任务,而不是培养阅读技能的时候,阅读课就成为了实际上的“综合课”(这里还涉及到对“综合课”的性质的认识)。于是另有一门所谓“泛读课”来承担起培养阅读技能的任务。由此就有了这么五门课:精读+口语+听力+泛读+写作。也就是:综合课+小四门。

表1:上世纪70年代以来我国汉语教学模式分析表

国内汉语教学,从来都十分重视语言知识教学(因此把综合课/读写课/精读课叫做“主课”),因此,严格意义上的狭义的分技能教学,是否存在,或者是否曾经存在,确实是一个问题。李德津《现代汉语教程》也许代表了分技能教学的模式(分为读写、听力、说话),但是,这里的“读写”,是跟“听力”、“说话”同等性质和地位的吗?是否承担了较多的语言知识教学的任务?值得讨论。

不过,想到两部教材,似乎有一点“分技能”的意思,如果我们同意“分技能”不一定就得“分课型”也不一定得“分教材”的话。这就是吴勇毅等人的《汉语入门》和丁安琪的《走遍中国》。

吴中伟的回答全面而深刻。显然他对分技能教学模式持严格的观点。我们非常认同他的看法,“听说+读写”“听力+口语+阅读+写作”都应该看作真正的分技能模式;另外,读写+听+说(李更新、李德津所代表的模式),或者听说+读+写(下文第3节的调查发现存在这种分支模式)也应该看作真正的分技能教学模式。毕竟在这样的课程结构中,读写、听说不再负担听说、或者读写教学的任务,不是综合课了。

另外,从列表可见崔永华(1999)和赵金铭(2007)都说“分技能教学”模式是“复合型模式”,而狭义分技能模式(模式IV)并不具有复合型的特点,最好予以区分,将“复合型”特点仅用于“综合+分技能”模式(模式III)。

总之,无论是从课程、教材的实际出发,还是从概念的逻辑性和术语的明晰性考虑,将学界所说的“分技能教学”模式细分为两种是必要的,而且要注意限定它们的不同性质,只有前者才是“复合型”模式。这样区分,对于下文观察我国当下的汉语教学模式也有好处。

2.3不同的文献在提及“分技能教学”模式时,可能所指不同

前人、时贤的文献都不区分模式III和模式IV。他们在称引分技能模式的时候多数能兼顾这两个方面,比如崔永华(1999)、赵金铭(2007)、刘颂浩(2014),即他们所说的分技能教学模式都既包括模式III,又包括模式IV。大概是由于模式III在1986年以后影响日益扩大,逐步成为国内的主流,所以有的文献在称引分技能教学模式时仅以鲁健骥团队为代表,比如马箭飞(2004),李泉(2009);也有的学者在不同的文献中提及分技能模式的时候时而指鲁健骥团队所代表的模式III(吴勇毅2014),时而指李更新、李德津所代表的模式IV(吴勇毅,2009)。其中吴勇毅(2009)是这样说的:

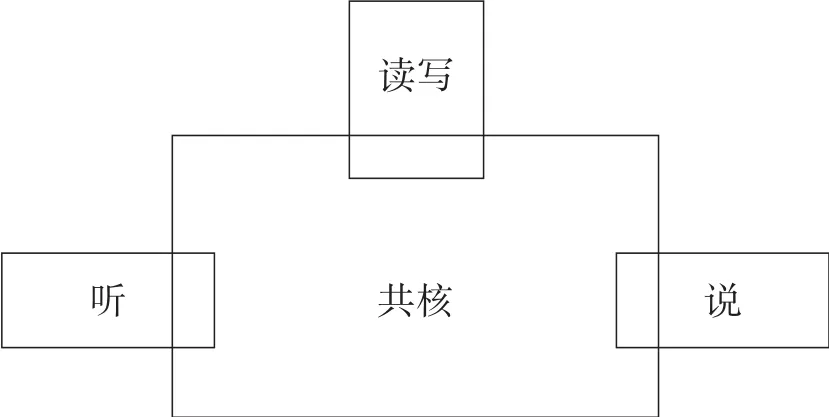

80年代中期(1986前后)至今,中国的对外汉语教学采用的是“技能驱动的分技能教学模式”。跟前一种模式(引按:结构驱动的综合教学模式)不同,这种模式首先考虑的是如何进行语言技能的训练,然后按照语言技能训练的要求组织和编排教学内容。其最初的形式可以概括为“一套三本、三门课、四种技能分摊训练”。所谓“一套三本”是指教材是一套有“共核”的三本书,包括读写、听力、说话三种单项专用教科书;“三门课”是读写、听力、说话课;四种技能分摊在三门课中。这种教学模式可以说一直延续到今天,仍然占主导地位,尽管新世纪开始后出现了一些变化。

他画的教学模式图如下:

图1:“分技能教学”模式示意图(吴勇毅,2009)

这说明,他2009年和2014年对分技能教学模式(模式IV和模式III)的看法似乎都不够全面,如不详加说明,会让人觉得自相矛盾。

2.4“综合+分技能模式”和“(狭义)分技能模式”何者更为流行

文献表明,崔永华(1999)转引吕必松(1993),认为鲁健骥所代表的分技能教学模式(模式III)“一直延续至今”;赵金铭(2006a、2007)也说鲁健骥模式“目前占主导地位”;李泉(2009)也认为鲁健骥模式至今仍是国内对外汉语教学的主流模式。而吴勇毅(2009)却说,李更新、李德津所代表的模式(模式IV)“可以说一直延续到今天,仍然占主导地位,尽管新世纪开始后出现了一些变化”;刘颂浩(2014)也说到这种模式“在全国流行”等意思。两种意见分歧不小。哪种说法更加可靠,还需考证;不过下文第3节的调查基本上可以回答当前我国对外汉语汉语教学模式的现状,请参看表2。

2.5历史上曾经出现过“听说+读写”教学试验,如果归类,只能归于模式IV一类

吕必松(1985:90)说:上世纪70年代初,北京语言学院进行了一次把听说和读写分开来教学的试验,大约从第三周开始,每天上四节课,前两节听说,后两节读写。试验第一次证明:在对外国人的汉语教学中把听说和读写分开来教,不但是可能的,而且会取得更好的效果。但由于一些原因,试验只进行了一年就停止了。吕必松(1990)再次说到1975年的教学试验当时叫“两条线”教学试验。刘颂浩(2014)也提到此次试验。但是经过咨询相关学者,我们判断这个听说、读写两条线教学试验和后来的分技能教学实验不具有继承关系。

2.6“讲练-复练”“讲练-复练+小四门”“分技能”教学模式是先后关系还是同时并存

仔细查览,发现赵金铭(2006a、2007)和崔永华(1999)的表述略有出入。比如赵金铭(2006a)说:

目前,对外汉语教学界所采用的教学模式略显单调,不够丰富。80年代以后,大多沿用以下三种传统教学模式:“讲练-复练”模式、“讲练-复练+小四门(说话、听力、阅读、写作)”模式、“分技能教学”模式。目前被广泛采用的是分技能教学模式。

这里的差异是三种(主要是第一种)模式的开始时间。通过电邮请教鲁健骥,得知1980年后综合模式和分技能模式并行了一段,这样看来赵金铭的说法无误;不过崔永华(1999)说的是先后三种模式分别出现,形成三个阶段,赵金铭(2006a)说的实际是同时。结合两者的意见,实际的情况可能是:第一种模式从1973年开始,到1986年前后结束;至于第二种模式,鲁健骥邮件告诉笔者,开始的时候更早。

又查汲传波(2006)得知:

目前在对外汉语教学界实施的主要教学模式略显单调,不够丰富多样,不外乎以下三种:(1)“讲练-复练”模式;(2)“讲练-复练+小四门”模式;(3)“分技能教学”模式。

这里的说法与崔永华(1999)的说法差异更大:崔文说的是先后关系,汲文变成了三种并列,也没有了赵金铭(2006a)的最后一句。结合其他文献判断,汲说有误。

除了上述6点以外,赵金铭(2007)说鲁健骥团队的《初级汉语课本》是听说打头,李更新、李德津团队的《现代汉语教程》是读写打头,但鲁健骥并不认同《初级汉语课本》是听说打头的说法。

3.我国高校当下之汉语教学模式考察

为了深入了解我国高校当下主要的汉语教学模式,笔者进行了一次邮件调查。调查对象是我国开设对外汉语教学的高校,来自北京、上海、天津、南京、湖北、广东、浙江、福建、安徽、黑龙江等省市,计34所,含教学类型51个。①关于教学类型,参看吕必松(2007:87-90)。调查教师、教学管理人员59人,有的教师、教学管理人员跟笔者进行了多次交流。调查结果中另有4个教学类型的数据来自张宁焕(2013)的调查。

笔者调查的问题有4个:

(1)请问,贵校的汉语课程设置算不算“综合(精读)+小四门”?原来现在都是吗?根据何在?如果不是,那是什么课程设置模式呢?

(2)所用的教材是不是“综合(精读)+小四门”?本来就配套吗?谁的?

(3)教师们能配合吗?

(4)您对“综合(精读)+小四门”怎么看?

下面对本次调查结果做一简述。其中本节只报告第(1)个问题的结果,其余问题的结果,将在本节后面以及下文第4节介绍或引用。由于调查人曾经承诺不公开有关教学机构的信息,所以简述中采用匿名的方式。

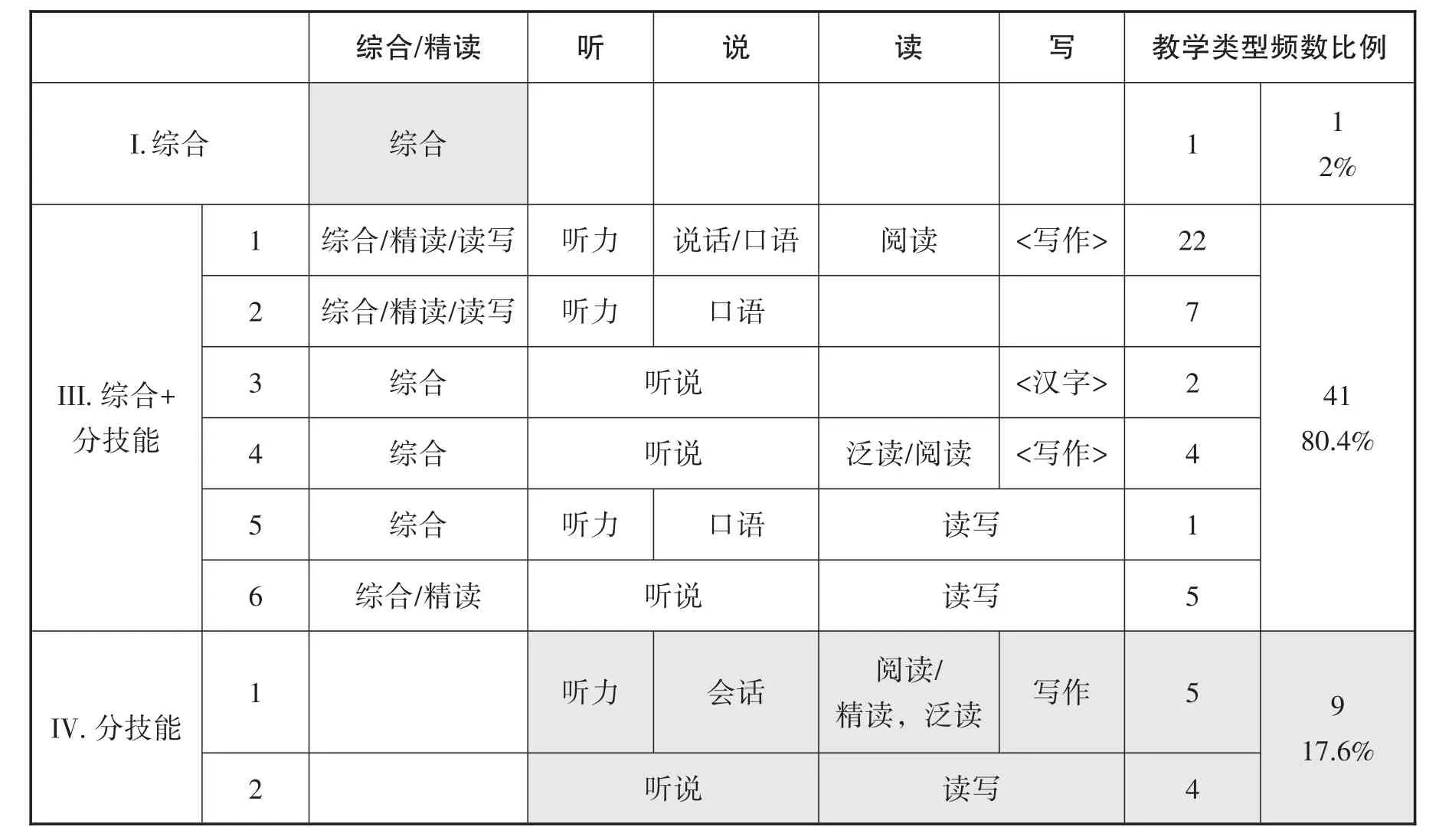

先看表2:

表2:我国高校当下汉语教学模式调查统计表

表中教学类型指相对独立的教学组织形式的类别。有的大学有不同的学院,分属不同的教学类型①半年以内的短期培训不在本文统计范围之内。;有的大学、学院同时具有多个教学类型,比如暨南大学华文学院有汉语言本科专业语言文化方向,同专业商贸方向,还有华文教育本科专业,分属三个不同的教学类型。本文调查的教学机构有34个,但是教学类型有51个。

本次调查未能精确区分初级上和初级下,甚至也没有限制不包括中级阶段,是个缺陷。回答中不管是初级上、下,只要提到了综合、听、说、读、写的,就归入了相应的模式、分模式中了,但是上下不同的不重复计算。有特殊情况的下文会予以说明。

本表分析出的教学模式共有3类,和吕必松(2003)所概括的3种教学路子(模式)对应;而没有4类,也就是说历史上出现过的讲练-练习+小四门模式(表1中的第II种教学模式)没有出现。但是为了和表1对应,这里的罗马数字编号仍然延续表1的编法。

表中模式I是综合教学模式。模式III是传统所说的分技能模式1,也即由鲁健骥团队及《初级汉语课本》所代表的模式。模式IV代表传统所说的分技能模式2,也即由李更新、李德津及《现代汉语教程》所代表的模式。

统计数据表明,模式I只有一个教学类型采用;模式III有41个教学类型采用,占80.4%,是我国当下最主要的教学模式,可见吕必松(1993)、崔永华(1999)、赵金铭(2006a,2007)、李泉(2009)等所说属实;模式IV只有9个教学类型采用,占17.6%,说明吴勇毅(2009)所说不宜采纳。

本表显示,不管是综合+分技能模式还是分技能模式,其中的分技能都有多种不同的分法,而听说合一、读写合一,看来是一种发展趋势。

下面对3种模式的调查结果做进一步说明。

3.1模式I:综合模式

有1个教学类型采用了模式I,是一所大学的教改班;其具体教学方案基本是明德模式,一本书《新实用汉语课本》,两个教师分工合作完成讲练-练习任务。据说实验进行了9轮,效果非常明显。

调查还发现有两所大学初级上用综合模式(其中一所也是“讲练-练习”模式),初级下及以后采用了别的模式,本文就未将其计入综合模式。

3.2模式III:综合+分技能模式

首先说明,笔者调查前采用的名目是“综合(精读)+小四门”,但是这里并没有采用这个名目,而是改为采用“综合+分技能”的名目。这是因为,首先,有的模式或者分模式中小四门并不齐全,特别是在初级上的时候常常没有写作;其次,有的分模式是听说合一,或读写合一,这样一来分技能课就不够四门;第三,历史上曾经有过“讲练-练习+小四门”(模式II),本次调查那种模式并没有出现,所以本文还是以不用小四门的名目为好;但是请注意,在“综合+分技能模式”中,有一种分模式确实是“综合+小四门”,这两者是包含关系;最后,用“综合”而不再提“综合(精读)”,是因为鲁健骥明确表示口笔语综合和精读并不是一回事,而业界也越来越多人采用“综合”名目。只有在必要的时候本文才会注明“精读”字样。

这种模式的最大特点是既有综合课,又有分技能课。它大体可以归入鲁健骥团队及其《初级汉语课本》为代表的“分技能教学”模式,但内部还有不少变化,表现在有的技能课的有无,有的技能课的合与分,以及“汉字”“写”“写作”的所指是何等等。

3.2.1模式III之1

调查发现,在模式III内部,采用III之1分模式的教学类型数量是最大的,达22个①凡是答卷中回答是“综合(精读)+小四门”模式的,都归入这一分模式,不排除简化、不精确的倾向。。这一分模式中有的综合课用“精读”课之名,有的甚至用“读写”课之名,但答者说明实际都是综合课(下同)。其中有6家没有设置阅读课,这大约是因为“综合课”承担了较多的阅读课任务之故。有的教学机构中并无写作,但有“汉字读写”,或“汉字”课,所以我们标为〈写作〉(下同)。

这种分模式是综合+分技能教学模式中的典型分模式,其对课程之间、教材之间、教师之间配合的要求最多。

3.2.2模式III之2

采用这种分模式的教学类型共有7个。

这种分模式的特点是综合课外另设了听力、口语课,但是没有阅读、写作课。其中阅读教学的任务可能由综合课负担,写作课则放到中级才开。

3.2.3模式III之3

采用这种分模式的教学类型只有两个,其中有一个教学类型还开设了汉字课。由于综合课兼赅了读写任务,所以这种分模式在第III类模式中课型最少,课程、教材、教师之间配合的要求最少。

3.2.4模式III之4、5、6

这三个分模式的共同之处是有一个听说合一,或者一个读写合一,或者既听说合一,又读写合一。其中分模式6是课程门数相对而言最少的分模式,比较节约。

3.2.5一个重要补充

在上述列表中,遗漏了一个教学类型的模式,因为只有一家学校提及,且不能归入III之1到III之6的任何分模式中。该模式的适用教学类型是预科班,其具体的课程设置是:上学期综合课+听力课、汉字课;下学期综合课+普汉听力/科技听力+科技汉语+数理化课。据说这是按照国家留学基金委的要求设置的;并说预科班很像我们的高考,有指挥棒,结业统考,还有大排名,目前国内这样的高校已经有10所。

我们知道当年鲁健骥团队的“分技能教学模式”就是针对预科教育而设置的,(李更新、李德津的是不是待考),但是如今的预科教育课程设置变成了这样。至于现存的、在鲁健骥以及李更新、李德津等教学模式基础上发展出的种种分模式,是否用于预科教育,缺乏调查。估计没有,因为刚才这家学校说到留学基金委的要求是统一的。这样看来问题就更大了,当初适用于预科教育的模式被广泛沿用,不但模式变化大,教材没有沿用当初的教材,管理落后了(配套落空了或者大大降低了要求),而且甚至连教学对象也完全不同了。这一现象实在值得深思。

3.2.6赞成、肯定、支持模式III的主要观点

调查中得知,赞成、肯定、支持模式III的主要观点有以下一些:

▲我院的汉语课程设置属于“精读(综合)+小四门”模式,原来和现在基本都是按照这一模式组织教学。主要依据是基于我们对语言能力的认识及教学实践的成果。我们认为语言能力固然是一种综合能力,但这种综合能力可以分解为不同的语言技能,一个比较有说服力的例子是比如华裔子女汉语听说能力较强,但读写能力较弱;而像日本学生,阅读能力较强,但听说能力较弱。因此,语言能力是可以分技能训练的,“综合+小四门”模式能够较好地将综合能力和分项能力分开训练,而后又回到综合能力的提升。

▲“综合课+小四门”的形式还是可行的。

▲各课程的内容重复较少,学生不会感到枯燥。

▲好处就是一个生词如果精读课学过,口语课再作为生词出现时,学生可以复习一下。

▲“精读+小四门”对于具有一定汉语水平的学生来说,还是很有效的。

▲国内长期进修生按这样的课程设置进行教学很正常,除非有特殊的要求,否则每周20个学时你怎么安排。“精读+小四门”还有一个好处就是排课方便。

▲“精读+小四门”倒是符合高校教师的教学习惯,教师各自独立,互不干涉。

▲精读还是有必要的,是一种综合技能训练课。

对模式III特别是其中第1分模式的批评意见也不少,下文第4节再作引述。

3.3模式IV:分技能模式

该模式对应于历史上狭义分技能教学模式,也就是李更新、李德津及其《现代汉语教程》所代表的教学模式。这种教学模式的最大特点是没有综合课,几门技能课之间地位完全平等。

3.3.1模式IV之1

调查得知共有5个教学类型采用了这一分模式,其中个别教学类型同时开设精读和泛读课,至于所用教材,调查得知有一家采用自编、出版的《汉语纵横》系列教材,别的不详。

3.3.2模式IV之2

调查发现共有4个教学类型采用了这一分模式,其中有一家采用“读写大班+听说小班”的方式组织教学。至于教材,除了这一家教学机构采用自编、出版的《会通汉语》外,别的不详。另外,南京师范大学肖奚强告诉笔者,他们的课程设置摈弃了传统的“综合+小四门”,只设汉语、听说两门课;相应的,教材也是综合、听说两本书,分别是《汉语初级强化教程·综合课本1-4》《汉语初级强化教程·听说课本1-4》),由北大出版社出版。就是说,虽然在表2他们的模式归于III之3,但是实际上和“听说+读写”模式也即IV之2很接近。

模式IV之1和IV之2之间的差别在于前者4门课分别对应于4种技能,后者只有2门课对应于4种技能,后者的配合要求明显少于前者,效率也应该高于前者。模式IV之2与历史上(1975年)出现过的听说、读写两条线教学方式相似,但是它是作为对“综合+小四门”教学模式的改革方略而出现的新的分技能教学模式。笔者最看好这种教学模式,进一步的讨论见下文第5节。

4.“综合+小四门”教学模式最好废止

这里的“综合+小四门”教学模式指的是表2的模式III之1。第3节的调查表明,模式III之1是当下我国汉语教学中被最多高校、教学类型采用的分模式,但是我们却认为它是最差的分模式,最好废止。

提出这样的观点,可以说是冒天下之大不韪。但是笔者绝非标新立异,或者哗众取宠,而是思考多年,并参考了很多文献和调查结果,慎重得出的结论。

4.1“综合+小四门”教学模式所依赖的教学理念需要检讨

任何教学模式都是由特定理念主导的,讨论“综合+小四门”教学模式必须从理念入手。

4.1.1语言教学应有的理念、目标和手段

笔者认同如下理念:

首先,语言是一种能力;①有一位叫几布里德的外教上世纪80年代在延安大学外语课堂上讲过:Language is a skill,not just knowledge.语言教学的目的不是知识传授,而是能力训练。宁春岩、宁天舒(2007)说:语言教学不是知识的传授,而是能力的训练。“学外语和学物理化学不一样,和学历史地理也不一样,倒十分像学弹钢琴。弹钢琴的能力在人脑神经、指间运动等许多方面得以实现,会弹钢琴的人和不会弹钢琴的人之间的差别在脑神经上,在指间运动上。学弹钢琴则是一个训练神经和手指协调运动的过程,学外语是训练人脑主管语言活动的神经和语言器官协调运动的过程,学外语的过程显然(是)和学物理化学、历史地理完全不同的过程……总之,外语学习是技能性的学习活动。”不能“把外语教学这种更像体育、艺术这类技能训练课,等同于历史地理或物理化学这类知识型、研究型的课程”。我们完全认同这种理念。

其次,语言教学的目标是使学习者掌握使用目的语交际的技能。就语言教学而言,能力训练是第一目标,知识传授是附带目标。能力训练追求的是会、形成习惯、变为熟巧;知识传授追求的是知道、懂。赵元任说:“学讲中文远比学正确笔画重要。”(转引自赵金铭,2008)赵金铭(2008)说:“第二语言教学的目的,无疑是语言学习者的语言交际能力。”李晓琪(2004)说过,“虽然语法教学一直受到重视,也有其优点,但是问题仍然存在,常听到和看到的普遍情况是,对于课堂上老师对语法知识的讲解,学生听得清楚,课上的语法练习或课后的语法作业也都能按照要求完成,但是在实际应用中(无论是书面的还是口头的),按照课上所学的规则造句,往往是一用就错。”这些说法都表明,语言教学的技能训练是首要任务,知识教学应该放到第二位。

第三,语言教学的手段主要是指导学生进行有意义的操练。吕必松(2003)说:语言交际能力属于个人技能,需经训练才能掌握。据施仲谋(1994)介绍,美国明德暑校的操练法强调在教师控制下的、以学生为主的教学方法,上课不作不必要的讲解,课堂不能一味地辩义,只须针对学生的需要,不断进行矫正和操练。张朋朋(2011)也说:最近国际上流行的“母语式自然教学法”“浸入式教学法”和“任务教学法”,其实都是遵循儿童母语习得的规律,在课堂上不是讲解词汇和语法,而是创造出一个真实的语言环境,让学习者浸入其中。明德模式和我国汉语教学界早期使用的模式以讲练-练习方式组织教学,非常有理;如果照字面理解,这里的讲只占1/4的时间,大量的时间应该是教师指导下的学生的操练。英语对语言教师的称呼是“instructor”,其所包含的意思之一就是“指导者”。

4.1.2结构-功能相结合的理念不利于指导语言教学

如果认同4.1.1节的几点理念,那么就会对支撑“综合+小四门”教学模式的“结构-功能相结合”理念产生质疑。

崔永华(1999)说:“这种教学模式(指“综合+小四门”模式)根据技能项目设置课程,教材采用结构-功能法安排。”吕必松(2003)也说,我国几种占主流地位的教学路子(即教学模式)的特点之一是“主张结构与功能相结合”。类似的说法还有很多。可见,“综合+小四门”教学模式的指导思想是结构-功能相结合。

至于结构怎么和功能相结合?未见十分明确具体的表述,至少一定体现在综合课教学内容的设计上。吕必松(1996:193)说:“因此,在语言教学中,特别是在第二语言教学中,必须把语言要素教学跟言语技能训练有机地结合起来。也可以说,第二语言教学就是通过语言要素教学进行言语技能训练,通过言语技能训练进行语言要素教学。”这两个“通过”不好理解,但是可以肯定的是,综合课教材把结构作为首要考虑因素是一定的。赵金铭(2006b:2)也说:语言要素教学是综合课教学的首要任务。它在综合课教学中占有相当大的比重,……综合课的语言要素教学具有全面与系统的特点,在教学内容上,注重对语言知识全面而系统的传授;在教学方式上,围绕所教授的语言项目要进行听、说、读、写综合训练;教学目标是使学生对所学知识达到听说读写“四会”的要求。

我们知道,语言结构有自己的系统和秩序,语言的功能(请求、拒绝、恭维等,指导听说教学的大纲)、语言的体裁(指导读写教学的大纲①目前我国汉语教学用功能大纲建设还不是很成熟;体裁大纲还阙如,笔者和研究生刚开始研制,见曾祥燕、宗世海(2013),宗世海(2015);另外宗世海(2011)也是体裁大纲研制的重要基础。)有另外的系统和秩序。既然我们认可语言的性质是能力,语言教学的目标是培养交际能力,语言教学应取的手段是能力训练,那么以结构为主要大纲就南辕北辙了。这样做的结果是:综合课虽然也训练听说读写,但是因为是结构为纲,所以其听、说、读、写的项目不可能完善,听、说、读、写项目应有的的难度、顺序不可能贯彻。这样的主课,如果不配套另外的能力训练教材,或者虽然配套了能力训练教材,仍然跟着综合教材的能力项目走,则学生交际能力的培养势必出现不系统、有遗漏的弊病;而如果配套另外的、以功能大纲(听说)、体裁大纲(读写)指导的能力训练教材,则又不好和综合课配合。在实际教学上,由于我国大多数汉语教师更熟悉汉语本体知识,而实践中又没有切实的课程规范、没有教师配合和客观评测约束,出现把综合课教成知识课的倾向是必然的。

正因为以结构-功能为纲,此类综合教材存在着因结构损害功能的语言生硬弊端。例如周健、陈群(2011:121)举例分析的那样:《汉语教程》第1册(上)第13课为了突出形容词谓语句这个语法点,课文的会话完全围绕它展开,以致两个角色的对话“自说自话”,“不太符合我们平时说话的习惯。”

与此相关,国内对外汉语教学界过分看重汉语特点,汉字特点,讲究先语后文,认写分开,笔者并不认可。没有证据证明汉语的这些特点严重到汉语教学要主要以结构为纲。

据了解,上世纪70年代,英国学者提出功能-意念教学大纲,是对传统的以语言结构为教学体系的结构大纲的挑战。结构大纲强调以语法结构的难易开展教学,如先教一般现在时,接着教一般过去时,再教现在完成时等。现在这种大纲似乎过时了。

此次调查发现,有受访者表示:“综合+小四门”模式虽有苦劳,弊端很多。关键是以老师为中心,以概念为指针。我们要以学生为中心,以实际交际和应用为指针。

4.2综合课任务太重

“综合+小四门”模式下的课程任务如图2所示:

图2:综合课与小四门课任务示意

周小兵、李海鸥(2004:340)说:“精读课(综合课)要以基础语言知识为中心进行综合训练;精读课的听说读写应相互配合。”但是由于综合课(精读课)既要统帅分技能课(小四门),它本身又是以结构为主纲,而不是以“功能”之类为纲,势必存在综合课内部知识与技能的分离,听、说、读、写技能的难以顾全,以及统帅另外的小四门课程的乏力。显然,以交际能力培养为目标的课程体系不宜那么看重结构,不宜由一门综合课负担那么多的任务。

在实际的执行中也能看出这一点,比如某受访者说,“综合”和“读写”无论是语言要素还是语言技能都交叉较多,所以,他们的课程体系没有综合,只有“精读”。前文列表中取消综合课者(模式IV)也与该综合课太大而无当,既涵盖小四门又不能代替小四门有关。

4.3小四门过度分散,重复浪费

崔永华(1999)指出,按技能分课型,未必是学习语言技能的最佳途径。语言的多种技能是相互关联、协调发展的,各种技能很难截然分开培养。我们大体同意这种说法,不过并不是完全反对分课型;适当地将听说、读写合并,应该是可行的。

张述娟、徐新伟(2014)指出,听与说分立两门课程不利于协调发展两种能力。笔者以长期教授写作课的经验观察,写作课与阅读课不易配合,与综合课更不易配合,因为阅读课、综合课的体裁范围太狭窄,很多体裁未出现,写作必须单独编写讲义;而为了给出多样的范文,实际上本人的写作课变成了读写课了。

此次调查也发现受访者在这方面的意见不少:

▲师生普遍反感听力课,教学效果差,老师们也都认为作为听和说是言语交际中不开分割的两项技能,所以后来就把听力课和口语课合并为听说课。

▲听力课如果不结合听后说,就十分枯燥。听说本身就应该是一个完整的过程,互相推动。阅读不结合写,也总是纸上谈兵。

▲以前听说是分成听力和说话两门课的,后来改成了听说课一起上,主要是听力课单独上不太好上,光听的话学生的注意力集中不了那么长时间,容易上得枯燥,肯定不能只听的,所以将两者合一,既有输入,又有输出,这样好一些。

▲我个人认为读写尚能单列,但是听说很难分开,纯粹的听很无聊,而纯粹的说也缺乏交互性。

▲抛开说话来练听力,抛开阅读来练写作,本身就是有问题的,听和说、读和写本来就应该结合起来。

▲根据我的观察,很多单位单立的那些“听力课”“报刊阅读课”“写作课”还有不少也是起着给老师补零工作量的作用,实际教学效果如何就没人知道了。

总之,小四门并列的课型必须摒弃;如果要开技能课,必须改为听说合一、读写合一。

4.4综合与小四门之间,以及小四门内部的配合很成问题

“综合+小四门”模式的一个最大问题就是课型太多,存在课程之间、教材之间和教师之间配合难的问题。

4.4.1课型之间配合难度大

从数学的角度来看,综合与小四门之间要有10重配合:

综合-听力;综合-说话;综合-阅读;综合-写作;

听-说;读-写;听-读;说-写;听-写;读-说。

这样的设计,实在是太不经济、太浪费了。

此次调查也有受访者指出了该模式的课程配合问题:

▲主要问题是各门课程之间缺少衔接。

▲如果是互相之间不配套的精读+小四门,内容会重复,有浪费学生时间之嫌,如口语课和听力课有重复之处,阅读课和写作课有重复之处。

“综合+小四门”模式中课程之间的重复是必然的。比如说话课,你得给学生说话的样板、范例,这样板、范例不就是听力课的材料吗?同样,写作课的样板、范例也就是阅读课的材料。听说读写分列,重叠是必然的。

其实,课型之间的不配合问题不止是重复,更重要的是遗漏。比如体裁方面的遗漏。很多教材不但对应用性体裁收罗太少(笔者编写的应用文写作讲义含有32种体裁),而且连说明文、尤其是议论文这样的基础性体裁也很少。

“综合+小四门”模式之课程配合问题集中在两点,第一是综合课和小四门之间的配合,第二是小四门内部特别是听和说、读和写之间的配合,其中第一个层次的配合问题最大,所以我们的结论和陈贤纯(1999)、杨惠元(2000)一样,取消综合课(精读课)。前文调查所得也显示,模式III中凡是没有采用“综合+小四门”(分模式1)的,都是在改革该分模式之弊病。

4.4.2教材之间

教材是教学计划的细化,教材的配合具有重要的意义;教材之间若不配合,即使教师想配合也难度很大。

调查发现,目前采用模式III的教学机构并未选用鲁健骥《初级汉语课本》,选用较多的教材是北京语言大学杨寄洲主编的《汉语教程》系列教材(本科系列教材),以及中国人民大学李泉主编的《发展汉语》系列教材,而且可能国内只有这三套教材是按照综合+分技能的理念编写的,除此之外并无其他同类系列配套教材。

调查发现,即使是选用后两套教材,也有的教学类型仅仅是选用,即和别的教材搭配使用。此外,有的教学类型采用李晓琪主编《博雅汉语》系列教材,与北京大学初级、中级、高级汉语口系列教材配合使用。还有的教学类型采用《成功之路》系列教材,有的教学类型“汉语交际”(汉语听说)课采用马箭飞主编的《汉语口语速成》系列教材。

多数受访者表示他们的教材不配套,是搭配使用;统计发现回答不配套的、配合程度不高、随意搭配的、拼凑的受访者有14位。有的教学类型因为找不到合适的汉字课教材、阅读课教材而取消了这两门课。有几位受访者说法比较尖锐:

▲据我所知,很多高校所使用的教材都不配套;教材之间不配套是如此繁多的分科不好协调的重要原因。

▲我发现教材之间语言点或词汇重复或者难度不一的情况比较普遍,甚至存在口语难度超过综合的情况。

▲现在看上去有的教材也叫配套,但在语法、词汇、功能等方面的具体处理上往往貌合神离。

同时,笔者指导研究生尝试研究了上述后两套配套教材的配合问题,研究发现:

《汉语教程》与《汉语阅读教程》:在词汇量方面,第三册《汉语阅读教程》中的词汇比同册《汉语教程》多了25%以上,不太匹配;在词汇难度方面,两本教材不太匹配;在词汇的复现方面,抽样研究发现不太匹配;在语法点复现方面,抽样研究发现也不太匹配。(刘青霞,2013)

《发展汉语》中级听力教材、口语教材与综合教材在话题方面配合欠佳;听力教材和写作教材词汇难度偏大,而口语教材词汇难度偏小,都与综合教材的配合不太理想。(黄禧媛,2012)《发展汉语》已经出了第二版,据李泉介绍,第二版跟第一版差别巨大,有关问题应该有所改进。笔者还在指导研究生对第二版初级阶段进行研究,完成以后再向学界汇报。

大家知道美国道明德教学模式、我国的综合课模式(复习—讲练—练习,或讲练—练习)都十分强调配合,甚至用同一本书来约束。但“综合+小四门”模式走到了反面,而且走到了极端,由一本书变成了五本,导致教材的难配合不配合问题格外突出。①所谓教材的配套,指步调一致,教材之间有字、词、语法点的合理重复、重现,但又不能完全重叠。至于具体的度如何把握,刘青霞(2013)做了初步尝试,但还远远不够深入。

4.4.3教师之间

“综合+小四门”模式的教师配合也是个大问题。

问及各门课授课教师之间是否能够配合,回答能配合的只有4个教学类型;有两个教学类型的回答是:教师仅从教材配合/仅靠教材隐性配合。有的受访者回答:即使教材配合,也不能完全决定教师能够配合。更多的受访者回答说:教师很少沟通;教师无交流、无配合;基本上无配合,配合少。还有的受访者说:

▲教师之间的分工合作也比较麻烦。

▲这种模式容易造成好上的内容各门课都讲,不好上的内容大家都不上,容易互相推诿或扯皮。

▲教师不能配合,也不愿配合。

笔者遇到的教师配合问题是:课时多的综合课老师们抢着上,课时少而难上的小四门特别是听力、写作没人上。这说明该模式对不同课程的任课教师存在不公平问题。在笔者的学院,写作课长期被教师们视为畏途。谁都知道写作课很重要,写作教学也是学生汉语水平达到高级的关键。像我们的汉语言、华文教育等专业,学生不管起点高低,都要上到本科毕业,都要用中文写实习报告、教案、学年论文、学位论文(10000字以上),但写作课换老师的情况最为频繁,包括由B岗、外聘老师上,包括给每门写作课每学期一些劳务补贴,给外聘老师付出租车费,都不能扭转写作课没人上的命运。根据王初明等(2000)的研究,写作具有促学作用,写作课上不好,不但学生写作不好,而且也影响阅读,甚至影响听说。赵金铭(2011)曾说过的我国对外汉语教学多数停留在初级水平的问题是存在的,严重的;这与写作课没有落实好很有关系。

4.5“综合+小四门”模式教学效率不高

因为我国对外汉语教学效率不高,陈贤纯(1999)、杨惠元(2000)都曾明确主张取消精读课。①鲁骥健对此有不同看法。我们根据学理和本校实际经验,坚持认为“综合+小四门”模式结构松散,效率不高。查国内几个改革案例,包括陈贤纯(1999,2005)、杨惠元(2000),还有毛悦(2010)、张朋朋(1999),效率都远高于国内“综合+小四门”教学模式。

此次调查也发现受访者在这方面有同感:

▲我校也曾如此分科上过,但效果不好。//学习的效果不理想。

▲生词或句法复现率低,不利于学生语言能力的发展。

▲课头繁多,学生也容易顾此失彼,甚至普遍存在重精读(因为课时多)轻分科课程(各课课时不及精读课的一半)的现象——出勤率很不一样就是明证。

▲确实觉得原有的教学模式效率不高、不利于学生汉语水平的短期强化及快速提高。

▲如果没有相应的沟通和整合,多套生词、多套语法的学习可能泛而不精,一方面加重了学生的学习负担,另一方面我个人相信对外语学习来说,深度(甚至过度)学习、反复操练效果可能更佳。

总而言之,“综合+小四门”模式比起美国的明德模式以及我国1986年以前的综合模式是个大倒退,这种既不科学,又没有效率、还不公平的教学模式最好废止。

5.“听说+读写”教学模式应该大力推广

这里的“听说+读写”教学模式指模式IV之2。

笔者在教学、研究中产生“听说一体、读写一体”的理念,形成建立“听说+读写”教学模式的想法已有多年,多次与同事交流过。后来查览了有关文献,看到孟宇等(2009)、尹晓琴(2013)、胡晓清(2010)、张述娟、徐新伟(2014)等关于英语、汉语教学中“听说一体”教学法的文献,深以为然。2012年笔者应邀赴马来西亚,在柔佛州峇株巴辖、新山两地开展过华文教学“读写一体”教学法讲座会,2015年笔者以第一作者身份发表了关于“读写一体”理念在华文教学方面的应用的论文(宗世海、韩小萍,2015)。最近的文献研究表明,北京语言学院在1975年就施行过听说、读写两条线教学实验,而且效果不错;此次面向国内一线教学管理人员的调查也发现,有9个教学类型没有采用“综合+分技能”教学模式(模式III),其中有4个教学类型用的就是“听说+读写”的教学模式。

本节我们要论证大力推广“听说+读写”分教学模式的必要性和操作要点。

需要说明的是,我们用“听说+读写”模式,而不是“语+文”模式或者“口语+笔语”模式,这同样基于我们对语言教学性质的认识,语言教学是能力训练,语文教师是instructor,更像教练、导演,所以有关的课程模式名称应回归听说读写。

5.1“听说+读写”教学模式符合语言教学先进理念

首先,语言教学的性质不是知识教学而是能力训练,围绕听说、读写能力设课,抓住了能力训练的关键。

其次,与能力训练最相关的教学法是交际教学法、任务型教学,甚至沉浸式教学,直接教学,所以只有把听说合一,读写合一,才方便组织学生由输入到输出,由模拟练习到真实交际的课堂活动。国外教学理论中有一种广泛使用的贯穿教与学全过程的三P模式(参看郭晓冬,2011):

Presentation(展示:教师陈述、呈现知识)

Practice(练习:学生做复述性、机械性操练)

Production(表达:学生产出真实的话语文章)

“听说一体”、“读写一体”很符合三P的原则。例如:口头练习问路、自我介绍,都可以由第一个P过渡到第三个P了;练习“我的母亲”这样文章的读写,学生听讲或自学别人的文章是第一个P;就该文章问答讨论(旨在理解文意,学习章法技法)是第二个P;进而达到写一篇自己母亲的写人记叙文,到达第三个P。

第三,“听说+读写”模式不会影响语言知识的教学

前文说过,以结构-功能为纲违背语言教学规律。那么以功能、体裁为纲会不会影响语言知识的教学呢?答案是不会。

请看图3:

图3:“听说+读写”教学模式下语言知识和语言技能关系示意

以往“综合+小四门”模式的教材因为是结构大纲统帅,语言知识的安排被过度强调,功能、体裁大体处于服从的地位,违背了语言教学的目的。“听说一体”“读写一体”教学模式是以功能、情景、话题大纲(听说教学),以及体裁、主题大纲(读写教学)为依据组织教学、教材的。这样一来,有关的语言知识大体上区分为听说的和读写的两类,由两门课、两本教材、两个或两组教师分工负担,其中拼音知识系统由听说课解决,汉字知识系统由读写课解决,词汇、语法项目随教学需要出现,越到高级越体现出口语与书面语的差别。

这样做,语言知识并不会遗漏:只要功能大纲、体裁大纲制定科学,教材编写控制严格,该教的知识都会教到,只不过知识是随技能需要而出现,知识的地位降低了,组织顺序变了。

会不会过度重复?答案是否定的。首先,听与说之间,读与写之间,重复是非常必要的,听完就说,读完就写,不但不是问题,反而正是我们孜孜以求的境界。这时,我们不怕其重复,倒是害怕它们像小四门那样听与说、读与写互相脱节。至于听说与读写之间的配合,只要基础研究做得好,它们是可以很好配合的,就是说会大体同步,有一定复现;但是到中高级阶段更多的是分流:口语和书面语的分流。①所谓基础研究做得好,指的是随着口语语料库的进步,口语词汇、口语句法大纲尽快建立;书面语词汇表、书面语句法表也尽快建立。例如刘华、吕荣兰(2012)已经以话题为根据,研究了汉语口语中和话题高度相关的高频词汇;又如李培蕾(2015)初步研制了一份汉语教学用书面语词汇表,笔者指导。另外,初级阶段使听说与读写保持联系的方式是“话题”,很多教材为会话编写篇章,或为篇章编写对话,都是基于这个目的。不过这样编出的会话篇章质量常不尽人意,有待提高。

以功能、体裁为纲为依据安排教学内容,是该分模式和综合模式或者“综合+小四门”模式的最大不同。具体操作(主要是设计大纲和编写教材)时结合情景、话题(听说),以及题材(读写)安排,而不是以语言点的难度、频率为主要依据安排。因为语言能力主要表现在功能和体裁,在功能、体裁统帅下,听说高度一致,读写高度一致,这不叫重复,而是语言学习达到熟巧的必须;至于听说与读写之间的不太一致,以及越到高级越分流,那也无伤大雅。试想:原来的五门课、五本教材,怎么可能处理好这几个简单的关系呢?

当然就功能、体裁广度而言,多听读,少说写,符合认知规律和现实需要,这个不成问题。例如读4篇关于“我的家庭”话题的文章,写1篇关于学生自己的家庭的文章即可;假若用于读的课文体裁有20种,需要教学生会写的只有15种就够了。

贯彻功能、体裁大纲为主的原则,也可以避免人造例句、人造对话的弊端。

5.2“听说+读写”教学模式具有很多优势

表2所列的模式、分模式共有9种,我们这里排出其中4种典型的做一比较:

A.综合课模式(模式I):听说读写一体,齐头并进

B.综合+听说读写小四门模式(模式III之1):以结构-功能为纲、主课次课配合的方式教授语言知识,操练语言技能

C.听+说+读+写模式(模式IV之1):四门分列,齐头并进

D.听说+读写模式(模式IV之2):两门分列,齐头并进

A模式在执行的时候被分解为复习-讲练-练习等课型,一本书,三门课,多教师配合;其源头是美国陆军专门训练计划部研究出的教学法,在汉语教学中该法首先由赵元任在美国使用,至今活跃在美国高校,明德教学模式的直接源头是赵元任在哈佛开创的汉语教学培训班。这种方法已被长期广泛使用,证明是非常有效的。不过它是汉语作为外语的教学模式,并不一定适合作我国的对外汉语教学(汉语作为第二语言教学)模式。因为,第一我们有充足的师资,第二我们有充足的课时,第三我们有良好的目的语环境。至于汲传波(2006)认为该模式限制了教师的首创精神,笔者倒不这么看。我们认为,综合模式有很多的优点值得吸取,但作为整体教学模式,对外汉语教学不必采用。

B模式头绪太多,课程、教材、教师需要配合的层次太多,也不利于排课,不利于学生的学习,是一种既不科学,又没有效率、还不公平的教学模式,不宜延续。

C模式头绪比B模式少,取消了综合(精读),但四门课分列,仍嫌头绪太多。与“综合+小四门”中小四门的问题一样,该模式同样存在听力很难单独上,写作没人愿意上的问题,几门课之间应有的联系被割裂,不平衡、不好执行的弊端明显;有不少学校已将听说合一,读写合一,说明听说分裂、读写分裂不被认可。

D模式是相对而言最佳的教学模式。该模式符合口语、书面语相对分离、“听说一体”“读写一体”的原理①设想:听读一体没法上,说写一体也一样;至于听写一体、说读一体更是不伦不类,无法执行。,而且方便排课,方便考核,课程、教材、教师之间的平衡、公平容易得到保证,所以说它是最佳的教学模式。与A模式比,它适当分解,方便排课(有教师说,一周20节课,没有几门课的话无法排课),与B、C模式比,则层次大大减少,效率可以大大提高。

对表2的分模式进一步评论,我们认为模式III的6种分模式中,最差的是分模式1,其余分模式中课型越少的越优越,减少课型、合并听和说、读和写,都是对分模式1的优化;模式IV中的两个分模式相比,分模式2明显优于分模式1。在所有模式III和模式IV的分模式中,分模式IV之2是最优越的教学模式。

概括而言,“听说+读写”模式有以下四个优势:

(1)摆脱了综合和小四门配合困难的弊端;

(2)消除了听力课没法上、写作课没人上的问题;

(3)消除了听与说、读与写的联系被割裂的问题;

(4)方便制定更加系统统一的教学目标,方便管理,方便考核。

5.3“听说+读写”模式的适用对象

鲁健骥(2016)一再指出任何教学模式都应该有明确的教学对象和教学目的,笔者基本认同。不过我们坚持较宽的标准,认为“听说+读写”这样的基本教学模式有较大的适用面,能够适用于一年及二年的汉语教学类型。所需要的只是实际教学中的微调而已。当年鲁健骥等人的教学改革是因为学生听、读太差,不能兼顾说写,才做的变通。如今整个教学界的水平有所提升,教学条件有所改善,一年之内听说读写大体并进应该作为目标。笔者非常同意刘颂浩(2014)、鲁健骥(2016)等文献中关于加强管理的观点,认为再好的模式,管理跟不上也是白搭;而具体的管理形式我们建议把刘颂浩(2014)说的教学主管分为两个:课程主管(课长)、年级主管(级长)。

5.4“听说+读写”模式的操练要点

5.4.1课程安排

考虑到对外汉语教学之全日制教学、教师充裕、学习时间充裕、语言环境优越的实际情况,为了保证教学效果,特吸收以往模式中的长处,设计课程表如表3:

这个模式吸收了讲练—练习的要素,也吸收了鲁健骥(2003)关于精泛读并举的精神(扩大至同时也加强泛听),主体还是“听说+读写”分技能模式。它共有两门课,四个课次,四个教师;讲练Ⅰ要求练习Ⅰ予以配合,讲练Ⅱ要求练习Ⅱ予以配合,如此而已。至于听说之间,读写之间的配合,前文已述;泛听与讲练Ⅰ练习Ⅰ的配合,泛读与讲练Ⅱ练习Ⅱ的配合,仅靠仔细研制的泛听、泛读材料来保证即可奏效。泛听、泛读材料要求与主课高度相关,重现率高,生词少①比如控制在1.5%~2%之间,像“汉语风”系列读物那样。。同时,这些自学的泛听材料除了两种不同速度的音频外另附相应的文本供自学参考,并随附练习答案;自学的阅读材料则除了文本外,另附供听的音频以及练习答案。

另一种排课方法:多人合上一门课,一般是二人合上一门课。

5.4.2听说读写齐头并进

我国汉语教学界曾经长期为先语后文还是语文并进、以及是认写分流还是认写同步纠结;当前大多数学校在初级阶段不设写作课,或者只设汉字读写课②读指的是认读。、汉字书写课,最快也是初级下开始设写作课。美国汉语教学界则在一开始就开设写作课(教材如姚道中、刘月华的《中文听说读写》)。其实,听说读写四种能力完全可以同步发展,只不过开始的写除了写汉字外,作文写得短一些,写作的题型难度小一些而已。比如写30个、50个字的短文,比如看图写作,读后笔头复述,甚至影视观后笔头复述都难度不大,效果良好。此外,抄写也是一种训练写的有效方法(参看王汉卫,2009)。语言能力中要将读写能力作为终极目标,给以高度重现。学生只有大量说、适量写,才能由知识进入到能力,形成习惯,变成熟巧。

有学者认为听、说、读、写能力应该分开,可以只教某些学生听说,完全不教读写,我们的设计是从初上开始就同时训练听说读写,因为这四种能力有时联合训练效果更好,甚至有学者证明写不但可以发展写作能力,而且可以促进听、说、读的学习(参看王初明等,2000;郑超,2004)。认知心理学还告诉我们,有的学生是视觉型认知风格,只接触听说很难有牢固的记忆;而一旦有了文字,书写,则情况大为改观。因此我们主张听说读写尽量同时施教。

有学者认为听、说、读、写四种能力互相关联,协调发展,似乎不宜分开(崔永华,1999),这种说法有一定道理,但并不影响我们将听说与读写适当分开。至于有的练习方式,或曰题型,跨了听说与读写之界,仍可采用,只不过听说、读写两位教师要清楚自己重点需要的是哪种能力而已。举例来说,“抄写对话”跨听说、读写课型,若主要目的是加强对对话的熟悉和记忆,听说教师完全可以采用;“听后写”(全文听记)对提高听力和写作能力都有很大作用,写作教师为了训练学生记听课记笔的能力,完全可以采用。这里,“抄写对话”形式对于写作的贡献,“听后写”形式对于“听”的贡献,就算各教师对另一方的奉献了,也是友好配合的表现。

当然,“听说+读写”模式中四种能力即使是同步推行,内部的顺序还是不能乱的,这就是先练听说能力,再练读写语能力;先输入,后输出。比如同一天的4节课,前两节听说,后两节读写。

5.4.3“听说+读写”教学模式中的优秀训练方式

下面是笔者认为极富价值的听说、读写训练法列表(见表4),其中贯穿了“听说一体”“读写一体”的很多原理。

其中A、B栏所列的练习方式,题型分别是听说课和读写课各自独用的方式,集中体现了“听说一体”“读写一体”联合训练的特点;X栏所列则是跨听说、读写课型的。表4中的这些练习方式、题型很多都是非常有效的,其中听后写、看图作文等笔者不但在十几年教学中经常采用,而且指导研究生撰写了学位论文——张萃(2011)、敖敦图雅(2014)、罗金(2015),其中读后笔头复述①HSK自己称这种题型是缩写,不当。缩写是允许学生看原文的。是新HSK六级写作题型。

5.5“听说+读写”教学模式效率的部分证据

由于管理体制的限制,本模式的可行性和效果并未经过笔者系统验证,不过有一些间接的、局部性的经验。

首先,如前所述,我国在1975年已经进行过听说、读写两条线的教学试验;1986年李更新、李德津的教材《现代汉语教程》已有“读写一体”的倾向。同时,当前国内不少学校已经将听说合一、读写合一;至少有4所高校已经采用“听说+读写”的教学模式。这些事例都证明“听说+读写”模式有一定的经验基础。其中南开大学从2004年就开始了教学模式的改革,并且自编了配套教材(《会通汉语》,卢福波主编,尚未出齐)。他们的改革是系统的,效果也很明显。据报道,“开始一句汉语也不会讲的学生在新模式下经过一个学期的汉语学习,可以流利地用汉语讲话,能够通顺地用中文写文章。实验班的学生大部分取得了汉语水平考试的三级成绩,其余的小部分取得了四级成绩,还有少数同学甚至达到五级水平。实验班取得了很大的成功。”“采用新模式后,教学质量全面提高。以基础班(零起点班)为例,通过一个学期的教学,学生普遍能够流利地进行口语表达,与他人交流没有障碍,能写500字左右的短文。许多人下一个学期要求跳过初级班,升入中级班学习,还有些学生要求直接升入高级班学习。”(石锋、施向东,2007)

其次,胡晓清(2010)、张述娟和徐新伟(2014)都发表了汉语“听说一体”教学方面的论文,其中后者还进行了这方面的实证研究,证明实施该教学模式提高了教学效率。

第三,笔者长期从事汉语写作教学,并自编讲义。由于阅读课、综合课教材选文体裁与写作教学要求出入较大,可做写作范文的文本不多,顺序不合要求,而且选文从写作的角度看也不尽典范,所以笔者只好自选范文,而这样做的结果实际上也具有了“读写一体”的价值。作为练习形式,笔者大量尝试表3之B栏的题型,以及X栏的部分题型,训练效果十分明显。从问卷调查、学生评估看,学生很认可本人的方法,也明确表示自己学有所获,具有很强的成就感。就写作的结果看,以2015年秋季为例,学生是零起点第三个学期,算中级上,并未开设过初级写作,每周2课时的写作课,共学习范文26篇左右,长度多在800字以上;写“听后写”9次,每篇长度200来字,写看图作文,读后续写以及其他体裁、命题或给材料作文13篇,字数在800个以上;限时抄写2篇(各20分钟),另有日记若干,积极性高的同学日记总量比作文总量还大。这些事实证明笔者对写作课之训练强度的重视。10年来,笔者明确地使用了听后写、看图作文、读后续写等题型,并指导研究生撰写了专题论文6篇,验证了很多题型的效度乃至促学效应,笔者和同事也在《世界汉语教学》上发表了“写长法”的研究报告(宗世海等,2012)。关于“读写一体”,笔者也发表过专题学术论文,证明了该法的科学性和适用性,以及主要的操作题型(宗世海、韩小萍,2015)。笔者指导的硕士学位论文《汉语二语“读后续写”教学法探索》(罗金,2015)则用实证的方法证明了“读后续写”在汉语教学中的有效性,并应邀在广东外语外贸大学“读后续写教学成果交流会”上做大会发言(2015.12.3~4)。我院的综合课至少8课时每周,还有阅读课,泛读课等,假若把其中的阅读课时都交给笔者支配,施行“读写一体”的教学法,与听说课配合,可望达到陈贤纯(2015)一年教会5000词汇的效果,纯粹的零起点学生新HSK一年超过5级目标。①即使是目前的课程,我院华文教育专业零起点学生一年可望达到新HSK 5级,2年达到新HSK 6级的目标(其中写作课多数采用本人的写长法教材)。

6.结语

本文从文献研究入手,结合邮件调查等方法,研究了汉语教学界教学模式的发展历史和当下态势,提出了破“综合+小四门”教学模式、立“听说+读写”教学模式的主张,并结合时贤及笔者的教学经验、研究基础,提出了施行“听说+读写”教学模式的操作要点,报告了一些间接教学效果和局部性经验。

我们相信,美国陆军专门训练计划部研究的教学法和明德模式不见得是最好的对外汉语教学模式,也并不是唯一高效的教学模式。“听说+读写”教学模式符合汉语二语教学有关理念,抓住了汉语交际能力这个关键,又吸收了口语—书面语适当区分、“听说一体”“读写一体”的方法,讲练—练习的方法,以及鲁健骥关于加强泛读的理念等理念,可以克服时下采用最广泛的“综合+小四门”模式的种种弊端。我们坚信,只要进行实验,一定能获得远远高于“综合+小四门”的效果,为振兴汉语二语教学服务。

同时,我们认为“听说+读写”模式也可以在海外华校中课时较多的机构(比如东南亚华校),以及海外汉语教学中课时比较多的教学类型中(比如大学汉语及相关专业,国民中学的汉语专科)应用,因为这些教学类型有相对充足的课时,和相对充足的教师,也有引进中国理念方法和教材的愿望,只要我们能够做好基础研究,积累实验数据,编出“听说+读写”模式的教科书及配套泛听泛读材料,我国向世界输出理论、方法、标准和产品的理想一定会变为现实。

当然,我们并没有全盘否定“综合+分技能模式”(模式III)。假如不采用“听说+读写”模式,可以选用“综合+分技能模式”中2~6的其他分模式,其中课头越少的分模式越好。

本文还存在一些不足。第一,我们以一年为单位考察教学模式,但是实际上第一学期和第二学期的课程设置差别比较大,而我们没有做过细的区分,需要今后作进一步调查。第二,课程、教材、教师应该怎样配合,是非常专业的问题,笔者和学界的研究都还很不够,需要深化。第三,限于篇幅,究竟怎样设计更为科学的功能大纲、研制汉语教学用体裁大纲,以及设计和编写“听说+读写”模式用汉语教材、读物,未能展开。

敖敦图雅2014汉语看图作文测试命题质量研究[D].暨南大学硕士学位论文.//Aoduntuya2014 Research on Quality of Task Assigning of Chinese Picture Composition[D].MA Thesis,Jinan University.

曹贤文2007明德模式与中国大陆高校基础汉语教学常规模式之比较——兼谈汉语教学的精英模式与大众模式的差异和互补[J].暨南大学华文学院学报(4).//Cao Xianwen2007A comparison between the Middlebury language-teaching model and the regular model of elementary Chinese teaching in China Mainland universities[J].TCSOL Studies(4).

陈贤纯1999对外汉语中级阶段教学改革构想——词语的集中强化教学[J].世界汉语教学(4).// Chen Xianchun1999On suggestions of reforming intermediate teaching Chinese as a foreign language:intensive vocabulary teaching[J].Chinese Teaching in the World(4).

——2005汉语强化教程初级写作,北京语言大学出版社.//Chen Xianchun2005An Intensive Chinese Course:Writing(Elementary)[M].Beijing:Beijing Language and Culture University Press.

崔永华1999基础汉语教学模式的改革[J].世界汉语教学(1).//Cui Yonghua1999About the reforms in patterns of basic Chinese teaching[J].Chinese Teaching in the World(1).

郭晓冬2011汉语作为第二语言语法教学的PPP模式和PACE模式对比研究[D].华东师范大学硕士

学位论文.//Guo Xiaodong2011Comparative Research in PPP Model and PACE Model in TCSL Grammar Instruction[D].MA Thesis,East China Normal University.

胡晓清2010汉语听说一体化教学模式探析[J].语言教学与研究(1).//Hu Xiaoqing2010An analysis of Chinese listening-speaking integrated teaching model[J].Language Teaching and Linguistic Studies(1).

黄禧媛2012《发展汉语》综合与分支教材的配合研究[D].暨南大学硕士学位论文.//Huang Xiyuan 2012The Research about the Compatibility of Comprehensive Teaching Material and Branching Teaching Materials of Fa Zhan Han Yu[D].MA Thesis,Jinan University.

汲传波2006论对外汉语教学模式的构建——由美国明德大学汉语教学谈起[J].汉语学习(4).//Ji Chuanbo2006Development of models for teaching Chinese as a foreign language:based on cases of Chinese teaching in Middlebury College of America[J]. Chinese Language Learning(4).

李泉2009教学模式与分技能设课教学模式思考[A].载多维视野下的对外汉语教学研究——第七届国际汉语教学学术研讨会论文集[C].桂林:广西师范大学出版社.//Li Quan2009On teaching models and separating skill teaching model[A].In Multidimensional Research on Teaching Chinese as a Foreign Language:The Conference Proceedings of 7thInternational Chinese Teaching Conference[C].Guilin:Guangxi Normal University Press.

李培蕾2015“汉语教学用书面语词表”的研制[D].暨南大学硕士学位论文.//Li Peilei2015The Research of Vocabulary Lists of Written Language for Teaching Chinese as a Second Language[D].MA Thesis,Jinan University.

李晓琪2004关于建立词汇—语法教学模式的思考[J].语言教学与研究(1).//Li Xiaoqi2004On the construction of a pedagogical model for Chinese L2 lexical-syntax teaching[J].Language Teaching and Linguistic Studies(1).

刘华,吕荣兰2012基于语料库的对外汉语口语教学话题库及话题词表库构建[A].载曾毅平主编,海峡华文教学论丛(第1辑)[C].广州:暨南大学出版社.//Liu Hua&Lü Ronglan2012On the construction of corpus-based TCSL spoken Chinese teaching database and vocabulary database[A].in Zeng Yiping(ed.),Collected Papers of Cross-strait Chinese Teaching[C].Guangzhou:Jinan University Press.

刘青霞2013《汉语教程》与《汉语阅读教程》匹配度研究[D].暨南大学硕士学位论文.//Liu Qingxia 2013The Research on the Compatibility of Chinese Course and Chinese Reading Course[D].MA Thesis,Jinan University.

刘颂浩2014中国对外汉语教学模式的创建问题[J].华文教学与研究(2).//Liu Songhao2014 On the construction of TCSL models in China[J].TCSOL Studies(2).

鲁健骥2003口笔语分科,精泛读并举——对外汉语教学改进模式构想[J].世界汉语教学(2). //Lu Jianji 2003 Paralleling spoken and written Chinese in separate courses and balancing intensive and extensive reading[J].Chinese Teaching in the World(2).

——2009澄清对外汉语教学模式演变过程中的两点重要事实[J].暨南大学华文学院学报(3).//Lu Jianji2009Two important points that need be clarified concerning the evolution of TCFL model in China[J].TCSOL Studies(3).

鲁健骥2016关于对外汉语教学模式的对话[J].华文教学与研究(1).//Lu Jianji2016On TCSL models:responding to some relevant questions[J]. TCSOL Studies(1).

吕必松1985基础汉语教学课型设计和教材编写的新尝试[J].语言教学与研究(4).//Lü Bisong 1985 Innovations of the design of elementary Chinese lesson type and the textbook compilation[J].Language Teaching and Linguistic Studies(4).

——1990关于教学内容与教学方法问题的思考[J].语言教学与研究(2).//Lü Bisong1990On the issues of teaching contents and teaching methods[J].Language Teaching and Linguistic Studies(2).

——1993对外汉语教学研究[M].北京:北京语言学院出版社.//Lü Bisong1993Research on Teaching Chinese as a Foreign Language[M].Beijing:Beijing Language Institute Press.

——1996对外汉语教学概论(讲义)[Z].国家教委对外汉语教师资格审查委员会办公室.//Lü Bisong1996An Introduction to Teaching Chinese as a Foreign Language[Z].The Office of the Credentials Committee of Instructors for Teaching Chinese as a Foreign Language.

——2003汉语教学路子研究刍议[J].暨南大学华文学院学报(1).//Lü Bisong2003On TCSOL pedagogy[J].TCSOL Studies(1)

——2007汉语和汉语作为第二语言教学[M].北京:北京大学出版社.//Lü Bisong2007On Chinese and Teaching Chinese as a Second Language[M]. Beijing:Peking University Press.

罗金2015汉语二语“读后续写”教学法探索[D].暨南大学硕士学位论文.//Luo Jin2015The Investigation of“Continuation-task”Teaching Method on Chinese as a Second Language[D].MA Thesis,Jinan University.

马箭飞2004汉语教学的模式化研究初论[J].语言教学与研究(1).//Ma Jianfei2004A preliminary discussion of pedagogical models in TCSL[J].Language Teaching and Linguistic Studies(1).

毛悦2010海外企业人员短期汉语教学模式研究[J].世界汉语教学(1).//Mao Yue2010A study of short-term Chinese teaching model for learners from overseas enterprises[J].Chinese Teaching in the World(1).

孟宇,陈琛2009探析“听说一体,以说促听”的听力教学模式[J].大学英语(学术版)(2).//Meng Yu&Chen Chen2009An analysis of listening teaching model guided by the concept of“integration of listening and speaking,and promoting listening by speaking”[J].College English(2).

宁春岩,宁天舒2007试论外语教学的自然法则[J].中国外语(2).//Ning Chunyan&Ning Tianshu 2007The natural laws in foreign language teaching[J].Foreign Languages in China(2).

乔伊斯等2002教学模式[M].荆建华等(译),北京:中国轻工业出版社.//Joyce,B.,M.Wcil&E.Calhoun2002Models of Teaching[M].Translated into Chinese by Jing Jianhua et al.,Beijing:China Light Industry Press.

施仲谋1994明德中文暑校经验的启示[J].世界汉语教学(1).//Shi Zhongmou1994On enlightenment of the experience of Middlebury Chinese summer school[J].Chinese Teaching in the World(1).

石锋,施向东2007南开汉语教学新模式的探索[J].南开语言学刊(2).//Shi Feng&Shi Xiangdong 2007On exploration of the new Chinese teaching model in Nankai University[J].Nankai Linguistics(2).

王初明,牛瑞英,郑小湘2000以写促学——一项英语写作教学改革的实验[J].外语教学与研究(3).// Wang Chuming,Niu Ruiying&Zheng Xiaoxiang 2000Improving English through writing[J].Foreign Language Teaching and Research(3).

王汉卫2009初级阶段“抄写策略”的运用[J].广州华苑(2).//Wang Hanwei2009On the application of“transcribing strategy”at the primary level[J]. Guangzhou Huayuan(2).

吴勇毅2009汉语作为第二语言/外语教学模式的演变与发展[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版)(2).//Wu Yongyi2009On the evolution and development of teaching model of TCSOL/TCSFL[J]. Journal of East China Normal University(Philosophy and Social Sciences)(2).

——2014关于汉语教学模式创建之管见[J].华文教学与研究(2).//Wu Yongyi2014On the construction of TCSL models[J].TCSOL Studies(2).

杨惠元2000第二语言教学的新模式(实验设计)[J].汉语学习(6).//Yang Huiyuan2000A new model of second language teaching(a plan of an experiment)[J].Chinese Language Learning(6).

尹晓琴2013大学英语听说一体教学新模式实证研究[J].教育与教学研究(10).//Yin Xiaoqin2013 The experimental study of the new model in college english listening and speaking teaching[J].Education and Teaching Research(10).

曾祥燕,宗世海2013海外华语教材课文(篇章)的体裁研究[Z].华文教育国际学术研讨会论文,暨南大学华文学院.//Zeng Xiangyan&Zong Shihai 2013The Research on Genre of Overseas Chinese Textbooks(Discourses)[Z].The paper for international conference on Chinese education,Guangzhou:College of Chinese Language and Culture of Jinan University.

张萃2011“听后写”:一种强化式汉语写作训练手段的理念和实践[D].暨南大学硕士学位论文.// Zhang Cui2011“Writing after Listening”:the Concept and Practice of a Training Method of Chinese Writing[D].MA Thesis,Jinan University.

张宁焕2013在中国的韩国留学生成功进入中韩企业的相关条件研究[D].上海师范大学学士学位论文.//Zhang Ninghuan2013The Research on the Correlated Conditions about How Korean Students in China Successfully Enter the Sino-Korean Joint Venture[D].B.A.Thesis,Shanghai Normal University.

张朋朋1999语文分开,集中识字的思路和具体做法[A].汉语速成教学研究[C].北京:华语教学出版社.//Zhang Pengpeng1999On the concept and application of the separation of language and writing,and strengthen literacy[A].In On Speed-up Chinese Teaching Research[C].Beijing:Sinolingua Co.,Ltd.

——2011怎么教外国人听说“普通话”和读写“汉文”——谈“第二语言”和“第二文字”的教学理念[J].海外华文教育(1).//Zhang Pengpeng2011 How to teach foreigners listen to and speak Mandarin and read and write Chinese:on the teaching concept of“second language”and“second character”[J]. Overseas Chinese Education(1).

张述娟,徐新伟2014对外汉语听说一体化教学模式新探——以初级阶段听说教学为例[J].华文教学与研究(1).//Zhang Shujuan,Xu Xinwei2014 An exploration on listening and speaking integration teaching model in the primary stage of TCSL[J].TCSOL Studies(2).

赵金铭2006a从对外汉语教学到汉语国际推广(代序)[A].载李泉主编,对外汉语课程,大纲与教学模式研究[M].北京:商务印书馆.//Zhao Jinming 2006aFrom teaching Chinese as a second language to the international promotion of Chinese(Preface)[A].In Li Quan(ed.),The Research on TCSOL Curriculum,Syllabus,and Teaching Model[M].Beijing: The Commercial Press.

——(主编)2006b汉语可以这样教——语言技能篇[M].北京:商务印书馆.//Zhao Jinming(ed.)2006bChinese Can Be Taught in This Way:Language Skills[M].Beijing:The Commercial Press.

——2007对外汉语教学模式创新与教材编写[A].载陆俭明主编,第八届国际汉语教学讨论会论文选[C].北京:高等教育出版社出版.//Zhao Jinming2007On the innovation of teaching model of teaching Chinese as a second language and textbook compilation[A].In Lu Jianming(ed.),The Conference Proceedings of the 8thInternational Conference on Chinese Teaching[C].Beijing:Higher Education Press.

——2008汉语作为第二语言教学:理念与模式[J].世界汉语教学(1).//Zhao Jinming2008 Concept and model of teaching Chinese as a second language[J].Chinese Teaching in the World(1).

——2010对外汉语教学法回视与再认识[J].世界汉语教学(2).//Zhao Jinming2010Review and re-evaluation of the methodology in teaching Chinese as a foreign language[J].Chinese Teaching in the World(2).

——2011初级汉语教学的有效途径——“先语后文”辩证[J].世界汉语教学(3).//Zhao Jinming 2011An effective approach to elementary Chinese teaching:the dialectic of“starting with oral work and character teaching follows”[J].Chinese Teaching in the World(3).

郑超(主编)2004以写促学:英语“写长法”的理念与操作[M].北京:科学出版社.//Zheng Chao(ed.)2004Promoting Learning by Writing:the Concept and Application of English“Length Approach”[M]. Beijing:Science Press.

周健,陈群2011语感培养模式——对外汉语教学的理念与实践[M].北京:外语教学与研究出版社.//Zhou Jian&Chen Qun2011The Model of Language Sense Cultivation:the Concept and Practice of Teaching Chinese as a Second Language[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press.

周小兵,李海鸥2004对外汉语教学入门[M].广州:中山大学出版社.//Zhou Xiaobing&Li Hai'ou 2004The Guidance of Teaching Chinese to Foreigners[M].Guangzhou:Sun Yat-sen University Press.

宗世海2011论国际汉语教学之写作能力目标[Z].首届两岸华文教师论坛大会,广州:暨南大学.// Zong Shihai2011On the Writing Competence Ob-jectives of International Chinese Teaching[Z].The paper for The 1stCross-Strait Chinese Teacher Symposium,Guangzhou:Jinan University.

——2015论国际汉语教学用汉语体裁大纲的研制[Z].第12届国际汉语学术研讨会论文,北京:北京第二外国语学院.//Zong Shihai2015 The Research on Formulation of the Chinese Genre Syllabus of International Chinese Teaching[Z].The paper for International Conference on Chinese as a Second Language,Beijing:Beijing International Studies University.

宗世海,韩小萍2015读写一体理念下的马来西亚《华文》分析[J].华文教学与研究(3).//Zong Shihai &Han Xiaoping2015The module structure analysis of Huawen adopted by Malaysian Chinese independent junior high schools:guided by reading/writing integration theory[J].TCSOL Studies(2).

宗世海,祝晓宏,刘文辉2012“写长法”及其在汉语二语写作教学中的应用[J].世界汉语教学(2).// Zong Shihai,Zhu Xiaohong&Liu Wenhui 2012 On“length approach”and its application in TCSL writing[J].Chinese Teaching in the World(2).

【责任编辑王功平】

On the History,Status Quo and Orientation of Teaching Chinese as a Second Language in China

Zong Shihai(College of Chinese Language and Culture,Jinan University,Guangzhou 510610,China)

teaching model;curriculum system;integration of listening and speaking;integration of reading and writing;textbook;teaching quality control

(1)By reviewing the dominant Chinese teaching models from 1970s,the study find out“fexplaining and practicing+re-practicing+four skills”is not an isolated teaching model;“skill teaching”model actually consists of two models;among“comprehensive teaching+skill teaching”model and“skill teaching”model,the previous one takes the dominant position.(2)Then the status quo of Chinese teaching models of the 34 universities and 51 different teaching types in China are explored.Three teaching models are found,among which,“comprehensive teaching+skill teaching”model occupies 80.4%。This model contains six sub-models with“comprehensive teaching+four skills”as the predominant one.Within the two sub-models of“skill teaching”model,“listening and speaking+reading and writing”model presents the reform orientation of Chinese teaching.The findings also show the problems in“comprehensive teaching+skill teaching”model,such as the mismatch,random match,and incoherence of the textbooks,and the lack of cooperation between teachers of different courses.(3)The“structure-function”concept of prevailing“comprehensive teaching+four skills”model should be reconsidered.Because the sucess of this modol lies in the cooperation of teachers of five different courses and the match of five different textbooks,however,in practice it is hard to guarantee the cooperation and match of those factors,so it turns out to be the waste of resources and inefficiency in teaching,which is also unfair for teachers who teach different courses,so this nodel shoud be abandoned.(4)Finally,based on the concept of knowledge teaching guided by competence cultivation,“integration of listening and speaking”,and“integration of reading and writing”,the study explores the advantages of the separation model“listening and speaking+reading and writing”,illustrates the essentials of the implementation of this model,and provides the evidence of its effectiveness as well.

H195.3

A

1674-8174(2016)01-0018-022

2014-12-11

宗世海(1957-),男,陕西吴起人,博士,教授,暨南大学华文学院教授,博士生导师;《华文教学与研究》执行主编。研究方向为海外华文教育、华文写作教学、语用学。电子邮箱:zongshihai@hwy.jnu.edu.cn。式的文献,崔永华(1999)是一个代表。该文说: