Langacker的事件认知模型与语言编码中的工具格

邵 琛 欣

Langacker的事件认知模型与语言编码中的工具格

邵 琛 欣

本文从认知语法角度,运用Langacker的事件模型,对工具格在语言编码中表现出的论元属性、句法分布和标记形式等问题做出新的解释。作为行为链中重要的组成部分,工具格的论元属性应区别于处所和时间,倾向于准内部论元;场景侧重的不同使工具格可以充当主语、宾语、状语、补语等多种句法成分;介词和词缀是工具格的两种形式,二者有着不同的事件整合过程。

认知语法;事件模型;语言编码;工具格

作者邵琛欣,女,汉族,天津人,陕西师范大学文学院讲师,博士(陕西 西安 710119)。

一、引言

在Langacker的认知语法体系中,识解(construal)是语法分析的基础。所谓识解,是人类的一种认知能力,是约定俗成的概念化过程,包括基体(base)、侧重(profile)、射体(trajetor)、界标(landmark)等多个方面。[1]P35识解的表现形式是意象图式(schema)。语言中的名词、动词、形容词、介词,甚至词缀,都可以通过图式进行认知识解*具体图式请参考Foundations of Cognitive Grammar(I)一书中的相关内容。。

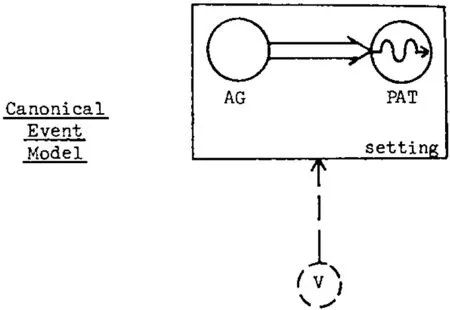

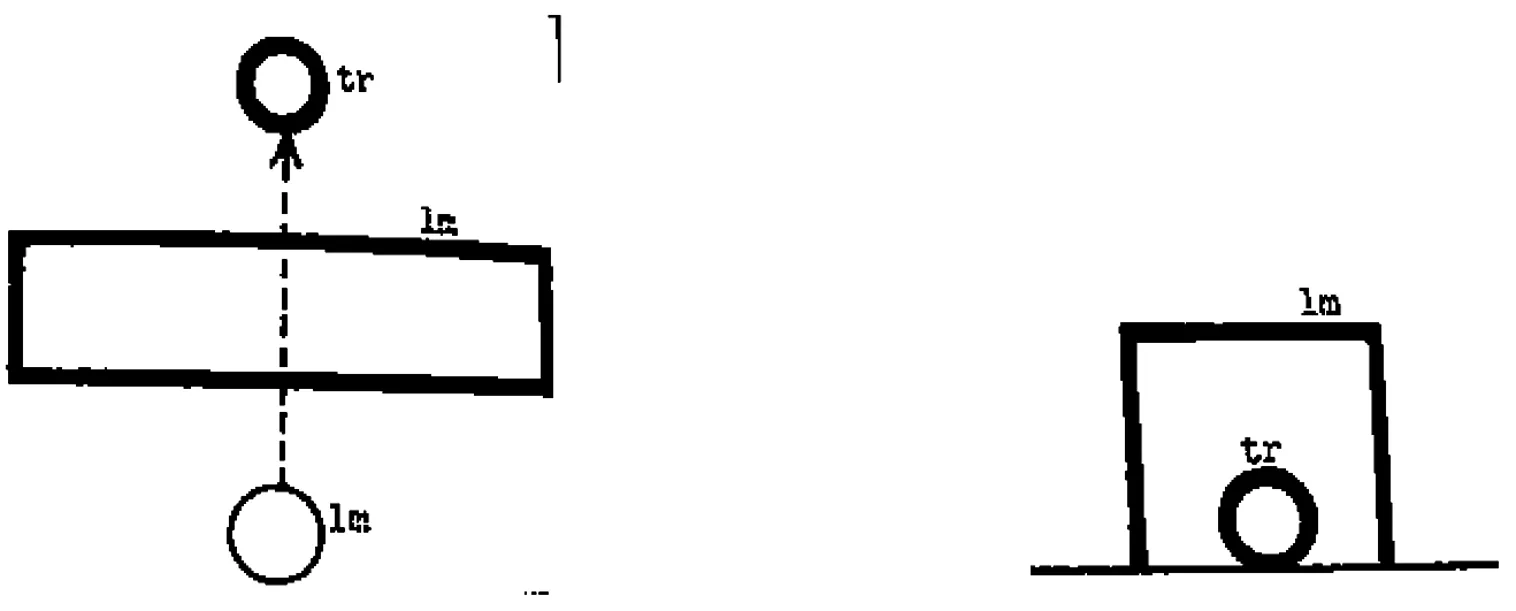

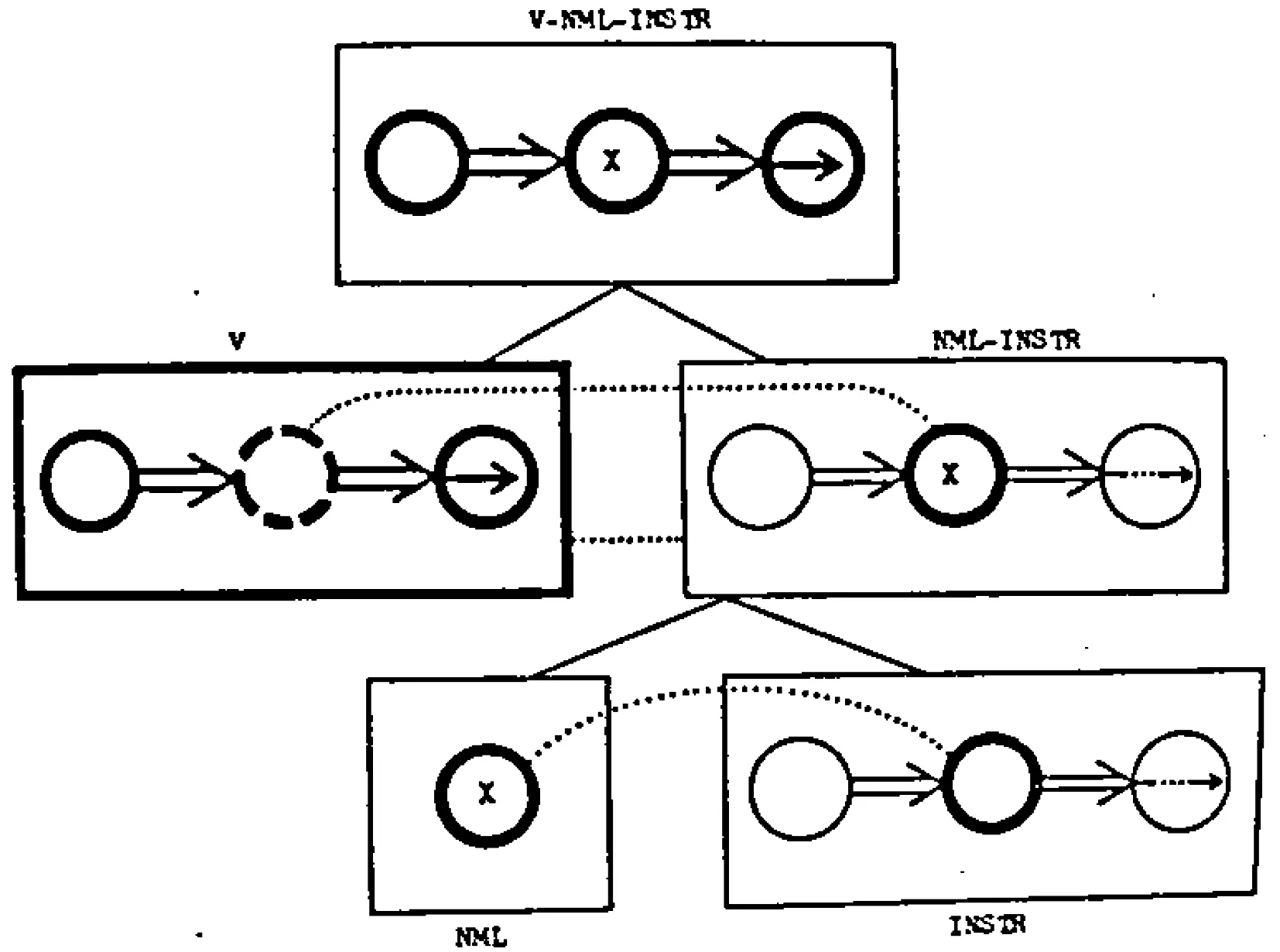

在此基础上,Langacker建立了包含时间、空间、动能等多要素的典型的事件模型(canonical event model),用以描写句子结构。[2]P285如图1所示。

图1 典型的事件模型AG:施事 PAT:受事 setting:场景 V:观看者

该典型事件模型来源于人类的基本经验,是对语句所侧重的施受的相互作用关系的识解。台球模型(billiard-ball model)、舞台模型(stage model)和角色原型(role archetype)是组成典型事件模型的三种事件认知模型。概括地说,图中箭头连接的两个圆形部分表示的台球模型,是典型事件模型的核心;外围方框和虚线圆形部分表示的舞台模型,提供了事件的观察视角;角色原型则为事件的参与者提供了必要的语义角色。

本文即以Langacker的事件模型为基础,选取角色原型中的工具(Instrument)作为研究对象,从认知语法角度对工具格在语言编码中所表现出的论元属性、句法分布和标记形式等问题,做出新的阐释。

二、台球模型与工具格的论元属性

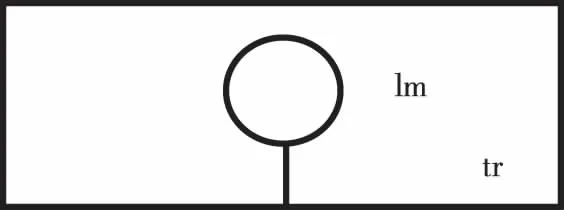

“相互作用”是认知语法分析中关注的焦点,台球模型正是这种相互作用的体现。所谓台球模型,指的是“物体在空间上移动,并通过有力地物理接触,与另一个物理相互作用”。[3]P355在这个过程中,某些物体可以通过自身内在的动源提供相互作用时必需的动能(energy),而另一些物体仅仅是传递或吸收动能。台球模型可以图式为:

图2 台球模型(行为链)

如图2所示,台球模型又称作“行为链”(action chain)模型。“行为链”反映了事件(event)的形式,在描述句子结构中起着重要的作用。

在工具事件中,通常要表达的是施事使用某种工具对受事产生某种影响。施事、工具、受事是参与该事件的三个必要角色。从事件认知模型来看,施事和受事之间的相互作用需要通过工具这一中介实现力量的传递。因此,可以用如下的行为链模型来表示:

施事 工具 受事图3 工具事件的行为链

以汉语为例,表达典型工具事件的句子是“他用大碗喝汤”、“这个孩子用左手写字”等。对于“喝汤”、“写字”这样的事件来说,工具是不可或缺的参与者角色。三个参与者相连,通过两两一对的互动,组成了一个行为链:“他==>碗==>汤”、“这个孩子==>左手==>字”。但同时,“他喝汤”、“这个孩子写字”也是合法的语句。是不是由此就可以认为,工具在一般的事件表达中并非是必要的参与者呢?换句话说,工具格是否如通常所认为的那样只是非必有论元或外部论元呢?我们认为并不是这样。从认知角度看,有两个可供解释的证据。

一个证据是,把工具看作是身体的延伸,这是一个有认知经验基础的识解。从我们的感知上看,工具及其使用者因为必不可少的接触关系而在空间上形成了一个连续的单元,具有整体性,并且以一致的方式一起发生运动。例如,在“用大碗喝汤”这个典型工具事件中,预设手里要拿着碗才能喝汤,碗和身体形成接触,在空间上可以看成一个整体。*工具是身体的延伸,不仅可以证明工具在行为链条中的不可或缺性,也为工具介词大都来源于持拿义动词(如现代汉语的“拿”,古代汉语中的“把”、“将”、“持”、“捉”)或伴随介词(如英语的with)提供了认知上的解释。持拿和伴随都是工具和身体相互接触的结果。伴随着使用工具的足够熟练,我们会失去对使用外来物体的感知,结果这个工具就变成了身体的一部分,我们无意识地控制着对它并且操纵其它的物体。这样,“他==>大碗==>汤”行为链条中的“大碗”就会从事件参与者的身份降级下来,仅仅成为施事“他”的一个附属物,继而就会引起工具在语言编码中的省略,但是却仍然存在于行为链条中。因此“他喝汤”的行为链应该表示为:(他-大碗)===>(汤)。

工具是身体的延伸最极端的形式就是以身体部位充当工具,如“用左手写字”、“用嘴叼着”等。“写”、“叼”这样的动词的语义结构本身就隐含着“手”、“嘴”等身体部位类工具,因此在无需特殊说明的事件中,身体部位类工具经常不出现,“他写字”、“它叼着”都是最常见的表达。但是,不出现并不意味着不存在。“手”、“嘴”等身体部位在行为链中仍然起着重要的动能传递的中介作用,是事件必要的参与者。动能是一个重要的认知范畴,不少认知语言学家的研究都是基于动能所体现的动力学展开的,如Talmy在动力系统中研究语言中的致使结构,其中的使因(causing)是抽象的动力载体[4]P471-550,而我们这里分析的工具则是实体性的动力载体。

由此可见,在Langcker的事件模型中,工具是必不可少的,不管是否被语言编码出来,在底层的认知行为链中都必须有工具的参与。当工具格被编码出来时,在识解该事件的行为链中以实线的参与者表示,即图3所示;当工具格不被编码(即省略)时,在识解该事件的行为链中则以虚线的参与者表示,即:

图4 非工具事件的行为链

另一个证据是通过和处所格的比较来证明工具格更具有内部性。一般认为,工具格和处所格一样都是动词的非必有论元或外部论元,因为二者在句中都不是必须出现的成分,且多数情况都需要标记。前面我们已经说明在句中不出现并不是判定非必有论元的唯一条件,需要结合行为链的整体性来分析。这里,我们将从典型事件模型的认知图式中,区分工具格和处所格在事件结构中的不同地位。

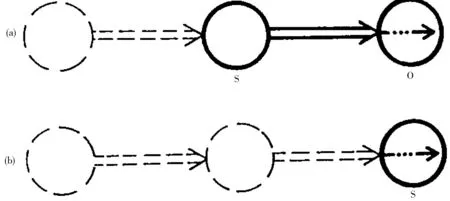

典型的事件模型如图1所示,除了核心部分的行为链之外,还有外围的方框部分。这个外围部分表达的是与事件相关的时间、空间等信息,从参与者角色上看,就是时间格和处所格。这样我们就很清楚地看到,工具格在行为链内部,处所格在行为链外部。Langacker(1991)给出了二者在认知图式上的区别,[5]P343如图5所示:

图5 工具格和处所格的认知图式

图(a)和(b)是用包含“行为链”的典型事件模型。(a)表示的工具事件,如“她用吹风机吹干了头发”。这个事件的行为链是:(她)===>(吹风机)===>(头发)。工具格“吹风机”是行为链的中介力量,处在链条内部,链条外部的方框表示该行为发生的处所,因为该事件没有说明具体的处所,所以用虚线表示。(b)表示的是带有处所的事件,如“她在屋里吹头发”。外围的实心方框表达“屋子”这个处所角色。因为句中没有对使用的工具进行编码,工具作为身体的延伸被省略掉了,所以行为链条中间表示工具的圆圈用虚线表示,该事件的行为链是:(她-吹风机)===>(头发)。这两个图式是对工具格位于行为链内部、而处所位于外部这样的差异最为直观的表现。而另一方面能够说明工具比处所更接近内部论元的是二者在突显(profiling)上的差异。当行为链内部的工具格被突显侧重时,我们可以说“吹风机吹干了她的头发”。但当行为链外部的处所要被突显侧重时,就不能说“*屋子吹干了她的头发”。再一次说明工具比处所具有更接近内部论元的属性。

从典型事件模型的认知图式上直观地看到,工具在行为链内部的中心,而处所在整个行为链的外部,这种差异影响了二者的论元属性。也就是,在论元层级中,处所格和动词的关系要比工具格更外围,而工具格和动词的联系更紧密。鉴于工具格在行为链模型中的内部性,和在句法表现上的非必有性,我们将工具格的论元属性归纳为“准内部论元”,既不同于真正的内部论元,如施事、受事,也不同于外部论元,如处所、时间等。

三、舞台模型与工具格的句法分布

我们在图1中看到的观看者(viewer)和场景(setting),就是舞台模型(stage model)重要的组成要素。图中连接观看者(V)和场景的虚线箭头表示观看者的目光指向场景内的物体。和我们看舞台剧一样,观看者的视域只能包括场景中一个有限的部分,注意力也只能聚焦在一个特殊的部位。于是便有了行为链条中被突显和侧重的部分。因此,舞台模型不仅提供了一个发生在场景内的事件,即行为链,而且还提供了一个从外部视角观察该事件的观看者,观看者的视域决定了行为链中相互作用的参与者中哪一个会成为侧重。

“场景”、“视域”等概念并非Langacker首创,在Fillmore格语法的二期理论中已经有所涉及和应用。[6]其观点可以简单概括为:“句子描述的是场景,场景中的各参与者承担格角色。通过透视域的选择,一部分参与者进入透视域,成为句子的核心成分,每一个核心成分都带有一个语法关系。其他参与者不一定能进入句子,即使出现在句子中,也只能成为句子的外围成分。”[7]通过能否进入透视域,来判定是否为句子的核心成分。Langacker则用舞台模型进一步完善了场景的认知模式,加入了行为链这一重要的组成部分[8]P283-285,从而为Fillmore的判定方法增加了一个新的参考标准。

这里我们想要说明的是舞台模型在参与者角色编码为句法关系中所起到的作用,以工具格为例。在现代汉语中,工具格在句中不仅可以作状语,还可以作主语和宾语,如:

工具主语:

(1)这把刀用来切菜。

(2)小碗盛饭,大碗成汤。

工具宾语:

(3)烤火 (4)抽烟斗 (5)捆绳子

首先,我们来看工具格是如何通过事件模型的侧重编码为主语的。通常情况下,行为链的链首是施事,链尾是历经某种变化的受事,链中部分是工具。当这条行为链从施事到工具到受事都得到了观看者的注意,即被侧重时,就会遵循象似原则进行语言编码,汉语的工具状语是最接近时间顺序的编码方式,英语会采用补语的方式,如:

(6)Sharon dried her hair with the blower.(Sharon用吹风机吹干了头发)

(7)He sliced the bread easily with a sharp knife. (他用锋利的刀子轻易地切开了面包)

(8)He opened the door with this key. (他用这把钥匙打开了门)

但当发生如下图6所示的侧重时,主语的选择就发生了变化。

图6 侧重工具/受事的行为链

图(c)是舞台模型中的观看者侧重工具和受事之间的相互作用,施事并不在观看者的视域中。因此,原行为链中的施事将链首位置让位给其后的工具,链尾受事没有变化。于是,就有了工具格作主语的编码形式。不仅汉语中有工具主语,在英语中也同样可以用工具格作主语,例如:

(9) The blower dried her hair. (吹风机吹干了她的头发)

(10)A sharp knife easily sliced the bread.(锋利的刀子很容易切开了面包)

(11)This key opened the door.(钥匙打开了门)

图(d)只有受事被侧重,成为行为链中唯一被编码的参与者角色,也就是受事作主语,例如:

(12)Her hair dried.(她的头发吹干了)

(13)The bread sliced easily. (面包很容易地切开了)

(14)The door opened. (门打开了)

在英语和汉语中,很多动词都允许以施事、工具或受事作句子的主语。一旦从认知上考虑了侧重的机制,那么,语言编码中主语的选择就是非常有规律且一致性的。Fillmore(1968)曾提出过主语选择等级:A>I>O。[9]P43即如果施事(A)出现,那么施事就是主语;如果施事不出现,而工具(I)出现,那么工具就成为主语;否则,就是客体(受事)被选为主语。现在看来,主语选择等级的背后就是行为链中参与者依次被侧重的顺序。

其次,我们再来看工具格在事件模型中是如何被编码为宾语的。同样是在行为链中,当舞台模型中的观看者将视域锁定在施事和工具两个参与者上,就形成了对链条中施事和工具的侧重,即:

图7 侧重施事和工具的行为链

在侧重施事和工具的行为链中,链首是施事,链尾是工具,因此,在语言编码中施事是主语,工具是宾语。不仅汉语允许工具格作宾语,在英语和其他语言中也有工具宾语。例如:

(15)He tied his shoelace.(他系好了鞋带))

(16)umugabo y-a-tem-ej-eeshaumupaanga igiti(Kinyarwanda语)

man he-PAST-cut-ASP-INSTR:OBJ saw tree

(这个人用锯子锯断了树)

Kinyarwanda语的例句是一个双宾语结构,行为链中的施事、工具和受事都得到侧重。工具不仅被编码成一个事件的直接参与者,而且动词后缀-eesha表明工具也是一个宾语。

由此可以看出,工具格在句法分布中可以位于主语位置和宾语位置,不仅仅是深层语义的非线性特征决定的,认知上的舞台模型侧重机制也在起着重要作用。

四、事件整合与工具格的标记形式

一般来说,格标记的表现形式有两种:词缀和介词。词缀是综合型的格标记(synthetic case makers),介词是分析型的格标记(analytic case markers)。[10]工具格的标记也有这两种形式。有的语言使用词缀形式,如波兰语:

cut salami knife-INST

‘cut salami with a/the knife’ (用刀子切腊肠)

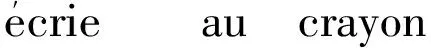

有的语言使用介词形式,如英语、法语、汉语:

write with pencil

‘to write with a pencil’ (用铅笔写)

通常,我们通过是否发生音变来区分词缀和介词,词缀通常是有音变的。这是在语音形式上进行的区分。在认知语法体系中,词缀和介词还可以通过事件模型的图式整合方式来区分。

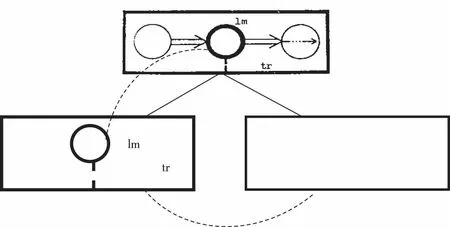

在Langacker的认知语法体系中,介词表达的是一种不受时间制约的关系,和名词、动词、形容词一样,也可以用意象图式的方法来识解。例如,英语介词across, under的图式可以表示成:

across under

图式很形象地表现出射体(tr)相对于界标(lm)的位置关系。同样,介词with也有如下的识解图式:

图8 介词with的图式

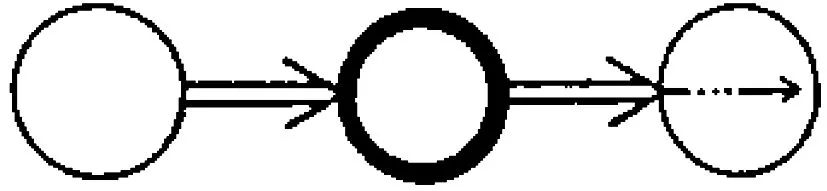

那么,介词with整合到工具事件的过程,就如下图所示:

图9 工具介词with的图式整合

介词with的图式与典型事件行为链图式整合,形成以介词with标记工具格的工具事件图式。该图式建立在典型的事件模型基础上,除了行为链和场景之外,还增加了对射体(tr)和界标(lm)及其二者关系的标示。射体是该事件整体,界标是行为链中的工具。工具介词with表现的就是对事件中工具和整个事件之间的关系的侧重。

从这个整合过程可以看出,工具介词和表示工具事件的动词是两个独立的单位,各自表示不同的相互作用关系。由此形成的工具事件实际上是两个谓词性成分的组合,工具介词词组是融合到句中的高层谓语。这进一步证明了,汉语工具介词语法化的过程,通常是连谓结构中一个谓词性成分在语义关系上的弱化,而语法化后的工具介词还带有动词的语义特征。例如:汉语工具介词“拿”的就是如此。

“拿”是后起字,出现较晚,本作“拏”。在元代之前,表示持拿义的“拿”可以单独作谓语,也可以带上宾语作谓语。

(19)熊罴之挐获,虎豹之凌遽。(汉扬雄《羽猎赋》)

(20)等是拿云攫雾者,就中奇特。(碧岩录)

元代时,“拿”开始语法化[11]P240、[12],如:

(21)拿那大棒子着实的打上一千下(争报恩)

(22)我拿一块砖头打的那狗叫,必有人出来。(勘头巾)

在连谓结构“拿NP+VP”中,“拿”所表示的持拿动作特征减弱,语义重心逐渐偏移到后面的VP上,“拿”逐渐向介词演变,直到“拿”后的NP允许不可持拿之物时,“拿”才彻底演变为工具介词,如:

(23)张千做拿水喷科。(元曲·争报恩·二折)

(24)行动只拿五娘唬我。(金瓶梅词话·第二十三回)

(25)手里揣着,却拿眼睛瞟人。(红楼梦·第二十九回)

明清时期“拿”用作工具标记的用例数量骤然增多,成为主要使用的工具标记之一,一直沿用至现代汉语。现代汉语中的“拿”仍然是兼具动词和介词用法的兼类词,并不如英语的with、法语的au那样彻底完成了语法化。

工具介词的事件整合过程为理解工具介词的语法化以及工具介词词组带有高层谓语特征提供了认知识解的依据。

与工具介词的事件整合方式不同,标记工具格的词缀形式始终处于行为链条内部,不能独立于工具事件存在,被词缀形式标记的工具事件图式如下:

图10 词缀标记的工具事件

其整合过程如下所示:

图11 词缀与图式整合

整合过程的第一层是成为工具格的名词的屈折,也就是添加词缀的过程。名词性成分NML指的是一个事物,它的若干语义特征用X表示。该名词性成分的侧重对应于行为链条中对某个参与者的侧重,工具事件INSTR的侧重限定在工具格。被词缀标记的名词性成分指的是一个具有某种特征的一个事物,因此,其整合为工具格的名词性成分就是带有工具格特征的事物。第二层是带有工具格标记的名词性成分NML-INSTR和一个侧重具体过程的动词的整合。最终形成一个包含工具格标记的工具事件。

从语言编码的过程看,第一层是添加工具格标记的过程,第二层工具格入句的过程。有不少形态丰富的语言都会使用屈折变化来标记工具格,除了前面提到的波兰语用例外,还有:

(26)umugabo y-a-tem-eje igitin-umupaanga (Kinyarwanda语)

man he-PAST-cut-ASP tree INSTR-saw

(他用锯子锯断了树)

(27)Luma-z idatzi d-u. (Basque语[13]P181)

Pen-INSTR write PRES-AUX

(他用钢笔写)

他/她 盆 脸 洗

(他/她用盆洗脸)

上面三种语言中的n-,-z,-i都是工具格标记,它们依附于名词存在,处于工具事件行为链的内部,与工具介词的事件整合方式不同。

五 小结

Langacker认为,编码是人们要表达概念并以此为目的而激活的语言结构。[15]P345语言编码与认知识解密切相关。人们如何以意象图式识解一个场景决定了语言结构如何对该情景进行编码。反过来,一种语言结构也体现了约定俗成的意象,于是对语言所编码的场景也就给予了一个认知识解。

本文以Langacker的典型事件模型为基础,分别讨论了台球模型在判定工具格论元属性中的作用、舞台模型对工具格句法分布产生的影响,以及不同工具格标记形式的事件整合模式。我们认为,具体表现为行为链的台球模型蕴含了认知语言学中重要的范畴——动能,这是事件过程不可缺少的动力基础,而工具是动能的传递者,与行为链外围的时间、空间不同,工具位于行为链内部,它的论元属性更接近施事和受事,带有“准内部论元”特征。舞台模型提供的观看者的视域决定了行为链的侧重。当施事和工具被侧重时,工具倾向被编码为宾语;当工具和受事被侧重时,工具倾向被编码为主语;当施事、工具、受事都被侧重时,工具倾向被编码为状语或补语。工具格在语言编码中除了句法位置外,还体现在格标记的形式上。当工具格被有标记编码时,有介词和词缀两种形式,分别源于不同的事件整合模式。在认知语法中,工具介词表示的是工具-行为关系,而词缀表示的是工具特征。可见,不同的语言采用不同的工具格标记形式是有一定的认知基础的。

[1][2][5][8][15]Langacker,Ronald W. Foundations of Cognitive Grammar (II) [M]. Stanford: Stanford University Press,1991.

[3]Langacker,Ronald W. Foundations of Cognitive Grammar (I) [M]. Stanford: Stanford University Press,1987.

[4]Talmy,Leonard. Toward a Cognitive Semantics [M]. London: The MIT Press,2000.

[6][9]Fillmore,C.J. The Case for Case [M]. 1968. 格辨. 北京:商务印书馆,2002.

[7]杨成凯. Fillmore的格语法理论 [J].国外语言学,1989,(1-3).

[10]Blake,Barry J. Case (2ed) [M]. Cambridge: University of Cambridge,2001.

[11]太田辰夫. 中国语历史文法[M]. 蒋绍愚,徐昌华译.北京:北京大学出版社,1958.

[12]何洪峰,苏俊波.“拿”字语法化的考察[J].语言研究,2005,(4).

[13]Heine,Bernd & Kuteva,Tania. World Lexicon of Grammaticalization [M]. Cambridge: Cambridge University Press,2002.

[14]黄成龙. 蒲溪羌语研究[M]. 北京:民族出版社,2007.

责任编辑:陈 刚

Langacker’sEventCognitiveModelandtheInstrumentalCaseinLinguisticEncoding

SHAO Chenxin

Based on cognitive grammar, this paper makes use of Langacker’s Event Model to explain the argument features, syntactic distribution and markers shown by the instrumental case in linguistic encoding. As an important component of action chain, the argument features of the instrumental case should be distinguished from location and time, focusing on quasi-internal arguments; the variation of highlighted scenes enables the instrumental case to serve as subject, object, adverbial and complement; preposition and affix are two forms of the instrumental case, either with a different event integration process.

cognitive grammar; Event Model’ linguistic encoding; instrumental case

H1

A

1003-6644(2016)02-0125-11

* 2011年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于系统语音对应的核心词分阶及建模研究”[项目编号:11JJD740004];2013年国家社科基金重点项目“基于严格语音对应的汉语与民族语言关系字专题研究”[项目编号:13AZD051];2014年国家社科基金重大项目“基于中国语言及方言的语言接触类型和演化建模研究”[项目编号:14ZBD102]。