司法体制改革的宪法学评估

莫 纪 宏

司法体制改革的宪法学评估

莫 纪 宏

本文从宪法学的基本原理出发,首先分析了支撑目前司法体制改革的指导性文件和操作性文件中对宪法的关注度,通过各项司法体制改革措施与宪法文本规定的关联性来判定司法体制改革对宪法权威的关注度,得出了宏观上的重视与微观上的缺少并举的结论。本文还从考察我国宪法文本与司法之间历史和逻辑关系出发,论证了司法目前还缺少必要的宪法文本的支持,还没有形成强有力的宪法依据。基于我国现行宪法所确立的人民代表大会制度的法律特征,作者也排除了司法权作为具有独立学术价值的宪法学术语的可能性,进而也不存在目前政策上所倡导的“司法权属于中央事权”的观点。与此同时,作者在分析司法体制改革与宪法之间相关性比较薄弱的基础上,提出了以“宪法+所有具体法治工作”的实践模式来增强司法体制改革的合宪性,并最终推动“司法入宪”,使得司法制度成为我国现行宪法所确立的一项基本国家制度,从而为司法体制改革确立一个最终发展的制度化方向。

宪法;司法体制改革;指导性文件;操作性文件;依宪治国;司法权;中央事权;“宪法+所有具体法治工作”

作者莫纪宏,男,汉族,江苏靖江人,法学博士,中国社会科学院法学研究所副所长,研究员,博士生导师,国际宪法学协会副主席,中国宪法学研究会常务副会长,北京市法学会立法学研究会会长(北京:100720)。

近年来,司法体制改革问题一直是学术界和社会公众关注的热门话题。有的甚至把司法体制改革作为政治体制改革的先行先试。但不论在实践中司法体制改革引起了大多的社会关注和制度改革,从理论源头来看,没有宪法学的认真关注,司法体制改革是很难获得明确的前进方向的。鉴于目前推进的司法体制改革的措施多种多样,涉及到的问题面也很多,本文只是尝试运用宪法学的分析方法来对当下司法体制改革中的几个核心问题做较为细致的学理和实证分析,并希冀以此来纠正当下学术界流行的缺少宪法学理论支撑的极端观点。

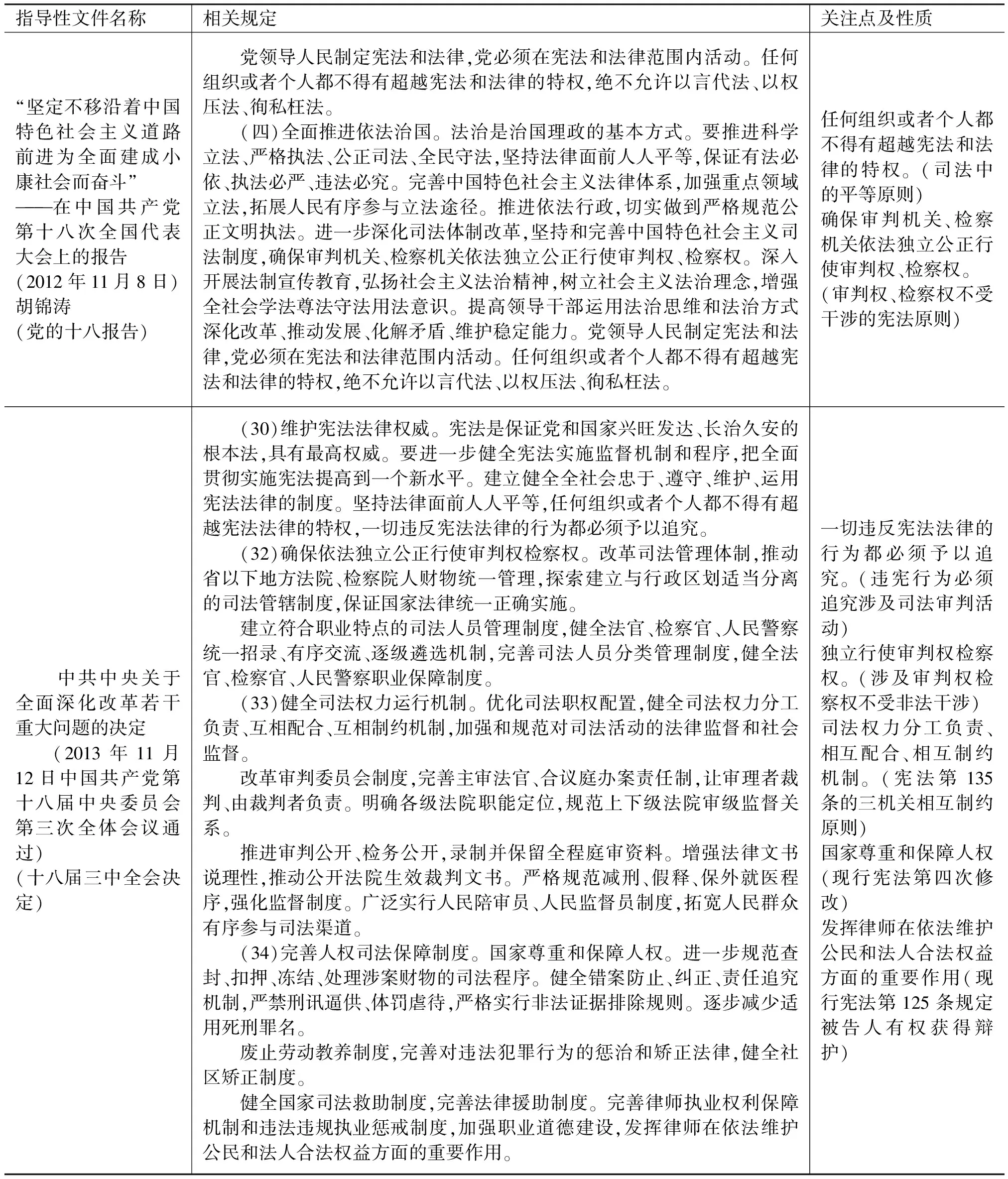

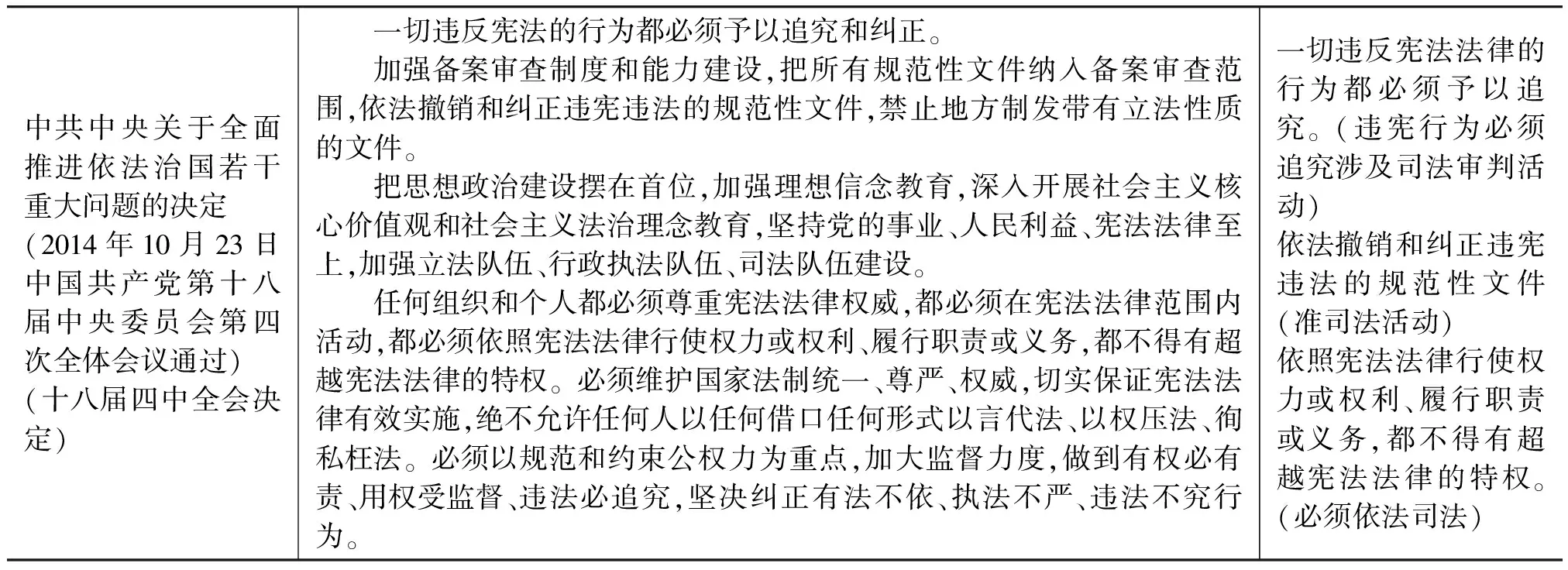

一、司法体制改革文件对宪法的关注度统计分析

党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《全面推进依法治国决定》)明确提出了“坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持依宪执政”的主张,第一次通过党的文件形式肯定了“依宪治国”在全面推进依法治国中的重要地位。《全面推进依法治国决定》涉及到“宪法”一词共有38处,“宪”字41处*《全面推进依法治国决定》中的41处“宪”,除了38处“宪法”之外,还有三处,即“坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持依宪执政”;“依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件,禁止地方制发带有立法性质的文件”。。“宪法”一词及“宪”字与全面推进依法治国的六个方面都有密切的关系,其中,“宪法”对司法体制改革也同样给予了应有的关注,虽然在《全面推进依法治国决定》没有像“宪法”对“立法”的作用那样“让每一个立法都符合宪法精神”,但是,深化司法体制改革也必须纳入“依宪治国”的范围,这是毫无疑问的。不久前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于贯彻落实党的十八届四中全会决定进一步深化司法体制和社会体制改革的实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》明确了指导思想、目标任务和基本原则,规定了司法体制和社会体制改革的84项措施,为进一步深化司法体制和社会体制改革提供了基本遵循。《实施方案》提出,要以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,围绕建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家的总目标,切实解决影响司法公正、制约司法能力的深层次问题,着力破解影响法治社会建设的体制机制障碍,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力司法保障、创造良好社会环境。可以说,司法体制改革在当下正在全国各地轰轰烈烈地展开,旨在通过司法体制改革来增进司法公信力、维护司法正义的价值目标已经得到了社会公众的高度认可。

但从法理上来看,尽管《全面推进依法治国决定》对宪法与司法体制改革之间的关系给予了一定程度的关注,但是,如何把这种关注落实到对具体司法改革措施的指导和落实上,这个问题好像还没有引起法学界和实务界的足够重视,导致“依宪治国”、“宪法”与司法体制改革在实践层面仍然存在严重脱节的“两张皮”现象*卢现祥:“创新机制:要‘一体化’不要‘两张皮’”,《光明日报》2015年3月18日。。因此,有必要在法理上认真地研究一下有关司法体制改革的一系列文件是如何关注“宪法”的,这种“关注”的特征是什么,这样的“关注”是否足以达到有效指导司法体制改革实践的目的。

以《实施方案》确立的司法体制改革指导思想为基准,目前有关司法体制改革的文件主要可以分为两类:一类是指导性文件,一类是操作性文件。指导性文件是对司法体制改革的方向和全局问题具有指导作用的,主要指党的十八报告、党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《全面深化改革决定》)和党的十八届四中全会的《全面推进依法治国决定》。操作性文件是指党的十八届四中全会之后,围绕着十八届四中全会审议通过的《全面推进依法治国决定》关于司法体制改革的要求出台的一些具体操作性文件,本文主要选择了几个有影响的文件,包括:《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要(2014~2018)》【法发〔2015〕3号】、2015年2月27日中央全面深化改革领导小组第十次会议审议通过的《深化人民监督员制度改革方案 》、中办和国办联合发布的《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》以及《关于贯彻落实党的十八届四中全会决定进一步深化司法体制和社会体制改革的实施方案》*目前没有公开向社会发布该《实施方案》。等作为分析司法体制改革文件与宪法相关度的分析数据源。

图表一 指导性文件宪法关注度

中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定(2014年10月23日中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过)(十八届四中全会决定) 一切违反宪法的行为都必须予以追究和纠正。加强备案审查制度和能力建设,把所有规范性文件纳入备案审查范围,依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件,禁止地方制发带有立法性质的文件。把思想政治建设摆在首位,加强理想信念教育,深入开展社会主义核心价值观和社会主义法治理念教育,坚持党的事业、人民利益、宪法法律至上,加强立法队伍、行政执法队伍、司法队伍建设。任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威,都必须在宪法法律范围内活动,都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务,都不得有超越宪法法律的特权。必须维护国家法制统一、尊严、权威,切实保证宪法法律有效实施,绝不允许任何人以任何借口任何形式以言代法、以权压法、徇私枉法。必须以规范和约束公权力为重点,加大监督力度,做到有权必有责、用权受监督、违法必追究,坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究行为。一切违反宪法法律的行为都必须予以追究。(违宪行为必须追究涉及司法审判活动)依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件(准司法活动)依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务,都不得有超越宪法法律的特权。(必须依法司法)

图表二 操作性文件宪法关注度

从图表一和图表二所显示的司法体制改革指导性文件和操作性文件来看,不论是指导性文件,还是操作性文件,其关于司法体制改革的相关规定,与现行宪法文本都存在一定“表面”联系。这种“表面”联系的特征表现为以下几个方面:

1.“依据宪法”是司法体制改革的一项重要原则。例如,《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要(2014~2018)》【法发〔2015〕3号】就规定:依法推动改革,确保改革稳妥有序。人民法院深化司法改革,应当坚持以宪法法律为依据,立足中国国情,依法有序推进,实现重大改革于法有据,推动将符合司法规律和公正司法要求的改革举措及时上升为法律。上述规定非常明确要求“人民法院深化司法改革,应当坚持以宪法法律为依据”。此外,《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》也规定:“根据宪法法律规定,结合司法工作实际,制定本规定”。根据上述规定,至少有一点是可以推断出来的,即司法体制改革的设计者在设计司法体制改革方案时,具有一定的“宪法意识”,注重从宪法获得合法性依据。但是“依据宪法”只是原则层面的依据*叶海波:“法律文本为何必须写上‘依据宪法’?”,资料来源:财新网,2015年4月28日,参见http://opinion.caixin.com/2015-04-28/100804441_all.html#page2,2016年1月18日最新访问。,涉及到宪法上的哪些具体条文的规定,则在指导性文件和操作性文件中都不是很清晰。这就为从宪法文本角度来评议司法体制改革文件的“合宪性”造成了一定的困难。

2.“遵守和拥护宪法”是司法体制改革过程中必须达到的状态。无论是指导性文件,还是操作性文件,都对司法体制改革过程中尊重宪法权威问题表示了关注。《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要(2014~2018)》【法发〔2015〕3号】规定:完善法官宣誓制度,经各级人大及其常委会选举或任命的法官,正式就职时应当公开向宪法宣誓。《深化人民监督员制度改革方案》要求:“人民监督员应当是年满二十三周岁,拥护中华人民共和国宪法,遵守法律,品行良好,身体健康,具有高中以上文化程度的中国公民”。《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》也规定:各级领导干部应当带头遵守宪法法律,维护司法权威,支持司法机关依法独立公正行使职权。由此可见,从抽象和原则意义上要求司法体制改革过程中的参与者,包括领导干部、法官、检察官以及人民监督员都必须遵守宪法、维护宪法权威。

3.司法体制改革要实现宪法所要求的“依法独立行使审判权和检察权”。现行宪法第126条和第131条明确规定:人民法院和人民检察院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。而目前发布的司法体制改革文件的核心内容都是围绕着保证人民法院、人民检察院依法独立行使审判权和检察权展开的,例如,党的十八大报告就明确指出:进一步深化司法体制改革,坚持和完善中国特色社会主义司法制度,确保审判机关、检察机关依法独立公正行使审判权、检察权。再如,《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》也规定:为贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》有关要求,防止领导干部干预司法活动、插手具体案件处理,确保司法机关依法独立公正行使职权,根据宪法法律规定,结合司法工作实际,制定本规定。因此,不论是指导性文件,还是操作性文件,对于司法体制改革旨在有效地保证宪法所规定的“保证人民法院、人民检察院依法独立行使审判权和检察权”,不受任何组织和个人的非法干涉具有非常重要的保证作用。

4.一切司法体制改革行为不得违宪,违宪的司法体制改革行为必须受到法律追究。当前所进行的司法体制改革以及各项司法改革措施的推进必须限定在宪法的框架内,这是一条最基本的宪法原则,如果离开了宪法进行司法体制改革,不仅这样的司法体制改革本身缺少合法性,而且违宪的司法体制改革活动必须要受到法律的追究。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对改革行为的“合宪性”“合法性”提出了明确的要求,规定:要进一步健全宪法实施监督机制和程序,把全面贯彻实施宪法提高到一个新水平。建立健全全社会忠于、遵守、维护、运用宪法法律的制度。坚持法律面前人人平等,任何组织或者个人都不得有超越宪法法律的特权,一切违反宪法法律的行为都必须予以追究。十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》也明确规定:一切违反宪法的行为都必须予以追究和纠正。加强备案审查制度和能力建设,把所有规范性文件纳入备案审查范围,依法撤销和纠正违宪违法的规范性文件,禁止地方制发带有立法性质的文件。

总的来说,当下所进行的司法体制改革,从政策文件的规定来看,对宪法给予了必要的关注,包括“依据宪法进行司法体制改革”、“在司法体制改革过程中尊重宪法权威”、“通过司法体制改革实现宪法所规定的人民法院、人民检察院依法独立行使审判权和检察权”以及“对违宪的司法体制改革行为予以追究”等等,“依宪司法”*莫纪宏:《依宪立法是依宪治国的出发点》,《检察日报》2015年1月26日。的理念是比较到位的,但在具体的宪法文本参照和宪法规范的遵守和适用方面,司法体制改革文件中还缺少对这类问题和事项的必要关注,也就是说,宪法对司法体制改革的指导意义仍然停留在“价值”和“意义”层面,尚需要设计具体的法律程序来实施宪法的相关规定,真正使司法体制改革建立在具体可靠的宪法规定基础上,将司法体制改革有效地纳入“合宪性”评价的范围。

二、司法体制改革离宪法有多远?

党的十八届四中全会审议通过的《全面推进依法治国决定》明确指出:“坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持依宪执政”。为了贯彻落实“依宪治国”的价值要求,《全面推进依法治国决定》明确规定:“使每一项立法都符合宪法精神”。很显然,为了推进依法治国,《全面推进依法治国决定》对立法活动明确提出了“符合宪法精神”的要求,这说明,作为宪法具体化的立法活动,在保证宪法实施中具有非常重要的地位。但是,《全面推进依法治国决定》并没有对司法如何符合宪法精神提出明确要求,司法体制改革是否也要符合宪法精神呢?没有宪法上的依据,司法体制改革能否依旧有效地顺利推进?这个问题实质上在贯彻落实《全面推进依法治国决定》过程中所遇到得最复杂的理论问题和在实践中无法回避的问题。理论上遇到的最大问题就是现行宪法究竟跟“司法”有什么关系?宪法是否对司法体制改革的内容和目标构成了实质性的规范、指引和限制?司法体制改革是否能在现行宪法的框架下运行?等等。这些理论问题确实需要巨大的勇气来加以回答。

共产党领导的人民政权从根据地时期开始使用“司法”来表达人民政权的组织结构。1946年《陕甘宁边区宪法原则》“三、司法”条款规定:各司法机关独立行使职权,除服从法律外,不受任何干涉。1949年《共同纲领》第17条也明确规定:废除国民党反动政府一切压迫人民的法律、法令和司法制度,制定保护人民的法律、法令,建立人民司法制度。但是,其后的1954年宪法、1975年宪法和1978年宪法文本中并没有“司法”一词,这说明作为表述国家职能性质的“司法”概念已经退出了以1954年宪法为代表的社会主义类型宪法的术语体系。从现行宪法的文本出发,当下进行的司法体制改革以及围绕着司法体制改革所采取的各项措施,并没有直接的宪法依据,其直接的依据是执政党的“司法政策”,司法问题仍然依靠执政党的司法政策来调整,司法工作尚需通过修宪或修法的方式逐渐纳入到国家的“基本法律制度”的范围,否则,司法体制改革只能在现行宪法所确定的基本国家制度之外运行。这是一个不可随意加以模糊的理论界限和制度瓶颈,当下脱离了执政党的政策来讨论司法体制改革问题,在理论上是徒劳的,在实践中也不可能推演出任何具有操作性的有效方案。这一点,可以从现行宪法的文本规定中充分体现出来。1982年现行宪法只有两条涉及到“司法”一词,即宪法第89条第(八)项的规定:国务院领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作;第107条的规定:县级以上地方各级人民政府依照法律规定的权限,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作,发布决定和命令,任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。上述两处规定,“司法”并不是作为独立词来表述的,而是以“司法行政”的术语形式出现。从宪法解释学的角度来看,虽然在汉语文意上可以将“司法行政”理解为偏正结构的名词词组,即“司法”的“行政”,但由于在其他条款中并没有“司法”的概念,所以,将“司法行政”理解为“司法”的“行政”是缺少宪法文本依据的。故从宪法解释学的角度来看,在宪法文本术语的表现形式上,“司法行政”属于一个不可拆分的宪法术语,只能通过宪法解释的途径来确定“司法行政”作为政府行政工作的一部分的具体制度内涵。因此,除非通过宪法修改的途径来明确“司法”一词明确的制度内涵,否则,目前在学术界广泛使用的“司法”、“司法权”、“司法制度”、“司法体制”、“司法体制改革”等等以“司法”作为中心词所衍生出来的一组概念,就没有明确的宪法依据。由于我国现行宪法所确立的根本政治制度—人民代表大会制度没有肯定“立法”、“行政”和“司法”的国家权力配置方式的合法性和合理性,因此,只能基于执政党的政策文件来解释司法以及与司法相关概念的内涵,而不可能给予“司法”概念一个完整的法律内涵。

通过执政党的政策来规范司法工作,早在建国前夕由王明起草的《中共中央关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》(以下简称《指示》)就已经讲得非常清楚。该《指示》明确指出:在无产阶级领导的工农联盟为主体的人民民主专政的政权下,国民党的六法全书应该废除,人民的司法工作不能再以国民党的六法全书为依据,而应该以人民的新的法律作依据。在人民新的法律还没有系统地发布以前,应该以共产党政策以及人民政府与人民解放军已发布的各种纲领、法律、条例、决议作依据。目前在人民的法律还不完备的情况下,司法机关的办事原则应是:有纲领、法律、命令、条例、决议规定者,从纲领、法律、命令、条例、决议之规定;无纲领、法律、命令、条例、决议规定者,从新民主主义的政策。同时司法机关应该经常以蔑视和批判六法全书及国民党其他一切反动的法律、法令的精神,以蔑视和批判欧美日资本主义国家一切反人民法律、法令的精神,以学习和掌握马列主义——毛泽东思想的国家观、法律观及新民主主义的政策、纲领、法律、命令、条例、决议的办法来教育和改造司法干部。只有这样做才能使我们的司法工作真正成为人民民主政权工作的有机构成部分;只有这样才能提高我们司法干部的理论知识、政策知识与法律知识的水平和工作能力;只有这样才能彻底粉碎那些学过旧法律而食古不化的人的错误的和有害的思想,使他们丢下旧包袱,放下臭架子,甘当小学生,从新从马列主义毛泽东思想及我们的政策、纲领、命令、条例、决议学起,把自己改造成为新民主主义政权下的人民的司法干部;只有这样做他们才能够对人民服务,才能与我们的革命司法干部和衷共济消除所谓新旧司法干部不团结和旧司法人员炫耀国民党的六法全书和自高自大的恶劣现象。从该《指示》关于司法工作的指导思想来看,最核心的精神就是人民的司法工作要以执政党的“政策”为依据,必须彻底抛弃一切旧的司法观念。

从1949年10月1日建立新中国至今66年的时间里,王明代为起草的《中共中央关于废除国民党的六法全书与确定解放区的司法原则的指示》中关于司法工作应当以执政党的政策为依据的精神并没有过时,而且有充分证据证明司法领域主要依靠执政党的政策来调整。首先,在建国后制定的前三部宪法(1954年宪法、1975年宪法和1978年宪法)的文本中根本就没有出现“司法”一词,这一立宪现象至少表明,作为汉字的“司法”并没有被宪法采纳作为描述国家基本法律制度的术语,“司法”制度至少在法律层面上作为国家基本法律制度的条件尚不成熟。1982年宪法虽然在宪法文本中有两处出现了“司法行政”一词,但从宪法解释学的角度来分析,可以明确地排除从“司法行政”的内涵中可以合理地推导出独立的“司法”概念的可能性。在世界各国宪法中存在的“司法”制度,在我国宪法中还不具有指称某一类具体法律制度的功能。造成这一立宪现象的原因可能很多,但绝对不是制宪者在起草或修改宪法文本时的一时疏忽,而是有意为之。由于我国实行的是社会主义制度,人民代表大会制度是我国的根本政治制度,所以,我国的国家权力的性质划分并没有采纳资本主义国家通常采取的立法权、行政权和司法权的“权力三分法”,而是采用人大作为国家权力机关,人大产生“一府两院”(人民政府、法院和检察院),“一府两院”依据宪法和法律行使职权,并向作为国家权力机关的人大负责,接受人大的监督。作为国家权力机关的各级人大,其宪法和法律职权并没有被限制在特定的领域,而是兼具立法、行政和司法、法律监督等等职能,各级人大作为国家权力机关行使的国家权力是一种集合性的国家权力,其权力的功能从某个角度涉及到了司法问题,例如,各级人大及其常设机构可以依据法律就某个具体问题作出决定,这种权力制度设计已经明确地肯定了各级人大作为国家权力机关具有依法处理具体法律问题的职权。各级人大行使的集合性国家权力按照管理事项划分为立法权、重大事项决定权、人事任免权和监督权“四权”,人大享有的“四权”如果从立法、行政和司法“权力三分法”角度来看,已经涵盖了立法、行政和司法三项权力职能,因此,我国宪法所设计的国家权力结构是以国家机构为中心,而不是以国家权力的性质为核心,法院和检察院也是以机构承担的各项法律任务为中心,其日常职权并没有被完全限制在“司法”的范围,这一点正是社会主义类型的宪法在规定国家基本制度方面与资本主义类型宪法的本质区别。

责任编辑:杨正万

Comment on the Reform of Judicial System from the Perspectives of Constitution

MO Jihong

Based on the fundamental principles of constitution,this paper analyzes the concern with constitution in the guiding and operational documents underlying the on - going reform of judicial system,and judges the degree of concern through relevance,drawing a conclusion that emphasis is given at the macro level but measures are insufficient at the micro level. It also illustrates a lack of strong constitutional foundation in justice in terms of the historic and logical relationship between documents and justice. As for China’s people’s congress system,the author excludes the possibility of judicial power as a constitutional term of independent academic value and the viewpoint of“judicial power belongs to the Central Government”. The author proposes the practical model of “constitution + all specific legal work”,as a means of increasing the constitutionality of reform of judicial system,in an attempt to materialize“justice included in constitution” and make judicial system a fundamental state institution. In this way,the reform of judicial system can go ahead institutionalized.

constitution; reform of judicial system; guiding document; operational document; ruling of the country by constitution; judicial power; power of the Central Government; “constitution + all specific legal work”

D911

A

1003-6644(2016)02-0136-09