认知语法的盲点*———从不同民族语言的隐喻规则说起

陈 保 亚,田 祥 胜

认知语法的盲点*———从不同民族语言的隐喻规则说起

陈 保 亚,田 祥 胜

本文从Lakoff & Johnson描述的隐喻出发,认为隐喻不仅仅是理解及组织概念的方式,它更重要的意义在于能创造出新的语言形式。隐喻分规则隐喻与非规则隐喻,规则隐喻产生“非原型效应”现象而非规则隐喻产生“原型效应”现象。认知科学对语言中的“原型效应”现象似乎并没有做出应有的解释。如果语言中“原型效应”的形成无法得到解释,那么就意味着在语法研究中区分“原型效应”现象与“非原型效应”现象是必要的,也即区分规则语言片段与非规则语言片段是必要的。认知语法(构式语法)正是因为没有区分规则语言片段与非规则语段最终在语法体系的建立上出现了问题。

隐喻;隐喻规则;原型效应;构式语法;语法形式;语法规则

作者陈保亚,男,土家族,山西宁武人,北京大学中国语言学研究中心主任/研究员,北京大学中文系教授,博士生导师(北京 100871);田祥胜,北京大学中文系博士研究生(北京 100871)。

Lakoff & Johnson在1980写成了MetaphorWeLiveBy(《我们赖以生存的隐喻》),他们认为隐喻有着重要作用:“对于大多数而言隐喻是诗歌想象及修辞润色的工具——一种特殊而非普通的语言事实。而且,隐喻通常被看作是语言独有的特征,是词而不是思想或行为的事实。对于推理,大多数人认为他们无需隐喻就能做得很好。然而,我们发现在日常生活中隐喻无处不在,不仅语言中存在隐喻,而且思维和行为中也存在隐喻。我们通常的概念系统(我们根据它思考并行动)在本质上基本是隐喻的。”[1]P4那么什么是隐喻?隐喻有着怎样的本质特征?

一、隐喻:从理解到生成

Lakoff & Johnson认为“隐喻的本质(the essence of metaphor)是根据一另种事情理解并经历(understanding and experiencing)一种事情。”[2]P4例如“ARGUMENT IS WAR(争论是战争)”的隐喻:

你的言论是站不住脚的(indefensible)。

他攻击了(attacked)我论证中的每一个弱点,他的批评击中要害( right on target)。

我推翻了(demolished )他的论证。

我和他争论从来没赢过(won)。

你不赞同?那好,开火吧(shoot)!

如果你使用那种策略(strategy),他将消灭你(wipe you out)。

他驳倒了(shoot down)我的全部论据。

Lakoff & Johnson认为人们通常是根据战争(war)来谈论争论(argument)的,例如我们可以赢或者输掉争论,争论是需要对手的,争论要攻击别人的观点以及守卫自己的观点,争论获得或者失去自己的阵地,争论需要有计划及策略,也即:我们在争论中所做的很多事情是根据战争的概念构建的,并且我们通常可以根据战争来理解争论。

隐喻不仅仅是理解事物的方式,通常还是形成范畴的一种重要手段。Lakoff引用了Austin在语义研究中的一个例子(Austin把诸如隐喻的现象叫“类推(analogy)”):

当A:B::X:Y且A和X用相同的名字称呼,例如,山脚(the foot of a mountain)和清单下部(the foot of a list)。这里有很好的理由来称呼这两种事物为“脚(feet)”,但是我们会说它们是“相似(similar)”的吗?在通常的意义上讲它们不相似。我们也许说它们之间的关系相对于X和Y之间的关系而是相似的。那好:但A和X并不存在X和Y那样的关系。[3]P19

Lakoff认为Austin并没有看清这种情况的本质,他认为“山”与“清单”是根据“人体对它们的隐喻投射(a metaphorical projection of the human body onto them)而被建构的。这种建构方式是:

A是身体最底下的部分。

X是山最底下的部分。

X'是清单最底下的部分。

身体投射到山,即A投射到X。(隐喻)

身体投射到清单,即A投射到X'。(隐喻)

词“脚(foot)”名字为A。

A,X及X'形成了一个范畴,在这个范畴中A作为中心成员,X及X'通过隐喻成了相对于A的非中心成员。

从Lakoff以上的分析我们可以看到隐喻的一个重要作用:在语言层面上隐喻是可以形成新的表达内容及新的表达形式的。Lakoff & Johnson在MetaphorWeLiveBy中所列举的大量语言现象,如“理论是建筑(THEORIES ARE BUILDINGS)”隐喻[4]P47:

你的理论基础(foundation)是什么?

这个理论需要更多的支撑(support)。

这个论据是不可靠的(shaky)。

我们需要更多的事实,否则论证将会土崩瓦解(fall apart)。

我们需要构建(construct)有力的论证。

这儿有一些更多支撑(shore up)这个理论的事实。

我们需要用可靠的论据来支持(buttress)这个理论。

这个论证坍塌了(collapsed)。

他们推翻了(exploded)他最近的理论。

到目前为止我们仅仅只组合成了这个理念的框架(framework)。

如果说“理论”的一系列概念是由“建筑”投射而成的,那么表达这些概念的语言就是一种创新,也即:原本这些黑体字的词语是用来表达“建筑”的,但通过隐喻这些词被投射到了“理论”的表达上,于是语言中就开始出现新的语句(比如上面的表达,在隐喻投射之前应该是不存在的),而这些新的语句是通过隐喻的方式产生的。所以从语言层面上讲,隐喻是话语生成的一种方式,隐喻从概念理解及构建的层面引发了新的话语表达。

二、隐喻的两种模式:跨范畴隐喻与范畴内隐喻

新的话语意味着新的内容,而新的内容需要新的语言表达形式。我们认为隐喻在语言形式的产生过程中起着重要作用,现以汉语“N+儿”为例来探讨这个问题。

汉语“N+儿”现象比较普遍,大量的名词(N)或指称性语素后面都可以接“儿”,如:

(1)孩儿、婴儿、男儿、孙儿、虎儿(人的小名)、……

(2)鸟儿、狗儿、猫儿、兔儿、鸡儿、马儿、……

(3)花儿、草儿、叶儿、根儿、芽儿、果儿、……

(4)桌儿、椅儿、凳儿、柜儿、桶儿、门儿、……

以上的“N+儿”可以分为四类,第(1)类中的“N+儿”是指人的;第(2)类中的“N+儿”是指动物的;第(3)类中的“N+儿”是指植物的;第(4)类中的“N+儿”是指无生命的。面对这四类情况,我们来分析两个问题:

1.这些“N+儿”是同时产生的吗?

2.每类中的“N”都可加“儿”(比如,所有的无生命名词都可以加“儿”)吗?

根据王媛媛[5]P69-70的研究,汉语史上“儿”的语义演变经历了泛化与虚化两个阶段。泛化过程为:

(1)“儿”在表人称呼词语中的泛化。“儿”的本义是“小儿”,“泛化”后可以出在各类表人的称呼中,如“小儿、婴儿、童儿、象儿小名、羊忱儿小名、乞儿、田舍儿”等,这种用法源于东汉,南北朝时期较为普遍。

(2)“儿”在动物的幼崽或植物的幼苗的称呼词语中的泛化,如”鸭黄儿、笋芽儿”等,这种用法产生于唐代。

虚化过程为*为了本文研究需要,虚化过程只摘取一部分。:

(1)“儿”在表人称呼词语的虚化,如“老儿、婆儿、丈夫儿”等。

(2)“儿”在动物或植物通称中的虚化,表“形体小”的特征,如“鼠儿、猫儿、促织儿、闹蛾儿、松柯儿、花瓣儿、花朵儿”等。

(3)“儿”在无生命体物名词中的虚化,“儿”成了一种“小称”标记,如“小铃儿”、“月牙儿”等。

我们可以根据“N+儿”中“N”的属性把“N”分成“人”、“动物”、“植物”及“无生物”四个范畴,那么“N+儿”的形成过程可以用下面的隐喻模式描述:

图1 “N+儿”的隐喻模式

汉语中的“N+儿”的形成过程与“跨范畴间的隐喻”与“同范畴内的隐喻”有关。“跨范畴间的隐喻”与Lakoff 所说的“山脚与人脚”的隐喻在本质上是相同的,即一个认知域对另一个认知域的投射。“N+儿”的“跨范畴间的隐喻”模式如下:

A是人类中个体较小的成员。

X是动物中个体较小的成员。

Y是植物中个体较小的成员。

Z是无生命物中个体较小的成员。

人类投射到动物,即A投射到X。(隐喻)

人类投射到植物,即A投射到Y。(隐喻)

人类投射到无生命物,即A投射到Z。(隐喻)

A名称为“儿”,表现小称的语言形式为“小孩/小名+儿”。

投射后形成:“动物幼崽+儿”,“植物幼苗+儿”以及“小的无生命物+儿”。

“小孩/小名+儿”,“动物幼崽+儿”,“植物幼苗+儿”以及“小的无生命物+儿”形成一个大的范畴,在这个范畴中“小孩/小名+儿”是中心成员;“动物幼崽+儿”,“植物幼苗+儿”以及“小的无生命物+儿”相对于“小孩/小名+儿”的非中心成员。

“N+儿”的形成还与“同范畴内的隐喻”有关,Lakoff & Johnson似乎没有讨论这种隐喻模式,这种模式的特点就是同范畴内的某些成员(一般是中心成员)具有的一些特征往往会被投射到另一些成员(非中心成员)身上,使非中心成员也会具有中心成员的特征。“人+儿”中的人分成“小孩”与“非小孩”两大类,“人+儿”最先形成的形式是“小孩/小名+儿”,这种形式中的“儿”本身就具有“小”及“喜爱的感情”的意思,当对他人有喜爱之情或“小称”他人时,人们就会采用同范畴内“小孩”加“儿”这样的表达形式来表达。“同范畴内的隐喻”不涉及不同的认知域,与“格式塔(gestalt)”模式也有本质的不同,它的隐喻模式如下:

“X+儿”表示对X有小称或喜爱的感情。

存在一物体X'(同一语义范畴),对X'有小称或喜爱的感情。

把X表小称的语法形式投射到X'(隐喻)

“X'+儿”的语法形式形成。

X是范畴内的中心成员,X'相对于X是非中心成员。

汉语中同范畴内的“N+儿”形式通常是这种隐喻模式形成的。

再以汉语色彩词“黑”、“白”、“红”、“黄”、“绿”、“青”、“蓝”、“紫”与程度副词组合形成“程度副词+A(形)”来分析“同范畴内隐喻”产生新的表达形式的过程。根据Berlin & Kay的研究,颜色是分层级(hierarchy)的,如果一个民族只有两种表颜色的词,那么一定是“黑”与“白”;如果有第三种颜色,通常是“红”,颜色词形成下列层级[6]P25:

黑,白

红

黄,蓝,绿

棕

紫,粉红,橙,灰

根据认知理论,“黑”、“白”是颜色词中的原型,是颜色范畴中的中心成员,而其他颜色是这个范畴中的非中心成员,非中心成员并不具有中心成员同样多的特征。颜色最大的特征就是有深浅之分,也即有程度之分,反映在语言上就是可以受不同程度副词修饰,例如说明“黑”的程度可以有“有点黑”、“很黑”、“更黑”等,但是不是所有颜色词都可以被相同的程度副词修饰呢?

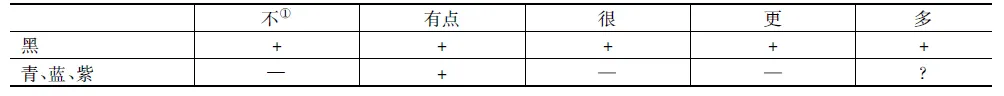

吕叔湘(1966)在谈到这些颜色词与程度副词组合时说,“同是表示颜色的词,黑、白、红和青、蓝、紫不同,黄、绿介乎二者之间”。其中“黑”、“青”、“蓝”、“紫”与程度副词组合情况如下:

表1 颜色词与程度副词结合情况

① “不”在程度上可以表示“零”,此处把它作程度副词。

吕叔湘先生考察出的颜色词分布特征与Berlin & Kay研究出的颜色等级是高度关联的,层级越高的颜色词,也即越是范畴中心词,与程度副词结合的范围就越广。根据“范畴内的隐喻”模式,随着时间的发展,一些非中心成员也会具有中心成员的特征。我们再来看现代汉语中“黑”、“青”、“蓝”、“紫”与以上程度副词组合的情况:

表2 汉语语料库检索出的情况* http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=gudai,2015/12/10。

现在的现代汉语中“黑”、“青”、“蓝”、“紫”这几个词都可以跟不同的程度副词组合了,与吕先生那时的情况是不同的。对于这种情况可以有两种解释,一种解释是现在人对“青”、“蓝”、“紫”的深浅辨认率提高了,另一种解释是受“范畴内的隐喻”的影响,把中心成员“黑”、“白”与程度词结合的模式投射给了“青”、“蓝”、“紫”这些非中心成员,使这些非中心成员也能具有中心成员的特点。我们认为“青”、“蓝”、“紫”这些词能与不同程度副词组合是由“范畴内的隐喻”造成的。

“范畴内隐喻”造成新的语言形式是可以观察到的,例如一个非北京人说北京话,他会说出一些北京人根本不说的“儿化”来。如果一种以前不说的语言形式被一些人说出并被大众接受且传播开来,那么这种形式就会成为一种新的语言形式。有时候一种语义范畴内的成员并非都能在同一时间内整齐划一拥有同一形式,如在“无生命物”这一名词范畴中并非所有的“N”都能出现在“N+儿”这一形式中,如北京话中通常不说*查询于国家语委现代汉语语料库,http://www.cncorpus.org/ccindex.aspx,2015/12/10。:

*笔儿、*纸儿、*床儿、*布儿、*灯儿、*鞋儿、*饭儿、……

为什么同样是无生命的物体有些能“儿化”而有些却不能呢?这里面有没有规律呢?这种现象的出现给语言体系的建立产生怎样的影响?

三、隐喻的规则及认知语法存在的主要问题

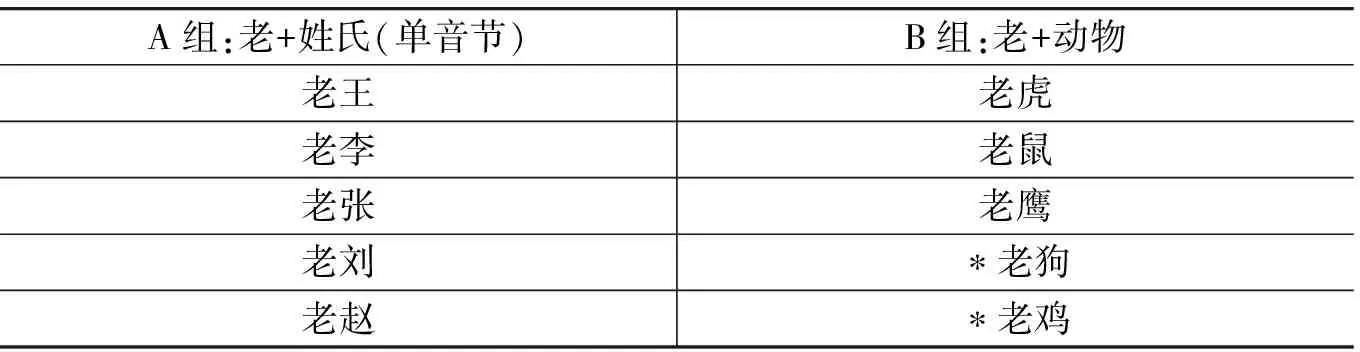

面对诸如像汉语同一范畴内成员并非个个都有“N+儿”形式的现象,认知科学用“原型效应(prototype effects)”来解释,所谓“原型效应”就是指“范畴成员之间的非平衡性(asymetries)以及各范畴内非平衡的结构(asymmetric structures)”。[7]P40“另外一些范畴,像鸟,有清晰的界线;但是在这些界线之内存在着有等级的原型效应——与另外的成员相比,一些成员是最好的范畴样本(better examples of the category)。”[8]P40其实“原型效应”并不总能解释语言中存在的不平衡现象,看下面的例子:

表3 语言中存在着平衡与非平衡现象举例

陈保亚把A组这种现象称为“平行且周遍”现象,把B组这种现象称为“平行不周遍”现象[9]。A组并不能用“原型效应”来解释,因为在“姓氏”范畴中并不存在”原型效应”,单音节姓氏都具有同等的地位,在与“老”结合的“资格”上“人人平等”,所以范畴理论中强调的范畴内成员总有“最好样本”的说法并非适用于一切自然现象或语言现象。这一事实告诉我们:当范畴内的成员“地位平等”时,隐喻可以在每个成员身上发生,产生的语言形式是可以建立规则的。A组的语言形式我们可以用[老+N(N:单章节姓氏)]这样的规则表示出来。我们把能产生规则语言形式的隐喻称为规则隐喻。

B组似乎是可以用“原型效应”来解释的,说“虎”、“鼠”、“鹰”是与“老”结合语义范畴中的原型,而“鸡”、“狗”不是,但这样解释的根据是什么呢?为了回答这个问题,我们还得看“原型效应”是怎样形成的。

Lakoff & Johnson说“我们通过理想认知模型(idealized cognitive models,即ICMs)来组织我们的知识,原型结构和原型效应是如此组织的副产品(by-products)。”[10]P68那么“理想认知模型(ICM)”又是怎样形成的呢?Lakoff & Johnson认为每个理想的ICM是一个结构整体,即一个格式塔,采用了四种结构原理:Fillmore“框架”中的介词结构;Langacher认知语法中的“意象—图式(image-schematic)结构”;Lakoff & Johnson描述的“隐喻映射(metaphoric mappings)”及“转喻映射(metonymic mappings)”。

通过对Lakoff & Johnson列举的一些“原型效应”(“单身汉(bachelor)”、“说谎(lie)”、以及“母亲(mother)”)分析来看,“原型效应”产生的本质在于同一事物的某些属性由于观察的视角不同而得到凸显,使该事物在不同的范畴内处于不同的地位。但是这样的观点并不能解决汉语中“N+儿”及“老+动物”中的“原型效应”现象。

也就是说,语言中有些“原型效应”是不可解释的,不可解释就意味着该现象的形成是无规则的,我们把产生无规则语言现象的隐喻称为非规则隐喻。非规则隐喻产生的“原型效应”有着怎样的特征呢?

“母亲”范畴,就像我们上面看到的那样,基本上是根据它的大量的下位范畴(subcategories)构建起来的:存在一个通过一束联合的认知模型(生育模型,养育模型等)定义的中心下位范畴;另外还存在着非中心的扩展,这些扩展并不是中心下位范畴的成员,而是它的变体(variants)(养育的母亲,生育的母亲,收养的母亲,代理的母亲(surrogate mother)等)。这些变体并不通过一般性规则从中心模型推导出来,相反,它们是通过约定俗成才扩展的并且必须逐个习得。[11]P91

正如Lakoff & Johnson所看到的那样,“原型效应”不能用规则解释,范畴中的成员必须逐个习得。认知科学,包括后来形成的认知语言学都过多地关注不规则的东西,过分地强调不规则现象,而忽略了规则的重要性。现以Goldberg的构式语法为例来看认知语法存在的问题。

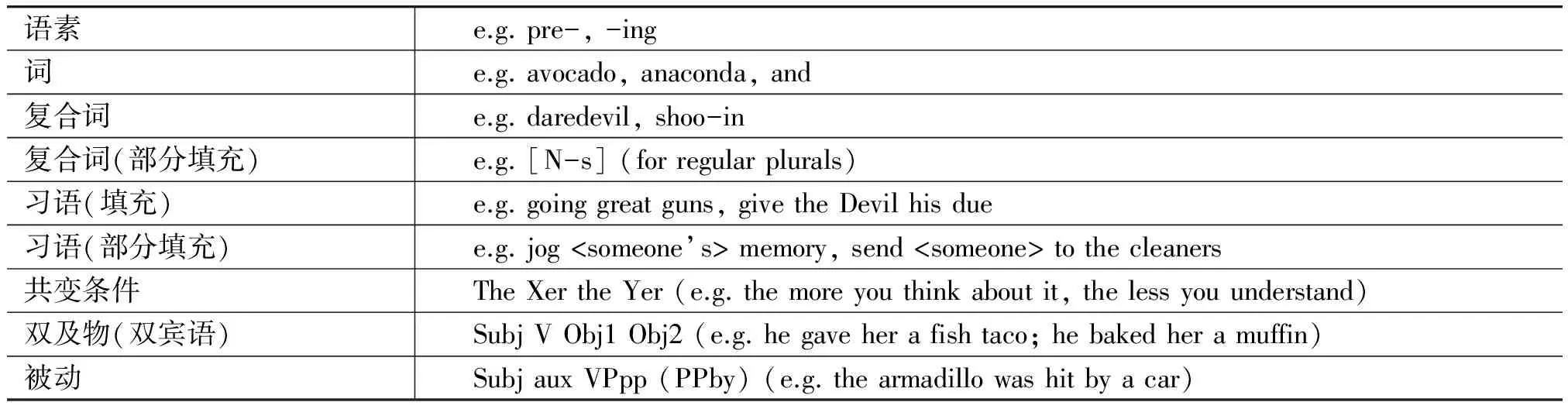

Goldberg对构式的定义是:“习得的形式与语义或是话语功能的配对,包括语素或词,习语,词汇部分填充及完全填充的一般短语模式。”“任何语言模式(pattern)只要它的形式或功能的某些方面不能严格地从它的组成部分或另外确定存在的构式中预测出来,它就被确定为一个构式。另外,即使一些模式能够完全预测,但只要它们发生的频率充足,也会被储存为构式。”[4]P5Goldberg列举了一些构式:

表4 构式举例

从Goldberg对构式的定义来看,构式语法的体系分成两部分,一部分是有规则的语言成分(即形式或功能能够被预测),另一部分是无规则的部分(即形式或功能不能够被预测)。构式语法的体系应是:

构式语法体系=构式(不可预测)+非构式(可预测)

但从Goldberg的构式举例来看,从语素到句子都是构式,构式似乎无所不包。Goldberg只告诉我们什么是构式,但没有告诉我们什么不是构式,也即没有告诉我们语言中那些语法片段是由规则构成的,规则是什么。

Goldberg的构式语法是认知语法的一种,认知语法的诸多观点在Goldberg的构式语法观中都得到了体现。认知语法的本质就是摒弃用形式标准而改为用语义或语用标准来建立语法体系,可这样做最终影响了认知语法体系的建立。尽管Goldberg给构式下了定义,但这个定义并不是人人都能接受的,从目前汉语的研究情况来看,构式研究还是停留在以前被称为句式的层面上。这里的主要原因在于从语义或语用的视角出发很难形成一致的语法规则,没有一致的语法规则就没有一致的语法体系。

因此,过于关注语言中不规则的东西而忽略规则的东西最终导致语法体系难以建立是认知语法存在的主要问题。

四、从形式上建立语法规则与区分不同性质语言片段的必要性

构式语法把所有的语言表层片段都看作构式,取消了词法与句法的区分,在认知语法学家看来,语法单位只是象征单位(symbolic unit),也即“元素(element)”与“成分(component)”的配对(本质上是形式与意义的配对)[12]P260“构式在本质上都是象征单位”。[13]P257“作为象征整体的构式是由作为部分的象征单位构成的”。[14]P260

从Willian Croft & D.Alan Cruse的分析来看,构式语法唯一的单位就是构式,小的构式构成大的构式,大的构式形成更大的构式。从理论上讲,把所有的语言片段作为构式并区分不同层级的构式从而建立一个完整的语法体系并不存在问题,但必须解决一个关键性问题——保确定不同层级的构式。

认知语言学家最终不得不选择形式标准来确定不同的构式:

表5 句法—词汇连续统[15]P255

认知语法学家尽管一再地抨击结构语法及生成语法过分地注重形式而致力于从语义和功能上建立语法体系,但最终还得回到用形式确定语法单位的方法上来。各种各样的构式还是离不开形式标准的检验。认知语法学家尽管把构式作为唯一的语法单位,但还是必须分出不同层级的构式来,而这种分层的标准是从形式上进行的,并非是从语义或语用的角度进行的,因此一种语法体系的建立最终还是离不开语言形式。

在认知语言学家看来,构式要分成不同的层级并且要有一定的判定标准,这意味着构式语法也有不同的层级单位,有不同的层级单位意味着就有不同性质的语法片段。其实Fillmore 等人看到了这一点。Fillmore 等人区分了一组非常重的概念:实体习语与形式习语(substantive and formal idioms),实体习语又叫词汇填充(lexically filled)习语,即习语中所有构成成分都是固定的,如It takes one to know one(彼此彼此);形式习语又叫词汇开放习语,即习语中至少有一个部分能够被替换,如X blows X’s nose,如I blew my nose, Kim blew her nose等。Willian Croft&D.Alan Cruse把“形式习语”改为“图式(schematic)习语”。为什么要区分这两个概念呢?Willian Croft & D.Alan Cruse认为:

通过对习语的分析与划分,Fillmore等人认为呈现言语者习语知识的恰当方法就是把习语作为构式。对于Fillmore等人来说,一个构式就是一个图式习语。也即,构式的一些元素(elements)在词汇上是开放的,因此适合这种描述的构式不能简单地列为“短语词汇项”。从这个方面来讲,图式习语与实体习语是有区别的。完整的实体习语,如“彼此彼此”或者“爬得越高摔得越重”,能够列为词汇项……因此实体习语与语法组合的成分模型并末相去甚远。[16]P237

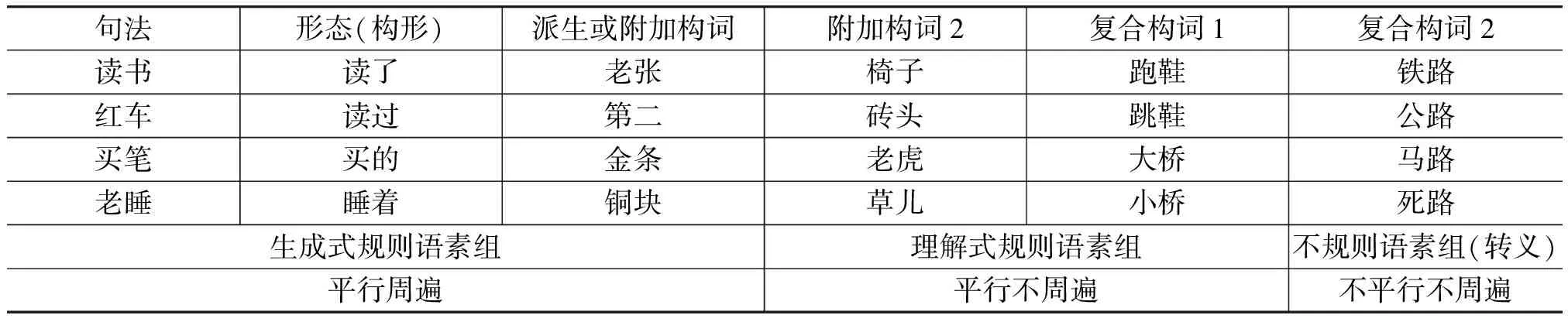

Fillmore 等人在这里区分了两种性质完全不同的语法片段,一种是词汇项目可替换的语法片段(图式习语),一种是词汇项目不可替换的语法片段(实体习语),并且把词汇不可替换的语法片段作为词汇项,把可替换的语法片段作为非词汇项。用词汇是否可替换的方法来区分不同性质的语法片段与我们的思路是一致的,我们区分三种性质不同的语言片段:

表6 不同性质的语法片段

这三种不同性质的语法片段是:生成式规则语素组、理解式规则语素组以及不规则语素组,区分这三种语法片段的方法分别是平行周遍、平行不周遍以及不平行不周遍[17][18]。平行周遍是指一个语言片段中至少有一个成分都能被同一语义范畴内的所有成员替换,如“老李”结构中的“张”可以被“姓(单音节)”这一范畴中的任一成员替换;平行不周遍是指一个语言片段中至少有一个成分能被一个语义范畴中的部分成员替换,如“老虎”中的“虎”可以被“动物”这一范畴中的“鼠、鹰”替换,但不能被“鸡、兔、狗”等成员替换;不平行不周遍是指一个语言片段中的任一成分都不能被同一语义范畴中的成员替换,如“公路”不能替换成“*公桥、*公河”等,也不替换成“*私路”。

我们把理解式规则语素组以及不规则语素组放入词法范畴,把生成式规则语素组放入句法范畴,因为规则语素组以及不规则语素组在语言的学习的过程中必须一一记住,而生成式规则语素组可以用规则推导。

从上面的分析可以看出,认知语法尽管把构式作为语法单位,强调意义和功能的重要性,但是还是摒弃不了用形式判定语法单位的方法;认知语法尽管强调用“统一表征(uniform representation)[19]P255来建立“句法—词汇连续统”,但是还是不得不区分不同性质的语法片段。

五、余论

认知语法以其特定的视角来研究语法现象是我们值得借鉴的,比如,它更加重视语言片断的意义或功能;更加重视句法的表层特征,根据表层特征发现了一些重要的语法现象及语法规律;等等。总之,认知语法最重要的进展就在于对隐喻的深刻认识,但它在有些问题上并没有取得实质性进展,比如,它想用构式作为语法单位来建立语法体系但实际上还是离不开结构主义判定语言单位的方法;它看到了一些语言片段的整体意义是无法从构成元素的意义推导出来的现象,但这种现象早就被国内外的一些语言学家观察到了;它想取消词汇与句法的分别,结果还是要区分不同性质的语法片段,等等。总之,如何区分规则隐喻和不规则隐喻,这是认知科学不可绕过的根本问题,也是认知语法的根本盲点,需要深入研究。

[1][2][4]Lakoff, G. & M. Johnson,Metaphors We Live By[M]. The University of Chicago Press,1980/2003.

[3][6][7][8][10][11]Lakoff, G.,Women,fire and Dangerous Things[M]. The University of Chicago Press,1987.

[5]王媛媛.汉语“儿化”研究[D].暨南大学博士学位论文,2009.

[9][18]陈保亚.论平行周遍原则和不规则字组的判定[J].中国语文,2006,(2).

[12][13][14][15][16][19]Croft,W.& D.Alan Cruse,Cognitive Linguistics[M]. Cambridge University Press,2004.

[17]陈保亚.再论平行周遍原则和不规则字组的判定[J].汉语学习,2005,(2).

责任编辑:陈 刚

BlindSpotsofCognitiveGrammar:StartingfromMetaphoricalConventionsofDifferentEthnicLanguages

CHEN Baoya, TIAN Xiangsheng

Based on Lakoff & Johnson’s metaphor, this paper argues that metaphor is merely a means of decoding and encoding concepts, but also a means of new linguistic forms. Metaphor can be divided into conventional and non-conventional metaphor, the former yielding “non-prototype effects” while the latter “prototype effects”. It seems that cognitive science does not offer appropriate explanations for “prototype effects”. If the formation of “prototype effects” in language cannot be explained, it means that it is necessary to distinguish “prototype effects” from “non-prototype effects” in grammar study; in other words, it is necessary to distinguish conventional utterance from non-conventional utterance. It is due to a lack of distinction between conventional and nonconventional utterances that problems occur in the construction of grammar system cognitive grammar (Construction Grammar).

metaphor; metaphor convention; prototype effects; Construction Grammar; grammar form; grammar rules

H

A

1003-6644(2016)02-0106-11

* 2013年国家社科基金重点项目“基于严格语音对应的汉语与民族语言关系字专题研究”[项目编号:13AZD051];2014年国家社科基金重大项目“基于中国语言及方言的语言接触类型和演化建模研究”[项目编号:14ZBD102]。