社会主义核心价值观如何融入语文教材

杨云萍

(湖南师范大学文学院,湖南长沙 410081)

社会主义核心价值观如何融入语文教材

杨云萍

(湖南师范大学文学院,湖南长沙 410081)

现行语文教材包含有社会主义核心价值观教育的内容,但还不够完善,存在主线不够明晰、核心元素欠缺、学段衔接性较差等问题。这反映出新课改后教材编写还存在担心意识形态过浓和西化过度等顾虑。重编语文教材,应采取结合语文特点、调整结构内容、依据学段要求融入等策略,加强社会主义核心价值观融入语文教材的科学性与艺术性。

社会主义核心价值观;语文教材;融合;系统性

社会主义核心价值观用“富强、民主、文明、和谐;自由、平等、公正、法治;爱国、敬业、诚信、友善”等24个字从三个层级明确提出了当代教育应践行的基本价值体系。由于现行中小学语文教科书出版在前,社会主义核心价值观提出在后,所以现行语文教材与社会主义价值观的融合方面,存在一个较为突出的问题:缺乏整体规划,系统性较差。基于此,探讨社会主义核心价值观系统融入语文教材的路径及实施策略对教材的修订具有重要意义。

一、语文教材与社会主义核心价值观教育的融合现状

新中国成立以来,在语文教材建设中,社会意识形态对教材的影响是较大的。时代主流价值观进入语文教材体系有成绩也有失误。我国语文教材有一个传统,那就是德性第一。尽管不同时期的教材所强调的德性内涵不一,但都自觉与所处时代的核心价值体系基本保持一致。现行语文教材也自发包含有社会主义核心价值观教育的内容,但由于不是系统规划进入,主要存在以下几个方面的问题:

1.主线不够明晰

总观现行语文教材的基本状况,语文教材与社会主义核心价值观融合的主线还不够清晰。表现在两个方面:

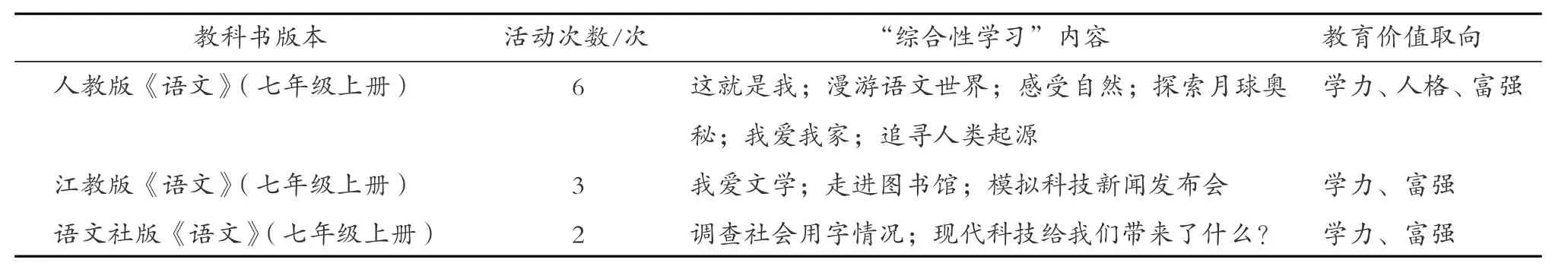

第一,单元层级不清。社会主义核心价值观有三个层级,个人层面:爱国、敬业、诚信、友善;社会层面:自由、平等、公正、法治;国家层面:富强、民主、文明、和谐。语文教材以单元设计为主,20世纪90年代中期以来,我国语文教材从传统的文体组元的方式转变为以主题组元。单位主题涉及人与自我、人与社会、人与国家的关系,但处于自发状态,并没有系统融入的自觉意识,因而没有整体呈现出社会主义核心价值的全貌。以当前三套(人教版,江教版,语文社版)七年级上册的“语文综合性学习”模块为例。语文综合性学习是根据阅读教学单元的内容设计的,也是比较适合进行价值观教育的模块。上述不同版本教材中的价值定位有两个共同特点:在学力培养与价值观教育中明显偏向学力;在价值观教育中重视国家层面的“富强”教育。比较而言,人教版在观照现代社会发展进步的同时,也关注个人层面的人格精神成长;但均缺乏对社会主义核心价值观三个层面的自觉整体构架(详见表1)。

表1 三种版本的语文教科书中“综合性学习”的价值取向统计表

第二,文化主线不明。社会主义核心价值观有三大来源:中华优秀传统核心价值观、西方资产阶级进步价值观和马克思主义主导价值观。无疑,传承中华优秀传统核心价值观是语文教学的重要任务。以古诗文教育为例,中小学语文教材选用古诗文的一个重要的目的是传递传统核心价值观,帮助学生形成科学的价值观体系,增强对民族文化的自觉意识和自信态度。但是从语文选材的视野看,古诗文比例偏低,文化价值观教育的主线不清晰。回顾语文教材百年发展历史,古诗文作品的选文由多到少。1949年以前,古诗文数量多,内容深;1949年后,古诗文逐步减少,内容浅。有学者批判目前语文教材难担传递文化之重任,“回头来看曾经的语文教科书,在所有的课文中,古典文学作品所占的比例很小,且以短小的写景、状物、抒发个人感情的诗词和故事性的文言文为主,与博大精深的传统文化几乎无关”[1]。新课改后重编的教材,增加了古诗文的比例,“近年来,随着中华传统文化的复兴,古代作品在中小学教科书的比例有所增加。目前,初中教科书中古代作品的比例约占33%,高中约占45%”[2]。这个比例远远低于我国台湾地区的文言文课文占比,并且选材大多是依据作品在文学史上的地位,文化线索依然不明晰,传统文化中儒道释的核心精神未能通过系列古诗文作品有效整体呈现。

2.核心元素欠缺

社会主义核心价值观从国家、社会和个人等三个层面展开,现行语文教材对三个层面均有观照,但用力有重有轻,布局不均,导致每一个层面都有一些核心元素缺失。从个人层面来讲,在爱国、敬业、诚信、友善四个维度中,“爱国”类题材是我们的优势,而且这类选文成熟,与历史性、时代性均结合较好;“友善”是一切选文的根基,尤其在体现亲情、爱情、友情等情感教育题材中价值倡导明显;“敬业”类选文则非常少,以人教版为例,初中仅选有余秋雨《信客》、梁启超《敬业与乐业》,在初中六册共计169篇课文中,占比为1.18%;高中5册必修教科书69篇选文中没有涉及,出现频度为0。从社会层面看,在自由、平等、公正、法治四个维度中,语文教材对平等、法治类涉及较少。有学者比较了苏教版与人教版小学语文教科书,发现在“公民人格”维度下自强合作、身心健康、诚信尽责、守法平等四个子维度上,内部比例极不平衡,在苏教版教科书中的比例分布分别为20.49%、18.96%、15.29%、1.83%;人教版教科书的比例分布分别为8.33%、21.04%、35%、0%[3]。两个版本在“守法平等”方面的比例远低于前三者,在人教版中出现频度甚至为零。从国家层面看,在富强、民主、文明、和谐四个维度中,语文教材对这四个维度均凸显不够。以人教版5册必修教科书为例,编者宣称单元的组成兼顾文体和人文内涵。但就选文来看,重在引导文体学习,明确指向语言运用能力的培养。编者在每册的开篇“致同学们”中写道:“每册由4个单元组成,学习重点各有不同:有的侧重于对形象性较强的文学作品进行品味和鉴赏,有的侧重于对思辨性较强的说理文章进行思考和领悟,有的侧重于对应用性较强的文章的阅读理解,意在提高你们的语言运用能力。”[4]

3.学段衔接性较差

“由于中小学教材编写者并没有真正联袂合作,中小学教材无论是体例、形式,还是知识能力链等方面都有着明显的差异,在知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观等方面都不同程度地存在着不接轨的现象。”[5]其实,相比较而言,中小学语文教材在知识与能力维度序列性较强,衔接较好。如识字教学,义务教育的四个学段,语文教材中的生字随选文展开,从第一学段1 600字到第二学段2 500字到第三学段3 000字再到第四学段3 500字左右,由易到难,循序渐进,共同构成了一个内在联系紧密的汉字结构体系。如阅读教学,人教版教材小学选有鲁迅的《少年闰土》,初中选有鲁迅的《故乡》,就充分地考虑到阅读理解能力的层级。而在情感态度和价值观维度,中小学语文教材则缺乏衔接的自觉意识和序列意识。表现在社会主义核心价值观教育上,中小学语文教材也存在条块分割的现象,系统性差,没有形成螺旋式上升的教材结构体系。以爱国主义教育为例,中小学语文教材在选文内容的深浅上有斟酌,在选文的文体上有考量,但没有针对学生的年龄特点形成从感性教育到理性教育的梯度,而这恰恰是价值观教育的核心。大学语文教材与中小学语文教材在价值观教育上衔接性更差,目前大学语文教材主要有按文学史和按文体编制等两种体例,按文学史编写的教材重视选文的文学价值,社会主义核心价值观教育主线不明晰,内容欠全面。按文体编写的教材重视选文的实用性,以实用文体训练为目的,更少涉及价值观教育。

二、社会主义核心价值观融入语文教材的顾虑

新中国语文教育史上,曾有把语文课上成政治课的偏离,甚至语文学科名称也一度改为“政文”,所以语文教材的意识形态问题,是新课改中教材建设的一个比较敏感的话题,编者的顾虑颇多。

1.继承传统中担心意识形态过浓

自1904年语文独立设科以来,回顾百年教材发展史,语文教材的意识形态性一直是一个争议较多的话题。1949年以前,民国教材有民编和官编之分,官方编写的语文教材政治性强、意识形态宣教的色彩较浓。如官修商务版的《最新国文教科书》、《共和国国文教科书》和《复兴国语教科书》等语文教科书有两大特点:一是政治性强。教材以培养民国新民为主旨,内容涉及国旗、政治领袖故事、国民革命英雄等,跟政治时局很紧。“在政治性上,商务版编辑大意中即写明‘灌输党义,提倡科学’。”[6]二是封建伦理性强。语文教材贯穿中国封建主义伦理纲常及其核心价值观的宣教。1949年以后,教科书实行中央集权,国家统一规整语文教科书,实行一纲一本。“新中国语文教科书不仅仅只是对解放区及国统区教科书自然承继和发展,而是力图贯穿全新的人民民主专政的质的规定性,以确保人民民主专政国家意识形态的统帅地位。”[7]在学习苏联教材编写的基础上,语文教材凸显了社会主义性质和无产阶级立场,甚至在相当长的一段时间,教材呈现的方式过于直接与显性。新课程改革以来,《为了六十一个阶级弟兄》、《谁是最可爱的人》等选文引起争议,除了选文的时代烙印以外,也与意识形态宣教色彩过浓和价值观教育太过显性有关。可以说,百年语文教材意识形态较浓是一个历史存在,在特定的历史时期,核心价值观进语文教材超过了应有的限度。为吸取历史经验和教训,新课程改革倡导在以人为本的基础上建设开放而有序的语文教材,适当淡化意识形态教育。在这样的一股潮流下,在新课程改革之初,人们对社会主义核心价值观进入语文教材及怎样进入是颇有疑虑的,这就导致现行语文教材与社会主义核心价值观教育融合得不是很好。

2.借鉴西方时担心西化过度

百年语文教材中,民主与法制、平等与自由等价值观教育一直比较欠缺,新课程改革后,语文教材在这方面也没有突破性的发展,就是社会主义的民主与法制、自由与平等等方面的内容也较少,与时代要求不相适应。原因是多方面的,但也有编者在意识形态方面的顾虑。“民主、法制、自由、人权、平等、博爱”等理念,源于西方文明,是西方资产阶级的核心价值观,如果课文呈现这方面的内容,是不是有宣传西方价值观之嫌。西方价值体系在历史的发展中,有其进步的一面,但也不是人类社会共同追求的普世价值,所以,谨慎是必要的,限度也是应该有的。新课程改革在倡导国际理解的基础上,借鉴西方的成功经验,在两方面做得较为出色:一是对西方教育理念和教育理论的推介;二是对西方先进教育方法的引进。但在对西方资本主义优秀的价值观方面的借鉴则非常有限,语文教材既没有给予有意识的观照与评介,也没有揭示它与社会主义核心价值观的承借关系。社会主义核心价值观有三大来源:我国传统核心价值观、西方资产阶级的进步价值观和马克思主义主导价值观。比较三者在语文教材中的落实情况,我国传统核心价值观教育量多且显性,马克思主义主导价值观教育随机且隐性,西方资产阶级的进步价值观则涉猎较少。西方价值体系也是人类社会共有的精神财富,了解和掌握它的精髓,不但对我们引导学生理解不同的价值观体系有益处,而且对我们建设民主与法制、平等与自由等社会主义核心价值观也有一定的借鉴作用。价值观问题是决定一个人或一个国家发展方向的基础性问题,不能回避,只要注意价值引导,向西方学习不会导致全盘西化。

三、社会主义核心价值观系统融入语文教材的实施策略

社会主义核心价值观融入语文教材的价值与意义澄清后,如何确定课程内容及其组织方式,应尽快提上日程,以促进融合的科学性与系统性。

1.“春风化雨细无声”,结合语文特点潜藏式融入

“把社会主义核心价值观融入国民教育的语文教材建设,这是促进学生社会化过程的必然要求。”[8]任何一个主权国家都不会放弃对下一代的意识形态教育,社会主义核心价值观是贯通古今融合中外的优秀价值体系,我们可以理直气壮地宣传社会主义核心价值观融入语文教材的价值与意义。而摆在我们面前的最大现实问题是:如何融入才能达到最佳教育效果?应确定怎样的融入原则?以往语文教材建设有哪些经验教训可资借鉴?

社会主义核心价值观进入教材应结合语文学科的特点,注重编选的文学性。新中国成立后,语文教材力图承担意识形态教育的职责,主动进行了多次整体改革。如20世纪50年代的汉语、文学分科的整体改革、60年代的北京景山学校的整体改革、80年代“一条龙”整体改革、90年代“能力递进”的整体改革[9]。几十年的改革实践证明,价值观教育只有与学科特点结合,才能取得较好成效。在新课改中,民国时期编写的语文教材重新进入人们的视野,如叶圣陶等编撰的《开明国语课本》《开明新编国文读本》《开明新编高级国文读本》《开明文言读本》《国文百八课》等开明书店版教材纷纷重印。这批教材在编写上最宝贵的经验是凸显了语文学科的特点。叶圣陶在《关于〈国文百八课〉》中说:“时下颇有好几种国文课本是以内容分类的,把内容相类似的古今现成文章几篇合成一组,题材关于家庭的合在一处,题材关于爱国的合在一处。这种办法,一方面侵犯了公民科的范围,一方面失去了国文科的立场,我们未敢赞同。”[10]开明版系列课本也因其坚守国文科的立场而受到人们的一致好评。有人概括开明小学课本“思想教育的情景化”“陶冶儿童良好品性方面从具体细节入手”[11],赞美开明课本寓思想教育、人格教育于语文教学之中。叶圣陶的编辑思想启迪我们:语文教材内容以儿童生活为中心,但本身仍然是文学的,应侧重于文章形式,不能把语文课本编成政治课本、公民课本。

社会主义核心价值观融入教材应以潜藏式方式,讲究艺术性。西方的意识形态教育往往隐藏较好,讲究潜移默化,我们可以借鉴它的渗透方式。以马浩岚编译的《美国语文》中的《第一次美洲航海日志》为例[12],课文前面的“阅读导引”非常详细,分“阅读指导”“背景知识”“文学聚焦”“文学与生活”等模块呈现。“阅读导引”赞扬了哥伦布为了追求伟大梦想所体现出的冒险精神和坚定的信念。读者知道到达东方只是哥伦布梦想的表层,他的真实梦想是统治他所征服的陆地,并且与西班牙皇室共同拥有这些陆地的财富。课文肯定他的梦想,实际等于肯定了西方价值系统所推崇的个人英雄主义、殖民霸权主义、冒险机会主义等精神。只是潜藏在课文背后的价值观教育非常隐蔽,课后教学设计的环节也没有明示出来,学生通过选文学习却可以自然习得。美国向世界输出的大片在价值观宣传方面就更讲究艺术性了,如《泰坦尼克号》的西方核心价值观教育非常成功。它通过一个动人的爱情故事,既表现了人性的力量,又宣扬了把生的希望留给别人等先人后己的道德力量;通过营造人们在灭顶之灾面前的从容温馨的场景,艺术化地展示了西方绅士教育下的文明秩序。这使得无数观众在为故事动容之后,不自觉地认同平等、自由、文明等价值理念。如日本艺术家米仓齐加年的《未能长大的弟弟们》成为了日本教科书中的经典,弥久不衰。文章以细节再现了二战时期日本百姓的困苦生活。价值观教育潜藏在对日常生活的描绘和作者的痛惜之中,使人读后不禁陷入对二战的深刻反思之中。这样,渴望和平的宏达主题得以隐性呈现。

从国内外语文教材改革的实践经验看,价值观教育融入语文教材越自然越好,越不露痕迹,就越能发挥出熏染的作用。

2.“删繁就简三秋树”,调整结构交错融入

在整体方案中构建好科学简明的结构。一是纵向结构层级清楚。课标层级:使社会主义核心价值观教育适时进入语文课标标准。课标在课程目标与课程内容中凸显社会主义核心教育观教育的维度,有像优秀传统文化教育那样明确的表述;教材层级:统筹设计社会主义核心价值观融入语文的三级教材。“社会主义核心价值观首先要进入国家教材,作为一般性的内容在各个版本中均有所体现。地方教材、校本教材中的核心价值观教育相关内容可由各地方政府、各个学校自主安排。”[13]三级教材都应该进入,但顺序可以调整。由于国家教材使用周期长,比较稳定,改编有一个长期的过程,可考虑首先进入比较灵活的校本教材,再到地方教材、国家教材。二是横向结构科学合理。选文系统是语文教材的核心,在编制教材之前,应对选文的结构做出科学的评鉴,共同呈现社会主义核心价值观的选文系统,应做到主线明晰、要素齐全、结构合理。目前各版语文教材在社会主义核心价值观教育方面存在结构性缺失,对于语文教材中长期忽略而实际生活中急需的一些元素,应补充完善。如“法制”、“富强”、“平等”等教育内容在语文教材应重新规划,“敬业”“自由”“民主”等内容应加大分量。长期以来,语文高考比较关注核心价值观教育,以全国卷的高考作文为例,2015年全国高考卷所出的“女儿高速举报父亲超速”的话题作文,引导探讨法治社会进程中法与情的关系,倡导法大于情的理念,进行依法治国的价值观教育。2014年全国卷的“山羊过独木桥”探讨合作共赢关系,关注点指向在改革中如何实现国家“富强”;2013年全国卷“师徒切玉”,倡导大国工匠精神,敬业态度,等等。相比之下,语文教材则明显滞后,不能完全适应教学的需要,应在内容上作结构性的调整。大力弘扬在民主建设中的“法治”精神,在爱国方式上的“富强”意识,在创新过程中的“自由”力量,在交往活动中的“平等”原则,在职业生涯中的“敬业”态度等。

3.“山顶千门次第开”,依据学段分级融入

我国教材编制一直有由易到难的意识,但缺乏科学测量标准及方法,实际选文的随意性较大,所以应从两个层级努力加强语文教材序列的科学性。

第一,由易到难。社会主义核心价值观教育应有亲切的面容。应从学生可接受性出发,充分考量学生的年龄特点,按难易程度递增法,统筹安排大中小学语文教材,有序推进社会主义核心价值观教育。首先,建立选文难度的评鉴标准及方法。如《美国路易斯安那州选文评鉴指南》,从量化维度(字词难度)、质性维度(理解难度)、读者与阅读任务(学习难度)维度等三方面建构了评鉴选文复杂度测量体系。“评鉴文本的复杂程度,首先基于量化维度与质性维度,在此基础上,结合专业判断,给出文本难度的最终级数,并依据难度的阶梯性程度,编入不同分级阅读教材。”[14]如“爱国”教育,小学阶段不宜太抽象,应侧重从日常生活中选取例子,范围从爱家、爱社区逐步扩大到爱家乡、爱祖国;中学阶段的爱国教育,也应从社会生活中的热点焦点出发,从具体到抽象,逐级展开。

第二,由隐到显。大中小学阶段都可以从个人、社会和国家三个层面展开社会主义核心价值观教育,但是选文的复杂程度和呈现方式是有本质区别的。小学阶段以生活主题组织单元为宜,内容上寓教于乐,选文注重艺术性、趣味性;教材以隐性呈现方式为主,即选文本身包含着社会主义核心价值观教育的内容,以具体的故事、生动的形象寓含深刻的道理,突出感性教育的特点。中学阶段以文体与人文结合组织单元为宜。中学是学生形成价值观体系的关键阶段,学生开始把个人前途与社会现实和国家发展联系起来,思考人生意义等理论问题,但价值观还缺乏稳定性,容易受外界的干扰。针对中学生的年龄特点,社会主义核心价值观教育应从感性教育上升到理性教育层级,做好价值澄清。选文内容应突出思辨性,选文注重文学性和思想性,教材的呈现方式可以是隐性与显性结合,选文中既有暗含价值观教育的美文,也有直接讨论价值观问题的文章。如人教版九年级上册苏霍姆林斯基的《致女儿的信》,直接把“爱情观”的讨论作为主要内容,语言文字优美,阐释方式生动,符合语文科学学习的特点,可资借鉴。大学语文教材以人文专题组元为主。内容应贯穿社会主义核心价值观主线,选文凸显价值观自信,教材呈现方式可以显性呈现为主;如在社会主义核心价值观教育的统领下,按“家国情怀”“社会关爱”“个人修养”等专题组织教学单元,编制问题导向式教材。这类教材设置有价值冲突的问题,以选文为例子,通过合作探究,争鸣辩明等环节,进行价值观比较。学生通过这样循序渐进的系统学习,可在更理性的基础上自主建构科学的价值观体系。

[1]李怡,彭冠龙.传统与现代的理性连接——论语文教材编排与传统文化教育[J].语文建设,2015(6):12-14..

[2]顾之川.中小学经典教育的现状与思考[J].新疆教育学院学报,2010(3):49-54.

[3]夏慧贤,李国栋.从立德树人看小学语文教科书德育内容的改进——基于苏教版与人教版的比教研究[J].全球教育展望,2016(4):94-105.

[4]袁行霈.高中·语文(1)[M].北京:人民教育出版社,2007:序.

[5]蒋蓉.为孩子的成长铺就绿色通道——谈小学语文教师如何应对中小学语文衔接问题[J].湖南教育,2006(11):4-5.

[6]毛时安.我不赞成对民国文化的简单肯定和赞美[EB/OL].[2016-03-04].http://news.xinhuanet.com/2016-03/04/.

[7]吴小鸥,雷熙.新中国语文教科书60年之演进[J].湖南师范大学教育科学学报,2011(2):10-14.

[8]倪文锦.文化强国与语文教材改革[M].北京:语文出版社,2001:3.

[9]刘占泉.汉语文教材概论[M].北京:北京大学出版社,2004:213-232.

[10]叶圣陶.叶圣陶语文教育论集[C].北京:教育科学出版社,2015:134.

[11]范远波.民国小学语文教材研究[D].上海:华东师范大学,2007:150.

[12]马浩岚.美国语文(1)[M].北京:同心出版社,2004:17-19.

[13]李斌.落实社会主义核心价值观进教材的若干思考[J].课程·教材·教法,2015(10):10-14.

[14]张欣亮.美国母语教材文本复杂度的评鉴标准研究——以路易斯安那州选文评鉴指南为例[J].上海教育科研,2014(11):51-53.How to Integrate the Core Values of Socialism into Chinese Textbook

YANG Yunping

(College of Liberal Arts,Hunan Normal University,Changsha,Hunan 410081,China)

The current Chinese textbook contains the contents of the education of socialist core values,but it is not perfect.There are a lot of problems in the textbook,such as the main line is not clear,the core elements lack and the connection of learning stage is poor,which reflect the concerns about too much content of ideology and westernization in Chinese textbook on the background of new curriculum reform.However,the new Chinese textbook should be rewritten without those concerns.According to the characteristics of Chinese course,the contents and structures should be adjusted,and measures should be taken on the basis of the requirements of learning stages.Only in this way can the features of science and literature of socialist core values in Chinese textbook be strengthened.

core values of socialism;Chinese textbook;integration;systematicness

G423.3

A

1671-6124(2016)05-0051-05

2016-06-10

湖南省教育科学“十三五”规划2016年度立项课题“文化自信下的国学经典阅读类课程设计研究”[XJK016BGD041]

杨云萍,湖南师范大学文学院教授。