斯特恩-盖拉赫实验历史概述

宁长春,汪亚平,胡海冰,单增罗布

(西藏大学 理学院 物理系,西藏 拉萨 850000)

斯特恩-盖拉赫实验历史概述

宁长春,汪亚平,胡海冰,单增罗布

(西藏大学 理学院 物理系,西藏 拉萨850000)

斯特恩-盖拉赫实验在近代物理实验中的地位举足轻重.就实验方法而言,其核心部分分子束方法影响了后世许多重要的物理实验.就量子力学的基本原理而言,它既是量子态制备的范例,又是一些量子测量的成功典例.通过对大量相关文献的调研和挖掘,立足于物理原理与史料相结合的研究方法,期望尽量真实地还原斯特恩-盖拉赫实验的历史事实,着重理清该实验与电子自旋、角动量空间取向量子化这两个概念之间的关系.

斯特恩-盖拉赫实验;角动量空间取向量子化;电子自旋

斯特恩-盖拉赫实验是近代物理学史上最有价值的实验之一.1943年,斯特恩因发展分子束方法所作的贡献和发现质子磁矩获得诺贝尔物理学奖,而这个实验功不可没.在实验方法上,其核心部分分子束方法在后世得到了世界性的传扬和发展,并且引导了一系列其他重要的物理实验.在实验原理上,其简洁直观地证明了银原子角动量在磁场中具有空间量子化取向.斯特恩-盖拉赫实验最初的实验构想,是建立在拉莫尔进动经典理论和玻尔-索末菲旧量子理论相结合的基础上,但是实验结果却为新量子理论的发展提供了理论引导——肯定了物理世界从经典理论向量子理论发展的正确性.

此外,斯特恩-盖拉赫实验是近代物理学史上最有趣的实验之一,但是其富有戏剧性和启迪性的科学探索过程却鲜为人知,现在的许多文献对于实验本身的认识甚至存在着以讹传讹的敷衍.

本文的目的就是通过全面调研、整理、挖掘相关文献,期望站在20世纪初的历史背景下,就实验背景、实验目的、实验原理、实验结果,去尽量全面、真实、系统的还原斯特恩-盖拉赫实验,着重理清这个实验与电子自旋及角动量空间取向量子化等概念的关系,以期对于这个重要物理实验的价值得到更深刻的认识.

1 实验背景

1.1空间量子化的提出

1911年5月,卢瑟福(E.Rutherford)在英国伦敦的《哲学杂志》上提出了他的原子核式模型[1],成功解释了α粒子的大角度散射问题.但原子核式模型的提出却带来了新的问题,其中之一就是原子塌缩.按照经典理论,电子绕核做加速运动,将以电磁波的形式向外辐射能量,最终会掉进原子核.但卢瑟福的原子核式模型却给当时正在英国曼彻斯特大学的尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)留下了深刻的印象.玻尔将普朗克(M.Planck)在1900年提出的量子论与卢瑟福的原子核式模型结合,在1913年3月发表了关于氢原子理论的文章.玻尔氢原子理论中提到了3个假设:定态假设,跃迁假设和轨道角动量量子化条件[1].3个假设的提出建立了玻尔模型.玻尔模型假设电子绕原子核在特定的轨道做圆周运动,电子从一个轨道跃迁到另一轨道时需要吸收或辐射相应的能量.圆周的大小与主量子数n有关,即定义了第一个量子数.

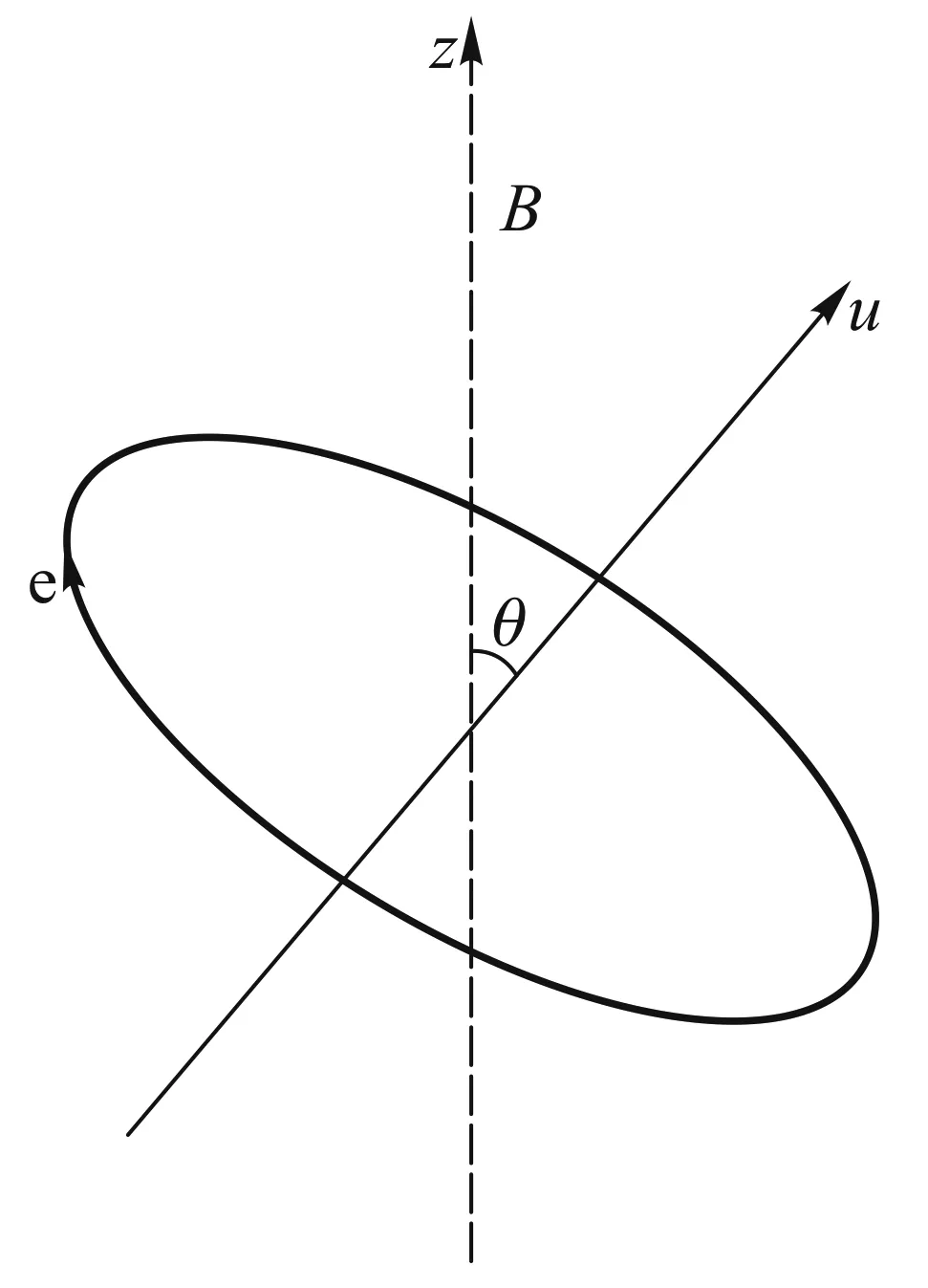

1916年,阿诺德·索末菲(Arnold Sommerfeld)在企图用玻尔模型解释塞曼效应时,因受到“开普勒椭圆”启发将波尔提出的圆形轨道推广到椭圆轨道模型.为了描述氢原子在外加电磁场作用下的行径而提了空间量子化的概念,指出电子绕原子核运动时,量子化不仅与轨道自身“大小”、“形状”有关,还应与轨道空间位置有关,提出方位量子数nφ[2].索末菲认为:“原子中电子的轨道只能假设在空间取某些分立的方向.例如,在沿z方向有外磁场的情况下,电子轨道的法线与磁场方向所夹的角θ只能取下列值:cosθ=n1/nφ.其中,n1是一整数,其绝对值只能小于或等于方位量子数nφ,如果nφ=1 ,则n1=±1,0,于是

cosθ=+1,0,-1

(1)

图1 电子在磁场中运动

即电子轨道的法线只能取3个方向: 平行、反平行和垂直于磁场”[3].(结合文献[2],可以推出nφ对应为量子力学中轨道角动量量子数l,n1对应为磁量子数ml),于是按照索末菲的空间量子论,碰巧能解释正常塞曼效应中钠原子(类氢原子)光谱线一分为三的现象.早在1896年,荷兰物理学家塞曼在实验中观察钠火焰,发现在磁场中其光谱线有增宽的现象.经仔细观察,这种增宽现象实际上是因为钠原子的光谱线发生了分裂,而不是谱线的增宽.在外磁场的作用下,钠光谱线1条分裂成3条.这种现象被称为正常塞曼效应.应用索末菲的理论假设恰好能解释光谱线为什么会分裂成3条.但空间量子论的假设对于解释1897年12月由普雷斯顿发现的反常塞曼效应却无能为力,无法给出合理的解释.普雷斯顿在很多实验中观察到光谱线有时并非分裂成3条,而且分裂花样复杂,间距不一,这种现象被称为反常塞曼效应.这似乎又给空间量子化理论的正确性提出了新的质疑.

虽然玻尔与索末菲都认为,将氢原子的空间量子化假设用到准行星电子轨道模型时,电子的轨道在外磁场中应该只有某些确定的离散空间取向.但在1918年,玻尔在索末菲的空间量子化基础上又指出“n1=0应是禁戒的,因为电子轨道的平面如包含磁场方向,电子的运动会不稳定”[3].索末菲和玻尔对于空间量子化的假设在统一中又有了分歧,在相互借鉴与发展的基础上形成我们后来所说的玻尔-索末菲理论.

所以对于空间量子化是否真实存在、微观机理如何作用,还是无法给出令人信服的解释,这使得当时物理界的先哲们大为恼火.因此有人甚至说空间量子化不可能存在.德拜(Peter Debye)就曾向盖拉赫(Walther Gerlach)表明过,“你真的不必要相信空间量子化是真的存在的,它仅仅只是一种电子时间表的计算方法”[4];马克斯·玻恩(Max Born)也说过,“我一直都认为空间量子化是对一些无法解释的事物一种象征性的表述”[4].针对这些疑问和争论——空间量子化的假设是否合理以及空间量子化的事实是否存在——都迫切需要一个实验去给予检验.

1.2斯特恩与分子束方法

现在我们知道,空间量子化理论的验证,最终是和一个关键的人,以及一个关键的实验方法结合在一起.这个人就是斯特恩,这个方法就是分子束方法.所以从物理学史的角度来看,物理学实乃全人类所创造.从卢瑟福到玻尔到索末菲(普朗克最早因黑体辐射提出的量子化概念或者也有影响),空间量子化的概念终于被提出,但是要验证这个理论,却需要另外一些之前对此毫不知情、在另外一些领域默默耕耘的人在此时为这个理论诉求做出响应.

实际上,在1920年左右,为空间量子化理论验证的所有准备已经基本成熟.1911年由法国科学家丟努瓦耶(Louis Dunoyer)所最早提出的分子束方法,经由斯特恩在法兰克福大学工作期间的传承、改造、发展,在1920年已经相当成熟.斯特恩为分子束方法的简洁和直接所着迷,并且意识到分子束方法是研究原子内部结构和运作机理的重要方法,他的一生,几近就是一次关于分子束方法研究的奥德赛之旅[5].1920年,斯特恩用分子束方法证明了麦克斯韦-玻尔兹曼速度分布律(史称斯特恩实验),应该说这个实验为后来的斯特恩-盖拉赫实验的顺利开展做好了充分的准备.而斯特恩本人的科学素养和实验设计水平,也为这个重要的实验做好了准备[6].

1920年盖拉赫来到法兰克福大学实验物理研究所,而当时斯特恩是法兰克福大学理论物理研究所玻恩教授的助教,玻恩的理论物理研究所和盖拉赫所在的实验物理研究所相邻[7].1921年初,斯特恩找到盖拉赫,表示想和他一起用分子束方法验证“空间量子化”是否正确.8月26日,他们向《物理学学报》(Zeitschrift für Physik)投递了一篇论文——在磁场中用实验的方法检验空间量子化——就是后来著名的斯特恩-盖拉赫实验的设计思路[4].在1921年初至1922年2月,斯特恩主要是负责实验原理的设计,并对实验结果做出预期的计算,盖拉赫主要负责仪器的调试工作,他们对实验所做的贡献约为9:1[8].1921年秋,斯特恩去了罗斯托克大学,节假期间斯特恩会返回法兰克福大学和盖拉赫不断调试实验装置.1922年初,他们成功地完成斯特恩-盖拉赫实验,声名鹊起.1923年,斯特恩在汉堡大学建立分子束研究中心,而盖拉赫转向金属的磁偏转研究和辐射计量效应的实验解释,1925年盖拉赫回到图宾根大学任职物理实验教授[7].而到此为止,关于空间量子化的争论,基本上得到了一个初步的回答.

2 斯特恩-盖拉赫实验

斯特恩-盖拉赫实验的基本思想,正如斯特恩在1921年8月26日向《物理学学报》(Zeitschrift für Physik)提交的论文时所指出的一样:“不管量子理论或者经典理论,哪种说法正确,只要一个简单的实验就能证明,即让一束原子通过一处设定的不均匀磁场,观察它的偏转轨迹”[4].斯特恩凭着自己的直觉和求真精神开始了他用分子束方法验证空间量子化的“疯狂”之旅.

2.1实验装置

斯特恩有一个独特的习惯,即在进行任何实验之前,他都会将实验中用到的装置进行理论上的计算.比如分子束的形状、强度等,直到用初步的实验装置得到与他理论计算的结果相差不超过30%时,他才会进入实验准备工作的下一阶段,所以在做斯特恩-盖拉赫实验之前,斯特恩同样对整套装置已经做了精密的理论计算.在理论设想达到预期结果这一过程中,斯特恩和盖拉赫实克服了许多技术难题,其中最主要的有3点:1) 磁场在0.1 nm的线度内呈不均匀性[3];2) 高温差;3) 高真空.

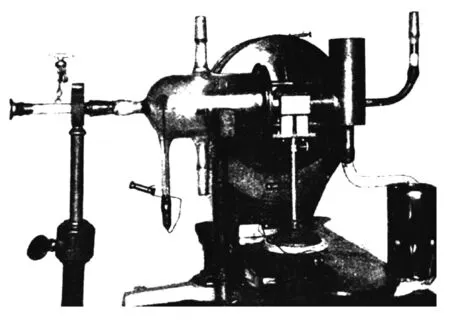

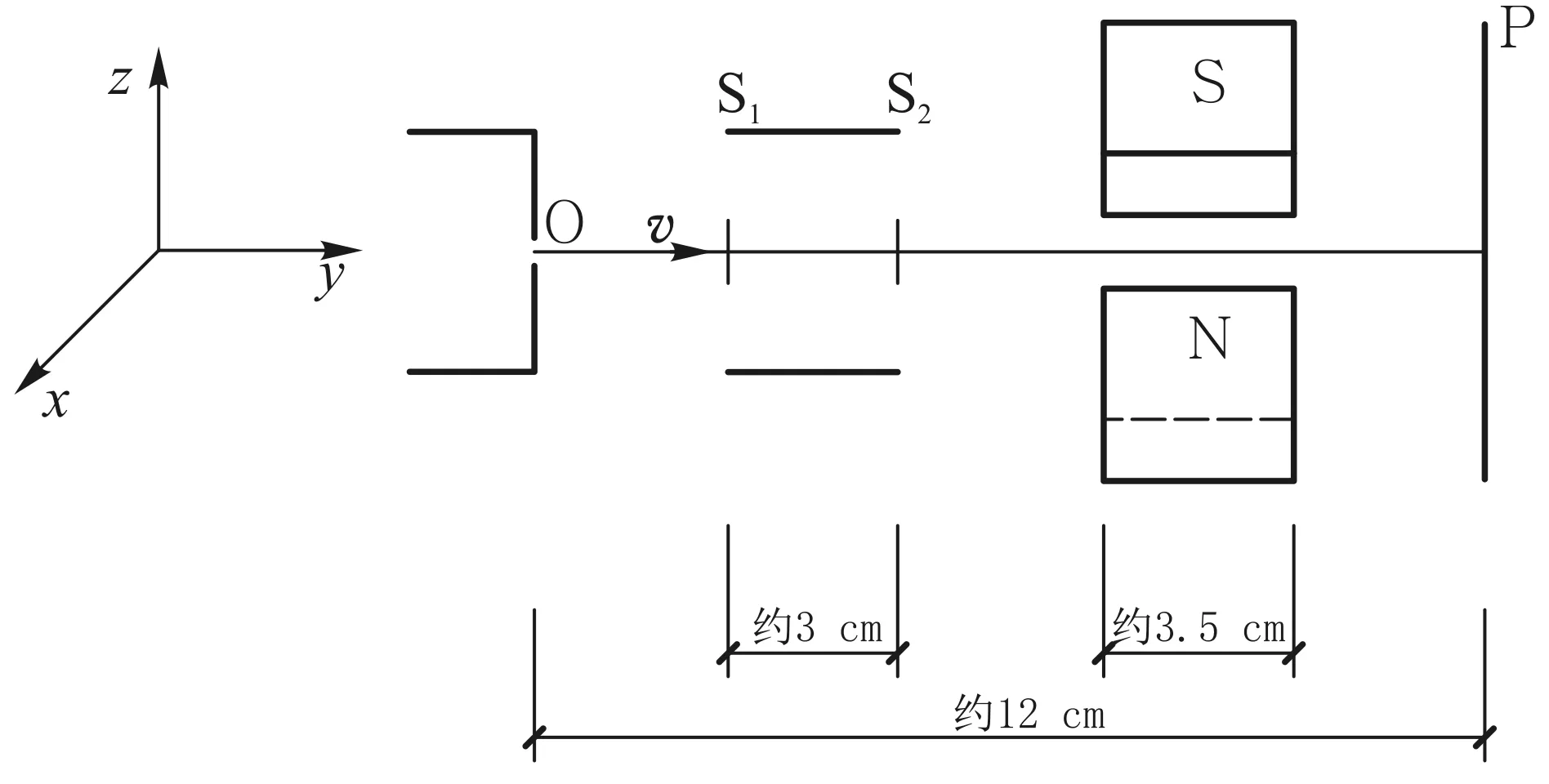

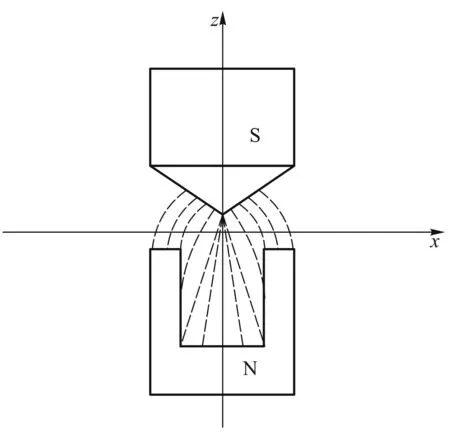

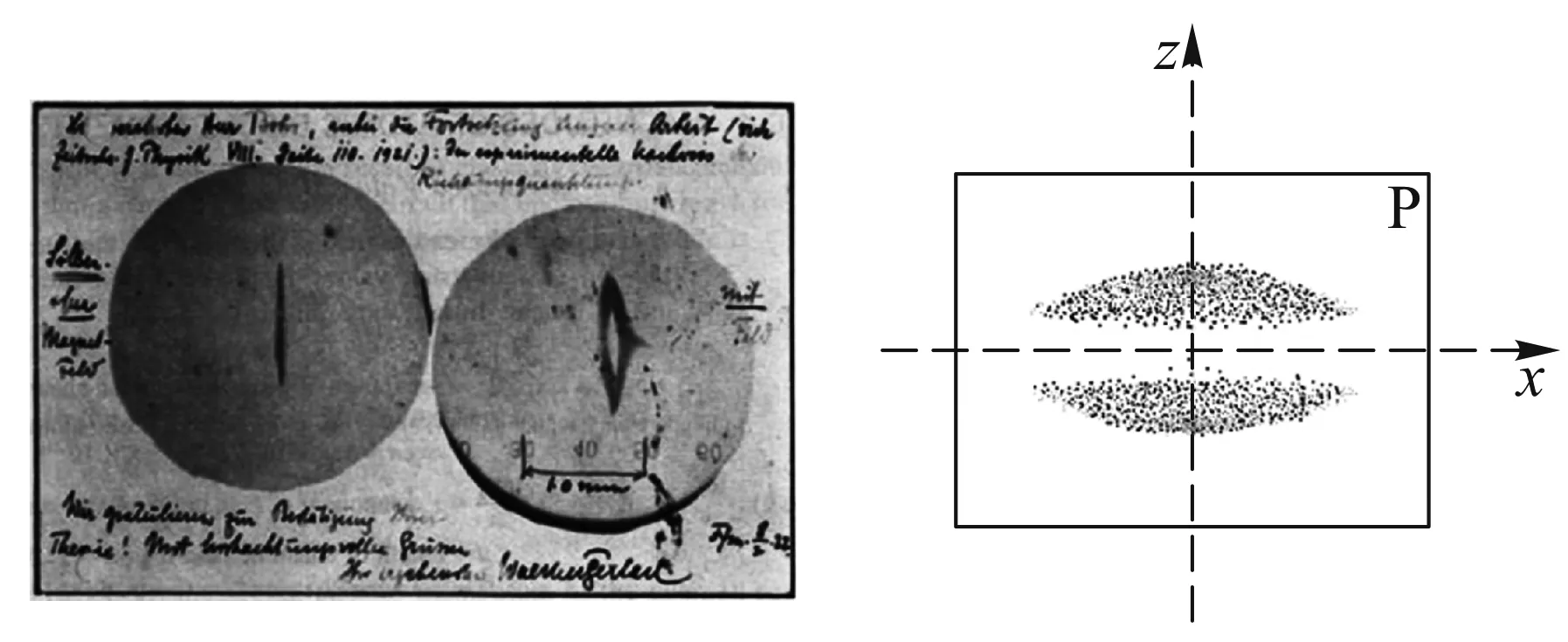

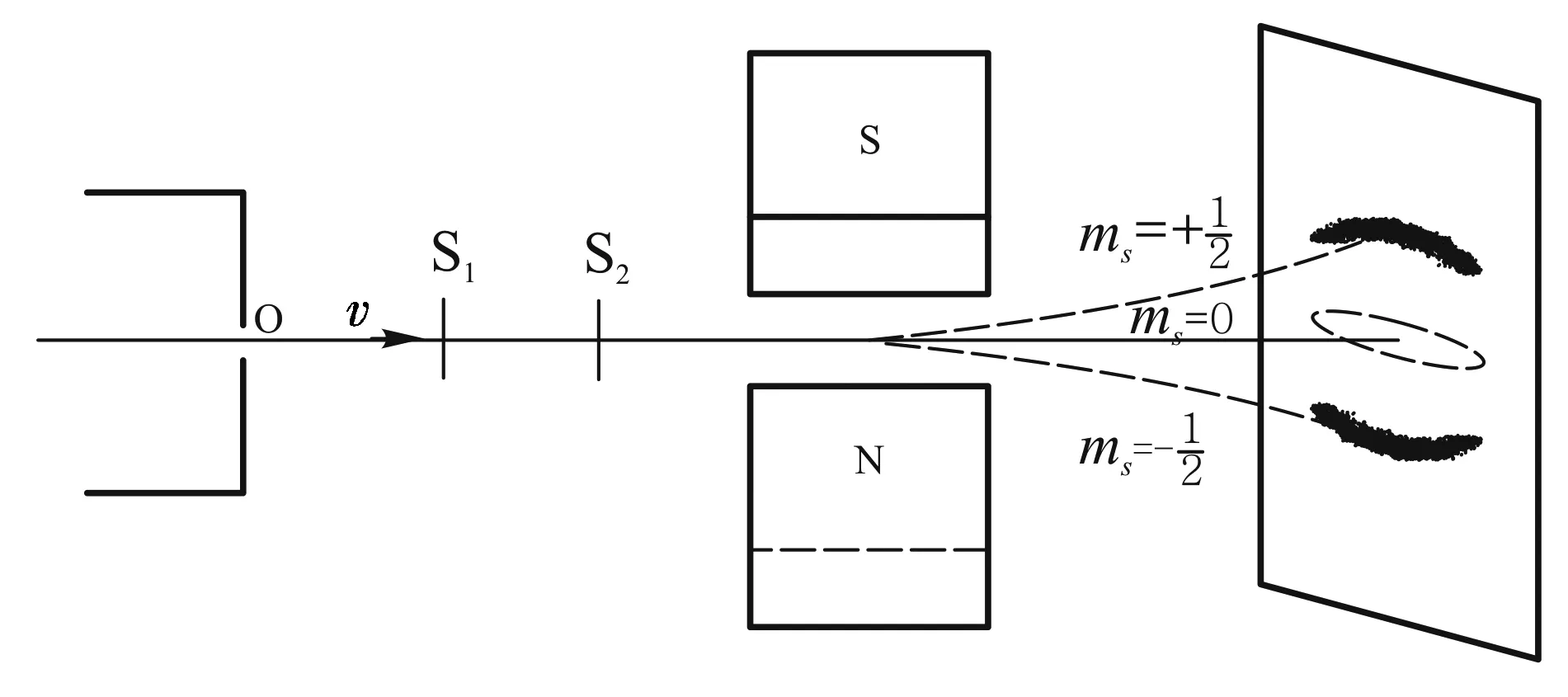

图2是当时实验装置的照片,在图注里对各部分的结构给出了简单的介绍.图3是实验装置示意图,高温的炉子使得金属银蒸发成银原子束,由银原子束发射孔O射出,经过准直器夹缝(S1和S2)被准直,再进入不均匀的磁场M,经磁场作用偏转到聚光板P.准直器两端的矩形裂缝相距约3 cm,其中矩形裂缝的宽约0.03 mm,长为0.8 mm[4].偏转磁场由凹形的N极(凹形槽长3.5 cm,宽3 mm,高3 cm.)和凸形的S极(凸形的顶角为70°)组成,两极最近距离为2 mm[9],整套装置长大约12 cm[4].磁场强度约为0.1 T,梯度为10 T/cm[7].

图2 斯特恩-盖拉赫实验装置 图片引自文献[11].在电炉左边的钟形玻璃制的真空室将电炉封闭着,真空室是双层的,双层玻璃间充斥着冷藏的空气,它与真空泵相连.真空室的左边是真空小试管,准直夹缝及偏转磁场从右向左的在小试管里对齐.聚光板在试管的最左边,被放在一个冷凝汽缸里

图3 斯特恩-盖拉赫实验装置示意图.银原子束发射孔O,准直器夹缝(S1和S2)聚光板P,y轴为原子运动的方向,z轴为磁场方向

由装置各部分的尺寸可知实验装置中分子束装置部分的仪器要求非常精细,而且必须置于一个非常小的玻璃制真空室里,真空室大小近似一支钢笔[4].温差大对实验装置也是一个挑战,在分子束的射源O处,电炉子的温度大概要1 300℃,而在不到12 cm远处的聚光板P附近却充斥着液体空气,温度较低,高温差极易导致玻璃装置脆裂.加热装置必须在10-6Pa的高真空条件下,这样可以避免原子间相互碰撞产生散射,导致原子的偏转方向改变,影响实验结果.与此同时,整套装置的各部分接口,原子发射孔、准直夹缝两端的矩形裂缝及进入磁场时的光阑孔,它们的几何中心必须在同一条直线上对齐,因为银原子在不均匀磁场中的偏转大约为0.1 mm,所以就算是大约10 μm的误差也不能忽略[4].

2.2实验原理

斯特恩那时像许多物理学家一样,不相信存在空间量子化,他和劳厄(Max Von Laue)曾开玩笑说:“如果玻尔的无稽之谈被证明是正确的,我们就不再做物理”[4].但是爱因斯坦认为索末菲和玻尔的“将量子化条件用到玻尔的准行星电子轨道模型时,其在外磁场中应该只有某些确定的离散空间取向”观点应该有一定的道理[4].斯特恩及时地抓住了这个契点,“只要通过一个简单的实验就可以判断量子理论或者经典理论是对的”[4],既然原子在经过不均匀磁场后会发生偏转,就可以根据原子偏转轨迹在经典理论和量子理论两者之间做出选择.按照经典理论,斯特恩认为,原子在经过磁场偏转后取向连续无规则,则最后打在聚光板P屏上的是一片连续的黑迹.而根据玻尔-索末菲的空间量子化解释,原子在外加电磁场的作用下,其空间轨道的取向是确定的某些方向,即在外磁场作用下原子会有选择性地偏转,则实验结果在显示屏上应该可以看到分裂的原子束轨迹.而对于索末菲(3束)和玻尔(2束)的选择,则可以通过有几股投影来判断两人谁是最后的胜利者[4].

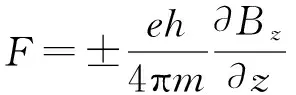

实验原理是建立在拉莫尔进动经典理论和玻尔-索末菲空间量子理论假设结合的基础上.在实验中选择使用不均匀磁场,是因为银原子在均匀磁场中所受合力为零.只有在不均匀磁场中,银原子所受合力不为零[10],合外力的方向沿z轴方向.之所以选择银原子,原因有三:1) 银原子和氢原子结构相似;2) 使用重原子方便用经典的粒子轨迹处理粒子的运动;3) 选用银原子而非电子,主要是避免了其在磁场中运动时因洛伦兹力而产生的大尺度偏转,这也直接说明斯特恩-盖拉赫实验无法用电子束进行[11].银原子经过S1、S2准直后进入不均匀磁场中,磁场方向z轴和x,y轴方向垂直,可知

(2)

图4 斯特恩-盖拉赫实验磁场放大示意图,从y轴正方向看

根据玻尔-索末菲空间量子理论假设推导,银原子经过梯度不均匀磁场偏转后,因磁矩u只在z方向上产生一个分磁矩uz=ucosθ

(3)

(4)

斯特恩推导,让一束银原子通过不均匀的磁场,如果银原子的磁矩是特定取向的,由前文可知,cosθ按照索末菲的理论有3个值,即银原子会分裂成3束,而按照玻尔的理论cosθ有2个取值,银原子会分裂成两束.所以,银原子经过磁场偏转后在特定的受力方向上分裂成特定的条纹.而条纹偏转幅度的强弱与原子的磁矩的大小有关[4].

2.3实验过程及结果

1921年初,斯特恩和盖拉赫开始着手验证空间量子化是否真实的实验,即斯特恩-盖拉赫实验.在解决了实验装置上的难题后,他们又面临着实验资金的问题.玻恩通过公共课、演讲,还亲自写信给一个叫古曼德的投资商人,终于使资金的问题得以解决[7].1921年秋,斯特恩去了罗斯托克大学.从那时起,实验的工作主要就是由盖拉赫一人负责,斯特恩只是在假期才能返回法兰克福大学.威廉·苏茨(Wilhelm Schütz),是盖拉赫当时的博士生,记录了盖拉赫做实验的过程[4]:

“没有人能够想象那项工作是多么困难.将炉子加热到1 300℃,同时得保证玻璃制的仪器不会被融化,并且是在保持10-6Pa的真空条件下……抽气泵的速度很慢.他们所做的每一步都非常小心翼翼,玻璃制的气泵很容易脆裂,不管是汞蒸气的推力或者是冷凝的水滴造成的,那么几天的辛苦就白耗了……必须得保证在4~8小时的实验过程中炉子是一直被加热的……实际上,盖拉赫负责晚上的观察工作.通常晚上9点,盖拉赫会抱着书、作业等来到实验室,晚上他改作业、写论文,或者备课,他会喝掉大量的咖啡或者茶、抽烟……当我第二天早晨来时,如果气泵的声音依旧,盖拉赫还在实验室,那就预示着晚上并没有什么不顺利……”[4].

1921年11月5日晚上,盖拉赫迎来了实验上的第一次成功,电炉孔O直径约为1 mm,从它发射出直径为0.05 mm的银原子束依次通过准直器两端相距3 cm圆形孔被准直,再经过约3.5cm不均匀磁场中偏转,进入不均匀磁场中,最后在聚光板上留下拓宽的斑点,分子束装置磁场部分的压强约为10-3Pa[4].根据光斑的宽度和形状推断银原子的内部磁矩具有1到2个玻尔磁矩(uB)之间的大小.

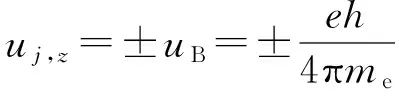

1922年的复活节假期,斯特恩回到法兰克福大学,他和盖拉赫针对数量精确度对斯特恩-盖拉赫实验仪器进行改进,盖拉赫将准直器两端的圆形小孔换成矩形裂缝,并且两人从磁场的强度和不均匀度对银原子偏转所产生的影响进行了准度校正.考虑了仪器的几何性、磁场的不均匀度、原子束的平均速度,仪器的精细程度,根据实验的结果重新做了数据分析,得到银原子内部的磁矩实际上是接近一个玻尔磁矩(uB),即uz在z方向有两个取值,大小为

(5)

相对误差在10%内,这个数值刚好符合玻尔-索末菲理论推出的银原子内部磁矩.

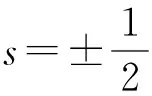

1922年2月8日,盖拉赫寄给了玻尔一张明信片,告诉玻尔实验证明了空间量子化是存在的事实(图5).3月1日,斯特恩和盖拉赫以题目为“磁场中空间量子化的实验证据”(The experimental proof of space quantization in magnetic fields)的文章,将实验结果寄给了《物理学学报》[4].这个直接证明空间量子理论的实验立刻被物理界接受了.

1922年盖拉赫寄

斯特恩-盖拉赫实验明确地“证明”了空间量子化是一个存在的物理事实,但是对于一些问题仍然无法给出满意的答案,例如反常塞曼效应,例如原子在磁场中到底怎样具体取向等.这些新问题预示着斯特恩-盖拉赫实验还有未解开的迷.直到1925年,荷兰的乌伦贝克(George Eugene Uhlenbeck)和古德史密特(Samuel Abraham Goudsmit)提出电子自旋的概念[1],才彻底将这些问题解决.

3 电子自旋和角动量空间取向量子化

3.1电子自旋

斯特恩-盖拉赫实验对于解释反常塞曼效应并没有起到什么作用.当时物理先哲们对于反常塞曼效应提出的许多假设都显得徒劳.1925年1月,泡利提出不相容原理,这使得解答反常塞曼效应有了一丝希望(泡利和斯特恩两人关系密切,两人在理论与实验上相互促进[4]).这时,美国的物理学家克罗尼格(Rolph. L. Kronig)认为,“可以把电子的第四个自由度看成是电子具有固有的角动量,电子围绕自己的轴在做自转”[12].但泡利否定了他的想法,因为泡利认为第四个量子数应该用经典理论描述.克罗尼格很快就放弃了自己的想法[12].半年后,乌伦贝克和古德史密特受到泡利不相容原理的启发,提出电子具有自旋运动,并具有与电子自旋相联系的自旋磁矩,同年11月,两人的论文因及时被他们的导师埃伦费斯特寄出而幸运的被发表在《自然科学》上[12].

根据空间量子化理论,磁矩与角动量的关系为:u=-γL,(γ为旋磁比)[1].轨道角动量磁矩的表达式为

(6)

ul,z=-mluB,(ml=0,±1,±2,…,±l)

(7)

ul为绕银原子运动的电子轨道角动量磁矩表达式,ul,z表示电子轨道磁矩在z轴方向上的投影.若不考虑自旋,银原子的角动量磁矩就等于绕银原子运动的电子的轨道角动量磁矩,即

uj=ul

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

则银原子的角动量磁矩为电子轨道角动量磁矩、电子自旋磁矩和原子核磁矩的矢量和,即

uj=ul+us

(13)

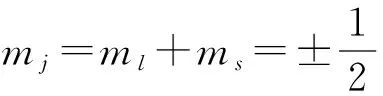

uj,z=-mjuB(mj=ml+ms)

(14)

因为银原子的原子核轨道磁矩为电子自旋的千分之一,所以在式(13)中没有考虑银原子原子核的轨道磁矩.

3.2角动量空间取向量子化

斯特恩-盖拉赫实验最初的目的是为了在经典理论和磁场中空间量子化做出选择,塞曼效应和其他一些现象的无法解释及自旋概念的提出,迫使着人们重新思考这个伟大的实验.毫无疑问,斯特恩-盖拉赫实验是驳斥经典理论的有力证据,误打误撞地证明了角动量空间取向量子化.

1922年2月,斯特恩-盖拉赫实验顺利完成,斯特恩和盖拉赫两人并没有对实验结果感到意外,因为这正好是他们预设的实验结果之一,他们认为自己‘验证’了玻尔-索末菲理论,即空间量子化.现在来看,两人对于实验结果的合理性缺乏深入的研究与分析,在获得实验成功时并没有理清实验结果所预示的若干事实.

按索末菲理论,当nφ=1,2,3,…时,n1=-nφ,-(nφ-1),…,0,…(nφ-1),nφ[13].他认为当nφ取一定值时,原子经过不均匀磁场后会有2nφ+1个取向,银原子处于基态,nφ=1, 则n1=+1,-1,0.而玻尔认为n1=0应当禁止,当nφ取一定值时,则最后只有2nφ个取向,nφ=1时,n1=+1,-1.(nφ对应为量子力学中轨道角动量量子数l,n1对应为轨道磁量子数ml).

斯特恩结合拉莫尔进动经典理论与玻尔-索末菲理论(旧量子理论)得出实验的理论基础:当银原子经过不均匀磁场时,银原子角动量磁矩在z轴上的分量为uz,即式(3).

(15)

(16)

(17)

由式(4)、式(16)可知按照玻尔-索末菲理论,因为磁矩是有特定空间取向,那么银原子受力也是有特定方向.所以斯特恩认为可以根据银原子打在聚光板上的轨迹来判断玻尔-索末菲理论是否正确,确定空间量子化是否存在.当实验结果是两条分裂的轨迹时,斯特恩与盖拉赫坚信自己证明了磁场中空间量子化,给玻尔发明信片,告诉玻尔他的理论是正确的.

但是即使斯特恩-盖拉赫实验证明了空间量子化存在,验证了玻尔-索末菲理论的正确性,依然无法解释反常塞曼效应等问题.原因就在于索末菲他们认为当银原子处于基态时,nφ=1(即l=0).现在我们知道,轨道角量子数l=0,1,2...时,磁量子数ml的取值应为2l+1个,它代表了角动量有2l+1个空间取向.银原子处于基态时,斯特恩-盖拉赫实验中,银原子角动量量子数l=0(银原子的原子态符号为2S1/2),则磁量子数ml的取值应为0个,说明银原子在经过不均匀磁场后不偏转,这与结果显然矛盾.

uj,z=-msuB

(18)

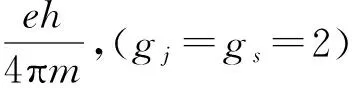

1926年4月,美国物理学家托马斯(L.H.thomas)在《自然》上发表了一篇文章,成功地用相对论处理了因子2的问题,它是反映物质内运动属性的一个重要物理量.文章指出“在把核静止而电子运动的坐标系转换为电子静止而核运动的坐标系时,应考虑电子加速而产生的磁场,故自旋轴的进动角速度应作相应的修正,因而其进动率应当是原来计算的一半”[12].引入朗德g因子后,式(18)可以表达为

(19)

(20)

如图6,斯特恩、盖拉赫两人观察到的分裂轨迹,应归因于银原子体系中电子自旋磁矩受到外磁场的作用,而非轨道角动量磁矩.如果不考虑自旋,l=0,轨道角动量磁矩为零,则两人观察的结果应为连续集中的轨迹.

图6 斯特恩-盖拉赫实验结果分析示意图

经量子力学的不断完善,人们认识到自旋是电子的内禀属性,所以自旋角动量也称内禀角动量.也因此,在1927年,泡利宣布“现在我毫无别法,只能无条件投降了”[12],将自旋应用到量子力学体系中.同年,弗莱塞在实验中发现银、氢和钠原子的轨道角动量为零,直接证明了斯特恩-盖拉赫实验是归因于电子的自旋[2].

如果说斯特恩-盖拉赫实验原理是建立在拉莫尔理论和旧量子理论的基础上,是对经典力学的否定,是量子力学的理论引导;那么塞曼效应与反常塞曼效应则应该是量子力学的事实体现.反常塞曼效应不断鞭策着斯特恩-盖拉赫实验结果逐渐趋于正确的理论解释.塞曼效应及反常塞曼效应和斯特恩-盖拉赫实验均是电子自旋实际存在的直接证据.

4 小结

斯特恩力图通过用斯特恩-盖拉赫实验——在经典理论中引入普朗克常量h,即将拉莫尔理论与玻尔-索末菲理论结合——在经典理论与空间量子论之间做出抉择.实验结果碰巧与玻尔-索末菲理论如出一辙,这使得斯特恩、盖拉赫两人坚信自己验证了空间量子论.而之后一系列问题的出现,使斯特恩-盖拉赫实验在希望中饱受争议.1925年到1927年,泡利不相容原理、电子自旋、朗德因子等概念的提出,构建起的量子力学体系不断完善,斯特恩-盖拉赫实验的真相才被揭晓——斯特恩-盖拉赫实验的原理实质是因为电子自旋.自此,角动量空间取向量子化的概念取代空间量子化的概念,量子论走上了新台阶.

[1]杨福家.原子物理学[M].4版.北京:高等教育出版社,2008:151.

[2]Weinert F.Wrong theory—right experiment: The significance of the Stern-Gerlach experiments[J].Studies in History and Philosophy of Modern Physics,1995, 26B: 75-86 .

[3]郭奕玲.斯特恩-盖拉赫实验[J].大学物理,1984,(10):27-30.

[4]J.Peter Toennies, Horst Schmidt-Böcking, Bretislav Friedrich,et al. Lower. Otto Stern (1888-1969): The founding father of experimental atomic physics[J].Berlin:Ann Phys,2011,523(12): 1045-1070 .

[5]Herschbach D. Molecular beams entwined with quantum theory:A bouquet for Max Planck[J].Leipzig:Ann Phys,2001,10(1-2):163-176.

[6]杨庆余.奥托·斯特恩——分子束研究方法的始祖[J].物理与工程,2003,13(3):41-48.

[7]Bretislav Friedrich,Dudley Herschbach.斯特恩与盖拉赫:一只劣质卷烟是如何帮助重新规划原子物理的[J].曹则贤,译.物理,2004,33(8):608-613.

[8]厚宇德.对斯特恩-盖拉赫实验的新认识[J].物理实验,2010,30(7):37-39.

[9]Ramsey N F.Molecular beams: our legacy from Otto Stern[J].Z Phys D Atoms, Molecules and Clusters 1988,10: 121-125 .

[10]张小龙.拉莫尔进动对磁性的影响[J].科教文汇(下旬刊),2011,10:91.

[11]大卫.J.格里菲斯.量子力学概论[M].2版.贾瑜,等,译.北京:机械工业出版社,2009:119.

[12]傅海辉.泡利与电子自旋假说[J].科学,2002,04:43-46.

[13]赵明骅.用电子自旋理论解释斯特恩-盖拉赫实验[J].武汉科技大学学报(自然科学版),2003,26(4):428-429.

[14]苏汝铿.量子力学[M].2版.北京:高等教育出版社,2012:260.

The relationship between Stern-Gerlach experiment and electron spin and angular momentum orientation in space quantization

NING Chang-chun, WANG Ya-ping, HU Hai-bin,DanZenLuoBu

(Department of Physics,School of Science,Tibet University, Lhasa, Tibet 850000, China)

Stern-Gerlach experiment plays a decisive role in the modern physics experiment. As far as the experimental method is concerned, the molecular beam method created by this experiment has influenced many important physical experiments. As far as the basic principle of quantum mechanics is concerned, it is an example of quantum state preparation and a successful example of some quantum measurement. Based on a large number of related literature research and the combination of physical principles and historical materials, we hope to restore the true historical facts of Stern-Gerlach experiment. The focus is on clarifying the relationship between the experiment and the orbital angular momentum space quantization and electron spin.

Stern-Gerlach experiment; orbital angular momentum space quantization; electron spin

2015-09-06;

2015-11-12

西藏大学珠峰学者人才发展支持计划资助

宁长春(1976—),男,甘肃兰州人,西藏大学理学院物理系副教授,硕士,主要从事大学物理教学和天文学史、物理学史研究工作.

汪亚平,email:1548871791@qq.com

物理学史与物理学家

O4-09

A

1000- 0712(2016)03- 0043- 07