高管领导行为对组织认知和技术创新绩效的影响:区分高管是否为创始人的实证研究

段发明,党兴华

高管领导行为对组织认知和技术创新绩效的影响:区分高管是否为创始人的实证研究

段发明,党兴华

(西安理工大学经济与管理学院,陕西西安 710054)

基于中国情境,从组织认知的视角揭示企业高管领导行为对技术创新绩效的影响机理,并考察高管是否为企业创始人这一在领导作用机制研究中被忽视的关键情境因素的影响。运用309 家企业样本对各变量间关系进行了实证检验。结果如下:(1)高管变革型和交易型领导行为分别对组织创造型认知和分析型认知具有显著正向影响,组织创造型认知和分析型认知分别对技术创新绩效具有显著正向和负向影响;(2)组织创造型认知在高管变革型领导行为与技术创新绩效间起部分中介作用,组织分析型认知在高管交易型领导行为与技术创新绩效间起部分中介作用;(3)当高管是企业创始人时,其领导行为对组织认知的影响效果更为显著。研究将战略领导理论、变革型和交易型领导理论、认知风格理论和技术创新理论进行了有意义的整合,为揭示高管通过组织认知影响技术创新的内部作用机理做出了一定贡献。

领导行为;创始人;组织认知;技术创新绩效

0 引言

企业高管作为技术创新的主导者,对其领导下的所有组织活动产生持久和重要影响。如何带领企业实施持续的技术创新,是企业发展的关键问题,也是战略领导理论长期关注的重要课题。Hambrick对高管作用机制进行总结归纳后指出,在所有影响组织运行的主要因素中,CEO的影响起着中心作用[1]。然而,在我国目前市场机制还不够健全,公司治理结构也不很完善,许多企业董事会往往起不到实质性的制衡作用。加之受传统文化“服从观念”之影响,大多数企业存在着一个“一把手”,其对企业的影响远大于西方CEO对企业的影响。因此,相较于CEO领导行为,在中国情境下探究“一把手”领导行为对技术创新绩效的作用机制更具切题性、更符合中国技术创新企业的实际。

高管领导行为对技术创新绩效作用机制是近年来技术创新研究领域重点关注的课题[2-4], 现有文献大多局限于理论分析,实证研究还非常有限[5]。在仅有的一些实证研究中,在中介变量的选取上多数是以组织学习[6]、组织氛围[7]、组织授权[8]等过程性和情境性变量为主,此类变量由于具有很强的情境依赖性而缺乏长期稳定性。高阶理论本质上是一种高管认知理论[1],其核心要义是:组织结果是高管认知和价值观的反映,高阶理论偏向以宏观视角来看问题,其研究的中心是高管对整个组织的战略性、长期性影响。因此,在高管领导行为对技术创新绩效作用机制研究中,唯有引入类似组织认知这类既具认知属性又具长期稳定性的变量作为中介变量,才更有助于揭示高管对技术创新绩效的作用机理,也更符合高层领导理论的基本思想。遗憾的是,此方面的研究目前还尚未看到,这一研究缺口是造成高管作用机制“黑箱”尚未打开的主要原因之一,也为本文和后续研究留下了突破方向。在技术创新绩效研究领域,虽有少量研究注意到组织认知对技术创新绩效具一定的影响作用,但这些研究并未对组织认知进行类别上的划分,没有指出不同类型的组织认知的差异性影响效应。近年来,随着认知心理学的快速发展,对团队和组织层面认知分类的研究成果不断涌现。因此,探讨不同类型组织认知在高管对技术创新绩效作用间的差异性中介效应的时机已经成熟。

在领导研究领域,现有大量研究没有考虑领导者的创始人身份(founder status)——即领导是否为企业创始人。事实上,正如Begley[9]所言,对高管而言,其是否具有创始人身份在影响企业决策和行为等诸多方面都存在显著差异。忽视对领导是否为创始人进行区分,会导致对领导作用效应估测不准,这是高阶理论研究领域的薄弱环节之一,对于此问题研究的欠缺削弱了现有理论对高管领导作用机制及影响效果差异的解释力。实践方面,中国是一个人际关系依附性很强的社会,企业高层领导人事更迭,特别是“一把手”变更往往意味着重大人事和分工调整,对企业所造成的影响相较于西方发达国家企业主要领导之影响更为显著。因此,中国情境下的高管领导研究,对高管是否为创始人进行区分就显得尤为重要,本文拟将高管是否具有创始人身份纳入研究框架以弥补现有高层领导相关研究的不足。

针对现有研究的不足,本研究尝试将高管领导行为、组织认知与技术创新绩效纳入同一个理论框架,并引入高管是否为企业创始人这一情境因素,以便较为全面的探讨不同高管领导行为是否能促使组织形成不同的组织认知,进而长期影响企业技术创新绩效;企业创始人高管和非创始人高管是否对组织认知具有差异性影响,进而对企业技术创新绩也具有差异性影响。本研究试图通过探究以上相关变量关系的影响过程和作用机理,以期为后续研究提供参考或借鉴。

1关键概念与研究假设

1.1概念界定

(1)高管领导行为

在组织层面,领导至少包括监管领导和高层领导两种,但以往大多数实证研究将其调查对象含糊地统称为“领导”,从而混淆了不同层级领导的作用机理[10]。本研究将研究对象限定为高层领导。西方高层领导研究的重点是高管团队,但正如Finkelstein[11]对高管团队权力配置进行深入研究后指出,高管团队的个别成员有更多的话语权,应对他们的影响作用给予特别的关注。本研究认为在尊重权威、权利距离大的中国企业中往往存在着一个“一把手”,其个人对企业经营管理往往拥有最终的决策权与控制权,整个高管团队和组织决策行为实际上是其意志的体现。在管理实践中中国企业“一把手”之实际权力远大于学术界界定的董事长、总经理或CEO职权,有时甚至是这些职权的叠加。本研究针对中国情境将企业“一把手”界定为企业最高领导人①,并以“一把手”领导行为来代替高管领导行为。Burns[12]在其关于战略领导的论述中明确指出了战略领导可划分为变革型领导和交易型领导两种,本研究遵循这种分类方式,将“一把手”领导行为划分为“一把手”变革型领导行为和“一把手”交易型领导行为两种。

(2)组织认知

组织认知是组织成员拥有的某些共享的、重叠的或相似的认知、态度和信念[13]。本研究将组织认知理解为是一种表现出一定规律性和常态化的组织成员共享的或相似的认知、态度和信念。Cools和Van den Broeck[14]将个体认知划分为分析型认知和创造型认知,认为分析型认知是分析的、严格的、拘泥的、收敛的认知,创造型认知是诱导的、易扩张的、不受拘束的、创造的认知。石盛林等[15]将高管团队认知划分为分析型认知和创造型认知。段发明等[16]对组织惯例分类时,将组织认知划分为分析型认知和创造型认知,认为组织分析型认知是指组织分析的、拘泥的、收敛的,倾向于维持一项任务的延续和稳定的认知;组织创造型认知是指组织扩张的、不受拘束的、创造的倾向于关注积极目标,寻求创新的认知,但他们的研究没有对两种认知进行实证检验。本研究借鉴段发明等[16]对组织认知的分类,将组织认知划分为分析型认知和创造型认知,并尝试对其进行实证检验。

1.2假设提出

1.2.1 “一把手”领导行为与组织认知

战略领导理论的内在逻辑是:企业高管的个体特质等同于他所形成的主体认知模式,组织运行过程中形成的某些特征及运行结果是高管认知和价值观的反映,也即“组织是高管的缩影”。高管的言传身教会影响下属的认知和行为导向,由高层领导主导设定的组织愿景可以引导成员形成相似的认知风格[17],并逐渐固化为一种组织认知。变革型领导行为是指领导者通过让下属意识到所承担任务的意义和价值,激发下属较高层次的需要, 以促使下属能做出超越预期的表现[18]。变革型领导本身具有变革和创新意识,经常向各级成员灌输变革思想,通过支持创新,鼓励成员挑战自己的价值观、假设、传统和信念,增进员工创新型思考[19],并通过营造一个优先考虑创造力的环境[20],促使组织倾向于形成一种共享的创造型认知风格。交易型领导是建立在交易过程中,依照下属的努力与表现情况给予奖赏反馈[18]。交易型领导更多关注于控制、标准化、正规化,在既定的规则和组织惯例下做事情,不愿意冒险和试错。交易型领导常常为员工设定明确的任务标准和角色要求,强调员工在既定的范围和规则下完成任务。在交易型“一把手”的带领下,组织倾向于建立起一种遵循常规、规避风险的认知氛围,并逐渐形成组织分析型认知。已有研究表明创造型认知和分析型认知是相对的,分别处于认知风格的两极[14, 16],且一般来说,在一种特定行为导向下仅会形成一种与其对应的、特定的认知风格。据此可以推断,在变革型和交易型“一把手”领导行为影响下组织分别倾向于形成创造型认知和分析型认知。目前的相关研究均未发现变革型领导行为与组织分析型认知以及交易型领导行为与组织创造型认知有相关关系。为此本研究提出以下假设:

H1a:“一把手”变革型领导行为对组织创造型认知具有正向影响

H1b:“一把手”交易型领导行为对组织分析型认知具有正向影响

1.2.2 组织认知与企业技术创新绩效

组织理论认知观认为,认知是行为背后的潜结构,认知影响行为,认知决定绩效[7]。组织认知是在实践基础上形成的模式化的思维框架,它通过有意识或无意识的形式外化于组织成员的决策和行为过程。组织在决策和行动过程中偏重实用性,而非最优化,往往无意识的调动现有认知进行决策和行动[21]。近年来,部分学者将组织认知进一步区分为创造型认知和分析型认知[16]。组织创造型认知是指组织注重灵活性和创新性,倾向于关注积极目标,寻求变革。具有创造型认知的组织,其成员能够灵活、新颖、创造性的感知和处理信息并做出创新决策[16],从而可能对组织创新绩效的提升产生积极影响。具有创造型认知的个体和组织,不受一般逻辑思维的束缚,能够突破传统思考模式[22],表现出良好的创新性行为,更有助于企业创新目标。组织分析型认知是指组织注重稳定性,倾向于任务的维持和延续[16]。具有分析型认知的个体和组织注重稳定性,倾向于维持常规,在已有的流程和范式中操作[16,18],组织分析型认知虽然对组织绩效具有一定的促进作用,但由于过分专注细节,拒绝不确定性事物[23,24],容易形成机械化行为模式,限制了创新性探索活动,对企业技术创新绩效的提升反而是一种阻力。创造型认知的个体相信直觉、偏爱变化、坚持独创,往往能够独辟蹊径[7],进而有助于与个体和组织形成创新性行为;分析型认知的个体,遵从传统与权威、倾向于按照固有认知和行为模式解决问题,不利于组织形成创新性行为。总之,具有分析型认知的组织和具有创造型认知的组织在行为方式上具有显著差异,分析型认知的组织倾向于使用既定的模式或程序,而创造型认知的组织更乐意冒险,倾向于打破旧范式,尝试新办法,提出与以往不同的问题解决方法[16]。基于以上分析,提出如下假设:

H2a:组织创造型认知对技术创新绩效具有正向影响

H2b:组织分析型认知对技术创新绩效具有负向影响

1.2.3 组织认知的中介作用影响机制

认知一致性理论认为,高层领导的示范和指导行为会影响组织成员认知模式,并以此对事件未来的发展趋势进行预测,从而影响组织成员的决策和行为,进一步地会对团队或组织绩效产生一定的影响。在影响技术创新的诸多因素中,高层领导被认为是最重要的因素之一。领导认知模式可以与下属的认知模式产生交互作用,从而影响员工行为[25]。在技术创新企业中,这种交互作用会影响企业技术创新绩效。事实上,高层领导作为“意义制造者”,能够影响下属和组织认知,变革型“一把手”的言语和行为更多地聚焦于理想,容易促使组织形成创造型认知,进而追求更高的创新绩效;相反地,交易型“一把手”重视风险规避和偏差修正[18,26],其对偏差的重视会导致员工和组织感受到更多的是控制和限制,进而会降低员工的创新积极性,促使员工和组织形成分析型认知,并采取惯例行为来避免偏差,而不会运用创新的做法解决问题,最终对技术创新绩效产生负向影响。总之,高层领导的认知和价值观是组织认知形成的前因之一,而组织认知是组织行为的基础和潜结构,这种潜结构通过对组织行为产生影响进而影响组织绩效,因此高层领导可以通过影响组织认知进而影响技术创新绩效。因此,基于前文提出的理论假设和以上论述,提出以下假设:

H3a:组织创造型认知在“一把手”变革型领导行为与技术创新绩效间起中介作用

H3b:组织分析型认知在“一把手”交易型领导行为与技术创新绩效间起中介作用

1.2.4 创始人身份对“一把手”领导行为与组织认知关系的影响

组织印迹(Organization Imprinting)理论认为,企业创始人是企业的灵魂人物,是企业战略、组织结构最初的构建者,是企业文化和企业惯例的塑造者[27, 28]。从企业创始人的影响效应来看,创始人把其个人的价值观融入企业,极大地影响了组织文化和组织认知的形成[17],在有形与无形中影响着企业运行和发展[29],其带领企业走过的重要经历为企业留下持久的烙印,这种烙印在创始人离任后仍然持续发挥作用。从组织认知的形成机理来看,组织认知是创始人有意设计而建立起来的,组织总是依赖于过去的认知和经验,所以会体现出认知路径依赖性。组织的认知路径依赖表明组织是其历史活动的产物,并且对组织现正在进行的和未来将要进行的活动产生一种刚性约束。刘军等[30]认为企业创始人领导者与企业绩效显著相关,非创始人领导者对企业绩效的影响作用不显著。Ritter 等[31]研究了前任领导对于新领导的影响, 发现员工关于前任领导的感知会影响员工对新领导的支持。也即,由于创始人对企业的“烙印”作用使得非创始人对组织认知的影响十分有限。总之,创始人的影响会使组织形成与生俱来的个性,这种个性就像“基因”一样很难从根本上被改变[30],因此将长期影响组织认知和行为。相较于非创始人,创始人能够获得组织成员更多的信任和尊重,如果变更了企业“一把手”,则继任领导短期内很难对组织认知形成显著影响。基于以上分析,提出如下假设:

H4:是否为企业创始人,调节“一把手”领导行为对组织认知的影响

H4a: “一把手”是创始人,其变革型领导行为对组织创造型认知的影响更显著,其交易型领导行为对组织分析型认知的影响更显著

H4b: “一把手”不是创始人,其变革型领导行为对组织创造型认知影响不显著,其交易型领导行为对组织分析型认知影响不显著

综合以上假设所表达的变量间关系,可归纳出图1 所示的研究模型。

图1 本文研究模型

2 研究方法

尽管严格来说“一把手”领导行为属于个体层次,但是由于“一把手”处在的企业最高层位置,其行为对整个企业具有战略性、全局性影响。在组织理论和战略管理领域通常将高管以及高层领导团队看作是组织层面的研究[32, 33],因此,本研究将“一把手”领导行为界定为组织层面而非个体层面。

2.1 样本和数据

本研究聚焦于企业层面的变量,进而对问卷填写要求较高。采样最为重要的三个特征:一是确保每个企业只采一份样本;二是企业成立时间至少在 3 年以上;三是尽量请企业的中高层管理者填写,他们作为企业的代理人更为了解企业、能够从企业层面上较为客观准确地描述与评价企业,同时保留少部分基层管理者样本,以确保样本能全面反映整个组织层面样本特征,进而使得研究结论更为客观、更具普适性以及对现实具有较好的指导意义。

研究数据主要采集自山西、陕西、北京、上海、湖南、湖北、福建、内蒙、江苏、浙江等十多个省市的制造业、软件业、新能源等多个行业。调查的企业均为高新技术企业,共发放问卷756份,回收590份,最终有效问卷309份,有效率较低为52.4%,反映了组织层次样本收集较为困难。在样本结构方面,民营企业76.7%、中外合资企业4.9%、外商独资企业9.0%。、国有企业9.4%,企业成立年限在5-15之间的居多(62.5%),“一把手”以男性占绝大多数(91.3%),年龄以35-50 岁之间的居多(70.9%),任期在 5-10 年之间的居多(56.9%)。

2.2 变量测量

“一把手”领导行为:量表来自vera和crossan[6],该量表是两位作者根据战略领导特征,剔除了MLQ(1990)中属于组织行为学微观研究中关于个体和团队层面的题项后,形成的符合高层领导行为特性的高层战略领导量表。本研究对其适当修改,最终形成了“一把手”领导行为量表。其中,“一把手”变革型领导行为12个题项;“一把手”交易型领导行为6个题项。在问卷中,我们引导被试不拘泥于领导者的现任职务(不论其现任职位是董事长、总经理、CEO或是其他),根据其主观认识对其心目中企业最具权力者特征进行填答。

组织认知:量表修改自石盛林等[15],在该量表最初来自于Cools和Van den Broeck[14]开发的个体认知风格量表,经石盛林等[15]修改后形成了团队认知量表。本研究再进一步拓展到组织层次,形成组织认知量表,分析型认知和创造型认知分别包含4个题项。分析型认知题项为:贵公司员工想对工作中所有问题有一个全面的了解;贵公司员工往往有明确的工作目标,并能认真按其执行;贵公司员工总是想知道公司的下一步工作计划;为自己制定一个清晰的计划,对于贵公司员工来说非常重要。创造型认知题项为:贵公司员工喜欢创新性地解决问题;贵公司员工喜欢寻找不同的解决方案;贵公司员工喜欢工作中的多样性;贵公司员工喜欢突破现有框架去解决问题。

技术创新绩效:采用Lovelace等[34]的衡量指标,具体指标包括:在过去的三年内与竞争对手相比,新产品的数量、申请的专利数、新产品销售额占总销售额比重、新产品的问世速度、新产品的成功率 5 个指标来衡量。

控制变量:根据以往研究,环境不确定性、企业成立时间、资产规模是影响组织认知和技术创新绩效的重要因素,本研究将这些因素作为控制变量。环境不确定性量表来自Zhang和Li[35]的研究,另外,在问卷中还调研了企业“一把手”是否是创始人以及其性别、年龄、任职时间等关键信息。

所有量表度量均采用Likert 5 点式量表测评。数据分析采用SPSS18.0软件。问卷在发放前,进行了预测试、专家咨询和多次修改。

3 研究结果

3.1 信度和效度分析

量表均来自国内外成熟量表或者在此基础上根据本研究特点进行了适度修改,从而在较大程度上确保了问卷的信度和内容效度;同时,采用SPSS18.0软件进一步分析量表的Cronbach’s系数反映量表的信度,通过KMO样本测度法与巴特利球体检验法体现量表的效度,并进一步采用验证性因子分析检验修改后的创造型认知与分析型认知的聚敛效度以及本研究中使用的5个主要变量之间的相互区分效度,结果见表1和表2。

表1中Cronbach’s值在0.7以上,表明本研究使用的5个主要变量均具有良好的信度;KMO值均大于0.7,表明各变量使用的测量题项反映了同一构念,反映研究使用的变量具有良好的聚敛效度,Bartlett值均小于0.05,表明量表具有良好的结构效度;同时表2中的创造型认知和分析型认知的验证性因子分析进一步体现了这两个变量从个体层面改编到组织层面以后仍然具有良好的效度指标,而5个因子的验证性因子分析结果表明本研究的主要研究变量——变革型领导行为、交易型领导行为、组织创造型认知、组织分析型认知和技术创新绩效相互之间具有良好的区分效度。

表1 变量的信度和效度

表2 验证性因子分析

注:5因子模型是指变革型领导、交易型领导、创造型认知、分析型认知和技术创新绩效作为独立因子的测量模型

表3 变量均值、标准差和相关系数(N=309)

注:**p<0.01;对角线数据表示量表的内部一致性系数(alpha系数);企业性质、成立年限、资产规模、“一把手”任期、“一把手”性别、“一把手”年龄均为类别变量

本研究依据Harman单因子检验法进行共同方法变异分析,将5个主要变量的题项进行主成分因子分析,5个因子的特征值大于1,总共解释了67.3%的方差,解释方差最多的因子解释了34.9%方差,并未解释方差的绝大多数,表明共同方法变异的影响较小。同时Podsakoff[36]表明,构念之间良好的区分效度也表明共同方法变异不会对研究造成严重影响,表2中的5因子模型表明构念之间具有良好的区分效度。因此,通过分析本研究中共同方法变异不会对研究结论造成较大影响。

变量的均值、标准差和两两间的相关系数如表3所示,变量之间具有一定的相关关系,为进一步分析提供了良好的基础。同时,为了检验数据的多重共线性问题进一步计算了方差膨胀因子,结果发现VIF值均小于2,远低于标准值10,因此可以认为本研究数据不存在较大的多重共线性问题。

3.2 假设验证

3.2.1直接效应分析和验证

运用多层回归分析验证假设1-4。首先放入控制变量,其次放入预测变量,结果如表4所示。模型2比模型1解释力显著增强(△R2=0.232***),且“一把手”变革型领导对组织创造型认知影响显著(β=0.498,p<0.001),因此假设1a得到验证, 即“一把手”变革型领导行为对组织创造型认知具有积极影响。同样模型4比模型3的解释力显著增强(△R2=0.193***),且“一把手”交易型领导对组织分析型认知影响显著(β=0.445,p<0.001),因此假设1b得到验证,即“一把手”交易型领导行为对组织分析型认知具有积极影响。模型6比模型5的解释力显著增强(△R2=0.296***),且组织创造型认知和组织分析型认知对技术创新绩效影响显著(β=0.516,p<0.001;β=-0.231,p<0.001),因此假设2a和假设2b均得到验证,即组织创造型认知对企业的技术创新绩效具有显著的积极影响,组织分析型认知对企业的技术创新绩效具有显著的消极影响。

表4 直接效应分析表

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001;系数均为标准化后系数,以下各表同

表5 中介效应分析表

注:模型2的△R2是模型2的R2与模型1的R2比较的结果,模型3的△R2是模型3的R2与模型2的R2比较的结果;模型4的△R2是模型4的R2与模型1的R2比较的结果,模型5的△R2是模型5的R2与模型4的R2比较的结果

3.2.2中介效应分析和验证

运用多层回归分析验证两种认知在“一把手”领导行为与企业技术创新绩效之间的中介效应,结果如表5所示。根据陈晓萍等[37]建议的步骤分析,首先在控制变量引入的基础上

自变量影响因变量,如表5中模型2和模型4所示,“一把手”变革型领导行为对技术创新绩效具有显著影响(β=0.405,p<0.001),“一把手”交易型领导行为对技术创新绩效具有显著负向影响(β=-0.292,p<0.001);其次自变量影响中介变量,这在假设1和假设2中已经得到验证;最后,考虑中介变量后中介变量对因变量影响显著同时自变量对因变量的影响显著减小,表5中模型3显示当引入组织创造型认知后组织创造型认知对技术创新绩效的影响显著 (β=0.430,p<0.001),且“一把手”变革型领导行为对技术创新绩效的影响较之前的直接效应减弱(β=0.191,p<0.001),同样表5中模型5显示组织分析型认知对技术创新绩效影响显著(β=-0.161,p<0.010),且“一把手”交易型领导行为对技术创新绩效的影响减弱(β=-0.220,p<0.001),即两个中介变量起到部分中介作用,因此假设3a和假设3b得到验证,即组织创造型认知在“一把手”变革型领导行为与技术创新绩效之间起到部分中介作用,组织分析型认知在“一把手”交易型领导行为与技术创新绩效之间起到部分中介作用。

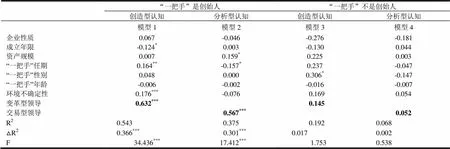

3.2.3 “一把手”是否为企业创始人的调节效应分析和验证

我们将数据按照“一把手”是否为企业创始人划分为两个情景,“一把手”为企业创始人的情景包含176个样本,“一把手”不是企业创始人的情景包含133个样本。为了保证这四组数据的区分度,我们应用方差分析方法考察了这四种情景下数据的差异程度,结果显示,各组数据之间都具有显著性差异,能够进行进一步的回归分析。

运用多层回归分析验证假设4,按照是否为创始人对数据分类后分别进行回归分析,结果见表6。模型1表明当“一把手”是企业的创始人时,其变革型领导行为对组织创造型认知影响显著(β=0.632,p<0.001),模型2表明当“一把手”是企 业创始人时,其交易型领导行为对组织分析型认知影响显著(β=0.567,p<0.001),因此假设4a得到验证,即如果“一把手”是企业创始人,其变革型领导行为对创造型认知的影响效应显著,其交易型领导行为对组织分析型认知影响显著。模型3表明当“一把手”不是企业创始人时,其变革型领导行为对组织创造型认知的影响不显著(β=0.145,p>0.05),模型4表明当“一把手”不是企业创始人时,其交易型领导行为对组织分析型认知影响不显著(β=0.052,p>0.05),因此假设4b得到验证,即如果“一把手”不是企业创始人,其变革型领导行为对创造型认知影响不显著,其交易型领导对组织分析型认知影响不显著。

表6 “一把手”的创始人情境分析表

注:模型1的△R2是模型1的R2与仅包含控制变量的基础模型的R2比较的结果,基础模型未显示在表6中,模型2、3、4均是如此。

4 结论与讨论

本研究突破以往将高管团队作为高阶理论研究重点的研究范式,从组织认知的视角探讨了高管个体(“一把手”)领导行为对技术创新绩效的影响机制,并通过对现任“一把手”是否是企业创始人进行区分,检验了创始人高管与非创始人高管对组织认知的差异性影响。

研究结论可归纳如下:第一,“一把手”的变革型和交易型领导行为分别对组织创造型认知和分析型认知具有显著正向影响。这一结论验证了Bloodgood[17]、Brockner等[26]提出的,领导能够影响组织认知,不同的领导行为会引导组织形成不同的组织认知的观点,也弥补了内隐领导理论仅关注感知者或下属认知领导的途径而较少关注领导一方作用的不足。事实上,所有的对偶交互关系的形成都要受到关系双方的影响,本研究将重点放在领导一方的作用上,并验证了领导影响下属和组织认知,因此,从反面呼应了内隐领导理论提出的“领导要素存在于下属心目中”的观点。第二,一把手”领导行为是影响组织认知和企业技术创新绩效的前因变量,组织创造型认知对技术创新绩效具有显著正向影响,组织创造型认知在“一把手”变革型领导行为与技术创新绩效间起中介作用;组织分析型认知对技术创新绩效具有显著负向影响,组织分析型认知在“一把手”交易型领导行为与技术创新绩效间起中介作用。本研究从组织层面支持了认知理论中“认知影响绩效”的基本观点。第三,“一把手”是否为创始人对组织认知具有显著的差异性影响,“一把手”是企业创始人时,其领导行为对组织认知的影响效果更为显著,“一把手”不是企业创始人时,其领导行为对组织认知影响效应不显著。研究结论验证了创始人领导者通过影响组织认知,进而长期影响技术创新绩效,也即组织认知和企业技术创新绩效在很大程度上依赖创始人的作用。间接验证了组织印迹理论认为创始人离任后仍然持续发挥作用的观点,研究结论支持了刘军等[30]的观点,即中国企业领导是否为创始人对企业绩效具有显著的差异性影响。

与现有多数研究不一致的结论是,本研究验证了“一把手”交易型领导行为对技术创新绩效具有负向影响。现有多数研究认为交易型领导行为对技术创新绩效具有正向影响。之所以出现了不一致的研究结论,可能的原因是,现有研究大多是从个体和团队层面来研究中基层领导行为对下属的直接影响,其理论基础主要来自心理学和组织行为学,而本研究是从战略领导的视角出发,是针对企业最高领导者领导行为对整个组织的影响进行的,理论基础则主要来自于组织理论和战略管理理论,理论基础和研究方法的不同可能导致了研究结论不同,这从一个侧面再一次验证了战略领导与管理领导不同,战略领导的作用机制和影响效应有其独特的体系。

本研究的理论贡献是:第一,与高阶理论强调高管团队对于预测组织结果较之于高管个体更为有效的出发点不同,本研究针对集权文化较为浓重的中国情境,实证分析了中国企业“一把手”这一个体领导行为对技术创新绩效的作用机制。本研究将高阶理论、战略领导理论、变革型和交易型领导理论整合应用到中国情境下,丰富了这些前沿领导理论,拓展了这些理论的应用范围。研究中我们用“一把手”这样一个相对模糊的概念,希望能唤起研究者对中国特定情境下企业“一把手”领导行为研究的重视。第二,将组织认知这一具有长期稳定性的构念作为中介变量引入到高管领导行为与企业技术创新绩效研究中,从认知心理学的角度为揭开高层领导行为与技术创新绩效之间关系的“黑箱”提供一个新的视角,为回答为什么高层领导能够长期影响技术创新绩效做出了一定贡献。第三,响应Cools等提出的“未来研究应更多地将认知风格理论拓展到组织层次加以研究”的呼吁,从组织层面对两种认知进行了实证检验,拓展了认知风格理论应用范畴,为组织认知分类和实证研究奠定了一定基础。第四,现有一些研究虽然分析了创始人对企业绩效的影响[38],但这些研究多数是在公司治理领域,研究重点是创始人在公司治理中的角色[39],甚少从创始人领导行为角度对企业创新绩效的影响机理进行深入研究。本研究通过区分“一把手”是否为企业创始人,从创始人的作用这一角度丰富了高管领导作用机制研究和技术创新绩效影响因素研究。已有大量研究承认创始人对企业的长期影响,但却没有深入探讨“烙印”过程,本研究从组织认知的视角为揭开这一“烙印”过程提供了一些借鉴。

本研究的实践启示在于:首先,高层领导对技术创新企业尤为重要,由于高层变革型领导会促使组织形成创造型认知,进而促进技术创新绩效。因此,具备变革型领导禀赋的领导者担任企业“一把手”更有助于促进企业创新目标的实现,提升企业创新绩效;其次,由于组织分析型认知长期对创新绩效具有负面影响。因此,高技术创新企业管理实践中应警惕形成分析型认知,相应地应努力提倡创新意识、制造创新氛围、鼓励创新行为以利于企业形成创造型认知;再次,创始人在企业发展过程中具有一定程度的不可替代性,其影响下形成的组织认知是在组织历史中形成的,体现着现存组织与其历史的联系,实际上成为了一种企业特质,这种由组织认知决定的企业特质形成了企业技术创新的前提,对于后续行为存在长期影响而很难从根本上发生改变。因此,继任企业“一把手”的新领导需高度重视企业创始人影响下形成的组织认知对企业的长期影响。

本研究也存在一些局限:首先,由于组织层次数据收集的困难,我们没有做纵贯研究,因此还不能较为准确地揭示各变量间的因果关系。其次,非企业创始人“一把手”如果任职时间足够长,也可能对组织认知具有显著影响,本研究没有对此问题展开研究,这也是未来研究需要努力的方向。

[1] Hambrick D C. Upper Echelons Theory: An Update[J]. The Academy of Management Review. 2007, 32(2): 334-343.

[2] 陈建勋. 不同维度下高层变革型领导行为影响效果的实证研究[J]. 经济科学. 2010(1): 52-61.

[3] Carter S M, Greer C R. Strategic Leadership: Values, Styles, and Organizational Performance[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2013, 20(4): 375-393.

[4] Bettis R A, Gambardella A, Helfat C, et al. Theory in strategic management[J]. Strategic Management Journal. 2014, 35(10): 1411-1413.

[5] Makri M, Scandura T A. Exploring the effects of creative CEO leadership on innovation in high-technology firms[J]. The Leadership Quarterly. 2010, 21(1): 75-88.

[6] Vera D,Crossan M. Strategic Leadership and Organizational Learning[J]. The Academy of Management Review. 2004, 29(2): 222-240.

[7] Scott S G, Bruce R A. Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace[J]. The Academy of Management Journal. 1994, 37(3): 580-607.

[8] Jung D I, Chow C, Wu A. The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings[J]. The Leadership Quarterly. 2003, 14(4-5): 525-544.

[9] Begley T M. Using founder status, age of firm, and company growth rate as the basis for distinguishing entrepreneurs from managers of smaller businesses[J]. Journal of Business Venturing. 1995, 10(3): 249-263.

[10] 白云涛,王亚刚,席酉民. 多层级领导对员工信任、工作绩效及创新行为的影响模式研究[J]. 管理工程学报. 2008(03): 24-29.

[11] Finkelstein S. Power in top management teams: dimensions, measurement, and validation[J]. Acad Manage J. 1992, 35(3): 505-538.

[12] Burns,J.M.Leadership[M].NewYork:Harper&Row,1978.

[13] Wrona T. Managerial and Organizational Cognition: Implications for Business and Management in Europe[J]. European Management Journal. 2012, 30(5): 473-474.

[14] Cools E, Van den Broeck H. Development and Validation of the Cognitive Style Indicator[J]. The Journal of Psychology. 2007, 141(4): 359-387.

[15] 石盛林,陈圻,张静. 高管团队认知风格对技术创新的影响——基于中国制造企业的实证研究[J]. 科学学研究. 2011, 29(8): 1251-1257.

[16] 段发明,党兴华. 基于微观认知视角的组织惯例分类模型构建[J]. 经济问题. 2014(05): 65-71.

[17] Bloodgood J M, Chilton M A. Performance implications of matching adaption and innovation cognitive style with explicit and tacit knowledge resources[J]. Knowledge Management Research & Practice. 2012, 10(2): 106-117.

[18] Pillai R. Fairness perceptions and trust as mediators for transformational and transactional leadership: a two-sample study[J]. Journal of Management. 1999, 25(6): 897-933.

[19] Gumusluoglu L, Ilsev A. Transformational leadership, creativity, and organizational innovation[J]. Journal of Business Research. 2009, 62(4): 461-473.

[20] Kriger M, Seng Y. Leadership with inner meaning: A contingency theory of leadership based on the worldviews of five religions[J]. The Leadership Quarterly. 2005, 16(5): 771-806.

[21] 罗珉. 组织理论认知观评介[J]. 外国经济与管理.2008,30(03):18-24.

[22] Hodgkinson G P. Cognitive Inertia in a Turbulent Market: the Case of UK Residential Estate Agents[J]. Journal of Management Studies. 1997, 34(6): 921-945.

[23] Kirton M. Adaptors and innovators: A description and measure[J]. Journal of Applied Psychology. 1976, 61(5): 622-629.

[24] Nobre F S, Tobias A M, Walker D S. A New Contingency View of the Organization: Mananging Complexity and Uncertainty Through Cognition[J]. Brazilian Administration Review. 2010, 7(4): 379.

[25] Tierney P, Farmer S M, Graen G B. An Examination of Leadership and Employee Creativity: The Relevance of Traits and Relationships[J]. Personnel Psychology. 1999, 52(3): 591-620.

[26] Brockner J, Higgins E T. Regulatory Focus Theory: Implications for the Study of Emotions at Work[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2001, 86(1): 35-66.

[27] Nelson T. The Persistence of Founder Influence: Management, Ownership, and Performance Effects at Initial Public Offering[J]. Strategic Management Journal. 2003, 24(8): 707-724.

[28] Stinchcombe,A L.Social structure and organizations[A].in March,J G(Ed.).Handbook of organizations[C].Chicago:Rand McNally,1965:142 -193.

[29] Adams R, Almeida H, Ferreira D. Understanding the relationship between founder–CEOs and firm performance[J]. Journal of Empirical Finance. 2009, 16(1): 136-150.

[30] 刘军,吴维库,刘益. 我国企业领导价值观传递模式研究[J]. 管理工程学报. 2006, 20(4): 1-8.

[31] Ritter B A, Lord R G. The impact of previous leaders on the evaluation of new leaders: an alternative to prototype matching[J]. J Appl Psychol. 2007, 92(6): 1683-1695.

[32] 陈建勋. 高层变革型领导行为与组织绩效间关系的理论整合与实证检验[J]. 系统工程理论与实践. 2011, 31(9): 1696-1706.

[33] Maschke K, Zu Knyphausen-Aufseβ D. How the Entrepreneurial Top Management Team Setup Influences Firm Performance and the Ability to Raise Capital: A Literature Review[J]. BuR - Business Research. 2012, 5(1): 83-123.

[34] Lovelace K, Shapiro D L, Weingart L R. Maximizing Cross-Functional New Product Teams; Innovativeness and Constraint Adherence: A Conflict Communications Perspective[J]. The Academy of Management Journal. 2001, 44(4): 779-793.

[35] Zhang Y, Li H. Innovation search of new ventures in a technology cluster: the role of ties with service intermediaries[J]. Strategic Management Journal. 2010, 31(1): 88-109.

[36] Podsakoff P M, Mackenzie S B, Lee J, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology. 2003, 88(5): 879-903.

[37] 陈晓萍,徐淑英,樊景立. 组织与管理研究的实证方法[M]. 北京大学出版社, 2008.

[38] Ng E S, Sears G J. CEO Leadership Styles and the Implementation of Organizational Diversity Practices: Moderating Effects of Social Values and Age[J]. Journal of Business Ethics. 2012, 105(1): 41-52.

[39] Fahlenbrach R. Founder-CEOs, Investment Decisions, and Stock Market Performance[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2009, 44(02): 439.

The Impact of Leadership on Organizational Cognition and Technological Innovation Performance: an Empirical Research of Distinguish Whether Leaders are the Founders or not

DUAN Fa-ming DANG Xing-hua

(School of Economies and Management, Xi’an University of Technology, Xi’an 710054, China)

Previous research on leadership focused mostly on individual or team level. However, the literature on leadership from the perspective of the whole organization is rare. The existing research is still in the preliminary stage to explore the effect of mediators and moderators on the relationship between leadership and technological innovation performance. In addition, the current literature ignores to distinguish whether top leaders are founders or not. This article intends to develop new theories to close the knowledge gap.

In the context of Chinese companies, this article explores the effect of leadership behavior on technological innovation performance from the perspective of organizational cognition. Moreover, this study distinguishes whether leaders are founders or not. After analyzing data collected from 309 companies in China, we found that transformation and transaction leadership have significant effect on organizational creative cognition and analytic cognition, respectively. Organizational creative cognition and analytic cognition have significant positive and negative effect on technological innovation performance, respectively. Organizational creative cognition partially mediates the relationship between transformation leadership and technological innovation performance. Organizational analytic cognition partially mediates the relationship between transaction leadership and technology innovation performance. When leaders are founders, their leadership significantly affects organizational cognition.

This paper makes three contributions to the current literature. First, Chinese society has a strong culture of centralized power. In this culture, this study breaks through the dominant research paradigm on the Upper Echelon Theory that focuses on TMT, and explores the mechanism with which top individual leaders impact technological innovation performance. Our study enriches the leadership theory. Second, In order to be more helpful in revealing the mechanism with which top leaders affect technological innovation performance, this study introduces organizational cognition as a mediating factor, including both cognitive properties and long-term stability variables, to verify the mediating effect of organizational cognition. This study provides an explanation from the perspective of cognitive psychology to uncover the "black box" relationship between leadership behavior and technological innovation performance. Third, this study is also the first attempt to validate the crucial role of founders in organizational cognition and technology innovation performance. By verifying the influence of founders or non-founders, this study provides insights that found-leaders may be an important driving force for the operation of technological innovation performance. This study integrates many theories, including strategic leadership theory, transformation and transaction leadership theory entrepreneurship theory, cognitive style theory and technology innovation theory. In addition, this study makes contributions to the current literature on the internal mechanism with which top leaders impact technological innovation performance via organizational cognition.

leadership behavior; founder; organizational cognition; technological innovation performance

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

F279.23

A

1004-6062(2016)02-0001-08

10.13587/j.cnki.jieem.2016.02.001

2014-11-17

2015-07-23

国家自然科学基金资助项目(71372171);山西省软科学研究资助项目(2014041051-3)

段发明(1978—),男,山西神池人,西安理工大学经济与管理学院博士研究生,研究方向:技术创新理论及管理。

① “一把手”实际权力和具体职位因企业不同而存在差异,既可能是董事长、总经理也可能是总裁或CEO等,本研究以“一把手”领导行为来代替高管领导行为。