滇西边境片区“空间贫困”“绿色贫困”精准扶贫研究

■付耀华 石兴安

滇西边境片区“空间贫困”“绿色贫困”精准扶贫研究

■付耀华石兴安

滇西边境片区集老、少、边、穷于一体。通过实证调查,精准识别滇西边境片区致贫的原因,并采用致贫率来分析片区“空间贫困”“绿色贫困”突出的现状,进一步从滇西片区生态环境的脆弱性、区域位置的边缘性、经济政策拉动性不足方面分析片区“空间贫困”“绿色贫困”的形成机理。做好“绿色发展”精准扶贫规划,实施绿色发展模式,建设生态安全、生物多样性和水源涵养保护区,采取资源开发、生态建设与生态补偿相结合的措施,是破解滇西边境片区“空间贫困”“绿色贫困”的有效精准扶贫措施。

滇西边境片区;空间贫困;绿色贫困;精准扶贫

一、问题的提出

郑长德等学者(2014)指出,连片特困地区指的是那些地理上相连接、气候环境相类似、传统产业相同、文化风俗习惯相同、贫困形成原因相近的县域。[1]王思铁指出,集中连片特困地区是指在历史因素、自然因素、民族宗教因素及政治社会因素的制约下,依靠一般的经济增长带动区域发展,常规的扶贫手段效果低下、脱贫致富周期性较长、贫困具有集中连片性的特困地区。[2]吕方(2012)指出,“集中连片特困区”的贫困问题具有自身的特殊性,其特殊性不仅是指这些地区贫困的范围广、程度深、扶贫开发工作难度大,还指原有的反贫困政策治理该区域的贫困问题已经很难奏效,以往实施的以“发展经济”为核心的贫困治理方案,不但不能确保减贫目标的实现,反而会带来一定的生态风险、社会风险和文化风险。[3]因此,集中连片特困地区的贫困逐渐成为我国扶贫攻坚的重点和难点。

滇西边境集中连片特困区(简称“滇西边境片区”)行政区域范围包括保山市、德宏州、怒江州等10个市州的集中连片特殊困难地区县、县级市、区56个,其他县、县级市、区5个,共61个。其中民族自治州5个,民族自治地方县、县级市、区48个,边境县19个,国家扶贫开发工作重点县45个,省级扶贫开发工作重点县5个。滇西边境片区地理范围在北纬 21°09′—28°23′,东经97°31′—103°38′之间,大部分位于横断山区南部和滇南山间盆地,总面积共20.9万平方公里。区域内山高谷深,高黎贡山、怒山、无量山、哀牢山、苍山、云岭等大小山脉纵横其中,域内地形崎岖,多以高原、山地及位于山间盆地、河流沿岸和山麓间的各种坝子为主;怒江、澜沧江、元江、伊洛瓦底江、金沙江等众多大小河流穿越其间,河流湍急、落差大;处于青藏高原和云贵高原的过渡结合地带,最高海拔为6740米,而最低海拔则为76.4米,海拔高度相差大,从而形成多种气候带,气候条件复杂、立体气候特征明显的热带亚热带季风气候。[4]滇西边境片区集老、少、边、穷于一体,有25个连成一线的边境县市,是我国今后新一轮扶贫开发攻坚战场中边境县数量和世居少数民族最多,少数民族种类最多、人口较少民族最为集中的片区。根据“云南省人民政府扶贫开发办公室贫困户信息查询资料”和“云南省第六次人口普查数据公报”资料整理,云南省总人口是4602.6万人,其中贫困人口总数是4708112人,贫困发生率是10.23%;滇西边境片区总人口是2230.4万人,其中贫困人口数是2213033人,贫困发生率是9.92%。滇西边境片区贫困人口占云南贫困人口的47%。边境滇西边境片区山高谷深,高山陡坡地带坡度陡、耕层浅,保水、保肥性差,生存环境恶劣;地方性疾病、传染病爆发率高以及交通不便、偏远落后,从而导致片区“空间贫困”“绿色贫困”现象突出。

二、滇西边境片区“空间贫困”“绿色贫困”现状及形成机制分析

(一)滇西边境片区“空间贫困”“绿色贫困”现状

空间贫困,是指由自然地理因素导致的“空间贫困陷进”。20世纪50年代,哈里斯、缪尔达最早提出了“空间贫困”理论,之后很多学者把自然地理因素纳入到贫困研究框架中,并提出概括贫困问题的“空间贫困”(spatial poverty)概念。[5]空间贫困的特点可概括为四个劣势:一是地理位置上的劣势,即地理位置偏远、与社会经济隔离,很难获取基础设施和教育资源;二是生态上的劣势,即农业生态和气候条件贫乏,土地贫瘠、水利灌溉不足;三是经济上的劣势,因地处偏远、交通不便而导致市场连通性差,经济整合能力脆弱;四是政治上的劣势,即国家政策优惠缺乏,因地域广阔、环境恶劣,导致国家扶贫优惠政策可及范围呈现空间分割性,或者被认为投资回报低下的区域而缺乏政策支持,发展处于自然或无序的状态。近年来,随着国家大力实施精准扶贫战略,这一现象已有所改善。

绿色贫困,是指那些因缺乏经济发展所需的基本绿色资源而陷入贫困状态,或拥有丰富的绿色资源却因资源开发条件的限制以致不能很好地开发利用,于是,当地经济得不到充分发展而陷入贫困状态。[6]亦即片区的绿色植被缺乏生态屏障保护禁止片区开发,从而导致一贯依赖资源的人们陷入贫困,或者虽然片区拥有丰富的绿色资源,但是滇西片区的地理区位差,交通不便,从而制约了绿色资源的开发,出现富有中的贫困或“捧着金碗讨饭吃”现象。[7]7绿色贫困的特征是位于承担着水源涵养、水土保持、生物多样性的重要生态保护功能区;处在地形复杂、山大沟深、自然灾害频发、土地资源缺乏、洪涝灾害频发、生存环境恶劣的地区;资源开发方式落后,经济发展缓慢,一般的生产方式很难带动区域发展、扶贫成本高、扶贫难度大,返贫率高,常规扶贫措施很难脱贫致富。[7]11

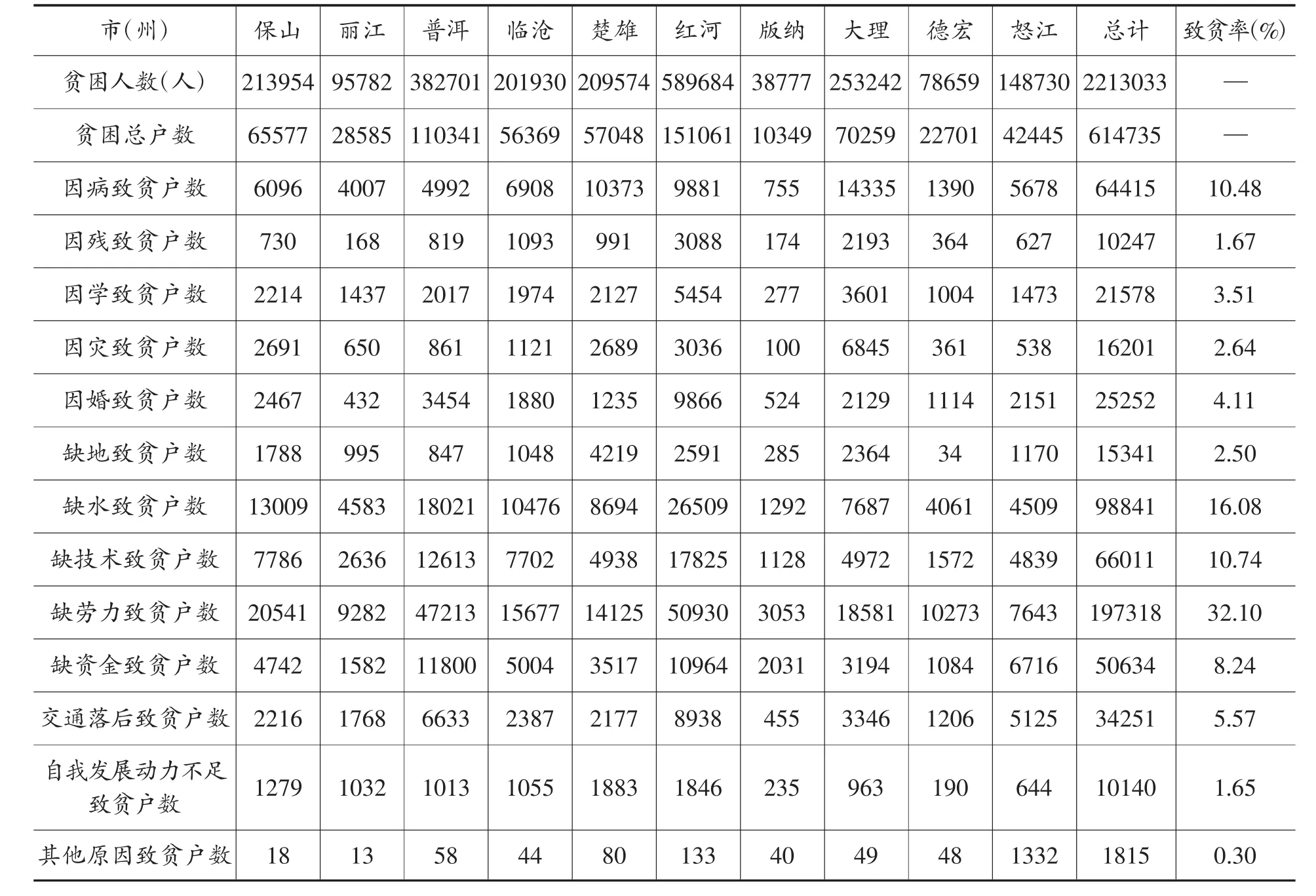

在分析滇西边境片区“空间贫困”“绿色贫困”现状时,我们得出了滇西边境片区10个市(州)贫困户形成的13种致贫原因,即因病致贫、因残致贫、因学致贫、因灾害致贫、因婚姻致贫,因缺少土地致贫、因缺水致贫、因缺技术致贫、因缺劳动力致贫、因缺资金致贫、因交通落后致贫、因自我发展能力不足致贫等。其中因灾害、因缺少土地、因缺水、因缺少国家资金扶持、因交通落后、因病等是导致片区“空间贫困”“绿色贫困”的主要原因,如表1所示。

表1 滇西边境片区10个州市贫困户及其致贫原因识别表

我们通过分析滇西边境片区10个市(州)13种致贫率来说明片区的“空间贫困”“绿色贫困”现状。致贫率=(每种原因致贫的总户数/所有原因致贫的总户数)×100%。

例如,因疾病导致滇西边境片区10个市(州)的贫困户数是64415户,而所列的13项原因导致滇西边境片区10个市(州)的贫困户一共是 614735户。那么,因病致贫率=(64415/614735)×100%=10.84%。同样,我们可测算出滇西边境片区因残致贫率是1.67%、因学致贫率是3.51%、因灾害致贫率是2.64%、因婚姻致贫率是4.14%、因缺少土地致贫率是2.50%、因缺水致贫率是16.08%、因缺技术致贫率是10.74%、因缺劳动力致贫率是32.10%、因缺资金致贫率是8.24%、因交通落后致贫率是5.57%、因自我发展能力不足致贫率是1.65%、其他原因致贫率是0.30%。其中导致片区的“空间贫困”“绿色贫困”的原因有自然灾害、缺少土地、水资源缺乏、资金不足、交通落后、地方性疾病等,这些原因的致贫率总计为45.87%。从上述可知,滇西边境片区的“空间贫困”“绿色贫困”现状十分严重。

滇西边境片区的“空间贫困”“绿色贫困”主要包括以下方面:第一是贫困面广、程度深。滇西边境片区山高坡陡、不平坦、地面岩石裸露,如果片区的植被遭到破坏,那么恢复起来就很困难,而且容易引发水土流失、泥石流、山崩、滑坡等自然灾害,使得生态系统稳定性差,加剧生态环境的恶化,引发生态环境退化,最严重的恶果是导致那些长期依赖自然资源的农牧民陷入贫困状态。第二是移民难度大,片区群众生产生活方式转变困难。滇西边境片区少数民族文化素质低,不易接受现代生产和生活方式,他们为了生存,伐木取火、毁林开荒、陡坡垦植,导致人地矛盾突出,加之,片区整体移民难度大、致富路径较少,各少数民族一直过着贫困的生活。第三是区位条件较差,交通闭塞。滇西边境片区处于我国经济发展的边缘地带,因远离政治、经济中心和交通干线,自然生态环境封闭、经济社会闭塞,与外界之间进行物资和信息交流较为困难,中心城市对滇西边境片区的经济辐射、带动作用不强,于是滇西边境片区长期处于贫困状态。第四是滇西边境片区经济基础薄弱,产业发展落后,仍处于粗放型经济增长阶段。第五是经济、扶贫政策和制度性障碍较多。[8]71“靠山吃山、靠水吃水”是滇西边境片区各民族的主要生活方式,各民族对自然资源的依赖性很大。国家为了保护生态环境,把滇西边境片区的大部分面积划定为国家自然保护区和禁止开发区,限制或禁止片区内群众获取自然资源,这样就会割断了滇西边境片区居民与自然资源的直接联系,以致他们丧失了赖以为生的食物、燃料等资源及经济收入。加之,片区生态补偿机制不够健全,片区经济发展的积贫积弱致使片区政府财政自给率低下,财力有限,地方性扶持力度小,从而加剧了滇西边境片区居民的贫困状况。

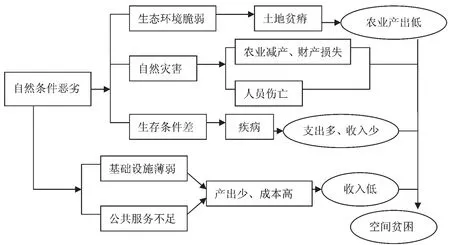

(二)滇西边境片区“空间贫困”形成机制

滇西边境片区区域内,怒江、澜沧江和金沙江位于滇西边境片区的崇山峻岭之间,两岸地形大多呈深“V”形状,少数民族群众只能沿河而居,生态脆弱、环境恶化,基本农田数量不多、质量不高,绝大部分农田都是分布在高山陡坡上,土地耕层浅,保水性能和保肥性差。于是,形成了区域发展落后、贫困人口比重大和素质低下、民族结构复杂、地方救助能力低下的区域。“看天一条缝,看地一条沟,出门过溜索,种地像攀岩”“望天簸箕大,看地一条缝,地无三尺平,出门就爬坡;既忧肚子饿,又怕石头滚”“土地挂墙上,水田建沙上;晴天砂石滚,雨天泥石流;日晒禾苗死,下雨禾苗走”就是对滇西片区恶劣自然环境的最好描述。[9]滇西边境片区恶劣的自然环境不仅导致片区生产结构单一、抵抗贫困风险能力弱、远离市场难以获得经济信息、片区内的贫困人群没机会参与到市场经济体系之中,而且该片区的人远离公共服务机构,无法得到充足、高质量的公共服务。这就使得该片区的贫困群体持续性地处于贫困之中。滇西边境片区恶劣自然条件与贫困发生是一种因果关系,如图1所示。

图1 滇西边境片区空间贫困发生的自然系统机理分析图

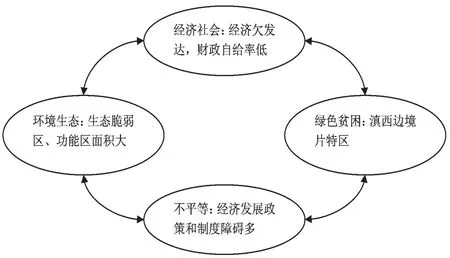

(三)滇西边境片区“绿色贫困”形成机制

滇西边境片区地处“三江并流”(金沙江、澜沧江、怒江)世界自然遗产的核心区,是长江上游的重要生态屏障,也是集“贫困、生态环境特殊、生态功能价值”三位一体的特殊敏感地区,大部分区域被划定为我国重要的生态功能区,被国家列入禁止开发的生态保护区域,承担着我国重要的生态功能。为保持区域和我国整体生态功能,滇西边境片区让渡了自身利益,然而该片区内的生态补偿机制又不完善,导致滇西边境片区与其他地区间、滇西边境片区内群体间的不公平性和社会的不协调发展;生态保护者与受益者之间的利益不能有效地平衡;片区内那些“靠山吃山、靠水吃水”、长期依赖自然资源的各民族陷入贫困状态。于是,滇西片区呈现出特殊“绿色贫困”现象。滇西边境片区的“绿色贫困”形成的循环机理如图2所示。

图2 滇西边境片区“绿色贫困”形成的循环机理图

三、滇西边境片区“空间贫困”“绿色贫困”精准扶贫措施

(一)以“绿色发展”理念指导精准扶贫工作

“绿色发展”是党的十八届五中全会提出的指导我国今后长远发展的科学发展理念和发展方式。“绿色发展”可以从狭义和广义两个角度来理解,狭义上的绿色发展,是指通过降低资源、能源消耗,保护和修复生态环境,发展循环经济和低碳技术、经济社会发展与自然协调的方式来发展环境友好型产业。广义上的绿色发展,是指人口均衡、资源节约、能源清洁、资源循环、生态安全、低碳的发展方式。强调人口与资源、能源、环境和生态的承载能力和涵容能力相协调;主张通过研发节约资源的科技、完善节约资源的政策,高效利用资源,构建资源节约型社会;坚持环境保护基本国策,加大环境治理力度,提高环境质量,防治大气、水、土壤污染,建设环境友好型社会;树立节约资源、资源再利用的科学理念,从源头上减少滇西边境片区在生产、流通、消费各环节能源资源消耗和废弃物产生数量,推进资源再利用,促进资源永续利用和废弃物再生利用;主张科学发展理念和发展方式,维护保持生态系统的完整性、多样性和稳定性,避免滇西边境片区的生态风险。[10]

滇西边境片区“绿色发展”精准扶贫应做好以下几方面工作:一是要突出绿色发展、生态良好、环保节约的扶贫理念,把绿色发展模式作为滇西边境片区实施精准扶贫工作的重要内容;二是把精准扶贫、发展绿色产业与生态环境保护、清洁美丽乡村结合起来,推行绿色扶贫模式,合理开发利用滇西边境片区的生态资源,促进片区生态资源转化为生态资本,通过发展绿色产业增收农民收入;三是根据滇西边境片区资源环境的承载能力,科学制定绿色发展的精准扶贫工作方案,合理布局片区绿色发展项目和绿色产业,确保绿色精准扶贫有利于片区各民族的生产生活,抓好生态建设,走绿色化、可持续发展路子;四是滇西边境片区的精准扶贫目标、原则、任务和措施要体现绿色发展理念、绿色扶贫的要求,在开展精准扶贫工作中要走绿色发展之路,避免片区出现环境危机、生态恶化,使传统的粗放型经济增长向集约型绿色经济发展模式转变,破解制约滇西边境片区发展的能源、资源、环境等因素,高效利用片区各种绿色资源,发展片区特有的绿色产业,培育绿色经济增长点,依托绿色资源和绿色环境,生产绿色、无污染、原汁原味的绿色产品。[11]这样,才能消除滇西边境片区的贫困问题。

(二)做好滇西边境片区“绿色发展”精准扶贫规划

《全国生态保护与建设规划(2013—2020年)》确定了云南省生态保护与建设的重点内容。主要包括哀牢山—无量山生态屏障、青藏高原东南缘生态屏障、云南南部边境生态屏障、干热河谷地带、滇东—滇东南喀斯特地带、高原湖泊区和其他点块状分布的“三屏两带一区多点”区域。旨在构建分布于云南的重点生态功能区、生态安全屏障的全国主体功能区。滇西边境片区是长江上游的重要生态屏障,该片区集“贫困、生态环境特殊、功能价值重要”三位于一体,大部分区域面积被划定为国家重要生态功能区和禁止开发生态保护区域。为了破解滇西边境片区的绿色贫困问题。相关扶贫部门应该按照国家对滇西边境片区制定统一的生态保护与区域开发规划,做好滇西边境片区“绿色发展”精准扶贫规划,把滇西边境片区建设成东南亚陆地和长江中下游的重要水源涵养区和生态屏障,承担起维系我国区域性、国际性的生态安全责任。[8]77

(三)建设滇西边境片区绿色发展“三大生态功能区”

“小康全面不全面,生态环境质量是关键”“绿水青山就是金山银山”、人们从“盼温饱 ”到“盼环保 ”和从“求生存 ”到“求生态”的转变,说明绿色发展理念已深入人心。[12]由于国家的主体功能划分,滇西边境片区很多区域被划入限制开发区,保护生态环境成为第一要务,这就要求各扶贫部门在滇西边境片区实施精准扶贫战略过程中,把保护生态环境作为精准扶贫的基本前提,加大对片区生态工程资助力度,对农业、畜牧业制定、实施统一的生态建设规划,探索绿色资源开发模式,精准扶贫突出生态性、特色性、可持续性,实现片区生态保护与区域发展的双赢,最终走出“绿色贫困”。为此,扶贫主体必须建设“三大生态功能区”。

首先是建设滇西边境片区生态安全保护区。以国家和省级自然保护区、国家和省级地质公园、国家和省级森林公园、国家和省级重要湿地为核心,加强滇西边境片区生态建设和地貌多样性保护,制止滇西边境片区毁林垦殖,恢复森林和植被,严禁滥砍滥伐、肆意捕猎等破坏生态环境的行为。其次是建设滇西边境片区生物多样性保护区。以保护滇西边境片区的珍稀动植物为重点,以保护多样性生物为目的,划定滇西边境片区的动植物物种保护区,加大对片区生物多样性的保护,加强对滇西边境片区珍稀濒危野生动植物的保护。最后是建设滇西边境片区水源涵养保护区。以泸沽湖、洱海、程海、拉市海、玉龙湖等重要湖泊和饮用水源地为重点,加大对滇西边境片区水源涵养林的保护和建设力度,保护滇西边境片区森林、天然湿地、草原等生态系统,提高滇西边境片区水源涵养能力。[13]

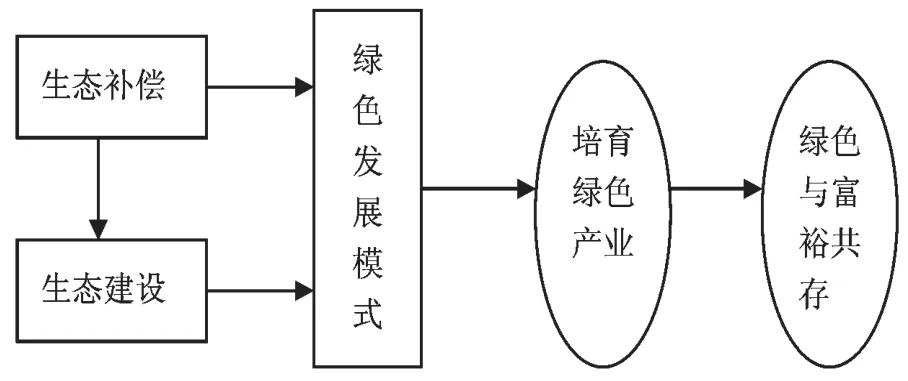

(四)实施资源开发、生态建设与生态补偿相结合的精准扶贫政策

为了保持区域和国家整体生态功能,《全国主体功能区规划》规定了滇西边境片区禁止开发区域,包括:高黎贡山、金平分水岭、绿春黄连山、西双版纳、哀牢山、无量山、永德大雪山、南滚河、纳板河、苍山、洱海共11个国家级自然保护区;五老山、紫金山国、祥云清华洞、弥渡东山、来凤山、莱阳河、灵宝山、巍宝山、宝台山、兰坪新生桥、章凤共11个国家级森林公园;丽江古城、云南三江并流共2个世界自然文化遗产;大理、西双版纳、三江并流、玉龙雪山、腾冲地热火山、瑞丽江——大盈江共6个国家级风景名胜区;腾冲火山、玉龙黎明——老君山、大理苍山共3个国家地质公园;云南红河哈尼梯田、云南洱源西湖、云南普洱五湖共3个国家湿地公园。滇西边境片区为保持区域和我国整体生态功能让渡了自身利益,那么,国家、相关地方政府、机构和个人等获益主体都应该用生态补偿的方式给予滇西边境片区必要的经济补偿,调动该片区有关主体实施生态保护的积极性,确保片区获得公平的发展权力。这也是滇西边境片区经济社会发展和破解深度贫困问题的重要手段和推进力量。[14]另外,扶贫部门还要将生态补偿、生态建设与绿色产业发展结合起来,探索绿色发展模式,推动经济发展方式转变,培育滇西片区绿色产业,让绿色发展与富裕共存,破解绿色贫困。如图3所示,让滇西片区的扶贫开发工作由“漫灌”扶贫方式向“滴灌”扶贫方式转变,从“输血”扶贫方式向“造血”扶贫方式转变。

图3 滇西边境片区绿色发展扶贫模式

生态补偿扶贫是指以保护、可持续利用生态系统服务为依托,以经济手段为主调节相关利益,调节地区发展差距,最终形成扶贫致富的扶贫模式。而生态补偿机制,是指为了建设、保护自然生态环境、促进人与自然环境协调发展,遵循“受益者付费和破坏者付费”原则,结合生态保护成本、发展机会成本和生态服务的价值,采用行政和市场等手段,调整相关生态环境保护部门之间利益关系的环境经济政策。[15]国家规定:“按照谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁受益谁补偿的原则,建立生态补偿机制。”生态建设补偿的主体有国家、社会和个人;生态建设补偿的对象主要包括参与生态建设的组织和个人、生态建设间接导致经济利益损失的地方政府和个人、使用自然资源而被破坏的当地生态环境的地方政府和个人;生态建设补偿的主要方式是政策、资金、实物、智力和技术补偿。[16]滇西边境片区是长江、澜沧江、怒江上游生态环境保护的重点区,是我国重要的生物多样性宝库和生态安全屏障,其生态建设和环境保护直接关系到该片区所有居民的生存质量和整个社会经济的发展空间。《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》明确指出,在贫困地区实施精准扶贫的过程中,应该向贫困地区倾斜,建立生态补偿机制,并且重点实施生态修复工程:做好退耕还林、禁止伐木垦荒、保持水土、保护天然森林和防护林体系建设以及石漠化、荒漠化的治理等工作。因此,在滇西边境片区实施精准扶贫战略过程中,必须坚持资源开发、生态建设与生态补偿政策相结合的原则,走绿色发展的扶贫道路,构建完善的生态补偿机制,平衡保护者和受益者之间的利益,实现滇西边境片区脱贫致富的目标。

[1]郑长德.中国少数民族经济发展报告(2014)——集中连片特困民族地区的区域发展与扶贫攻坚[M].北京:中国经济出版社,2014:199-200.

[2]王思铁.连片特困地区的概念及其特点[EB/OL].(2011-09-28)[2016-08-21].http://blog. sina.com.cn/s/blog_599a3d490100xx3d.htm1.

[3]吕方.发展的想象力:迈向连片特困贫困治理的理论创新[J].中国四川省委省级机关党校学报,2012(3):113.

[4]游俊,冷志明,丁建军.中国连片特困区发展报告(2014—2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2015:144.

[5]陈全功,程蹊.少数民族山区长期贫困与发展型减贫政策研究[M].北京:科学出版社,2014:50-82.

[6]邹波,徐霖,崔剑.走出绿色贫困[N].学习时报,2011-10-31(7).

[7]邹波,刘学敏,王沁.关注绿色贫困:贫困问题研究新视角[J].中国发展,2012(12).

[8]邹波,刘学敏,宋敏,等.“三江并流”及相邻地区绿色贫困问题研究[J].生态经济,2013 (5).

[9]郭家骥.云南民族地区发展报告[M].昆明:云南大学出版社,2008:44.

[10]张云飞.全面把握“绿色发展”[N].学习时报,2015-11-9(7).

[11]林素娟.把绿色发展理念“注入”精准扶贫工作[N].南宁日报,2015-11-24.

[12]浙江人大期刊.绿色发展 增进民生福祉[J].浙江人大,2016(4):17-19.

[13]国务院扶贫办,国家发展改革委.滇西边境片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011—2020年)[Z].2012-11-13.

[14]王赞新.集中连片特困地区的生态补偿式扶贫标准与思路[J].湖湘论坛,2015(4):62-63.

[15]丁忠兰.云南民族地区扶贫模式研究[M].北京:中国农业科学技术出版社,2012:125.

[16]荆炜.西部地区生态建设补偿机制及补偿类型区划研究[J].新疆社会科学,2014(6):20.

[责任编辑:丁浩芮]

Research on the Targeted Poverty Alleviation in the Border Area of W estern Yunnan from the Perspective of"Spatial Poverty"and"Green poverty"

Fu YaohuaShi Xing'an

The border area of western Yunnan province is remote,poverty-stricken and inhibited by minority nationalities.By empirical investigation,we accurately identify the causes of the border a rea of western Yunnan province.Adopting poverty cause rate,we analyze the current situation of "spatial poverty"and"green poverty"in the border area.From the perspective of fragility of ecological environment,marginality of the location,and sluggishness of economic policy,we analyze the formation mechanism of"spatial poverty"and"green poverty".The measures,including taking targeted measures for"greendevelopment",carryingout greendevelopment model,constructingecological security,biological diversityandwater sourcepreservation,combiningmeasuresof resourceexploitation,ecological construction and ecological compensation,are the targeted and effective ones to lift people in the border area of western Yunnan out of poverty.

Border Area of Western Yunnan Province;Spatial Poverty;Green Poverty;Targeted Poverty Alleviation

F323.8

A

1673-8616(2016)05-0105-09

2016-07-29

云南省哲学社会科学规划项目“滇西边境集中连片特困地区精准扶贫研究”(YB2015005)

付耀华,滇西科技师范学院副教授(云南临沧,677000);石兴安,凯里学院讲师(贵州凯里,556011)。