高等教育资源集聚对提升区域创新能力的影响研究

■王家庭 谢 郁 倪方树 赵运杰

高等教育资源集聚对提升区域创新能力的影响研究

■王家庭谢郁倪方树赵运杰

高等教育资源集聚区的内部动力是区域内个体之间的交往交流和个体之间的竞争机制,它的外部效应则表现为产学研一体化效应和区域内高科技创业活动,并且以软、硬件的方式实现资源共享。通过利用2011—2013年全国31个省区的面板数据对区域高等教育资源集聚对区域创新能力的影响进行实证检验,结果表明:我国区域高等教育资源集聚对区域创新的管理有显著正向影响,影响效果在东部、中部、西部地区有所差别;高校创新能力对区域创新能力影响不显著,部分地区的高等教育资源存在配置失当的问题。因此,引导本地高等教育的均衡发展,探索适合本地取得高等教育资源集聚模式,加强企业与高校之间的联系,是今后高等教育发展的重点。

高等教育资源集聚;区域创新能力;指标体系;影响机制

一、问题的提出

高等教育是经济社会发展的着力点和动力,并且随着社会经济和技术革新的突飞猛进,高等教育将会在经济增长中发挥愈加重要的作用。我国早在1995年已提出了科教兴国战略,党的十八届三中全会指出,要加快转变经济增长方式,加快建设创新型国家。国家创新体系的产生对区域创新能力提出了新要求,推动了新时期中国区域发展向内涵式发展转变。区域创新能力的基本内涵以及区域创新能力的界定,国内外尚未有明确、统一的概念。中国科技发展战略小组的研究认为区域创新能力是指一个地区将知识转化为新产品、新工艺、新服务的能力,它包括知识创造能力、知识流动能力、企业的技术创新能力、创新环境和创新的经济绩效。焦少飞等(2009)[1]认为区域自主创新能力是通过区域创新系统的构筑,以区域内知识的创造和扩散为核心,以区域内所形成特定的隐性知识为纽带,以区域产业集群为载体,区域创新主体所表现出来的研发能力、吸收能力和组织能力。

创新是实现社会经济持续增长的首要动力,而高等教育推动了创新。从熊彼特的创新理论到舒尔茨的人力资本理论(Schultz.W,1961),[2]落脚点最终归于教育特别是高等教育。Denison (1962)[3]的研究完善了高等教育对经济增长贡献率的测度方法。我国区域随着经济的增长,高等教育将成为知识经济时代的发展引擎,毛洪涛和马丹(2004)[4]通过计量的方法印证了这一点。王守法和王云霞(2006)[5]认为高等教育机构所提供的人力资源和科技创新是当今知识经济时代的发展动力。

集聚现象是社会发展的一大标志,从城市化、产业集聚到高等教育资源集聚,都正在并将不断阐释集聚带来的优越性。教育集聚是指在某一特定区域(地理空间),以某一或者某几所知名院校为核心,大量相互关联的学校及其支撑机构在地理空间上集聚以形成强劲、持续的竞争优势的现象(闻曙明、施琴芬,2005)。[6]2012年我国各类高等教育总规模达到3325万人,毛入学率达到30%①数据来自教育部发布的《2012年全国教育事业发展统计公报》。,规模的扩大同时伴随着区域性集聚的现象。胡汉辉和倪卫红(2002)[7]提出我国高等教育资源集聚开始进入聚胚阶段。一座座大学城是典型的大学空间集聚区,这是高等教育集聚在空间上直接立体的反映(夏鲁惠、于今,2011)。[8]高等教育资源集聚本质上是一种集聚现象,通过产出人力资本和创新会产生正的外溢效应。

本文通过理论演绎的方法分析高等教育资源集聚对区域创新能力的影响机制;建立指标体系,采用分省面板数据对各区域高等教育资源集聚水平进行定量测度;建立计量模型,实证分析高等教育资源集聚对区域创新能力的影响,并提出相应的政策建议。

二、高等教育资源集聚影响区域创新能力的理论分析

(一)高等教育资源集聚内的主要动力

在高等教育资源集聚区内,个体之间具有相互的作用力,这一方面推动了学校内个体(个人、团体)以及学校与企业之间的高度交往交流;另一方面促使高校间形成“你追我赶”的竞争机制。

1.高等教育资源集聚区内的交往交流

由于集聚区空间条件上的优势,各高校、企业之间可以自然而然地形成方便快捷的交流交往。一方面是个人、团体之前非正式交流,通过个体的往来,加速了各自理念、眼界和观点的扩散,有利于形成良好的学术科研氛围,无形中促进创新能力的提升。另一方面是以高校提高自身办学水平和社会影响力、企业提升自身创新能力和经济效益为目的的有意识的正式交流互动,具体形式包括学科研讨会、学术交流会、企业自觉去高校寻求技术支持等。这种方式促进学科与实践的交融、碰撞,可以加速知识溢出,产生科学研究的集聚效应。

2.高等教育资源集聚区内的竞争机制

类似于消费者行为,处在集聚区内的各个高校在创新产出和校企合作方面也存在着示范效应。拥有更高创新成果的高校更能催生价值甚至发掘经济增长的新引擎,同时由于其优势,会吸引更多的企业与之合作研发。近年来,各类高校、科研机构排名层出不穷,越来越多的公众开始关注、谈论以及比较院校之间的竞争力(李文兵,2007)。[9]院校之间的“你追我赶”,最直接的体现就是在创新成果和校企合作上的比拼,也即为高校创新产出之间的示范效应或者竞争动力。随着现代通讯、互联网的发展,信息传递效率很高,尤其是处在相同集聚区,无疑会加剧彼此在方方面面的“攀比”。

(二)高等教育资源集聚区内的资源共享

高等教育资源集聚区的资源共享可以帮助各高校节约办学、科研成本,提升自身的实力;企业方面则可以享受到高等院校的部分资源,提升自身的创新能力。

1.硬件方面的资源共享

硬件方面的共享形式包括教室、实验室、图书馆和运动场地等。通过高等教育资源集聚区内硬件的资源共享,有利于高校提升资源的利用率、降低办学成本;企业快速获取知识、享受更便利的科研环境等。教学科研性质的硬件资源共享,使得高校和企业可以短时间内完成科研建设,直接提升高校和企业的办学水平和科研能力,实现“跨越式”发展;同时共享的资源节约了办学科研成本,节约下来的经费将更有针对性地投放到科研上,增加了经费的利用效率,对自身实力的提高大有裨益。

2.软件方面的资源共享

软件方面的资源共享形式包括高校之间学分互认、课程互选、客座教授、数字化资源平台等;高校与企业之间的科研人力、科研数据资料等的共享。通过软件方面的资源共享,有利于促进高等院校与企业之间学科建设、科学研究方面的融合,高等院校的理论与企业的实践产生更有效的对接,扩大各自的科研文献、数据的可达范围。目前,很多高校已经主动开展了软件方面的资源共享合作,这对于加速高校的知识溢出和知识分享,促进区域创新能力的提升有重要意义。

(三)高等教育资源集聚区的外部效应

高等教育资源集聚区的外部效应是指集聚区内的高校与社会、企业的良性互动,带来的互利共赢的效应,如由此产生的区域人力资本积累优势等(靳卫东,2009)。[10]

1.产学研一体化效应

产学研的创新网络是区域创新机制的重要内容(魏守华,2002)。[11]高等教育资源集聚区在其所在区域吸引了大量的企业和机构,整合了相关的智力和信息资源,节约经营成本,提高经营效率(张力,2011)。[12]集聚区发挥产业集聚效应体现在两个方面:一是由中间投入品共享、劳动力共享和科学技术外溢带来的产业内规模经济效应,其中中间投入品是指教学科研的硬件基础设施,劳动力是指大学城的课程、师资等软件基础设施,科学技术外溢是指产学研一体化过程中的科技成果转化;另一方面是产业间规模经济,集聚区丰富的学科群以及各个学科的交叉融合,使人才、知识和技术能够从多元化中受益。

2.集聚区内高科技创业活动

集聚区内的高科技创业是集聚区内的高校或者企业利用自身的科研创新优势或者集聚区内的高科技优势,以经济利益为导向进行的创业活动。美国的硅谷和中国的中关村本身是高科技产业和高校的集聚区,也是高科技创新创业的经典例证。发展成熟的高等教育资源集聚区内科技、教育、文化与高新技术产业相互联系相互渗透;基础研究,应用研究,高新技术研究相互衔接;国际范畴的学术交流,商务往来以及经济合作日趋频繁,这都会提升高科技创新创业能力。

三、高等教育资源集聚影响区域创新能力的实证检验

(一)高等教育资源集聚、区域高校创新能力和区域创新能力测度

本文各指标测度所用数据主要由2011-2013年的国家统计局及各地区统计局的统计数据,《中国区域经济统计年鉴》《国民经济和社会发展统计公报》《中国大学评价研究报告》《高等学校科技统计资料汇编》和《全国及各地区科技进步统计监测结果》整理得到。本节摘出2013年数据的测算结果以作分析。

1.高等教育资源集聚测度

高校数量和教育质量同时对我国教育资源的分布产生影响(邱均平、温芳芳,2010),[13]本文借鉴哈佛大学教授Michael E.Porter(1998)[14]对产业集聚的定义,将“高等教育资源集聚”分解为数量集聚和质量集聚两个板块,分别体现教育资源规模和科研地位的极化。

高等教育资源集聚水平=[∑(1/Xi)/n]×[(EAi/EA)/(Pi/P)]

EAi:区域i内高等教育在校生人数的总数;EA:i区域的上一级教育总水平,用在校生总量表示;Pi:区域i的总人口数量;Xi:高等学校排名;n:集聚区内高校的数量。

考虑以在校学生数量反映高等教育规模,及教育资源以人口平均分配的设想,高等教育资源数量集聚水平可由[(EAi/EA)/(Pi/P)]表示;考虑以高校的全国综合排名反映其质量①可根据一定的规律将排名分档做简化处理,相对其他主体异质性较强而组内相差不大的高校归为一档。本文根据历年《中国大学评价研究报告》,本着兼顾区分异质性并且尽可能简便的原则,将高等院校分为十档,处在第一档的Xi取1,处在第二档的Xi取2,以此类推。,集聚质量的因素可由式[∑(1/Xi)/n]表示,定义其为该集聚区高等教育资源集聚水平的系数。

表1 2013年全国各省、直辖市、自治区高等教育资源集聚水平测度(排名前十的地区)

除了表1中列示的地区,经测算发现高等教育资源聚集的本科生排名和研究生排名相差较大的有海南省(本科生19,研究生28),河南省(本科生22,研究生29),云南省(本科生26,研究生21),新疆(本科生28,研究生20),一定程度上反映了以上地区本科生教育和研究生教育的不平衡。Zhang和Kanbur(2005),[15]刘华军等人(2013)[16]的实证研究也表明我国高等教育资源分布存在显著的空间非均衡特征。

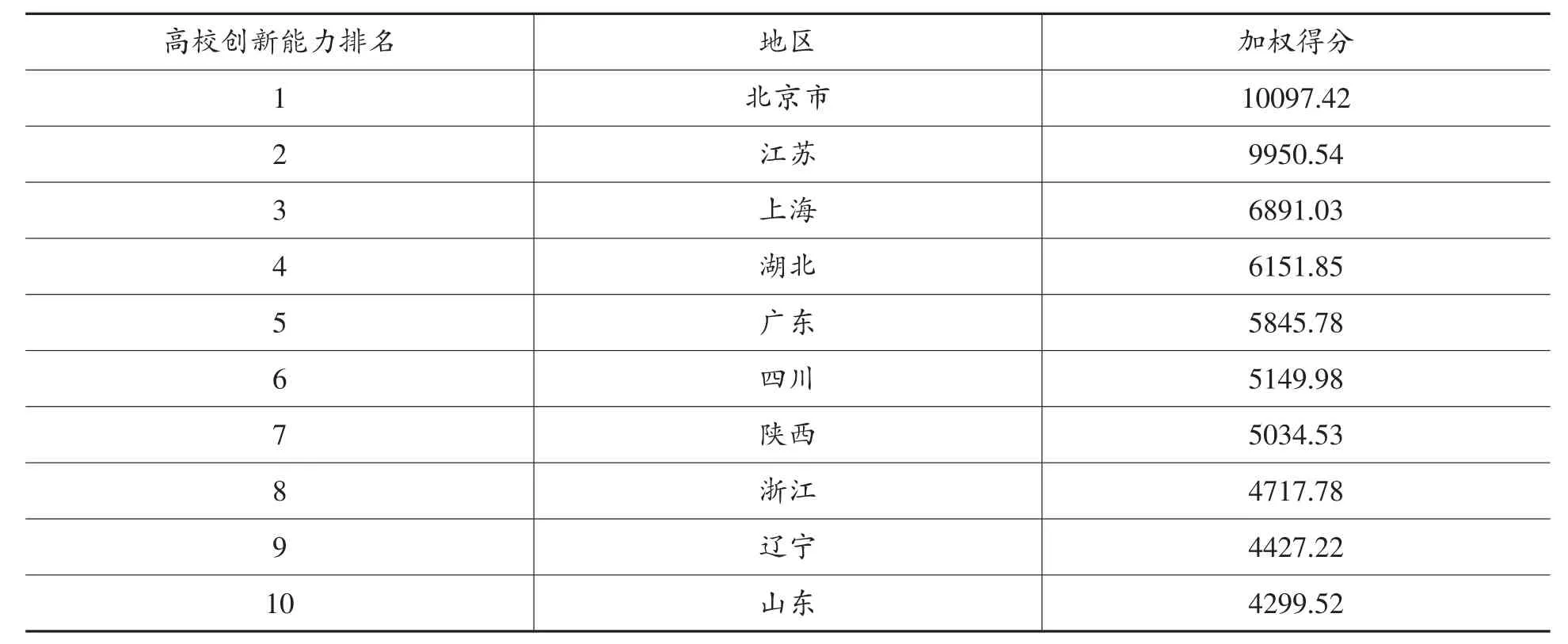

2.区域高校创新能力测度

区域高校创新能力衡量的是一个区域所有高校创新能力的整体水平,来源于区域内每个高校的创新能力。衡量高校的创新能力首先考察高校的创新成果或者产出。本文按照分级指标的原则设计指标体系如表2,其中二级指标的科技项目反映了高校科技活动规模和办学实力,国际科技交流反映了高校科技活动的活力,科技成果及技术转让反映高校的科技产出能力。

表2 “区域高校创新能力”指标体系①每个指标括号中的数字是根据其重要程度赋予的权重。

依照以上指标体系,为各子指标赋予权重加总,各地区高校创新能力测度结果如表3:

表3 2013年全国各省、直辖市、自治区区域高校创新能力测度(排名前十的地区)

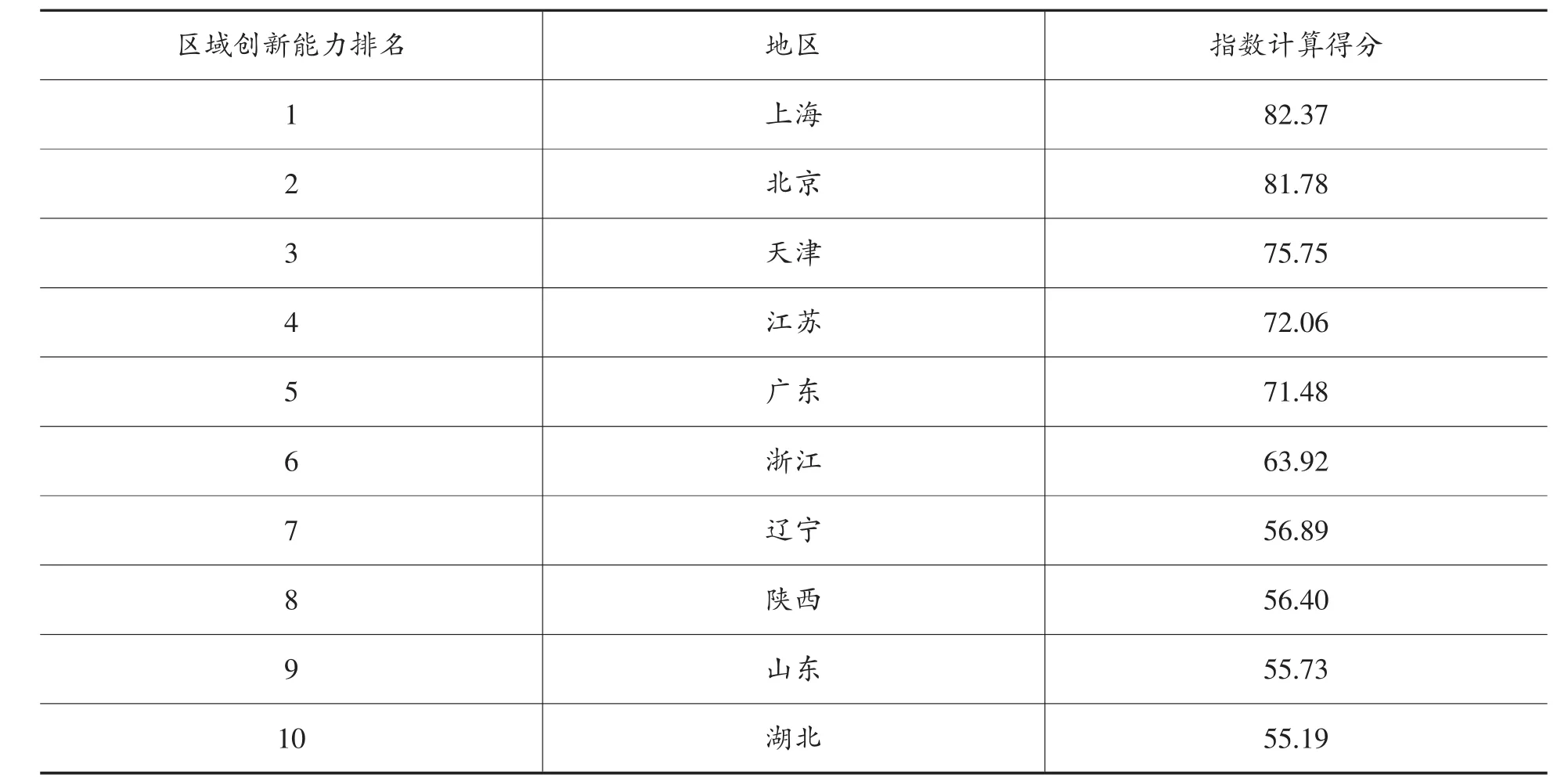

3.区域创新能力测算

本文借鉴《全国及各地区科技进步统计监测结果》中所设计的4项二级指标、20项三级指标构建出指标体系。指标体系如下表4所示:

表4 “区域创新能力”指标体系

依照以上指标体系,采取指数计算方法对区域创新能力进行测度,结果如表5所示:

表5 全国各省、直辖市、自治区区域创新能力测度(排名前十的地区)

(二)计量模型设定与结果分析

1.模型设定

为验证高等教育资源集聚水平对区域创新能力的影响,经过逐步回归的方法选择解释变量和主要控制变量之后①原始模型Inoit=β0+β11n Cotit+β2Uinoit+μit,回归显示高校区域创新能力系数不显著,舍弃该变量;考虑控制区域科研规模,首先加入控制变量区域科技人力水平(Res)得到模型Inoit=β0+β11n Cotit+β2Resit+μit;考虑区域经济结构差异,再加入控制变量第三产业占地区生产总值的占比(Acc)得到模型Inoit=β0+β11n Cotit+β2Resit+β3Accit+μit。,设定如下模型:

Inoit=β0+β11n Cotit+β2Resit+β3Accit+μit

模型各变量具体含义如下:

被解释变量Ino为区域创新能力水平,Cot为区域高等教育资源集聚水平②考虑到研究生人才比本科生人才更具创新性,所以选取研究生集聚水平作为解释变量。,它们依照上文测度方式计算而得。Res为区域科技人力水平,以该区域规模以上工业企业研发人员数衡量,它反映了创新的人力资源投入,理论上其投入越多,创新能力越强。Acc为区域第三产业占地区生产总值的占比,大多文献资料表明,这个占比越大,区域创新能力越强。

2.回归结果分析

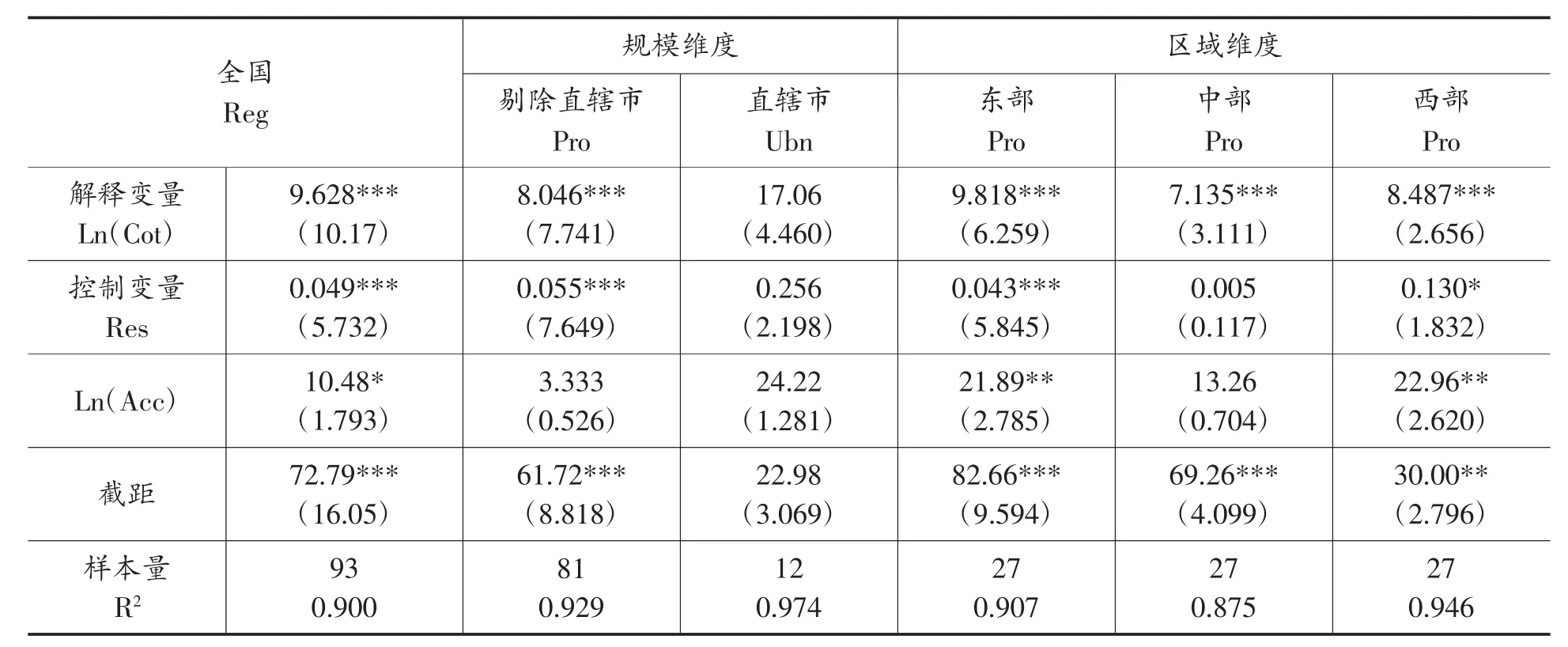

本文样本为2011—2013年全国31个省、自治区、直辖市的各个变量的面板数据。Hausman检验显示应采用固定效应模型进行回归分析。分别考虑全国层面、规模维度和区域维度高等教育资源集聚水平对区域创新能力的影响,回归结果如表6所示:

表6 总体和分组的回归结果

回归结果显示,对于各维度③直辖市维度的回归由于样本量太少,暂不做分析。,调整后的R2次是0.900、0.929、0.907、0.975和0.946,拟合情况理想。

高等教育资源集聚的影响系数全国维度下是9.628,剔除直辖市后是8.046,系数的降低,说明直辖市的高等教育资源集聚的影响力度更强;同时科技人力(Res)和第三产业占生产总值的占比(Acc)都对创新能力有正向显著影响。

区域维度上,东部、中部和西部高等教育资源集聚对区域创新能力的影响系数分别是9.818、7.135和8.487,并且都在1%的水平下显著,经济发达和经济落后的省区,其高等教育资源集聚的影响力较大,而经济水平处于中间梯度的中部,其影响力最小。这几个影响系数的相对大小与逐步回归的模型估计系数一致。①原始模型回归结果三者系数分别是6.729、5.365、5.594,皆在10%的水平下显著;加入控制变量Res回归结果三者系数分别是8.395、6.683、6.925,东、中部系数和西部系数分别在1%和5%的水平下显著。从地区差异来看,东部地区的经济发展水平和地理环境优越,高校与高校、企业之间的互动更加高效,其高等教育资源集聚的影响半径和影响力相对较大;而西部地区经济发展水平低,高等教育发展相对滞后,大多重点高校集聚在本省的一两个重点城市,那里也聚集了该地区大部分的企业,这无形中减少了集聚区的高校与企业之间的合作成本,使得高等教育资源集聚水平的影响系数也相对较大。中部地区处于经济和地理的中间梯度,高校集中的城市分散却又难于形成很好的互动,集聚效应的影响半径和影响力最小。

此外,区域高校的创新能力水平(Uino)并没有显著影响到区域的创新能力,这与吴玉鸣(2007)的实证研究结论相符。[17]这说明目前我国在高校与企业的结合互动方面尚待提高。

四、结论及政策建议

通过上述实证检验,我们发现:无论是全国层面还是东部、中部、西部梯度层面的回归,高等教育资源的集聚水平都显著地影响了区域创新能力;并且,区域维度的回归表明高等教育资源集聚对不同经济带的影响有所差别。

基于此,为了充分发挥高等教育资源对我国区域创新能力的提升作用,我们提出如下政策建议:

(一)积极采取措施和出台政策,引导本地高等教育的均衡发展

区域高等教育非均衡发展将影响高等教育资源集聚效果的发挥,而持续且均衡的高等教育发展才有利于区域经济增长平衡发展。[18]高等教育均衡发展包括本科生和研究生的均衡、龙头院校与普通高校的均衡。本科生招生与研究生招生应控制在合适的比例,不应偏向某一方;适度增加对该地区中等院校的扶持力度,打造有层次的院校设置。

(二)积极探寻高校集聚的影响半径,探索适合本地区的高等教育资源集聚模式

不同地区的自身情况导致集聚效应的影响半径不同以及高等院校与企业的互动不同,地方政府应当根据本地的经济和地理条件,引导高等教育资源的集聚。具体来说,东部地区的高等教育资源配置应当注重高校与社会、企业的互动以及集聚区的品牌效应,西部地区的高等教育资源配置应当注重极化在某一两个大城市,中部地区的高等教育资源配置应当注重规避大而散的现象。

(三)努力构建高校与地方企业的合作平台,加强企业与高校之间的联系

为了增强区域高校创新能力对区域创新能力的影响,地方政府应千方百计为高校与企业科研合作,以及高校的创新成果转化构筑平台和通道,促进高校创新推动区域创新,使得高等教育资源集聚区的先天优势得以充分发挥,实现“协同创新”。

[1]焦少飞,刘延松,张薇,等.区域自主创新能力的内涵解析与模式分析[J].科技进步与对策,2009(3):41-43.

[2]Schultz.W.Education and economic growth. In N.B.Henry,Social forces influencing Americaneducation[M].Chicago:University of Chicago Press,1961.

[3]Denison,E.F.The sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us[M].New York:Committee for Economic Development,1962.

[4]毛洪涛,马丹.高等教育发展与经济增长关系的计量分析[J].经济经纬,2004(1):92-95.

[5]王守法,王云霞.高等教育与区域经济发展关系的理论探讨[J].北京工商大学学报(社会科学版),2006(3):89-90.

[6]闻曙名,施翠芬.高等教育集聚起因分析[J].江苏高教,2005(3):13-15.

[7]胡汉辉,倪卫红.集成创新的宏观意义:产业集聚层面的分析[J].中国软科学,2002(12):35-37.

[8]夏鲁惠,于今.中国高等教育区域发展报告[M].北京:国家行政学院出版社,2011.

[9]李文兵.我国大学排名研究综述[J].高教发展与评估,2007(4):29-35.

[10]靳卫东,张自如,何丽.我国高等教育的空间集聚与劳动力流动研究[J].清华大学教育研究,2009(6):93-98.

[11]魏守华,石碧华.论企业集群的竞争优势[J].中国工业经济,2002(1):59-65.

[12]张力.产学研协同创新的战略意义和政策走向[J].教育研究,2011(7):18-21.

[13]邱均平,温芳芳.我国高等教育资源区域分布差距与模式分析研究[J].中国高教研究,2010(7):17-21.

[14]Michael E.Porter.Clusters and the New Economics of Competition[J].Harvard business review,1998,76(6):77-90.

[15]Xi aobo Zhang,Ravi Kanbur.Spatial Inequality in Education and Health Care in China [J].China Economic Review,2005(16):181-204.

[16]刘华军,张权,杨骞.中国高等教育资源空间分布的非均衡与极化研究[J].教育发展研究,2013(9):1-7.

[17]吴玉鸣.大学、企业研发与区域创新的空间统计与计量分析[J].数理统计与管理,2007 (3):318-324.

[18]陈钊,陆铭,金煜.中国人力资本和教育发展的区域差异:对于面板数据的估算[J].世界经济,2005(12):25-31.

[责任编辑:丁浩芮]

Research on the Im pact of Higher Education Resource Agglomeration on Regional Innovation Capability

Wang JiatingXie YuNi FangshuZhao Yunjie

This paper analyses the competition mechanism of the agglomeration effects of higher education resources on regional innovation capability,and establishes the index system and measures China's agglomeration level of higher education resources,regional colleges and universities innovation capacity and regional capability.Using the panel data of China's 31 provinces during 2011—2013 toempirically examine the influence of higher education resources agglomeration on regional innovation capability,we drew some conclusions:First,Higher education resources agglomeration has significant positive impact on regional innovation capability,and the effects are different among eastern,middle,and western region.Second,colleges and universities innovation capacity does not have significant impact on regional innovation capability,and higher education resources in some areas are imbalanced. Therefore,to guide the balanced development of higher education,to explore suitable for the local area of higher education resource agglomeration model,to strengthen the link between enterprises and universities,are the focus of higher education development in the future.

Agglomeration of Higher Education Resources;Regional Innovation Capability;Index System;Influence Mechanism

G520

A

1673-8616(2016)05-0039-10

2016-05-10

天津市教委重点立项调研课题“第三次工业革命与高校创新体系建设研究”(JWDY-20131007)

王家庭,南开大学中国城市与区域经济研究中心副教授、经济学博士、硕士研究生导师(天津,300071);谢郁,南开大学中国城市与区域经济研究中心硕士研究生(天津,300071);倪方树,天津滨海综合发展研究院社会与环境研究室主任、助理研究员、经济学博士(天津,300457);赵运杰,哈尔滨银行天津分行、经济学硕士(天津,300204)。