澳门小说中的流浪与归属情结

——以20世纪80、90年代小说文本为例

周小兰

澳门小说中的流浪与归属情结

——以20世纪80、90年代小说文本为例

周小兰

澳门文学作为世界华文文学的重要组成部分,具有其特有的文学生态意义。文章从澳门前期“过客文学”的流浪叙述、澳门过渡期小说的流浪书写、身份的认同和情感的归属等方面入手,以上世纪80、90年代的澳门小说文本为例,旨在探究澳门小说中的流浪与归属情结。有移民就有流浪,不同的移民作家在其文本中阐释了内心的流浪意识,依托原乡文化找到精神归属。移民文学在源于中国传统文化的澳门文学中找到了原乡。

移民;过客;流浪;身份认同;情感归属

米兰·昆德拉曾经这样说过:“对小说家来说,一个特定的历史状况是一个人类学的实验室。”①偏于中国南海一隅的澳门的小说似乎正是这样一个神秘而陌生的“实验室”。澳门的小说传承于中国传统小说,林中英说过:“写实,是澳门小说的主流。”②其根在中国,是中国小说的一部分。同时,澳门有着400多年的葡殖历史,因而又混杂了不同于中国其他地区的文学特点。因此,澳门小说在多元混杂的历史状况下艰难发展。

从《大众报》副刊一直到《镜海》面世之前,澳门的小说都在缓慢发展,主要以长篇连载和短篇的形式发表。澳门小说真正兴起于上个世纪80年代,相继有了刊载短篇的《镜海》和连载长篇的《小说》。在有悠久诗词书写传统的澳门,坚持写小说的人不多,坚持连载小说者只有鲁茂和周桐,其他作家多主诗歌、散文,兼写小说,如林中英、陶里、淘空了等。在土生葡人中,江莲达和飞历奇也是写小说的好手。尽管如此,这时期真正结集出版的小说很少,80代出版了《心雾》、《爱心树》、《云和月》、《春风误》、《错爱》、《澳门小说选》等十几本小说(集),90年代相继有《白狼》、《晚情》、《香农星传奇》、《大辫子的诱惑》、《爱情与小脚趾》等小说,但总体数量仍不多。因此,对澳门小说的研究成果是可观的,各抒己见:有论者对澳门小说史进行研究,从纵向窥探澳门小说的全貌;有论者提出澳门小说的创作具有写实性和寓意性;有论者直接探究新一代小说家的现代意识的小说创作等等,不一而足。值得一提的是廖子馨的文章《澳门长篇小说创作的困境——评柳惠的〈白狼〉与周桐的〈错爱〉》,选取了澳门最具代表性的小说家鲁茂和周桐,对其代表作《白狼》和《错爱》进行文本细读,多面分析,从而指出澳门小说创作的困境是处于不够自由开放的创作环境。这无疑是80、90年代澳门小说研究所取得的巨大成果。然而,对澳门小说研究虽多方面,却无一个系统的把握,对澳门小说作者的移民背景下的流浪意识在作品中的呈现几乎无所关注。

郑炜明评价飞历奇时说过:“在他笔下的怀旧气氛,其实就象征了他个人以至他的族人对澳门的一种根深蒂固的文化身份的认同和归属感。”③澳门小说史中创作移民文学的小说家们都企图摆脱移民身份,融入澳门社会中去。然而,新时期移民文学正是承接于历史悠久的“过客文学”。笔者从澳门小说的书写者的“流浪”身份入手,将其作如下划分:本土华人作家的主流书写;内地南下的传统文化的精神寄托;南洋归侨的文学理想;土生葡人的双重流浪。本文正是在这个意义上,从澳门前期“过客文学”的流浪叙述、澳门过渡期小说的流浪书写、身份的认同和情感的归属等方面入手,旨在探究澳门小说中的流浪与归属情结。

一、澳门前期“过客文学”的流浪叙述

“过客”是澳门前期文学的关键词,作为一个移民地区,早期的澳门文学是一些内地和海外的过客们所留下的手记,所形成的“过客文学”就与之后的移民文学有较大区别。过客,即过路的客人;旅客,最早在《韩非子·五蠹》中记载:“穰岁之秋,疏客必食。非疏骨肉,爱过客也,多少之实异也。”过客最早是指疏远的过路人,澳门文学正是发端于这些过路人的随笔。流浪在《现代汉语词典》中则解释为:生活没有着落,到处转移,随地谋生。早期的政治难民和战争难民既是澳门的过客又是流浪者,他们暂安于澳门,写下了一些作品,即为“过客文学”;他们转移到澳门,在澳门暂谋生路,是作为流浪者流浪到澳门的。他们短暂停留于此,其作品透露出作为过客的漂泊的流浪意识,最终他们还会回归原籍,因而用“过客文学”而非流浪者文学命名他们的作品似乎更加贴切。

与香港一样,由小渔村发展而来的澳门是一个移民地区。据统计,“本土人”只占总人数的40.2%,大陆移民占50.4%,其他国家或地区常住人口为9.4%。④可以说,移民是澳门的一群“生活在别处”的有深刻体验的人,但他们一直处在一种地理上的、生理上的“边缘”状态。这是一个易产生文化现实冲突的与“原乡”完全不同的异域空间,充满流浪、漂泊之感,这些移民文学家的“边缘书写”就是流浪心境的展现。

凡有井水的地方是皆有文学的,澳门这个小渔村也不例外。自16世纪中叶开埠起,澳门的文学便发展起来了,以“过客文学”为发端的澳门文学从此之后未间断过。正如澳门学者郑炜明所说:“中国文学在澳门这块土地上,是从来没有间断过的,其间虽有盛衰起落,中国文化强而有力的生命感,则早已在历代作家努力下表现无遗。”⑤澳门坚固的文学传统并非源生于本土的“根生文学”,而是植入的“过客文学”,在葡殖时期始终未形成本土文学特色。这些过客留澳期间多为避难或旅居,处于一种流浪状态,因此,澳门诗人懿灵将澳门称为“流动岛”,“澳门从不留人,也留不住人……澳门人是流离的,这里多的是过客;澳门政治是流离的,一时偏右一时又偏左;而整个岛是流动的……”⑥澳门并不是不想留人,只是无法留人罢了。

澳门虽然处于葡萄牙人400多年的统治下,却始终没有被葡化。葡萄牙在澳门实行军事、政治、经济的严格管制,却并未采取强制性的文化政策,因此今天在澳门留下来的多是像大三巴牌坊、圣保禄炮台等西式建筑,至于语言、风俗等方面则仍保留着中国传统。从一开始,葡萄牙人对古老的中国风格和习惯就采用了一种完全放任的态度。

葡萄牙本土狭小,因此很早就进行殖民掠夺,殖民地众多,只把澳门当做补给站,对澳门的事务并无过多限制和干预。在澳门过去的400多年的葡殖历史中,葡萄牙政府一直采取“中立”态度,这就使得澳门在不同时期成为了难民短居避难的地方。“复以澳门孤悬海外。尤其自葡人据住以后即不受中国政治变革之影响,故每遇丧乱,则俨然是世外桃源。”⑦葡殖时期澳门的过客文化包括了一部分“难民”文化。最早落难到澳门的是葡萄牙著名诗人贾梅士,出生于1524年里斯本的名门望族,后因写诗得罪了果阿的总督,被逐到了澳门,并在澳门居住了两年。当贾梅士1556年登上澳门这块土地时,在白鸽巢山上的石洞里完成了葡萄牙史学上的史诗巨著《葡国魂》后,仍未有一个澳门人识得这位落难于此的大文豪。此后,还有几个较为知名的外国学者到过澳门并留下了著作,如1825年流亡澳门的英国画家乔治·钱纳利,在澳门住了20多年。在他长期游览这个沐浴着异国特殊情调的城市后,创作了一系列的水彩、水粉、油画以及素描,《风景》、《街头小贩及过往行人》是其中的著名画作。澳门甚至还接待过不期而至的艺术家。俄罗斯流亡艺术家乔治·史密罗夫的命运就是这样,他在1944年初从香港逃到澳门。史密罗夫的表现澳门宁静街景的素描和水彩画,与他所逃离的战争的野蛮残暴形成鲜明对照。⑧日本汉诗诗人永井一郎在清末也曾游览过澳门,在《来青阁集》记录了他的3首诗《澳门寻钱屋五兵卫宅址》、《三巴寺》和《澳门过葡国诗人嘉莫意旧居》,前两篇可视作澳门与日本人民在文化和经济领域里交流的史料。⑨季羡林先生指出:“在中国五千多年的历史上,文化交流有过几次高潮,最后一次,也是最重要的一次,是西方文化的传入。这一次的起点,是明末清初,从地域上来说,就是澳门。”⑩澳门在葡殖的近5个世纪以来一直处于中西交汇、华洋杂处的形态中,形成了跨文化、边缘性与多元共生的澳门文学。

R·比尔特罗·科埃略在其著作《澳门拾零:过去、现在和未来》中承认了澳门这块殖民地利用其对中国的领土中立,从而扮演了知识分子和政治激进分子的避难所的角色。⑪澳门的“难民”文化一部分表现在其为政治难民提供庇护,从明清的遗民群体一直到孙中山等革命人士,甚至是二战时的中国内地数以万计的难民,澳门都扮演“中立”角色,为其提供了掩护。对于香港那些自封的“日本的英国战俘”们来说,对于无以数计的声称“中立”身份、千方百计逃到澳门的个人来说,毫无疑问,这块殖民地是一座如《澳门论坛》(《澳门之声》的英文增刊)所描述的那样——“庇护之港”。⑫

澳门为避居的文人志士提供了立足之地,最初为澳门文学竖起旗帜的也正是这些中国内地作家。1591年,汤显祖因被贬而特意取道香山作短暂的游历,作为剧作家的他在澳门虽未留下剧作,却留下了一组反映当时澳门风物人情及华夷贸易等事的诗,如《香澳逢贾胡》《听香山译者》等,这是澳门最早的文学记录。

自晚明至民国时期,澳门文学的创作者多数是遁迹避难的文人。明清交替之际以张穆、屈大均、迹删等为代表的避居澳门的明朝遗民是澳门文学的较早书写者。他们是反清复明失败之后流寓于澳门的政治难民,在澳门写下了诸如《登望洋台(乙亥)》、《荼蘼花》、《澳门》等文章,多为流于澳门的“过客”所寄托的故国之思及爱国情怀。清末民初亦有一批前朝遗民来到澳门,以汪兆镛、吴道镕、张学华、汪兆铨等为代表,他们隐于澳门这个世外桃源,而又借诗来抒发作为一介遗民的亡国之痛。民国时期因内地战火烽起,端木蕻良、冯裕芳、茅盾、张天翼等内地作家都曾暂居澳门并留下了一些作品。“澳门文学有一个很突出的特点,就是同反抗异族的压迫相结合。”⑬这些难民虽流浪于澳门,却心系祖国大陆,其作品不时流露出的反抗压迫意识是相当明显的。

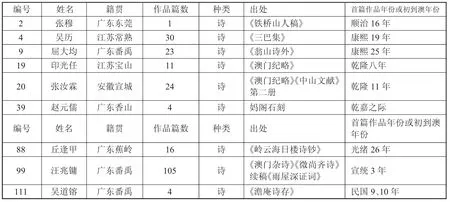

除了隐迹遁居的“难民”文化,宦旅澳门的官员和游澳文士亦是澳门“过客文学”的叙写者。首任澳门同知印光任的《濠镜十景》及其后任张汝霖的《寄碇青洲山饭罢抵濠镜澳》等作品,除了写澳门之景外,寄托了其安守疆土完整的愿望。以丘逢甲、郑观应、魏源等游澳文士则或短暂驻足澳门观光,或长期停留,其对澳门所见所闻的诗文描写成为了澳门文学的大宗。当时澳门的本土文学除了赵氏一脉外,并不多见。因此,文学在澳门的出现,主要是一种“植入”,而非“根生”。⑭韩国学者李德超对澳门的“过客文学”根生于中国文学作了相应的考证⑮:

这些澳门前期“过客文学”的叙述者,对于澳门来说是流离的,他们多是过客。一直以来,人们都只是把澳门当作生意与打渔的驿站。这些文人作为过客,或观光,或避难,把澳门当作养精蓄锐之地。从贾梅士、汤显祖到汪兆镛、茅盾等人,都是带着“过客”的流浪情结而短暂停留于澳门,带着流离故土的悲痛和身无所寄的漂泊感,通过笔下沉痛感伤的文学找到精神的归属。

二、澳门过渡期小说的流浪书写

雅斯贝尔斯在《存在与超越》中提到:“当新的生活方式逐渐形成时,旧的生活方式仍然存在着。新的生活方式的巨大的突破最初必然无力反对旧势力,因而旧的生活方式的内聚力尚未枯竭。过渡时期是悲剧地带。”⑮80年代中国的改革开放和中葡联合声明的签订给澳门带来巨大变化,相对于60、70年代仍是小渔村的澳门来说,这显然是一股巨大冲击,旧的传统生活方式与新的方式产生巨大冲突,使这些澳门的作家产生了精神的困惑与失落而陷入悲剧地带。澳门小说家在其移民身份下,把这种陷于悲剧地带的过渡期的冲突作为小说新的素材,重新思考在小说中的流浪意识及身份认同的归属问题。

自20世纪70年代开始流行的后殖民主义有别于前殖民的严密的军事、政治控制,侧重于文化诉求。后殖民理论是一种话语,指的是西方文化霸权的批判以及对文化平等的诉求,后殖民理论从文化上对殖民主义加以分析和批判,文化是其关注的焦点。⑰澳门小说受中国传统文化的影响,以写实为主,澳门的小说很好地表现了澳门过渡期所表现的后殖民文化。由于“先天不足”,澳门的小说迟至20世纪30年代末才见端倪。30年代中期,中国著名作家茅盾先生到澳门就曾说过他对澳门的印象是:“澳门没有文化!”⑱邹家礼说过:“一个地区的文学是否繁荣,先决条件是该地区的小说发展健康。所谓发展健康,简单来说就是:有足够的人肯写,有足够的人肯读。”⑲可见,没有小说的澳门是“没有文化”的澳门,这当然是针对新文学而言的。小说为何如此重要?他接着说:“之所以以小说来作为一个地区的文学繁荣指标,原因很简单,皆因小说和群众的距离很近。”⑳源于“街头巷语”“道听途说”的小说是“从群众中来”“往群众中去的”。

80年代以来,澳门小说开始大放异彩,流浪是这些不同时期的移民作家笔下的共同情感。有流浪了几世纪的土生葡人,也有新时期刚刚来到的新移民者。然而他们的小说中普遍存在着作为移民者的流浪感伤,表现出寄居他乡的流浪与上下求索的归属。

(一)本土华人作家的主流叙述

“植入”而非“根生”的澳门文学在葡殖400多年的历史中,形成了华洋杂处、多元共生的跨文化状态,带有很强烈的包容性,形成了淳朴、宽容的民风和与人为善的传统。庄文永曾在其文稿中指出:“澳门作家以一颗强烈的爱心去关怀广大市民的疾苦,弘扬善良人性的光辉,表现出一种温柔敦厚的内心世界和人道主义的关怀,充分流露出一种温情脉脉的真善美的文化意蕴。”㉑周桐、林中英、寂然、梁淑琪、余行心是土生土长的澳门人,身上自然承载着澳门文化的“温情脉脉”。他们祖籍都在大陆,可以说已经是第二代或第三代移民了,但在其小说中仍表达着移民的流浪情结。

作为80、90年代澳门小说文坛的实力干将,周桐的《错爱》是80年代澳门唯一出版的长篇小说,90年代《晚情》、《香农星传奇》也相继出版。这是一位善于讲爱情故事的好手,作为移民作家的流浪意识也始终在其笔下流转:《错爱》中的小里蒙的辗转流浪、尤铃的居无定所;《晚情》中骆霞的澳门—四川—上海—澳门—美国的生活轨迹;《香农星传奇》的外星人庞雅伦在澳门的短暂停留……正是潜藏于周桐心中的不安定的流浪情愫的表达。

陶里曾这样评价过:“林中英对社会现实的回应不但多方面,而且相当尖锐,这种尖锐的回应来自她的笔下似乎是个人之见,但其实代表了广泛的社会观点。”㉒在林中英的短篇小说集《云和月》中,她用笔传达了对生活的感受:《初出茅庐》的被骗的天真少女;《苦酒》的自杀少女;《百密一疏》的邻居关系都是对澳门现实生活的描绘。“我写短篇小说喜欢从现实生活中找题材,生活中往往有些事情能触发起我写作的灵感。”㉓《重生》就是对当时澳门的“三·廿九”风波的真实书写,银彩的身心都在流浪,因而她多年来小心翼翼地生活着,当那张登记证安定了她的“身”后,心却依然在漂泊,她把内心的空虚和游离转化为了性的释放。

“写澳门人,写澳门事,写澳门的时代脉搏,这儿是我土生土长的地方,我热爱澳门。”㉔这群澳门土生土长的二、三代移民已经与澳门的文化水土相融合,其写作天然地融入了澳门的文化和艺术成分,甚至汇聚到了澳门文学与文化的主流。他们的流浪意识较为薄弱,只有深入其小说内蕴,才能体会到。他们已经融入了澳门本土,从而表现出一种淡淡的流浪意识。

(二)内地南下的传统文化精神寄托

托·斯·艾略特确认“传统”是一种历史意识,他说:“这个历史的意识是对于永久的意识,也是对于暂时的意识,也是对于永久和暂时的合起来的意识。就是这个意识使一个作家成为传统性的。同时也就是这个意识使一个作家最敏锐地意识到自己在时间中的地位,自己和当代的关系。”㉕澳门文学是中华文化的发展,澳门文学的传统是以中国文学传统为主导的,中国传统文化的儒家“仁”的思想深深影响了澳门文学。在大陆受中国传统教育的鲁茂、淘空了等南下澳门,继续从事文学创作。他们从处于文化主体的内地到处于中国传统文化边缘的澳门,有种不信任感和漂泊感,这是脱离主体的流浪儿。

在鲁茂的二十几部长篇小说中,他用中国传统的写实手法从阶层、人与事描绘了澳门社会生活的面貌,其笔下的工人、义工、家贫的青年、学生等等,都描绘贴切。他移民到澳门多年,仍不免陷入短暂的迷茫:《凌晨》的岑爱明因狂热追星而摔断腿;《似花非花》的张君乐对珍妮花的短暂迷恋;《白狼》的吴白朗误入歧途,为祸社会,几近毁灭……在强大的传统文化的熏陶下,他从未真正陷入流浪的漂泊感中去,而是悬崖勒马,回归正途。淘空了是接受中国传统教育的高级知识分子,他擅长写诗,小说并不多。从他的《私生子》和《分居》两个短篇中,表现的是作为新一代移民因流浪而产生的内心空虚、生活萎靡的心态,也并未产生过多大的存在感。

在澳门,这些内地南移作家并未因此而感到流浪的孤独和困苦。他们在澳门发现了中国传统文化的影子,并致力于这些文化的挖掘,找到适合自己作品的创作风格。因此,这种流浪意识并不强烈,背井离乡使其在作品中会不时表达出流浪的孤独感,而这是不完全的流浪,身体流浪了,精神却仍寄于中国传统文化之中。

(三)南洋归侨的文学理想

作为前殖民地的东南亚各国,相较于澳门而言,有着更加混杂的文化背景,中华文化、基督文化、马来文化、回教文化、佛教文化共存。陶里、廖子馨就是曾生活于此的华人,他们由于个人或者家族历史的原因在海外漂泊流浪,而后定居澳门,这是“向中心靠拢”的移民。他们身上都流淌着炎黄子孙的血液和激情,这与澳门人在情感上具有同构关系。

“写作的开始,是我踏上人生坎坷旅途的开始,真是‘文章憎命达’!”㉖这是陶里对自己开始写作的评价,对于这个有着30多年的旅居印度半岛经历的移民作家来说,澳门结束了他的流浪征程,给了他流浪后的安定与归属的情感寄托。他将70年代所创作的描写自己的旅居经历的小说于1986年结集出版了小说集《春风误》。“我的小说从正面写爱情,从侧面反映海外华人的生活。”㉗这是对海外华人的流浪的生动写照,亦即对自己的流浪生涯的缅怀。即使到了澳门这个华人之地,仍不能消除其内心的漂泊感伤。

在柬埔寨出生的廖子馨,毕业于暨南大学中文系,童年的海外经历并未使她有过多的记忆。然而安于澳门,偶尔闪过流浪的艰辛画面,其笔下的沈巧抓住了机遇立足于澳门,那张登记证正是流浪者不再流浪的证明,然而她真能彻底忘却家乡小镇那大自然的吸引力吗?在奥戈的幻觉世界里,他一直在流浪着,看不起身为中国人的祖母,不愿承认自己的中国血统,却被葡国人称为“中国杂种”。他找不到自己的位置和身份,是土生葡人几世纪流浪的延续。

澳门没有严格意义上的专业作家,澳门作家的写作是原生态、性情化的写作,文学流寓于民间,不可能使文学职业化。这些南洋归侨在澳门并不能如愿以偿地使文学写作成为职业,而是渐渐被非职业化了,他们仍坚持创作,宣传文学。他们努力想改变澳门的文学生态,最终却被澳门同化了,这种流浪就显得有些懊恼、无奈、无能为力,尽管如此,他们仍然在坚持文学的理想,这种孤单的流浪最终必然在文学理想中找到归属,是一种精神层面上的美好理想。

(四)土生葡人的双重流浪

澳门的土生葡人是其400多年来华洋杂处、东西合璧的历史产物。他们既有华人血统,又有葡人血统,从血缘上看,他们已经流浪了几百年,其流浪意识比前面提到的几类移民作家要更加强烈。无论是内地南下,还是南洋归侨,他们都承认自己是“中国人”,而土生葡人在身份认同上却复杂得多。一方面他们在澳门生长,应该是澳门人;另一方面他们身上又流着葡萄牙血统,具有葡萄牙民族的冒险精神。他们在中葡之间徘徊,这种流浪是身体和精神的双重流浪,是一种根生蒂固的意识,也是回避不了的。江莲达和飞历奇是土生葡人中著名的小说家,他们用文字表达了这种流浪的矛盾与痛苦。

《长衫》是江莲达留下的唯一短篇小说集,作者对战时中国妇女的命运表现出极大的关注,妇女处于中国“男尊女卑”观念和殖民地“葡贵华贱”思想的双重压迫下。飞历奇是土生葡人中最为人熟悉的作家,《爱情与小脚趾》和《大辫子的诱惑》这两部长篇小说让他蜚声文坛,都是描写结局完满的爱情故事,也是土生葡人为了摆脱延续几个世纪的流浪身份而向澳门本土靠拢的故事。《大辫子的诱惑》写了精神空虚的“流浪者”阿多森杜在与以阿莲为代表的华人的交往中找到了精神的归属,他的漂泊空虚感被中华文化填满了。作者在《爱情与小脚趾》中在那“一盏盏煤油灯照亮的屋子”“高楼街上高低不平的石子路面”的怀旧气氛里找到了他的族人对澳门的根深蒂固的身份认同和归属感。

土生作家试图在小说中描写澳门土生葡人和中国人之间的交集来找到自己的位置,又在此过程中充满矛盾和冲突。他们虽然同时接受中葡文化,却始终存有“葡贵华贱”的思想,又与葡国本土文化格格不入。他们从一开始就被葡国文化所排斥,从很早的时候起,葡萄牙人在与异族文化和异族语言打交道时,就不得不借助于中间人。某些社会阶层担负起了这一角色,但与此同时,毫无疑问正是土生葡人(他们是这两种文化传统的继承人)充当了两个社群之间的基本纽带。㉘土生葡人的中间人身份决定了他们只能仰视葡国人和葡国文化,生活在澳门这个地方是他们最终的归宿,这是一种身体和精神的双重流浪。

三、身份的认同和情感的归属

“移民”是一个世界性的话题,几乎每一个民族都积淀着或漂泊、放逐,或流浪、重生等寻找新的生存空间经历中复杂的集体记忆。㉙在澳门这个移民地区,曾经繁荣的“过客文学”随着澳门的繁荣发展而逐渐被移民文学所代替,澳门文学不再是那些过客文人的随笔写作,它开始在澳门有了自己的写作土壤,这就是澳门的新文学。始于上世纪30年代的澳门新文学是伴随着抗日战争而产生的。据澳门学者李成俊先生回忆“澳门早期新文学应是‘九一八’救亡运动以后逐渐开展起来的。最早是爱国士人陈少俊先生从日本回来,开设第一间供应文艺书刊的‘小小书刊’。著名学者缪朗山教授,组织过多次专题报告会,辅导青年阅读爱国文艺作品。”㉚

有移民就有流浪,在澳门移民文学中普遍存在着流浪情结。这些移民者到澳门后,找到了自己的立足之地,有了情感的归属。澳门文学作为中国文学不可忽视的一部分,其根仍在中国,这些作家的情感最终归属于中国传统文化。李鹏翥先生说:“澳门文学的根须是从我们伟大祖国树干延伸出来的。”“华文文学流淌着的血,总有中国人的血,有中国文学传统的血缘。”㉛移民作家陶里也认为:“文学的继承性十分重要,没有继承就没有发展,澳门文学继承些什么?根在何处?可以说,澳门文学同其他海外华文文学一样,其血缘来自中国,其精神,其手法根植于神州大地。”㉜澳门自开埠以来,一直沿着中国文学的血脉发展和延伸。澳门小说家一直沿着中国传统写实手法进行创作,他们尽力描写澳门的人和事,是想在流浪中融入澳门本土文化中去,在澳门找到自己的归属,这种情感的归属需要建筑在身份认同上。葡殖历史下的澳门在后殖民时期迫切需要解决身份认同问题,无论是新移民作家还是土生葡人。从内地入澳、本土华人、南洋归侨这些作家在身份认同危机上,往往能进行自我确认:我是中国人。这是一个模糊的概念,身份认同的确认并不意味着他们在情感归属上是统一的。

萨义德认为:“小说作者在不同程度上塑造着其社会的历史和经验,也被其社会所塑造。”㉝澳门小说家们在作品中融入其现实经验,他们在小说中寄托着自己的情感归属。周桐笔下的人物虽曾经流浪过,但最终都找到了自己的归属:小里蒙和尤铃终被尤琴所接受;骆霞得到了沈万钧真挚的爱;庞雅伦最终会回到自己的星球去。林中英笔下的银彩最终拿到了登记证,从身份上已经被澳门社会所认同了。这些土生土长的澳门人的小说多表现澳门本土的事物,显现出其具有较强的归属感,“传统的甚至颇为保守中庸的价值观和人生观仍然是澳门文学主流。”㉞接受中国传统文化的鲁茂的小说是澳门文学“劝善”的教化关注的典型:吴白朗通过教化最终迷途知返,存身而退;岑爱明在父母、同学的关心下重新看到了友情的价值;张君乐在妻子的魅力下回心转意。这正是中国传统文化中的“教化”传统所发挥的“劝善”作用,这些内地南下的移民作家在流浪之后终在中国传统文化中找到了精神的寄托。南洋归来的陶里、廖子馨也在其作品中同样倚靠中国传统文化重塑文学理想。

当澳门作家试图以文学去重塑已逝的历史时,实则反映了澳门人对身份认同的焦虑与渴望……土生葡萄牙人的身份认同是长期的,几乎难以排解的。㉟飞历奇笔下的《爱情与小脚趾》和《大辫子的诱惑》都是写在上世纪之交的澳门所发生的爱情故事,书中所描绘的昔日澳门景物一一重现,体现了他本人及其族人对自我身份的认同和情感归属。后殖民小说叙事深植于本土传统叙事(口头故事、民间传说、歌谣等),再现了错综复杂的后殖民体验,表现出独特的审美内涵和历史意识。㊱飞历奇写《爱情与小脚趾》的素材正是从口头故事来的,“这是一部小说,但取材于一则古老的故事。在我的孩提时代,奶奶的旧宅院里常常举行传统的,让人怀旧的晚会。那时古老的故事,便是我在某个晚会上从人们饶有风趣的叙说中听来的。”㊲

土生葡人既是殖民者,又是被殖民者,身上既有葡国血统,也有中国血统,因而产生了身份认同危机,这就是霍米·巴巴所说的含混:“在心理学上,含混指的是持续性的既需要某物又想要其反面的心理波动,霍米·巴巴取之以指殖民者与被殖民者之间的吸引和排斥的复杂关系。”㊳土生葡人被推入了葡文化和华人文化之间的间隙,而成了霍米·巴巴所说的第三空间,“第三空间是由两种文化碰撞所产生的新的文化变体,它兼具两种文化的特性,但又不同于两者……第三空间是超越殖民活动意图的‘既非这个又非那个’的处于似与不似之间的新的文化空间。”㊴因而,土生葡人的身份认同并不明确,在澳门这块土地上生活了近五个世纪的土生葡人选择了继续生活在澳门,找到了身体的归属,并非精神的完全归属。

澳门文学沿着中华文化在发展,有着“中华民族”意义上的民族身份的认同;澳门人对自己所居住的城市有一种文化身份上的认同,即认同自己为“澳门人”,具有“澳门精神”;随着1999年澳门的回归,澳门人逐渐确立了我是“中国人”的国家身份认同。澳门的这些移民作家承继着中国传统文化,虽在陌生的地方开始了新生活,却仍有意识地保留和继承了“原乡”传统和文化作为自己安身立命的精神归属。

结语

自开埠以来,澳门文学一直以它的开放性与包容性不断容纳古今中外的东西,无论是“过客文学”,还是移民文学,都涉及了流浪与归属情结。小说作为澳门80、90年代才兴起的文体,坚持中国传统的写实手法,更好地诠释了澳门文学所流露出的情绪,尤其是短篇小说。鲁迅先生在《三闲集·近代世界短篇小说集之引》中讲过:“在巍峨灿烂的巨大的纪念碑底的文学之旁,短篇小说也依然有着存在的充足的权利。不但巨细高低,相依为命,也譬如身入大伽蓝中,但见全体非常宏丽,眩人眼睛,令观者心神飞越,而细看一雕栏一画础,虽然细小,所得却更为分明,再以此推及全体,感受遂愈加切实。”㊵充分肯定了短篇小说的价值,而长篇小说更加细致生动地描绘社会现实,窥视其全貌。林中英笔下的疯妇、酒鬼、失业汉、老处女,周桐笔下的工程师、混血儿、恶妇、小商人、老妇,鲁茂笔下的工人、义工、夜校教师以及家庭贫困的青年、学生等等无不触及到了澳门的角角落落,时时流露出流浪的孤寂和漂泊之感。

30年代英国左翼作家福克斯说过:“写小说是一种哲学事业,从对于生活的哲学态度中产生出来。”㊶澳门小说家在其作品中无不流露出“我是谁”这一古老的哲学命题,他们在流浪中极力寻找自己的身份认同和精神归属,这是贯穿其小说文本中最核心的思想。

注释:

①米兰·昆德拉:《生活在别处》,作家出版社1989年版,第5页。

②⑦⑬⑮㉓㉔㉚㉛芦荻,李成俊等:《澳门文学论集》,澳门文化司,澳门日报出版社1988年版,第74页;第17页;第38页;第19-24页;第77页;第82页;第42页;第170-172页。

③㊶李观鼎编:《澳门文学评论选(下编)》,澳门基金会1998年版,第232页;第198页。

④㉙饶芃子等:《边缘的解读;澳门文学论稿》,中国社会科学出版社2008年版,第123页;第124页;第24页。

⑤⑨⑭㉑刘登翰主编:《澳门文学概观》,鹭江出版社1998年版,第98页;第74页;第24页;第113页。

⑥转引自李观鼎编:《澳门文学评论选(上编)》,澳门基金会1998年版,第128页。

⑧⑪⑫㉘(澳)冈恩著,秦传安译:《澳门史;1557—1999》,中央编译出版社2009年版,第185页;第139页;第183页;第71-72页。

⑩转引自江少川:《台港澳文学论稿》,北京大学出版社2005年版,第245页。

⑮庄文永:《澳门文化透视》,澳门五月诗社1998年版,第21页。

⑰㉝㊳㊴李章辉:《后殖民理论与当代中国文化批评》,河南大学出版社2010年版,前言;第60页;第119页;第123页。

⑱陶里等:《水湄文语》,辽宁教育出版社1999年版,第28页。

⑲⑳李观鼎编:《澳门文学评论选(上编)》,澳门基金会1998年版,第187页。

㉒㉖陶里:《从作品谈澳门作家》,澳门基金会1995年版,第62页;第211页。

㉕托·斯·艾略特:《艾略特诗学文集》,国际文化出版社1989年版,第2页。.

㉗陶里:《春风误》,中国友谊出版公司1987年版,后记。

㉜观鼎主编:《澳门人文社会科学研究文选?文学卷》(澳门文学研究丛书),社会科学文献出版社2009年版,第33页。

㉞刘芳:《澳门文学在海外华文文学中的地位——澳门华文文学的特点和身份认同》,《长城论坛》2011第8期。

㉟朱寿桐主编:《澳门新移民文学与文化散论》,中国社会科学出版社2010年版,第46页。

㊱陶家俊:《思想认同的焦虑:旅行后殖民理论的对话与超越精神》,中国社会科学出版社2008年版,第16页。

㊲飞历奇:《爱情与小脚趾》,澳门文化司署,花山文艺出版社1994年版,第1页。

㊵鲁迅:《三闲集》,人民文学出版社1973年版,第106页。

[1]陶家俊:《思想认同的焦虑:旅行后殖民理论的对话与超越精神》,中国社会科学出版社2008年版。

[2]周桐:《错爱》,澳门星光出版社1988年版。

[3]周桐:《晚情》,中国文联出版社1999年版。

[4]周桐:《香农星传奇》,澳门日报出版社1999年版。

[5]陶里编:《澳门短篇小说选》,澳门基金会1996年版。

[6]鲁茂:《白狼》(澳门文学丛书),中国文联出版社1999年版。

[7]黄文辉,林玉凤,邹家礼编:《澳门青年作家文学作品选》,中国文联出版社1999年版。

[8]飞历奇:《大辫子的诱惑》,澳门文化司署,花山文艺出版社1996年版。

[9]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,商务印书馆2005年版(第5版)。

[10]澳门基金会,澳门虚拟图书馆:http://www.macaudata.com/。

(责任编辑:黄洁玲)

The Complex of Wandering and Belonging in Macau Fiction,with Examples Taken from the Fictional Texts of the 1980s and 1990s

Zhou Xiaolan

As an important part of world literature in Chinese,Macau literature is distinguished by its literary ecological significance.By dealing with the wandering narrative of‘Passer-by Literature’in the early period of Macau,the wandering writing of fiction in the transitional period,and such aspects as those of identity and emotional belonging,this article intends to explore the complex of wandering and belonging in Macau fiction,with examples taken from Macau fiction in the 1980s and 1990s.Wherever there is migration,there is wandering,and various migrant writers explicate their inner sense ofwandering in their own texts,finding their spiritual belonging on the strength oftheir original culture,with the result that migration literature finds its original home in Macau literature that had its origin in traditional Chinese culture.

Migration,passers-by,wandering,identity,emotional belonging

I207.4

A

1006-0677(2016)2-0120-07

周小兰,苏州大学文学院硕士生。