从基础设施到社区活力营造

——记一次创新训练设计1

文/章丹音 刘显文 ( 上海理工大学 出版印刷与艺术设计学院 )

从基础设施到社区活力营造

——记一次创新训练设计1

文/章丹音 刘显文 ( 上海理工大学 出版印刷与艺术设计学院 )

DOl编码:10.3969/J.lSSN.1674-4187.2016.04.016

一、基础设施及其社会属性

图1 柯布西耶的阿尔及尔“弹道计划”

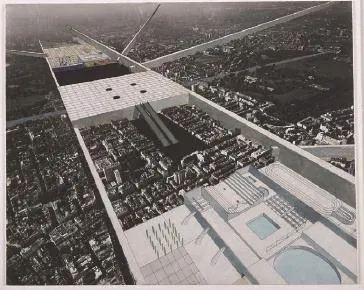

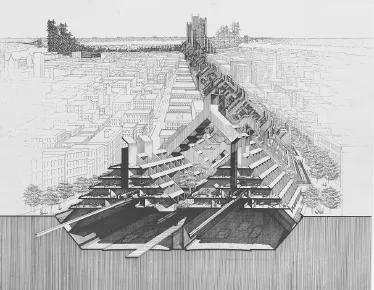

基础设施是以分配公共资源,协调公共关系,改善公共环境为目的的物质技术设施的统称。 在城市设计领域,城市空间中的道路、设备、桥梁、轨道交通、机场等,都属于城市的基础设施,也即我们通常所说的市政设施。基础设施使得城市功能够高效运转,并创造了网络化、系统化的城市空间结构,促成了人们关于“机动、通达、自由”等的现代性体验 。这些基础设施的设计与建造,往往是基于经济、效率以及性能进行的,和建筑设计、城市设计相比,完全的工具理性思维导致了基础设施创造的单一性。另一方面,现代建筑史上关于基础设施的创新却层出不穷,例如:柯布西耶的阿尔及尔“弹道计划”(Obus Viaduct)(图1);保罗·鲁道夫(PaulRudolph)的多层高速公路(Manhattan expressway)等,尽管如此,但由于缺乏长期使用的可能性以及建筑学所感兴趣的“纪念性”,基础设施往往被排除在建筑设计之外。在现实生活中,由于脱离了充满人气的街道生活,高架桥下及两旁的空间、被围墙隔离的道路往往成为了城市中的灰色空间,甚至是藏污纳垢的地方。

图2 雷姆·库哈斯 逃亡,或建筑志愿的囚徒

图3 保罗·鲁道夫的多层高速公路

基础设施作为建成物,虽然是现代性都市流的象征,却没被纳入到建筑学的学科视野,究其原因,一方面在于基础设施本身的物质性和工具性,在资本的天性和技术的霸权之下,常常超越它所插入的场地自身,这种场地关系的脱离,也意味着设计师对“网络化的沟通与联系”作为社会行为与空间性能的忽视。另一方面,基础设施所承载的功能,无论是机动车的快速通行,还是人们关于“机动、通达”的体验,对于城市空间都存在着安全、噪音和污染的问题,这些问题导致了在基础设施上(或在其两侧)进行社会交往的质量急剧下降 。因此,在很长的一段时期内,基础设施的社会属性是被长期忽略的。

但是,从基础设施重“工具理性”、反“符号性”的一面出发,城市基础设施作为一种公共空间,人流、信息得以在这里得到交换,因此基础设施具有形成活力社区场所的潜质,具有潜在的社会属性。另一方面,城市基础设施创造了网络化、系统化的城市空间结构,重视这样的空间结构,将基础设施的本体进行扩展,与其周围的城市空间进行连接,将能够提升基础设施或其两侧城市空间的空间质量。

综上所述,如果对基础设施进行适当的空间干预,超越它们纯粹的工具性和单一的功能性,激活它的社会属性,使其成为积极的社区场所,创造更复杂、更强健的系统,是基础设施介入城市公共生活的重要机遇。

二、基础设施相关术语研究及其创新案例和启示

近几十年来。建筑学的研究已经转向更广阔的建成环境研究,这些研究将更为关注整个人类居住地表的建造及重塑活动,在这个过程中,城市建成环境的描述并非孤立无援,从地理、环境、景观、社会等学科吸收与借鉴的一些描述工具和方法,对基础设施的重新激活、介入城市公共生活,具有重要的意义。由于基础设施涉及广泛的建成环境领域,因此与之相关的术语及贡献启示也较多,基于本次创新训练设计的场地现状,本文将以边界、地形、触媒等术语为例,讨论这些术语的概念及其对基础设施介入城市公共生活的潜在贡献,

2.1边界

边界(Boundary),在塞内特的《公共领域》中,是僵硬的界线的意思 。在国家为主体的现代行政体系中,边界亦称为疆界,指划分不同政权管制的区域、境地等范围的地理分界线,进而可标示该区域的范围。边界的形式分为人为和自然两种,河道、山脉等作为自然边界形态的同时,人工砌筑的墙体、界碑等,是人为边界的主要形式。其中,“墙”作为边界最具代表性的构筑物,曾一度受到关注,例如“柏林墙”、美国-墨西哥边界等,与之相关的各种想象、历史和故事,也总是发生在以“墙”为表征的边界上。在城市空间中,“墙”依然是边界最具有表征意义的构筑体,只不过在现代城市空间中,具有运动和速度特征的交通流本身也形成了一道厚墙,比如高速公路、铁路等 ,它们隔离了社区和场所,形成了碎片化的城市空间。

图4 项目位置

图5 人行天桥现状

但是这种隔离对峙,在边界形态的探索历史中,在概念层面似乎可以通过一种有效的空间干预得以缓解。1972年,库哈斯在伦敦建筑联盟学院(AA)递交了的一份毕业设计项目——“逃亡,或建筑志愿的囚徒”(Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture)(图2)。在这个项目中,库哈斯假想了一个分裂为“善”与“恶”的两极伦敦,为了避免“恶”的那方居民逃往“善”的那边,当局不得不在两极伦敦之间筑起一道高墙。这个隐喻和东西柏林的对峙不言而喻,只是库哈斯创造性的将这堵“伦敦墙”描绘为一个包罗一切的游乐场所,两边的对峙因为这一边界反而得到了协调和缓解。这个项目所暗示的建筑学要义,已经不是早期现代主义所许诺的重构社会物质分配的武器,而是被动地成为协调分歧或规避变革的空间工具。

而在现实的城市空间中,将边界改造为活力社区的一部分的计划在过去几十年间不断被提出,类似的实践也从未停止,例如上海的虹口足球场轨道交通枢纽、五角场下沉式广场等,城市中被快速交通干道、轨道交通割裂而形成的“边界”,正借助于基础设施被重新激活。

2.2地形

从《圣经》的伊甸园到但丁《神曲》的地狱,从柏拉图的《理想国》到托马斯.莫尔的《乌托邦》,人类在建构现实世界的同时一直在平行地虚构着另一个想象的世界。经由景观都市主义理论的介入,传统研究地球表面形态特征及其发生、发展、结构和分布规律的地形学,在建筑学领域的概念得到了扩展,它不仅包含了对场地、地形的客观描绘和记录,还包括在场地上书写这一主观行为 ,这就衍生为如何去观察、描述和想象最终的结果以及如何实现这种结果的策略,即在本段开头所指涉的“另一个想象的世界”。

一直以来,景观、建筑与城市三门学科的关系都被认为景观是建筑的附属,城市是建筑与景观的复合及延伸,例如,景观被认为是为土地增加趣味、柔化建筑与城市空间的润滑剂,而并非自主的实践。19世纪末,大都会城市形态涌现,伴随着摩天大楼这类容纳超量人群活动的空间机器出现,大容量的城市基础设施与传统城市肌理矛盾在20世纪的日益凸显,建筑学必须寻找一种新的方式来利用城市的近地表空间 。伊纳尔(Eugene Henard)的环形交叉口、立交方式及街心下沉广场模式,柯布西耶的阿尔及尔规划中的“弹道计划”(Plan Obus)和保罗·鲁道夫(Paul Rudolph)的多层高速公路(Manhattan expressway)(图3),都是这一刺激下的现实或空想产物。这些概念所表征出来的空间形态,已经突破了尺度的概念,与空间场地、地形的组织产生了复杂的关系。这种“新”的城市“地表形态”,在向着“消解构筑物与场地的二元对立关系并重塑现代主义所忽视的建成环境的连续性”方向,表现为景观学的语汇概念,当代景观学的概念开始有所突破,并逐渐向建筑、城市学科方面拓展。如康纳所言,景观可以提供一种富有想象力和隐喻的联系。建筑、城市与景观的结合“不仅要关注植被、土方和场地规划,而且更要关心景观的概念范畴,如何理论化场地、土地、生态圈、网络和基础设施,来组织更大的城市区域,以及动态互动机制、生态和技术等更接近城市真正复杂性的主题。”

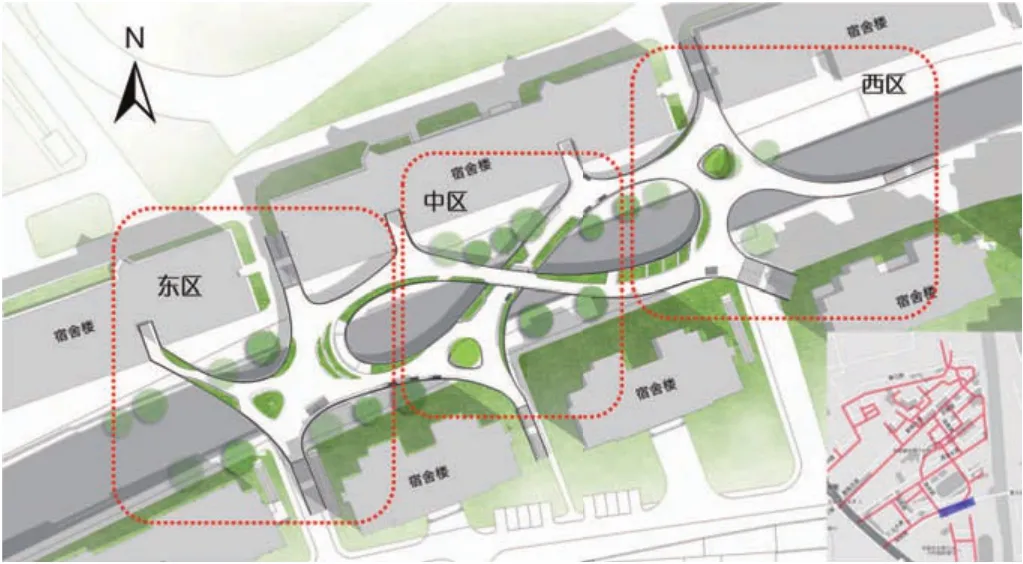

图6 上海理工大学南北校区联通的网络空间关系

图7 总平面图及分区示意

由此,地形学被拓展为包含了建筑与景观学科概念的领域,而景观、建筑都属于一种地形的艺术 ,脱离了与传统地形的图底关系,其本身成为地形的一部分。20世纪中期数度出现的一种水平延展的建筑模式——毯式建筑,以及近二十多年来的景观都市主义实践,便是对这一扩展的地形学理论的最佳映射。例如,斯坦·艾伦的韩裔美国人美术馆(KOMA),FOA的横滨客运站,瑞士巴塞尔的诺华(Novartis)停车场等。

2.3触媒

城市触媒的理论,可以追溯到伯纳德·屈米于1972年写的一系列关于“环境触发器”(Environmental Trigger)的文章,他认为建筑不仅是容纳活动的中立空间,而且是塑造新的生活方式并激发社会变革的工具,巴黎拉维莱特公园便是他创造性地支持空间现象与活动的践行案例。在这个公园里,他使用红色的点状构筑物、线状的道路系统和面状的开放空间作为环境的条件激发城市公共活动。由于没有定义“点线面”系统的具体功能属性,因此空间的功能协议会发生改变,并衍生出多样的空间行为,因此屈米所创造的环境条件成为了影响空间行为的工具,并因为一种始终增长的不确定性,激发了每一个主体创造空间的意义。

因此,城市触媒的意义在于更多地关注建筑或城市基础设施能做什么,而不是关注它们看上去像什么。这一实用性意义的回归,不是作为现代主义对高效器物化需求的标志,而是构筑物与复杂现实接触的切入点,让使用它的人们产生没有限制的、无序的交流,而不是像现代主义那样建立规则和规范。尽管构筑物自身有可能是静态的物质系统,但是它能够组织并管理着流转、运动和交流等复杂的系统,让人类的活动、信息的交换介入这套系统,以及未被占据和未被利用的空间。

因此,无论是城市基础设施、建筑还是景观的创造,远不仅是单纯的物体和地表构成形成的单一框架,而是需要对空间中各种事物之间的相互关系,以及他们的充满活力的互动影响做出反应 。出于这样的目的,城市基础设施的设计更应该关注如何去计划并创造一套灵活的系统或开放的框架,将传统、固定、中立的空间从“物质形式”转变为一种“能动形式”,进而改变空间的协议进而产生衍生的空间行为,以满足真实城市生活所蕴含的生活瞬间。

三、边界上的二层地表——上海理工大学南北人行天桥创新设计:

3.1场地现状

基于基础设施的设计在建筑学、城市设计领域的概念启发与延伸,教师在课堂讲授相关概念或议题,引导同学发现上海理工大学及其周边社区环境的实际问题,为学生评议研究对象,并在环境设计学科的框架内引导学生研究基础设施的空间、社会属性。这里以上海理工大学南北人行天桥的创新设计为例,阐述基础设施的再设计为连接社区与激发社区活力所做的努力与尝试。

图8 总体鸟瞰图

图9 东区效果图

上海理工大学现有南北两个校区,南校区与北校区之间被海安路及其两侧的围墙隔离开来,仅仅依靠一个极为简陋的过街天桥连接南北校区的校内交通。海安路连接了复兴岛与军工路,且因为军工路东侧产业配置等原因,导致了海安路上通行的车辆以大型的渣土车、水泥运输车为主,给海安路及其两侧校园环境都带来了极大的环境污染及破坏。海安路两侧围墙内的校园以学生生活住宿区为主,由于道路和围墙的阻隔,学生们的生活极其不方便,两个校区之间的沟通与联系,也因为这一“边界”的存在,显得渗透性不强(图4)。

尽管两个校区之间的联系有一个可供人行、非机动车通行的天桥可以解决(图5),但是问题较多,总结有以下几点:

(1)通行压力较大,尤其在课间,人流、车流极其拥堵;

(2)天桥引导的下桥方向不尽合理,从北校区穿过南校区的人们往往会选择走近的窄通道,而相对靠后的宽敞通道往往无人问津;

(3)天桥的空间处理过于闭塞,与外界环境缺少融合,通道摆摊造成行人停滞,通行体验较差;

(4)天桥的外形缺乏韵律美和层次感,造型和色调与周围校园建筑、景观显得不和谐

3.2设计概念——边界上的二层地表

针对上述现状,我们计划更新南北天桥这一基础设施,以期加强南北校区的联系与沟通,营造良好的通行或停留体验,并激发校园生活活力。在设计方案的前期,我们针对现有的人行天桥功能、形态,以及在此“边界”上的潜在环境行为,都一一做了调查与分析,尤其是针对天桥连接与沟通的这一功能要素,进行了细致的研究。在这里,我们采用了类似凯文·林奇认知地图的方式,要求每一位被调查者在南北校区的平面地图上画出他们理想的行走或沟通路线,然后,将这些平面意象图扫描进电脑进行叠加,呈现出使用者对于南北校区“边界”地区的连接意象,基于这一意象,形成南北校区联通的网络空间关系(图6)。

基于前述的基础设施若干议题及启示,提出“连接、激活、共生”的主题概念,将原本的南北校区人行天桥改造成为一个既有连接、通行功能的基础设施,又可以激发人们休憩、小型社交的场所。方案将原本简单的连接、通行功能进行扩展,从前期调研的网络空间关系出发,整合室内外交错的环境,形成“边界上的二层地表”,借用“莫比乌斯”空间界限消解的寓意,形成“莫比乌斯环”状的高架通道设施,以此来组织更广大的校园环境区域以及动态互动机制,使其更接近社区的复杂性主题。

3.3设计成果展示

基于上述设计概念,高架通道设施在原有天桥位置的基础上进行扩展,分别在海学路、志中路与仁义大道的交叉口设置通道的主出入口,连接南校区的尚文路及其附属公寓,此处是上下课期间跨校区通行压力最大的地方,因此允许人行、自行车通行。除此以外,高架通道设施还在二公寓1号楼、2号楼层面,设置有出入口,将室内外空间、公共私人 空间连接在一起(图7、图8)。

整个高架通道设施在景观分区上分为东、中、西三区,分别呈现为“动-静-动”的空间结构。由于东区和西区有可供人行和自行车通行的主要出入口,因此是以“动”为主的分区。东区营造有看台式布置的休憩座椅区域,西区则以大面积的草坪空间为主,两者都意在激活潜在的小型集会活动(图9、图10);基于“莫比乌斯环”的设计概念,中区又分为上层和下层,以步行空间为主,并在适宜的区域种植高大的乔木,配上座椅等设施,形成一个自然的遮蔽空间,以激活休憩、交谈等活动(图11)。

图10 中区效果图

图11 西区效果图

将高架通道设施化解为若干碎片化、匿名性的空间,将某些无关通行的实践在此化为生活中的偶然汇聚,颠覆了静态的历史场所观——传统社会中人类活动与地表的紧密关系。由此,基础设施的意义从单纯的功能属性扩展到了社会属性层面——高架通道设施不仅仅沟通连接了南北校区,同时其本身也成为了化解“边界”矛盾,激发校园生活的开放系统,连接了生活内容的不确定性,形成复合的景观。

结论:回归社区生活的基础设施

本次创新训练设计选取了校园基础设施作为出发点,引导反思基础设施在致密的城市肌理及其社区生活中的可能性。城市或社区基础设施的“工具理性”暗示了其有可能作为公共空间存在的基础,在其具有连接、沟通等结构特质的情况下,应当重视由此生发的空间结构,激发其潜在的社会属性。无论是“边界”、“地形”还是“触媒”,都将基础设施的讨论议题指向寻找城市或社区活力注入为目标的模式语言中,沟通、联系的游乐场“边界”、向景观学习的“地形”学,以及灵活开放的触媒系统,都是激发基础设施社会属性的策略。在本次创新训练设计中,选择上海理工大学的边界设施作为改造和创新对象,不仅来自于现实生活的需要,更映射了当代城市及社区发展的内在需求。在教学过程中,从理论到实践,引导学生对“基础设施”议题的关注,并在创新改造项目中寻找社区、校园活力注入为目的的模式语言,空间整合、功能满足、社区触媒这三个层面的介入,是本次创新设计得以实现的重要切入点。而将基础设施回归社区生活,是本次以研究为主导的创新教学与训练的终极目的,而这需要更为长期、持续和系统化的关注与投入。

(责任编辑:姥海永)

[1]谭峥. 寻找现代性的参量——基础设施建筑学[J]时代建筑. 2016(03): 6-13

[2]许凯, 孙彤宇. 机动时代的城市街道——从基础设施到活力网络[J] . 时代建筑. 2016(03):54-61

[3] Sennett, Richard. The Public Realm [EB/ OL]. www. Richardsennett.com.

[4]陈洁萍. 场地书写——当代建筑、城市、景观设计扩展领域的地形学研究[M]. 东南大学出版社. 2011. 11

[5]James Cornor, Terra fluxus, Charles Waldheim. ed. The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press. 2006: 23

[6] David Leatherbarrow. Topographical Premises. Landscape and Architecture. JAE,57(03): 70-72

From the Infrastructureto Community Vitality Construction:A Case Study of an Innovative Design

一直以来,城市基础设施主要表现为注重功能的“工具理性”,在建筑学、城市设计领域,基础设施的概念得到了拓展,并在边界、地形、触媒等议题上表现出一定的社会属性。本次创新设计教学以激发“基础设施”的社会属性为导向,引领基础设施与城市、社区空间的整合,关注城市建成环境空间品质的提升。

Urban infrastructure appear as "instrumental rationality" which focus on the function. It extend the vision in the discipline of architecture and urban design, and appears some social property in the issue of “border”, “topography” and “Catalyst”. Oriented by the social property stimulation, this innovative design attempts to an integrated framework of infrastructure and urban, community space, focusing on the improvement of spatial quality on the built environment.

基础设施;边界;地形;触媒;创新设计

Infrastructure; Border; Topography; Catalyst; Innovative Design

章丹音,现任教于上海理工大学出版印刷与艺术设计学院,博士, 研究方向:环境设计理论,城市设计及其理论。

1本文系上海市高校青年教师资助计划资助,高密度城市建成环境下公共空间的形态逻辑研究(项目编号:10-15-309-807)、2015年上海市大学生创新训练项目资助(项目编号:201510252138)的研究成果。