汉语语序变化初探

刘泽海

(吉首大学国际交流与公共外语教育学院,湖南吉首,416000)

汉语语序变化初探

刘泽海

(吉首大学国际交流与公共外语教育学院,湖南吉首,416000)

汉语语序的变迁过程,包括“把”字结构、“被”字结构、复合词、后置词和动词后缀的出现以及宾动结构向介宾动结构的变迁。从汉语句法发展过程中取得的大量语言经验事实证明,汉语语序变化是SVO→SOV。根据调查结果,提出解释汉语本质及变化方式的两个理由。研究结果表明,汉语从SVO向SOV转变不仅是词序变化的新方向,也是词序变化的新路径。

汉语语序;语序变化;SOV语;新路径

语言如果不受外界影响而自由发展,它的语序会朝什么方向发展?这个重要问题一直是大量调查研究的主题,近年来研究者愈加关注这项研究。在文中,从汉语句法发展过程角度通过大量语言经验事实,证明汉语语序变化是SVO→SOV。这说明语序变化的基本路径是用新语序将复杂句转变为简单句,而不是在一组简单句内将句子成分直接重组。汉语语序变化是灵活多样的,有待通过详细的实证研究发现。

一、汉语普通话的语序变化:SVO→SOV

汉语语序从SVO到SOV的变化是一个漫长的历程,历经了两千年。下面就这一变化进行归纳。

(一)古汉语→现代汉语

基本句型:古汉语 S+V+PP现代汉语S+PP+V(PP:介词+名词短语)

1.出于幽谷(《孟子》)

emerge from dark valley

2.从幽谷出来

fromdarkvalleyemerge=emergefrom dark valley

现代汉语仍保留有S+V+PP的例子。这种形式仅出现在特殊限制之下,如句子中存在单音节且没有复杂形态学结构的动词。以下几个例句可以说明这种限制。

3.张三睡在床上。[S+V+PP:SVO语序]

Zhang san sleep at bed on.=Zhang san sleeps on the bed.

4.(1)张三睡觉在床上。

Zhang san sleep at bed on.

(2)张三在床上睡觉。[S+PP+V:SOV语序]

Zhang san at bed on sleep.=Zhang san sleeps on the bed.

句4(1)而非句3不符合语言表达原则的唯一原因似乎是动词“睡觉”是多音节词。古汉语大多数动词是单音节词,而现代汉语动词已显著地变成多音节和形态复杂的动词,尤其是有多种动词。因此,现代汉语S+V+PP(即SVO语序)构造是它早期阶段的遗留。

(二)“被”字结构的出现

这个结构在战国后期(公元前3世纪)开始出现。古汉语被动结构有这种句型。NP(动作承受者)+V+(preposition)NP(动作执行者)。这一句型与现代汉语被动结构式一致。例如:

5.劳力者治于人。(《孟子》)

Those who do manual labor are governed by others.

“被”字结构给被动句提供了一种新的SOV语序。NP(受事者)+被+NP(实施者)+V。其中,“被”字是实施格标记。例如:

6.张三被李四批评了。

Zhang san was criticized by Li si.

在上述“把”字句情形中,“被”在古汉语中,最初是个动词,意指“接受”。以下例句说明它在古汉语中的动词用法。

7.薄者被毁醜。(《孟子》)

Immoral people receive punishment.=Those who are immoral will receive punishment.

虽然“被”字结构开始出现相对较早,在发展到现在这个形式之前,它经历了一个中间阶段。在汉朝(206 B.C.-200 A.D.),当“被”字开始当作小品词时,“被”字结构还没有实施者。例如:

8.忠而被谤。(《史记》)

Loyal and yet was vilified.

现代汉语“被”字形式首次出现在公元4-5世纪。然而,“被”字结构直到19世纪后期和20世纪早期才成为通用形式。它在现代汉语普通话中的扩散为许多汉语语言学家所关注。

(三)“把”字结构的出现

“把”字结构的出现始自后唐时期(公元9世纪)。“把”字结构的扩散及其对已存SVO结构的取代,仍是现代汉语语序变化的一个重要过程。“把”字本来是“握”的意义。国策燕策:“左手把其袖”;又秦策:“无把垗推鍒之劳”,都是这个意思。后来“把”字渐渐用于末品谓语形式里,例如“把酒问青天”,等于说“拿起酒来问青天”。[1]唐代之前,“把”字意为“抓住”的动词。它更多地出现在系动词结构中而不是单独的句子中。下面例9、10说明这种用法。

9.禹亲把天下之瑞令以征有苗。(《孟子》)

汉英对照直译:Yu himself take heaven(possessive)mandate to conquer(particle)Miao.

意译:Yu himself took the mandate of heaven to conquer Miao.

10.诗句无人识应须把剑看。(《唐诗》)

英汉对照直译:Poem sentence no man appreciate,should hold sword see.

意译:Since no one appreciates poetry,I should take hold of the sword to contemplate it.

在现代汉语中,“把”已发展成一个具备宾语格标志功能的小品词。例如,

11.张三把李四批评了。

Zhang san bǎ Li-si criticize(aspect marker).=Zhang san criticized Li-si.

值得注意的是,当动词是多音节词时,“把”字结构已成为现代汉语偏爱的形式。如上文所述,现在许多SVO句子有单音节动词,如“打”“骂”“爱”等。然而,即便这些保留下来的SVO句子,现正面临可交替的SOV形式的竞争。例如,

12.我打张三啦。[SVO]

I hit Zhang san(aspect).=I hit Zhang san.

13.我把张三打啦。[SOV]

I bǎ Zhang san hit(aspect).=I hit Zhang san.

另一方面,如果这个动词在形态学上是复杂的或被修改过,“把”字结构通常是受偏爱的唯一可接受形式,即用SOV形式。例如,

14.他们把张三从头到尾地检讨了两个小时。

英汉对照直译:They bǎ Zhang san from head to tail de scrutinize le two hours.=

意译:They scrutinized Zhang san from head to tail for two hours.

(四)宾动结构向介宾动结构的变迁

更早的古汉语结构(例15)已不再使用,由例16所替代。

15.出房子

Leave house

16.从房子出来

from house out-come

在例15(动宾结构)中,动词是多音节词;而例16中的动词,在介+宾动结构中,是个复合词。如在第4点所述,这又表明形态学与句法间的平衡发展。由于句法结构正向SOV变迁,形态学同时也就具备SOV特征。相反,由于形态发展成SOV特征,句法语序开始转向SOV。为了某种表达,动宾结构和介+宾动结构同时存在,表示旧SVO语序与可替代的SOV新语序之间有一种竞争关系。

17.你去哪?

You go where?

18.你到哪去?

You to where go?

(五)复合词、后置词和动词后缀的出现

这些词的出现都是SOV语的共同特征。现代普通话标志性特征之一是丰富的形态学复合词,比如表结果的复合词、主谓复合词、并列复合词等。结果存在大量所谓非自由词素,即出现在没有比复合词更高级的单位里且处在自由状态的词素。复合词的发展跨越了2500年,在上古汉语(公元前10-11世纪),复合词很稀少。在中古汉语(公元前3-4世纪)的文学作品中,Dobson(1959:6)发现复合词与简单词或自由词之间的比例从未超过3%[2]。在汉朝的文学作品中,这个比例提高到可感知的程度。在近代汉语,复合现象已成为在完全同步的研究中要求进行生成性描写的语言产出过程。这种现象代表汉语词汇构造方式“黏着的”现时倾向,它也是OV语序的特点。另一方面,上古汉语的词素音位的变音证据也时有报道。这一面向粘着形态学的音变形态学的发展表明语序的变化方向:SVO→SOV。

近代汉语的后置词源自古汉语的名词性词。像体标记一样,它们在话语中带有中立语调,代表后缀地位。后置词有上、里、下、外。

19.我在床上睡觉。

I sleep on the bed.

20.我在教室里看书。

I read in the classroom.

“体”标志的出现从汉朝开始,它们是“了”(表“完成体”),“过”(表“一般过去体”),“着”(表“进行体”),所有这几个都规则地在普通话语中使用。

21.(1)我把张三骂了20分钟。

I scolded Zhang san for twenty minutes.

(2)我上午去了图书馆。

I went to library this morning.

(3)我在看着他们表演。

I am watching them performing.

借助Greenberg[3]和Lehmann[4]观察到的与SVO和SOV类型相关的不同句法性质,上述例证表明汉语已逐渐从SVO转向SOV。这个转变非常明显是不完整的,由于现代汉语普通话在某些结构中仍容许SVO语序。这样的SVO句子仍会被已经存在的SOV句子或者将会出现的SOV句子所取代。

要注意的是,汉语特别适合于对语序变化原则和方向的调查。由于在前20世纪亚洲,中华文明居于压倒性的主导地位,这种文化主导在语序发展上排除任何外来因素对汉语影响的可能性,对于汉语语序所观察到的任何变化一定源自语言内部。

二、对语序变化的解释

如果上述汉语例证正确地指出语序从SVO向SOV变化,人们想知道是什么引起这一变化。根据调查结果,本文提出解释汉语本质及变化方式的两个理由。

(一)古汉语拥有显著的SOV语特征,即使在语序是严格地限定在SVO语时期

古汉语的名词短语结构完全就是一种SOV语。关系从句总是置于主体名词之前;属格通常放在名词之前;形容词和其他修饰语通常出现在被修饰词之前[5]。以下从公元前10-11世纪一些最古典的铭文和文献中选取的例证说明这些特征。

1.(关系从句) 敷前人受命。(书经大诰)

I proclaim the mandate issued by my forebearers.

2.(属格) 乃祖南公旂。(大孟鼎)

The flag of your ancestor,the Duke of Nan.

3.(修辞词)(1)小国(多士)(2)时夏(多士)(3)兹酒(酒浩)

minor statethat(king of)Xiathis wine

古汉语另一个OV语特征涉及是否一般疑问句标记的位置。它出现在句尾或动词之后,而不是在动词之前。

4.管仲俭乎?(孟子)

Guang-Zhong frugal(interrogative particle)= Is Guang-Zhong frugal?

这种OV特征自古汉语起一直存在于汉语中。在现代汉语、关系从句、属格和修饰词仍置于中心名词之前,疑问句标记也同在古汉语中一样在动词之后。

5.(关系从句) 张三喜欢的孩子

the child Zhang-San likes

6.(属格和修饰词)(1)张三的孩子(2)那个小孩子

the child Zhang-san likesthat small child

值得注意的是,这些SOV特征在古汉语SVO阶段出现在名词短语中,这成了古汉语句子法则的一个语料库。这些古汉语OV特征的存在可能恰好为SVO语序转向SOV语序提供了动力。换言之,我们观察到OV性能的出现可能起到催化作用的效果,包括该语言向OV词序的转用。

如果OV特征的存在被看着是从VO转向OV的成因的话,人们会质疑:是什么首先造成古汉语这种OV特征?基于一些证据去推测其源头是可能的。这种推测指定上古汉语(公元前12世纪之前)是一种SOV语言。因此上古汉语在史前期(公元前3-10世纪)已转变为SVO语。然而,在SVO语完全成熟之前,即所有SOV特征被VO特征代替之前,汉语着手从另一条道路返回转向SOV。另一个支撑这种推测的重要证据是,当宾语是代词时,古汉语保留SOV语序。这个SOV语序在古汉语中构建宾语疑问代词时是强制性的,在构建别的代词宾语时是可选择的。从5世纪文献中摘引的例证可以证明这一点。

7.吾谁欺?欺天乎?

8.民献有十夫予翼。

Ten of the wisemen among the people assisted me.

9.故天欺我。

Eternal heaven has abandoned me.

注意例8代词宾语放在动词之前,而例9中,代词在动词之后。两个例句取自同一文本。

这种SOV句子存在于所有别的语序构造中,词序严格遵守SVO的唯一合理的解释是它们是汉语早期SOV阶段的遗迹。因此,如果我们关于上古汉语是SOV语的假设是正确的话,那么汉语在过去四五千年经历如下变化圈。

既然汉语SVO阶段在汉语又转向SOV之前从未完全成熟,那么重要的具有逻辑性的结果是,从SOV向SVO转变的第一步一定是沿着这一路径,它至少部分地不同于变化的第二步,SVO→SOV。否则,SVO阶段在它再次开始变化之前一定会发展成具有更多的SVO特征。这一事实支持这一论点,存在多种至少有部分不同的路径,通过它们,语序变化会发生。

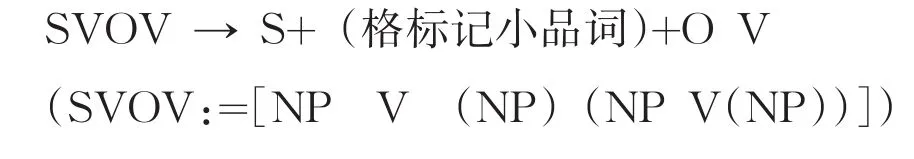

(二)解释SVO→SOV变化的更重要和直接的因素是在SVO语序中的动词可以发展成一个格标记

因此使SOV复杂句子崩溃化解为简单的SOV句子,汉语“把”字结构和“被”字结构的发展是这一变化过程的例证。在S+PP+V结构中,现代汉语介词置于宾语名词之前也源自于动词,这种介词现在充当格标记。因此,通过汉语语序研究而获得的一个重要结果是,词序变化不需要在一套简单句之内开始。

在语言学文献中已经被含蓄地假定,当词序变化出现于一种语言时,这种变化是简单句里句子成分(即主、宾、动)直接重组的体现,不管有什么更深的原因。然而,对这种假定还没有实证的支撑。语言中具有不同的相互竞争词序的简单句例证是相当丰富的,如古英语、现代汉语,SOV和SVO结构都存在。这样的例子不能说明具有其中一种词序的简单句源于具有另一种词序的简单句。被看成是词序变化机制的简单句句子成分的直接重组,代表一种生硬的句子变化。[6]它没有给渐进的转移留下任何空间。换言之,人们不希望操持语言者把简单句动词当作历史上的语序变化,从一处转向另一处,而不顾该语言形态发生了什么。正如汉语所表明的事实一样,具有新词序的简单句从复杂句中出现,作为形态变化和词汇变化的结果。具有新词序的这种句子与旧词序的句子并存,而且最终取代后者。因此在古汉语中,SVO语序简单句仍保留为SVO,而某些复杂句演变为SOV语序的句子。即,

带有新SOV的句子逐渐取代已存在的SVO类型,将语言从SVO推至SOV。这一观点解释了某些SVO句子为何在现代汉语中仍有保留,它们处于被已出现的SOV语序完全取代的进程中。词序变化的这种路径也解释了为什么源自SVO的SOV语序的格标记放在介词之前而不是放在介词之后。这是因为:(1)格标记源自动词;(2)在SOV结构中,VO但不是SV组成句子成分。因此,在现代汉语中,介词格标记与后置词并存是毫不奇怪的,这种后置词的出现表明古汉语SVO词序已逐渐转向SOV。

汉语词序变化的具体情况说明词序变化的具体路径。本文认为源自复杂句的具有新词序的简单句的来历都是词序变化发生的所有路径的必要成分。这种源头的真正本质可能会发生变化;另一种可能性是复杂句中动词变化成助动词。不管怎样,通过简单句直接重构而产生的有新词序句子的源头是完全不同的,而且似乎从实证中难以获得支持。

三、结论

汉语从SVO向SOV转变不仅表明词序变化的新方向,而且也是发生词序变化的新路径。在词序变化研究中,词序发生变化的不同路径存在的重要性再怎么强调都不为过。未能认识到这一经验主义事实会导致错误的预测和过于笼统的概括。

比如Venneman的提议不容许这些转变SVO→SOV,或SOV→FWO或FWO→OSV[7]。(FWO

表示“free word order”,自由词序)。总之,我们应注意,不少研究者关注着有关词序变化方向的研究,但要研制出概括性的一般规则还不成熟。

[1] 王力.王力文集(第三卷)[M].济南:山东教育出版社,1985:245.

[2] Dobson,W.A.C.H..Late Archaic Chinese[M].University of Toronto Press,1959.

[3]Greenberg,JosephR.Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Con⁃stituents,in Universals of Language[M].MIT Press,1966:73-113.

[4]Lehmann,W.P.A.Structural Principle of Language and Its Implications[J].Language,1973(49):47-66.

[5]Li,Charles N.,Thompson,Sandra A..Co-verbs in Mandarin Chinese:Verbs or Prepositions?[J].Language,1973(49):361-397.

[6]Greenberg,J.H..Indo-European and Its Closest Rela⁃tives:The Eurasiatic Language Family[M].Stanford University Press,2002:l2.

[7]Vennemann T..Syntax and Semantics[J].New York:Seminar Press,1973(12):40.

H043

A

2013年度湖南省哲学社会科学基金外语项目“语言类型学视野下的英汉语序对比研究”(13WLH47);2013年度湖南省教育厅科学研究项目(13C772)

刘泽海(1968-),男,博士研究生,副教授,研究方向为社会语言学、语言教育政策。

Who cheat?

cheat heaven?