自体血小板分离在大血管手术中的血液保护作用

袁辉 黄维勤 袁世荧

临床研究

自体血小板分离在大血管手术中的血液保护作用

袁辉 黄维勤 袁世荧

目的 探讨自体血小板分离在大血管手术中的血液保护效果。方法 选择武汉亚洲心脏病医院2014年7月至2015年12月择期行大血管手术的患者150例。患者ASAⅡ~Ⅲ级,年龄19~68岁,体重50~85 kg。将患者随机分为2组(n=75):A组,单纯术中自体血回收;B组,自体富血小板血浆(APRP)回输及术中自体血回收,整个血小板(PLT)分离过程在肝素化之前完成。于麻醉诱导前(T1)、肝素化前(T2)、出手术室时(T3)和术后1 h(T4)、24 h(T5)各时点检测血小板及血液凝血功能相关各项指标。记录体外循环(CPB)时间,主动脉阻断时间,术后1 h、24 h伤口引流量和异体输血量。结果 与A组比较,B组术后1 h时血小板计数明显升高,其中 A 组 PLT 计数为(89±25)×109/L,B 组 PLT 计数为(146±31)×109/L;术后 1 h、24 h引流量、异体红细胞、血浆输注量和异体血小板输注率显著降低(P均<0.05)。B组凝血速率(CR)、纤维蛋白酶原(FIB)、血小板功能(PF)与A组相比有明显差异(P均<0.05);B组术后并发症发生率与A组相比明显下降。结论 术前急性自体血小板分离联合术中自体血回收可明显改善大血管手术患者的凝血功能,并降低术后出血量、异体血的输注及术后并发症发生率。

自体血小板分离; 体外循环; 大血管手术; 血液保护

主动脉夹层是急性主动脉综合征的一种,这类患者病情危急,术后的不良转归是目前国内外心外科亟待共同攻克的难题。因为这类手术用血量大,所以往往会有大量异体血的输入,而大量异体血输入不仅增加传染病的感染机会,而且是术后并发症发病率和死亡率增加的独立危险因素。

术后出血、凝血功能紊乱主要原因还是体外循环中血液暴露于非内皮化的体外管道,导致血小板数量减少及其功能障碍。自体血小板分离是一种连续的血液分离技术,是将预计体外循环时间较长、高危出血手术的患者,通过自体血液分离装置将采集的自体血分离为贫血小板血浆、富血小板血浆和浓缩红细胞三部分,从而避免了血小板保留于异体管道,减少了血小板的激活与吸附,达到血小板数量和功能双重保护的目的。

本研究旨在探讨术前自体血小板分离回输联合术中自体血回收是否能改善大血管手术患者的凝血功能,并降低术后出血量和异体血的输注。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择武汉亚洲心脏病医院年龄18岁以上行体外循环下大血管手术(Stanford A型夹层)的患者150例,病例选取时间从2014年7月至2015年12月。本研究获得本院伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

排除标准:术前血小板数量<100×109/L、血小板功能不全或凝血功能障碍、肾功能不全(肌酐>2 mg/dl)、贫血、低蛋白血症(总蛋白<60g/L)、肝功能异常、合并神经系统症状、妊娠。

1.2 分组 入选150例患者,随机数字表法分为A组及B组各75例。A组术中仅用自体血回收,B组术中用血小板分离及自体血回收。

1.3 麻醉、试验操作及手术方法

1.3.1 麻醉方法 患者入室常规监测5导联心电图及脉搏氧饱和度、鼻咽温、肛温、桡动脉压、足背动脉压、中心静脉压。麻醉诱导常规应用静脉注射咪达唑仑0.1 mg/kg、芬太尼 5~10μg/kg、苯磺顺式阿曲库铵0.2 mg/kg;吸入1%~2%异氟烷,持续应用微量泵输入芬太尼、顺式阿曲库铵、丙泊酚维持麻醉。

1.3.2 富血小板血浆的分离和回输 麻醉平稳后至体外循环开始前提取富血小板血浆:应用Cell Saver5+型血细胞回收机的血小板分离模式提取富血小板血浆。从右侧颈内静脉导管抽取全血,速度约60 ml/min,枸橼酸钠枸橼酸葡萄糖溶液抗凝。先快后慢的离心方式分离全血,依次得到贫血小板血浆、富血小板血浆及浓缩红细胞。贫血小板血浆和浓缩红细胞开始新一轮分离过程的同时酌情回输给患者。富血小板血浆暂时储存于血小板采集袋常温震荡保持,体外循环结束,鱼精蛋白中和肝素后10 min内回输给患者,使未受损的血小板及多种凝血因子迅速参与凝血过程,防止或减少术后出血。预计一个循环需10 min,约3个循环,获得富血小板血浆的目标浓度是患者血浆量的20%~30%。

自体血回收分为术中自体血回收、术后引流血回收两种(本研究主要指术中自体血回收)。回收方法:用负压吸引装置回收术中出血,回收后经洗涤、过滤浓缩制作成45%~65%的压积红细胞再回输。

1.3.3 输血指征 输红细胞指征:术后Hb<80 g/L,体外循环中Hb<70 g/L。输FFP指征:①出血时,PT>正常1.5倍,或INR>1.6,APPT>正常2倍;②大量失血或大量输血后(出血量或输血量相当于患者自身血容量,70 ml/kg);③血液回收洗涤成品>2000 ml。输血小板指征:血小板计数<50×109/L,或术中、术后发生难以控制的渗血,并确定或高度怀疑血小板功能障碍者,或慢性出血,TEG结果显示MA值降低,血小板功能低下。

1.4 观察指标 ①一般情况及时间:患者基本情况及体外循环时间、主动脉阻断时间、术后机械通气时间、ICU停留时间、出院时间及住院费用。②出血情况:患者术中及手术结束即刻,术后1 h、24 h胸引管引流量。③输血情况:术中自体血小板及自体回收红细胞量、术中和术后异体红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆(FFP)、冷沉淀的使用量。④血常规和凝血功能:于麻醉诱导前(T1)、肝素化前(T2)、出手术室时(T3)和术后 1 h(T4)、24 h(T5)抽取患者全血测定血红蛋白(Hb)、红细胞压积(Hct)、血小板计数、全血激活部分凝血酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)、纤维蛋白酶原(Fib)、凝血速率(CR)、血小板功能(PF)、D-二聚体。⑤术后并发症:包括肾功能衰竭、因失血过多再次开胸手术、深静脉血栓、MACCE(主要不良心脑血管事件)。

1.5 统计学方法 所有数据采用SPSS 17.0统计学软件进行分析。计量资料以±s表示,组间比较采用成组t检验,组内比较采用重复测量设计的方差分析;偏态分布的计量资料以中位数(四分位数间距)[M(Q)]表示,组间比较采用秩和检验;计数资料比较采用Fisher确切概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般资料及围术期各指标比较 两组患者一般资料及围术期各指标比较未见统计学差异(P>0.05),见表 1。A 组洗涤红细胞为(565±170)ml,B 组洗涤红细胞为(420±175)ml。B 组分离的全血容量为(1285±115)ml,分离出富血小板血浆(265±30)ml,采集用时间(32±9)min,琥珀酰明胶用量为(495±65)ml。B组术后24 h胸腔引流量和异体红细胞、血浆、血小板输入量显著少于A组(P<0.05),两组 ICU 滞留时间无差异(P>0.05)。见表 2。

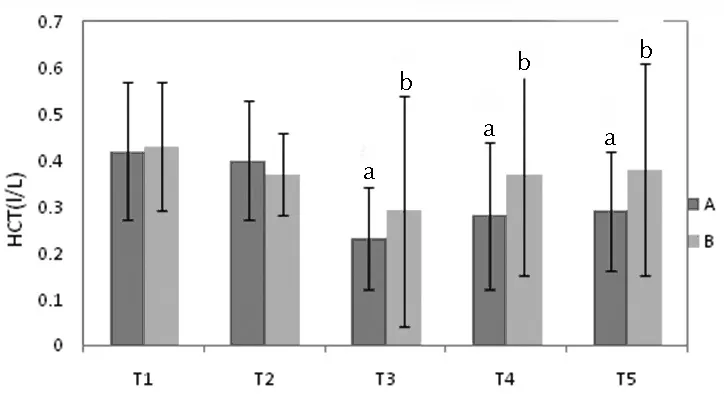

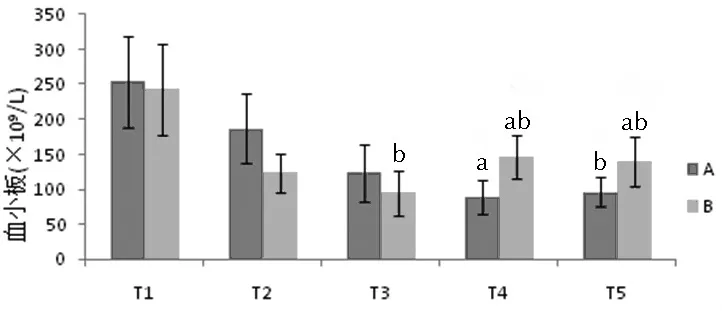

2.2 两组患者红细胞压积(HCT)及血小板计数比较 HCT值:两组各时相与T1时相比,T3和T4时相均降低(P<0.05),T2时下降不明显(P>0.05),T4时相均升高至T1水平(P>0.05)。血小板值:两组各时相与T1时比较均降低(P<0.05)。两组间比较B组 T1和 T5时无差异(P>0.05),T2和 T3时 B 组低于A 组(P<0.05),T4时 B 组显著高于 A 组(P<0.05)。见图 1、2。

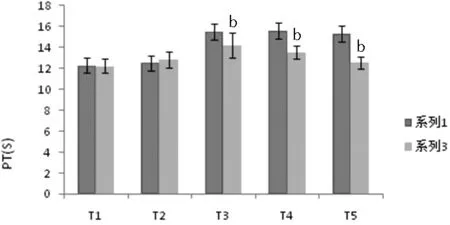

2.3 两组患者各时点凝血功能各指标比较 T3、T4、T5时两组凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)均较T1延长,纤维蛋白原(FIB)较T1降低,其余时点与T1比较未见统计学差异。两组间T3、T4、T5时点 PT、APTT、FIB 两两比较差异有统计学意义(P<0.05)。见图 3~5。

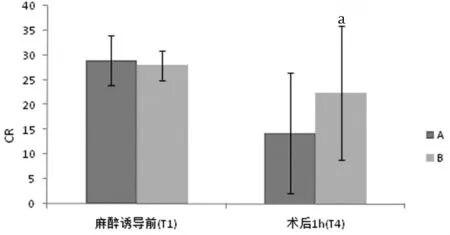

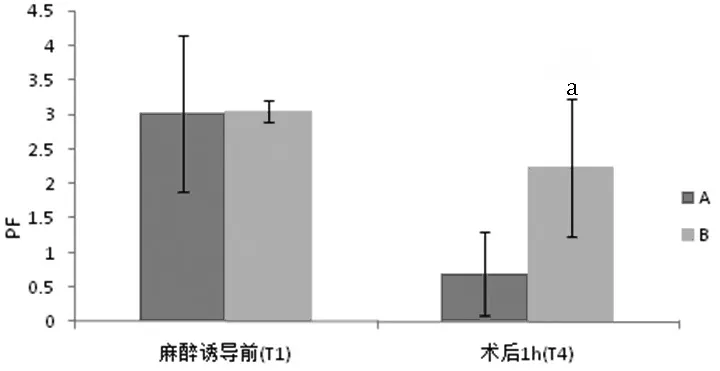

2.4 凝血速率(CR)和血小板功能(PF)比较 CR和 PF A 组 T4时较 T1时显著降低(P<0.01);B 组 T4时则恢复至 T1水平(P>0.05)。见图 6、7。

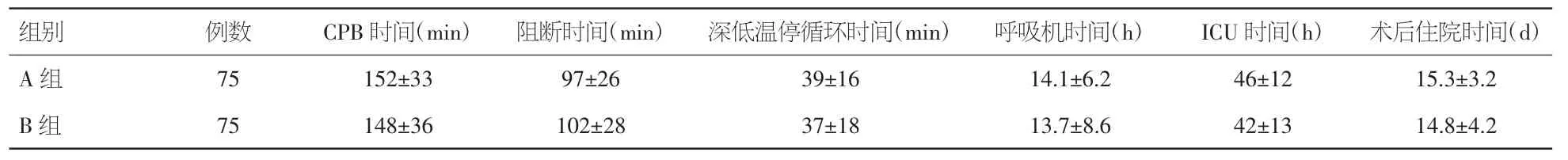

2.5 两组术中体外循环时间、主动阻断时间、术后机械通气时间、ICU停留时间及出院时间比较 两组各指标比较未见统计学差异,见表3。

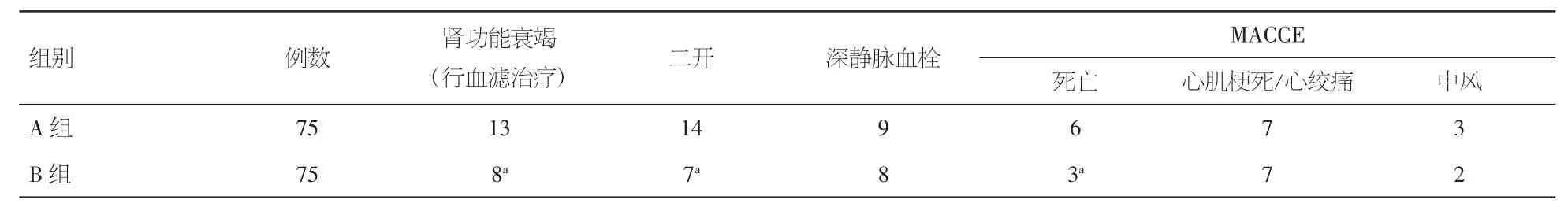

2.6 两组患者术后主要并发症比较 与A组相比,B组的并发症包括肾功能衰竭、再次开胸手术、MACCE(主要不良心脑血管事件,包括死亡、心肌梗死、心绞痛、中风)明显下降(P<0.05),见表 4。

表1 两组患者一般资料比较(±s)

表1 两组患者一般资料比较(±s)

心功能分级(NYHA) ECC时间(min)Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级A 组 75 54/21 43±19 28.6±3.2 0 58 11 1 93±17 B 组 75 60/15 39±21 24.3±3.4 0 55 15 0 98±16组别 例数 男/女 年龄(岁)体重指数(kg/m2)

表2 两组患者术后胸引量、输血量、输血率和ICU停留时间比较(±s)

表2 两组患者术后胸引量、输血量、输血率和ICU停留时间比较(±s)

注:与 A 组比较,aP<0.05

组别 例数 术后1 h胸引量(ml)ICU时间(h)A 组 75 170±65 730±175 2.6±1.2 420±85 2.3±0.3 565±170 75±20 B 组 75 120±48a310±126a1.0±0.3a170±50a0.6±0.5a420±155a68±15术后24 h胸引量(ml)24 h异体红细胞输入(U)24 h异体血浆输入量(ml)24 h异体血小板输入量(U)术中洗涤红细胞(ml)

图1 两组患者红细胞压积(HCT)比较

图2 两组患者血小板计数比较

3 讨论

主动脉夹层是一种目前较为罕见的心血管急重症,但由于我国近年来心血管疾病发病率呈快速上升趋势,因此主动脉夹层的发病率也明显高于其他类型的主动脉疾病[1]。从分型上看,急性A型主动脉夹层发病突然,病情往往最为严重,夹层内膜裂口累计范围广,穿破入心包腔或破裂出血致死的发生率高,容易发生重要脏器灌注不良、心包压塞等严重并发症,如不能及时救治,病死率极高[2-4]。据报道[5],A型夹层患者大多数在送到医院或确诊前即已死亡,在24 h内未经治疗病死率高达20%以上,因此患者早期诊断及时治疗尤为关键。手术治疗是目前的首选治疗手段。有研究显示,此类手术的并发症主要集中在出血、神经系统、肝肾功能衰竭以及肺部感染[6]。而这些并发症也都与出血及出血导致的异体血输入过多有密切关系。以往的血液保护策略包括术前急性等容血液稀释(acute nomovolemic hemodilution,ANH)、术中及术后血液回收和药物的应用,对于这类经历深低温停循环(deep hypothermic circulatory arrest,DHCA)的大血管手术患者来说,这些措施明显不足,术后凝血功能紊乱的问题亟待解决,因此血小板功能的保护作用已成为血液保护措施应用和研究的重要课题。此外,心脏手术体外循环期间的低温以及肝素应用亦可损害血小板功能,导致血小板功能减退[7,8]。

表3 两组患者术中体外循环时间、主动脉阻断时间、术后机械通气时间、ICU停留时间等各指标比较(±s)

表3 两组患者术中体外循环时间、主动脉阻断时间、术后机械通气时间、ICU停留时间等各指标比较(±s)

组别 例数 CPB时间(min) 阻断时间(min) 深低温停循环时间(min) 呼吸机时间(h) ICU时间(h) 术后住院时间(d)A 组 75 152±33 97±26 39±16 14.1±6.2 46±12 15.3±3.2 B 组 75 148±36 102±28 37±18 13.7±8.6 42±13 14.8±4.2

表4 两组患者并发症比较(例)

图3 两组患者不同时点PT的比较

图4 两组患者不同时点APTT的比较

图5 两组患者不同时点FIB的比较

图6 两组患者凝血速率的比较

图7 两组患者血小板功能的比较

有研究显示,术前将患者血小板进行分离制备出富血小板血浆并在术后回输,能保持更好的凝血功能[9],具有较好的血液保护效果。也有研究表明,与血小板数量相比,血小板功能对于纠正围术期的凝血功能障碍具有更重要的临床意义[10]。

所以我们在这类手术中采用了自体血小板分离回输技术,我们在研究中发现,富血小板血浆回输的患者术中凝血功能恢复较早,血小板功能较强,术后引流量明显减少,异体红细胞和血浆输注率显著降低。其术后出血量减少的原因可能是以下两点:第一,富血小板血浆中的血小板没有受到体外循环的破坏,数量和功能均得以保存。第二,血浆中的凝血因子如纤维蛋白原、因子V和Ⅷ在新鲜采集的富血小板血浆中均保持了完整活性,若经历体外循环,这些物质会受到不同程度的破坏。

我们采用的Sonoclot凝血监测仪及血小板功能分析仪,可提供止血全程的精确资料[11,12],并且描述了血样在体外从纤维蛋白的形成到纤维单体集聚,以及血小板发挥作用、血块收缩和纤维蛋白溶解的全过程。研究中显示,富血小板血浆回输组的患者凝血速率(CR)、纤维蛋白酶原(Fib)、血小板功能(PF)与对照组相比有明显改善,说明通过自体血小板分离回输技术,患者的凝血因子、血小板的数量及功能都得到了很好的保护。

我们还发现,在本研究中采用自体血小板分离富血小板血浆回输患者的并发症包括肾功能衰竭、再次开胸手术、MACCE(主要不良心脑血管事件,包括死亡、心肌梗死、心绞痛、中风)发生率与对照组相比明显下降,这可能与这组患者凝血功能恢复较早、异体红细胞和血浆输注率较低有关。

我们在传统自体血小板分离回输技术的基础上,还对应用中不足的方面进行了改进,如采血分离过程中加用氧代谢和凝血监测,即在麻醉后体外循环前,在保持SVO2>70%及血栓弹力图指标正常前提下连续采血分离,分离提取过程中当SVO2<70%酌情输注部分分离所得的红细胞,保证采血量及患者的安全。

综上所述,富血小板血浆回输患者术中的凝血功能恢复较早,血小板功能较强,术后引流量减少,异体红细胞和血浆输注率较低;并发症与对照组相比明显下降。这说明富血小板血浆术后回输对大血管手术患者具有较好的血液保护作用,这与血小板在数量和功能两方面都受到保护有关。B组一方面减少了体外循环激活的血小板数量及释放的多种有害因子;另一方面还可以增加术后具有正常功能的血小板数量。所以说自体血小板分离技术与其他血液保护技术联合使用,增强了血液保护效果,在经历体外循环的心血管手术尤其在大血管手术中具有极高的应用价值。

因此,从本研究可以得出以下结论,术前自体血小板分离回输联合术中自体血回收可明显改善大血管手术患者的凝血功能,并显著降低术后出血量、异体血的输注及术后并发症发生率。

[1]马志高,金沐,程卫平,等.急性主动脉夹层并发急性肺损伤的研究进展.心肺血管病杂志,2015,34:319-321.

[2]朱俊明,李炳,梁岳培,等.妊娠合并急性A型主动脉夹层的外科治疗.中华胸心血管外科杂志,2012,28:336-339.

[3]王亮,常谦,于存涛,等.Stanford A型主动脉夹层术后院内死亡危险因素分析.中华外科杂志,2012,50:422-425.

[4]李菲,刘楠,董平,等.A型主动脉夹层术后行连续性肾脏替代治疗患者死亡危险因素分析.心肺血管病杂志,2014,33:834-837.

[5]尚蔚,刘楠,闫晓蕾,等.A型主动脉夹层手术后发生呼吸功能不全的危险因素分析.中华胸心血管外科杂志,2011,27:349-352.

[6]徐建红,张雄信,陈寒,等.Stanford A型主动脉夹层手术的麻醉管理.中华医学杂志,2012,92:2905-2908.

[7]Weber CF,Dietrich W,Spannaql M,et al.A Point-of-care Assessment of the Effects of Desmopressin on Impaired Platelet Function Using Multiple Electrode Whole-Blood Aggregometry in Patients After Cardiac Surgery.Anesth Analg,2010,110:702-707.

[8]王中,薛玉良,王洪武,等.富血小板血浆分离与急性等容性血液稀释血液保护效果的对比研究.中国体外循环杂志,2013,11:213-216.

[9]魏海燕,史宏伟,鲍红光,等.急性血小板分离回输对体外循环心脏直视手术患者的血液保护效果.中华麻醉学杂志,2011,31:812-815.

[10]Harrison P.Platelet function analysis.Blood Rev,2005,19:111-123.

[11]Ganter MT,Monn A,Tavakoli R,et al.Kaolin-based activated coagulation time measured by sonoclot in patients undergoing cardiopulmonary bypass.J Cardiothorac Vasc Anesth,2007,21:524-528.

[12]魏海燕,丁正年,史宏伟,等.急性血小板分离制备心脏手术患者富血小板血浆的质量分析.中国实验血液学杂志,2014,22:521-524.

The blood protective effect of autologous platelet separation technique in cardiac vascular surgery

YUAN Hui*,HUANG Wei-qin,YUAN Shi-ying.*Department of Anesthesiology,Wuhan Asia Heart Hospital,Wuhan 430022,China

Objective To investigate the protective effect of blood in vascular surgery in the separation of autologous platelet to provide the basis for clinical application and promotion.Methods 150 patients undergone elective major vascular surgery were selected from July 2014 to December 2015,ASA gradeⅡ,aged 19 to 68 years old,weight 50-85 kg.The patients were randomly divided into two groups(n=75),A group:autologous blood recovery,group B:autologous platelet rich plasma(platelet rich plasma autologous,APRP)and intraoperative autologous blood recovery,the whole process of platelet separation in the heparin before the completion of the.Before the induction of anesthesia(T1),pre heparin(T2),out of the operation room(T3)and 1 h(T4),24 h(T5)at each point in time to record the relevant indicators of blood coagulation function.Recording ECC time,aortic clamping time,postoperative 1 h,24 h lead flow and allogeneic blood transfusion volume.Results The PLT count after operation for 1 h in group A was(89±25)×109/L and B group PLT count was(146±31)×109/L,there was significantly higher platelet count in group B.The drainage,allogeneic red blood cells,plasma lost fluence and allogeneic platelet infusion rate in postoperative 1 h and 24 h were decreased significantly(P<0.05).The coagulation rate(CR),plasminogen(FIB),platelet function(PF)had significant difference between two groups(P<0.05).The postoperative complications rate in group Bwas significantly decrease compared with A group,the rest of the index difference had no statistical significance(P>0.05).Conclusion Preoperative autologous plateletpheresis combined with intraoperative autologous blood recovery can significantly improve the coagulation function of patients with vascular surgery,and reduce the amount of allogeneic blood transfusion and postoperative bleeding.

Autologous plateletpheresis; Cardiopulmonary bypass; Major vascular surgery; Blood conservation

430022 湖北省武汉市,武汉亚洲心脏病医院麻醉科(袁辉、黄维勤);华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉科(袁世荧)

10.3969/j.issn.1672-5301.2016.11.019

R654.2

A

1672-5301(2016)11-1030-05

2016-05-20)