论雷蒙德·威廉斯对历史唯物主义的释义重建

——一个“文化唯物主义”视角下的探讨

刘 娟

(中国政法大学马克思主义学院,北京 100088)

论雷蒙德·威廉斯对历史唯物主义的释义重建

——一个“文化唯物主义”视角下的探讨

刘娟

(中国政法大学马克思主义学院,北京 100088)

在实现历史唯物主义的英国式重建的过程中,雷蒙德·威廉斯通过融合本土的文化分析方法提出“文化唯物主义”这一概念。这种重建工作可以界定为“以文化唯物主义为视角的释义重建”,主要包括从“二分”到“总体”、从“决定”到“颠倒”两个方面。同时,威廉斯的这种重建工作深受以卢卡奇、阿尔都塞等为代表的西方马克思主义的理论范式的影响,本质上是一场“英马式的西马实践”。

雷蒙德·威廉斯;历史唯物主义;文化唯物主义

20世纪50年代以后马克思主义尤其是西方马克思主义在当代英国的传播与发展,主要是以“文化”为议题、以“历史唯物主义”为方法而展开的。雷蒙德·威廉斯作为英国文化研究的奠基人和主要代表人物,他通过融合本土的文化分析方法(尤其是伯明翰学派的相关理论贡献)形成了一个核心概念,即“文化唯物主义”,该概念的核心是将文化视为一种“总体”的生产过程(productive process)。我们知道,根据传统历史唯物主义的阐释路径,文化作为生产过程的物像化反映,其本身虽然带有脱胎于生产过程的种种印记,但若将文化看作生产过程本身,则会招致众多持文化上层建筑论观点的马克思主义者的质疑,而这种上层建筑论也一直在马克思主义的传播与理解史中占据“正统”地位。基于此,本文拟将威廉斯重建历史唯物主义的维度定义为“以文化唯物主义为视角的释义重建”,主要包括从“二分”到“总体”、从“决定”到“颠倒”两个方面,同时致力于阐释威廉斯如何借由西方马克思主义者卢卡奇、阿尔都塞等人的相关理论实现历史唯物主义在英国的重新书写。

一、从“二分”到“总体”

威廉斯认为,经济基础与上层建筑这一对范畴是探讨马克思主义文化理论的前提和关键,虽然这对范畴由于采用了比喻手法容易使人们想到某种凝固的、界限分明的空间关系[1](P80)。至于建筑比喻的出处,通常认为是马克思1859年《〈政治经济学批判〉序言》中的经典段落:“这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”[2](P3)威廉斯利用自身所擅长的词源学考察方法,在《马克思主义与文学》一书中,由1859年序言出发分别考察了上层建筑和经济基础这两个概念在马克思著作中的原始形态:一是上层建筑。上层建筑在马克思的著作中有两处经典阐述,除却1859年序言,还有一处是马克思写于1851年至1852年的《路易·波拿马的雾月十八日》,在此文中,马克思认为整个上层建筑包括“情感、幻想、思想方式、人生观”是耸立在不同的财产形式和生存条件上的,并且,“通过传统和教育承受了这些情感和观点的个人,会以为这些情感和观点就是他的行为的真实动机和出发点。”[3](P695)在这里,马克思把上层建筑限定为一个阶级整体的“情感和观点”,即阶级意识。但在序言中的用法显然不同,序言中第一次使用上层建筑时马克思是将之限定为“法律的和政治的”,也就是说,上层建筑一词是用以解释法律关系和国家形式的,而第二次使用上层建筑一词马克思将之置于社会革命发生时,此时的上层建筑就不仅仅包括法律的和政治的上层建筑,还有“宗教、艺术和哲学”等可以意识到变革冲突力的意识形态形式。无论马克思当时对上层建筑作此种外延上的扩展的初衷是什么,威廉斯发现在马克思主义后来的发展中,上述三种含义分别指向三种实践旨趣,依次是制度机构、意识形式、政治和文化实践,同样,这也是那些试图改造和重新评价上层建筑的理论尝试的基本方向,通过这三种实践旨趣他们一直强调上层建筑的复杂性和实体性。二是经济基础。经济基础一词在1851年至1852年的著作中还没有出现,但这一概念一直伴随着马克思对上层建筑的分析,即上层建筑若不是矗立在某种经济基础之上的事物,我们就无法分析、无法理解它的本质与存在方式,只不过在此阶段或更早时期,“起源式”的分析模式代替着经济基础/上层建筑模式,马克思将特定形式的所有制形式、生存的社会条件、物质生产等诸经济表现形式归为政治、法律、阶级意识、文化等上层建筑的起源。而在1859年序言中,起源式的分析模式被一种空间隐喻所代替,马克思在此时将所有涉及上层建筑起源的术语统统归结为经济基础的变体,虽然这些术语在某种意义上并不对等。由此造成这样一种局面,相对于上层建筑一词在马克思之后的马克思主义中含义的多变与不确定,经济基础则更为混乱,在英语中被译为base(基础),在法语中被译为infrastructure(下部结构),在意大利语中被译为struttura(结构)。然而,这种译法上的混乱往往使人们忽略隐藏在这些不一致背后的一致性问题,威廉斯认为实质问题在于,经济基础在马克思到马克思主义转换的过程中变成了相对封闭的范畴或相对封闭的领域,于是它与能动的上层建筑要么在时间上发生关联,经济基础在前,上层建筑在后;要么在空间上发生关联,经济基础在下,上层建筑在上,这种空间模式旨在区分经济基础与上层建筑的层次和水平。总而言之,马克思所一直批判的那种将不同活动领域分离开来的二分模式在历史唯物主义中尤其是在经济基础/上层建筑中又死灰复燃了。

自此我们可以看出,在所有关于历史唯物主义与社会现实关系问题的探讨中,争论的关键往往不是社会中的哪些要素是上层建筑,哪些要素是经济基础,而是这种经济基础/上层建筑二分模式是否能够解释复杂的社会现象。威廉斯认为自马克思在1859年序言中将社会区分为经济基础和上层建筑两个领域之后,许多马克思主义者在分析社会问题时停留在这种二分法的框架中。其中,也有部分人将这种二分法进行了微调,大致可分为两类,一类是时间上的延宕或不平衡,一类是空间上的远近(其中又包括两种变体,一种变体关注决定作用的大小;一种变体关注中间环节,将二分法变为三分法或更多)。凡此种种分析方式的一个共性是都开始将基础与上层建筑当成两个仿佛可以分割开来的实体对待,这与马克思在运用历史唯物主义时对现实关系复杂性的实际认定相去甚远。因此,与这种二分模式相反,威廉斯认为我们在运用马克思所创立的历史唯物主义时真正需要研究的是“具体的、不可分割的现实过程”[1](P89)。那么这种“现实过程”究竟是指怎么一种过程或者具备何种特征呢?我们通过威廉斯的相关论述大致可归结为以下两点:第一,与那些试图重新改造和评价上层建筑的理论尝试所不同的是,威廉斯认为“观察经济基础中的这种外延的特质比起观察那总是多变的和可变的上层建筑的外延更重要”[1](P87),因为在现代资本主义社会中,如果我们要把法律、政治、文化等上层建筑诸因素同生产和工业等更为物质性的过程区分开来,完全是一种不切实际的做法,“这些绝不是上层建筑的活动。他们必然是物质生产,在这些生产中某种显然是自足的生产方式可以单独实行”[1](P87),也就是说,真实的世界并不存在预先假设的什么领域、什么上层建筑,存在的只是总体的生产实践,通过这个总体人们才赖以把握到整个社会中的各个要素。第二,将经济基础(也可称之为生产关系、生产方式或现实基础)本身看作为一种不断发展着的、充满内部矛盾的过程,该过程包含着人们的活动方式以及由该方式所构成的种种具体活动,基于此,即便不通过将上层建筑降格到次生位置的方式(经济基础是客观的),我们也能分析出它的动态演变,正如马克思在《资本论》中所描述的那样,资本主义生产方式与中世纪生产方式各自对应不同的精神生产,如果要理解与生产方式相适应的精神生产特征及其余物质生产间的关系,就必须考察物质生产的一定历史形式[4]。

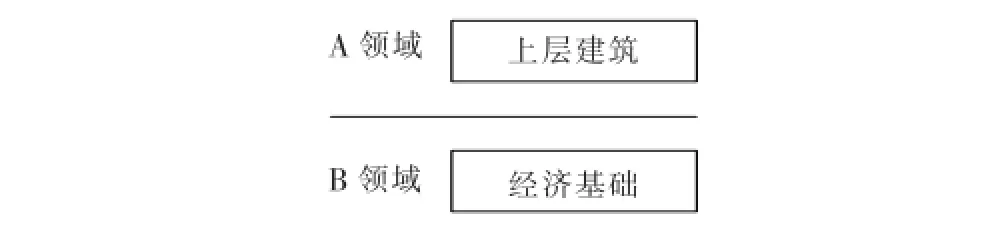

通过上述分析我们可以看出,当威廉斯致力于克服经济基础与上层建筑、生产力与生产关系的二分模式时,以卢卡奇为代表的西方马克思主义者的“总体辩证法”对他影响很大。威廉斯非常肯定卢卡奇的总体辩证法,他认为传统二分模式中的实体性描述忽略了历史唯物主义在分析社会现象时对“构成性”过程的关注,这种构成性因其结构维度和历史维度而使建筑比喻中所隐喻的静止的空间关系流动起来(如图1、图2所示)。

图1

图2

上述两幅图分别展示了两种分析经济基础与上层建筑关系的模式,其中图1是威廉斯所批判的二分模式,虽然该模式也分析经济基础与上层建筑的相互作用,但其基本特征是预先假定一个社会整体中存在A和B两个领域且两个领域是分离的;图2展示的是威廉斯以文化唯物主义的视角对经济基础/上层建筑关系的解读,该解读方式包括“结构总体”(要素)和“历史总体”(环节)两个方面,其中“结构总体”表示的是经济基础对上层建筑的统摄作用,政治的、经济的、文化的、法律的要素都是这个统一体中的差别,不同要素之间相互作用,但是有机总体对各个要素具有全面的、决定的统治地位。而“历史总体”是指一个总体中包含各个节点,如节点A和节点B,一旦节点A发生变化流动到节点B,总体所发生的改变也必然引起上层建筑的某种变化。

但威廉斯借用卢卡奇的总体辩证法是否真的实现了对二分模式的批判?从表面上看,用结构总体的横断面分析和历史总体的纵断面分析的确确认了现实过程的复杂性,而这种复杂性也要求在方法论上不能采用简单的二分模式去解决问题,但我们仔细分析就会发现,A领域和B领域的二分被另外一种更为深刻的二分所取代:总体与要素(某种意义上也可称之为本质与现象,总体作为本质,要素作为现象)。但当威廉斯采用卢卡奇的总体辩证法作为自己重释历史唯物主义范畴的理论资源时,他必然无法避免总体辩证法所隐藏着的黑格尔式的“本质决定现象”模式,正如阿尔都塞在《保卫马克思》一书中所写道的那样,这种模式预先假定了任何历史社会都是由无数具体决定因素所构成(包括政治、风俗、习惯、经济制度、艺术、哲学、宗教等),这些决定性因素“在一个统一的内在本原中得到反映,这个本原就是所有这些具体的决定因素的真理性”[5](P90)。阿尔都塞认为卢卡奇的总体性只是巧妙地将经济基础与上层建筑的二分模式置换为本质与现象的同心圆结构,如同我们往水中投掷石子,水波会一环一环往外扩展一样,同心圆结构的简单矛盾也会“发展”。这个发展的过程是:最原始的矛盾统一体撕裂为两个对立面,这两个对立面在两重性中具有同一性,在外在性中具有内在性。起初这两个对立面是相互抽象的,这种状况直到对立面恢复原有的统一为止,但这个新的统一体却比原有的统一体丰富、具体,因为统一体外化为对立面的过程即是它丰富化的过程。这样在阿尔都塞看来黑格尔原有的圆圈外面又多了一个更大的圆圈,但这个新的圆圆只是变大了,圆心依然还是原始统一体的圆心。也就是说,这种结构隐含着本质主义的暗流,而这恰恰与英国马克思主义者注重现实经验的分析路径截然相反。因此,威廉斯也意识到要想真正超越经济基础与上层建筑的二分模式,还必须深入解释一个更为复杂的概念,即表述二分模式之机制的“决定”(determination)概念。

二、从“决定”到“颠倒”

如上文所述,要想真正超越生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的二分模式,威廉斯认为我们还必须解决由二分论模式演化而来的“决定论”模式,而且后者作为二分模式存在之机制影响更为深远、在理论层面上更加难以解释,但我们也不能如反对马克思主义的理论者那样完全抛弃“决定”概念,诚如威廉斯所言:“缺少这些决定概念的马克思主义毫无价值,可带着许多它现在所特有的那种决定概念的马克思主义则又完全丧失了能力。”[1](P90)因此,威廉斯对决定论模式的批判走的还是传统的道路,即在坚持马克思思想的基础上试图厘清决定论模式的本真与演变,而不是将这一模式当作无关紧要的教条加以完全抛弃。

在马克思之后的马克思主义的发展史上,曾出现两种类型的决定论模式,一种是从外部性含义出发理解的抽象决定论,这种决定论认为某些外在于行动或过程的力量(如上帝、自然、历史规律)无需重视行动过程参与者的意愿便可以控制一切;另一种是与抽象决定论外表相似的内因决定论模式,该模式认为一个行动过程的基本性质或构成成分的属性决定着这一过程的发展,而由于过程的特性是不可改变或相对固定的,所以发展只与条件和条件的组合方式的改变有关,因而是可以预见的[1](P91)。威廉斯通过考察马克思关于这一问题的论述发现,马克思主义的决定论在其最开始的阶段更类似于内因决定论模式。马克思在《德意志意识形态》中曾写道:“人们所能达到的生产力的总和决定着社会状况。”[3](P160)再如在1859年《〈政治经济学〉序言》中所述:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系。”[2](P2)马克思在这两处引文中所强调的“能达到的”和“在自己生活的社会中”在威廉斯看来是在不断地确认客观条件的先决性,但这些客观条件究竟是内部的还是外部的呢?如果是作为外部的话,那么便意味着经济的客观规律是作为绝对的客观条件,人们无法控制它,只能试着去理解它,从而遵循其行事。而如果将这些客观条件视为内部的话情况则是另外一回事,作为内部的客观条件是人们在特定的历史时刻所面对的社会状况,也就是人们“所能达到的”和得以进入的条件,我们创造我们的历史但是我们是在十分明确的前提和条件下去创造的,因此历史的客观性即历史参与者进入历史的限定,所谓“决定”即是“限度的设定”(the setting of limits)。

那么,这个限度的设定者是谁呢?根据传统马克思主义的经典阐释,在历史的发展过程中是生产力决定生产关系,有什么样的生产力就有什么样的生产关系,马克思也曾在《哲学的贫苦》中论述到与手推磨相应的是封建制度、与蒸汽磨相应的是资本主义,也就是说在社会形态的发展过程中是生产力依照其不同的发展阶段为自己生产出生产关系进而与生产力相适应,一切生产力的发展都会引起生产关系领域的变革,从而产生新的生产关系与发展了的生产力相适应。而这种观点在马克思1859年序言中又进一步得到强调,即一种新的社会形态只有在它的物质条件完全在旧社会的胎胞里面成熟之后才能出现。这种生产力的优先性一直在马克思主义的正统阐释模式中占据统治地位,既然一切都可以通过生产力与生产关系先适应后矛盾的过程得到解决,那么自发的革命也就不那么重要了。在威廉斯看来,按照这种路径历史唯物主义的批判性和革命性就不仅在实践中而且也在学理层次上堕入了消极、物化的形式当中,因此他要重新恢复历史唯物主义的革命性就必须实现对生产力优先性的“颠倒”。与传统马克思主义相反,他认为在生产力与生产关系的统一体中,生产关系具有优先性,也即“决定”过程“限度”的给予者是“生产关系”。此处威廉斯通过将我们的关注点从生产力拉向生产关系的方式开启了他对决定论模式的第一步“颠倒”。

如何颠倒呢?首先必须说明,传统决定论模式认为在讨论生产力与生产关系的关系时,位于第一位的生产力始终是决定性的,由此出发我们在进行历史唯物主义的阐释时也始终应该遵循从生产力到生产关系的方向(生产力→生产关系),即使当社会发展到必须变革生产关系以促进生产力的发展时,生产关系也不能成为决定性的因素,因为此时更符合生产力的新型生产关系也是按照它能否促进生产力的发展而被选择的。另外,即使强调生产关系的反作用也不能说它相对生产力具有首要性,因为反作用的解释基础仍然是生产力的优先作用。当然,我们也不能说强调生产力对生产关系不可逆的决定作用不符合马克思历史观的本真面貌,只是一旦采取这种阐释模式,生产力与生产关系的关系就变得僵化固定了,这显然不符合马克思所倡导的历史辩证法。因此,威廉斯式“颠倒”的意义便在于使被第二国际和苏联教科书体系所机械化的决定关系变得辩证起来,沿循从生产关系到生产力再到生产关系的路径(生产关系→生产力→生产关系,注意此时分析前提已置换,生产关系优先,但也不反对生产力的最终决定作用)。而所以能完成这步颠倒是由于威廉斯借鉴了一种源自马克思并在卢卡奇的总体辩证法中得到具体诠释的总体决定论分析方法,该方法承认社会的有机体是一个普遍联系的总体,其中的每一个要素都或多或少的参与社会的自然历史过程,但作为总体的社会生产关系却优先于其中的任何一部分,生产力只有借助于生产关系才能现实地展示出来,如同马克思在《资本论》所述的那样,黑人并不是天生的奴隶,他只有在一定关系下才成为奴隶,纺棉花的机器如若不是在资本主义的生产关系下也断然不能成为资本。生产力就作为推动社会向前发展的力量而言在马克思的笔下并不是一个实体性的存在,所有的生产都是人们的实践活动在一定的社会形式中并依赖这种社会形式所进行的对自然的占有过程[2](P687)。因此,马克思对资本主义的批判锋芒直指的是生产关系领域,无情地批判作为现实的生产关系并诉诸阶级斗争来完成这一批判的现实化。可惜的是,马克思的这一理论旨趣却在后来的正统马克思主义者那里被遮蔽了,从而使得生产力与生产关系的辩证关系演变成了经济主义者所推崇的抽象决定论。威廉斯分析道,这种抽象决定论的产生是对历史经验“所作出的反应或解释”[1](P93),因为在现实的资本主义生产关系中,由于商品生产过程和商品结构的存在,表征人与人关系的生产关系呈现出了一种幽灵般的对象性,不止马克思主义者都普遍认为过程是超乎他们的意志和愿望的,由不受支配的规律所支配。如此一来,马克思的“决定”论还能回到起初那种作为“限度设定”意义上的生产关系优先性上吗?威廉斯发现,卢卡奇的总体辩证法可以看作是尝试回到这种原初理论立场的努力,如上所述,总体辩证法的实质是赋予总体以优先决定权,总体限定了社会有机体中各个因素发挥作用的范围和方式,该方法是“马克思取自黑格尔并创造性地改造成一门全新科学的基础的方法的本质”[6](P79)。卢卡奇不反对存在于生产力与生产关系之间的决定过程,但他的决定论不是生产力决定论而是总体决定论,比如当我们就作为生产工具的机器本身来分析它在社会发展中的作用时,我们往往会肯定它在缩短劳动时间、增加财富等方面的贡献,而一旦我们将其置于资本主义的生产关系中时机器往往就成为一种一体两面的存在,它缩短的劳动时间却延长了劳动者的工作日,它增加的财富却使劳动者变成了需要救济的贫民。

生产关系在限定生产力的同时也限定着存在于一定关系下的主体性活动,即那种旨在推翻现存社会关系的阶级斗争,威廉斯进一步分析道,当我们把决定界定为限度的设定时,主体性活动的意义何在?虽然人们可以通过浪漫冲动图绘出新型社会关系以及通过这些关系才能产生的新的生产活动,但新的关系毕竟还未化作现实,除非人们能够通过实际的社会变革,在阶级斗争中超越那些特定生产关系的决定限度。因而在威廉斯看来,在革命未到来之前如果只讲决定过程的限度设定必然会使历史唯物主义堕入消极的、客观主义的模式中,犯与经济主义一样的错误,所以“决定”这一概念不仅是指生产关系对生产力、主体性的设定,还包括在这一设定中的“施加作用力”。由此,威廉斯开始了他对决定论模式的第二步颠倒,主体性活动在被限定的同时也可对生产力与生产关系的统一体产生作用力,这种反向作用力不仅仅是针对那些限制的作用力,更为重要的是“这些积极的决定也是由那些新的、带着尚未实现的意愿和要求的构形(formations)所施展出来的作用力”[1](P95)。如果说当威廉斯将决定解释为“限度的设定”时他更多地借鉴了卢卡奇的总体决定论,那么当他把决定界定为由一种新的构形所施展出来的作用力时,阿尔都塞的结构主义则给了他很大启发。与那些坚决捍卫“文化主义”理论立场的英国马克思主义者(如汤普森)所不同的是,威廉斯在与上世纪60年代兴起的结构主义思潮进行争论时也积极吸收其中的有益成分,他后期的著述就明显呈现出结构主义的理论走向。威廉斯认为,阿尔都塞的多元决定论是一种理解生存境遇相对性和实践复杂性的更有效方式,它承认社会结构中的多种力量(也包括经济力量)都有可能发挥决定作用,这些相互联系、错综复杂的要素在特定的历史境遇中形成“结构”,不是作为想象中整体的各个要素而是作为结构表现出相互作用。威廉斯写道,阿尔都塞结构主义的“结构”决定论表示的是某一结构的结构性多重因果关系,按照这种思路,我们既可以描述社会中整体结构对局部结构的决定作用,又可以描述这些局部结构对其构成要素的决定作用,而且结构是内在于要素/效果关系统一体中的原因,就像马克思写道的那样,这是一种普照的光、特殊的以太,它“掩盖了一切其它色彩……它决定着它里面暴露出来的一切存在的比重”[2](P707)。因而,在威廉斯看来,多元决定的上述特征也可以被抽象为是按照内在结构关系的“规律”发生着演变,这样就容易使人们孤立地看待结构,将结构加以范畴式的客观化,从而使人们的注意力远离主体性的实践活动,这无疑是在重复经济主义的错误。所以,当我们谈及“决定”概念的“施加作用力”含义时,必须分别关注不同的构形过程,如政治构形、经济构形和文化构形等,而不是将它们囊括在一起进而忽略它们之间的不平衡。同时,关注任何构成过程也决不能忽略人的主体性活动,因为“决定做某事或被决定做某事,总是一种有意志、有目的的行动”[1](P95),施加作用力的过程也使得客观的构形内化到主体性的意愿中(阶级斗争),从而主体实践便能带着那些新的意愿以更有力的姿态冲破社会关系的限度设定,革命一触即发。

[1][英]雷蒙德·威廉斯.马克思主义与文学[M].王尔勃,周莉,译.河南:河南大学出版社,2008.

[2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[3]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[4]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第26卷第1册)[M].北京:人民出版社,1972:296.

[5][法]阿尔都塞.保卫马克思[M].顾良,译.北京:商务印书馆,2010.

[6][匈]卢卡奇.历史与阶级意识[M].杜章智,任立,燕宏远,译.北京:商务印书馆,1999.

On Raymond Williams'Interpretation Reconstruction of Historical Materialism from the Perspective of"Cultural Materialism"

LIU Juan

(School of Marxism,China University of Political Science and Law,Beijing 100088,China)

In the realization of British-style reconstruction of historical materialism,Raymond Williams raised a concept called"cultural materialism"which incorporated the cultural analysis of Britain.This reconstruction can be defined as the interpretation reconstruction from the perspective of"cultural materialism",which covers two aspectsfrom"dichotomy"to"totality"and from"determination"to"reversal".And at the same time,this reconstruction is significantly influenced by the theoretical paradigm of Western Marxism represented by Lukacs and Althusser.Essentially,it is a practice of Western Marxism that has more British theoretical style.

Raymond Williams;historical materialism;cultural materialism

B03

A

1672-934X(2016)04-0042-07

10.16573/j.cnki.1672-934x.2016.04.007

2016-05-20

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(15JJD710008)

刘 娟(1989—),女,河南郑州人,博士研究生,研究方向为国外马克思学研究。