中国民族管弦乐团训练中音响平衡关系的整合

——以《维吾尔族音诗》为例

杨 广

(贵州大学 艺术学院,贵州 贵阳 550003)

中国民族管弦乐团训练中音响平衡关系的整合

——以《维吾尔族音诗》为例

杨广

(贵州大学 艺术学院,贵州贵阳550003)

中国现代民族管弦乐团是以拉弦、弹拨、吹管、打击乐四大乐器组形成的具有丰富的音色音响和独特表现力的乐队表现形式,由于乐器种类多,每件乐器又都具备鲜明的个性特点,音色和音响丰富多变。文章通过以民族管弦乐《维吾尔族音诗》为例来对中国民族管弦乐团训练中音响平衡与融合进行具体分析阐述,并同时尝试予以解决。

民族管弦乐团;训练;音响平衡整合

中国“民族管弦乐团”这一大型乐队合奏形式在中国乃至世界各地的发展已逾半个多世纪,中国内地称之为民族管弦乐团,香港、澳门称之为中乐团台湾称之为国乐团;东南亚新加坡、马来西亚等地称之为华乐团、名称虽为各异,其形式和内容基本一致。早期是在20世纪20年代以郑觐文先生等人在上海发起的“大同乐会”为始,乐队最初由三十多人组成,分吹管乐、拉弦乐、弹拨乐、打击乐四大乐器组,音乐界一般将此作为我国现代民族管弦乐这一艺术形式的肇始。而后在1950年代由彭修文先生等民族音乐志士在此基础上对乐队进行改革创新,吸收借鉴西洋管弦乐团建制等因素成立了中国第一支大型职业民族乐团——中国广播民族乐团,此后全国各省市竞相参照学习这一模式,随之而来如雨后春笋般萌生出民族管弦乐团的新生态。

以此经过六十多年的发展,民族管弦艺术已经进入了一个新的时期,大量职业作曲家参与投入创作,已不再像过去由演奏员出身的作曲家单线创作状态,乐器质量的改革发展、演奏技术水准的提高、审美意识审美方式的多样追求与彰显、信息化时代多元文化艺术存在发展中的新局面,诸如这些新变化都为民族管弦乐团这一既古老而又年轻的艺术形式带来并提出了新需求、新责任,那么把握调控好民族管弦乐团训练中的音响平衡与融合的关系并对其进行整合,以更完美的艺术形象呈现在音乐艺术舞台之上是这一艺术形式发展的基础条件,本文就以民族管弦乐《维吾尔族音诗》为例论析民族管弦乐团训练中的以上问题。

一、弦乐组的整合

中国民族管弦乐团弦乐组由高胡、二胡、中胡、大提琴(或革胡)、低音提琴(或低音革胡)五声部组成。弦乐组在乐队中是人数最为众多的乐组。通常,职业的大型民族乐团为高胡6-8位、二胡10-12位、中胡6-8位、大提琴6-8位、低音提琴4-6位。弦乐组在乐器配置数量上是乐队中最多的,是乐队音响的基础。然而除低音弦乐外,胡琴类弦乐均为无指板皮革振动发音,因而音准的变化幅度较大,音量上不如西洋管弦乐队中的小提琴,乐器制造质量上高胡、二胡、中胡通常也存在很大的差异,客观上带来音色音质的不稳定性,整合弦乐组应关注:

第一,弦乐组中高胡、二胡、中胡并不完全是西洋管弦乐队中一提、二提、中提的声部关系,在乐队配置之前三者都是极富个性的独奏乐器,音色上存在着明显的差异,高胡明亮,二胡浑厚、中胡苍劲浓郁。定弦上高胡(d1-g)与二胡(a1-d1)相隔四度定弦,中胡(d1-g)比高胡低八度定弦,因而二胡与高胡不能做绝对等同的演奏同一旋律织体考虑。

第二,高胡、二胡、中胡除二胡由专职人员担当演奏外,高胡、中胡通常由二胡演奏者分兼,甚或调选二胡演奏技术水准较弱者担当,缺乏系统的训练和乐器性能的良好把握是这两声部通常存在的问题,因而应重点关注高胡、中胡的音质、音色的训练,强调弦乐群声中的整齐度。

第三,关注弦乐音区变化带来音色音量上的变化。由于弦乐是在相同弓速、弓压下音区越高音量越弱,胡琴类是无指板动物皮革振动发声,因而较之西洋管弦乐队弦乐音区变化带来的音量变化更为明显,音色上弦乐可通过弓速弓压的调整而获得音色上的渐变,音量上应从民乐自身的音响出发,不盲目地追求高音区的强大音量,否者易出现尖、扁、杂的音效。

第四,弦乐左手揉弦的运用是中国音乐声腔化音韵在器乐上的特殊运用,弦乐良好的揉弦可以起着柔化音韵的良好效果,而在整个弦乐群的演奏中揉弦就关乎音质音色的纯净度、音准的准确度,因而在整合弦乐组的音响中应根据音乐的内容、织体间的关系、和声等因素来确定揉弦的运用,揉弦技术也应关注滚揉、压揉的选择运用,杜绝压揉的随意性。

从作品《维吾尔族音诗》117小节开始到119小节是弦乐组中高胡、中胡、二胡重复弹乐演奏副部主题的片段,高胡与中胡以相隔一个八度的音区齐奏副部主题,二胡则以和声性的副旋律进行辅助。高胡与中胡之间的定弦是相隔一个八度的关系,因而指序把位得到统一。在这段旋律中相隔一个八度的齐奏,音区上高胡明亮的音色得以中胡浑厚音色的互补中和,织体加厚,音韵上也能得到较好的统一。

在音响平衡关系的整合上高胡的音量应适当控制,中胡相对突出取得两声部的平衡,音响的纯净度是这段齐奏的难点,这段旋律较慢的速度中表达细腻的情感,音乐的语句抑扬起伏、长短相连,好似人声说唱的语态,在此两声部的齐奏群声音响要统一融合如一个人的独奏般清晰细腻,这就在运弓与左手的控弦上要求两个声部各自做到协调统一。

首先,关注高胡的整齐度与音准,在运弓上统一弓速弓压以及弓段的运用,杜绝运弓的随意性,对左手压弦揉弦的运用也应加以重视,因高胡左手对弦的压力于音高与音质的影响极为明显,因而对此应统一规格要求。中胡声部弦的紧张度不如高胡,在左手弦压与运弓的控制上应更多的加以关注,调动其充分的共鸣,使其发挥得力,音质音色纯正,在此基础上调整两声部融合统一的音效。同时关注二胡声部以mezzo piano的力度辅音和声性的支持,为了与高胡、中胡声部取得更好的音响融合,可要求二胡声部以最小化揉弦频率和幅度的音效柔化支持主旋律,揉弦时应注意压力与频率的控制统一。

弦乐声部所演奏的这段副题是呈示部中弹乐演奏后的第二遍重复陈述,由于拉弦乐与弹拨乐自然音量的差别,副题在改为弦乐陈述时谱面对力度做了调整,弦乐力度mezzo forte,伴奏除在弦乐长音处力度与弦乐相同外,其它伴奏部分为mezzo piano。

为了使弦乐第二次重复副题演奏时音乐的情绪不产生二次雷同的单调感,在处理这一段力度控制时使旋律线条更加有张力、音乐语气表现上更加生动丰富,笔者对力度做了适度的调整,将弦乐呈述的第三句句头调整为mezzo Piano的力度,落音前两小节136小节开始做渐强,到138小节全体力度调整为forte的力度,这样的力度调整既不给音乐情绪带来突兀感,反而与弹拨乐之前的陈述形成力度上的对比,刻画出音乐述说般的语态中的生动性,带来更加形象的戏剧化效果。

第五,弦乐低音音响的整合。民族管弦乐团的弦乐低音声部是以大提琴(或革胡)、低音提琴(低音革胡)为主的,目前除台湾、香港两地民族乐团以革胡作为低音弦乐外,内地以及国外民族乐团均以大提琴、低音提琴作为弦乐的低音。

《维吾尔族音诗》是一部在低音音响建构上十分突出和成功的作品,配器中以低音开始的动机乃至在全曲发展中在低音基础上不断的模进变奏,都给整部作品以浓厚的低音支持,在此基础上的发展变化使得作品极富音响的厚度与立体感。

作品的引子是以低音为主要陈诉方式的,共四句十二小节。前三句由大提琴和低音提琴在同一音区演奏,由D上行的三度音程这一“单细胞”以piano的力度进入,奏出沉郁、浓厚的低音旋律,第四句还是以这一“单细胞”变化出以新笛短暂出现一句大调式色彩的新疆风格的音调。音乐一开始这一写法在民族管弦乐作品中不为多见,可谓别具一格、新颖独特,把握好这十二小节引子的音效和情感的基调对全曲形象内容上的保证至关重要。

在四句引子中,前三句分别有三次渐强减弱的呈现,整合中需处理好三次力度变化的音响。谱面上标记第一次在第一小节内,由D以piano的力度开始然后渐强至第三拍的前半拍顿音结束,第二次未有表明进入力度但也应是照同前一次,然而在第三次作曲家着重的标记了从第五小节的第三拍的Piano渐强至第七小节第三四拍的mezzo forte然后逐渐减弱至pianissimo,从乐句发展上第七小节应是引子低音旋律部分的最高点,因此整个引子的前两次力度渐强都不应高过第三次的mezzo forte的力度。笔者在处理前两次力度时是以piano渐强至mezzo piano的力度变化安排的,为第三次留出空间并与之形成对比,同时也意在表现肃穆、沉郁的音乐情绪,因此理应控制好三次力度上的渐次关系。作品开始引子简约而极富内涵,前三句均以D-F这一“单细胞”开始并发展之,当中几次休止符的停顿应与前后句子结合起来,不应生切时值或过分延长,停顿中的呼吸表现出述说般的语态,声断情连。大提与低音提琴在同一音区同度演奏,大型乐团这两声部的人数应在十一人或十五人左右,首先低音声部十几人要做到音量及音色的平衡与融合需要有统一的标准来要求,大提琴与低音提琴应统一一致的运弓弓速和弓压,开弓起音、渐强统一渐进,音量相等,过早达不到渐强的力度点,滞后会失去了渐强的作用,如第六小节第三拍轻而短的顿音结束均要一致。左手的揉弦应把握好语句中音符的逻辑关系,控制好揉弦的频率和强度,避免产生音效和语气内容上的不统一。

形成对比的是引子的原形在作品再现部主题与副题之间的连接以倒影的方式再次呈现,形象性地表现对沙迪尔英勇牺牲后的无限惋惜与追悼。笔者认为在此表现对沙迪尔无限的叹息与追思的苦闷之情可采用左手不加揉弦右手徐缓平稳运弓的方式,将第二句的渐强去掉并加以断句式的减弱表现叹息般的语气,以piano的力度为基准仅在第三句上做渐强到mezzo piano的力度变化,低音两个声部追求一致的音色,调和出沉郁、暗淡的音响。

二、弹拨乐组的整合

弹拨乐组是民族管弦乐团最具特色的声部组,也是区别于西洋管弦乐团乐队建制的显著标志之一。该声部组由于乐器种类多、音色丰富、音响各异、演奏技术繁多,且是“音点”式的发音,因而这一乐组所构成的音响组合也是十分独特的。在调控弹乐声部组时应关注:

首先,各种座次排位中弹乐组各声部的音响平衡关系。民族管弦乐的排位现存在着几种方位的座次,有置于指挥右侧或是左侧,也有置于乐队中央位置的,关照该组中声部之间如柳琴、古筝、扬琴、大阮的距离关系,调整各自“出手”的力度而得到关乎音响的相融与平衡。

其次,密集“音点”的统一。弹拨乐是由“轮奏”的技术方式延续或强调音值的,“音点”频率的统一关乎整组音效的纯净清晰,因而应根据不同的速度、力度、音值、情绪、不同的织体对比等来调整“音点”的频率。

再次,演奏法的协调。弹乐组在演奏震音(音值延长)时技法多样,如琵琶有轮指、夹弹、单指摇,阮、柳琴、三弦有滚奏,古筝有摇指、快速劈托,扬琴有滚奏、弹轮,这些技法在震音演奏中协调音响的融合需要调整各声部的配合。

最后,声部之间力度的调整。作曲家总谱中所标记的力度与表情记号在民族管弦乐的实际排练中有时需根据情况做音响上的调整,弹拨乐组由于各声部乐器配置比例不固定、音量音色的差异,扬琴古筝等乐器余音较长诸多原因需根据实际的音效调整各声部的力度比。

从作品85小节开始是呈示部中副部主题的首次陈述,是由琵琶、中阮、大阮、扬琴共同演奏的四句组成的一个乐段,中、低音笙、筝、中胡、低音弦乐和打击乐作节奏和声上的伴奏。作曲家精确地运用弹拨乐组点状性颗粒音响组合非常贴切地表现了新疆民族音乐风格中弹拨乐的音乐特点,并选择弹乐音响共鸣最好的音区演奏。在这一乐段的音响整合中,笔者认为四个声部音色音响应整合相融,整段旋律在音区音响上以中阮的音响共鸣最为显著,包容性最好,因而应以中阮为主体,琵琶、大阮、扬琴从音量音色上靠拢倾向于中阮,长音处琵琶应用夹弹的技法演奏出与其他弹乐声部的滚走技法协调一致的音效,全体在齐奏式的旋律中弹乐点状式颗粒的震音频率要相互协调统一,寻求纯净的音效达到良好的音响共鸣来演绎歌唱诉说般的旋律。

担任伴奏的节奏型声部中胡和大提琴的顿音、连顿音要统一短促而有弹性的演奏;中音、低音笙的断奏要清晰,避免拖沓含混不清;管乐和弦乐在旋律的长音落音位置要有弹性的适度表现节奏型的力度变化和起伏。

副部主题是一个起承转合的四句关系,在弹乐上呈述时的力度总谱上标记起句力度为mezzo forte,伴奏是Piano的力度,在句子落音位置伴奏除定音鼓mezzo piano力度其它声部均为mezzo forte的力度。在参照力度标记处理乐句的力度变化时应依旋律发展的走向,乐音韵律上的抑扬顿挫来自然的表现起伏对比,强调音乐语言的述说性,表现出似一位老人一遍弹奏着新疆弹拨乐一遍用歌唱讲述着故事。

再现部中副题再现时作曲家在配器上做了调整,副题的再现是在展开部的激烈斗争中表现“沙迪尔”英勇牺牲后为英雄挽歌式的追颂。调性上转回主调,去掉了琵琶和扬琴两个声部,伴奏音型也去掉了管乐,仅用中阮和大阮这组同类音色的乐器作为呈述,音响上达到最好的融合,音色上深沉低迴。速度上我处理比呈示部中略慢,同时关注中音笙的对位旋律,中音笙的对位旋律的加入好似一位维族老人同时在悲切的为沙迪尔惋惜式的吟唱,歌颂他的英雄事迹,音量和音色上要与阮声部保持平衡的基础上有所突出与呼应。

从作品180小节到196小节是作曲家在震音演奏中弹乐运用不同技术的良好组合。开始琵琶运用摇指的技法与中阮运用滚奏的技法协调一致地在中低音区以震音演奏富于说唱式的旋律,犹似维族老艺人略带沙哑的歌喉和新疆富有特色的民间弹拨乐器音色。随后又为突出柳琴滚奏明亮坚实的音色琵琶与之相隔一个八度转为运用轮指柔化柳琴的音色。

三、吹管组音响整合

在民族管弦乐团合奏训练中,对于吹管组的音响整合是重中之重。这一组的乐器通常由边棱性吹奏气鸣乐器(笛、箫、埙)、自由簧类吹奏乐器(高、中、低音笙)、双簧类吹奏乐器(高、中、次中、低音唢呐,高、中、低、倍低音管)三大声部组组成,由于发音原理各异、个性突出、音色丰富多样、力度及强弱控制也存在一定的难度(如唢呐、笛的高音强弱变化控制)因而容易出现不协和的音响,这三类乐器在传统民间音乐中通常以独奏或领奏形式出现,构成乐队声部配置后通常由于缺乏较系统严格的声部规范化训练,因而形成了音响整合上的难点。

在作品第42小节开始是高中低笙和曲笛梆笛成组的强奏和弦序进。两个声部演奏这一组和弦应强调的是整体性,音响上要求融合,共性抑制个性,追求和弦立体化的音效,减少平面化、散、尖、扁、燥的音响。整合这段音响,首先统一要求两大声部的演奏规范,在每小节第一拍的发音上必须稍带重音地在拍点上整齐一致地带有音头的发音,音头应用舌头吐出“点”出来,不能随意地呼气发声,在第三拍的半拍和弦也应用吐音,要全体短而有弹性地收掉。中、低笙应起到和弦的支撑作用,气息要饱满充沛,运气要平直扎实,力度应到位,中低音声部间起到连接和托底的音效,高笙要适当控制,不能过于突出,三者力度调整平衡相互靠拢相融。

竹笛中曲笛的力度充分而不能衰减,梆笛在高音区要避免过于尖锐,音色有所控制,与曲笛形成或是和弦或是八度关系的融接。之后再将这两大声部合练调整平衡,音响上使之有纵深感,音响“黏合度”达到管乐音群的整体协调效果。 在展开部的末尾(278小节)通过转调再次出现这一织体配器的手法,并且加入了高中低整组唢呐,音势的力量上显得更加强大。笛子、笙两组声部的力度改为fortissimo,由于在同等力度下唢呐声部在管乐组中音量强大,是音响最突出的声部,为了与笛子、笙取得平衡,因而唢呐声部以forte的力度演奏,在此其高、中、低三者的音色音响融合与平衡也尤为重要,高唢音色应要求坚实而不尖锐,中唢力度不能松懈,要有宽厚扎实的音质,要发挥支撑高唢连接低唢的功用,低唢音质上要饱满浑厚。这样三个管乐声部组在统一演奏方法、音色音质的良好表现、音量有所控制和有所突出地调整上形成管乐组融合平衡的音质音响。

四、打击乐的整合

打击乐是在民族管弦乐四大乐组中乐器数量最多、音色音响最为多样、配置人员相对较少的一个乐组。中国民族打击乐种类繁多,仅鼓类、铜器类各种音色音量的就有数十种之多,在中国的戏曲艺术中、各地的乐种中民族打击乐有着丰富精湛的表现力并形成了自己独特的艺术表现形式。在当今民族管弦乐作品中不仅有本土打击乐的运用还融入了很多国外打击乐品种,形成了更加丰富而多变的音响效果。

在民族管弦乐训练中处理好打击乐声部和乐队之间的平衡关系是乐团取得良好音响、音质的关键之一。在民族管弦乐合奏中经常会出现打击乐与乐队之间相互对抗或是打击乐过于“先声夺人”、过犹不及的现象而使作品失去音响上的艺术魅力。因此,应在参考作曲家力度表情提示的基础上并根据作品中织体的关系和乐队实际音响进行调整,把握好打击乐与乐队之间音响的主次关系。指挥要通过仔细分析总谱,并用其良好的内心听觉得出准确的判断, 而后确定力度比安排,而非不加实际分析机械地照搬运用。 在《维吾尔族音诗》这部作品中,作曲家对打击乐的选择非常考究,精选了定音鼓、对钹、手鼓、低音大锣、吊钹、颤音琴、排鼓七件打击乐来给作品增色,每一件打击乐在作品的不同部分出现时都不可或缺的给内容以准确的表述,给乐队音响带来恰到好处的增色和补充。

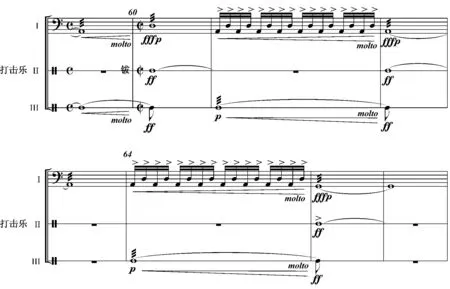

谱例1

谱例1是主部和再现部中主题高潮段落内的打击乐声部的渐强演奏,定音鼓、吊镲、对镲的配合增加了音乐的强度、紧张度。谱面上标记了定音鼓演奏十六分音符的节奏型以piano的力度渐强至下一小节的第一拍上的forte fortissimo piano并转为长轮,同时吊镲也以piano的力度长轮渐强至下小节第一拍作为辅助支持,在两者渐强到下小节第一拍上对镲加以一击fortissimo的强奏。打击乐的加入给这段音乐带来一种强烈斗争般的爆发力,准确的给音乐增添了推波助澜的戏剧化效果。

然而笔者认为突显打击乐表现力的同时要关照到与其他织体上的关系,避免打击乐力度过强、噪音

过大而掩盖冲掉所有的乐音。定音鼓、吊镲应做好力度渐强比例的分配,如提前达到渐强峰值的高点会失去强烈的爆发感,降低由piano到forte fortissimo的艺术效果;同时渐强提前也会掩盖弹乐和弦乐的经过句,造成音响上的混杂。因而笔者在排练处理这一力度渐强的安排上是控制好定音鼓、吊镲的渐强过程,在前两拍少量的渐强,在第三拍的后半拍时迅速渐强力度,这样带来力度上的快速大幅度的提升,增强乐队全体的张力强度,同时也为其它声部留出力度上的空间,使打击乐的整体力度与全奏乐段取得平衡,音响上达到谱面预期的效果。

谱例2

谱例2是作品再现部主部的高潮点,也是全曲打击乐力度峰值的最高点 ,第一次是与乐队由sforzando piano渐强达到一个sforzando fortissimo的力度,减弱后再渐强达到打击乐能量的最高点,四个Forte的力度在民族管弦乐作品中是一个极少见的力度,是一种极具浪漫主义风格的力度语言,作曲家运用定音鼓、对镲、吊镲三件打击乐来表现对沙迪尔被封建势力残忍杀害的的强烈愤慨和呐喊。

在表现第一个sforzando fortissimo的力度之前应调动打击乐达到充分的力度渐强后才突发出sforzando fortissimo的力度,爆发出雷鸣般的一声撕裂,强音出现后应保持至少一个四分音符的单位拍后减弱,然后再一次充分地渐强爆发出天崩地裂般forte forte fortissimo的第二声巨响,打击乐应发挥出极限的力度达到这一音效,为突出第二声强音的艺术效果应至少保持一个二分音符单位拍的时值后在做减弱,整小节应延长一倍的时值释放完所有的能量而后停止。然后是大锣轻声沉闷的一击形象的刻画出沙迪尔的的牺牲,英雄命运的结束,蕴涵着对沙迪尔无限的追悼。

这四小节打击乐的运用技术上并不复杂,然而却带来了非常醒目的写实效果,而要通过打击乐的音响力量刻画出完美的戏剧性效果,需要调动打击乐控制好力度渐变的比例和充分发挥自身的力量达到力度峰值的高点,这样的艺术效果是需要指挥与打击乐声部通过多次的训练和磨合方能达到的。

五、各声部之间音响的整合

(一)弹拨乐与拉弦乐的整合

从作品13小节开始是在引子的基础上引申出的由弹乐与弦乐低音、中胡、定音鼓演奏的主部主题,在民族管弦乐作品配器中有较多弹乐和弦乐共同演奏的实例,有弦乐为弹乐伴奏式的,有弹乐为弦乐伴奏式的,有齐奏式的,在此文中仅谈齐奏式的。相互间的伴奏要考虑他们平衡中的主次关系,而齐奏式的则需要考虑他们平衡中的融合问题。谱例是弹乐与弦乐以largo的速度连音式的齐奏主部主题,除中胡声部外弹拨乐与弦乐低音都是在相同音区(低音区)进行齐奏式的陈述,其速度和情绪意境都还是在引子的基调之内,因而应考虑以弦乐低音的音响为主。由于是两种音色与两种演奏法的乐器的齐奏,需要处理好它们的平衡中的主次关系,弹乐的音量适当控制,使之融入进弦乐低音之中,避免弹乐过响,造成音响混杂。

应关照弹拨乐中阮、大阮、扬琴的摆位距离之间的音响关系,由于扬琴低音余音较长,音量应尽量控制在阮部之类,避免突出过多延续的余音影响音响的纯净度,三个声部每一拍滚奏音点的频率尽量趋于一致,大阮适当紧凑密集,扬琴控制不要太密,同时严格控制弹乐中每个音的滚走转换出现不自觉的渐强的现象,也就是弹拨乐中常说的“鼓肚子”。

控制好所有声部渐强减弱以及长、短句呼吸的一致性,中胡声部应与弦乐低音保持平衡,在既加助低音的同时,也通过中音区的音质音色给低音音色起着补充丰富的作用,中胡的D音演奏可不用空弦音,改用一把位内弦四指音,避开空弦空散且明亮的音色,定音鼓长音滚奏音响应融入乐队之中,仅在乐队长音减弱处适当的突出三连音的节奏音型 。

(二)solo与乐队长音和弦的伴奏整合

民族管弦乐作品中有较多solo演奏伴以乐队长音的作品片段,需要调整solo与伴奏之间音响的平衡与辅助的关系。在作品主部进入26小节后是两只竹笛(一梆一曲)卡农式的对奏,吹管中音笙与弹乐、弦乐的和弦长音作为背景的连接句。首先,该和弦长音是一个原位和弦,低音也属于根音位置,音量上可适当突出一些,同时和弦声部之间做到八度及五度音量音色上的匀称、平衡、稳定,中音笙的和弦长音要平稳协和,呼与吸尽量做到不留痕迹;扬琴长轮音点的频率要与弦乐抖弓的频率相靠一致,音量要控制在弦乐音量以内,做到两声部音量音色协调融合,这样吹、弹、拉三组声部音响平衡相融,为两只竹笛形成一个均衡的“和声背景”。中阮、大阮、筝、大提琴的琶音式的和弦,刮奏的速度不可随意散乱,应统一一致,音响完全重合。梆笛与曲笛之间对位演奏也应在表现新疆明亮色彩音调的前提下,重奏中要相互呼应而有序。

(三)乐队强奏和弦立体化的整合

在民族管弦乐作品中乐队强奏和弦的整合是一个难点,由于声部乐器多、发音方式不同、音色丰富、乐器音量差异大而往往造成全体演奏强力度和弦时缺乏立体感、音响松散杂乱,没有融合感等现象。从作品副部74小节开始出现几小节全乐队演奏的短时值的强力度和弦。首先,全乐队短时值强力度和弦的演奏,强调的是在同一时间内步调一致的发声,不能出现提前音或是滞后音。在指挥果断有力的预示拍的带领下同时发声,所有声部发音必须有明显的音头和一致统一的力度,中低音类乐器如中胡、中音笙、中阮、大阮、大提琴、低音笙,低音提琴、定音鼓等要做好提前量,以使发音同步。其次,关注柱立式和弦音响上的立体感和共鸣,避免出现各不相干、散且平面化或是干而生硬的音响,乐队应要求有弹性的音质,发音要先紧后松,并注意各音区间音响平衡感的把握。

笔者在排练此处时是将吹、打、弹、拉四大乐组的音响先进行分类整合。吹管组,以整组笙声部的音响为基准,将竹笛声部、唢呐声部调整平衡与之融合,使整个管乐组形成“抱团”的音响效果,在此要重点关注管乐组中竹笛声部、唢呐声部的发音,避免这两声部在演奏短时值音符时习惯或随意吹奏“点”一下式的没有纵向和声音响认识的吹奏,发出尖、扁、干、涩的音质,造成乐队音响的松散不融合,应在音质上调动管乐声部发出短而有弹性、松弛、饱满、明亮的音响。

弹拨乐组重点关注的是与全乐队发音的一致性,由于是和弦式的扫弦往往出现不能整齐发声甚或滞后等现象。在谱例中柳琴、琵琶、中阮、大阮声部作曲家仅标记了一个单音的扫弦,弹拨乐声部如照谱例演奏,必然以各自的空弦音进行扫弦而带来不协和的和弦音,因而应根据同组和弦给弹乐和弦音的填充,使之扫奏的和弦音与全体的和弦结构相符。

音响平衡上中阮、大阮音量应适当充分,起着“包融”支撑其它弹拨乐的作用,高音类柳琴、琵琶、扬琴要有所控制,音质力求明亮而坚实,整体要注意扫弦要一致紧凑,追求良好的共鸣,谐和的音响,同时控制弹乐中余音较长的乐器把握在时值以内(如扬琴、古筝等)。

拉弦乐由高胡到低音提琴也应调和高音到中低音之间和弦的融合度使之形成一个整体。在取得乐队各声部的平衡后再把握乐队音区间音响的平衡感。在调动全体乐队演奏强而短促的柱立式和弦的音响时既要关注演奏技术同时更要调整乐队演奏的状态,只有追求松弛的发音方式才能得到良好的音质、音色从而带来音响平衡、融合的可能性。

(四)高潮段落的整合

在作品coda中结束前的片段,也是全曲结束的高潮点。乐曲在声势浩大、气势恢的颂歌中结束。在整部作品全乐队强奏的高潮段落也要做到音响上相对平衡、层次分明。笔者在排练处理这一尾声时首先关注乐队配器中每一层的划分。

首先,充分调动强有力的和声震音层的演奏音响,如高胡、二胡、中胡的充分共鸣与平衡。关注高笙、中笙、琵琶、中阮既是唢呐声部旋律的和弦性的模仿强调又肩负起强而有力的和声支持;唢呐声部组高中低要坚实而平衡,音色要尽量相互融合而不要各自分离;高笙、中笙、琵琶、中阮作为和弦性支持的同时也要稳健连贯的模仿唢呐声部的旋律;竹笛和柳琴声部是这一旋律的第二次模仿也要在突显高音部同时注意音准,掌控好音色音质的融合;低音部低笙、大阮、大提、低音提琴、定音鼓固定同一的音型演奏出饱满、厚重、沉稳一致的步调。

在倒数三小节处整组笙充分共鸣与平衡的音响支持、“包裹”整组唢呐两个八度的高音D,表现出恢弘嘹亮的管乐音响;最后作曲家运用四个forte力度的强奏和弦出人意料的结束全曲,笔者认为这四个和弦在管乐和弦长音支持下坚定结束从思想上是对英雄沙迪尔牺牲的惋惜以及对英雄人物的有力的肯定与歌颂。因此,笔者在处理这四个和弦的关系时是不按之前的速度而是加快一倍,使之更加紧凑明快,表现出全曲结束的果断而坚定,体现出对沙迪尔英雄主义的强有力的赞扬和推崇,同时也在力求表现作曲家想以此表达的一种对历史和人生的思考与求索。

《维吾尔族音诗》 是一部在配器上构思紧密,既充分发挥民族管弦乐团丰富的音色特点又弥补调动了民族管弦乐作品低音音响不足的经典作品。作品从一开始引子的低音部的引入,然后主部主题在低音部的呈现,副部主题中低音区的不断递进陈述,再而展开部中主部主题从低音部开始在各声部上不断变奏模进发展与副部主题在高音区上的对比冲突来充分发挥乐队丰富音色的变化与乐团音区音响空间感上的张力。因此在排演整部作品中笔者认为应着重抓好作品发展中中低音区织体音色音响的整合,同时宏观上把握好整部作品音乐张力上的控制。配器上作曲家并没有运用大量打击乐来烘托作品的高潮,仅用了定音鼓、对镲、吊镲、低音大锣来进行辅助,而是希望通过音乐自身的力量和张力来达到自然的能量高点,因而笔者认为对整部作品配器上的认识,音响上的整合与把握就尤为重要。

结 论

音响平衡与融合是民族管弦乐合奏艺术中一个长期存在的重要问题,也是其呈现自身独特艺术魅力的必备条件。本文通过以《维吾尔族音诗》为例结合本文作者排练该部作品的实践经验对民族管弦乐团合奏训练中的音响平衡关系进行研究阐述,对民族管弦乐团中拉弦、弹拨、吹管、打击四大组以及各组之间音响进行实例分析然后尝试整合解决。

乐队的音响审美强调的是共性为主个性为辅,民族管弦乐团是由诸多富有个性色彩的民族乐器组成的乐队合奏形式,个性的先天性是其无需刻意而为即可存在彰显的独一艺术,而在乐队合奏中如何求得共性融合则是需要根据实际情况予以判断整合的。民族管弦乐这一艺术形式发展至今已逾半个多世纪的时间,在前人的不懈努力之下已不断完善并趋于成熟,为使这一独特的艺术财富在当今多元的文化环境中发挥其光彩彰显其特质,需要其以更加卓越的艺术魅力展露在世界音乐舞台之林,这也就需要更多的仁人志士为这一事业不断努力,贡献自己的才华,为民族管弦乐合奏艺术的系统化、科学化进行具体的理论建构研究从而予以音响实践,并以坚实的理论支持,推动促进其艺术不断发展壮大,展现出更加完美的艺术形象,彰显中国音乐的博大共融之美,在此希望中国民族管弦乐艺术的明天更加光辉灿烂。

On the Equilibrium Relation of Sound during the Training of Chinese National Orchestra: a Case Study of Uygur Poeme

YANG Guang

(College of Arts, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550003)

Modern Chinese national orchestra consists of four kinds of musical instruments: bowed strings, plucked strings, blowpipes and percussion instruments that have rich timbre-acoustics structure and unique music manifestations. The timbre-acoustics structure is rich and varied because of so many kinds of musical instruments as each instrument has its distinctive feature. This paper takes Uygur Poeme as a case study to discuss and analyze how to handle the equilibrium relation of sound during the training of Chinese national orchestra and attempts to offer a solution.

national orchestra; training; equilibrium relation of sound

2016-07-10

杨广(1984—),男,贵州贵阳人,贵州大学艺术学院教师,研究方向:乐队指挥。

J642.2

A

1671-444X(2016)04-0093-09