开放性传统:“接通”视域下的客家音乐文化

——以客家器乐与戏曲音乐为中心的论述

肖艳平

(赣南师范大学 音乐学院,江西 赣州 341000)

·客家音乐文化研究专题·

开放性传统:“接通”视域下的客家音乐文化

——以客家器乐与戏曲音乐为中心的论述

肖艳平

(赣南师范大学 音乐学院,江西赣州341000)

由于客家音乐研究过于强调其特殊性以及注重探究与古中原音乐的关联,学者们似乎在为大众构筑成“桃花源”式的错误文化认知。本文立足于民族音乐学视角,以客家器乐与戏曲音乐为例,从历史深层、文化地理等角度解析客家音乐文化的相通一致性特征。客家音乐与其他区域音乐一样,与我国一体化的传统音乐和周边区域音乐之间均存在密切关联,客家音乐文化在形成过程中具有中国传统音乐文化的开放性传统。

客家音乐;器乐曲牌;戏曲音乐;文化关联

受客家学研究强调汉人正统血缘研究以及“族群中心主义”观念的影响,客家音乐研究多集中在两个方面:一是强调区域音乐特性的研究,二是着重探究客家与古中原音乐的关系。在上述成果所形成的文化线条勾勒下,客家音乐文化似乎被一些学者素描成了陶渊明笔下“不知有汉,无论魏晋”的“桃花源”式文化。然而,当以音乐学研究中的“接通”意识[1]正视区域音乐与国家、周边音乐的时候,会发现客家音乐与其之间广泛存在相通、相同、一致性的特征。而这些文化信息的存在,是在中国文化一体化的历史背景下以及文化生活长期交融的过程中所形成的文化积淀、容涵以及文化之间互相采借的结果。以此视角看,客家音乐文化是一直受开放性传统的影响下所形成的音乐文化种属。

一、从器乐角度看客家音乐与中国传统音乐的联系

在传统中央集权制社会背景下的中国,从中央到地方,形成一套完备的官署机制。凡权力所及之处,均设官府机构。各级官府机构不仅是制度文化的物质实体,也是我国传统文化传承的权力媒介。在地方各级官府,州、府机构均设乐营,官署乐人负责官府礼仪用乐。由于地方官署乐人定期进京“轮值轮训”,形成“男记四十大曲,女记小令三千”的约束性定规。因此,在历史上岁时节日的祭天地、祀山川、礼四望与敬神明,以及在禳灾、祈福等仪式中,从中央至地方,礼乐秩然。由于乐籍制度的推行,为官方与地方音乐存在一致性特征提供了制度性保证。

就客家“大本营”赣州(旧称虔州)、梅州(古称嘉应州)、龙岩(原称汀州)而言,历史上均属州一级建制。依国家统一建制,社稷坛、风雨雷电山川坛、先农坛、城隍庙等建筑星列其中。建于清代乾隆元年(1736年)的赣州文庙(孔庙),至今依然保存完好。其所辖各县也有方位相似的建筑*参见明代嘉靖刻本《赣州府志》相关内容,上海古籍书店印行,1926年版。。[2]在官府祭典时,均以制度性明确规定。清同治七年(1868年)的《南安府志》*赣州在雍乾之后,分设赣州府、南安府、宁都直隶州三个部分。明确载录文庙祭祀场景。在祭祀安排上:“……门外西面,乐工、歌工、文舞六佾分立,乐县之次殿外。”[2]170源于诏书的祭祀典章也明确规定祭品要求,如:“谕旨文昌帝君允以列入祀典,一切礼节祭品均与关帝庙同,每岁二月初三日为春祭,秋祭择吉行礼。咸丰六年”。[2]175此外,还录有严格的乐队编制,乐舞队列以及乐谱《文庙乐章》。[2]180更重要的是,“文庙春秋二仲,释奠陈设,俱遵《会典》”。[2]165客家地方仪式用乐与中央具有典型一致性。在祭祀时日,每一神祗入祀典等均遵圣谕。在清雍正豁除乐籍后,官署乐人流向民间,依旧享受由官府划给“坡路”。转换身份后的“民间艺人”所承载的音乐却还是地地道道具有全国一致性的官府音乐。

从当下的田野调查看,客家民间艺人并未有被充入乐籍的历史记忆。然而,从演奏曲牌来看,许多通行全国的曲牌在客家地区亦然存在。如赣州南康陈家班演奏的《泣颜回》、《朝天子》、《大伍队》、《上小楼》、《下小楼》、《傍妆台》、《上山虎》、《下山虎》、《到春来》等,在大余、宁都县李家班、廖家班也演奏同名曲牌。而上述曲牌又是全国通行的器乐曲牌,这些曲牌不仅在曲名上相同,在旋律形态上也具有很大的相似度。这种一致性或许与迁徙相关,但在“轮值轮训”制度下,才更易于形成全国相通一致性的特点。在《中国民族民间器乐曲集成》福建、广东各卷的客家器乐曲牌中,存在许多具有全国一致性曲牌,如,福建:《将军令》(永定县)[3]452、《粉红莲》(龙岩市)[3]471、《水龙吟》(上杭)[3]1006《大伍队》(上杭)[3]1010;广东:《朝天子》(大埔)[4]1489《将军令》(大埔)[4]1357等。

在“集成”尚未收集的许多民间器乐曲中,亦存在许多全国通行的曲牌。以《傍妆台》为例,根据冯光钰先生研究:“此曲牌距今200多年,经过长期流变,必然会产生较大的变异。但从河南、四川、福建、内蒙古、湖北等地流传的《傍妆台》来看,亦能发现特性音调的某些相似之处。”[5]在全国通行的相同曲牌之间,具有相似性特点,那么笔者在客家地区采集的多个曲牌《傍妆台》是否与其他区域的同名曲牌存在相似性特点。

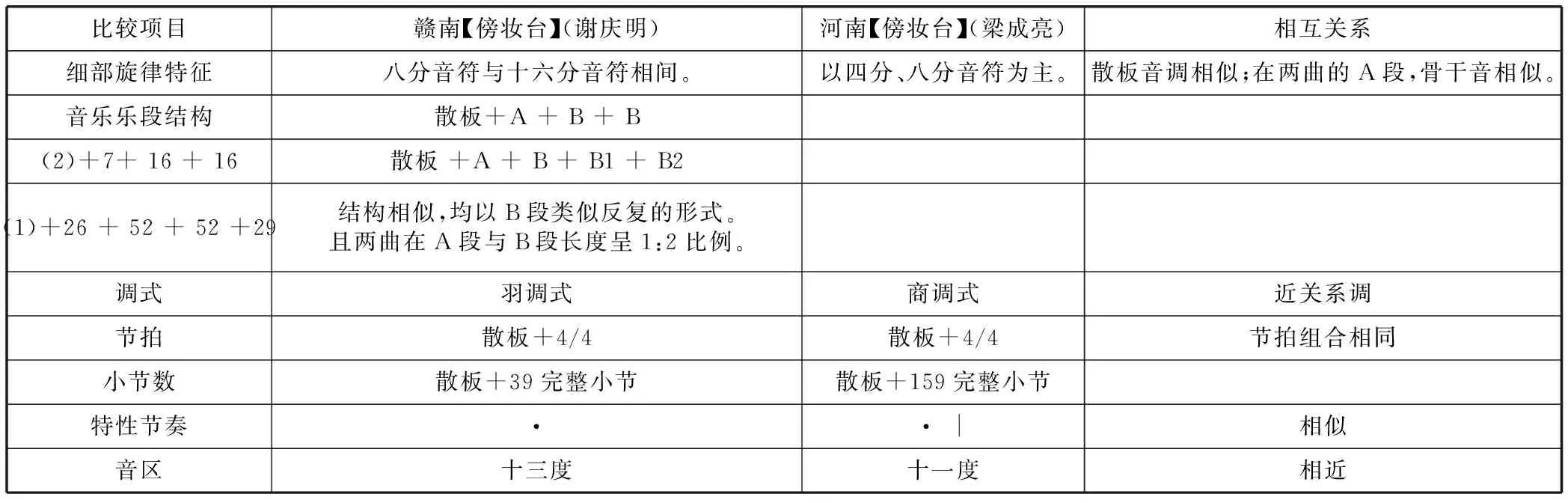

如下,笔者以田野考察中采集的《傍妆台》(江西省赣县谢庆明演奏版本)与《中国民族民间器乐曲集成·河南卷》中濮阳县同名曲牌《傍妆台》(梁成亮、赵玉江演奏,胡社民、胡本彩采录,钢铁记谱)[6]进行选择细部旋律特征、音乐乐段结构、调式、节拍、小节数、特性节奏、音区等几个旋律维度进行比较分析,分析之间的相互关系。

表1

比较项目赣南【傍妆台】(谢庆明)河南【傍妆台】(梁成亮)相互关系细部旋律特征八分音符与十六分音符相间。以四分、八分音符为主。散板音调相似;在两曲的A段,骨干音相似。音乐乐段结构散板+A+B+B(2)+7+16+16散板+A+B+B1+B2(1)+26+52+52+29结构相似,均以B段类似反复的形式。且两曲在A段与B段长度呈1:2比例。调式羽调式商调式近关系调节拍散板+4/4散板+4/4节拍组合相同小节数散板+39完整小节散板+159完整小节特性节奏··∣相似音区十三度十一度相近

通过表1对于分属于不同地区的两首同名曲牌进行分析,可以发现二者之间存在诸多相似与共通之处。从音乐形态上可以很清楚地看到,作为全国相通一致性的曲牌而言,不仅仅是曲牌相同,在旋律音调上也同样存在相似性特征。

长期以来,由于客家族群与周边族群在历史碰撞中,客家群体不断通过强化自我文化认同来强调身份认同,形塑自己的历史。正如哈布瓦赫认为的那样,集体记忆在本质上是立足现在而对过去的一种重构。[5]于是,客家人在对于记忆的重构过程中,他们尤其注重强调作为汉人血脉的纯正性,强调与“远历史”——古代中原的关联,这种现象在田野考察中极为常见。在这种情形之下,对于与外界相通且在传统仪式中运用的音乐文化也将之与从中原传承下来的文化一并认同为自己特有的文化。因此,他们可以忽视在中华文化一体化视野下所存在的文化共通性,在强调血脉“纯正性”的同时,有意无意地遮蔽历史与过往。

二、从戏曲音乐角度看客家音乐文化与周边的联系

处于赣南、闽西、粤东北一隅的客家地区,王安石在《虔州学记》中对其地理地貌以“大山长谷,荒翳险阻”进行概括。闽粤赣地区山川沟壑纵横,地理环境险要是客观的地理环境。武夷、罗霄山脉将客家“拥抱”,自南向北形成“摇篮”状。*客家地区也存在着一定程度的内部流动,如“倒迁入赣”、“湖广填四川”等。从传播学角度看,交通是文化传播的重要条件。在自然地理交通极不便利的情形下,学者更有理由认为,封闭的地域像一道天然屏障。外界文化难以进入此地并与之融合。客家“桃花源”式文化正是在这种得天独厚的屏障中形成。事实上,客家文化在形成过程中并不总是在自我区域中繁衍传承,也同样吸收了周边区域文化元素。

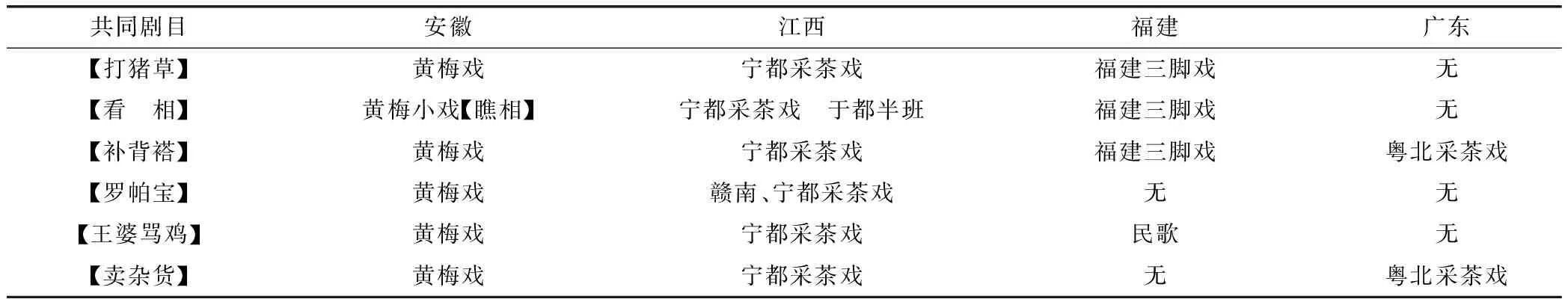

地方戏曲是我国各地民族常见的艺术样式,也被认为是最具地域特征的文化品类。客家戏曲样式繁多,如分布赣闽粤地区的采茶戏、山歌戏、广东汉剧、赣县东河戏等是客家戏曲代表。据文献记载,演戏之时,万人空巷,官府将之作为有碍社会稳定的艺术形式,致使几度禁戏,屡次颁布“禁搬演采茶,蛊人耳目”的告令。以赣南客家为例,现在戏曲班社依然众多,仅宁都一县,在文化馆备案戏班达二十余个。这些流行乡间具有典型地域风格的戏曲或许常被认为是自娱自乐、自行编演的娱乐小戏,与外界鲜有交流。从田野考察中发现,赣闽粤地区与周边剧种剧目上却存在惊人的一致性特征,尤其是常演剧目的重合率最高。以黄梅戏为例,赣闽粤三地客家剧目均与之存在许多相同之处(见表2)*参见《中国民族民间戏曲集成》(江西卷、福建卷、广东卷)各卷的客家部分相关页码;时白林编著的《黄梅戏音乐概论·附录》(人民音乐出版社,1993年版,第524-528页)中的相关曲目部分。:

表2

共同剧目安徽江西福建广东【打猪草】黄梅戏宁都采茶戏福建三脚戏无【看 相】黄梅小戏【瞧相】宁都采茶戏 于都半班福建三脚戏无【补背褡】黄梅戏宁都采茶戏福建三脚戏粤北采茶戏【罗帕宝】黄梅戏赣南、宁都采茶戏无无【王婆骂鸡】黄梅戏宁都采茶戏民歌无【卖杂货】黄梅戏宁都采茶戏无粤北采茶戏

上述剧种,不仅剧目相同,曲牌音乐上也存在借鉴、引用与涵化的现象。例如,天沔花鼓戏、黄梅戏与宁都采茶戏、福建三脚戏中均有同名剧目的同名曲牌《打猪草》。将四者主要曲牌进行音乐形态比较,不仅唱词相同,可以清楚地发现其旋律基本骨干音与音乐旋法存在高度一致,彼此仅因方言声调与语势特点存在音调的装饰性差异。

此外,与赣南客家地区毗邻的湖南,其剧种也对客家音乐文化的形成产生较大影响,如祁剧、湖南花鼓戏等。笔者在赣南宁都县田野考察时,村民说,1949年前该村请湖南戏班演出,戏班解散后,村民按原祁剧师傅表演程式演出。也有相应的文献记录:宁都地方戏原是一种小型民间演唱形式,角色很少,表演简单;后受楚南戏(湖南戏)影响,并有很多楚南戏演员参加,把一些楚南戏剧目,摘一部分演出。[6]“湖南戏”不仅对宁都采茶戏形成音响,对赣南采茶戏也产生影响,历史表明,粤东采茶戏又传自赣南采茶戏。因此,可以这样认为,“湖南戏”对于采茶戏的影响不仅存在点的影响,而且具有面的影响。现在,从音乐形态依然可以看到“湖南戏”影响的结果。从命名上看,赣南采茶戏至今还存在以“湖南调”命名的路调曲牌。从形态上,蒋燮博士在对曲牌《对花Ⅱ》分析中发现“赣南客家采茶戏很少‘羽小声韵’进行,而《对花(Ⅱ)》却是个特例,唱腔旋律中多次出现‘羽小声韵’(分别在第14—15、16—17、18—19、25—26、27—28 小节)”[7]这种“羽小声韵”却是源自湖湘地区花鼓戏、祁剧的特色音列,也证实艺人将该曲牌《睄妹子》称“湖南睄妹子”的原因。

通过上述分析,客家音乐与周边地区音乐种类关联密切。就客家戏曲音乐而言,不仅受北方黄梅戏影响,还受湖湘音乐影响。在音乐文化中,受另一文化影响的前提是语言。尤其是戏曲音乐,语言是戏曲能否被大众接受的重要载体。语言学家周振鹤说:“地方戏曲是用方言演唱的,虽然它也吸收书面语成分和某些别地方言成分,但是它毕竟是以某一地的方言为基础的,它的听众也只限于该方言地区或跟该地方言相近的地区。如果当地观众听不懂戏剧中的唱词和说白,那么这种戏曲在该地自然是没有多大生命力的。所以戏曲的流行范围和方言地理有密切的关系。”[8]176

虽然客家方言一直被认为最好地保存了古中原方言。以赣南客家为例,从历史语言学视域看,在客家人南迁之前,江西是古代吴语与湘语过渡地带。赣东是吴语,西部是古湘语区域。周振鹤说:“在西晋以前,今江西一带方言跟湘语和吴语有更多的共同性。”[8]102但是“客家人五次大南迁改变了江西原有的方言性质”。[8]95随着北方汉人的南迁,他们逐渐在赣南一带定居,在长期与原住民的交往中,文化形成融通。现在客家方言中,也能找到古湘语的相似性元素。*周振鹤、游汝杰认为原因有二:湘赣地区有许多地名用字具有相通性,另外在该地区范围内还保留有全浊声母的遗存。上述提及的花鼓戏与黄梅戏产生源头与流布地域,多属湘语区域,其演唱语言也具有湘方言特色。由于客家具有湘方言特征作为基础,这为同属古代楚文化内生成的黄梅戏与湖南花鼓戏等戏曲剧种在客家地区传播奠定了重要基础。*通过黄梅戏在客家音乐的传播中也能看见,语言越接近的地区影响越大,语言差异性越大的地区影响越小。从黄梅戏剧目在闽、粤、赣的流传就能看出,赣南客家方言与湘语成分有较大的相似性,在剧目上相通性愈高,而广东岭南地区的客家由于方言受粤语语系较大的影响,较少古湘语成分,因此与黄梅戏剧目的相似性最低。[8]102

另外,交通方式是构成文化区域融合的重要基础,在陆路交通不发达的年代,水路成了最便捷的方式。在客家唢呐“公婆吹”的传说中,主人公秤砣牯正是从渭水过汉水再跨长江,进鄱阳湖,溯赣江最后到达于都。[9]处在赣江源头的客家人,可以沿着赣江一路顺畅地到达长江沿岸。因舟楫之便,江河成了传播文化的纽带。在历史上,许多文人也是顺着水路进入客家腹地。例如周敦颐曾经乘扁舟进入赣南,“浔阳江头夜送客”的白居易也在听完琵琶女吟唱后调转船头往南溯江而上到达赣南。1529年1月9日,明代大儒王阳明却是在乘舟归途中卒于赣江支流青龙浦。其实,诸如苏东坡、宋之问、苏轼、辛弃疾*辛弃疾的《菩萨蛮·书江西造口壁》“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”辛稼轩这首词为公元1176年(宋孝宗淳熙三年)作者任江西提点刑狱,驻节赣州、途经造口(江西万安县南60里)时所作。、朱熹等均溯江而上取道赣南,并非走陆路。然而,仅就陆路看,“赣南其实并非封闭的山区。赣南与湖南、福建、广东都有山脉阻隔,但武夷山、罗霄山脉和南岭中间有若干隘口,使赣南成为与邻省交通的要冲之地。”[10]这些道路成了后来往内地运送海盐的主要通道。*参见三联书店“历史·田野丛书”中关于客家地域研究的三部著作:1.黄志繁,《贼民之间:12-18世纪赣南地域社会》,三联书店,2006年版;2.田国信,《区与界》,三联书店,2006年版; 3.肖文评,《白堠乡的故事》,三联书店,2011年版。由于商业的发展,为区域与区域文化的融通提供了便利。正是基于具有相似性语言的基础,地理上互为毗邻、水系网络的发达,加之政府机构的设立,驿道开凿和关乎国计民生商业的互通有无,所有条件都为周边地区的戏曲文化在客家地区的传播带来了可能,为文化交融奠定了基础。

结 语

从民间器乐曲牌与戏曲音乐看,客家音乐并不是孤立仅具个性色彩、缺乏共性特征的另类音乐。从“接通”视角看,客家音乐文化与周边、中华文化一体化的音乐文化之间存在密切联系,客家音乐与其他区域中的音乐一样,具有开放性传统。囿于篇幅,本文仅从器乐与戏曲角度为例分析,若从民歌、说唱、歌舞音乐等角度进行研究,同样能够得出相似结论。

客家人不是生活在象牙塔,客家音乐文化也不是“桃花源”式的文化。客家音乐作为中华文化的重要组成部分,它不仅带有中原文化遗存,也不断受自王朝中心影响。王朝更替,皇帝艺术喜好的改变:小曲到大曲,歌伎到戏曲,崇佛到尚道,“君好之则臣为之,上行之则民从之。”[11]在中央集权制国家中,皇帝钦赐音乐谱本,各地谨遵执行。不论在等级森严的官府,还是帝国边陲的州县府衙,均按部就班。历史文化中心历经变更,传统文化却在民间沉淀。在历史变迁中,客家音乐与周边文化不断碰撞与源源不断地传自政权中心的文化传播在客家地区形成文化的混融,从而共同构筑客家音乐文化。从文化整体意义上看,客家音乐文化正是在历史长河中不断地吸收与融涵各种文化元素,才逐渐形成自身的特色。客家音乐文化既有自身个性,同时也不乏中国传统文化的共性特征,同时也在文化融合过程中对周边音乐文化进行文化采借。客家音乐文化正是融涵了各种文化元素,才富有顽强生命力,才具有自己的特色与风格。当然,客家音乐的风格特征并非仅仅是保留了古代中原文化的基因,同时,作为中国传统音乐的一个重要分支,它依旧保持着中华音乐文化的开放性传统。正是在这种开放性传统之下,客家音乐文化才变得灵动多姿。

[1]项阳.接通的意义——传统·田野·历史[J].音乐艺术,2011(01):14.

[2](清)杨錞.南安府志补正(光绪元年刊本)[M].台北:成文出版社,1975.

[3]《中国民族民间器乐曲集成·福建卷》编辑委员会.中国民族民间器乐曲集成(福建卷)[M].北京:中国ISBN中心,2001.

[4]《中国民族民间器乐曲集成·广东卷》编辑委员会.中国民族民间器乐曲集成(广东卷)[M].北京:中国ISBN中心,2006.

[5][法]刘易斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].上海:上海人民出版社,2002:59.

[6]江西省音乐工作组.宁都地方戏音乐[M].南昌:江西人民出版社,1954:1.

[7]蒋燮.《对花Ⅱ》的音乐形态学分析[J].乐府新声,2006(04):68.

[8]周振鹤、游汝杰.方言与中国文化[M].上海:上海人民出版社,1986.

[9]何小兰.于都唢呐“公婆吹”[M].西安:三秦出版社,201:122.

[10]黄志繁.贼民之间:12-18世纪赣南地域社会[M].北京:三联书店,2006:20.

[11](汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,2006:131.

The Openness of Tradition: a Review of Hakka Instrumental Music and Opera Music

XIAO Yan-ping

(School of Music, Gannan Normal University, Ganzhou, Jiangxi 341000)

As Hakka music studies put too much emphasis on its distinctiveness and highlight its connection with the ancient music in Central China, scholars seem to build a wrong cultural cognition for the public that Hakka music is secluded as the paradise village “Tao-hua-yuan”. Based on ethnomusicology, this paper analyzes the consistency between Hakka music and other Chinese traditional music from the perspective of history and cultural geography, taking Hakka instrument music and opera music as examples. Like other local music, Hakka music has a close link with the traditional national music and its surrounding local music whose formation demonstrates the openness in Chinese traditional music culture.

Hakka music; instrumental tune; opera music; cultural relevance

学术主持人语

赵倩

2016-07-20

2014年教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:14YJC760068)、江西省社会科学“十二五”(2015年)规划项目(项目编号:15YS37)、2014年度赣南师范学院招标课题(项目编号:14zb10)。

肖艳平(1982- ),男,江西会昌人,艺术学博士,赣南师范大学音乐学院讲师,研究方向:民族音乐学。

J642.22

A

1671-444X(2016)04-0067-06

众所周知,“客家人”是在我国历史变迁中形成的一个特殊的族群,他们集中分布于闽粤赣三省,遍及世界各地,是一个“漂泊的族群”,因此,形成了具有典型地域特色的、蔚为大观的族群文化。著名人类学家周大鸣曾经说过:“对客家族群与认同的研究,将有助于我们深刻地理解中华民族多元一体的歌剧,是阐释作为文化传统具有延续性的中华民族认同的一个典型案例。”迄今为止,已有诸多国内外学者发表了大量客家文化的研究论著。其中,客家学者的研究成果,从“局内人”的视角,让我们对客家不同形态的文化有了进一步的、清晰的理解。本期“客家音乐文化研究”专题,主要选取了三位青年客家音乐学者的文章,分别从音乐文化的角度来阐释他们对客家文化的认知与族群的认同。肖艳平从江西赣南客家的器乐和戏曲文化角度论述了客家文化的“开放性”;蒋燮以对“畲客共醮”的赣南道教节日祈祥法事仪式音乐的解读,来说明音乐在畲族与客家艺术与民俗中的重要意义;胡晓东则以川渝地区的川腔佛乐为例,来探讨客家音乐文化具有的涵化与濡化功能,从另一个角度展现了客家文化的生命力和影响力。