客家民间造型艺术在现代设计中的创新应用研究

谢 玮

(龙岩学院 艺术与设计学院,福建 龙岩 364012)

客家民间造型艺术在现代设计中的创新应用研究

谢玮

(龙岩学院 艺术与设计学院,福建龙岩364012)

客家民间造型艺术是客家文化的物化形式及传播载体,不仅有着丰富的形式,还蕴含着深刻的文化内涵。文章主要从客家民间造型艺术的传统精神趋向、造物特征等方面进行探讨,探析客家民间造型艺术在现代设计中的运用与借鉴,以期借助设计的进一步利用和美化,向社会展示其文化魅力和独特价值,为客家民间造型艺术创造更加广阔的发展空间。

客家;民间造型艺术;现代设计 ;创新应用

时代的发展赋予传统艺术新的价值,传统民间造型艺术除了保留其精华特点之外,还需要与时俱进,通过设计,将这些优秀的传统文化发扬光大并为市场经济建设服务,以适应现代生活的需要。如今随着社会形态的改变、信息化技术的发展以及现代社会生活方式的冲击,客家民间造型艺术也将走入一个新的境地,如何将客家民间造型艺术巧妙地运用在现代设计中,适应新的时代潮流,与现代生活结合起来,对于传承客家文化、发扬民族特色有着极为重要的现实意义,这是传统客家民间造型艺术发展的内在要求,也是现代设计面对我国国情做出的一种选择。而从设计的视角挖掘客家民间造型艺术的价值内涵,从其文化、审美情趣、造物意识等几个方面系统而深入地研究,提升其理论价值和应用价值,对于丰富和完善设计理论,则具有非常重要的实践指导意义。

一、客家民间造型艺术概述

客家民间造型艺术是具有民俗风格特点又兼具实用功能或审美功能的艺术形式,它与中原文化一脉相承,又与客家当地的风土人情、审美意识紧密相连,贯穿人们衣、食、住、行的方方面面,在漫长的历史进程中,逐渐成为客家地区的文化内涵代表。它的形成与发展,具有深厚的历史文缘和独特的地缘特征。因此,认识客家民间造型艺术,必须先了解它的历史背景与地域特征。

从唐宋时期开始,由于战乱的频发、朝代的更迭,促使黄河中下游的大量中原汉人辗转南迁,经历了无数的艰难困苦,最终在赣南、闽西、粤东、粤北等山区形成相对稳定的客家族群,为区别于原地居民,被称为“客家”。由于客家所居之地多是山区,地形地势也较为复杂,这就为客家人逃难栖息与移植中原文明提供了不少相对有益的条件。在这里,他 们 既带来了中原古老的文化艺术,风俗人情,又融入了沿途各地及定居地的百家之长,经历了继承吸纳以及融合创新的过程,最终发展成与当地材料技艺相适应,就地取材,侧重实用等客家特色的造型艺术。它们的造型方式,随着客家地域、社会风尚的转变而转变,其形式多样,种类丰富。根据调查发现现存较多的客家民间造型艺术还有客家民居建筑、客家民间工艺等品类。

客家古民居主要分布在江西、福建、广东等客家聚集地,其造型丰富,种类多样,它们既有土楼方式,也有诸如府第式、半月形围楼等类型,虽然风格有异,但都具有坚固性,封闭性以及合族聚居性的特点,其建筑特色与群居特点都与客家人的历史密切相关,是中国南方建筑的重要组成部分。

其中客家土楼以其造型之优美、规模之壮观、功能之齐全而引人注目,从外部整体造型来看分为方、圆两种形式,对外是封闭的,对内却是开放的。圆形土楼是以一个圆心出发,依不同的半径向外展开,小型圆楼是一环,中型圆楼是两重环,大型圆楼是三重环,整体造型厚实有力,坚固壮观;方形土楼有四合院式,三堂二横式等样式,其纵轴对称,线条简洁,内部厅厅相连,幢幢相通,叠叠相套,可谓是客家民居建筑上的一大杰作。半月形围楼又称为围龙屋,也是客家文化中具有特色的民居建筑,其房舍建筑为半月形,门前必有一块禾坪和一个半月形池塘,两个半月形及禾坪恰好组成一个以南北子午线为中轴、左右对称的“太极圈”,其构思巧妙,别具一格。

客家民间工艺普遍存在于客家人的日常生活中,它的产生往往是有两方面的需求,一是因生活需要而产生的功能与实用性创造,二是为了满足精神的需求而进行的审美创造。根据其用途大致可分为用于生产生活的竹制工艺、藤棕草编、陶瓷工艺、打锡工艺等;用于民俗礼仪的剪纸工艺、纸扎工艺、刺绣工艺;由于审美需求而产生的制画工艺、雕刻工艺等。客家民间工艺对推动客家社会经济、文化艺术的发展起了巨大的作用。

二、客家民间造型艺术的造物特征及传统精神趋向

客家民间造型艺术不仅是客家社会意识形态和思想观念的产物,也是客家先民生产能力与艺术创造能力的重要体现。无论是客家建筑的营建、客家服饰的设计还是客家民间器物的创造均体现了客家先民善于取长补短,善于开拓的设计水平,也体现了他们质朴的审美追求。

其造物特征及传统精神趋向主要体现在以下几个方面:

(一)顺应自然、因地制宜

客家人在民间造型艺术的创造活动中,充分发挥自身的能动性,在尊重自然、顺应自然的基础上和谐处理人与自然、人与环境、人与物以及物与物之间的关系,形成了特有的造物意识。这点在客家建筑、民间工艺方面表现得尤为突出。由于客家人居住的大多是偏僻的山区,有着丰富的自然资源,所以客家人在营造建筑空间的时候都讲究对生土、砂石、竹木等乡土材料的有效利用,其装饰材料也多为乡土材料制作的石雕、木雕、灰塑等。这些天然材料的选择和使用不仅构筑了独特的客家建筑形式,还体现了客家人生态营造的态度;在建筑选址方面,客家人一般都选择依山而建,傍水而筑,根据周围的地理环境特征进行设计,充分体现了与自然环境的和谐统一。

客家民间工艺的发展也与客家地区的自然条件息息相关。在充足的自然原料提供下,客家人充分发挥创造力,就地取材,将竹木柳藤、棉麻棕草、石头、泥土等自然材料制成重要的日常生活用品,如传统的客家竹笠、蓑衣、竹丝门、竹蓝、竹椅、木屐、木花床、石筷筒等,都是具有自然风格,散发出乡土气息的客家民间用品。

(二)务实避虚、实用至上

客家人在动荡的朝代里数次南迁,所迁地环境恶劣、物质匮乏、又时常遭到民风强悍的土著的袭击,为了抵御外敌,谋取生存,因此便逐渐形成了实用至上、务实避虚、简约为美的造物观念。这点在客家建筑、日用器具、装饰物品等方面均有体现。

客家传统民居建筑在造型方面注重从功能出发而精心设计,其高大的楼房、宽厚的墙体和坚实的门窗以及封闭性的造型特征使客家建筑不仅具有防火防潮的性能,还具有防匪防盗的实用功能。客家的日用器具则根据现实生活的需要,在造型、结构、材质上因地制宜,着重凸显其实用、易用的优良品质。

客家装饰物品不仅在形态结构方面设计得十分妥帖、合理,同时也具有实用价值。如客家妇女插在发髻上的银簪,形状有叉形、剑形、刀形,簪首雕有花纹,簪末则尖锐锋利,它表面上是客家妇女用以束发的装饰用品,但实际上是用来御敌、防身自卫的秘密武器。客家饰品中的“银三事”小挂件则由银制的挖耳勺、牙剔、镊子组成,器型完美,常串在一起当成配饰,除了外形简洁淡雅之外,更加注重的是实用功能,方便了日常生活使用。

(三)兼收并蓄、相互融合

在客家民系形成的过程中,客家人根据现实情况选择性地传承中原文化,并在辗转迁徙中对不同地域文化进行吸收与创造。从诸多造型艺术中我们可以看到客家先民在吸收外来文化艺术方面做出的可贵探索。

如客家建筑,在不同的历史时期和不同的地区有不同的变化,在形制结构上既有北方四合院的严谨,又有南方园林的秀美,同时也集合了汉族古朴遗风以及客家山区的地域特色;而在建筑内的装饰上,则融合了以儒家思想为主的中原传统文化、本地文化及异域文化,呈现出精美的艺术形式。

客家的服饰在保留中原服饰风貌的基础上,融合了畲、瑶、苗族等当地土著民族服饰特点,形成了独特的客家服饰文化。如客家女子服饰中的领边、开襟、袖口等处的滚边装饰与畲瑶女服有相似之处,客家服饰喜用蓝色也与畲瑶少数民族重蓝布有着密切的联系。可见,客家服饰是中原文化与多种区域文化相互融合、渗透的产物,是中原与畲瑶民族审美观念、制作工艺以及客家人生活习惯相互作用的体现。

(四)载道于器、道器统一

客家先民由于历史原因、客观环境和现实背景的影响,逐渐形成了特有的造物思想。总的来看,主要体现在“道器”观念方面。根据《周易》的释意,“道”与“器”的关系是指抽象道理与具体事物的关系,亦或者是精神与物质的关系[1]76。它是客家造物美学中的重要构形意识。在客家人造物的过程中,常常借助“器”来传达精神诉求,他们将趋吉避凶、吉祥平安等主题广泛地运用在民间造型艺术的创作过程中,成为客家人表达意愿的一种方式和手段,如客家童帽,帽上常有象征长命富贵的牡丹花和芙蓉花等刺绣,饱含了长辈对孩童的美好祈愿;建筑雕花中也常有动物花草等形式来寓意吉祥,如“四(柿)季平(瓶)安”,“吉(鸡)庆有余(鱼)”等,表达了客家人对美好生活的向往;再如客家锡酒壶文化的兴盛,除了生活的需要之外更缘于它与“惜福”音近,具有祈福纳吉的社会象征意义。

而客家人致用为本的思想则是客家制器功能实现的重要依据。客家人根据材料、需求的不同,就地取材生产出功能各异的器具,如冬天暖手的“火笼”,春天晾衣服的“烘篮”,秋收季节用于碾米使用的“风车”等,都与当地的气候环境、物质材料、生活方式相契合,充分体现了其材与艺、用与美的统一。

三、客家民间造型艺术所蕴含的造物思想对现代设计的启示

客家民间造型艺术凝结了客家造物思想,不仅指导了过去的造物设计,对当代设计也不无启迪:

(一)客家造物的生态自然观对现代设计的启示

客家先民的造物活动由于受到自然生态环境的影响和制约,不管是在技艺的施展方面还是在物质材料的选取方面,皆以遵循自然规律为准则,这就使得民间造物活动始终与自然保持一种亲近、和谐、共生的关系,体现出一种人与自然环境的相互依存、相互促进、共存共融的生态伦理思想。[2]25这种讲究与自然万物和谐的态度,在很大程度上避免了人类活动对自然环境的破坏,有利于自然万物的循环再生,推动了人类造物的良性发展。这与现代设计所提倡的“绿色设计”是并行不悖的。如今,面对现代设计中过度浪费、过度商业化的问题,设计师们应当从传统的造物理念中得到启示,尽快将绿色设计、低碳设计等理念切实地投入到设计的实际操作中,减少材料的消耗和浪费,避免对环境的污染,从而形成具有现代性的可持续设计方式。

(二)客家造物的实用观、节用观对现代设计的启示

当今社会被经济的高速发展带动着拼命前行,在这样的洪流中,设计也无法幸免,为了拉动现代人的消费发展,新产品层出不穷,消费者原来追求实用、勤俭节约的旧习惯逐渐被追逐新颖的消费观念所取代,这种消费观念对社会资源造成了巨大浪费,与此同时也对环境造成了严重的污染。而在纷繁复杂的社会环境中,许多设计作品也不免显得浮躁和急功近利,出现了不少因追求风格及外观而忽视设计需求之本质的现象。

从整个人类发展的长远目标和利益来看,这种模式下的设计是难以为继的,地球能源的日益枯竭,人口的快速增长,环境压力的不断增大等都决定了这种只重眼前利益的设计观念终会被否弃。[2]24

因此,现代设计应从客家勤俭节约、实用至上的造物观中汲取有益的思想,在设计过程中有节制地利用可用资源和有尺度地推广宣传,注重优化设计的实用功能,在人与物、资源与消费之间求得平衡点;在设计宣传方面也应引导消费者正确看待身边的设计产品,避免因过度消费而造成资源浪费。

(三)兼容并蓄的设计观对现代设计的启示

当代中国的设计是在西方艺术设计的激发下产生的,在与外来文化交流与碰撞的过程中曾经经历了本土与外来,传统与现代之间的差异、矛盾和冲突。在当今艺术设计发展的态势下,我们需要注意的是,正确处理传统设计文化与外来设计文化之间的关系,兼收并蓄,融会贯通,找到传统与现代的契合点,才能走出一条具有中国特色的设计之路,从而打造出具有民族特色的艺术形式。

(四) 道器思想对现代设计的启示

道器思想是客家制器文化的重要组成部分,它观照着民众内心的情感世界,体现了客家人对器物与人、形式与功能之间关系的思考。这种意识不仅仅体现在客家先民的造物观和美学观当中,对现代设计也有着重要的启示作用,值得现代设计师仔细研读与领悟。

如果将这种古典的造物思想套用在现代设计的理念与方式中,便不难发现这一古典的“道器”思想在今天的现代设计中也存在着一一对应的角色。比如说现代设计中的“形式”与“功能”间的辩证统一的关系,这其中“形式”扮演着“道”的角色,而“功能”则扮演“器”的角色。[1]在现代设计作品中,功能与形式既有对立又有统一,设计师应全面衡量考虑产品功能、审美、社会性等多方面因素,协调好不同产品功能美和形式美的关系,使设计达到最佳的体现。

另外,“载道于器”的造物思想还可以运用在现代设计的艺术表现力方面,古人云:“情以物兴,物以观情”,在现代设计中,将感情融入其中,满足现代消费者的情感与心理需求,也是设计的发展方向,设计师可以将客家造物思想与现代设计思路及设计行为相结合,变古通今,使逐渐缺乏人性关怀的现代设计获取更大的进步。在遵循商业运作机制的理性基础上,注重形式与功能的统一,创造出更多具有温情及文化特色的设计作品,从而达到技术之美与精神之美的完美结合。

四、客家民间造型艺术在现代设计中的创新运用

客家民间造型艺术独特的内涵、多样的形式和实用的功能都为设计师提供了非常好的设计素材。我们今天研究它并非是简单地传移模写,而是希望在充分理解其文化内涵与形态特征的基础上,取其精华,弃其糟粕,将其中某些因素与现代设计有机地结合起来,满足当下的功用性,在创意开发中继续发挥客家造型艺术的独特魅力。其创新运用可以从以下几个方面进行展开:

(一)对客家民间造型艺术的形式借鉴与转化

一)建筑形式的借鉴与创新运用

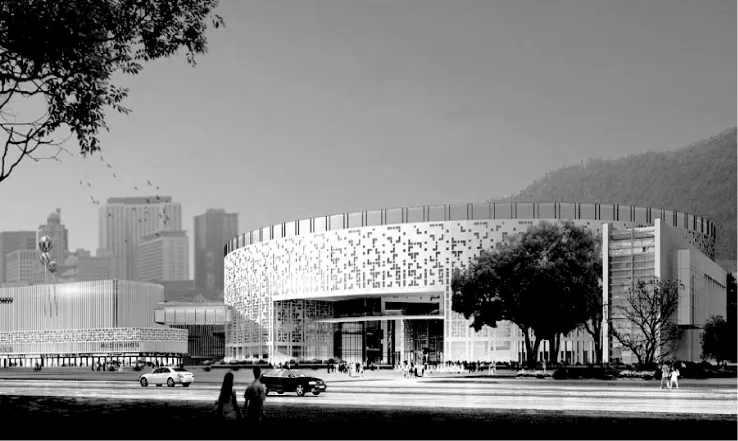

虽然随着社会形态的转变,客家传统的民居建筑已经不再适用现代人的生活,但是蕴含在其中的文化、形式却为现代设计提供了良好的借鉴。客家传统建筑中的人居公共空间、结构以及装饰、外形等皆为现代建筑设计提供了不少创新思路。如闽西龙岩博物馆(图1)在吸取了土楼建筑元素的基础上,充分利用现代建筑科技,将传统的圆形土楼形制运用到现代博物馆的建筑设计中,改变普通直列式布局,使其拥有大尺度内部空间用以布置各类展厅及文物库房,体现了弘扬传统、面向未来的现代博物馆定位。再如龙岩市国际美食城(图2),建筑设计师在充分考虑功能布局,体现文化内涵的同时,以“土楼意象”为灵感,将传统庭院式设计与现代时尚元素相互融合,展现了先进的设计理念。

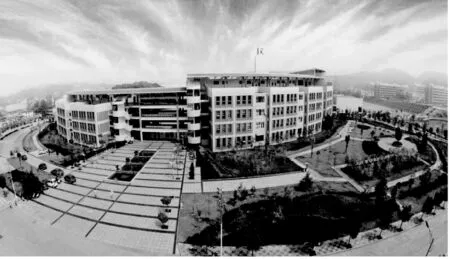

当今一些高校建筑设计也借鉴了客家土楼的群居文化以及和谐圆融的外形特征,对客家圆楼进行了全新的演绎。比如龙岩学院的主教学楼(图3),从外形到内部空间,对传统建筑进行了形式的转换,有效提高了室内外空间的使用效率。再如丹麦哥本哈根大学的学生宿舍建筑(图4),也是以圆形土楼为设计灵感,借鉴土楼的低碳特质与空间布局,并结合北欧的气候条件,为学生营造了舒适、开敞、安全的内部户外空间。除此之外还有不少地方建筑对客家传统建筑进行了借鉴,如台湾美浓客家文化馆、广东梅县客家小镇、佛山万汇楼、世界客属文化中心等建筑,分别从客家传统建筑的整体造型、装饰风格、空间格局等方面进行了借鉴与创新。

图1 龙岩博物馆 *图1来源于中国照明学会官方网站:http://www.lightingchina.com/zhuanti/1526_2.html

图2 龙岩国际美食城 * 图2来源于龙岩市城乡规划局网站:http://lyghj.longyan.gov.cn/wsbs/jggs/xjxgh/201107/t20110712_182785.htm

图3 龙岩学院同心教学楼*图3来源于龙岩学院团委微博网站:http://weibo.com/lyuntw?is_hot=1

图4 哥本哈根大学宿舍楼*图4来源于艺术与设计网:http://www.artdesign.org.cn/?p=17321

二)传统民间造型元素的创新运用

客家传统民间造型元素蕴含着丰富的形式,若能对其进行重新认识、利用和设计,将大大丰富设计作品的类型及选择空间,也将为客家传统文化的后续发展提供可能。在创作的过程中,我们可以从众多的形式里选择可供借鉴或使用的素材,从其外在的造型或其表现的图形符号、艺术形式等方面进行解析,从而提取设计元素,运用到设计实践中,为现代设计服务。

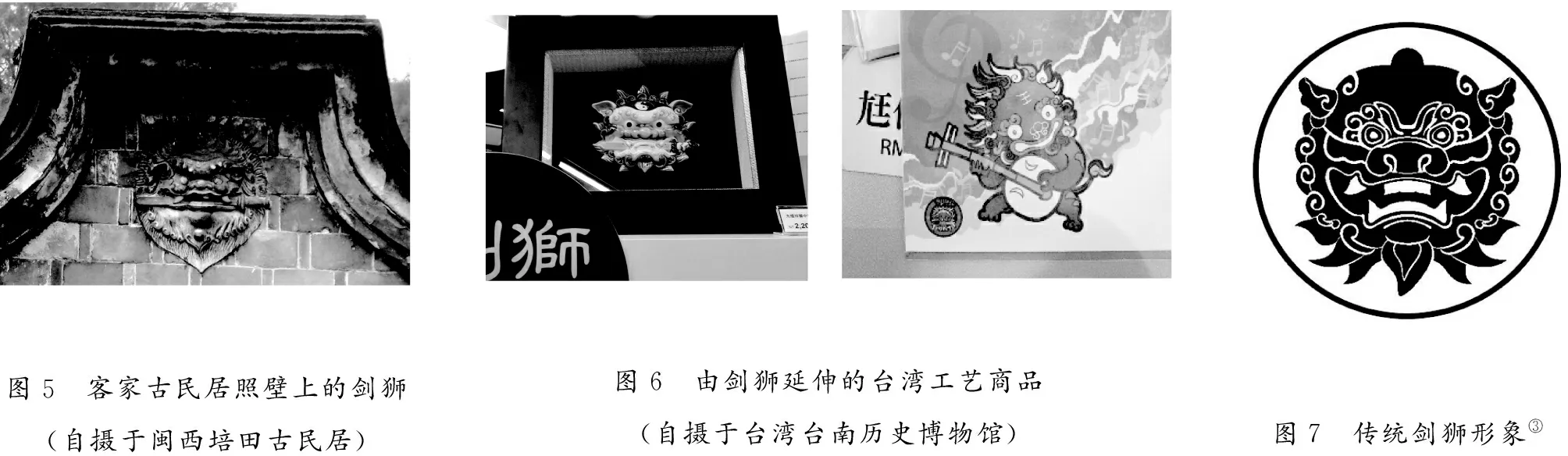

如下图中出现在客家培田古民居照壁上的剑狮图腾(见图5),具有平安辟邪的意味,这一独特的图腾文化在台湾得到很好的利用。为了继续保留平安剑狮所蕴含的文化精神,台湾设计工作者利用剑狮的传统意向,结合传统的陶瓷工艺、砖雕工艺、纸雕工艺以及现代的卡通趣味元素进行创新设计与运用,延伸出新的工艺商品(如图6)。这一传统造型元素在现代科技产品中也有运用,设计师结合剑狮图腾象征力量、勇气和好运的意义,通过大胆创新的设计,创造了美感与功能兼具的狮子王散热器。该款产品冀望符合传统的剑狮精神,为用户提供性能更高,且更加安全的产品体验,赋予了传统元素以新的生命与价值(如图7)。

图5 客家古民居照壁上的剑狮(自摄于闽西培田古民居)图6 由剑狮延伸的台湾工艺商品(自摄于台湾台南历史博物馆)图7 传统剑狮形象③

③图7来源于新浪网:http://tech.sina.com.cn/h/2008-06-11/1016688744.shtml

三) 客家传统工艺材料的创新运用

材料在设计中具有重要的意义,引领设计风潮、开拓新的设计领域、创造兼具功能和美感的产品都离不开材料的恰当选择和巧妙运用。客家传统工艺所采用的材料大多来自于自然,具有普遍性、广泛性、环保性等特点,我们可以充分挖掘这些天然材料的可用性,并与现代人的生活方式、文化传承相对应,通过当代设计手法和技术手段对其进行创新利用,使其在可持续设计、绿色设计等领域得到充分的发挥,从而减少能量消耗,节省成本,赋予传统材料新的美感与利用价值。

四)应物象形,跨界融合

现代性的入侵必然使得基于手工业、手工艺生产的原有社会文化形态结构解体,并朝着现代性所规定的方向转型,这是不可避免的[2]202,对于客家民间造型艺术来说,同样面临着这种情况。在这种现实状况下,我们可以拓展出一条“应物象形,跨界融合”的设计思路,借助设计将现代与传统进行融合,从现实需要出发,构建传统造型艺术的现代发展模式。它可以是工艺上的跨界融合,可以是形态功能上的转化,还可以是传统材料在现代设计中的创新运用……通过设计不断推层出新,将传统艺术与实际运用完美结合,使传统民间造型艺术焕发新的光彩。通过这种设计思路,可以对传统文化重新发现,赋予其现实价值,从而重新获得新生命,使传统民艺恢复或逐步过渡到现代形态,使其客家文化、客家民间造型艺术精髓得到可持续发展(如图8)。

图8 民族与现代相结合的狮子王散热器*图8来源于新浪网:http://tech.sina.com.cn/h/2008-06-11/1016688744.shtml

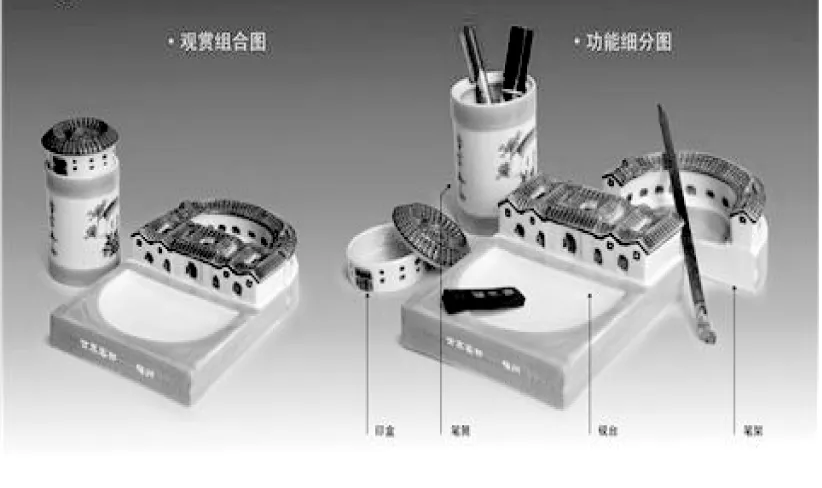

如下图所示的几款设计(如图9、图10、图11),便是对客家元素创新设计,并跨界展现的例子。图9在造型设计上借鉴了客家的房屋结构,借由客家土楼的“共享”概念来突显中国茶文化中的“分享”文化,在兼具文化内涵与整体流畅、美观造型的同时也延续了客家土楼实用、实在、多功能的效用,环形设计的壶体最大可能地开发了茶壶的可使用空间,而茶壶中心的“天井”也正是归置茶杯的地方[3];图10、图11则分别以客家围龙屋和土楼为设计元素,结合了陶瓷工艺,延伸出了具有实用功能的土楼笔筒堂中印、围龙笔架半月砚及围屋茶具套装。

图9 设计者:翁捷 该作品获得了2010年度红点设计概念奖 *图9来源于惠聪礼品工艺品网:http://info.gift.hc360.com/2011/01/071124326430.shtml

五)客家文化内涵在现代设计中的沿用与延伸

李砚祖曾经提出:“艺术设计不仅是艺术之物、生活之物,在根本意义上还是文化之物,它是时代人文精神的产物。因此,对设计的认知不应局限在产品的、市场的领域,也不仅局限在设计的专业领域,而要用人文的眼光看设计,理解设计,当然更需要用人文精神来做设计,来理解设计,传播设计。”[3]5

对客家民间造型艺术的创新运用,脱离不了蕴含在其中的客家文化,只有基于文化理解基础上的再创造,才能避免设计的简单化和肤浅化。对于设计师而言,了解客家造物思想、美学观念以及客家文化,是更好地应用客家元素进行再设计的前提,也是正确处理传统设计文化与吸收外来设计文化的方式。客家民间造型艺术对于自然与人文的追求和表现,对于今天的艺术创作仍然有着启示的意义。中国的现代设计不应只是对西方现代设计的抄袭和模仿,也不应是对传统造型的堆砌拼凑,而应该根植于深厚的传统文化,汲取营养,获取更大的进步。

总之,将客家民间造型艺术与现代设计相结合,把已走入历史的传统民艺,赋予新的存在意义和生命,重新带回当下的生活中合理使用,是传统艺术获得新生,传统文化得以延续的又一途径。正如日本武藏野美术大学教授原拓哉所说:“时代向前发展,并不一定就代表文明的进步。我们的立足之处,是过去与未来的夹缝之间。创造力的获得,并不是一定要站在时代的前端。如果能够把眼光放得足够长远,在我们的身后,或许也一样隐藏着创造的源泉。当我们转身,一样会看见悠久的历史为我们积累了雄厚的资源。只有能够在这两者之间从容穿行,才能够真正具有创造力。”[4]15

图10 设计者:熊青珍 客家·陶瓷文房四宝*图10来源于梅州市人民政府网:http://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zwdt/zwyw/2012-06-30/1341025768d97171.html

图11 客家陶瓷茶具*图11来源于网络:http://item.tochgo.com/product-2110964

[1]杨梅 王龙.传统道器文化在当代设计中的延续与发展[J]包装工程,2015(24).

[2]王兴业.民间造物观念对现代设计的启示[D].湖南科技大学,2012.

[3]陈晓华.工艺与设计之间-20世纪中国艺术设计的现代性历程[M]重庆:重庆大学出版社,2007.

[4]Hakka Tea Set:最客家的客家茶具[EB/L].http://dangran.me/archives/3262 ,2013-03-25/2016-04-13

[5]原拓哉.设计中的设计[M] 山东:山东人民出版社,2011.

The Innovative Application of Hakka Folk Plastic Art into the Modern Design

XIE Wei

(School of Art & Design, Longyan University, Longyan, Fujian 364012)

Hakka folk plastic art is the materialized form and communication carrier of Hakka culture that not only has rich forms but also contains deep cultural connotations. Focusing on the traditional spiritual trend and creative features, this paper discusses the application of Hakka folk plastic art into the modern design to display its cultural charm and unique value with the aid of design and thus to gain more development space for Hakka folk plastic arts.

Hakka; folk plastic art; modern design; innovative application

2016-07-03

2015年度福建省教育厅社会科学研究项目“客家民间造型艺术在现代设计中的创新运用研究” (项目编号:JAS150583);2015年度福建省社会科学规划项目“闽西客家民间造型艺术的产业化开发路径与对策研究”(项目编号:FJ2015C090);龙岩学院校立服务海西项目“现代设计视角下的培田古民居装饰艺术”(项目编号:LQ2013059)。

谢玮,女,福建武平人,龙岩学院艺术与设计学院讲师,研究方向:艺术设计,文化艺术策划。

J528

A

1671-444X(2016)04-0116-08