论客家音乐对川腔佛乐的涵化与濡化

——以重庆罗汉寺瑜伽焰口唱腔为例

胡晓东

(1.中国音乐学院 音乐研究所,北京 100101;2.西南大学 音乐学院,重庆 400715)

·客家音乐文化研究专题·

论客家音乐对川腔佛乐的涵化与濡化

——以重庆罗汉寺瑜伽焰口唱腔为例

胡晓东1,2

(1.中国音乐学院 音乐研究所,北京100101;2.西南大学 音乐学院,重庆400715)

佛乐唱腔归属佛教“五明”之“声明”,乃弘扬佛法之舟楫,在佛教仪式活动中有着举足轻重的重要功能。作为活态文化,巴渝地区的川腔佛乐在长期的传承演变中受到来自历史战争、宗教活动、移民运动、政治制度、个人创造、社会维护等因素的直接影响。巴渝地区位处大西南咽喉,是巴蜀交通要塞,音乐文化受到来自全国各地包括客家音乐的深刻影响。重庆罗汉寺瑜伽焰口唱腔是川腔佛乐的重要代表,本文从客家方言语音的影响、核心音调的借入、旋律框架的摄受以及整体旋律形态的移植等几方面剖析客家音乐文化作为外来音乐文化对巴渝地区川腔佛乐的深刻影响,揭示其在整体音乐形态与风格上对川腔佛乐实施的涵化与濡化功能。

客家音乐;川腔佛乐;罗汉寺瑜伽焰口唱腔;涵化;濡化

美国人类学者克利福德·吉尔兹(Clifford Geertz)在《文化的诠释》一著中指出:“仪式本文已远不是符号本身,而是一部以行动描写和揭示着的文化志,是立体文化之渊源,对这一本文的阐释就是对文化最深刻的阐释。”[1]

巴渝地区*巴渝地区素有广义和狭义之分,本文所涉之巴渝地区专指狭义的巴渝地区,即以古代巴国(今重庆市)为核心区域,并辐射周边地区的文化区划。一般以嘉陵江为界,包括四川省的广元、南充、巴中、达州和广安等地区。此外,还可延伸至陕南、鄂西、湘西北和黔北等部分区域。的佛教音乐作为一个仪式文本符号,其意涵远超其符号本身。在数百年的传承演变中,巴渝地区的佛教音乐唱腔与其生存的文化语境——巴渝文化相互吸融,形成一个统一的文化共同体——“川腔”佛乐文化。巴渝文化是一个文化综合体,即以巴文化为核心层,以蜀楚文化为基础层,以滇黔、吴越、客家、两湖文化为外围层组合而成的复合体。其文化特质主要有:勇猛彪悍的尚武精神、崇巫敬神的宗教信仰、浪漫主义的艺术情怀、幽默豪爽的个性品质、仁义至孝的民俗风气等,这些文化特质对川腔佛乐的整体艺术风格实施涵化与濡化*涵化(acculturation)是指异质的文化接触引起原有文化模式的变化。当处于支配从属地位关系的不同群体,由于长期直接接触而使各自文化发生规模变迁,便是涵化。濡化(enculturation)由赫斯科维茨首先提出,是指发生在同一文化内部的、纵向的传播过程,是人与人的文化习得和传承机制,本质意义是人的学习与教育。从群体角度讲,濡化是不同族群、不同社会赖以存在和延续的方式及手段,同时也是族群认同的过程标志之一。详参[美]卢克·拉斯特著,王媛、徐默译《人类学的邀请》,北京大学出版社,2008年版,第74-75页。,产生了深刻影响。

关于佛乐唱腔,学界与释界向分江而划,把长江下游地区以江苏常州天宁寺为代表的佛乐唱腔称为“下江调”,而把长江上游巴渝地区的佛乐唱腔唤作“上江腔”。巴渝地区的佛乐唱腔也常被僧俗两界称为“川派”焰口或“川腔”佛乐。*详参胡耀《佛教与音乐艺术》(天津人民出版社,1992年版,第82页);钟光全《重庆佛乐“罗汉寺焰口”的音乐与地方色彩》(载于袁静芳主编《第一届中韩佛教音乐学术研讨会论文集》,中央音乐学院佛教音乐文化研究中心编,宗教文化出版社,2004年版,第102-113页);钟光全《重庆佛乐》(载于田青主编《中国佛教音乐选萃》,上海音乐出版社,1993年版,第37页);郭同耀《重庆民俗概观》(西南师范大学出版社,1998年版,第177页)等学者观点。不少学者早已指出,“川腔”佛乐与其它地区的佛教音乐相比,确有其独有的文化内涵和艺术魅力,这与巴渝地区独特的历史背景、人文环境、地理特征、民俗文化、审美心理等密切相关。[3]重庆罗汉寺建于北宋治平年间(1064-1067),由于地处长江、嘉陵江两江交汇处的古渝雄关——朝天门码头,自古就是长江上游峨眉高僧出巴渝入江南传法寻学挂单暂居之所,又是下江人入川朝拜峨嵋、宝顶的必经之路,因此,罗汉寺很早就成了巴渝地区著名的十方丛林,享誉西南。

重庆罗汉寺焰口仪轨唱腔是“川腔”佛乐的代表,其仪式轨范源于宋*详参侯冲《论大足宝顶为佛教水陆道场》(载于《云南与巴蜀佛教研究论稿》,宗教文化出版社,2006年版,第294-342页)及胡昌健《佛教传入巴渝地区的时间和路线》(《四川文物》2004年第3期,第76-80页)等文献观点。,后秉承明代高僧圣可法师的礼法,并经过昌法、海常、智丰、智觉、演智等法师的传承与发展,融入巴渝、蜀楚、客家、江吴等传统音乐元素,已经形成“川腔”佛乐中独具巴渝地方特色,融音乐、舞蹈、文学、语言、宗教、民俗等于一体的艺术综合体。罗汉寺焰口唱腔音乐历史悠久、师承严密、仪程完备、水平较高、信众较多,在巴蜀乃至西南地区影响较大。客家文化及其音乐作为巴渝文化外围层中重要的一支,对罗汉寺瑜伽焰口唱腔亦产生了重要影响。历史上曾有多次移民运动和文化迁徙,促使客家文化进入巴渝地区并与之共融,对巴渝文化、巴渝方言乃至巴渝音乐进行涵化与濡化。

一、客家文化与巴渝文化

人口迁徙是文化传递与交融的重要纽带,明清是我国历史上人口大迁徙的重要时期,主要有战争移民和政策移民两种方式。客家民系是我国移民运动的重要组成部分,在历次的人口迁徙中,客家文化陆续融入巴渝文化之中,并对其进行濡化与涵化。

元末明初,北方战事频多,大量百姓为避战乱逃至西南巴渝地区。湘、鄂、赣、粤、闽、吴等地的客家人随之进入巴渝地区,将客家文化带入巴渝地区,客观上促进了巴渝文化的变容。元末至正二十三年(1363),明玉珍西征,建元大统,都重庆,国号大夏,并建立了一系列统治制度。客家文化随着西征入渝的将士及民众进入巴渝地区,此为史上较早关于客家文化进入巴渝地区的记录。*以上综合参考的文献资料有:明·杨学可《明氏实录》;明·邓士龙《平夏录》;明·董伦《明太祖实录》卷十六;《明史·明玉珍传》;明·钱谦益《国初群雄事略》卷五;《乐山县志》(1934年修)卷一;《巴县志》(1939年修)卷九·上;陈世松等《四川通史》元明清部分(四川大学出版社,1993年版,第20-24页)等。

明朝巴蜀地区藩镇割据、战事频繁,百姓不堪疾苦纷纷外逃,导致人口骤减、田地荒芜。顺治十八年(1661),四川布政使司公布全省仅有人丁16096人。按一丁五口计,总人口才804 80人,仅为万历6年的6%。[4]177据民国《江津县志》卷二载,“全川自此,烟火断绝凡十五年”。为了匡扶民生、恢复生产,明清两代统治者发动了史上规模浩大的政策移民,最有影响力的有两次:第一次是元末明初(1361-1387),以湖广地区为主的南方移民首次进入四川。第二次在清初(17世纪中叶至18世纪中叶),以湖北、湖南、江西和广西为主的十余个省的移民南移入川,史称“湖广填四川”。后者是巴渝历史上规模空前的一次移民入川,仅以1671年至1776年的105年计算,巴蜀地区合计接纳移民623万人,其中巴渝地区成为移民入川的重镇,这也使得客籍人口大大超过川渝本地人口。据修世英《康熙成都府志序》载,成都府“百十秦、晋、楚、豫、中土著仅一二人焉。”民国《合川县志》所列168家统计资料表明,清朝以前的四川土著户为61户,占36%;清初由外省迁入的户数为107户,占64%。[4]177-180另据胡昭曦《“张献忠屠蜀”与“湖广填四川”考辨》一文中的统计及分析,合川县107户居民中,外省移民入川的有湖广、陕西、贵州、江西、广东、广西、福建、安徽等省。尤以湖广为多,有80家,占总数的75%。[5]孙晓芬《清代前期的移民填四川》一著中指出,今重庆约85%的人口是清代湖广移民的后裔。[6]刘正刚先生则详细考证了客家移民进入巴渝地区后的详细分布状况。*详参刘正刚《清代福建移民在四川分布考——兼补罗香林四川客家分布说》(《中国历史地理论丛》1995年第3期,第56-70页)、《清代广东移民在四川分布考——兼补罗香林四川客家人分布说》(《暨南学报·哲学社会科学版》1996年第1期,第56-64页)等论文观点。《清代福建移民在四川分布考——兼补罗香林四川客家分布说》此后的抗战时期、三线建设时期、以及入川的建设兵团中,又有很多客家人口,主要集中在重庆、绵阳、安顺等地,共计660万人。其中仅重庆市荣昌县盘龙镇就有客家人3万多。冯光钰指出,移民运动是我国乃至世界各国历史上普遍存在的一种人口流动现象。在中国历史上的各个时期,各民族、各地区都经常发生人口的迁徙。这些人口的移动必然会引起民族、地域及文化结构的变化。[7]因此,上述发生在历史上的移民潮不断将湘、鄂、赣、粤、闽、吴等地的客家人输入巴渝地区,促使巴渝文化与客家文化等多种亚文化进行充分的濡化与涵化,导致巴渝地区在人口结构、生产方式、文化观念、语言特征、风俗习惯、宗教信仰、音乐形态等方面的融变,最终形成“五方杂处,俗尚各从其乡”的亚文化交汇状态。*相关观点详参刘正刚《清代福建移民在四川分布考——兼补罗香林四川客家分布说》(《中国历史地理论丛》1995年第3期,第56-70页)、刘正刚《清代广东移民在四川分布考——兼补罗香林四川客家人分布说》(《暨南学报·哲学社会科学版》1996年第1期,第56-64页)、邹登顺《明清移民与巴渝文化的新变》(《重庆师范大学学报·哲学社会科学版》2006年第5期,第93-97页)等文献。

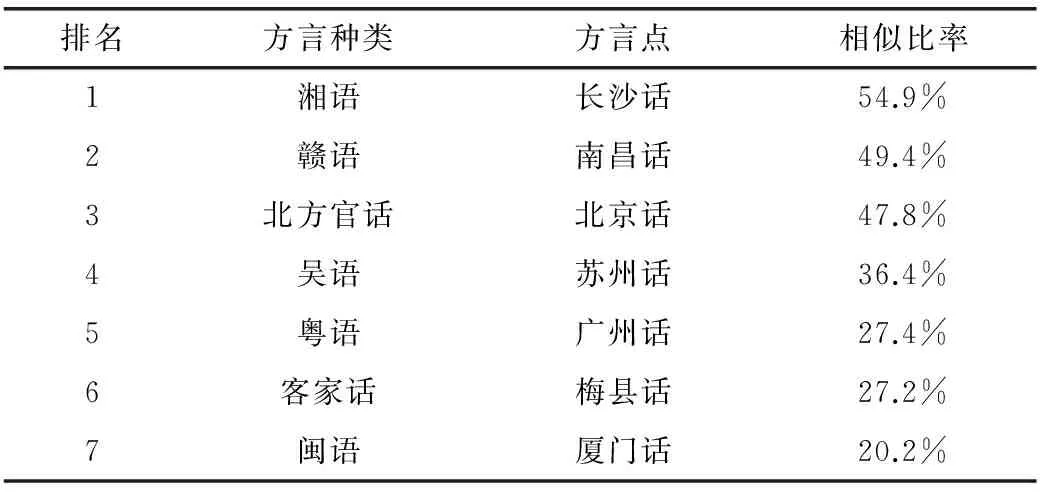

二、客家方言与巴渝方言

以现代方言语音学的观点来看,川西地区与巴渝地区虽同属一个方言区——成渝方言区,但由于历史与地理区位等原因,巴渝方言与川西方言、湘鄂方言等有较大差异。*具体参阅清嘉庆年间俨如煜撰《三省山内风土杂识》[陕西通志馆,嘉庆十年(1805)]与清末傅崇矩撰《成都通览》[成都通俗报社,宣统元年(1909)]。明末清初,入川避难与经商的外地人主要是陕西、甘肃、青海等西北人,而非湖广人,故那时的成都有“经商半是秦人集”之说。川西地区重点受秦陇方言的影响,发音儿化明显,轻音多,柔弱而婉转。清徐珂称“成都语言之发音多用尖音,故平仄每混一”[8],突出地反映了现代成都平原次方言区的方言特征,而巴渝次方言则更多受湖广等地方言的影响。宋以前的巴渝方言和元代及当今的巴渝方言有很大差异,据宋代文献显示,当时的学者把巴渝地区的方言与西北方言合而称之为“西语”,属同一方言语系。宋以降,巴渝地区方言开始随着历史上几次人口大迁徙逐渐发生融变。如前文所述,史上数次移民运动“湖广填四川”以及此后的人口迁徙潮流陆续将湘、鄂、赣、吴、粤、客、闽等方言输入巴渝地区,与原有西语系方言混融,经漫长的濡化与涵化,形成今日之巴渝方言。其音调直率利落,整体风格幽默诙谐、热情豪爽,体现出巴渝儿女乐观豁达、耿直勇敢的性格。当时通称为“湖广方言”,但现已不常用,民间亦简称之为“川语”、“川话”。[9]在巴渝方言的漫长的濡化与涵化进程中,客家方言发挥了不可忽视的重要作用。其中在重庆市荣昌县盘龙镇还形成了一个客家方言岛,对巴渝方言实施辐射影响。[10]有学者曾将巴渝方言(川东方言)的色彩性因素(元音、辅音、声调)以及特殊的声韵组合与全国七大方言区的“北、吴、湘、粤、闽、客、赣”进行比较,筛选出巴渝方言与其它方言区在语音特征方面的共性和差异。下表是巴渝方言与其它汉语七大方言的亲缘度排名。

表1巴渝方言与其它汉语方言的亲缘度排名[9]131

排名方言种类方言点相似比率1湘语长沙话54.9%2赣语南昌话49.4%3北方官话北京话47.8%4吴语苏州话36.4%5粤语广州话27.4%6客家话梅县话27.2%7闽语厦门话20.2%

上表可见,巴渝方言与客家方言的语言相似度为27.2%,可以肯定,这些相似的语言音素是在长期的社会历史变迁中,由于人口迁徙引起的文化传播与交互渗透形成的。崔荣昌先生指出,重庆境内目前存在着官话、客家话和湘方言三大方言,都是由于历史上数次移民运动传入的。[11]在实际调查中,学者们发现巴渝方言在声、韵、调以及词汇、语义等方面均不同程度地显示出向客家方言趋同的特征。如受客家方言的影响,重庆方言中某些古全浊声母仄声字[k]、[p]、[t]、[ts]今分别读成送气音[kh]、[ph]、[th]、[tsh],成为其方言语音音系中的“例外字”。[12]反之,重庆客家方言岛的语音要素在受到本土方言的涵化后呈现出声母腭化、鼻边音混读、产生浊擦音、重唇音减少、轻唇音增多,韵母塞音韵尾[p]、[t]、[k]消失,鼻音[m]尾并入[n]尾,并出现撮口呼韵母,以及声调出现“浊上变去”等音变现象。[13]

我们常说,音乐脱胎于语言,因此这些方言语音要素势必会直接影响巴渝地域声乐品种,甚至是所有的音乐品种的艺术形态与整体风格。杜亚雄先生曾对民族音乐与地方语言之间的密切关系做过细致的论述:

一个民族、一个地区典型音调的形成,经历了漫长的历史过程,受到各种因素的影响,其中包括物理、地理、心理、历史、审美、风俗、语言等多方面,然而最重要的是语言。音乐和语言都是用声音传递的信息,它们是密不可分的。在语言的诸因素中,语音和音乐关系最为紧密,音位系统、重音、语调、声调对典型音调的形成有直接影响。[14]

因此,欲深入发掘客家音乐对川腔佛乐的内在影响,就必须从客家方言着手,辨析其对巴渝方言语音的渗透,继而揭示二者之间的本质与联系。我国的音乐学者很早就关注音乐和语言的问题,从明·魏良辅的《曲律》,至清·李渔的《闲情偶寄》,再到于会泳先生的《腔词关系研究》等文著都不同程度地论及唱腔与语言的内在联系。但真正涉及语音(音韵)与音乐之间关系的,最早要数杨荫浏先生的《丝弦老调与评戏的唱法中所涉及的音韵问题》。[15]正式提出“音乐语音学”这一学科称谓,肇始于杨荫浏先生的《语言音乐学初探》[15],钱茸老师曾提出建立“民族语言音乐学”,并对其做出界定:

民族语言音乐学是借鉴现代语言学方法(包括记音方法、分析方法、思辨方法、数字科技手段等),结合音乐学方法,以人类各群体母语特征,与其母语音乐品种(尤其是声乐品种)的关系为主要研究对象的跨界系统学科。[16]

在经过几番理论与实践的琢磨之后,钱老师又将其改称“唱词音声说”、“音乐语言学”,即用语言学的方法研究音乐。[18]随即,提出了探究声乐品种地域性音乐形态的四个步骤[18]:

1.梳理音乐品种所在地语言(方言)音声基本概况。

2.揭示具体声乐品种唱词音声本体特点(唱词的显性音乐符号)。

3.揭示唱腔特点。

4.寻找唱词对唱腔的潜在影响(唱词的隐性音乐符号)。

可见,钱老师所倡导建立“音乐语言学”,旨在以跨学科的研究路径,深入探讨方言语音与民族音乐之间的内在联系,开阔音乐形态学研究的新视野,建立起音乐与文化之间的阐释通道。这些研究视角与理念将有利于剖析并阐释客家方言对客家音乐乃至川腔佛乐的内在影响。

三、客家民歌与川腔佛乐

在历史上数次大移民潮的驱动下,湘、鄂、赣、吴、粤、闽等地的客家民歌随着进入巴渝地区,并在“俗曲佛用”*俗曲进入寺院被佛化是佛乐演变的历史规律,不少学者对此进行了深入论证。详参袁静芳《中国汉传佛教音乐历史发展的里程碑——试论<诸佛、世尊、如来、菩萨、尊者名称歌曲>的历史价值》(圣辉、袁静芳主编《湖南省佛教音乐学术研讨会暨第七届亚太地区佛教音乐学术研讨会论文集》,湖南人民出版社,2013年,第1-35页);项阳《“释俗交响”之初阶——中国早期佛教音乐浅识》(《文艺研究》2003年第5期)、《关于音声供养和音声法事》(《中国音乐》2006年第4期)、《“改梵为秦”中的“学者之宗”曹植》(《天津音乐学院学报》2007年第1期)、《北周灭佛“后遗症”——再论音声供养与音声法事的合一》(《文艺研究》2007年第10期)、《关于佛教、道教与民间乐社用乐相通性的思考》(《天津音乐学院学报》2009年第1期)、《永乐钦赐寺庙歌曲的划时代意义》(《中国音乐》2009年第1期)、《佛教戒律下的音声理念——云冈石窟伎乐雕塑引发的思考》(圣辉、袁静芳主编《湖南省佛教音乐学术研讨会暨第七届亚太地区佛教音乐学术研讨会论文集》,湖南人民出版社,2013年,第358-378页)、孙云《丝竹杂伎皆由旨给——解析国家在场视阈下的佛教用乐来源》(《音乐研究》2016年第3期,第119页)、孙云《“为用”与“制度”的博弈——佛教音声的历史流变研究》(《中国音乐学》2014年第2期,第94-103页)、胡晓东《我国民族音乐调式型号体系研究举隅——以重庆罗汉寺瑜伽焰口音乐为例》(《中央音乐学院学报》2014年第2期,第54-66页)、胡晓东《佛乐分类新论——以重庆罗汉寺瑜伽焰口唱腔为例》(《音乐研究》2014年第2期,第82-95页)等文献观点。现象的驱动下进入寺院高墙,沉淀为川腔佛乐中的有机构成。此外,巴渝地区处于西南水路交通要塞,四川峨眉、重庆大足宝鼎寺、重庆北碚缙云寺(汉藏教理院)等处的佛教文化和思想经由此进入云贵地区乃至全国各地,上江、下江地区的佛教文化在此交融荟萃,遂使之成为各宗荟萃的佛教重镇。所谓“上朝峨眉,下朝宝鼎”的说法应验了巴渝地区在西南地区的佛教文化上的重要地位。下江地区地的客家民歌随着入川的僧众传法授礼在巴渝地区广为传播。总体上看,客家民歌对川腔佛乐形成包容之势,在唱词语音、核心音调、旋律框架、整体旋律以综合音乐风格等方面实施涵化与濡化。

(一)唱词语音的影响

唱词语音即地域声乐品种中的方言语音,直接影响其音乐色彩与风格,也是判断区域音乐种类的重要依据。[19]罗汉寺瑜伽焰口唱腔生长于巴渝文化语境中,在漫长的历史演变中,罗汉寺瑜伽焰口唱腔与其地理概貌、生产方式、民俗风习、方言语音、宗教信仰、歌舞音乐等形成相濡以沫、共生共荣的对应关系。其中,方言语音的影响最为直接和有效。巴渝方言中的某些特殊语音要素由于受到客家方言的影响,演变成独具音响个性的“例外字”。在民族声乐品种中,它们作为唱腔的重要组成部分直接参与到音乐地域色彩的构建中去,在听觉效果上给人以别样的感受,钱茸老师称之为唱词显性音乐符号之“特性选点”与“色彩对立选点”。[18]这些“例外字”也因此成为罗汉寺瑜伽焰口唱腔中极富地域特色的成分。前文已述,受客家方言的影响,重庆方言中某些古全浊声母仄声字[k]、[p]、[t]、[ts]今分别读成送气音[kh]、[ph]、[th]、[tsh],如跪[kui51]读成[khui21]、拔[pa35]读成[pha21]、道[tau51]念成[thau214]、造[tsau51]读成[tshau214]等。另有古见晓组的某些字,今北方语音已读成舌面音[t]、[th]、[],但在巴渝方言里依然念成[k]、[kh]、[x]等。上述这些受客家方言语音影响的音素至今仍在巴渝方言里鲜活地存在着,不仅未使其黯然失色,反而增添了许多独有的巴渝地域特色,也影响着川腔佛乐的音响形态。下面这首《破地狱偈一》,矩形框中“界”字的舌面前不送气清塞擦音[te51]在巴渝方言语音中念成[kai21],“造”字的舌尖前不送气清塞擦音[tsau51]读成舌尖前送气清塞擦音[tshau214],这种变化实为受到客家方言语音长期涵化与濡化的结果,却反倒让人感受到一种浓郁的巴腔渝韵。

谱例1

(二)核心音调的借入

核心音调结构是地方音乐品种的传承基因与内核,是展示其区域文化特质的重要因素。杜亚雄先生认为,核心音调结构是在特定的音阶调式基础上形成的旋律结构原则,它从本质上反映了某一民族或地区音乐语言的特点,是该民族或地区丰富多样的旋律现象的概括和抽象。[14]从20世纪下半叶始,我国音乐学者开始对民族核心音调结构问题进行探讨。杨匡民先生早在1980年对湖北民歌进行系统研究时就提出了民歌“三声腔”概念,并将这些“三声腔”总称为“声韵”,指出荆楚地区民歌主要由大声韵(do-mi-sol)、小声韵(la-do-mi)、宽声韵(sol-do-re、re-sol-la、la-re-mi)、窄声韵(re-mi-sol、mi-sol-la、sol-la-do、la-do-re)、中声韵(do-re-mi)共十种声韵以不同的方式组合成丰富多彩的民歌旋律。[20]事实上,此十种声韵类型亦包含了包括湘、赣、闽、粤等地大部分客家音乐的核心音调,是我国南方广大地区区域音乐文化特质的集中体现。此外,蒲亨强先生借申克分析之“简化还原”方法提炼出“核腔”理论;[21]杜亚雄先生指出西北汉族民间音乐中围绕徵音的上下两个四度音程是其音调结构的核心与音乐大河之源头,与调式特点、旋律线条、旋律发展手法都有密切联系;[14]刘正维先生勾勒出我国民间音乐调式板块分布的三条脉络;[22]笔者指出我国民间器乐演奏中“织字”手法的存在;[23]等等;皆是探索民族音乐核心音调的结果。

关于客家民歌的核心音调,已有众多学者进行了深入的研究,取得了丰富成果。苗晶、乔建中先生指出,客家山歌大多以四声羽调式和五声徵调式为主,强调“徵——宫”和“羽——商”四度音调。王耀华先生将客家民歌音调归纳为徵、羽、宫三类色彩,其中徵类色彩的结构为sol-la-do或re-mi-sol,典型的旋法结构为sol-la-do-re的四音列构成的旋律进行;羽类色彩的结构为la-do-re与la-do-mi,尤以前者为典型;宫调式的典型音调为do-mi-sol的上下行音调。*详参苗晶、乔建中《论汉族民歌近似色彩区的划分(下)》(《中央音乐学院学报》1985年第2 期,第39-40页);王耀华《客家山歌音调考源》(《音乐研究》1992年第4期,第66-75页)与《论“腔音列”(上)》(《音乐研究》2009年第1期,第12-13页;黄玉英《江西客家山歌述略》(《中国音乐》2007年第1期,第192-194页)等相关文献观点。上述客家民歌核心音调在进入巴渝地区后,与原有巴渝民间音乐混融,并最终在罗汉寺瑜伽焰口唱腔中沉淀并定型。

一)徵色彩核心音调

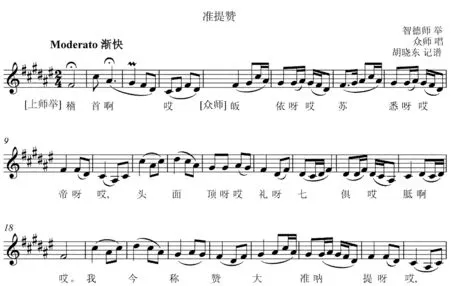

事实上,在罗汉寺瑜伽焰口唱腔的徵色彩音调中包含着两种类型,其一为纯四度宽腔型的徵型音调sol-do-re,其二为大二度、小三度级进式的徵型音调sol-la-do-re,是客家徵型音调进入巴渝地区后的在地化演变的结果。下面这首《准提赞》(局部)即使用了前者。

谱例2

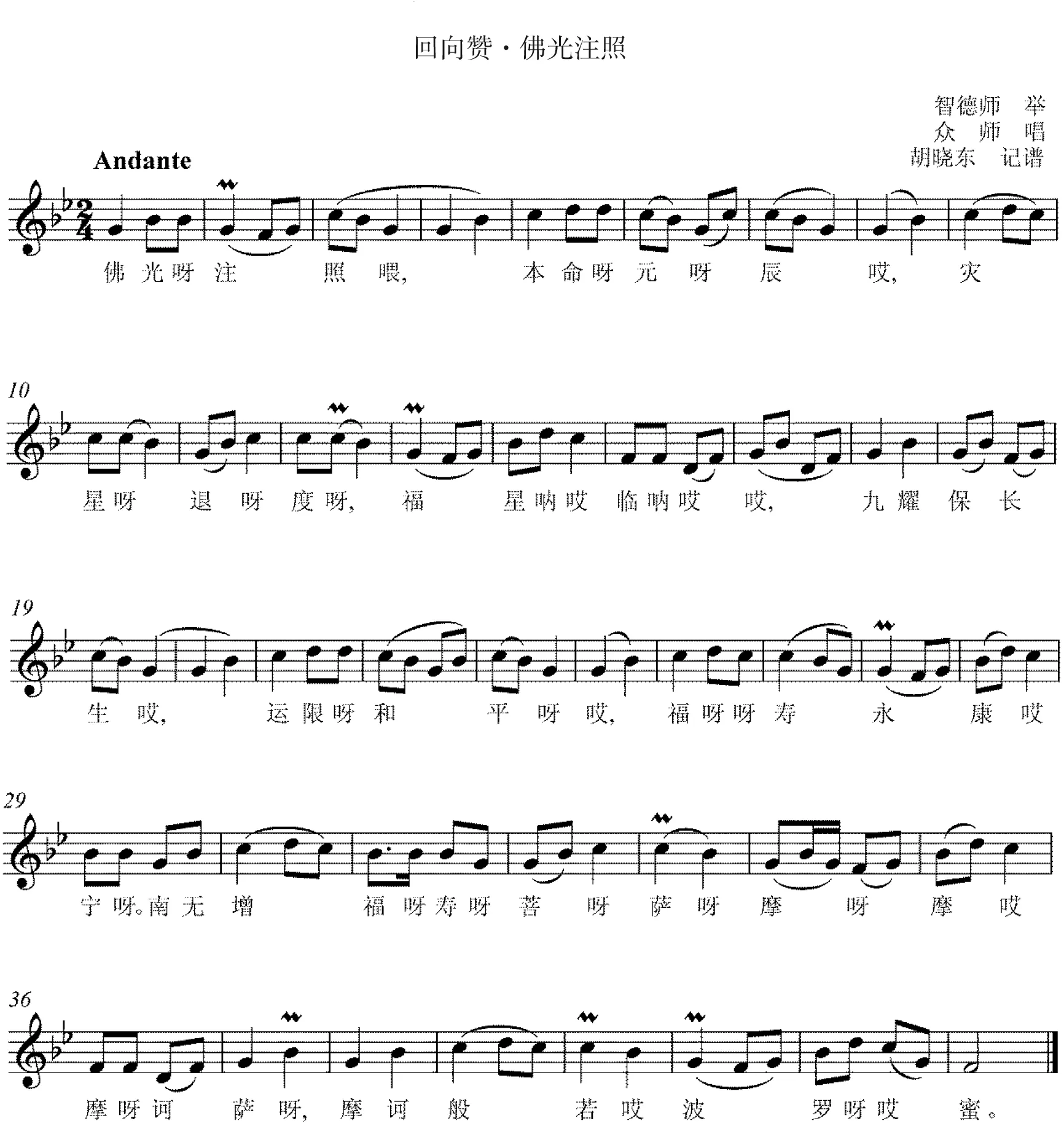

上例矩形框中几个上行纯五度、纯八度、纯四度的跳进,是sol-do-re这一音调的直接运用,其余各处则是这一音调的加花润饰进行。由于四五度音调的贯穿,加之全曲演唱速度渐趋渐快,使这一唱腔呈现出洒脱健朗、质朴爽利之感。下面这首《回向赞》则主要使用了sol-la-do-re这一徵色彩音调,旋律以二三度音程级进为主,整体风格流畅和雅。

谱例3

二)羽色彩核心音调

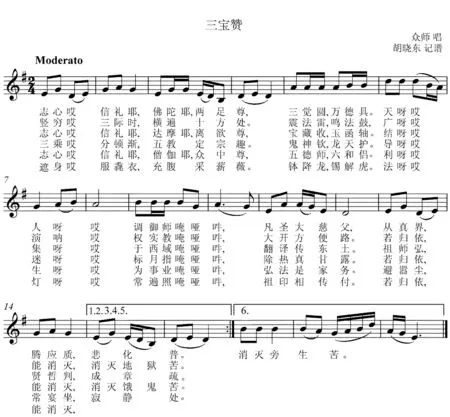

客家音乐中两种羽类色彩结构为la-do-re与la-do-mi,在罗汉寺瑜伽焰口唱腔中皆可见,二者的区别在于羽音的上行小三度之后,前者为较窄的大二度进行,外围音程纯四度,而后者则是较宽的大三度进行,外围音程纯五度。在具体的唱腔中,前者往往色彩偏暗淡,后者则相对明亮。*蒲亨强先生曾在相关论述中,将前者成为“蜀色彩的窄羽型级进式音调”,后者称为“巴色彩的小羽型跳进式音调”。详参蒲亨强《巴蜀音调论》(《乐府新声》2005年第l期,第33-37页)与《西南旋律体系及其文化内涵》(《音乐艺术》2005年第3期,第94-95页)等论文。下面这首《三宝赞》使用了较窄的羽型核心音调la-do-re,整体风格偏于柔和淡雅,与佛、法、僧的慈悲圆融之心相吻合。

谱例4

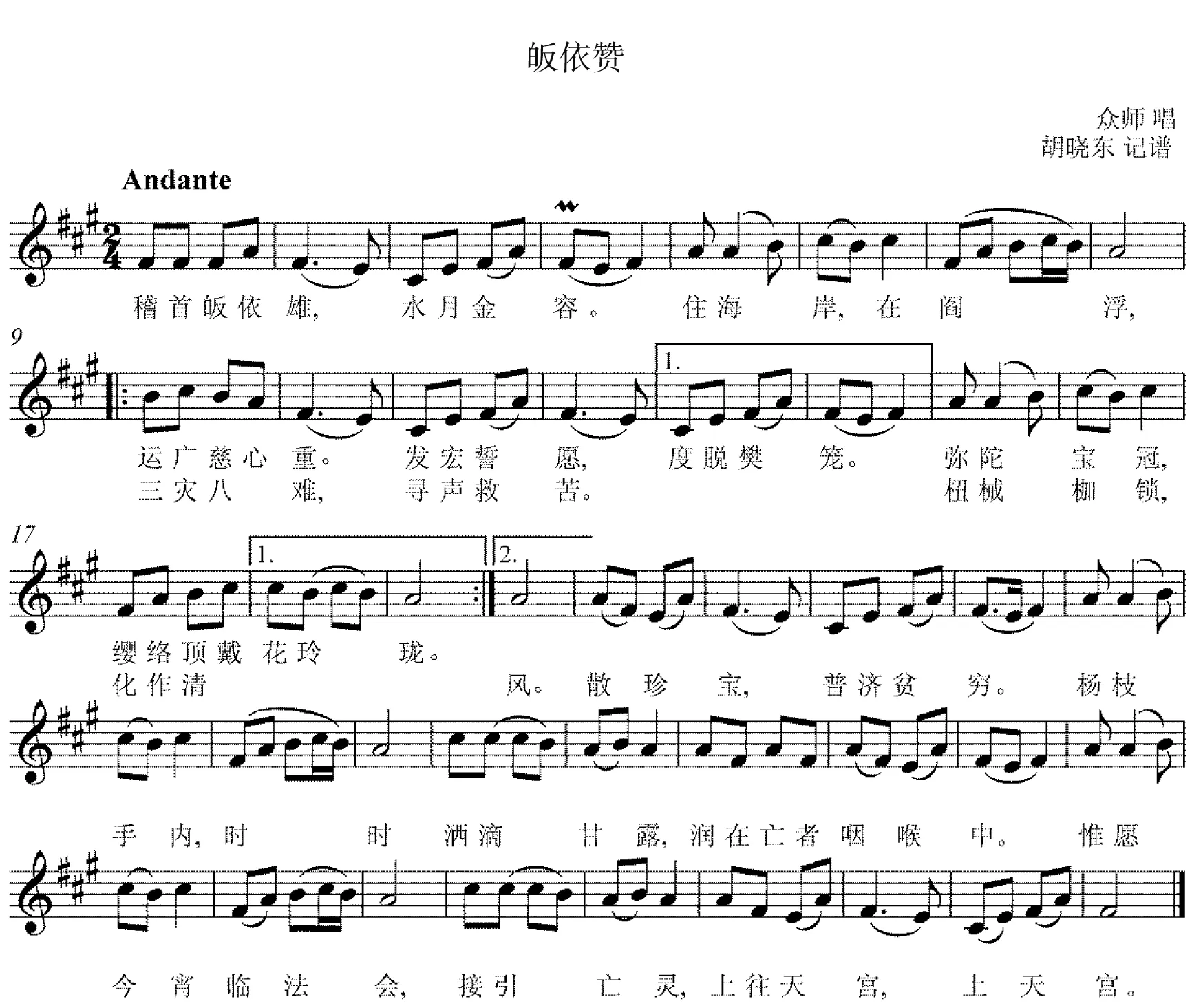

下面这首《皈依赞》的核心音调为la-do-mi,与上例相比,整体风格趋于明亮。

谱例5

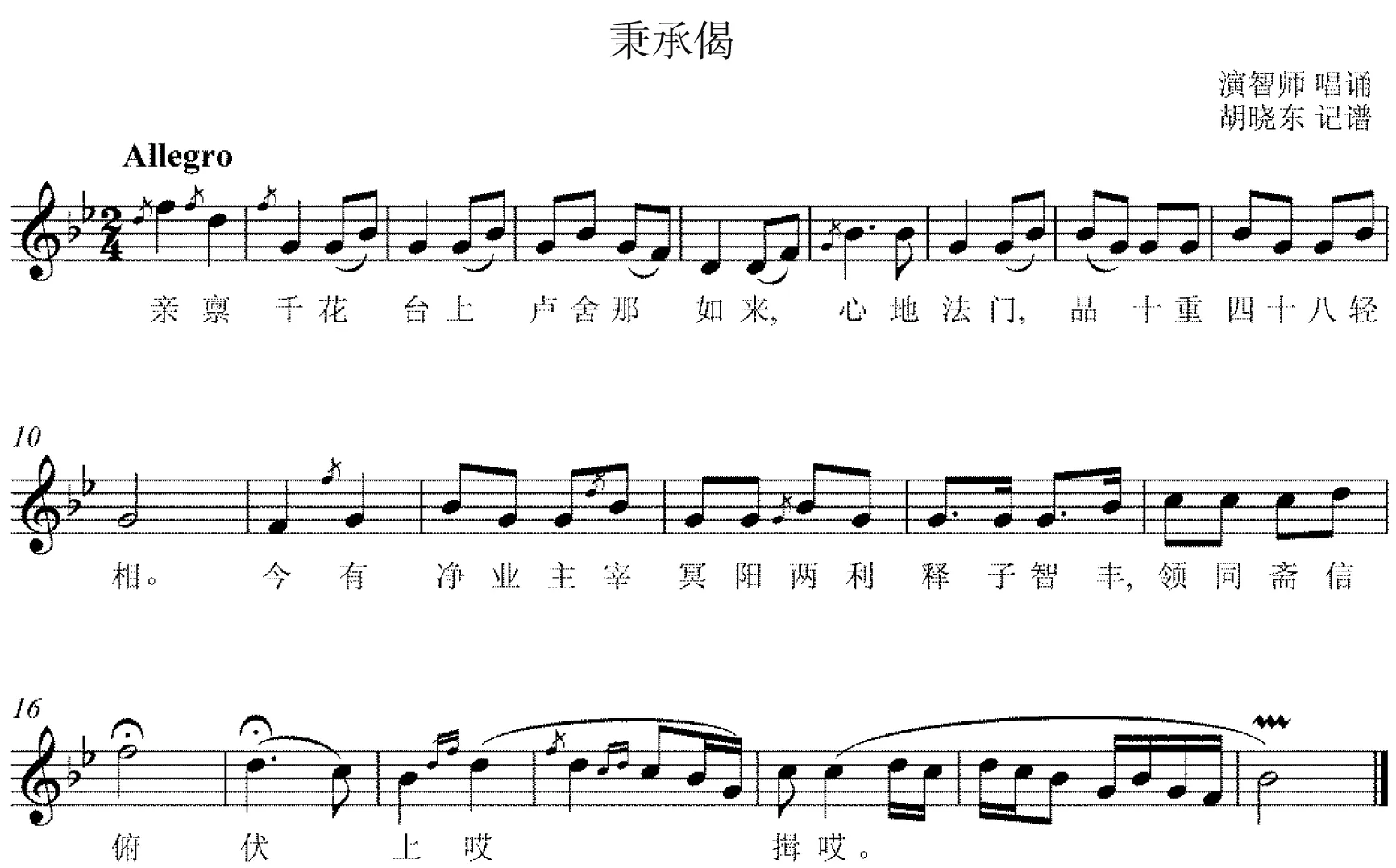

三)宫色彩核心音调

宫色彩的核心音调以do-mi-sol的上下行旋律为主,该音调结构由大、小三度音程构成,外围框架为纯五度,整体色彩清澈明朗。且看下面这首《秉承偈》。

谱例6

上文以客家音乐种最典型的三种核心音调为例,分析其在重庆罗汉寺瑜伽焰口唱腔中的存在形态,揭示出客家音乐元素对川腔佛乐的内在影响。我们看到,川腔佛乐确实存有和客家音乐类同的核心音调,究其原因,历史上数次大规模的移民运动导致的文化传播与互融是不可忽视的内在动因。

(三)旋律框架的摄受

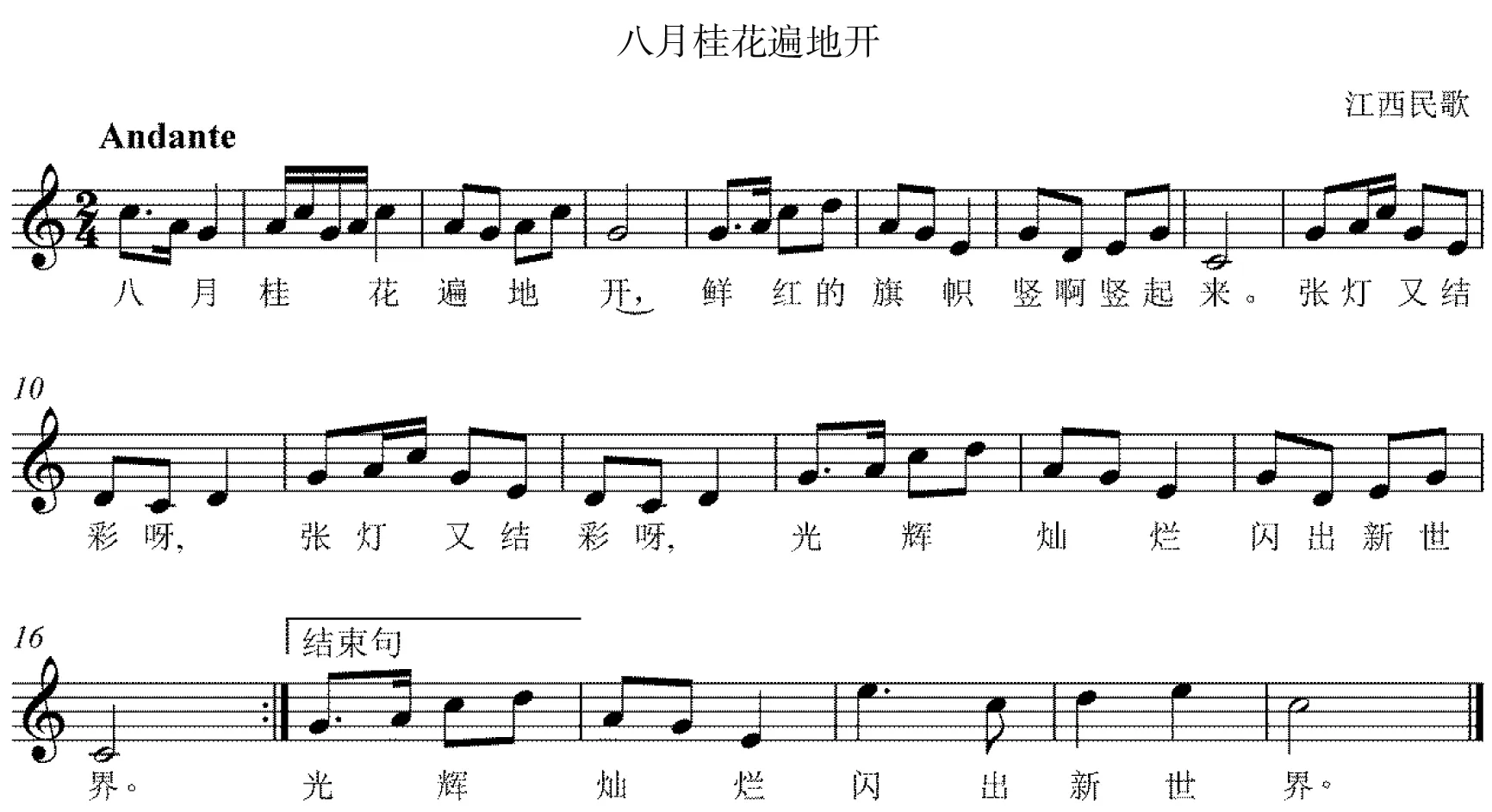

客家民歌对巴渝佛乐的影响方式多种多样,除上述核心音调的渗透以外,有些川腔佛乐有选择、碎片式地摄取客家民歌的某些旋律框架或片段,也是一种较为典型的文化摄受方式。经过筛查,我们发现较常见的旋律框架摄受方式有乐句中使用相同的起音或落音,或共用某些重要的骨干音。以罗汉寺瑜伽焰口仪轨唱腔《肃坛场》为例,该唱腔主要吸收了江西赣南客家民歌《八月桂花遍地开》中的部分旋律框架。

谱例7

谱例8

为了便于清晰地看出以上两曲之间的摄受关系,我们将有《肃坛场》与《八月桂花遍地开》之间有相似或类同的旋律框架抽取出来,并用下列表格予以呈现。

表1《肃坛场》与《八月桂花遍地开》之间的旋律摄受关系表

序号《肃坛场》《八月桂花遍地开》1①②③④③④2⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧3⑨⑩③④4①②5⑨⑩

上表中,圆圈中的数字表示乐曲的小节序号。我们可以清晰地看到,上述两曲在旋律主体框架上有着明显的摄受关系,主要体现在音高与节奏的吸收上,摄受方式表现为碎片化与随机性。这类旋律框架摄受现象在巴渝地区的川腔佛乐中并不鲜见,如罗汉寺焰口唱腔《叹骷髅》与客家民歌《老渔翁》、《五方佛赞》中的领唱旋律主题与《码头调》等等。这种旋律框架的摄受折射出本土文化对亚文化的选择性吸收与融合,是常见的文化涵化与濡化现象。

(四)整体旋律形态的移植

相较前文所述之碎片式、随机性的“旋律框架摄受”而言,整体旋律形态的移植则更注重移植旋律的完整性。如下面这首用诸于往生焰口仪轨*巴渝地区有三种瑜伽焰口类型:延生焰口、往生焰口与功德焰口,三者并驾齐驱,应用广泛,深得民心。延生焰口者,即其他地区(主要是西南及中南地区)所谓“阳焰口”,通过赞美供养诸佛菩萨,并向孤魂饿鬼抛施斛食,为生者消灾解厄,祈福祛灾。往生焰口即“阴焰口”,通过向饿鬼道众生施食,使其皈依受戒,度脱苦趣,早得超升。在民间,也常用来超度亡灵,追荐死者,此与全国其他地区的瑜伽焰口仪轨同。功德焰口是巴渝地区瑜伽焰口仪轨特有类型,包容了延生焰口和往生焰口仪轨的功能,旨在冥阳两利,阴阳兼济。的《受食赞》,即完整地移植了下江地区的古老曲牌【长城调】(《孟姜女调》)。这首在巴渝地区川腔佛乐中广泛应用的梵呗,最早曾被作为道教韵腔在赣南崇义、于都等客家地区的道教节日祈祥法事仪式中使用。[24]我们将二者旋律并列一处进行比较,即可轻松获悉双方在整体旋律形态上的高度一致性。

谱例9《受食赞》与【长城调】旋律框架比较

可见,《受食赞》在个别音上做了减缩处理,使唱腔趋于洒脱健朗、质朴爽利,与巴渝地区的川腔佛乐总体风格吻合。除此以外,两首唱腔在旋律形态上相差无几。这种整体移植客家民歌旋律形态的现象,再次证明了客家民歌对于川腔佛乐的涵化与濡化功能。当然,文化的传播向来都是双向进行的,客家音乐在向巴渝地区传播演化的同时,巴渝民歌也在顺着相同的渠道和路径向客家地区反向传播。《广东汉乐三百首》[25]和《广东汉乐新三百首》[26]所载曲目中就有《巴山调》等曲目,是巴渝民歌传入客家音乐文化圈的结果。[7]

巴渝文化与客家文化在整体上具有很多相通性,如相同的居住环境,*历史上素有“无山不客,无客不山”的说法。相似的迁徙历程、生产生活方式与多文化并置的文化环境亦导致二者在文化的兼容度上皆表现出较大的开放性。这种开放性容易导致客家民歌在整体音乐风格上对川腔佛乐形成综合渗透,例如洒脱健朗、质朴爽利的艺术风格,以及兼收并蓄、包容多元的发展态势。

结 语

客家文化由客家民系这一独特的群体组织创造并传承,由于这一民系曾经创造了人类历史上规模浩大的文化移民运动,在历史战争、政治制度、社会维护与个人创造等因素的综合影响下,客家文化以燎原之势迅速向全国乃至世界各地广为传播,有力地推动了华夏民族多元文化的互融与演进,客家文化研究也因此成为学界当前不可忽略的重要课题。客家音乐是客家文化中最鲜活的要素,在客家文化的传播与迁徙中发挥了最广泛而深远的影响。有学者倡导在建立“客家学学科完整体系”的同时,重点关注“客家音乐文化研究”这一学术命题。[27]本文以文化人类学与历史民族音乐学的视角,对客家音乐在巴渝地区的传播与演进做了一点粗浅的探讨,主要探究客家音乐之于川腔佛乐的涵化与濡化现象,所论难免挂一漏万,在此一并就教于方家。

[1]Geertz,Clifford.TheInterpretationofCultures:selectedessays[M].New York: Basic Books. 1973,p14;p452.

[2]胡耀.佛教与音乐艺术[M]. 天津:天津人民出版社,1992:82.

[3]钟光全. 重庆佛乐“罗汉寺焰口”的音乐与地方色彩[A].袁静芳.第一届中韩佛教音乐学术研讨会论文集[C].宗教文化出版社,2004:102-113.

[4]陈世松等.四川通史(元明清部分)[M]. 成都:四川大学出版社,1993:177.

[5]胡昭曦.“张献忠屠蜀”与“湖广填四川”考辨[A].中国农民战争史研究集刊(第1辑)[C].上海:上海人民出版社,1979.

[6]孙晓芬.清代前期的移民填四川[M]. 成都:四川大学出版社,1997.

[7]冯光钰. 客家音乐与移民文化[J]. 音乐研究,1998(04).

[8](清)徐珂.清稗类钞(第五册·方言类·成都方言)[M].北京:中华书局,1984:2242.

[9]崔荣昌.四川方言与巴蜀文化[M]. 成都:四川大学出版社,1996:8-15;36-48.

[10]罗秋雨、王希辉、向轼.母语固守与文化传承——重庆荣昌盘龙客家方言文化调查与研究[J].四川旅游学院学,2014(02).

[11]崔荣昌.四川方言的形成[J].方言,1985(01).

[12]周骥、高廉平.重庆方言中的例外字探究[J].重庆广播电视大学学报,2010(05).

[13]李科凤.盘龙镇客家话与梅县客家话音系的比较研究[D].西南大学,2006:75-76.

[14]杜亚雄.西北汉族民间音乐的音调结构[J].中国音乐,1983(04).

[15]杨荫浏.丝弦老调与评戏的唱法中所涉及的音韵问题[J].人民音乐,1951(04).

[16]杨荫浏.语言音乐学初探[M].音乐出版社,1983.

[17]钱茸.语言学方法之于音乐的“中国元素”[J].中央音乐学院学报,2009(02).

[18]钱茸.地域性声乐品种之音乐形态分析新议[J].中国音乐学,2011年(03).

[19]苗晶、乔建中.论汉族民歌近似色彩区的划分(上)[J].中央音乐学院学报,1985(01).

[20]杨匡民.湖北民歌的地方音调简介——湖北民歌音调的地方特色问题探索[J].音乐研究,1980(03).

[21]蒲亨强. 论民歌的基础结构——核腔[J]. 中央音乐学院学报,1987(02).

[22]刘正维.我国民间音乐的调式型号与板块分布[J]. 中央音乐学院学报,2003(02).

[23]胡晓东. 织字法在民间乐种中的应用研究[J].中国音乐学,2009(02).

[24]蒋燮. 论赣南道教节日祈祥法事仪式声乐的风格特征[J]. 云南艺术学院学报, 2015(01).

[25]罗青田等. 广东汉乐三百首[Z]. 广东省大埔县文化局广东汉乐研究会,1982.

[26]李德礼整理、张高徊审校.广东汉乐新三百首[Z].广东省大埔县文化局广东汉乐研究会,1995.

[27]周凯模. 客家音乐文化研究与传承论纲[J]. 星海音乐学院学报,2000(01).

Acculturation and Enculturation of Hakka Music on the Buddhist Music in Sichuan Style: a Case Study of Buddhist Singing at Luohan Temple in Chongqing City

HU Xiao-dong1,2

(1.Music Research Institute, China Conservatory, Beijing 100101; 2. College of Music, Southwest University, Chongqing 400715)

The singing in Buddhist music belongs to “Sheng-ming” as one of the five knowledge systems in Buddhism that plays a significant role in the Buddhist ceremony to promote Buddhism. As a living culture, Buddhist music around Bayu area has been directly influenced by the war, religious activity, immigration movement, political system, individual creation and social preservation because it is located as the transportation hub in the southwest and Bashu area. Its music culture was deeply influenced by all types of music around the country, including Hakka music. The Buddhist singing at Luohan Temple in Chongqing City is an important representative of Buddhist music in Sichuan style. This paper analyzes the influence of Hakka music on the Buddhist music around Bayu area from Hakka vernacular pronunciation, the borrowing of core tone, the reception of melody framework and the transplantation of the overall melody form to demonstrate its acculturation and enculturation on the whole music form and style of Buddhist music in Sichuan style.

Hakka music; Buddhist music in Sichuan style; Yu-jia-yan-kou Singing at Luohan Temple; acculturation; enculturation

2016-07-20

2016年国家社科基金一般项目“西南民族地区佛教音乐与基层社会治理研究”(项目编号:16BMZ069)。

胡晓东(1976—),男,江西吉安人,中国音乐学院音乐研究所在站博士后,西南大学音乐学院副教授,硕士研究生导师,北京民族音乐研究与传播基地兼职研究员,研究方向:民族音乐学。

J642.22

A

1671-444X(2016)04-0080-13