系统内生能源理论提出与研究领域分析

姜苗苗,任一鑫,李 跃,赵友宝

(山东科技大学 经济管理学院,山东 青岛 266590)

能源经济研究

系统内生能源理论提出与研究领域分析

姜苗苗,任一鑫,李 跃,赵友宝

(山东科技大学 经济管理学院,山东 青岛 266590)

针对于循环经济发展以及能源利用效率提高的要求,提出了内生能源产生与转换机理研究的必要性,并依据系统能源已有研究成果以及遇到的瓶颈,推导出系统内生能源理论研究需要突破的方向,以期通过对系统内生能源涉及的九大研究领域的深入探究,找到提高能源利用效率的方法,将过程能源循环化、将损失能源最小化、将有害能源循环化与最小化,达到系统能源高效利用以及国家对于节能减排的要求。

系统内生能源;能源利用效率;循环经济

一、引言

系统节能及优化节能是当前节能研究的重点领域。而目前系统节能主要从系统能源利用视角,研究系统如何优化组合实现能源的合理流动与利用、能源输入、能源利用、能源输出等问题,同时对如何提高技术水平提高能源使用效率,节约能源等方面进行了研究。经过实践证明,能源利用效果有所提高,但进一步提高系统能源利用效率遇到瓶颈,虽然目前对系统能源综合利用问题也进行了研究,尤其是技术方面研究,但是效果不佳,其原因是对系统能源使用运行规律研究存在缺失,导致无法以这些规律为基础开展相关利用研究。而系统输入能源在被系统使用过程中产生的能源,除被初次有效利用的部分外,其余均可看作系统内生能源,包括:初次利用有效输出的新能源、新能源循环利用产生的次级新能源、以及系统内所有能源利用过程中产生的损失能源(可控损失与不可控损失,可控损失可循环利用),因此,系统内生能源的产生与转换规律的发现与利用正是解决能源利用效率问题的关键,为此,提出研究系统内生能源问题。

二、系统能源研究现状

节约能源、提高能源使用效率是研究系统能源的主要目的,依据当前对系统能源的认知程度,主要把系统能源流动分成三个阶段:系统能源输入阶段、系统能源使用阶段及系统能源输出阶段。对输入方面的研究,主要包括对能源输入方式、输入设备、输入技术等方面进行创新、管理以便达到降低输入、转换损耗,提高能源利用效率的目的[1-4];对使用方面的研究,主要包括能源结构优化、用能设备设施技术创新、管理创新、能源转化等[5-9],这是系统能源利用效率研究的核心部分。而随着循环经济、低碳经济理念的兴起,系统能源循环利用、综合利用、低碳利用等研究也随之开展[10-17];对输出方面研究,主要包括输出的技术、输出方式、输出设备设施等技术创新和管理水平的提高等[18-21]。这样就构成目前系统能源研究的基本体系:能源输入——能源利用——能源输出。

不难看出,目前对于系统能源的研究主要集中在如何通过能源结构优化、技术创新、以及管理创新,来提高能源利用效率方面,主要侧重能源输入、使用等的研究,也涉及到能源输出的研究,但对系统能源产生与转换研究较少,而能源在利用中产生是客观存在的事实,能源利用效率低下主要原因是对内生能源产生耗费规律研究不透彻,对内生能源利用研究不完全。如果将内生能源研究透、利用好,对提高能源安全、解决能源危机、节约能源等有重要的意义,为此,应结合系统研究相关理论,开展系统内生能源理论研究,建立内生能源利用体系。

三、系统内生能源的提出依据

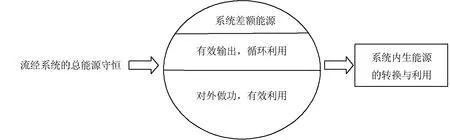

1.能量守恒定律视角。能量既不能被创造,也不能被消灭,只能从一种形式转化成另一种形式。流经系统的能源耗费基本方式是由高质能源蜕变为低质能源,在特殊要求或情况下,能够使低质能源转化为高质能源。但无论怎样转换,系统总能量守恒,并且流经系统的能源一定大于有效输出与对外有效做功的能源,也就是说总输入大于总输出,有一部分输入的能源没有得到利用,发现并利用这部分能源是提高能源利用效率的关键,并且这也是提出系统内生能源产生与转换问题的源头,同时是系统内生能源研究过程中最容易忽略的一部分,在这里将这部分能源定义为“系统差额能源”。按照能量守恒定律,这部分仍属于系统能源的一部分,该部分能源在系统中经过运行转变为其他方式的能源,这些能源以什么方式产生或存在,品质、数量如何,能否被利用,要明确这些内容,就需要对系统的能源转换与产生问题进行研究(图1)。

图1 内生能源提出的依据——系统差额能源

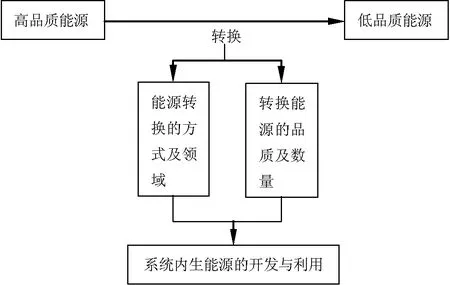

2.热力学第二定律视角。热力学第二定律揭示能源在利用过程中经过利用与转换,由高品质能源向低品质能源转换。能源输入系统后,一部分被有效利用,也有一部分转换为其他形式的能源或生成其他能源被循环利用,还有一部分能源在有效利用或者循环利用的过程中损失。这些能源扩散到什么领域、品质如何、数量如何、以什么形式扩散,只有明确这些信息才能进行系统能源的有效利用,这正说明了进行系统内生能源研究的必要性。特别是,在实际运行中,为了保护设备设施的转换,需要采用一定的方式加快转换或产生的其他能源的扩散,如机械设备撒热装置、煤炭生产降温设备、高炉降温装置、电厂烟气扩散装置、炼油厂的气体外排等,这些措施不仅运行需要能源,而且同时也把大量的能源散排到大气中,造成能源浪费的同时,也造成对生态环境的污染。为了节约能源、减少污染,就需要研究这些能源的利用问题,就需要研究内生能源产生的规律与机理,在摸清能源耗费规律的同时,也要研究能源产生方式、渠道等,研究能源利用过程中转换规律,尤其是能值变化的方式与规律,为合理开发利用内生能源提供分析依据和方法(图2)。

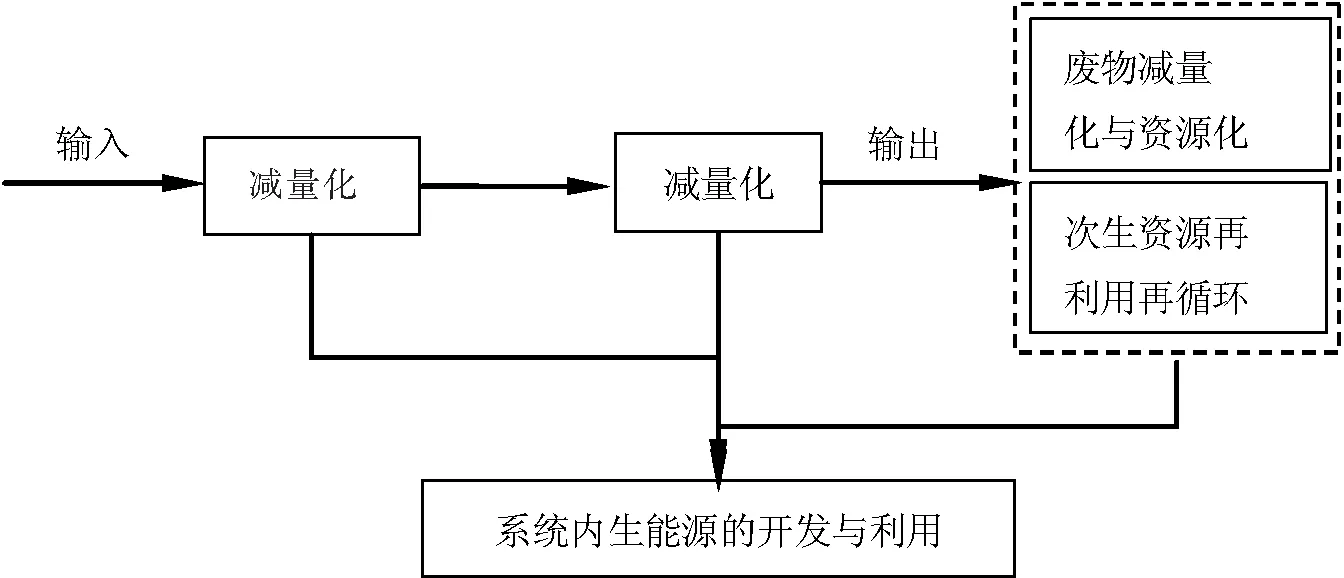

3.循环经济视角。在可持续发展理论指导下,以“3R”为原则的循环经济得到长足的发展,实践取得了丰硕的成果。其中,减量化是指如何减少资源使用量,如何减少资源投入量,如何减少废弃物的产生量;资源化指如何将产生废弃物资源化,包括原级资源化和次级资源化;再利用或循环利用是指采用什么方式利用资源,或循环利用资源,循环利用、梯级利用、层级利用、替代利用、互补利用、组合利用是其主要的方式。资源能够按照品质等级进行循环利用、梯级利用是资源利用的主要方式之一,能源作为资源之一也不例外。要对能源进行梯级利用、循环利用就需要研究系统能源利用及耗费规律,摸清能源产生的规律,掌握能源品质变化规律以及能源产生量,研究能源之间关系、能源与利用领域之间的关系,以便为研究综合利用、能源优化配置提供理论依据(图3)。

图2 系统内生能源提出的依据——系统能源转换

图3 系统内生能源提出的依据——能源循环利用

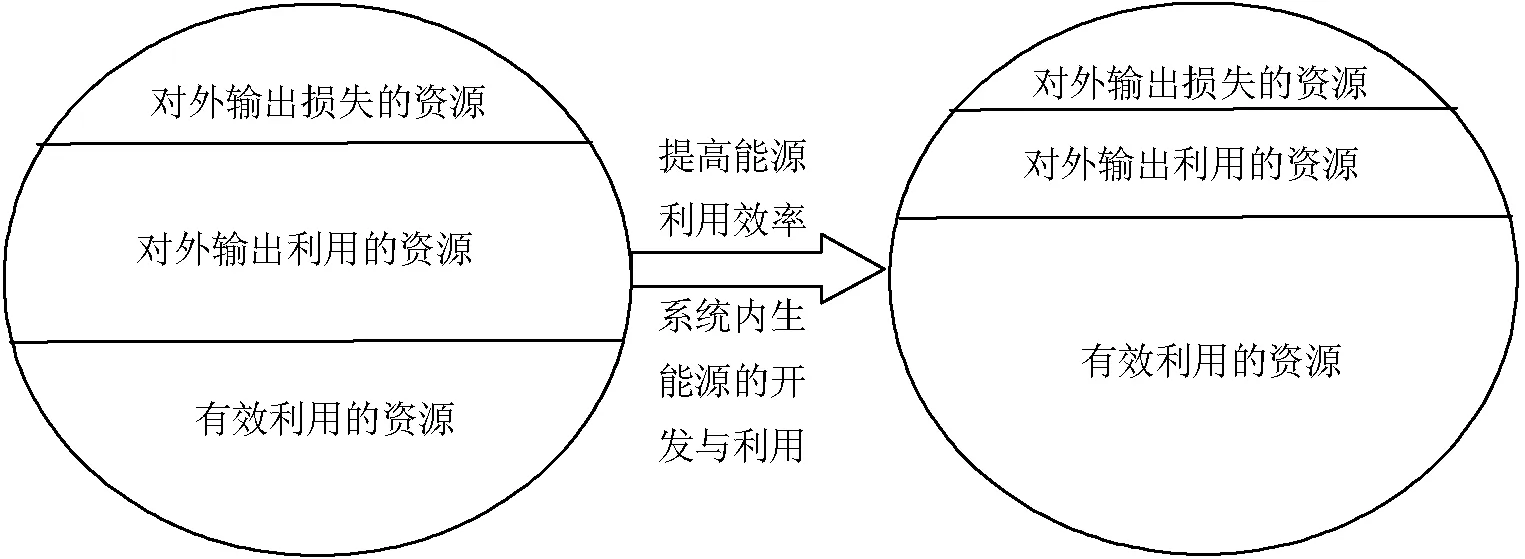

4.能源利用效率视角。能源利用效率衡量方法是能源有效利用量(转换量)除以输入能源的总量。能源利用效率的高低关键取决于能源有效利用量,而经过系统的能源一部分直接做功,被有效利用了,另一部分转换成新的能源,或生产出其他形式的能源。产生或转换的能源中一部分作为能源对系统外进行有效输出,被系统外其他使用领域使用,另一部分扩散到生态环境中,损失了。要提高能源的利用效率,就需要研究扩散损失能源的利用问题,如果把这部分能源充分利用起来,将提高能源的利用效率,因此,需要研究内生能源的开发利用问题,更需要研究内生能源产生的机理(图4)。目前我国能源利用效率比较低,主要是因为系统内产生或转换的能源开发利用程度比较低,为此,应该把内生能源的产生与开发利用作为研究的重点。

四、系统内生能源的研究领域

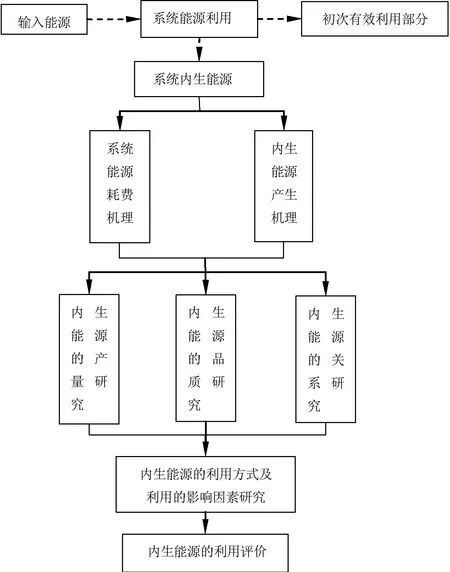

关于系统内生能源研究领域的探究,本文从系统能源的利用出发,根据利用领域的不同将系统内生能源的研究分为内生能源的耗费机理与产生机理,进而研究不同机理下内生能源的产量、品质与相互之间的关系,以便明确内生能源的利用受什么因素影响、如何利用内生能源,此外,对于内生能源研究的最重要目的就是提高系统能源利用效率,因此,必须对内生能源利用情况进行客观评价,具体研究思路如图5所示。

1.对系统能源利用情况研究思路的转变。受研究基础的局限性,把能源利用率的研究目标往往局限在如何提高能源利用的效率上,对系统能源研究以三个部分进行:输入系统能源、在系统内如何有效利用能源、能源对系统外的输出,没有对能源损失问题进行研究。目前世界能源有效利用率不到50%,这说明大量的能源在输入、利用、输出过程中损失了。依据能量守恒定律损失的能源应该转变成其他形式的能源,既然有能源损失或者说进入系统能源总量大于有效利用量与对外有效输出量的总和,那么就说明在系统内部有能源的转换或新形式能源的产生。这些能源以什么方式产生、产生的数量如何、品质如何、以何种方式消散或排放需要进行研究。为此,对系统能源的研究应该由“输入——利用——输出”发展到“输入——利用——转换和生产——输出”等研究上来,并把系统内生能源产生、使用、耗损等作为研究的重点。

图4 系统内生能源提出的依据——能源高效利用

图5 系统内生能源研究体系图

2.系统能源耗费机理。能源是推动系统运行的动力,能源经过系统,最初是以什么方式流动,以什么方式耗费;在系统中经过使用、转换、新生后的所有能源(包括不断循环利用的能源和损失能源)又将以何种方式耗费;流经系统的所有能源耗费方式、途径等能否通过某种方法而发生变化,使之向尽可能多地被有效利用的方向发展,这些都是系统能源耗费机理研究中应该考虑的问题。也就是说,对于系统能源的耗费机理的研究不能仅仅停留在对输入能源耗费机理的研究,更应该进一步地了解过程能源(输入能源使用与耗费过程中经过转化而产生的新能源、新能源循环利用而产生的次级新能源)的耗费机理,此外,在输入能源与过程能源的使用与耗费中,必定存在损失能源,对损失能源再利用的研究也可以从其耗费机理的分析中寻找控制损失最小化的方法。通过对能源耗费的机理或规律进行研究,从而明确如何更好地利用输入能源、过程能源、损失能源,提高能源利用效率,进行能源综合利用。

3.内生能源产生机理。依据能量守恒定律的理念,能源经过系统后,除了对外有效做功的部分外,必然转化成其他能源输出或损失。而能源利用系统与生态系统具有相似性,寄生、伴生、共生也是内生能源产生的方式,这也就说明了内生能源产生过程的不确定性,因此,为了提高能源的利用效率,明确提高能源利用效率的途径,就必须研究能源经过相关环节或子系统后,通过什么方式产生,又以何种方式转换成什么种类和品质的能源,何种能源产生后能被循环利用,何种能源产生后容易损失等。为此,需要对能源产生的机理进行研究归纳。

4.内生能源产量计算。内生能源与单纯能源生产有明显的区别,单纯能源生产是提高能源的产量为主要目标,研究的是如何利用投入的原料,通过相关技术,完成能源产量,计算方法比较简单。内生能源是以能源利用与转换为主,能源产生为辅助,内生能源产生受许多因素影响,除了受技术、管理水平等因素影响外,主要受系统主要用能主体的能力及各环节或子系统能力限制。经过相关环节或子系统的能源能够产生的能源种类多,数量少。内生能源能否被利用取决于品质与数量,为此需要根据系统的具体情况及系统内部等结构建立关联模型计算能源的数量。

5.内生能源品质评价研究。热力学第二定律表示输入系统的能源经过系统后,会经转换后生成其他能源,新能源品质会降低,或发生变异,尤其热能、压力等能源的能值等会随着使用路径的延长而不断降低。不同使用领域对能源品质及数量都有要求,为了使内生能源得到合理的利用,就需要建立模型对内生能源的品质进行评价,为研究其使用领域提供理论基础,同时也要对内生能源品质变化的规律进行分析研究,以便根据品质变化规律对能源进行合理的配置利用。

6.内生能源关系研究。内生能源以寄生、伴生、共生等方式产生,其种类多,数量、品质差异较大,由于内生能源在系统中不是主要能源,处于辅助、从属的地位,因此多数内生能源只能通过替代、互补、组合、梯级、循环等方式利用。为使内生能源合理的利用,就需要摸清内生能源之间、内生能源与外输能源之间、能源与利用领域之间的关系,为能源配置利用奠定基础。

7.内生能源利用影响因素分析。内生能源是否能被有效利用也受许多因素的影响,因此,在对研究领域进行研究的同时,更要对影响因素进行归纳研究。根据影响因素,研究内生能源利用渠道,研究内生能源优化利用配置的方法,比如内生能源的集成利用研究。

8.内生能源利用方式研究。传统的能源利用效率评价模型是以能源有效利用量与总使用量两项指标进行评价,能源有效利用量是能源利用效率高低的关键指标,有效利用量占总使用量的比重大,利用效率就大,反之则反。既然经过系统的能源在被利用的同时能够转换或生成其他新的能源,如果把这部分能源再利用起来,就能够大大提高能源利用的效率,为此在对内生能源研究的过程中要依据内生能源产生转换的规律、数量、品质、用能领域需求等情况研究内生能源利用问题,这方面研究包括组合、替代、层级等方式,更要研究内生能源如何结合系统内外的特点进行利用的问题。

9.内生能源利用评价。内生能源作为辅助能源,其利用受主要能源利用环境的影响,更受其自身品质、消费数量和利用方式等的约束。主要能源的利用渠道、环节、领域等的不同导致内生能源产生的方式、品质、数量存在差异,而这种差异性就使得其利用程度、利用领域等存在差异,并且不同的渠道、环节、领域等对同种类的内生能源的利用程度和要求也不尽相同。因此,内生能源能否被利用,在相关领域利用是否合适,利用效果如何,都成为需要关注和解决的问题。为此,就需要建立能生能源利用评价模型,创建方法对内生能源利用问题进行评价。

五、结语

本文基于对热力学两大定律的思考,发现了内生能源的存在性,又针对于循环经济发展以及能源利用效率提高的要求,提出了内生能源产生与转换机理研究的必要性,并依据系统能源已有研究成果以及遇到的瓶颈,推导出系统内生能源理论研究需要突破的方向,以期通过对系统内生能源涉及的九大研究领域的深入探究,找到提高能源利用效率的方法,将过程能源循环化、将损失能源最小化、将有害能源循环化与最小化,达到系统能源高效利用以及国家对于节能减排的要求。此外,文中的一些观点还有待于进一步地深入研究,最终建立完善科学的内生能源理论体系。

[1]郭丕斌,周喜君,李丹,等.煤炭资源型经济转型的困境与出路:基于能源技术创新视角的分析[J].中国软科学,2013,(7):39-46.

[2]苏竣,张汉威.从R&D到R&3D:基于全生命周期视角的新能源技术创新分析框架及政策启示[J].中国软科学,2012,(3):93-99.

[3]石宁.我国能源消费影响因素实证分析[J].财经理论研究,2014,(2):14-17.

[4]蔡跃洲,李平.技术-经济范式转换与可再生能源产业技术创新[J].财经研究,2014,(8):16-29.

[5]王韶华.基于低碳经济的我国能源结构优化研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2013.

[6]安静.地区产业结构、能源消费与经济增长关系研究[J].财经理论研究,2014,(1):15-20.

[7]李洪丞.机械制造系统碳排放动态特性及其碳效率评估优化方法研究[D].重庆:重庆大学,2014.

[8]李虹,董亮,段红霞.中国可再生能源发展综合评价与结构优化研究[J].资源科学,2011,(3):431-440.

[9]史亚东.碳减排约束下的能源利用效率研究[J].生态经济,2015,(3):44-48.

[10]孙瑛,殷克东,高祥辉.能源循环利用的制度安排与经济的和谐增长:基于政府的机制设计[J].生态经济(学术版),2008,(2):99-103.

[11]李霞.我国能源综合利用效率评价指标体系及应用研究[D].武汉:中国地质大学,2013.

[12]曹玉忠,严加才.煤化工生产中能源循环梯级利用和“三废”处理的探索与实践[J].现代化工,2014,(1):122-125.

[13]石英剑.内蒙古能源金融服务体系的创新[J].财经理论研究,2014,(6):68-75.

[14]刘明辉,袁培.“一带一路”背景下中巴能源消费结构与经济增长关联性比较研究[J].财经理论研究,2015,(5):31-37.

[15]黄鹤.新能源汽车产业发展瓶颈及扶持政策研究:以佛山市为例[J].财经理论研究,2015,(1):57-61.

[16]吴利乐,郑源,王爱华,等.可再生能源综合利用的研究现状与展望[J].华北水利水电大学学报(自然科学版),2015,(3):82-85.

[17]李佩,王健,何石泉,等.天然气分布式能源系统的能源综合利用效率计算[J].暖通空调,2014,(10):13-17.

[18]王成山,于波,肖峻,等.平滑可再生能源发电系统输出波动的储能系统容量优化方法[J].中国电机工程学报,2012,(16):1-8.

[19]赵楠,贾丽静,张军桥.技术进步对中国能源利用效率影响机制研究[J].统计研究,2013,(4):63-69.

[20]桑丙玉,王德顺,杨波,等.平滑新能源输出波动的储能优化配置方法[J].中国电机工程学报,2014,(22):3700-3706.

[21]李洋.建筑能量系统热力学分析与低优化研究[D].西安:西安建筑科技大学,2015.

[责任编辑:刘 炜]

10.3969/j.issn.1672-5956.2016.06.007

2016-05-24

姜苗苗,1990年生,女,山东威海人,山东科技大学硕士生,研究方向为能源管理、产业经济,(电子信箱)jiurimaimiao@163.com。任一鑫,1962年生,男,山东莱西人,山东科技大学教授,博士,博士生导师,研究方向为能源管理、循环经济、产业经济和矿区生态经济。

TK01

A

1672-5956(2016)05-0045-06

————不可再生能源