基于DPSIR模型的综合交通枢纽建设研究

——以合肥市为例

汪传雷 蒋孝成 张 岩

(安徽大学,安徽 合肥 230601)

基于DPSIR模型的综合交通枢纽建设研究

——以合肥市为例

汪传雷蒋孝成张岩

(安徽大学,安徽合肥230601)

介绍D PSIR模式和综合交通枢纽的基础上,分析城市综合交通枢纽建设的驱动力、压力、状态、影响、响应因素,构建综合交通枢纽的D PSIR模型,深入研究合肥市综合交通枢纽的驱动力、压力、状态、影响、响应因素,进而从合肥市交通布局优化、城际交通建设、道路交通建设、公共交通发展等方面推进合肥市综合交通枢纽建设,并提出相关保障措施,以加快合肥综合交通枢纽城市建设。

D PSIR模型交通枢纽合肥市

随着我国经济社会的发展,许多城市加快综合交通枢纽建设,同时城市综合交通枢纽建设也促进经济发展,综合交通枢纽城市在区域发展中的综合竞争力日益凸显。优化枢纽空间布局,提升全国性、区域性和地区性综合交通枢纽水平,增强枢纽内外辐射能力,完善枢纽综合服务功能,日益成为未来交通发展的目标。作为安徽省省会城市和全国重要的交通枢纽城市,合肥在全国交通网络中的地位逐渐引起各方的关注。2014年国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,合肥被列为14个全国性综合交通枢纽之一。尽管合肥市交通建设成绩显著,被定位为全国性综合交通枢纽,仍存在着交通堵塞不断加剧、公共交通出行方式单一、节能环保技术发展滞后等问题。面对综合交通枢纽发展的系统化、网络化、智能化、绿色化、低碳化等新形势、新机遇、新挑战,以合肥市建成全国重要综合交通枢纽为目标,运用DPSIR模型分析合肥市综合交通枢纽建设的驱动力、压力、状态、影响、响应因素,指出合肥市综合交通枢纽建设存在的问题,提出相关对策,推进合肥市综合交通枢纽的绿色低碳可持续发展,满足全市人民对安全、便捷、高效、舒适的交通需要和绿色低碳可持续发展物流的需要,服务国家战略和区域经济发展。

一、文献综述

国内外学者基于不同的视角对交通枢纽进行了研究。杨光宏[1]在分析湘鄂渝黔4省(市)边界建设区域性交通枢纽的有利条件和发展趋势的基础上,提出在湘鄂渝黔4省(市)边界城市常德市构建综合运输网络,推进综合交通运输体系发展;姜玉梅、郭怀成等[2]在全面分析城市生态交通系统指标体系结构的基础上,提出基于DPSIR模型的城市生态交通系统综合评价指标体系框架,并以北京市交通为例,运用城市生态交通系统综合评价模型算法,测度北京交通系统的生态化建设水平;赵海波、董润润、刘武君[3]对上海虹桥综合交通枢纽的功能进行定位,进而从综合交通枢纽开发策划、规划设计、道路交通规划等方面,研究完善上海虹桥综合交通枢纽规划,增强服务区域经济发展的能力;王哲、洪再生[4]在分析传统交通枢纽存在问题和新型综合交通枢纽规划特征的基础上,以天津西站城市副中心为例,从地区业态定位、空间利用模式、交通组织等方面探讨综合交通枢纽的发展,以期为综合交通枢纽地区的交通规划、城市建设提供参考;Xu Suning、Zhang Dian、Cao Cong[5]以长春火车站北地区的概念改革设计为例,通过城市设计集成策略提高整体形象和环境质量,实现综合交通枢纽的功能区域最大化,达到合理疏散交通流的目的;Xi Shen-e[6]分析客运交通枢纽的形成机理,从交通需求和供给两个方面建立综合交通枢纽的评估指标体系,运用模糊熵权法评价江苏省交通枢纽发展状况;MunaNorkhairunnisakUstadi、Nor Atiqah Mohammad Shopi[7]以马来西亚半岛北部的公共交通综合枢纽中心为例,通过发放调查问卷搜集数据并进行数据处理发现,在槟榔屿中心建设公共交通枢纽中心可大幅提高交通的运行效率,缓解交通拥堵。可见,交通枢纽研究分为具体交通站场枢纽研究和整个城市研究两个层次,但应用DPSIR模型把城市作为交通枢纽进行研究尚不多见。

二、综合交通枢纽建设的DPSIR模型构建

(一)DPSIR模型

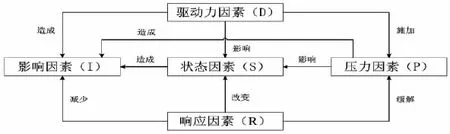

DPSIR模型是欧洲环境局(EEA)综合压力-状态-响应(PSR)模型和驱动力-状态-响应(DSR)模型建立的分析环境问题的管理模型。模型基于因果关系组织信息及指数的逻辑框架,存在驱动力(Driving Force)→压力(Pressure)→状态(State)→影响(Impact)→响应(Response)的因果关系链[8]。

(二)综合交通枢纽

综合交通枢纽是地理位置上处于两种及以上交通方式的衔接处或客货流重要集散地,是交通网络上多条交通干线通过或连接的交汇点,连接不同方向上的客货流,是交通组织上承担各种交通方式的衔接,实现不同方向和不同运输方式之间交通的连续性,完成交通出行的全过程[9][2]。

(三)DPSIR因素分析

1.驱动力因素

驱动力因素是促使城市综合交通枢纽建设的各种内外动力因素的总称,具体包括城市综合交通枢纽规划、城镇化进程、人口数量、经济总量、居民收入水平等政策、经济、社会方面的因素。政府的交通规划是对一定时期内交通建设进行布局,为城市综合交通枢纽的发展奠定基础;城市常住人口和流动人口的数量决定城市居民日常交通出行需求的大小;经济发展增加城市居民的收入,变革市民生活方式,升级居民出行需求和改变居民交通出行方式,增加交通出行频率,同时经济发展密切区域间、城市间的贸易、科技、教育、文化交流,促进人员、物品等的自由流动,增加居民、企业等城市主体对客货运需求;城镇化进程加快和城市人口增加,带动城市向周边区域拓展,要求增加城市交通建设投资,完善城市交通网络。

2.压力因素

压力因素是人类活动对交通资源产生的需求及负荷,是直接促使交通资源发生变化的因素[3],主要包括机动车数量、客货运输量、人们出行次数和里程等。人员和货物在区域间、城际间、同城内等地理位置上的转移导致机动车辆的快速增长,人流、物流、车流的叠加加剧城市交通系统压力,迫切要求完善交通设施布局、增加交通用地面积、提高综合交通枢纽的运行效率。

3.状态因素

状态因素是一定时期内城市交通资源在驱动力和压力的共同作用下呈现出的一种状态,主要包括交通运输业固定资产投资、交通设施用地、交通运输业能源消耗、城市道路面积、交通用地等。

4.影响因素

影响因素是交通资源状态对城市交通系统的影响,主要表现为交通堵塞情况、机动车尾气排放量、交通事故发生次数、空气污染等人、财、物的损失。城市交通基础设施难以满足快速增长的机动车数量,导致一定时期内一定路段的人流、车流、物流过度集中,造成道路交通堵塞,再加上未严格遵守交通法规等人为因素,引发众多交通事故,严重威胁居民的人身安全。

5.响应因素

响应因素是指应对综合交通枢纽建设的驱动力、压力、状态、影响因素,所采取的各种完善综合交通枢纽建设的策略措施,主要表现为完善布局、畅通通道、推进多式联运、发展公共交通、促进绿色交通和智慧交通发展等,缓解综合交通枢纽建设中的各种瓶颈,突破状态限制,转变交通发展方式,促进综合交通枢纽朝着舒适、便捷、安全、绿色的方向发展。

(四)综合交通枢纽建设的DPSIR模型框架

结合上述综合交通枢纽的DPSIR因素之间因果关系链以及它们之间的相互影响、相互作用,构建综合交通枢纽建设的DPSIR模型框架,如图1所示。

图1 :

三、基于DPSIR模型的合肥市综合交通枢纽建设案例分析

(一)合肥市交通发展状况

随着合肥市经济的快速发展和交通枢纽地位的确定,合肥市交通呈现出飞速发展的局面,交通基础设施加快发展,交通运枢纽建设持续推进,客货运输能力显著增强,城市轨道交通等公共交通体系加快建设,初步形成以合肥高铁南站、合肥火车站、合肥新桥国际机场等为主的客运站场,以合肥铁路北货场、合肥港综合码头为主的货运站场的客货运体系。截至2014年末,公路里程达17012公里,公共交通运营车数达4831辆,公共交通客运总量达74663万人次,出租汽车达11553辆,线路运营总长度达4668公里。2015年,旅客运输量达1.46亿人,货物运输量达3.26亿吨,港口货物吞吐量为3006.47万吨,比去年增长24.6%,其中外贸货物吞吐量16.48万吨,增长1.02倍,合肥新桥机场旅客吞吐量661.3万人次,增长10.7%。

(二)合肥市综合交通枢纽建设的驱动力因素分析

合肥市综合交通枢纽建设的驱动力,主要来源于国家和地方政府交通发展政策以及合肥市经济发展、人口增长、生产和生活方式变化等。

1.政策驱动力

近几年,国家及地方政府出台一系列利好政策支持合肥市交通枢纽建设,如在长江经济带综合立体交通走廊的发展规划文件中,明确支持合肥市加强与长三角经济圈内主要城市的公路、铁路联系,推进合肥市与珠三角、成渝、环渤海等城市群的交通大通道建设,提升合肥市综合交通枢纽地位;其中《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出:有效推进合肥公路枢纽、铁路枢纽、航空枢纽、水运航运中心的建设,提高合肥综合交通枢纽在全国交通网络中的地位。

2.经济驱动力

经济发展引致交通枢纽建设,要求交通业发挥先行官作用。合肥市经济总量不断增加,基本形成以汽车及零部件等六大主导产业为主的工业体系,工业和商贸业巨大的发展潜力以及强劲的增长趋势要求输入大量的原材料、能源等资源,同时不断向境外输出大量的商品,驱动合肥交通枢纽发展。在合肥经济持续发展的带动下,居民的收入水平不断提高,导致企业、群体以及个人对交通的需求日益增多,对交通运输方式的多样化和交通服务水平也越来越重视,这在一定程度上扩大了合肥交通业的市场需求。

3.社会驱动力

合肥市常住人口增长较快,城镇化进程不断加速,人口增长和城镇化水平提高一定程度上增加了城市居民的交通出行需求,同时城乡居民经济收入的增加,改变着城乡居民的生活习惯和生活方式,对舒适、便捷、安全的交通服务的需求不断增强,驱动合肥市交通枢纽朝着绿色、低碳、环保、人性化的方向发展,满足人民日益增长的交通出行需求。

(三)合肥市综合交通枢纽建设的压力因素分析

合肥市综合交通枢纽建设的压力主要是政策支持、社会经济发展、人口增长、居民收入增加、城市化进程加快等驱动力因素传递造成的。合肥市旅客运输量由2010年的1.98亿人增加到2014年的2.01亿人,增长1.52%;货物运输量由2010年的1.88亿吨增加到2014年的4.22亿吨,增长124.47%;民用汽车拥有量由2010年的39.32万辆增加到2014年的97.57万辆,增长148.14%;民用轿车拥有量由2010年的20.48万辆增加到2014年的61.40万辆,增长199.80%;公共交通运营车数由2010年2836辆增加到2014年的4831辆,增长70.35%。随着合肥市经济快速发展,居民收入水平的提高使城市居民购买私人汽车的能力大大增强,导致民用轿车拥有量增加较快,2015年合肥市日均新增车辆700多台,以及客货运输量增加、土地制约、环境保护等使合肥市交通枢纽建设面临巨大压力。

(四)合肥市综合交通枢纽建设的状态因素分析

合肥市综合交通枢纽建设的状态是在综合交通枢纽建设驱动力和压力的影响下所呈现出来的状态。合肥市交通运输、仓储和邮政业固定资产投资在2010年为1420607万元,2014年增加到2432673万元,增长71.24%;交通运输业能源消费由2010年的157.04万吨标准煤增加到2013年的224.46万吨标准煤,增长42.93%;交通设施用地由2010年的38.91平方公里增加到2013年的48.71平方公里,增长25.19%;城市道路面积由2010年的4323.3万平方米增加到2013年的5469.75万平方米,增长26.52%;交通用地由2010年的9712公顷增加到2014年的14506公顷,增长49.36%。客货运输量以及机动车数量的不断增加造成交通运输业能源消费的增加,要求增加交通运输业资金投入、交通设施用地、城市道路面积以建设合肥综合性交通枢纽。

(五)合肥市综合交通枢纽建设的影响因素分析

合肥市综合交通枢纽建设的影响是综合交通枢纽建设驱动力、压力和状态的共同作用下造成某种结果的直观表现。随着合肥市经济社会的发展、常住人口以及国内外旅游人数、机动车数量、客货运输量的快速增加,交通堵塞现象频发,加上交通网络建设规模扩大、交通管理规则不完善、不遵守交通规则以及人为失误等原因,导致道路交通事故频发,交通伤亡人数高不下,合肥市道路交通事故数量由2010年的677起增加到2014年的2347起,增长246.68%,严重影响城市居民的人身安全。同时,交通运输业能源消费增加导致汽车尾气排放量不断攀升,合肥市2014年机动车主要污染物氮氧化物排放量为25262吨,比2013年增长10.48%,严重破坏生态环境,影响合肥市综合交通枢纽绿色发展。

(六)合肥市综合交通枢纽建设的响应因素分析

通过分析合肥市综合交通枢纽建设的驱动力因素、压力因素、状态因素、影响因素,针对合肥市综合交通枢纽建设中出现的土地紧张、能耗增加、客货量加大、交通环境污染不断加深等情况,采取优化交通布局、完善交通网络、推广先进交通技术等措施进行响应,取得一定的效果。

四、合肥市综合交通枢纽建设面临的问题

(一)客货运输压力不断加大,交通堵塞日益严重

合肥作为安徽省省会和长三角副中心城市,缺少与珠三角、关中、成渝等重要城市群的快速客运铁路联系,区域城际快速铁路网发展滞后,与长三角、合肥经济圈等区域轨道网络需要进一步对接。主城区铁路通道资源紧张,原铁路通道预留空间不足,导致通道扩容困难。合肥高速公路网基本以四车道高速公路为主,普通国省道干线公路密度较小,等级偏低,交通规划的不合理导致各种交通方式之间衔接不畅,人流通道和物流通道未有效分离,造成上下班高峰期以及部分高速路口的拥堵现象已成常态。

(二)公共交通出行方式较为单一,出行时间占比居高不下

随着合肥市城市规模不断扩大和人口的不断增加,以公交车为主的公共交通出行体系难以适应城市发展的需要,新的以轨道交通为主的公共交通出行体系尚未建立,轨道交通发展相对滞后,居民日常的出行距离和时间不断增加,难以满足城市未来发展的需要。同时,合肥市公交线网布局空间不均,公交线网比较集中,公交场站数量相对不足,公交换乘枢纽较为缺乏。

(三)交通节能环保技术应用滞后,新能源交通工具普及推广不畅

合肥交通业使用的能源是以传统的化石能源为主,清洁能源技术应用面不够,使用比例较低,制约新能源汽车的推广使用,更难以形成一条有效的开发推广使用新能源汽车的产业链。同时,智慧交通发展滞后,车等人、人等车的现象比比皆是。

五、合肥市综合交通枢纽建设的对策

(一)优化合肥市建设全国重要交通枢纽布局

1.合肥市建设全国重要交通枢纽的交通布局

(1)公路

升级改造合安、合六叶、合宁、合芜路段,新建岳武高速东延工程、合霍阜高速,加快推进北沿江高速、滁新高速建设。合肥要完善国省干线公路网络,加密市域快速联系通道,形成“一环十三射六纵九横”干线公路格局,构建“一环十七射”一级公路网,尽快形成以合肥为核心的1小时通勤圈。建成直达京津翼、珠三角、长三角、中四角以及西南、西北、东北、东南等主要城市的快速交通网络。

(2)铁路

加快商合杭客运专线建设,新建合蚌连、合西客运专线、合安九、合郑,与已建成的沪汉蓉、京福等高铁形成“米”字型高铁网。增加与重要城市群之间快速客运铁路联系,融入国家南北重要通道,构建合宁都市圈内部、皖江城际“1小时交通圈”的快速城际客运线路。积极推进宁西线增建二线、合肥至芜湖铁路电气化改造、庐铜铁路续建等工程建设;新建和扩建动车所,建设合肥枢纽西环货车外绕线及合九货车联络线;完善合肥南站、新建新合肥西站等高铁站综合交通客运枢纽站场。

(3)航空

LISP协议网络结构除了将LISP主机间的互通进行考虑外,还对LISP和非LISP主机间的通信进行了考虑。如图3给出了LISP和非LISP之间互通的整体网络架构。

加快新桥国际机场二期工程和机场接驳交通系统建设,推进市内及服务腹地内城市候机楼建设。充分发挥新桥机场作用,加强与长三角、港澳台、海外业务合作,强化国际航班中转联程航运服务功能,提高客货运输量,增强空港国际功能。增强合肥新桥机场与国内成渝、长江中游、环渤海等城市群中主要城市的航班联系,拓展国内航线,推动国际航线发展,积极开通至亚洲、欧美主要城市航线,提高航班密度。加强与国际航空公司和主要机场战略合作,组建在肥基地航空公司,逐步建成区域性国际航空港。规划建设肥东、肥西、滨湖新区、巢湖等7大通用机场,逐渐打造成为集救灾、救援、巡逻、服务农业等多种功能为一体的航空产业群。

(4)水路

以打造江淮内河航运中心为目标,加快江淮运河二级航道建设;推进干支联动,提升派河、店埠河、丰乐河等航道等级;加强合肥港建设,规划建设派河、丰乐河、南淝河、店埠河、居巢港区巢城作业区、庐江、散兵、滨湖8个港区,重点建设南淝河、店埠河、派河、居巢港区巢城作业区、庐江5个港区。全面开工建设江淮运河,强化合裕线、兆河-西河、白石天河-菜子湖三条通江通道,打造通江达海联系江淮、设施先进、功能完善的区域航运中心,全面对接长江黄金水道。

(5)管道

积极推进肥东、肥西、长丰、庐江等区域的地下管道建设,完善市区管道网络密度,促进合肥市油气管道设施与区域外管道的衔接,拓宽油气资源来源渠道,增强管道运输能力,提高油气资源运输效率,满足合肥市经济社会发展和人民生活对油气资源的需求。

(6)邮政

2.合肥市建设全国重要交通枢纽的站场布局

(1)公路客货运枢纽

大力推动公路客运枢纽站场建设,加快合肥汽车客运东站、滨湖汽车客运站、汽车客运北站、肥西汽车客运站等建设,完善公路客运枢纽与公交、出租车、地铁、火车等衔接。规划形成“10+12”的物流节点空间结构,构筑合肥经开区派河港综合物流园等10大物流园区以及宝湾国际物流中心二期工程等12大物流配送中心,推进“两环六连十一射”的货运物流通道建设,积极谋划合肥“三环”物流大通道。

(2)铁路枢纽

在已建合肥南站、合肥站的基础上,推进新合肥西站建设,加强对肥东站、肥西站、北城站、巢湖东站为“四辅”客运站的升级改造,完善水家湖站、长临河站等火车站建设,最终形成以合肥南站、合肥站、新合肥西站为主,以肥东站、肥西站、北城站、巢湖东站为辅的铁路客运枢纽布局,同时不断推进铁路货运枢纽建设,打造客货分离、客货为一体的多种形式的铁路枢纽站。

(3)多式联运

推动公路、铁路、水路、航空等多种运输方式的发展,创造多式联运条件,形成公铁水、铁水、公铁、公航等多式联运模式。完善南淝河、店埠河、派河港区疏港铁路专用线,实现铁水联运;派河港区通过铁路专用线派河货站枢纽、周边方兴大道、江淮大道、莲花路、蓬莱路等疏港干道形成水运、公路、铁路联运系统;派河港区、派河货站枢纽通过方兴大道、江淮大道等联系主通道至空港枢纽实现水运、航空联运;长安集铁路货站和江淮运河小庙港区通过江淮大道实现水运、铁路联运。考虑江淮运河小庙港区、铁路货运西外环线、合六路的衔接,实现公铁水联运。

(二)加强合肥市全国重要交通枢纽的城际交通建设

加强合肥与皖江城市带及合肥经济圈内城市间的联系,在既有合芜宣、合六、合蚌、合滁宁城际规划线路的基础上,增加合六市域线沿G312走线;利用既有沪汉蓉高铁,规划合宁城际、合马-扬马城际;结合合肥经济圈建设需要,适时启动合淮、合六、合桐安城际轨道交通前期工作,不断完善“一环七射”的城际交通网络。

(三)完善合肥市全国重要交通枢纽的道路交通建设

构建环绕中心城、滨湖新区组团的快速内环,建设中心城、滨湖新区组团到达外围组团两条以上快速联络线,增强组团之间快速联系通道的衔接能力,强化城市主干道路建设,完善路网结构,改善微循环系统,基本形成“目字形十射”的快速路网络体系。加快二环畅通工程建设,积极谋划三环,协调与高速公路出入口、国省道关系。

(四)加快合肥市全国重要交通枢纽的公共交通发展

1.轨道交通

加快轨道交通建设,安全高效推进轨道交通1-5号线建设,构建城市轨道交通主骨架,形成以主城区为中心向外围组团放射的基本骨架网络,基本覆盖中心城区的主要客流走廊,逐步完善中心城区的轨道交通线网;加强对轨道交通6号线、7号线、8号线的实地勘探、规划设计等前期研究工作,做好项目立项准备;逐步推进轨道交通9号线、10号线、11号线、12号线、13号线、14号线、15号线等线路的前期准备工作,争取早日实现以轨道交通为骨干的公共交通运营体系。

2.公交

规划服务重要通勤方向的中心放射走廊、服务中心城和滨湖双心的中心加密走廊、外围连线走廊三个中运量走廊层次,形成“一环十四射八连”的公交走廊;提升常规公交规模和水平,完善“主干线+次干线+支线”三级公交运营服务网络体系,优化公交线网,公交干线依托主干路填补快速公交服务空白。

3.公交停保场

推进公交停保场建设,升级改造公交枢纽站,续建北城新区公交停保场,拟新建经开区停保场、高新区停保场、三十头停保场等7个公交停保场,续建合肥火车站公交枢纽站、高铁站公交枢纽站等,改建客运西站公交枢纽站,规划建设滨湖汽车站公交枢纽站等5个一级公交换乘枢纽站,加强对二级和三级公交换乘枢纽站的改造、建设力度;大力推进电动汽车充电桩等规划建设,实施公交充电桩群工程。

4.公共停车场

加强大型商场、医院等重点地区以及合肥南站、铁路东城客运中心、汽车客运东站等客运站的公共停车场建设,沿着合淮路、合瓦路、合裕路等城市主要对外公路出入口和轨道交通1号线、2号线、3号线、4号线、5号线等线路的换乘中心附近规划建设大型公共停车场。

5.慢行交通

构建系统、连续、舒适的慢行系统,建设高铁核心区、老城区步行网络,普遍建立城市繁华区、商业综合体、大型公园等重点功能区域以及新城与城市风貌和自然环境和谐的无障碍步行系统;加强合肥火车站、合肥南站、轨道交通换乘站点、十字路口等枢纽中心地下通道建设,方便交通枢纽中心人员快速分散,实现与其他交通方式的零距离换乘。

(五)做好合肥市建设全国重要交通枢纽的保障工作

1.健全交通枢纽建设的体制机制

完善合肥市交通业在规划、建设、运营、管理等方面的规范,形成交通业法律、部门规章、规范性文件为一体的相互补充的一整套交通业管理法规体系;深化交通行政管理体制改革,破除行政条块分割、管理分散的交通管理体制,构建有效的综合交通运输宏观调控和安全应急响应机制;改变政府财政出资这种单一的交通融资体制,盘活交通业融资方式,创造条件吸引社会资本参与交通发展。

2.增强交通技术创新能力

整合政府、行业协会、企业、个人等主体的资源优势,将人力、物力、财力等资源投入到交通技术创新领域,增强智能交通技术、低碳交通技术、交通节能减排技术等交通科技创新能力,推广应用新技术,增加新能源应用比例,提高新型交通工具的能源利用效率,完善交通信息平台功能,减少交通信息不对称现象。

3.完善综合交通枢纽点和线协调布局

梳理合肥市高速铁路、普通铁路、国道、省道、城市道路、公交专用线、步行道和水路、民航、邮政及其港、码头、站、场、所布局,结合区域之间、城际之间、城市内部人流、物流、车流的流动情况等,优化合肥综合交通枢纽的空间开放布局,补齐短板,畅通通道,适度分离人流和物流,形成对标一流的交通网络体系。

4.推进交通标准化和信息化建设

积极采取国际和国内先进的内容完整、结构合理、层次清晰的交通标准体系,推进交通枢纽规划、建设、运营、管理等方面的标准化建设;加强合肥市智慧交通建设,将智能传感技术、通信传输技术、数据处理技术以及信息网络技术等技术应用于交通规划、建设、运营、管理等环节以及交通设施设备工具,增强智能化技术在交通规划、建设、运营、管理等方面的应用水平,全面提高车辆出行的信息化水平,加强车辆对路面状况的定位、跟踪、应急,改善路面车辆运行环境,减少交通拥堵,提高通行效率,使人人享有智慧交通的成果。

5.增强交通网络安全

建立全面有效的交通事故预测方法和交通设施安全性能评价指标体系,构建城市交通网络运营安全管理制度和体系,收集交通网络安全事故历史记录资料,确定交通网络安全运营主要风险点,编制交通网络安全评估预案和风险源查核表,形成交通网络风险预防机制、监控预警应急响应联动机制、交通网络安全问题解决机制,减少道路交通事故。

六、结论

运用DPSIR模型分析合肥市综合交通枢纽建设的驱动力、压力、状态、影响、响应因素,指出合肥市综合交通枢纽建设过程中存在的问题,进而从合肥市交通布局优化、城际交通建设、道路交通建设、公共交通发展及其保障措施等方面推进合肥市综合交通枢纽建设,争取早日将合肥市建成全国重要综合性交通枢纽。

[1]杨光宏.建设湘鄂渝黔交通枢纽[J].宏观经济管理,2001(9):43-44.

[2]姜玉梅,郭怀成,郁亚娟,黄凯,刘永.城市生态交通系统综合评价方法框架浅析[J].城市问题,2007(4):27-30.

[3]赵海波,董润润,刘武君.建设虹桥枢纽,服务区域经济——上海虹桥综合交通枢纽规划与运营[J].城市规划,2011,35(4):55-60.

[4]王哲,洪再生.大型综合交通枢纽带动下城市中心区的规划与发展——以天津西站城市副中心为例[J].城市发展研究,2013,20(4):21-24.

[5]Xu Suning,Zhang Dian,CaoCong.City Transportation Hub Region Planning Based on the Urban Design Integrating Strategy:A Case Study of Conceptual Reform Design of the Changchun Railway Station North Area[C].International Conference on Civil,Architectural and Hydraulic Engineering(ICCAHE 2012).Applied Mechanics and Materials,2012:763-766.

[6]Xi Shen-e.Hubs Planning of Comprehensive Passenger Transportation Based on Fuzzy Entropy Weight Method[C].2nd International Conference on Civil Engineering and Transportation(ICCET 2012).Applied Mechanics and Materials,2013:1188-1194.

[7]MunaNorkhairunnisakUstadi,NorAtiqah Mohammad Shopi.A Study towards the Efficiency of Public Transportation Hub Characteristics:A Case Study of Northern Region,Peninsular Malaysia[J].Procedia Economics and Finance,2016(35):612-621.

[8]张建坤,冯亚军,刘志刚.基于DPSIR模型的旧城更新改造可持续评价研究--以南京市秦淮区为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2010,10(4):80-87.

[9]周爱莲,姚胜永,傅成红等.交通枢纽规划与设计[M].北京:人民交通出版社,2013:9.

[10]Kind VJ.Measuring Progress towards Sustainable Transportation[D].Dalhousie University(Canada),2001.

责任编辑:夏明珠

本文系合肥市市领导圈定暨合肥市委党校2015年重大课题“合肥市建设全国重要交通枢纽研究

(项目编号:HFDXKT2015A4)阶段性研究成果。

2016—03—20

汪传雷,安徽大学商学院教授;蒋孝成,安徽大学商学院硕士研究生;张岩,安徽大学商学院硕士研究生。